المخاض السوري… ضرورة التنازلات المتبادلة والتوافق/ علي العبدالله

02 ابريل 2025

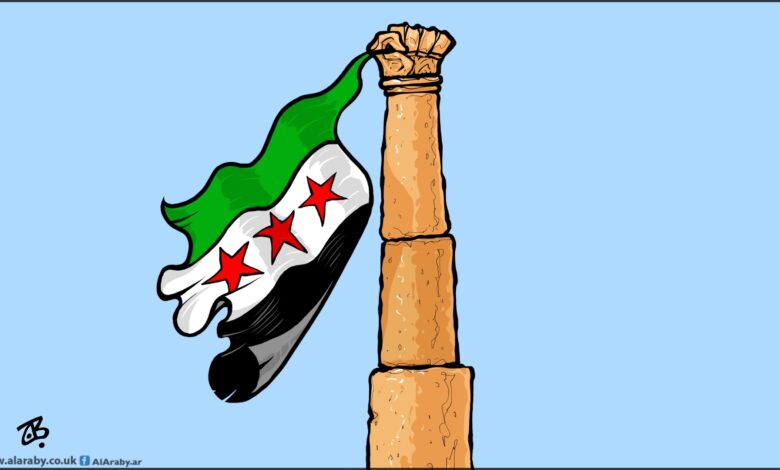

اكتملت المائة يوم الأولى على تسلّم الإدارة الجديدة السلطة في سورية، الفترة المعيارية المعتمدة في مناهج البحث السياسي لقياس مدى نجاح السلطة الحاكمة في إدارة البلاد، وتنفيذ برامج وخطط عمل تستجيب لمصالح المواطنين وتطلّعاتهم، واعتبار ذلك مؤشّراً على نجاحها في المتبقّي من فترة ولايتها… مرّت من دون نجاح يعتدّ به، بل يمكن القول (من دون خوف من الوقوع في خطأ كبير) إنها انطوت على مؤشّرات سلبية على طبيعة النظام السياسي الذي تتجّه نحوه سورية، من مركزة السلطة بيد الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، وجعله صاحب القرار الوحيد في البلاد. وقد جاء الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية ليزيد الطين بِلَّه على خلفية اعتماد معايير اجتماعية في اختيار الوزراء، واحتفاظ الرئيس الانتقالي برئاسة الوزارة، وتنصيب سبع شخصيات من هيئة تحرير الشام، كانوا وزراءَ في حكومة الإنقاذ في إدلب، أربعة منهم في وزارات سيادية. هذا في وقت تشير فيه المعطيات المحلّية والإقليمية والدولية إلى وجود تحدّياتٍ عديدةٍ، كبيرة وخطيرة، ستعترض طريق الحكومة الانتقالية، وتجعل عملها لحلّ المشكلات الداخلية والخارجية صعباً، يزيد في صعوبته اجتماع هذه التحدّيات في لحظة سياسية عاصفة ومتحرّكة.

أوّل هذه التحدّيات التنّوع الذي يعرفه الاجتماع السوري دينياً ومذهبياً وقومياً، تنّوع اجتماعي دفعته السياسات التمييزية طوال فترة حكم النظام البائد المديدة إلى الترّكز حول الذات والتحوّل إلى هُويَّاتٍ ومواقفَ سياسية متعارضة ومتناقضة، كرّستها وعمّقتها سياساته في القتل والتدمير والاستحواذ على خيرات البلاد، وترك المواطنين تحت وطأة العوز والجوع في العقد ونصف العقد الماضيين، وقد استفزّتها الإدارة الجديدة بخياراتها ذات اللون الواحد، وبسياساتها غير المكترثة بمطالبها وتطلّعاتها، ضخّمت هواجسها وحرّكت مخاوفها من المستقبل والمصير الذي ينتظرها، ودفعتها نحو التمترس والتطلّع إلى مصدر خارجي للحماية لتحقيق حقوق سياسية واقتصادية تحفظ اجتماعها وخصوصياته. وزاد في تعقيد الموقف وخطورته اعتماد الإدارة الجديدة على العرب السنة، ليس بتخويف أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى وأبناء القوميات غير العربية فقط، بل وبتحويل السُّنة طائفةً وحرساً إمبراطورياً للإدارة الجديدة، ما صعّد تطلعاتهم إلى السيطرة والاستنفار للدفاع عن سلطة غدت سلطتهم، تجسّد ذلك في نداء الفزعة وتبعاتها بقتل مئات المدنيين العلويين، وعمّق الاستقطاب بين الطوائف وزاد الاحتقان حدّةً.

ليست مواقف القوى السياسية، القومية والمذهبية، المعترضة على سياسات الإدارة الجديدة وتصوّراتها، خاصّة مطالباتها بنظام لامركزي/ اتحادي، أقلّ تأثيراً وعرقلةً لمهمّة مواجهة تحدّي التنّوع، وجعله أكثر تعقيداً وصعوبةً في ضوء تعدّد أسس ومرتكزات هذه المطالب، أسس قومية (الكرد والآشوريين السريان)، ومذهبية (الدروز والعلويين)، فمطالب قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تتطابق مع النظام الاتحادي، فليس في النظام الاتحادي جيش خاصّ، ولا يغير من طبيعة الموقف عرضها وضع قواتها تحت إشراف وزارة الدفاع، طالما كانت الموافقة مقرونةً بالإبقاء على هياكلها وتشكيلاتها كما هي، وليس في النظام الاتحادي علاقات خارجية للأقاليم. تصور قيادة “قسد” أقرب إلى الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالية) منه إلى النظام الاتحادي، في حين تقوم دعوات اللامركزية في الساحل والسويداء على أساس مذهبي، ما يجعلها دعوات لانقسام عمودي يفرّق أبناء الجنس الواحد (العرب)، ويدفعهم إلى مواجهات بشأن الموارد والمصالح. وهذا لا يشكّل الجانب الرئيس في الموضوع، إذ إن الجانب الأكثر تأثيراً في الموقف هو غياب أرضية ثقافية، ووعي سياسي، لقيام نظام اتحادي في سورية، وفي كلّ الدول العربية والإسلامية. يتجاهل دعاة الاتحادية ذلك وهم يكرّرون تعداد الدول التي فيها أنظمة سياسية اتحادية، يتجاهلون السياق التاريخي وثقافة الدولة والمصلحة العامة، التي كانت وما زالت سائدةً لدى مواطني هذه الدول، وهو ما نفتقده لدى مواطني سورية، والدول العربية والإسلامية، إذ لا إدراك للمصلحة العامّة والملكية العامّة. كان لافتاً ما حصل في العراق وسورية عند سقوط النظامين البائدين 2003 و2024، على التوالي، من نهب لممتلكات الدولة وإتلافٍ لمقارها، والأكثر دلالةً ومأساويةً ما حصل في قطاع غزّة من نهب للمساعدات الإنسانية قبل تفريغها من الشاحنات من الأسر الكبيرة والعصابات، في تجاهل تامّ لحق الشركاء في الوطن والمصير، وهم جميعاً في أتون مواجهة القتل والتدمير والخطر الوجودي، فالمنبّه الرئيس لتحرّك المواطنين في بلاد العرب والمسلمين، ليس المواطنة والشراكة في الوطن، بل القرابة، قرابة الدم، ما سيجعل الأقاليم ساحةَ صراع على المواقع والموارد والمصالح، كما هو حاصل في إقليم كردستان العراق، حيث الانقسام العمودي بين البارزانيين في أربيل، والطالبانيين في السليمانية، وحيث ما زال لكلّ قسم “البشمركة” الخاصّة، وجهاز مخابراته الخاصّ، ومطاره الخاصّ، وموارده الاقتصادية الخاصّة.

فالوضع ليس عدم حصول اندماج وطني في كيان واحد، بل أيضاً الدخول في مواجهات مباشرة، والتحالف مع قوى لا تريد للإقليم الخير، رغم الانتماء القومي، ورغم مرور أكثر من عقدَين على قيام الإقليم. لقد بقيت الأولوية في المجتمعات العربية والإسلامية لقرابة الدم. وهذا سيكون عامل تفجير في أيّ إقليم في ضوء الجغرافيا البشرية، حيث لا يوجد في سورية مناطق يسكنها مكوّن واحد، حيث التجاور والتشابك سيّد الموقف. فالمطالبة بنظام اتحادي فيها كثير من التبسيط، والموقف هنا لا يتعلق بالاتحادية في حد ذاتها، بل في علاقتها بالسياقات وبالبنى السياسية والثقافية والاجتماعية، فالأنظمة الاتحادية تحتاج قاعدةً قويةً من ثقافة الدولة، ومن الوعي بها وبمستدعياتها من إدراك للشراكة الوطنية والمصلحة العامّة والمصير المشترك.

لقد أطلق الاتفاق المبدئي، الذي وقّعه أحمد الشرع ومظلوم عبدي، آمالاً بالخروج بحلّ توافقي يُخرج البلاد من حالة الاستعصاء، لكنّ هذه الآمال بدأت بالتلاشي على خلفية صدور الإعلان الدستوري ومواده، التي وضعت جلّ الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، وتشكيلة الحكومة الانتقالية التي اختير وزراؤها بتجاهل تامّ للقوى السياسية، وبالتذرّع بالخبرة والاختصاص. في هذا الإطار يمكن اعتبار الاتفاق بين أحزاب الوحدة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على موقف سياسي موحّد، وإعلان تشكيل وفد موحّد للتفاوض مع السلطة الجديدة في دمشق، وسيلةً لتحسين بنود اتفاق الشرع عبدي أو التنصّل منه، بعد أن شعرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأن الأمور لا تسير في اتجاه تحقيق مطالبها. واقع الحال أن مخاوف قيادة “قسد”، والكرد عامّةً، مبرّرة. فتوجّهات السلطة لا تضمن لا الحقوق ولا العدالة والمساواة، والعودة إلى التفاوض تستدعي إدراكاً للتوازنات والمخاطر الظاهرة والكامنة في حال عدم الاتفاق، ما يفرض اعتماد التوافق قاعدةً رئيسةً، والمرونة والقبول بنظام لامركزي مرن، يتيح حدّاً معقولاً من إدارة محلّية للمدن والمحافظات، والتركيز على التشاركية والمساواة، وضمان الحقوق في دولة مواطنة، ونظام قائم على التعدّد السياسي، والحرّيات الخاصة والعامة، وحرّية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، والتنمية المتوازنة والخدمات في المحافظات، والانتخابات النزيهة، وصولاً إلى الحقّ في تشكيل الأحزاب والمنظّمات والنقابات… إلخ. فهذا ما تطيقه المرحلة، ويقبله العقل العملي، لتحاشي سفك الدماء والدمار.

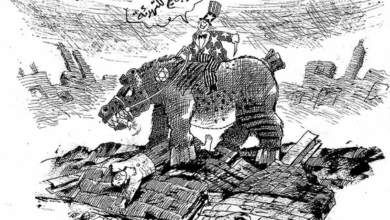

أمّا ثاني التحدّيات في وجه الحكومة الانتقالية العتيدة، المطالب الإقليمية والدولية، وهي كثيرة ومتقاطعة في بعضها، ومتعارضة في بعضها الآخر. بعضها مقصودٌ لذاته وبعضها وسيلة للضغط على السلطة الجديدة لتحقيق هدفٍ معيّن أو كسب موطئ قدم في البلاد. وما جعل لهذه المطالب وزناً إضافياً ربط بعض هذه الدول رفع العقوبات بتنفيذها، ورفع العقوبات حاجة حياتية داهمة لأن عدم رفعها سيجعل إقلاع الاقتصاد، وتوفير المعيشة والخدمات، والبدء بإعادة الإعمار، ضرباً من المستحيل. وهنا تبرز أهمية الحكمة والإبداع والخيال الواسع في توظيف الطاقات كلّها، بما في ذلك السوريون في المهاجر، لوضع خطّة تتقاطع مع هذه المطالب من دون تطبيقها حرفياً، ما يستدعي العمل على تأسيس إجماع وطني حول هذه الخطّة، ويفرض الاتفاق مع أطراف الاجتماع الوطني على حلولٍ للتباينات والاختلافات أساسُه توازن المصالح والإقرار بحقوق متساوية، فمن دون الاحتماء بالإجماع الوطني القائم على الرضا لا يمكن مقاومة الضغوط الخارجية واحتواء مفاعيلها السلبية.

ثالث التحدّيات تحقيق سويّةٍ مقبولةٍ في مستويات المعيشة والخدمات، ومواجهة حالة الفقر والعوز الشديد، وملاحقة المتلاعبين بأقوات المواطنين من خلال اللعب بسعر صرف الليرة السورية، والتوقّف عن سياسة حبس السيولة التي شلّت الأسواق، وقادت إلى تضخّم سلعي، ما يستدعي تبنّي سياسة تشاركية بين القطاعين العامّ والخاصّ، بما في ذلك السوريون في الخارج، والسماح للقطاع الخاصّ بالعمل وفق أسس منصفة وعادلة تتيح له الربح من دون استغلال وجشع، من جهة، وتحميه، من جهة ثانية، من منافسات خارجية من دون إخلال بحاجات المواطنين للسلع. فالتشاركية وفتح السوق المنضبط أمام السلع الأجنبية يمكن أن تطلق عجلة الاقتصاد وتبعث الأمل في المجتمع.

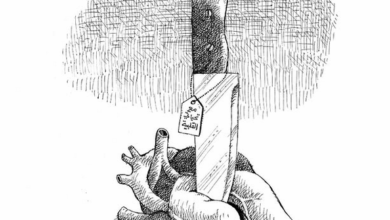

تحتاج سورية إلى أبنائها كلّهم من دون تمييز أو إقصاء، من أجل إنجاح تجربة الانتقال السياسي، كما تحتاج إلى مرونة من الجميع، والاستعداد لإعادة النظر في المطالب والمواقف خدمةً للصالح العامّ، فمن دون المرونة والتكيّف مع الظروف، والتنازلات المتبادلة، سنذهب إلى صراعات وصدمات ليست في مصلحة أحد منّا.

العربي الجديد