سلاماً لفارس الظلال/ رباب هلال

08 ابريل 2025

كنت جديراً مثلنا بالاستحقاق الكبير؛ زوال الكابوس الأسديّ، أيّها الفارس رامي الهنّاوي، تتنفّس الصعداء، وتقول: “وأخيراً، سنشرب ونأكل معاً، نسهر ونغنّي، كما نشاء”. لكن، ماذا لو أنّك بيننا، وقد انقضت شهور أربعة، فيها: “تغيّر الرسّام. ولم يرسم الوجوه، وإنّما العلامات والندوب.”(نيرودا).

مع انطلاقة الثورة، 2011، انطلق رامي مع الحشود في الشوارع، يهتف للحريّة: “شفت رفقاتي نزلوا للشارع، فنزلت، كان لازم كون معهم!” هذا ما قاله ببساطة وعفويّة حين سُئل عن سبب انخراطه في الثورة.

في الشارع، لم يلبث أن نجح رامي في تعلّم قراءة الثورة، فانتبه إلى السوس ينخر أثاث البلاد كلّه، ثقوبه الهائلة طُليت بدهان كثيفٍ من الزيف والنفاق والشعارات الفارغة. انتبه إلى عويل المظلومين المكبوت، وإلى قلوب أمّهات شحبت بانتظار أكبادها المرميّة خلف القضبان، وإلى شساعة الجهل والأميّة المكتومين. “في الشارع، فهمتُ أكثر معنى الظلم. فاكتشفتُ أنّني ظُلمت بدوري. كنت أحبّ المدرسة، وأرغب في تحصيل الشهادات، لكنّ أحد المدرّسين، والمشهود له بالقسوة والفشل، جعلني أكره المدرسة بما فيها. كنتُ يافعاً، لا أقبل أن يظلمني أحد أو يمسّ كرامتي، وقفت في وجه المدرّس، أردع عنّي الإهانة، وعن زملائي الساكتين خوفاً. فلو كان لدينا قانون عادل، لطرد المدرّس الفاشل، وصان حقّي في التعلّم. أليس هذا سبباً كافياً لتفجير ثورة؟” لم ينل رامي الشهادة الثانويّة، فامتهن النجارة وصناعة الأثاث.

كان رامي بفطرته السليمة وتربيته، متجاوزاً الانتماءات الضيّقة وهويّاتها القاتلة. انتسب إلى هيئة التنسيق الوطنيّة منذ تأسيسها في دمشق، واعتنق لاءاتها الثلاثة: لا للطائفيّة، لا للسلاح، لا للتدخّل الخارجيّ. بزعامة المناضل اليساري عبد العزيز الخيّر. وأسوة بغيره من الرفاق الشباب، أصبح رامي تلميذاً وصديقاً للخيّر.

سيتعرّف رامي الهنّاوي، من أشرفيّة صحنايا، إلى الفنّانة والكاتبة كفاح علي ديب، من اللاذقيّة، وإلى زيدون الزعبي من درعا، ليكوّنوا مثلّثاً يرمز للوحدة الوطنيّة. وبأولى أحرف أسمائهم، شكّلوا اسمهم الموحّد “كرز”، الذي شاع في شوارع دمشق وغوطتها، وفي عديد من مناطق البلاد المنكوبة، على يد النظام المجرم. كانوا يهرعون إليها، وتجمّعات وطنيّة أخرى من المحافظات كافّة، بالتبرّعات الأهليّة، وبما تتيح لهم مقدّراتهم الشخصيّة، لإغاثة إخوتهم، ومن دون تمييز، لتأمين مختلف حاجاتهم الملحّة، رغم استفحال شراسة القبضة الأمنيّة.

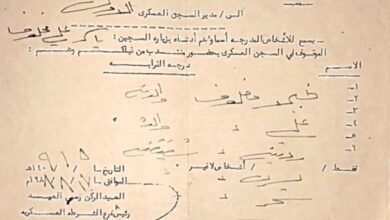

ولأنّ أشدّ ما يرعب الطغاة: الكلمة، ووحدة الشعب، نهج الأسد الطاغية مبدأه: فرّق تسد! وقام بحملته الوحشيّة ضدّ الشعب الثائر؛ قمع المثقفين بضراوة لإفراغ الشارع البسيط منهم، إثارة النعرات الطائفيّة، القبليّة والعشائريّة، تأجيج البطش والتضليل الإعلاميّ. ليُعتقل الـ”كرز”، سنة 2012. ستنجو كفاح وزيدون، ويغادرا البلاد قهراً وقسراً. وبقي رامي سجيناً إلى أن غُيّب، وكثير من المعتقلين سواه، في المجهول الرهيب.

أجمع من عرفوا رامي على أنّه كان أشجعنا وأكرمنا. أصبرنا، وأشدّنا إيماناً بأنّ ما فعله إنّما كرمى لحريّة سوريّة وللسوريّين جميعاً. وبحسب شهادات رفاق الزنازين الناجين رغم تعذيبه الوحشيّ، ظلّ يتحدّاهم. كان بطلاً غيوراً، نفى عنّا تهماً عديدة، ونسبها إليه. أشرف كطبيب حنون على جراحنا الجسديّة، ودعمنا النفسي. وقلّما كان يستريح أو ينام. كان أنبلنا.

لو أنّك هنا، يا ابن العفّة، لهُرعت لإغاثة إخوتك في حمص والساحل، درعا وكوباني، غير آبه بإهمال المؤرّخين فرسان الظلال.

وعرة كانت طريقنا لمعرفة مصيرك وعبثيّة، فلا شهادة وفاة لك أو جثّة، فأسقطَنا اليأس في التسليم لغيابك الأبدي. دفنّاك في قلوبنا المكلومة. وكان تأبينك مهيباً. عزاؤنا في أن تلتقي روحك بروح أمّك/ أمّنا، ذبيحة انتظارك.

اليوم، يا رامي، نتساءل بوجل مزمن، إن كان الرسّام الجديد سيعيد رسم سوريّتنا ثانية، برفقة رسّامي الوطن المهرة، بألوان أطيافنا الجميلة، وزخرفات مواطنتنا الآمنة، فتنجو البلاد. بينما نسمعك تناشدنا: “لا أريد أن يفكّر بي أحد، فلنفكّر بالأرض كلّها، ونحن ننقر على الطاولة بحبّ. لا أريد أن تعود الدماء، لتلطّخ الخبز واللوبياء، والموسيقى. (نيرودا)

العربي الجديد