الإعلان الدستوري لسوريا 2025-مقالات وتحليلات- تحديث 15 نيسان 2025

لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي

———————————-

الإعلان الدستوري وطبيعة الأشياء: عروبة وإسلام في كليهما/ محمد أمير ناشر النعم

15 ابريل 2025

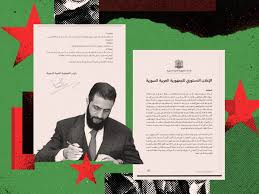

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، في 13 مارس/ آذار 2025، إعلاناً دستورياً يُحدّد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وانقسم السوريون حوله ما بين مؤيّد ومعارض، ولا سيّما حول المادّة الأولى التي وصفت الجمهورية السورية بالعربية، والمادّة الثالثة التي نصّت على أنّ دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. وباعتباري مواطناً سورياً، أدلي هنا بشأن هاتين المادّتين بين بقية الدلاء.

بداية من الأكراد والهوية العربية، حيث اعترض كثيرون من الإخوة السوريين الأكراد على المادّة التي حدّدت اسم الدولة بـ”الجمهورية العربية السورية”، أي: أكّدت صفة العربية في اسم الدولة، ورأوا في ذلك نفياً لكرديّتهم، وتجاوزاً على حقّهم، وإكراهاً لهم في حمل هوية مغايرة.

وهنا لا بدّ من الإشارة أولاً إلى تعرّض الشعب السوري في الستين سنة الأخيرة إلى ظلم لا يُجارى، وإذا كان العرب السوريون قد تعرّضوا لذلك كله تعرّضاً مفجعاً، فالأكراد السوريون تعرّضوا له تعرّضاً مضاعفاً، ظُلموا بوصفهم سوريين، ثمّ ظُلموا بوصفهم أكراداً. وليست هذه المطالعة في وارد تفصيل صور هذا الظلم اللئيم الذي عمّ وطمّ. وأمام هذه المحنة، فإنّ من واجب الدستور السوري أن يُسهم في إنصافهم، وردّ اعتبارهم، في دولة الحريات والمواطنة، وتمكينهم من حقوق المواطن في تجلياتها كافّة لا ينقص منها حق. ولذلك، نحن نتفهم حساسية الكردي حين يرفض كلمة “العربية” في وصف الدولة، بعد أن غدت كلمةً تنزّ منها تجربةٌ مريرة في ظل حكم البعث البائد، غير أنّ تحميل هذه الكلمة وزر الجريمة البعثية فيه نظر، فالأكراد في العراق حين حكمه “البعث” تعرّضوا لما تعرض له إخوانهم في سورية، علماً أن الجمهورية العراقية خلت من كلمة العربية.

عندما يقول الكردي: “أنا لستُ عربياً” فهو محقٌ من حيث نفي الانتساب العرقي، ولكنّه مخطئٌ من حيث نفي الانتساب الثقافي التاريخي، وهو عندما يصرُّ على هذا النفي يرفض ميراثاً غنياً ثرياً وافراً زاخراً، فالكردي الذي يرفض الهوية “العربية” ثقافياً يمزّق بيديه إهابه الأقرب إليه زمناً على مدار أكثر من 1400 سنة، ويحرم نفسه من مساهمته الحضارية في هذه المدّة التي هي من أهمّ المساهمات الثقافية العالمية! فما كتبه الكرد وأنجزوه باللغة الكردية على مدار تاريخهم لا يمكن مقارنته بما كتبوه بالعربية، لسببين:

الأول، لم يشعر الكردي في تاريخه الإسلامي بالتناقض بين هويته العرقية التي ينتمي إليها نسباً وهويته الثقافية الدينية التي ينتمي إليها محيطاً ومجالاً، بل كان بسعته وحصافته وانفتاحه يؤمن بهويته المركّبة ويفتخر بها. هذه الهوية التي تغتني في كلّ وصف جديد يُضاف إليها، كما يغتني الجناح في كلّ ريشة تنبت له. نقرأ في نهاية كتاب رحلة طه الكردي الباليساني في العراق وبلاد الشام والأناضول ومصر والحجاز، الذي انتهى منه سنة 1789م: “انتهى تحريره على يد محرّره الفقير طه بن يحيى بن الأمير سليمان بن الأمير محمد علي بيك، المأمومي الكردي اليمني، الشافعي مذهباً، والقادري طريقةً، والإبراهيمي ملةً، والمحمدي أمةً، والباليساني بلداً، والخشناوي عشيرةً، والشامي مهاجراً، والحمد لله أولاً وآخراً”، وما أغنى هذه الشخصية الكلاسيكية! وما أغزر هذه الهوية المركّبة المنصهرة في بوتقة واحدة! وهذه الشخصية كانت النموذج المعمّم في هذا الحوض الحضاري الذي يتلاقى فيه الكردي والعربي والفارسي والتركي إلخ، بل هي الهوية المركّبة لبلاد الشام/ سورية، التي تقع فيها الهوية العربية الإسلامية كاللون الأساس في اللوحة، ثمّ تأتي بقية اللوينات الأخرى فتمتزج به وتعطيها فرادتها وجمالها وبهاءها.

الثاني، أنّ اللغة العربية أسعفت الكردي بانضباطها معجماً ونحواً وصرفاً وفقهاً وإملاءً، وهو انضباطٌ سبق انضباط اللغة الكردية بأكثر من ألف عام، فأتاحت له بحبوحةً في الكتابة وبُلَهْنية في التأليف، بل كان هو نفسه أحد المساهمين في ضبط هذه اللغة وصقلها وارتقائها، إلى جانب الكتّاب الآخرين من الفرس والعرب والأمازيغ إلى آخر ما هنالك من قوميات.

كان الكتّاب والمؤلفون الكرد تاريخياً عرباً في الكتابة، عرباً في التذوّق الأدبي، عرباً في التبنّي الفكري والثقافي، عرباً في أسمائهم، والأمثلة أكثر من أن تُحصى أو أن تُستقصى، وحسبنا أن يُشار هنا إلى قاضي القضاة في مدينة دمشق أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلِّكان الذي يُنسب إلى قبيلة الزرزارية الكردية، مؤلف كتاب “وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان”، وقد وصفه الإمام الذهبي بقوله: “كان بصيراً بالعربية، علّامة في الأدب”، ولذلك فنحن في كتابه هذا لا نقرأ تاريخ شخصيات يترجم لها فقط، بل نقرأ كنزاً أدبياً حقيقياً تتجلى فيه ذائقة ابن خلكان العالية في الأدب العربي

ويُشار أيضاً إلى نموذج آخر، شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، المعروف اختصاراً باسم ابن الصلاح الذي ولد في شهرزور، ثمّ استقر بعد تنقلات عديدة في دمشق، وصار شيخ المدرسة الأشرفية، وهذا الرجل هو نقطة علّام في علوم الحديث النبوي، ومقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث تضارع مقدمة ابن خلدون في علم الاجتماع أهميةً ومكانةً، وكان أحد شيوخ ابن خلكان، ويصفه في كتابه وفيات الأعيان بأنّه “من جلة مشايخ الأكراد المشار إليهم […]، وأحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة”، وواضح هنا أنّ المقصود باللغة اللغة العربية.

المثال الأخير الذي لا أرتضي إغفاله فهو الملك أبو الفداء الحموي إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الأيوبي، صاحب كتابي “المختصر في تاريخ البشر” و”تقويم البلدان”، وهذا المؤلِّف الكردي من أهمّ العقول الكردية نسباً، العربية كتابة وتفكيراً، والإنسانية توجّهاً، ولذلك عرفته أوروبا معرفةً ليست أقل من معرفة العرب به، إلى درجة أن شيخ المستشرقين الروس كراتشكوفسكي قال عن “تقويم البلدان”: “إنّه لم يَفُقْه في الشهرة هناك، أي في أوروبا، إلا مصنفان في اللغة العربية بأجمعها: القرآن وألف ليلة وليلة”.

هذه أمثلة لشخصيات كردية علمية عظيمة هي السلف الأقرب للعرب والأكراد معاً جنباً إلى جنب مع العلماء والشعراء الأكراد القلة ممن كتبوا باللغة الكردية والعربية، ولا نغفل هنا عن ذكر الحكّام الأكراد، وفي مقدّمتهم السلطان صلاح الدين وأولاده، والأسر والسلالات الكردية الحاكمة الأخرى، كالشداديين، والحسنويين، والمروانيين، التي كانت ترعى العلم والعلماء من كل الأعراق، كابن شداد، وعماد الدين الأصفهاني، والقاضي الفاضل، ومئات العلماء الآخرين، وتَكْفَلُهم وتموّل تآليفهم وأعمالهم العلمية العربية الإسلامية، ولو راجعنا أسماء أمراء هذه السلالات الكردية فسنجدها في معظمها أسماء عربية، مثل أسماء العلماء الأكراد المذكورين للتوّ، لاعتزازهم بالهوية العربية الإسلامية، وليس لأنّ موظّف النفوس البعثي كان يجبرهم عليها، أسماء من قبيل: المهلهل بن محمد، وأبو الفتاح محمد بن عناز، وظاهر بن هلال بن بدر، وأبو علي الحسين بن مروان، وأبو النصر أحمد بن مروان، وصلاح الدين بن يوسف بن نجم الدين بن أيوب، وعثمان بن صلاح الدين، وناصر الدين محمد بن سيف الدين… إلخ، وهكذا نرى أن العربية هي جزءٌ أصيل في الهوية الكردية، وليس مفتعلاً ولا طارئاً ولا عرضياً ولا استثنائياً. الطارئ والعرضي والاستثنائي هو الحالة المعاصرة المتنكّرة لهذا التاريخ الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، ومن السهل هنا سرد مسوغات هذا التنكّر، والدفاع عنه بدافع القومية تارةً والإيديولوجيا تارةً أخرى، ولكنّها تظلّ مجرّد مسوغات لا تستوعب فداحة هذا التنكّر الذي يسلب من أمة كاملة تاريخها، ويحرمها منه، ويجهّلها به، تماماً كمن يهدم أساس بيته ليعمّر حيطانه وسقفه.

الكردي عندما يتقبّل الهوية العربية بوصفها جزءاً من تاريخه الثقافي لا يعترف بتاريخه فقط، بل ينفتح على الغالبية العظمى من الشعب السوري، وينفتح أكثر على ما يتيح له الانخراط في عالمٍ رحيب كعالمه الكردي نفسه، عالمٍ ممتد يعادل قارّة بأكملها، بما يحمله هذا الامتداد من إمكاناتٍ تشاركية وتفاعلية ثقافةً واجتماعاً واقتصاداً.

دين رئيس الدولة الإسلام

ويعترض بعضهم على هذه المادّة بأنّ غير المسلم السوري لن يكون في مقدوره أن يترشّح للرئاسة، وهذا اعتراض مهمٌ ومُحقٌّ، ويخدش في المساواة التي نتطلع إليها، غير أنّنا في المقابل لا نستطيع أن نقفز على الواقع، ولا أن نتجاوزه، فنحن في دولةٍ أغلبية شعبها مسلم، ويجب مراعاة هذه الأغلبية لسبب جوهري، هو إضفاء الشرعية على مقام الرئاسة، فالدين الذي يدين به أغلبية أفراد الشعب ويؤمنون به يقول إنّ الإسلام هو أحد شروط صحة الولاية العامة، أي: رئاسة الدولة، وبدونه لا تصح هذه الولاية، ويفقد الرئيس شرعيته دينياً، فيصعب عليه قيادة البلاد، لأنّه لا يمتلك الشرعية في الضمير الديني لدى الغالبية، ولا يؤمنون بضرورة تقديم الطاعة والولاء له، ولكن عندما تخرج فتوى فقهية في المستقبل تسوّغ إمامة غير المسلم، ويقتنع بها عموم الناس فعند ذلك تصبح هذه المادّة الدستورية زائدة عن الحاجة، أما الآن فهي ضرورة، لأنّنا بحاجة إلى الشرعية، وبدونها لن تسير البلاد إلا فركحة.

وعلى سبيل الاستطراد: من شروط الولاية العامة في الرأي الفقهي التقليدي الذكورة أيضاً، وعليه لا تصح رئاسة المرأة، وهذا الحكم كان من المسلّمات الفقهية، ولكن في أكبر بلد إسلامي من حيث العدد، أي إندونيسيا، انتخب المسلمون لأول مرة في تاريخ البلاد ميجاواتي سوكارنو رئيسة للجمهورية سنة 2001، بعد أن مهّدت جمعية نهضة العلماء Nahdlatul) (Ulama في البلاد لذلك، وكانت هذه الجمعية قد خاطبت الشخصيات المشهورة من علماء المسلمين، وطلبت منهم إعطاء رأيهم في هذه المسألة، فجاءتهم بعض الأجوبة التي هي اجتهاد جديد في عالم الإسلام مجيزةً ذلك ( )، وكان قد سبقها إلى منصب رئاسة الوزراء الشيخة حسينة وخالدة ضياء في بنغلادش، وبي نظير بوتو في باكستان.

الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع

ومرّة أخرى، نقول بضرورة هذه المادّة الدستورية، لأنّها تعطي الشرعية لمجمل القانون السوري والقضاء السوري والمحاكم السورية، وبدونها تستنكف الكثرة الكاثرة من المواطنين السوريين عن الاعتراف بهذا القانون، ويتعاملون معه تعاملاً سلبياً، بل كان هذا حال سوريين كثيرين حتى بوجود هذه المادّة، لأنّهم عدّوها صورية، لذلك كانوا يلجأون إلى المشايخ ليحلوا لهم مشكلاتهم، وكانوا يقولون فيما بينهم: “خلّوا الشرع يحكم بيننا”، في تصريح واضح بأنّ القانون يمشي في سياق مختلف بالنسبة إليهم! ونحن بحاجة أكيدة لإزالة هذه الازدواجية التي لها آثار سلبية قوية عديدة، لم نبحث فيها ولم نلاحظها.

نريد أن يعترف الشعب بالقانون والقضاء والمحاكم، وأن يكون القانون ذا هيبة وحاكمية، وهذه المادّة تساعد على ذلك، أما التخوّف منها والتفجّع الذي نراه في أصوات بعضهم وهم يقولون: “سوف يرجعوننا إلى 1200 سنة مضت”! فمردّه إلى الجهل فقط، ولا شيء غير الجهل، فهم يتصوّرون الفقه الإسلامي مدونةً أُنجزت قبل 1200 سنة، ثم أُغلقت وطُويت، وأنَّ هذه المادّة الدستورية ستعيد تفعيل جسم محنّط تجاوز عمره الألف عام، ولا يدركون أنّ للفقه الإسلامي مسيرته المضطردة التي رافقت المجتمعات الإسلامية بل الدول الإسلامية منذ النشوء حتى هذه اللحظة، وأنّ الفقه الإسلامي ظلّ في حالة تطوّر دائمة مُبدِياً مرونة واستجابة تفوق خيال هؤلاء المتشنجين من هذه المادّة الدستورية، ولا سيما في عهد الدولة العثمانية التي غدت إمبراطورية، وظهرت فيها (القوانين نامة) لتغطية الحاجة إلى تنظيم الشؤون الإدارية، وحفظ الرعية من جور الحكام والولاة، وتحقيق الوحدة القضائية في أرجاء السلطنة، وقد انبثقت هذه القوانين من أصول التشريع الإسلامي ومقاصده، معتمدةً في الدرجة الأولى على الفتاوى الفقهية، ثمّ على الأوامر السلطانية التي تدخل تحت مبدأ (السياسة الشرعية) الذي يعطي ولي الأمر صلاحيات واسعة في سن التشريعات في سبيل تحقيق مصالح الناس المعتبرة، وتدبير شؤونهم بما يتفق مع الشريعة، ثمّ على العادات والأعراف على قاعدة:

والعُرف في الشرع له اعتبارُ…. لذا عليه الحُكم قد يُدارُ

بدأت هذه القوانين بالظهور سنة 882 هـ/ 1477م، مع “قانون نامة محمد الفاتح” الذي أشرف على كتابته الفقيه الحنفي ليث زادة التوقيعي، ثمّ توالى بعده “قانون نامة السلطان سليم الأول” الذي كان يقف وراءه شيخ الإسلام ابن كمال باشا، و”قانون نامة سليمان القانوني” الذي رعاه فقهياً شيخ الإسلام أبو السعود أفندي.

تعدّدت القوانين نامة، لأنّها كانت في حالة تطور دائم بحسب التوجيه الذي ختم به محمد الفاتح الباب الأول من قانون نامة عندما قال: “هذا ما ارتأينا من نظام أحوال السلطنة، وعلى أبنائنا الكرام إدامتها أو تعديلها لما هو أفضل”. وقد ظهرت حركة ترجمة واسعة لنُسخ كثيرة من قوانين نامة العثمانية إلى مختلف اللغات الأوروبية، بين القرنين 16 و18 الميلاديين، فاستفاد منها الأوروبيون. وفي المقابل، استفادت السلطنة من التقنين الأوروبي، وتحديداً الفرنسي الذي قفز قفزةً عظيمة في عهد نابليون بونابرت، فاقتبست منه القوانين المتعلقة بالعقوبات والتجارة والأراضي، أما القانون المدني فحرصت السلطنة على أن يكون مستمداً بحذافيره من الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي، وسُمّي مجلة الأحكام العدلية التي ظهرت ما بين عامي 1869 و1876. وبعد استقلال سورية عن الدولة العثمانية، ظلت مجلة الأحكام العدلية القانون المدني إلى أن حدث انقلاب حسني الزعيم سنة 1949، فألغى العمل بها، ظانّاً أنّه يقوم بثورة تشريعية، كما أوحى له وزيره للعدل أسعد الكوراني، الذي كان يكنّ عداوة خاصة للمجلة ولنظام الأوقاف الذري، وخلال أربعة أشهر ونصف (إبريل/ نيسان ـــ أغسطس/ آب 1949) أصدر القوانين المدنية والجزائية، مستمداً إياها من القانون المصري ذي الأصل الفرنسي، ولأنّ الزعيم لم يستوعب خطورة ما قام به على مستوى تفاعل أفراد المجتمع مع هذا القانون واعترافهم بشرعيته، نصّت الجمعية التأسيسية التي أنيط بها وضع دستور للبلاد، بعد إطاحته وإعدامه، سنة 1949 على أنّ “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”.

والسوريون اليوم بحاجة إلى إعادة صياغة التجربة التاريخية الوطنية في الخطاب العام والمعاصر لتحقيق مصلحة تحرّرية، ومن جملة بنود هذه الصياغة إعادة بناء التشريع القانوني على أسسه ما قبل الاستعمارية، هذه الأسس التي كانت تراعي التطور الإنساني العام وتجاريه، وهذا شكل من أشكال المقاومة، وسبيل من سبل النهضة.

والخلاصة: لم يخترع الإعلان الدستوري هذه المواد، ولم يضف شيئاً جديداً، بل كانت موادَّ ثابتة راسخة في كلّ دساتير سورية المتعاقبة، ما خلا دستور 1930 إبّان الاحتلال الفرنسي، فلما زال أُعيدت هذه الموادّ، وظلّت ثابتة في الدساتير اللاحقة حتى لحظة الإعلان الدستوري الحالي الذي أثبتها كما أثبتتها الدساتير قبله.

العربي الجديد

——————————–

إبراهيم درّاجي: نقاط جيّدة في الإعلان الدستوري وأخرى مقلقة

عز الدين عز الدين

15 ابريل 2025

منذ صدور الإعلان الدستوري في سورية في مارس/ آذار الماضي، لم يتوقف النقاش حوله، وبرزت وجهات نظر مختلفة ومتباينة بين من يعتبره إنجازاً دستورياً هاماً ومن اعتبره نكسة مخيبة للآمال بعد ثورة عظيمة خاضها الشعب السوري وقدم خلالها تضحيات جسيمة.

يعرض أستاذ القانون الدولي إبراهيم درّاجي، في المقابلة معه، ما تعد مؤاخذات قانونية على الإعلان الدستوري، مع مناقشة عدة تفاصيل بشأنه.

ماذا يعني مصطلح الإعلان الدستوري؟ وما الفرق بينه وبين الدستور الدائم والمؤقت؟ وهل يعتبر إصداره من حالات الضرورة؟

هذا جدل فقهي وأكاديمي غير محسوم، حيث لا يستطيع أحد أن يزعم إن هناك قواعد وضوابط لما يسمّى إعلاناً دستورياً أو دستوراً مؤقتاً أو دستوراً دائماً. حاول الفقهاء استخلاصه من تجارب الدول التي كانت تصيغ خلاصات دستورية في مرحلة ما بعد الحرب والنزاع المسلح. كانت هذه الخلاصات تقوم على أن الإعلان الدستوري هو الوثيقة الأولى التي تعلن نهاية مرحلة دستورية من دون أن تحدّد المسار الدستوري الذي ستسير عليه المرحلة المقبلة. أما الدستور المؤقت فهو الذي ينظم الأوضاع القانونية بمرحلة انتقالية، ويجب أن يكون مقيّداً بانتهاء هذه الفترة، ويكون مقتضباً بنطاق زمني محدّد، إما أن يكون محدداً بنص الإعلان الدستوري نفسه، أو بربطه بالمرحلة الانتقالية. بالتالي، ووفقاً لهذا التصنيف، الوثيقة التي نحن بصدد نقاشها في سورية دستور مؤقت، أما الإعلان الدستوري فهو مقرّرات مؤتمر النصر في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي (2025)، وفي سورية يجب أن نمر بثلاث مراحل: إعلان دستوري، وهو مقرّرات مؤتمر النصر، والدستور المؤقت وهو موضوعنا، الموقّع من الرئيس أحمد الشرع في 13 من الشهر الماضي (مارس/ آذار)، وصولاً إلى دستور دائم.

للوصول إلى تقييم موضوعي وواقعي، هل نقارن الإعلان مع الدساتير السورية السابقة، أم مع الدساتير الدولية الديمقراطية؟ وما هي الآلية العلمية في تقييمه؟

غلبت على تقييماتنا، نحن السوريين، بعد 8 ديسمبر (2024)، الانطباعات الشخصية، فالذين يحبّون الإدارة ويؤمنون بها يعتقدون أن كل ما يصدر عنها هو جيد، والذين لا يحبونها يعتقدون أن كل ما يصدر عنها سيئ بالضرورة. نحن نمر بمرحلة تاريخية، وعلينا الآن أن نقيّم بصورة موضوعية. ولذلك من الطبيعي أن تعجبنا مواد بهذا الإعلان، ولا تعجبنا مواد أخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى الاستناد لعدة معايير يمكن أن تقوم عليها عملية التقييم، وهي:

الأول: يجب مقارنة هذا الإعلان بالدساتير السورية السابقة لكي نحدّد بدقة مستوى ثقافتنا الدستورية، والتي تراكمت منذ بداية تشكل الدولة الوطنية ومراحل تطوّرها، إذ لا يمكننا إلا أن نبني عليها، حيث إن سقفنا الدستوري منخفضٌ جداً. على سبيل المثال، ينص الإعلان الدستوري الحالي على مادّة خاصة بالجيش والقوات المسلحة، وهذه المادة وفق المعايير الدولية عادية جداً، ولكن بمقاييسنا السورية هي ثورة، لأننا، ببساطة، لم نكن نجرؤ على الاقتراب من هذه المواضيع في دساتيرنا السابقة.

الثاني: أن نقارنه مع دساتير دول ما بعد الحرب والنزاعات المسلحة وليس مع دساتير الدول الديمقراطية المستقرّة. عملتُ أكثر من سبع سنوات مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) لإنجاز وثيقة اسمها “سورية… بدائل دستورية”. وعندما كنا نعمل، لم نكن نستند إلى الدستور الأميركي أو الفرنسي مثلاً، بل كنا نعمل على استلهام تجارب مثل تجربة رواندا وسيراليون والعراق وليبيا ومصر وتونس، لأنها جميعاً دولٌ أتت دساتيرها بعد ثورات أو انقلاب أو حرب أهلية.

الثالث: عدم الفصل بين الواقعين القانوني والسياسي، فعلى سبيل المثال لا يمكنني مقارنة هذا الإعلان بالإعلان الدستوري المصري الذي صدر بعد ثورة يناير (2011)، حيث إنه صدر بعد ثورة شعبية سلمية لأسابيع أسقطت نظام حسني مبارك. أما في سورية فكان هناك صراع مسلح وقوة عسكرية أسقطت النظام، وهذه خصوصية يجب النظر إليها عند إجراء أي تقييم لهذا الإعلان.

ما هو المبرّر الدستوري والقانوني للنص على تحديد دين رئيس الدولة في الإعلان؟ باعتبار أنه إعلان مؤقت ولا إمكانية لإجراء انتخاب لمنصب رئيس الجمهورية؟ بالإضافة للنص على الشرع الإسلامي مصدراً للتشريع.

تحديد دين رئيس الدولة موضوع هام جداً ومتداخل ويحمل إشكالية. فعندما سألنا اللجنة لماذا لم تضعوا مادة تحدد جنسية المرشّح لرئاسة الجمهورية؟ كان الجواب أنه لا توجد انتخابات. سألناهم لماذا وضعتم نصاً يحدد دين رئيس الجمهورية إذا كانت لا توجد انتخابات؟ … يرتبط تحديد دين الرئيس في الإعلان بالنقاش حول هوية الدولة أكثر من شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية. كنتُ من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني. وللأمانة، كانت أغلبية الحضور تطالب بأن يكون الإسلام دين الدولة، بل تطالب بنصوصٍ قاطعة وصريحة بموضوع هوية الدولة الدينية. وكانت وجهة نظري أن لا أحد يملك الحقّ في تغيير هوية الدولة لا لنا ولا ضدنا. واللجنة التي تقوم بالصياغة ليست مخولة بذلك، لأن هذا الدستور لن يعرض على الاستفتاء العام. العرف السائد في مرحلة الدساتير المؤقتة أن لا يجري المسّ بالثوابت، ومنها هوية الدولة. وبالرغم من أن توجهي دولة مدنية ومن أنصار عدم تغيير هوية الدولة في المرحلة الانتقالية لعدم إمكانية إجراء استفتاء شعبي، باعتقادي أن هذا النص حيادي أبقته اللجنة تماشياً مع الدساتير السورية المتعاقبة، مع ملاحظة أنه بحاجة إلى نقاش هادئ. كما أن أهم القوانين التي تؤثر في حياتنا اليومية من خلال التطبيق هما قانونا العقوبات والأحوال الشخصية، وهما صدرا قبل الخمسينيات وما زالا ساريين، ولم يتعدلا ولم يؤثر عليهما النص أو عدم النص على أن الفقه مصدر التشريع أو المصدر الرئيس للتشريع. نصّ دستور تونس عام 1957 على أن الإسلام دين الدولة. وبالرغم من هذا النص فإنه لم يحدّ من وجود قوانين تونسية مدنية في عهد الرئيس بورقيبة، بل نصّ على عدم تعدّد الزوجات.

ما تقييمك للإعلان من حيث الحقوق والحريات؟ هل رأيت فيه تطوّراً عن دستوري 1973 و2012 من حيث ضمان الحقوق والحريات؟ وما أهمية المادة التي تذكر القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟

طبعاً، لا نستطيع مقارنته بدستور 1973 أو دستور عام 2012، لأنه دستور مقتضب، فلا يمكن لنا مقارنته بدستور دائم، فالمواد الواردة فيه المتعلقة بالحقوق والحرّيات محدودة. ولكن من المناسب الإشارة إلى بعض المواد، مثل المادة المتعلقة بالحقوق الجماعية التي لا يجري التركيز عليها عادة، مثل الحقوق الثقافية، وقد تم ذكرها ولأول مرة بالدساتير السورية، وهذا يعدّ أساساً دستورياً يمكن أن يمهد نحو التفكير في كيفية تجسيد هذا النص، كإقرار لغة رسمية ثانية في بعض المناطق (لغة كردية في شمال سورية مثلاً). أما الفقرة الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان، فهذا كان دوماً مطلباً لنا، لأن الدساتير السورية كانت صامتة تماماً عن ذلك، بل ولم تذكر “حقوق الإنسان” على الإطلاق. وكانت مطالباتنا بأن تتشكّل المنظومة القانونية وفقاً للتالي: أن يكون الدستور أولاً، والمعاهدات الدولية ثانياً، ثم القوانين الوطنية ثالثاً. وقد جاء هذا النص بشيء يفوق توقعاتنا، أن هذه المعاهدات جزء من الدستور، أي تسمو على القوانين الوطنية. وهذا إنجاز جيد، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن المقصود بذلك اتفاقيات حقوق الإنسان فقط التي صادقت عليها الحكومات السورية، وليس كل قواعد القانون الدولي. ويجب ملاحظة أمرين هامين لا ينتقصا من النص، ولكنهما يثيران القلق، هما كيفية التطبيق وأن الحكومات السورية قد تحفّظت على مواد في اتفاقياتٍ مصادقٍ عليها لأسباب مختلفة، وينبغي العودة إلى كل اتفاقية، ومعرفة حدود هذه التحفّظات؟ والقضية الثانية أن هذا النص يحتاج تطبيقاً على أرض الواقع، وبالتالي لا نقدر ان نذهب إلى قاضٍ، ونطلب منه تطبيق أي معاهدة قبل أن تصبح جزءاً من القوانين، تستند إليها المحاكم، وهذا بحاجة إلى نص تشريعي يدمج المعاهدات المصادق عليها مع القوانين الوطنية.

تنصّ المادة 23 على حق السلطة التنفيذية بتقييد الحريات حفاظاً على النظام العام والصحة العامة والآداب العامة، هل تجدها مادة مقلقة، وهل تشكل خطراً على الحقوق والحريات العامة؟

هذه المادّة موجودة بدساتير عديدة، بل هي مأخوذة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولكن المشكلة ليست في النص، إنما في بيئة التطبيق، في أوروبا مثلاً، لن يخشى من إساءة تطبيق هذا النص، لوجود رقابة شعبية حقيقية ومحكمة دستورية مستقلة وبرلمان قادر على مراقبة أداء الحكومة وأمين مظالم ورأي عام وأحزاب ومجتمع مدني وصحافة. فإذا تم التفكير بخرق هذا المبدأ والتوسّع بمفهوم النظام العام أو الآداب العامة والأمن العام ستكون هناك آلية رقابة. ولكن عندنا في سورية ولدى أغلبية الدول العربية، قلق كبير منه، ولا سيما أن لدينا، في الأساس، مشكلة كبيرة مع المصطلحات والنصوص الفضفاضة العائمة، فلدينا نصّ ما زال في قانون العقوبات يجرّم “وهن نفسية الأمة”، وحوكم سوريون كثيرون بسببه، وأنا أحمل الدكتوراه في القانون منذ ربع قرن ولا أعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولا أعرف كيف يمكن لأحد أن يوهن نفسية الأمة.

ما رأيك بالمادة المتعلقة بالمرأة؟ هل تؤسس لواقع جديد للمرأة السورية، وتمهّد الطرق نحو تحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز؟

هذا أيضاً من النصوص التي تحمل إيجابيات وشيئاً من القلق. موضوع حقوق المرأة أكبر من مادّة دستورية، عندما نريد الحديث عن حقوق المرأة نتحدّث عن لغة جندرية واضحة، عن “كوتا” نسائية، عن تعديل قوانين، عن هيئاتٍ دستورية، عن حقوق واضحة، ويجب أن أذكّر بأنه دستور مقتضب، ولم نكن نتوقع أن يحقّق جميع مطالبنا في ما يتعلق بحقوق المرأة. وأيضاً المادة التي تنصّ على اعتبار الاتفاقات الدولية جزءاً من الإعلان الدستوري يمكن البناء عليها، لأن سورية موقعة على اتفاقيات دولية رئيسية في مواضيع حقوق المرأة.

هل جرى ضمان استقلال السلطة القضائية في هذا الإعلان؟ مع العلم أن قانون السلطة القضائية الذي لا يزال ساري المفعول ينص بشكل واضح على أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل نائبه؟

في موضوع القضاء، نص الإعلان على إيجابيات عديدة، أهمها إخضاع القضاء العسكري لوزارة العدل، وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وعندما صدر الإعلان الدستوري ولم أجد فيه ما ينصّ على أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتبرت هذا من أهم الإيجابيات. ولكن عندما شاهدت عضواً في لجنة صياغة الإعلان يقول على التلفزيون عندما سئل عن ذلك: نعم، لا يزال الرئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون ينص على ذلك، وبرّر بأنه إذا لم يكن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، فقضاة النظام البائد سوف يترأسون المجلس. ولكن هذا لا يعني أن النص الدستوري غير هام، بل قد يفتح نافذة أمل بتعديل قانون السلطة القضائية في المستقبل، وأن ينص على مادّة تضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، تشبه النصوص في قوانين الدول الديمقراطية، بالتالي، هذا النص جيد بانتظار التطبيق.

هل تعتقد أن إعطاء الرئيس صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية خرق لمبدأ فصل السلطات؟ ولكن هل توجد طريقة أخرى لتعيينهم في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، وعدم استقلال مجلس القضاء الحالي؟

نعم، يعيّن الرئيس في أميركا رئيس المحكمة العليا، ولكن لمرّة واحدة، ويبقى رئيس المحكمة في منصبه حتى وفاته. ولكننا لا نستطيع مقارنة حالتنا بحالة الولايات المتحدة. لدينا مشكلاتٌ عديدة، ونحن نتحدث عن ضوابط. النظام رئاسي ولكن الرئيس سيعيّن السلطة التشريعية، النظام رئاسي ولكن الرئيس ما زال رئيس السلطة القضائية. وبسبب خصوصيتنا السورية، وتجربتنا المرّة مع الديكتاتورية عقوداً طويلة، لا نستطيع أن نأخذ كل معايير النظام الرئاسي ونقارن أنفسنا بدول لديها كل الآليات الفعّالة للرقابة المجتمعية على السلطات، وأولها سلطة رئيس الجمهورية. كان علينا التفكير بخيارات مبتكرة أخرى مع تعقد الوضع السياسي والقانوني، أحدها على سبيل المثال في دستور 1950، والذي كان نظاماً برلمانياً، كان الرئيس يقترح 15 اسماً ليكونوا أعضاء المحكمة الدستورية، والبرلمان ينتخب سبعة منهم. هذه آلية تشاركية على سبيل المثال، كما يمكن أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالترشيح، ويقوم الرئيس بالتعيين أيضاً. هذه آلية أخرى. وبالمناسبة، رشّح الرئيس هاشم الأتاسي عدة قضاة لعضوية المحكمة، ولكن القضاء رفض المرشحين، وقالوا إنهم لا يريدون ترشيح الرئيس، وفشلت جلسة البرلمان التي كانت معدّة لتشكيل المحكمة الدستورية. هذا حصل في سورية عام 1950. الحقيقة، نحن في مأزق، فنحن بحاجة إلى رئيس قوي حتى يستطيع ضبط الأمن والحيلولة دون شبح التقسيم. وفي الوقت نفسه، نخشى من صلاحيات واسعة لرئيس قوي يعيد منظومة دكتاتورية مستبدة. نحن نسير على خط خطير جداً. ولذلك مشاعرنا تتبدّل عشرات المرات في اليوم الواحد.

من الانتقادات الكثيرة التي طاولت الإعلان عدم النص على آلية لكتابة الدستور الدائم وإقراره، ألا تعتقد أن لجنة صياغة الإعلان أصابت بذلك؟

ليس المطلوب أن يضعوا مضمون الدستور، فقط آلية صياغة الدستور وإقراره، أي كان يجب أن يحدّدوا كيف ستتم صياغة الدستور الدائم وإقراره. نحن كنا بحاجة لنصٍّ في الدستور المؤقت يقول إن الدستور الدائم سيلتزم بمعايير المشاركة المجتمعية، ولو بجملةٍ أو جملتين، تؤكد على المشاركة الشعبية بنص دستوري، يكون مُلزماً حتى لا تُصاغ الدساتير في غرف مغلقة من دون مشاركة وتشاور مجتمعي. كما كان المطلوب أن تحدّد آلية إقرار الدستور إما عبر جمعية تأسيسية منتخبة كدستور 1950. وفي هذا الحالة الجمعية، تنتخب لجنة لصياغة الدستور ثم تتم مناقشته وإقراره. وعندها لا داعي لعرضه على الاستفتاء الشعبي، لأن هذه الجمعية منتخبة ومفوّضة من الشعب. أو عبر لجنة خبراء تصوغ الدستور من أجل عرضه على الاستفتاء العام، ومن ثم إقراره، والطريقتان ديمقراطيتان. وكان يجب أن ينصّ على مدة إنجاز الدستور الدائم، حتى لا تتكرر تجربة تشكيل لجنة مؤتمر الحوار، أو لجنة صياغة الإعلان، من حيث السرعة وعدم التنوع. حيث يخشى أن ننتظر أربع سنوات أخرى، وفي آخر ثلاثة أشهر نصوغ دستوراً دائماً. مع ملاحظة أن في الإعلان آلية مرنة لتعديله، حيث يملك الرئيس صلاحية اقتراح التعديل الذي يتم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. وبالتالي، لو جرى النص على أن يتم خلال ثلاث سنوات إنجاز الدستور الدائم للبلاد من لجنة منتخبة أو لجنة معيّنة، على أن يعرض للاستفتاء مع مراعاة المشاركة المجتمعية. كان هذا مطمئناً، ولو وجدوا في المستقبل أن الأمر بحاجة إلى جمعية تأسيسية منتخبة، يمكن أن يعدّل ذلك في نص الإعلان بآلية التعديل المنصوص. وانأ لا أعرف لماذا لم يتم ذلك؟

وجّهت انتقادات كثيرة إلى طول المرحلة الانتقالية، بينما وجدتها آراء أخرى مناسبة بالنظر إلى المدّة التي يحتاجها بناء المؤسّسات المنهارة، كيف تقيم ذلك؟

ليس معيار الفترة الانتقالية مدة ولاية الرئيس، أربع سنوات أو سبع سنوات، وهي ليست فترة رئاسية. المطلوب من الفترة الانتقالية حل مشكلات الدولة، وهذه قد تحتاج 50 سنة. مفهوم الفترة الانتقالية هو إيجاد بيئة آمنة للشعب لاستعادة انتمائه السياسي والوطني بالانتخابات. لأن من ستأتي به الانتخابات، حكومة منتخبة أو رئيس منتخب، هو من سيقوم بعملية الإعمار وعودة اللاجئين، وهذا يتطلب سنوات. هناك خلط ومفهوم خاطئ أن المرحلة الانتقالية ستحوّل سورية جنّة. هذا يحتاج سنوات طويلة. معيار الفترة الانتقالية أن يصبح الشعب قادراً على استعادة دوره السياسي. وفترة خمس سنوات طويلة. ربما كان التفكير من سنتين إلى ثلاث سنوات أفضل. ربطت أكثرية الدول الفترة الانتقالية بمدّة إنجاز الدستور. ولذلك كان يجب التفكير في ما إذا كان الدستور الدائم يحتاج خمس سنوات؟ يحتاج الوضع الطبيعي سنتين مع مشاركة مجتمعية ونقاش ثلاث سنوات، فإذا أنجزنا دستوراً دائماً خلال هذه المدّة ماذا نفعل به؟ هل نضعه في البرّاد حتى تنتهي الفترة الانتقالية؟ صحيح أن هناك دولاً مشابهة كانت الفترة الانتقالية فيها ست سنوات وسبع سنوات. لكن المدّة مرتبطة بالأوضاع الخاصة بكل دولة. ولكن، كمؤشر أولي، كان يجب أن تضع ثلاث سنوات، وإذا احتاج الأمر أكثر من ذلك يمكن التمديد على ضوء التطور الميداني.

توجد مادة تنصّ على صياغة قانون أحزاب وقانون جمعيات لكن متى؟ لم تحدّد المادة أجلاً زمنياً. أحد الأمثلة التي علّمنا إياها الآباء الدستوريون في دستور 1950 أنهم قالوا: نحن بحاجة إلى قانون أحزاب، وقانون انتخاب، وقانون سجل مدني، ولكن لم يتركوا الأمر للمجهول. وضعوا قيديْن: نص ذلك الدستور على إنجاز قانون الأحزاب خلال عامين. كما نصّ الدستور بشكل واضح على تنظيم ذلك بقانون وفق مبدأ الإعلام (الإخبار)، وليس الترخيص المسبق، بمعنى أنهم هم أنفسهم وضعوا المبادئ التي يجب أن يُصاغ عليها القانون بنص الدستور، وبذلك أرادوا تقييد السلطة التشريعية حتى لا تقرّ قوانين سيئة. ولكن الدرس المهم الذي علمونا إياه أنهم هم أنفسهم حوّلوا أنفسهم من جمعية تأسيسية إلى سلطة تشريعية، أي بمعنى آخر هم وضعوا هذه القيود على أنفسهم، وقد كانوا على علم مسبق بذلك، أي أنهم خشوا على القوانين من أهوائهم ونزعاتهم، هذه الدروس كان يجب أن نستفيد منها في صياغة الإعلان الدستوري.

في النهاية، يمكن القول إن الإعلان الدستوري يحوي نقاطاً جيدة، ولكنه يحتوي على نصوص مثيرة للقلق، ونصوص عدم وجودها يثير قلقاً. ومن أجل الوصول إلى تقييم موضوعي، يجب النظر إلى الإعلان منظوراً متكاملاً، والتطبيق هو معيار الفصل.

أثارت المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وآلية تشكيل المجلس التشريعي، في الإعلان الدستوري، نقاشات وآراء مختلفة، ومن أهم الانتقادات منح صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية على حساب باقي السلطات، مع العلم أن هذا من ميزات النظام الرئاسي المطبق في دول عديدة، إضافة إلى أن رأياً آخر يقول إن منح السلطة التنفيذية يحتاج الحرية اللازمة لإدارة هذه المرحلة من أجل إعادة بناء المؤسّسات، ما رأيك؟

ما ورد في الإعلان الدستوري، إذا أردت مقارنته بما ورد في صلاحيات الرئيس بالدساتير السابقة، جيد ومتطور، فهناك تقليص لصلاحيات الرئيس، وأهمها صلاحية التشريع، فالرئيس المعزول على سبيل المثال أصدر 25 مرسوم عفو من 2011 حتى 2024، بالرغم من أن الدستور الملغى كان يعطيه الحق في إصدار مراسيم العفو الخاص، بينما العفو العام من صلاحية البرلمان الذي لم يُصدر أي مرسوم عفو عام، ولكن استنادا إلى نص بالدستور كان يعطيه سلطة التشريع ليس فقط في حال غياب البرلمان، وإنما أيضاً في حال الضرورة التي كان يقدّرها كما يريد. كما أن حالة الطوارئ يستطيع إعلانها بقرار من مجلس الوزراء، وليس عليه أي قيود من حيث السبب أو المدة. أما الإعلان الحالي فقد وضع ضوابط جيدة، منها موافقة المجلس القومي، ثلاثة أشهر فقط، لا تجدّد إلا بموافقة البرلمان. ولكن الإشكالية أن الرئيس في النظام الرئاسي ليس له صلاحية اقتراح القوانين، بينما منحه الإعلان هذه الصلاحية. ويجب أن نعترف بأننا نسير في وضع استثنائي في هذا الإعلان. وأعتقد أن هناك مواد زرعت قد تفيدنا في كتابة الدستور الدائم قد لا نشعر بقيمتها حالياً، فإذا أبقينا في الدستور الدائم أن لا تكون للرئيس صلاحية التشريع أو في الإبقاء على ضوابط إعلان حالة الطوارئ فهذا جيد.

ما رأيك بآلية اختيار المجلس التشريعي. هل لدينا الحرية باختيار طريقة أخرى بالنظر إلى عدم وجود أي سلطة شرعية سوى سلطة الرئيس؟ وهل نستطيع اللجوء إلى الانتخاب المباشر؟ وبالاستناد إلى أي قانون؟

الطريقة التي نص عليها الإعلان في اختيار المجلس التشريعي هي أنسب خيار، فتجربة الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكنة، لأننا نحتاج قانون انتخاب، ولا توجد سلطة تشريعية لإقراره. كما أن مقرّرات مؤتمر النصر، الذي يعد باعتقادي إعلاناً دستورياً، أعطى الرئيس سلطة تعيين كل أعضاء المجلس التشريعي، والخيار المعتمد في الإعلان هو الأقل سوءاً. ولم يعد لدينا في سورية اليوم، ترف الخيار المثالي، بل الخيار الأقل سوءاً. وهذا الخيار الذي جرى تبنيه العبرة في كيفية تطبيقه. وقد يكون هذا الخيار مفيداً جداً، وقد يكون كارثة، حيث يعيّن الرئيس ثلث أعضاء المجلس، وفي الوقت نفسه، يعين هيئة تعيّن هيئات ناخبة، تنتخب ثلثي الأعضاء الباقين. إذا جرى الأمر بمعايير الشفافية والتشاركية والتعدّدية والتنوع والنزاهة، فهذا قد يؤدّي الى إنتاج مجلس تشريعي مقبول. وإذا كان الثلث الذي سيعيّنه الرئيس يعبّر عن التنوع ويسدّ الخلل في التوازن، ويعوض النواقص والعيوب التي يمكن أن تحصل في الانتخاب، فهذه قد تكون بداية جيدة، فالعبرة بكيفية التطبيق. رغم أن تجاربنا السابقة لم تكن موفقة مع اللجان، سواء في لجنة مؤتمر الحوار أو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، فقد أنتجت في الغالب أعضاء من لون واحد.

العربي الجديد

———————————-

كل هذا الحضور لدستور 1950 في منعطفات سورية/ محمد أمين

15 ابريل 2025

لم يغب الدستور الذي وضعه السوريون في عام 1950، عن أفقهم السياسي منذ انطلاق ثورتهم في ربيع عام 2011، وانتهت بانتصار مدوٍّ في 8 ديسمبر 2025، فهو، وفق قانونيين وسياسيين سوريين كثيرين، أفضل دستور في تاريخ البلاد، ما يؤهله للحضور في كل منعطف تاريخي تمر به، ولعل المنعطف الحالي المتمثل بسقوط النظام وفتح البلاد صفحة جديدة مع ذاتها، يعد المرحلة الأهم لمناقشة هذا الدستور.

حضر الدستور الذي أقرّه السوريون عام 1950 بقوة في المشهد السياسي في بلدهم، بعد أسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت، حيث جرت مداولات في المنتديات العامة والخاصة بين النخب السورية، فالبلاد كانت بمسيس الحاجة إلى إطار قانوني يحكم المرحلة الانتقالية في ظل رفض عارم لدستور وضعه بشّار الأسد في عام 2012، مفصّلاً على مقاسه، حيث منحه سلطات مطلقة في حكم البلاد. وتنبع أهمية دستور 1950 وتميّزه من أنه الأول في تاريخ سورية الذي كتبته جمعية تأسيسية منتخبة بعد حوارات مكثفة، شارك فيها عدد من رجالات الاستقلال المشهود لهم بالكفاءة والوطنية، وكبار رجال القانون في ذلك العام البعيد. ورغم أن قائد الانقلاب الثالث في تاريخ سورية، أديب الشيشكلي، عطّل هذا الدستور بعد عام من إقراره، فإنه كان الضامن لمرحلتين انتقاليتين مرّت بهما سورية الأولى في 1954، عندما غادر الشيشكلي البلاد عقب انقلاب عليه، والثانية في 1961 بعد انفراط عقد الوحدة السورية المصرية. وبعد مرور 74 عاماً على كتابته حضر هذا الدستور مجدّداً في العام الحالي (2025)، إذ استوحت اللجنة التي شُكّلت بعد إسقاط نظام الأسد لوضع إعلان دستوري ناظم للمرحلة الانتقالية من روحه لكتابة مواد هذا الإعلان الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف الشهر الماضي (مارس/ آذار).

وبدأت رحلة السوريين مع الدستور قبل أكثر من قرن مع ظهور بلادهم بحدودها الجغرافية والسياسية الحالية في 1920 الذي شهد كتابة أول دستور، سرعان ما انتهى العمل به بسبب دخول الفرنسيين الى البلاد محتلين واضعين حداً لنظام ملكي لم يدم سوى عدة أشهر بشكل دستوري. وفي عام 1928 كتبت الكتلة الوطنية التي فازت بأغلب مقاعد مجلس تأسيسي منتخب، دستوراً وسّع صلاحيات المجلس النيابي، إلا أنه تعرّض للتعديل من الفرنسيين في عام 1930. وبعد الاستقلال عن فرنسا في 1946، وجد الوطنيون السوريون أن البلاد بحاجة لدستور يضاهي أرقى الدساتير التي كان معمولاً بها في ذلك الزمان في العالم، فبدأ النقاش حول مسوّدة دستور في خريف 1949، إلى أن جرى إقراره في العام التالي. وبقيت البلاد من دون دستور دائم إلى 1974، حيث وضع نظام حافظ الأسد دستوراً، عزّز من سلطاته، وفرض هيمنته المطلقة على البلاد، وكرّس في مادته الثامنة حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، ما عطّل الحياة السياسية في البلاد بشكل كامل حتى ربيع 2011. ولا يزال مشهد تغيير سريع ومرتجل لإحدى مواد هذا الدستور مما كان يسمّى “مجلس الشعب” في منتصف عام 2000 للسماح لبشّار الأسد الذي لم يكن تجاوز الـ34 من عمره، حاضراً في الذاكرة السورية، فالعبث في الدستور آنذاك، وعدم احترام ما نصّ عليه، كان الدليل الأبرز على أن النظام كان يعتبره جزءاً من ديكور سياسي لا أكثر ولا أقل. حاول بشّار الأسد الالتفاف على الثورة التي خرجت ضد نظامه في عام 2011 من خلال كتابة دستور جديد، حذف منه المادة الثامنة التي كانت في دستور أبيه، في مناورة سياسية لم يخف عن السوريين الهدف الأبرز لها، لذا استمرّوا في طريقهم نحو تحرير البلاد من نظام مستبد لم يكن يكترث أصلا بالدستور الذي وضعه، حيث لم ينفّذ أياً من مواده الأساسية.

إذن، عرفت سورية في تاريخها خمسة دساتير، واحد منها فقط كتبته لجنة منتخبة، وهو دستور 1950 الذي اعتبره أحمد القربي، وهو باحث سياسي كان عضواً في لجنة كتابة الإعلان الدستوري، “أفضل الدساتير في التاريخ السوري”. وقال لـ”سورية الجديدة” إن ذلك الدستور “لم يكن من أفضل دساتير العالم العربي بمعايير ذاك الزمان فحسب، بل من أفضل دساتير العالم في حينه”. وأضاف “كل الدساتير السابقة بما فيها دستور عام 1920 لم تكتبها جهة منتخبة ذات بعد تمثيلي واسع”. وبيّن القربي أن دستور عام 1950 “راعى حقوق الانسان، وركّز على التوازن بين السلطات، ومثّل كل أطياف الشعب السوري السياسية من إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، وكان حصيلة توافق سياسي ومجتمعي بين عدة تيارات، ما أعطاه قيمة مضافة. لقد اجتمعت فيه الشرعية الشعبية والحرفة القانونية. ولذلك دائماً ما ترجع النخب السورية إليه عند كل استحقاق دستوري”.

وقال الباحث السياسي، رضوان زيادة، لـ”سورية الجديدة” إن دستور عام 1950 يعد من الدساتير الأكثر قبولاً لدى الشارع السوري لجهتي الشكل والمضمون. من حيث الشكل، وضعته جمعية تأسيسية منتخبة من الهيئات الناخبة يوم 5 نوفمبر: تشرين الثاني عام 1950 في اقتراع شاركت فيه المرأة السورية لأول مرة، وشكلت الجمعية لجنة لصياغة الدستور، تمثلت فيها مختلف القوى السياسية وغير السياسية في سورية. وبيّن أن اللجنة اطلعت على 15 دستوراً أوروبياً وآسيوياً، قبل كتابة المسودة التي خضعت للنقاش في الجمعية قبل إقرار الدستور بصيغته النهائية، مؤلفاً من 166 مادة، بعدما طويت 11 مادة. كما أن ذلك الدستور “حافظ على الطبيعة البرلمانية لنظام الحكم، وقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وسحب حق نقض القوانين والمراسيم منه، وأمهله عشرة أيام فقط للتوقيع عليها”. وحافظ رئيس الجمهورية في ذلك الدستور على اختصاصه بالتصديق على المعاهدات الدولية، وتعيين البعثات الدبلوماسية في الخارج، وقبول البعثات الأجنبية، ومنح العفو الخاص، وتمثيل الدولة، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته. كما بيّن زيادة أن دستور عام 1950 “رفع من درجة صلاحيات البرلمان، ومنعه من التنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة ولو مؤقتاً”، و”عزّز من سلطاته تجاه الحكومة، فألزمها بالاستقالة في بداية كل دور تشريعي، وعزّز أيضاً من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا”. وأشار زيادة إلى أن “مواد الحقوق العامة في دستور 1950 بلغت 28 مادة تتناول الحرّيات العامة، ومنها حصانة المنازل، وحرية الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر، والمحاكمة العادلة”. ومنع دستور عام 1950، كما أوضح زيادة، الاعتقال التعسفي، والتوقيف من دون محاكمة فترة طويلة، فضلاً عن أنه “حفظ حق الملكية، والمشاركة في الحياة الاقتصادية، وتأطير الملكية العامة للدولة، وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص، وجعل العمل حقاً لكل مواطن وجب تأمينه، إضافة إلى رعاية المواطنين المرضى والعجزة والمعوقين”. و”تناولت تلك المواد حقوق الطوائف الدينية باتباع شرائعها من جهة، وفي التعليم من جهة ثانية. ونص الدستور على كون التعليم حقاً لكل مواطن، إلزامياً ومجانياً، وأوجب على الدولة إلغاء الأمية خلال عشر سنوات”، وفق زيادة.

ومن المفترض أن يتخلل المرحلة الانتقالية التي دخلتها سورية أخيراً، والمتوقع أن تستمر نحو خمس سنوات، كتابة دستور دائم للبلاد، يُعرض على الاستفتاء العام، بعد إجراء إحصاء شامل لسكان البلاد.

وحول إمكانية الاستفادة من دستور عام 1950 في الدستور الذي ينتظره السوريون، قال محمد خالد الشاكر، أستاذ القانون الدولي، زميل كلية ساكرامنتو للسياسة المقارنة وأنظمة الحكم/ الولايات المتحدة، لـ”سورية الجديدة” إن من غير الممكن الاستناد بشكل كامل إلى دستور 1959 “بسبب فكرة محورية في بناء الدساتير مؤدّاها الارتباط البنيوي بين نوع النظام السياسي (برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي…) وآلية توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطات الدستورية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تخضع لنوع النظام السياسي”. وأوضح أن “دستور 1950 ينصّ على نظام برلماني، بانتخاب رئيس البلاد بشكل غير مباشر من البرلمان، على خلاف النظام الرئاسي المزمع والأنسب تطبيقه في الدستور السوري المقبل، والذي ينتخب فيه الرئيس من الشعب بشكل مباشر، وبالتالي تباين الصلاحيات والاختصاصات واختلافهما لكل سلطة على حدة”. وبيّن أن “من أهم محاسن دستور 1950 أنه جاء من رحم جمعية تأسيسية اتسق عملها مع نوع النظام السياسي كنظام برلماني، فأعطت صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية، وبالتالي تقليص صلاحيات واختصاصات مؤسّسة الرئاسة (السلطة التنفيذية)”. وأوضح أنه “يمكن الاستفادة من دستور 1950 فهو دستور عصري تضمّن الآليات الكفيلة لفصل السلطات في إطار النظام البرلماني”، مضيفاً أنه ذكر كلمة الديمقراطية والسيادة الشعبية في الفصل الأول، ووضع آليات محكمة لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وبالتالي، يمكن القياس عليه في إطار المعايير العصرية لكتابة الدساتير. وتابع: يمكن الاستفادة من دستور 1950 عند التأسيس لدستور سوري عصري في إطار النظام الرئاسي المتوقّع اعتماده في سورية، فذلك الدستور كان واضحاً في تطبيق المبادئ العامة للدساتير، وفي مقدّمتها فصل السلطات في إطار النظام البرلماني، الذي سيختلف في التطبيق في النظام الرئاسي، من دون الإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات، بما يضمن العدالة وسيادة القانون. وبيّن أن “دستور 1950 أكد استقلالية القضاء، وبالتالي ربط فكرة استقلالية القضاء بقوانين السلطة التشريعية، وفي ذلك تأكيدٌ على مبدأ السيادة الشعبية، وعزّز ذلك صلاحيات مجلس النواب في رفض مشاريع القوانين الصادرة عن الرئيس”. وأوضح الشاكر في معرض شرحه، أن دستور 1950 “عزّز فكرة المحاسبة بانتخاب سبعة من أعضاء المحكمة العليا المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين من مجلس النواب”. مضيفاً: يمكن للدستور السوري القادم أن يستفيد من ذلك في إطار النظام الرئاسي كآليات دستورية. وفي المقابل، بيّن الشاكر مثالب دستور عام 1950، بقوله “إنه لم يأخذ بالظروف الموضوعية للمجتمع السوري، وهو ما أدى إلى هزات عنيفة عصفت بالدولة، وفي مقدمتها الانقلابات المتتالية بعد صدوره”. ورأى أن النظام الرئاسي “قد يكون الأنسب في الدستور السوري القادم لضمان وحدة البلاد”. وقال إن “دستور 1950 لم يستنسخ تجارب برلمانية جاهزة”. ودعا إلى تجاوز ما ورد في الإعلان الدستوري الذي أقرّ أخيراً في الدستور الدائم لجهة استنساخ النظام السياسي الأميركي، فقد طاولته انتقاداتٌ كثيرة، بسبب تبنّيه نظاماً فريداً من نوعه في العالم.

العربي الجديد

———————————-

====================