حفريات الضغينة: لماذا نكره الآخرين؟/ حسام الدين محمد

تحديث 17 نيسان 2025

في عام 1967، وخلال تصوير أحداث النسخة الأولى من فيلم «كوكب القرود»، سجّلت ظاهرة غريبة. خلال استراحة الأكل، ابتعد الممثلون الذين يشخّصون أدوار الشمبانزي عمن يمثّلون أدوار الغوريلات، وجلس الطرفان، مثل خصوم، على طاولات منفصلة.

هناك أيضا حادثة علمية معروفة جرت عام 1971، وسميت «تجربة سجن ستانفورد»، تم ذلك في قبو تحت الجامعة المذكور اسمها، وأنتج لاحقا فيلمان بعنوان «التجربة» (عام 2010)، و»تجربة سجن ستانفورد» (عام 2015). موّلت التجربة البحرية الأمريكية، وقام خلالها متطوّعون (دفعت لهم أجرة يومية) بالانخراط في تجربة تشبه السجن. كانت غالبية المشاركين من البيض الذكور ومن الطبقة الوسطى، وطلاب في المرحلة الجامعية. فُرز المشاركون عشوائيا كسجانين ومساجين، تجاوزت التجربة حدود السيطرة فعانى السجناء واحتملوا ممارسات مهينة على أيدي الحراس، واشتعل عصيان في اليوم الثاني، وبعد تطوّر الحوادث الخطيرة، وبينها إضراب عن الطعام، وتحريض السجناء ضد بعضهم، وانخراط السجانين في ممارسات سادية، تم وقف التجربة خلال أسبوع.

على عكس الحادثة الأولى، التي بدأ الانحياز فيها بشكل عفوي، أظهرت الحادثة الثانية تحوّل الاختلافات الشكلية إلى تراتبية اجتماعية، ويمكننا أن نتخيل تطوّر ذلك إلى كراهية وعنف يمكن أن يؤديا، إذا توفّرت الظروف، إلى الإبادة (وعقلنتها = تبريرها).

هناك مثال أدبي شهير، على أثر تحوّل تمثّل حالة معينة إلى الانخراط فيها بشكل يؤدي لتداعيات تراجيدية، ففي أحداث رواية نيكوس كازنتزاكيس الشهيرة التي صدرت عام 1948، «المسيح يصلب من جديد»، يمثّل شاب دور المسيح في قرية أهلها يونانيون من سكان أناضوليا (تركيا الحالية) في عام 1921، فيؤدي تمثّله لأفكار المسيح، كما يعتقد بها، إلى صراع مع التراتبيات الاجتماعية والسياسية تنتهي به، مثل سلفه القديم، معلقا على الصليب!

ما تقدّمه الأمثلة الآنفة، يشير إلى سهولة انخراط الجنس البشري في وضعية نحن /هم، وفي تفعيل ديناميّات شعورية وعقلانية للصراع، خصوصا في ظروف تؤجج عناصر الاختصام، كالحروب والمجاعات والتدهور الاقتصادي، وهو ما نراه، ليس ضمن جماعات أهلية متنافرة على أسس قومية أو دينية أو عرقية، كما هو حال «الشرق الأوسط»، بل ضمن أغنى وأعظم وأعقد المجتمعات الديمقراطية الغربية.

الجنين يتفحّص الوجوه!

أنجز علماء فحصا يسعى لقياس السرعة الهائلة لانطلاق الانحيازات في الدماغ البشري، يستخدم الفحص صورا لشخصين من فئتين مختلفتين، ويقومون بتكرار عرضها، لتظهر أشخاصا، فرضا، من العرق أو الدين أو الطائفة أو الإثنية أو الجندر، التي ينتمي إليها المستجوب، وأخرى لأشخاص من جماعة أخرى. تُرفق الصور بصفات أو إيجابية وعلى الخاضع للفحص أن يضغط زرا أحمر عند ظهور شخص من طائفته أو قوميته، وزرا أزرق للشخص الآخر.

لاحظ العلماء أنه عندما ترد صفة سلبية مع شخص من طائفة، أو قومية، أو عرق المستجوب، أو صفة إيجابية من الجماعة الأخرى فإن الخاضع للتجربة يتردد قليلا بشكل يظهر تحيّزه الضمني ورفضه لإعطاء صفة سلبية لمثيله أو إيجابية للآخر (وقد أكدت تجربة مماثلة انحيازات مشابهة لدى القرود)! تتنبّه منطقة اللوزة الدماغية (amagdala)، المسؤولة في الدماغ عن المشاعر، بسرعة 50 جزء من ألف من الثانية، عند رؤية إنسان لآخر من عرق آخر، وهو ما يحصل، بالسرعة نفسها، عند رؤية جندر مختلف، أو شخص من طبقة اجتماعية أخرى.

تبدأ انحيازاتنا، كما يقول كتاب «سلوك: بيولوجيا البشر في أسوأ وأحسن حالاتنا» لروبرت سابولسكي، مع تفحّص الجنين للوجوه التي تحيط به (بيضاء أو سوداء مثلا)، فيما تبدأ الانقسامات الجندرية (ذكر، أنثى) بمجرد دخول الطفل الحضانة أو المدرسة. يتطوّر ذلك بشكل أعقد فأعقد لاحقا فيقوم المخ بإيجاد روابط بين الأشياء كتكتيك من أجل البقاء، كما يتبلور أكثر فأكثر ضمن نظام اجتماعي يبدأ من الأب والأم، ومنظومة قيمهما، ثم الجماعة البشرية التي ننتمي إليها.

يعزز المخ ذكرياتنا ليقوّي من إحساسنا بالأنا، ما يجعلنا نشعر كما لو كنا نعلم أكثر ونسيطر على حيواتنا أفضل، ويجعلنا نميل، كبشر، كما يقول سابولسكي، للنظر إلى أنفسنا كنبلاء، لدينا ولاء، مؤلفون من أفراد مميزين يعود فشلهم للظروف. الآخرون، في المقابل، يبدون مقرفين، سخفاء، متشابهون، لا يمكن التمييز فيما بينهم، ولا يتغيرون. كل هذا يتم تخزينه بشكل دوري عبر إضفاء العقلانية على مشاعرنا.

من الخوف إلى الأيديولوجيات الكبرى!

لقد زودتنا ملايين السنين من التطور بنظام معقد من الآليات الدفاعية للاستجابة لأي خطر محتمل، وطوّر لدينا شعورا مخصصا لإدراك المخاطر والتركيز عليها: الخوف. ولا يتيح لنا ذكاؤنا المعقد رصد المخاطر فحسب، بل يتيح لنا ترقبها وتخيل حدوثها أيضا، وكل ذلك يؤدي لاستثارة استجابات عصبية أو نفسية أو اجتماعية وأن نندفع من الانحيازات القديمة، والانفعالات الجديدة، باتجاه الكره والعنف والتحشد.

يهبط البشر إلى خنادق حسب توزعاتهم الدينية والعرقية والطائفية والإثنية، ولا يلبث الدماغ أن يعمل على عقلنة هذه الانحيازات، ولعل الإنجاز الهائل لدينا، كبشر، هو صوغ هذه الانحيازات، مع تعقد الحضارة والسياسة والثقافة، وراء سرديّات كبرى، و»وعي» عامّ، وقناعات واسعة، قومية أو وطنية. طوّر البشر أشكالا شديدة التعقيد، بحيث إن بعض انحيازاتهم، كما كان الحال جماعة الكوغوت الفرنسية، التي لا أحد يعرف سبب اضطهادها منذ القرن الحادي عشر الميلادي، رغم أن أفرادها يتبعون الدين نفسه ويستخدمون الأسماء نفسها. ولعل من المفيد هنا استعادة ما قاله رايتهولد نايبهور، خلال الحرب العالمية الثانية، عن أن «الجماعة أكثر غطرسة، ونفاقا، واهتماما بالنفس، وأكثر توحشا في المطاردة حتى النهاية، من الأفراد».

تمثّل حالة الجنرال البريطاني دوغلاس هيغ، خلال الحرب العالمية الأولى، شكلا من أشكال هذا التعقيد البشريّ، فبسبب أن عدد جنود «الحلفاء» كان أكبر من عدد جنود «المحور»، فقد أقر خطة يتابع فيها البريطانيون الهجمات على الألمان بغض النظر عن الخسائر التي تتكبدها بريطانيا، طالما أن ألمانيا تخسر جنودا كذلك، أي أن الإضرار بالنفس غير مهم طالما يتسبب بضرر للعدو!

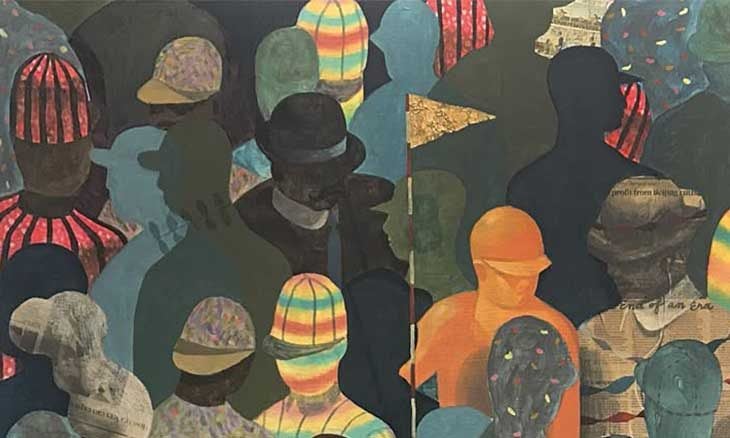

يشير الكتاب إلى أمثلة عديدة تشير إلى اختراقات يقوم بها البشر لانحيازاتهم الكبرى، كما حصل مع جنرال جُرح خلال الحرب الأهلية الأمريكية، فأشار بإشارة ماسونية رآها جنرال آخر فأنقذه لانتمائهما للجماعة نفسها، وكما حصل مع امتناع أيرلنديين مشاركين في تلك الحرب على الجبهتين من قتل زملائهم، الذين كانوا يميّزون أنفسهم بشارة خضراء، وحالة جنرال ألماني اختطفته قوات بريطانية في كريت في الحرب العالمية الثانية، ثم اكتشف قائد العملية أنهما «شربا من النبع نفسه» لشعر هوراس باللاتينية فاعتنى به والتقيا بعد عقود على التلفزيون اليوناني، وكما حصل حين قام جنود الحلفاء والمحور باحتفال عيد ميلاد فرقصوا مع بعضهم وتبادلوا الهدايا. تشير بحوث عن طرق تضاؤل الانحيازات، إلى حالة «التطهّر» (كاثارسيس) التي يخلقها الفنّ (كما تفعل مشاهدة «أوديب طاغية» أو «مكبث»، المليئة بالعنف والثأر والانتقام)، عبر نجاح «التمثّل» (المذكور في بداية هذا المقال) لحالة «الآخر» في الوقت الذي يفشل فيه الخطاب العقلاني والمنطقيّ بإقناعنا أن الآخرين لا يختلفون عنا، وأنه من غير الصحيح أننا أكثر حكمة وأخلاقا ودينا وأن تربيتنا لأطفالنا أفضل، وأكلنا أطيب، وموسيقانا أجمل، ولغتنا شاعرية ومنطقية أكثر.

كاتب من أسرة «القدس العربي»

القدس العربي