الفلسفة والسينما: ابتكار المفاهيم وإنتاج الصور/ موسى برهومة

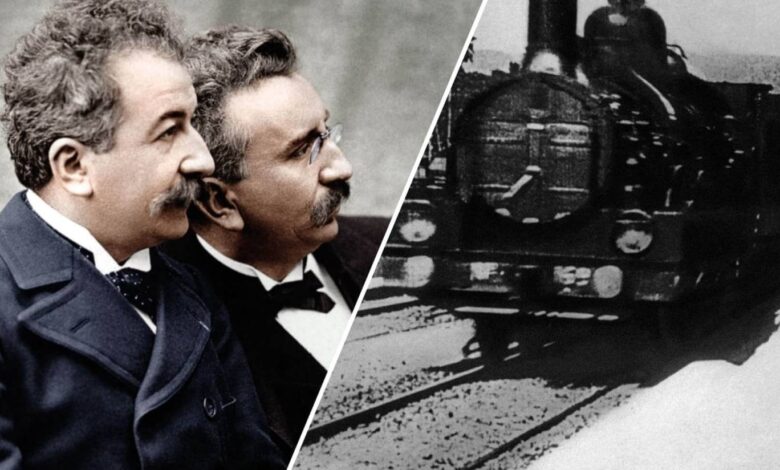

قطار الأخوين لوميير الذي أرعب الجمهور عام 1895 كسر مفهوم المكان والزمان

السبت 19 أبريل 2025

منذ “وصول القطار إلى محطة لا سيوتا”، دخلت العلاقة بين الفلسفة والسينما منعرجاً شائكاً. لقد تحطم، بشكل أو بآخر، مفهوم الزمن، وانبثق تفكير آخر في المفاهيم، متصل بالحركة، بفضل الأخوين لوميير

الأخوان الفرنسيان، المهندسان أوغست ولويس لوميير، أخرجا وأنتجا فيلماً مدته نحو 50 ثانية، يدور حول وصول قاطرة بخارية إلى محطة بلدة لا سيوتا الفرنسية الساحلية. الفيلم عرض سنة 1895، ويُروى أنّ الهلع دهم المشاهدين الذين ولّوا هاربين خشية أن يدهمهم القطار.

لحظة الذعر تلك انتقلت من أبدان المشاهدين إلى أفكار الفلاسفة، فنشأ التفكّر في المعاني المستقرة لمفهوم الزمان والحركة. فقد جادل الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون بأنّ للزمن وجهين؛ الأول هو “الزمن الموضوعي”، أي زمن الساعات والتقويمات وجداول مواعيد القطارات. أما الوجه الثاني، فهو “المدة”، أي “الزمن المعيش”، ويقصد به زمن تجربتنا الذاتية الداخلية، وهذا هو الزمن المُحسوس والمُعاش والمُفعول به، بحسب صاحب كتاب “التطور الخلاق” الذي يناقش أحدُ فصوله الآلية التي تعمل بها السينما.

وينظر إلى جيل دولوز باعتباره أهم الفلاسفة المعاصرين الذين سعوا إلى استقلالية السينما عن الفلسفة وفك تبعيتها، على أساس أنّ السينما ممارسة جديدة للصور وللسمات، وبالتالي ينبغي على الفلسفة أن تنشئ لها نظرية باعتبارها ممارسة مفهومية. لقد قالها دولوز بصراحة: ما تمنحه الفلسفة للسينما، تسترده من خلال إدراك نفسها في شكل أكثر واقعي.

وإذا كان برغسون أول فيلسوف أبدى اهتماماً بالفيلم، فإنّ دولوز (البرغسوني) ألمع “فيلسوف سينمائي” توقاً إلى “الشكل الخالص للزمن” الذي يعتبره أساساً للحداثة الفلسفية وللسينما. وربما هذا ما يجسده الفضاء المظلم لقاعات السينما، المليء بالأجساد التي تتوقف حياتها الحسية والحركية مع وجودها الاجتماعي. هذا الفضاء المثالي، وفق نقاد، يكشف ذلك “الشكل النقي للزمن”، حيث يُسمح فيه بالتوليفات الزمنية للذاكرة، فضلاً عن التوقع بفصل نفسها عن ثقلها في التجربة الاجتماعية النشطة اليومية.

قدرة السينما على التفلسف

وعلى الرغم من أهمية التنظير لعلاقة الفلسفة بالسينما، فإنّ ثمة جملة من الانتظارات تتصل بقدرة السينما على التفلسف، بمعنى أن تنشأ أفلام فلسفية تستنطق الأفكار المحضة. لقد شاء مخرج سينمائي أن يبدع فيلماً عن كتاب “رأس المال” لماركس، وفكر آخر بصناعة فيلم عن كتاب “مقال في المنهج” لديكارت، وكلا المخرجين لم يوفقا. ويفكر مخرجون آخرون في تحدي العوائق التي تحول دون تمظهر المفاهيم في زي صور وموسيقى وحركة وأداء يوقف سرد “الزمن الموضوعي”، وينقله إلى “الزمن المعاش”.

على أنّ السؤال الذي يُطرح هنا: هل موضوع الفيلم هو ما يحدد طبيعته وجودته؟ وهل الفيلم هو مجموعة أفكار فلسفية منثورة أو مسرودة على لسان الشخصيات؟ وكيف يمكن أن تنشأ علاقة ترابطية بين المفهوم والصورة، يمكن من خلالها الإشباع الرمزي لرغبات مكبوتة تتجلى في “تلك العتمة المبهرة”؟

واستطراداً، هل يمكن اعتبار السينما وسيطاً فلسفياً؟ ثم هل في وسع الأفلام “التفلسف”، لا مجرد الاكتفاء بإبراز أفكار عن الأنا والكينونة والوجود؟ هل في وسع الأفلام أن تصبح أدوات للاستقصاء الفلسفي، بل هل هذا طموحها؟ وإذا كانت الإجابة (نعم) فهل تكون الأفلام بمثابة تمرينات فلسفية؟

لعل ممارسة الفلسفة سينمائياً لا تتطلب اتباع طريقة ممارستها والتعاطي معها لفظياً، ما يؤدي بنا، ربما، إلى استنتاج أنّ ممارسة الفلسفة سينمائياً تمنحنا مدخلاً إلى معارف وحقائق فلسفية يستعصي على الفلاسفة، الذين يمارسون الفلسفة بطرق غير سينمائية، الوصول إليها، وهي ملاحظات تنبه إليها كثير من الباحثين في العلاقة بين السينما والفلسفة، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما حلّت فلسفة الأفلام محل نظرية الأفلام التي ظهرت قبل الأولى بنحو عقدين.

الرهانات تبقى معقودة على قدرة التفكير السينمائي على إعادة صياغة المفاهيم الفلسفية بشكل خلاق يثري الحقلين، ويعزز فضاءات السينما، على نحو خاص، في الاستمرار بالقطيعة مع شروط الإدراك الحسي الطبيعي، وصولاً إلى تجسيد المعنى المرتجى من عبارة “السينمائيون فلاسفة الصورة” لجهدهم الفريد والانتقال من إبداع المفاهيم إلى إبداع الصور.

الفيلم وسيط

يبقى الفيلم وسيطاً شفافاً للواقع الحقيقي، من دون أن نتلكأ في التعاطي مع مقولة نيتشه، بأنّ فيلسوف المستقبل هو بمثابة فنان، مما يفتح الباب واسعاً أمام اكتشاف قدرة السينما على التأثير في الفلسفة من خلال وسائلها الخاصة، متخطية العوائق القديمة المتصلة بإنتاج الصور واستمرار الدوران في الحلقة المفرغة عما هو قابل للقول أو قابل للتنفيذ. المهم هو النفاذ إلى المعنى الأنطولوجي، المتصل بلغة التعبير المتحرك (الصورة) التي تقدم تصوراً جديداً للمكان، في ثورة مفاهيمة ستتواصل (حتى لو اختفى جمهور الصالات المعتمة) باعتبارها ثمرة هذا العناق الحميم بين الفلسفة والسينما، والكشف عن قوانين الزمان والحركة.

قد لا يكون الطموح الأقصى للسينما أن تتفلسف، ولا أن يكون الطموح ذاته للفلسفة في توقها إلى التجسد في أشكال تتعدى المفاهيم المجردة. فإذا كانت السينما هي “الفن السابع” فإنّ “الفلسفة أم العلوم”. ولا يتوخى هذا القول الإفصاح عن علو كعب إحداهما على الأخرى.

لقد أدركت السينما منذ وقت طويل قيمة “التفلسف”، فنهلت الصورة من معين الأفكار والمفاهيم، وكانت أعمال المخرج السويدي إنغمار برغمان، كمثال ساطع، مثقلة بالمشاعر الفلسفية التي دارت في فلك الرؤى الخلاصية التي تناولتها الفلسفة، وبخاصة الفلسفة الحديثة. عاش عشاق السينما مع بيرغمان لحظات الإحساس بالفناء والعزلة والرفض، والتصورات عن الموت والألم والنبذ والحب والرغبة والخطيئة. ولا يعني أنّ أفلامه كانت كئيبة أو معتمة أو قاسية أو ذات مرامٍ عدمية. ولعل هذا ربما ما جعل مخرجاً كبيراً كوودي ألن يصف نظيره السويدي بأنه “ربما أعظم فنان سينمائي، على الإطلاق، منذ اختراع كاميرا السينما”.

وعلى الرغم من أنه مقدّر لدى النخبة، إلا أنّ إرث برغمان مهمّش ومحجوب عن الجمهور، بسبب التصورات السلبية، عن صاحب فيلم “التوت البري”، كما لاحظ تقرير لـ”بي بي سي”.

لقد تسربت الفلسفة، وبخاصة الوجودية إلى مسامات أعمال برغمان الذي قرأ سارتر، وعاين قلقه وتمزقاته، وهي تمزقات سادت أوروبا والعالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ففي فيلم “ساعة الذئب” يتساءل أحد الشخصيات: “لقد تحطم الزجاج، ولكن ما الذي تعكسه الشظايا؟”