الصورة الغائبة: دولة تُعاد صياغتها بدون النساء/ ميسا صالح

السلطة والعنف الهيكلي والرمزي ضد النساء في سوريا

22-04-2025

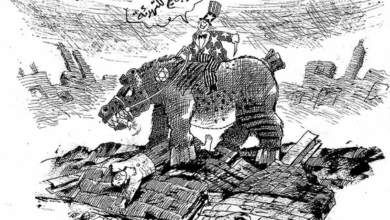

منذ اللحظة الأولى، لم تُخفِ السلطة الجديدة في سوريا نواياها: الدولة التي تُبنى على أنقاض سوريا القديمة لا تحتمل النساء، لا كفاعلات، ولا كرموز، ولا كمكوّن عضوي في المستقبل السياسي أو الثقافي. إنها دولة تُعاد هندستها على أجساد النساء المَقصيّات، وعلى أصواتهن المخنوقة، وعلى خضوعهن المُنَظَّم، ليس بوصفه الشرط الوحيد، بل كواحد من الشروط التأسيسية لبناء السلطة.

في هذا المشروع، ليست كراهية النساء نتيجة عَرَضية لتديّن متشدد ورجعي فقط، بل وظيفة بنيوية تُثبّت من خلالها السيطرة؛ كلما تمّ قمع النساء وتقييد حركتهنّ، ازداد تماسك النظام، واشتدَّ ولاء الموالين. إذ تُستخدم النساء كمقاييس للانضباط الاجتماعي، وكحدود أخلاقية يُمكن من خلالها تعريف «الالتزام» و«الرجولة» و«الهوية المجتمعية». تعيدُ السلطة رسم المجال العام بحيث لا تعود النساء حاضرات ومرئيات إلا ضمن حدود الأدوار التي تحددها لهنّ، وبذلك، تُبنى الدولة على تغييب النساء ليس فقط سياسياً، بل رمزياً وسردياً، ويُعاد تعريف «السيادة الذكورية» على أنها الضامن الوحيد للنظام العام.

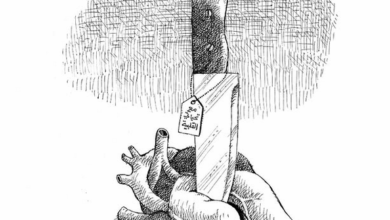

وهنا، لا يُقدَّم قمع النساء كعنف، بل كفضيلة. تُمارَس الوصاية بوصفها حماية، ويُعاد تعريف الحبس الاجتماعي بأنه صونٌ للكرامة. تُحاصَر النساء بالخطاب الأخلاقي الذي يعيد إنتاج دونيتهن من داخل منظومة القيم، ويُحوِّلهن إلى كائنات تحتاج إلى حماية دائمة، مقابل التنازل الكامل عن فاعليتهن. هكذا، يتحوّل الفضاء العام إلى شبكة من المحرمات: اللباس، الصوت، العمل، الحركة، كلها مشروطة بموافقة النظام الأبوي، سواء جاء على هيئة إمام، أو شيخ، أو شرطي، أو أب، أو موظف دولة.

كراهية النساء كأداة تأسيس، لا كعَرَضٍ ثقافي

منذ أن عُيّنَ أبو محمد الجولاني «رئيساً انتقالياً» بحكم الأمر الواقع، لم تعد السلطة التي يمثلها محصورة في إدلب أو الشمال الغربي، وهي تجربة شديدة «المركزية الذكورية» ومغلقة في وجه النساء؛ بل تحوّلت إلى نموذج مُحتمَل لما يُراد أن يكون عليه «البديل» في سوريا ما بعد الأسد. غير أن هذا النموذج، عوضاً من أن يُبنى على قيم الحرية والمساواة والمشاركة، كونه شكَّلَ لحظة تاريخية لكل السوريات-ين، يُعاد فيه إنتاج بنية سلطوية شديدة «المركزية الذكورية»، تُبنى على كراهية النساء، أحياناً تكون غير مرئية وخفية، وأحياناً فجّة ومباشرة ومدعومة بتشريعات وقرارات، تُقصيهن عن المجال العام، وتمنح الرجال المؤدلَجين حق التشريع والتحكّم والسيادة.

غالباً ما يُختزَل العنف ضد النساء تحت الحكم الديني المتشدد باعتباره «أثراً جانبياً» للتفسيرات المتعصبة، أو امتداداً لثقافة أبوية متوارثة. لكن قراءة متأنية لممارسات السلطة الجديدة في سوريا، تكشف أن كراهية النساء ليست عَرَضاً، بل جزءٌ جوهريٌ من هندسة السلطة نفسها. إنها ليست انزلاقاً أخلاقياً، بل أداة سياسية تستخدم لإعادة هيكلة المجتمع والسيطرة عليه.

تُخبرنا قاضية سورية في شهادة نُشرت مؤخراً على موقع درج أنها باتت تشعر بأن مهنتها كلها، أي القضاء، مهددة بالزوال في ظل السلطة الجديدة، لأن هؤلاء الرجال لا يؤمنون أصلاً بأهلية النساء لممارسة العدالة، ولا يرون أنهن قادرات على الفصل في النزاعات أو اتخاذ القرار القانوني، انطلاقاً من رؤية دينية تُفرغ النساء من فاعليتهنّ السياسية والقانونية.

عندما سَألتْ القاضيةُ عن مستقبل عملهن كان الجواب واضحاً: «هذا القرار متروك للأيام، يوجد مذهبان مختلفان، أحدهما يقول إن المرأة لا تولَّى القضاء نهائياً، والآخر يقول إن المرأة تولَّى القضاء في ما عدا قضاء الحُكم. علينا أن ننتظر ونرى كيف سيصوت مجلس القضاء الأعلى في المستقبل». (تمنع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة تولية القضاء للمرأة أو لغير المسلم تماماً، بينما ينص المذهب الحنفي جواز تولي المرأة القضاء في الأموال من دون القصاص والحدود).

تحت هذا الخطاب، يُعاد تشكيل العنف ضد النساء كتفوّق ذكوري وكفعل «أخلاقي»، ويُمنَح مشروعية دينية واجتماعية وسياسية. فعندما تُمنَع النساء من الحضور في مراكز اتخاذ القرارات العامة، أو يُفصلْنَ عن الرجال في الأماكن العامة والمواصلات والعمل والتعليم، أو تُفرَض عليهن أنماط لباس معينة، لا يُعرَض ذلك بوصفه قمعاً، بل على العكس، يُقدَّم بوصفه حرصاً على كرامتهن، وحمايةً لهن من «الفتنة»، وحفاظاً على «هيبة المجتمع والدولة»، وبذلك يُعاد تكريس هيمنة الذكور على كل مفاصل الحياة: من حق اتخاذ القرار إلى مناهج التعليم إلى الخطاب الديني والثقافي، ما يجعل من الذكورة شرطاً للفاعلية، ومن الأنوثة موقعاً دائماً للمراقبة والنفي.

السلطة الأبوية وهندسة الذكورة

خلف هذه السلطة الذكورية الجديدة، تقف ذكورة موالية مُعنَّفة ومهزومة ومُهمَّشة بدورها، نشأت من رماد سلطات سابقة مارست قَمعاً ساحقاً على الرجال والنساء معاً، وأعادت إنتاج مفاهيم رجولة مشوّهة، تابعة من الأعلى ومُهيمنة على من هم أدنى. رجال عاديون، ليسوا قادة ولا نخباً، وآخرون من النخب الثقافية والسياسية وقادة مجتمع، يقبلون تماماً بكل ما تقوله السلطة الحالية، فيصبح «عدو السلطة عدوي وصديقها صديقي»، ويدافعون عنها بشراسة، إذ باتوا يتماهَون مع السلطة الجديدة التي وجدوا فيها «نصراً» رمزياً، ولو كان محمولاً على القمع والتعذيب والمجازر واستباحة الآخر «المهزوم» المختلف أو المعارض.

هذا الشكل من الذكورة لم ينبثق من فراغ، إنه نتاج عقود من العنف السلطوي السياسي الذي مارسه نظام الأسد، كما مارسته التنظيمات التي قاتلته، حيث لم يُسحَق الحراك السياسي فقط، بل سُحقت معه الإرادة نفسها، في المعتقلات، ومن خلال التعذيب والإخفاء والاغتصاب وإهانة الكرامة الإنسانية في تفاصيل الحياة اليومية الخاضعة لرقابة الأب والأبن، وتماثيلهما، وهيبتهما المتضخمة التي رسّخت «الأب المُراقِب» كأفق وجودي.

وبعد سقوط الأسد، عملت السلطة الحالية على استغلال هذه الشخصية ذات الإرادة المهزومة وغذّتها بسردية «نصر» متفوقة ومتعالية، لم تتلاشَ السلطة الأبوية، بل أُعيد تشكيلها برموز جديدة. لم تعد هناك صور الأسد وتماثيله، لكن حلّ مكانها رجال ملثمون، سلطة دينية، شيوخ، والأخ المجاهد، لم يتغير جوهر السلطة، بل أدواتها وتَمظهُراتها. الأب القديم اختفى، لكن الأب الجديد المنتصر والحاضر، يحمل سلاحاً وشرعية دينية وحق التشريع باسم الله.

هكذا، يخرج مؤيدون جدد، لم يعرفوا إلا هذا النوع من السلطة، ولا يرون في النساء، ولا في الرجال الذين لا يتوافقون مع «معايير» السلطة المنتصرة، شريكات وشركاء، بل يرون فيهم تهديداً. مؤيدون يقبلون فكرة أن الرجال يحكمون، والنساء يُراقبن. جيل من الموالين يظنُّ أن الهيمنة حق طبيعي، لأنه لم يُدرَّب على المساواة، بل على الانضباط والطاعة وكره الآخر، سواء كان هذا الآخر امرأة، أو كردياً، أو علوياً، أو مسيحياً، أو علمانياً، أو ببساطة: مختلفاً.

ولهذا، يُهاجَم صوت المرأة العالي، كما في قضية الناشطة التي واجهت محافظ السويداء، والناشطة التي تكلمت علناً عن قضية اختطاف النساء، لا لأنه صاخب، بل لأنه يُقاطع الصمت المفروض ويكسر تراتبية السلطة. فجأة، يتحوّل الصوت النسائي إلى قضية «أخلاقية»، «عورة» تُستدعى فيها مفاهيم «الحياء» و«الطهرانية» لتبرير الهجوم، ويُدافع الذكور عن سلطتهم ويحاولون «تطهير صورتها» وإنكار ماضيها تحت غطاء حماية «الهيبة» و«الاحترام»، حتى لو كان الثمن هو التستّر على الانتهاك والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف والعنف الرسمي. يُقدَّم الصوت المرتفع للمرأة كتهديد للمنظومة الأبوية، لا لأنه وقح، بل لأنه صادق ومزعج ومكشوف. ويتوحّد المدافعون عنها، رجالاً ونساءً، لا لحمايتها، بل لإسكاتها وتحييدها، وإعادتها إلى مكانها المُفترَض: هامش الكلام.

لكن العنف لا يتوقّف عند حدّه الرمزي أو الخطابي. بل يتصاعد إلى عنف حقيقي، مادي، ومؤسساتي. لا يُكتفى بإسكات النساء، بل تُطلَق دعوات علنية لمعاقبتهنّ، ومحاكمتهنّ، وحتى ملاحقة المؤسسات أو المنظمات التي يُمثلنها. هكذا، يُطالَب مثلاً بإغلاق المنظمة التي خرجت منها ناشطة تتحدث عن الخطف، بدل التحقيق في الجريمة الأخطر «خطف النساء».

تتحرّك السلطة أحياناً لا فقط بالصمت أو التجاهل، بل عبر أدوات أكثر وضوحاً: طلبات تحقيق بتهم إهانة رموز السلطة أو إهانة الدين، مذكرات توقيف، تهديدات غير رسمية، مطالبات بمحاكمات بذريعة «تهديد الأمن العام». واللافت هنا، أن مؤسسات الدولة لا تتحرك لحماية النساء أو التحقيق في الانتهاكات التي يتعرّضنَ لها، بل تستجيب بسرعة لصوت الغاضبين.

بهذا، تتحوّل المؤسسات من أدوات للعدالة إلى أذرع تنفيذيّة للمنظومة الأبوية، لا تلاحق الجناة، بل تعاقب النساء اللواتي تجرأنَ على الكلام. يصبح الصوت النسوي لا فقط «خطراً أخلاقياً»، بل مادة أمنية، يتم التعامل معها كما لو كانت جريمة في حد ذاتها، لا جزءاً من السعي لكشف الجريمة الأصلية. في هذا السياق، لا يعود القانون وسيلة للإنصاف، بل أداة تُصاغ وفق مقاس السلطة الأبوية، حيث يُمنَح الغضب الذكوري شرعية مؤسساتية، ويُعاد تأديب النساء باسم «الأمن» و«الهيبة» و«النظام العام».

الغياب كنظامٍ سياسي

في سوريا، حيث يُعاد إنتاج الدولة، أو ما تبقّى منها، على أسس طائفية وأبوية ومسلّحة، يصبح تمثيل النساء مجرد كولاج (Collage) تجميلي فوق جدار صلب من الاستبعاد، لا يحمل أي تهديد فعلي للبنية، بل يُسهم في استدامتها عبر تلطيف صورتها. ولا يتوقّف التمثيل الرمزي عند حدود الداخل، بل يُوظَّف أيضاً في خطاب موجه للخارج، كأداة لإقناع المجتمع الدولي بشرعية السلطة الجديدة. بهذا، يُصبح الجندر جزءاً من «دبلوماسية المظهر»، حيث تُستثمَر النساء لا كقوة سياسية مستقلة، بل كأدوات تجميل للهيمنة، وتُختزل العدالة الجندرية إلى سطر في وثيقة دستورية، أو صورة في نشرة، أو رقم في تمثيل. بينما على الأرض، لا شيء يتغيّر: لا قانون يحمي، لا مؤسسات عادلة، ولا خطاب يحرّر، ولا صوت يؤخذ على محمل الجد.

ويظهر ذلك بوضوح في الصور التي تُنتجها السلطة نفسها، من رأس الهرم إلى قاعدته؛ تسود وجوه الذكور، أو بالأصح الذكر المسلم السنّي الموالي، بينما نجد النساء إما مغيّبات كلياً، أو حاضرات في الخلف بوصفهن رموزاً تُستثمر لتجميل المشهد.

تبدأ هذه البنية من صورة اجتماع الفصائل التي قرّرت تعيين الجولاني رئيساً، وجوه رجال، عسكر، جميعهم مسلمون سنّة ومقاتلون، يتقاسمون مراكز القوة والسيادة في مشهد واضح لاحتكار القرار السياسي من قبل فئة واحدة، جندرياً وطائفياً.

ثم تتوالى صور الرجال في القصر الجمهوري، وصور تكريمات «لأبطال» الثورة، ثم صور الفريق التحضيري للمؤتمر الوطني وصور المؤتمر نفسه. وصور الأجهزة الأمنية، ومجلس الأمن القومي، والمحافظين، وكل الدوائر السيادية؛ لا تظهر أي امرأة. تغيب النساء تماماً عن مراكز القرار، التشريع، الإدارة، الأمن، والتخطيط. وكأنهن غير موجودات.

أما صورة الحكومة والوزراء، فتضم 22 رجلاً وامرأة واحدة، بنسبة تمثيل تقل عن 5 بالمئة، وتُقدَّم بوصفها «إنجازاً»؛ تَستثمر السلطة في صورة امرأة واحدة لإسكات ملايين النساء المغيّبات. وهنا، لا يعود السؤال فقط: كم امرأة تمثّلت؟ بل: كيف تمثّلت؟ وفي أي موقع؟ وبأي قدرة على نقد البنية التي تمثّلها؟

لكن السؤال الأكثر إلحاحاً وسط هذا الفيضان من الصور الرسمية المُحكَمة هو: ما الصورة الغائبة؟

أين صورة النساء وهن يصغنَ القرار؟ أين الاجتماع الذي لا تُدعى إليه النساء لمجرد تأدية دور رمزي، بل ليكنّ صوتاً، وفاعلية، وشرعية؟ أين صورة القائدة، والوزيرة، والقاضية، والمفاوضة؟ أين صورة الدولة التي لا تُبنى على احتكار الذكورة وتعزيزها، بل على إعادة توزيع المعنى والموقع والقرار؟ إن الصورة الغائبة ليست مجرد لحظة بصرية مفقودة، بل هي أفق سياسي ممنوع. ولهذا، فإن استعادتها لا تكون بإضافة امرأة هنا أو هناك، بل بتفكيك البنية التي تُنتج هذا الغياب، وتُشرعِنَ حضوره.

أن تكون النساء في الصورة لا يعني أن نَراهُنّ، بل أن نُعيد لهنَّ القدرة على النظر، والقول، والتشكيل، والفعل.

ضد الغياب

في النظام الذي تبنيه سلطة الجولاني، لا يُعاد فقط ترتيب السلطة السياسية واحتكارها، بل يُعاد تصنيع الإنسان نفسه، على قاعدة ذكورية صارمة، متدينة، عنيفة، تُقصي النساء، وتُكافئ الولاء، وتُشيطن الاختلاف. هذا ليس تحوّلاً عابراً في شكل الحكم، بل تأسيس لنظام متكامل يُبنى على هيكلية أبوية تنفي النساء كذات، وكجسد، وكرمز، وكقوة منتجة للمعنى.

ما يُقدَّم اليوم ليس مشروع دولة، بل بنية سلطوية مموّهة، تُمارس عنفها بأدوات متنوعة: مناهج، قوانين، رقابة دينية، رجال أمن ملثمون، ومؤسسات تُدار بروح التنظيم المغلق. النساء لا يُقصينَ فقط، بل يُحوَّلنَ إلى تهديد رمزي دائم، إلى كائنات يجب مراقبتها، تقييدها، وضبط حدود وجودها.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في رجال السلطة الذين يمارسون هذا العنف، بل في البنية الاجتماعية التي تمنحه الشرعية، وتُعيد إنتاجه بوصفه هوية وطنية، أو دينية، أو ثقافية. في قلب هذه البنية، تستقر المركزية الذكورية كحق طبيعي، يُعاد تعميمه يومياً عبر مؤسسات الدولة والمجتمع والخطاب العام.

في لحظات التحوّل الكبرى، لا تُقاس السلطة فقط بمن يملك القرار، بل بمن يُسمَح له بأن يكون مرئياً، مسموعاً وحاضراً ومُعترَفاً به. وحين تُبنى الدولة من جديد دون النساء، لا يُقصى نصف المجتمع فحسب، بل يُعاد إنتاج الغياب نفسه كنظام سياسي.

ربما لا يكون السؤال الآن عن عدد النساء في الوزارة أو في الصورة، بل عن شكل الزمن الذي يُراد أن نعيشه: هل هو زمن يتّسع لأصوات متعددة، ولتصوّرات مختلفة عن العدالة، والمساواة، والعيش المشترك، والكرامة الإنسانية، والمستقبل؟ أم هو مجرد إعادة نسخ لصورة قديمة، أُفرِغت من معناها، وأُغلق فيها الباب من جديد على النساء؟

موقع الجمهورية