كيف سيحكم أحمد الشرع سورية؟/ رانيا مصطفى

22 ابريل 2025

هناك اتّفاق بين السوريّين على قبول قوات ردع العدوان سلطةً حاكمةً، وأحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، رغم أن التَّنصيب كان في “مؤتمر النصر” من دون استفتاء شعبي، بل بتوافق فصائل عسكرية، ومن دون مشاركة مدنية أو سياسية. وحتى القوى العسكرية التي لم تحضر قبِلتْ لاحقاً، وهي الفصائل العاملة في السويداء ودرعا، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد توقيع اتفاقٍ بين الشرع ومظلوم عبدي فحواه رغبة الطرفَين في اندماج “قسد” ضمن الدولة السورية الوليدة، أمّا باقي الأطراف المدنية والسياسية، والمجتمعات المحلّية، بما فيها التي كانت تؤيّد نظام الأسد، فهي تتعاطى بواقعية مع الوضع الجديد بسبب الإنهاك من سنوات الصراع، باستثناء مشروع تمرّد ضبّاطٍ من فلول جيش النظام البائد في الساحل السوري (بتحريضٍ من أطراف خارجية) لم يلقَ مشاركةً واسعةً من السوريين العلويين في الساحل.

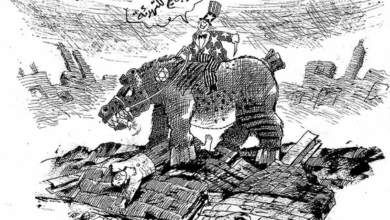

وعدا عن وجود رغبة لدى عموم السوريين بتجاوز دائرة العنف وآثار الصراع، هناك أسبابٌ أخرى تدفع السوريين لقبول حكم الشرع في المرحلة الانتقالية، وهي أنّه يحظى بقبول دولي وإقليمي باعتباره أقوى الضعفاء المسيطرين على الأرض، والمرشّح لتحقيق بعض الاستقرار. ورغم الشروط الصعبة التي وضعتها واشنطن على حكّام سورية الجدد، ومنها قمع المتطرّفين، وطرد الفصائل الفلسطينية، وإبعاد المقاتلين الأجانب من الأدوار الأساسية، وكشف الأسلحة الكيمياوية وتدميرها، فضلاً عن أمن الأقلّيات الدينية والعرقية وحريتها، إلّا أنّ التوجّه العام يميل إلى إعطائهم الفرصة. قد يزور الوفد الوزاري الاقتصادي السوري واشنطن هذا الأسبوع، وهناك مساعٍ سعودية تدعم تجديدَ رخصة رفع العقوبات الأميركية على سورية، ومنحتَين من البنك الدولي قيمة كلٍّ منهما 150 مليون دولار، كما أن توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي جرى بضغوط أميركية. تستند هذه الخطوات إلى رغبة إدراة ترامب بتخفيض مستوى الصراع في سورية، وسحب قوّاتها تدريجياً، مع منح أنقرة الملّف السوري، وضبط التوتّر التركي الإسرائيلي فيه، وتدعم دول الخليج العربي الاستقرار في سورية، وترغب في الحصول على الاستثمارات، كذلك هو الاتحاد الأوروبي، متحمّس لإعادة جزء من اللاجئين والبحث عن فرص للاستثمار.

هذا التوافق الداخلي والإقليمي والدولي على إدارة سلطة الشرع للمرحلة الانتقالية (ما تزال في أوّلها) لا يعني نجاحَها؛ فهناك عوامل ضعفٍ كثيرة تفيد بأن هذه السلطة ما زالت رخوةً، وأوّلها؛ الصراعات الأيديولوجية داخل قيادات هيئة تحرير الشام، والأخيرة ما زالت تحكم إدلب، ولم تحلّ نفسها كما أُعلن في “مؤتمر النصر”، كما تضمّ فصائل من المقاتلين الأجانب، ويبدو أنّ الشرع يثق بهؤلاء، وقد رفَّع رتب بعضهم في الجيش الجديد، وقلَّدهم مناصبَ قياديةً، وهو يحاول رَتقَ هذا الخرق الكبير في الشروط الأميركية عبر تطعيم الجيش ببعض الضبّاط المنشقّين، كما اتّضح وجود تبايناتٍ أيديولوجية بين الجماعات المنضوية ضمن الهيئة في المجازر الطائفية بحقّ المدنيِّين في الساحل، إضافة إلى تواتر خطابات كراهية ضدّ العلويين في بعض المساجد لدعاةٍ منضوين في الهيئة. وثاني عوامل الضعف مشكلة الفصائل التي بايعت الشرع، وبعضُها يعمل ضمن الأجندة التركية لقتال “قسد”، وحلّها مرتبطٌ بقرار تركي، ويتعلّق بإمكانية دمج “قسد” ضمن الجيش السوري، وطرد المقاتلين الأجانب من صفوفها.

الخروج من الحالة الفصائلية باتجاه جيش احترافي وطني لا طائفي، إذا ما ترافق مع مشروع سياسي وطني تشاركي يمثّل السوريين كلّهم، سيوفّر فرصةً أكبر لحلّ واندماج قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل السويداء ودرعا، ضمن الجيش الجديد، ولا تملك الإدارة الجديدة قوّةً عسكريةً منضبطةً قادرةً على السيطرة على الأراضي السورية كلّها، وهذا ما دفعها إلى قبول قوى الأمر الواقع المسيطرة في كلٍّ من شرق الفرات والجنوب السوري، بتوافقات مرحلية تتحكّم بها القوى الإقليمية، مع استمرار التهديد الإسرائيلي، وتوغل جيش الاحتلال في الأراضي السورية، وتصاعد فرص العبث الطائفي الإيرانيّ، وهناك جناحٌ في “قسد” وفي مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يدعم إداراتٍ ذاتيةً على أسس طائفية.

وثالث عوامل ضعف سلطة الشرع اعتقاده أنّه يمتلك مشروعاً سياسياً واقتصادياً يمكّنه من حكم سورية وحده، عبر استنساخ نموذج إدلب. فسياسياً، حصر الإعلانُ الدستوري السلطاتِ الثلاث في يده، ما يتناقض مع مبدأ فصلها، واستجلب من حكمه في إدلب تجربة “إدارة الشؤون السياسية”، بشخصيّاتها نفسها، إذ ظلَّت موكلةً إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما كانت في إدلب، بعد أن صار اسمُها “الأمانة العامّة للشؤون السياسية”، بفروعها في المراكز الإدارية التي يسيطر عليها، وإعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية، ولجانهما المنحلّة، للسيطرة على مفاصل الحياة السياسية؛ الحزبية والنقابية.

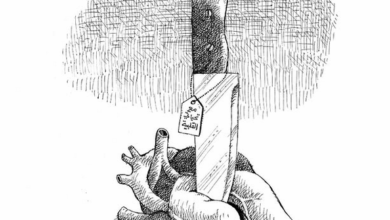

واقتصادياً، لا استقرارَ من دون خططٍ تنموية في ظلّ ارتفاع مستوى الفقر ليصل 90%، وإنّ تعميم نموذج إدلب الاقتصادي على سورية يعني “دولةً نحيلةً”، يقتصر دورُها على الجباية والأمن، وأن تتولّى المنظّمات الدولية تمويل الخدمات الأساسية كالصحّة والتعليم، وهذا لم يعد ممكناً كما كان في إدلب، خاصّة مع التراجع المستمرّ في حجم الدعم الإنساني للسوريين. تجلّى هذا التوجّه في تصريحات حكومة تصريف الأعمال، وبلسانَي الشرع والشيباني، حول نيّتهم تحرير الأسواق، وعرض الموانئ للبيع، وخصخصة القطاع العام، من دون دراسات كافية لجدوى الخصخصة، وبالتالي اتّباع سياسات نيوليبرالية مجحفة بحقّ السوريين، ستقود إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية. ورغم مرور ثلاثة أسابيع على تعيين الحكومة الانتقالية، ظلَّت سياسة حبس السيولة هي المتّبعة في المصرف المركزي، والتي تنعكس تعطيلاً للإنتاج، ولا يبدو أن الفريق الاقتصادي الجديد يمتلك رؤيةً اقتصاديةً للخروج من الأزمة الحالية، تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات السكّان الإسعافية، وتسهيل إقلاع عجلة الإنتاج والتصدير، الأمر الذي (لو تمّ) سيشجّع عودة رؤوس الأموال والخبرات السورية، أي مشاركة السوريين في القرار والرهان على القدرات السورية، بدلاً من السعي إلى الحصول على القروض وملء الخزائن من دون خطط تنموية، وفرض شروط التقشّف التي لا يحتملها السوريّون، مع تقديم تنازلات من دمشق، وبعضها سياديّ.

العربي الجديد