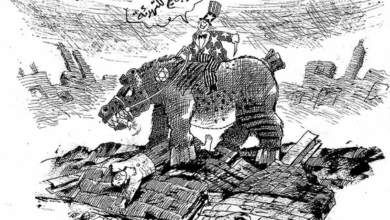

ما الذي يحدث في وزارة الداخلية السورية؟/ حسام جزماتي

بين خطة العمل المُعلنة وتفاصيل الواقع

22-04-2025

منذ أن وصل أبو محمد الجولاني إلى دمشق فاتحاً، ودفع إلى الواجهة بهويته الحقيقية وباسمه أحمد الشرع؛ أفرج أيضاً عن ذراعيه؛ أسعد الشيباني الذي عُيٍّن وزيراً للخارجية، وأنس خطّاب الذي خلع اسمه الأمني (أبو أحمد حدود) وتولّى رئاسة «جهاز الاستخبارات العامة»، ثم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية التي يُفترَض أن تعيش لسنوات، بعد وزيرَي تصريف أعمال أداراها بحُكْم الوكيل منذ سقوط نظام بشار الأسد حتى جلس على سُدَّتها الأصيل.

خطّاب، المولود في عام 1987 في مدينة جيرود بريف دمشق، مجرَّب لدى قائده. كان الشابان جنديين في «دولة العراق الإسلامية». وعندما أوفد الجولاني لتأسيس «جبهة النصرة» في سورية التحق به حدود بسرعة. وحين أعلن الأمير انفصاله عن تنظيمه الأم تبعه مُواطنه ومُواليه وأسهمَ في تأمين حمايته والبيوت المتغيرة لإقامته. مما فتح في وجهه باب الترقي في الجهاز الأمني للجماعة، وصولاً إلى رئاسته في سنوات مفصلية وتأسيسية طويلة، بين عامي 2016 و2024.

بالتدريج كانت الثقة بين الرجلين تتوطد، وكانت مهام حدود تزداد دون أن يتخلى الأمن عن مركزه الأول في هذه المهام. وبالنسبة لطموح الجولاني، لم يكن هناك أنسبُ من شخص دؤوب ولا يشكل خطراً، يُفضِّلُ العملَ لوقت طويل في الظل تاركاً للمرتبة الأولى بريقَ الأضواء والتصريحات.

وعلى الرغم من ذلك أقدم خطاب، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تكليفه بالحقيبة كما قال، على نشر مجموعة تغريدات عبر حسابه المستجد على موقع X قبل أيام، يُبيّن فيها خطة عمل وزارته. وكما هي حال السلطة الجديدة في إطلالاتها العلنية ولقاءاتها، حملت الخطة وعوداً عريضة لا أحد يعرف إن كانت ستُنجَز أم لا، تشي بقفزة في هيكلية الوزارة وسياساتها العامة وتقنياتها وبرامجها، وتطوير عصري شامل لمجالات المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات والهجرة والجوازات وتحسين السجون والمرور.

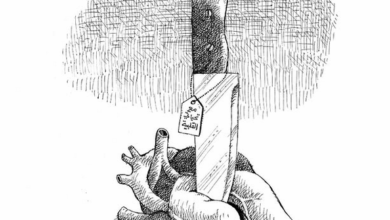

لكن ما يستحق الوقوف عنده أكثر هو البند الأول لها، الأقرب إلى التنفيذ زمنياً كما يبدو، والأعمق في الهيكل. وهو إعلان خطّاب عن أن الوزارة ستتمثل «في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولاً عن الشرطة والأمن معاً».

ولفهم الانقلاب الغامض الذي سينشأ عن ذلك، يجدر أن نستعرض مسارَي الأمن والشرطة منذ أن قدما من إدلب مع التحرير، في 8 كانون الأول من السنة الماضية.

جهاز الأمن العام

لم ينضمَّ هذا الجهاز إلى وزارة الداخلية إلا متأخراً، كما لم يكن جزءاً هيكلياً من «هيئة تحرير الشام»، بل بنية مستقلة ترتبط مباشرة بالجولاني وفق الطريقة المُسمّاة «سلطانية». وهذا ليس مَجازاً بل مصطلحٌ كان موجوداً في الحلقة العليا لحكم إدلب. ويعني الأجهزة المتصلة دون وساطة بيروقراطية مع السلطان، مما يمكّنها من تجاوز التعقيدات الرسمية التي قد تتمثل في «حكومة الإنقاذ» التي كانت تدير المنطقة منذ سنوات. بل على العكس، استطاع الجهاز الأمني، عبر آلية «مسؤولي المتابعة» المتوزعين على الوزارات والهيئات، أن يهيمن على الحكومة فضلاً عن سطوته على الحياة العامة.

لكن التظاهرات التي تصاعدت في إدلب خلال العام الفائت، واستهدفت هذا الجهاز بعد انتشار أخبار ما يمارسه من تعذيب في سجونه؛ دفعته إلى التلطي تحت عباءة وزارة الداخلية. فتحول إلى «إدارة» تابعة لها نظرياً دون أن ينقصَ شيءٌ من استقلاله الفعلي، بانتظار هدوء العاصفة وسكون موجة الاحتجاجات.

غير أن ذلك تغير، كما كل شيء في سورية، مع النتيجة المفاجئة لمعركة «ردع العدوان» بسيطرة «الهيئة» على الحكم في دمشق، واضطرارها إلى الحقن المكثف لأجهزتها بالهرمونات لتتضخم وتكفي لإدارة المدن والبلدات والأرياف التي حُصِدَت كغنيمة غير متوقعة ولا يمكن التفريط بها بعد ذلك.

وقد وقعت على جهاز الأمن العام مسؤولية مضاعفة عن سواه. فمن جهة كان عليه أن يحفظ الأمن في بلاد مهددة بالفوضى، ومن جهة كان يجب أن يبدو على قدّ السمعة الطيبة التي حَصَّلها بسرعة صاروخية لدى سوريين لم يكونوا يعرفونه. وفي سبيل ذلك أمضى حدود وفريقه؛ أبو النور الديري وأبو خالد مازوت وأبو بلال قدس وأبو محجن الحسكاوي وأبو عبد الله حوران وأبو الزبير سرايا وسواهم، وقتاً طويلاً وهم يؤسسون الفروع في المحافظات، ويختارون لرئاستها الموثوقين من كوادر الجهاز ومن أبنائها غالباً. وبالنسبة للأعداد، التي كانت لا تتجاوز الألف بكثير وفق التقديرات، جرت زيادتها باستنفار الأصدقاء وأبناء العمومة والمحيط بشكل سريع أولي، ثم بفتح باب التطوع في دورات مكثفة لا تتجاوز الشهر، لرفع أرقام العناصر وتغذية الأرتال المنطلقة في الأرجاء هنا وهناك. وقد شهدت هذه الانتسابات إقبالاً شديداً، في الأوساط العربية السنّية، لما حملته من وعود المكانة والنفوذ، فضلاً عن أنها فرصة عمل معقولة للشبان إذ تنقدهم راتباً شهرياً متوسطاً بالمعايير السورية (120 دولاراً أميركياً). أما رؤساء الفروع فقد مُنحوا، بالإضافة إلى موقعهم الذي يعلو سلطة المحافظ غالباً، رتبة «المقدم» دون خدمة عسكرية سابقة معروفة.

الشرطة

سارت أمور هذا السلك على نحو أهدأ من سابقه إذ لم تقع على عاتقه مهمة تثبيت الحكم ومحاربة الفلول. وقد تقبَّلَ السكان أمر خلوّ المخافر أو ضعفها في بداية التحرير، فقد تبخر الجيش والشرطة معاً عند انهيار نظام الأسد الذي تقول تقديرات مطّلعين إن ملاك وزارة داخليته كان يتألف يومئذ من قرابة ثلاثة آلاف ضابط وحوالي أربعين ألفاً من صف الضباط والعناصر والموظفين المدنيين. ولا يمكن بالتأكيد لطواقم الداخلية القادمة من إدلب تغطية هذا الفراغ إلا بالاستعانة بأعداد كبرى من العاملين السابقين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. وهي العملية التي تجري الآن بعدما استكملت الفروع بُنيانها بشكل جزئي بالطبع، وصار على رأس كل منها ضابط منشق في معظم الحالات، برتبته الحقيقية أو المُرفَّعة. كما جرى تفعيل إدارات الأمن الجنائي والمباحث الجنائية ومكافحة المخدرات. وأيضاً فتحت الدورات أبوابها في المحافظات وخَرَّجت دفعات متلاحقة من آلاف الأفراد، أي العناصر العاديين.

وبعد؟

لا يتضح بالضبط ما قصده خطاب من توحيد قيادة الجهتين، فلكلٍّ منهما جذوره وعقليته ومهمته وطبيعة مُنتسبيه. بالنظر إلى هذا، وإلى الحقيقة النسبية بأن الأمن العام كان ذراع «الهيئة» المُفضَّل؛ فالمُرجَّح أن يتمدد على حساب الشرطة، بما يعنيه ذلك من ارتفاع الجرعة الأمنية، ولا سيما مع الغياب التام مؤخراً لأخبار جهاز الاستخبارات العامة الذي تولاه خطاب من العدم في البداية. فهو جهاز لم يسبق أن وُجِد، وكانت عملية استيلاده من نخبة الأمن العام مُعطّلة أو بطيئة أو شديدة السرّية، خاصة مع حذر الإعلام الرسمي وقصوره. فمن صور جلسات التهاني بعيد الفطر فقط عرفنا أن عبد القادر طحان (أبو بلال قدس) ترأَّسَ جهاز الأمن العام! ومن آذان الحيطان علمنا أنه تركه إثر خلافات غير متوقعة مع خطّاب حول أمور قيدَ الكتمان!

موقع الجمهورية