2025.04.23

لقد شكَّلت الثورة السورية لحظةً فارقةً في التاريخ الحديث، ليس كونها حركةً ضد الاستبداد فحسب، بل لأنّها كشفت عن أزمات بنيوية في النسيج الاجتماعي والسياسي. فخلال عقود من الحكم الشمولي، تم تفكيك مؤسسات الدولة لصالح شبكات المحسوبية والطائفية، مما أدى إلى تآكل مفهوم المواطنة، وانزياح الهويّة الوطنيّة لصالح انتماءات ضيّقة.

واليوم، وبعد الإطاحة بالنظام البائد، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن تحويل النّصر العسكريّ إلى مشروع وطنيّ شامل؟

فبعد انتصار الثورة السياسية والعسكرية، وانهيار النظام الاستبدادي المُتجذِّر في سوريا، تقف سوريا على أعتاب مرحلة مصيرية تتطلب منها تحويل الزخم الثوري إلى مشروعٍ تأسيسي يعيد بناء الدولة وفق عقدٍ اجتماعيٍ جديد، هذا المشروع يجمع بين شرعيتين أو سمتين هما:

الثورية: أي تمثيل الإرادة الشعبية المنتفضة ضد كل مخلفات النظام البائد.

والثقافية: أي موافقة القيم الثقافية الإسلامية والإنسانية المشكلة للمجتمع السوري مراعية التنوع العرقي والإثني لهذا المجتمع.

إن الانتقال إلى مرحلة البناء ليس مجرد تسويةٍ سياسية سطحية فحسب؛ بل هو ثورةٌ ثانية تُعيد هندسة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين عناصر المجتمع ذاته أيضاً؛ لذا تبرز لدينا آليات متعددة يمكن أن تشكل حجر الأساس في هذه العملية الثورية.

العقد الاجتماعي الجديد..”بين المرجعية الدينية والشرعية الدولية”

إن محاولة الفصل بين السياق الديني والدولي في أثناء عملية إعادة بناء المجتمع السوري غير منطقية البتّة؛ بل على العكس يجب الاستفادة من هذا التلازم بينهما. فمن ناحية، تُشكّل الشريعة الإسلامية – كمصدرٍ تشريعيٍ وثقافيٍ – إطارًا مرجعيًا لأكبر شرائح المجتمع السوري، مما يمكننا من الاستناد إليها خاصةً في ظل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُؤسس لمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، ويظهر هذا المعنى جلياً في كثير من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” (النحل:90)، وغيرها من النصوص التي تؤسس لمفاهيم العدل والإحسان والتماسك المجتمعي التي نحتاج إليها في إعادة بناء المجتمع السوري الجديد، مما يجعل قضية الاستناد إلى هذه المرجعية الدينية ضرورة ملحة.

وبكل تأكيد هذا سيؤدي بالضرورة إلى توافق العقد الاجتماعي الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات والقوانين الدولية التي نجد انسجام معظمها مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ لذا فالدستور الجديد يجب أن يجسّد توازنًا دقيقًا بين الهوية الإسلامية الجامعة وضمان الحقوق الفردية والجماعية للمكونات، وفقًا للمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصية الثقافية، في ظل التنوع الديني والعرقي الذي تتمتع به سوريا.

خمس ركائز لإعادة البناء..”نحو نموذج سوري مستدام”

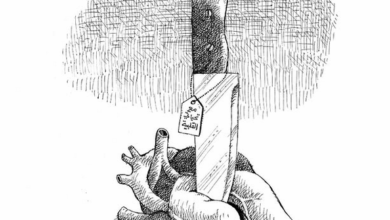

أولاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:

“هذا المسار لا يهدف إلى الانتقام بقدر ما يسعى إلى إعادة الثقة المفقودة بين أفراد المجتمع”

تأتي هذه الركيزة على رأس سلم الأولويات؛ فلا بد من إنشاء آلياتٍ قانونيةٍ مستقلةٍ لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وتعويض الضحايا، ولكن هذا أيضاً يجب أن يترافق مع حوار وطني شامل ومستمر يضم كل الأطياف، بما في ذلك ممثلون عن المناطق غير الموالية للدولة الجديدة وذلك بغية تفكيك خطاب الكراهية وإعادة بناء الثقة بين جميع المكونات.

فمما لا شك فيه أن محاسبة رموز الفساد ومرتكبي جرائم الحرب مع تعويض الضحايا، وتبني آليات لتحقيق ذلك يلعب دوراً هاماً ومحورياً في رأب الصدع الحاصل في البناء الاجتماعي، مع تبيين أن هذا المسار لا يهدف إلى الانتقام بقدر ما يسعى إلى إعادة الثقة المفقودة بين أفراد المجتمع، وتعزيز دور الدولة الجديدة على أنها الضامن المجتمعي والقادر على المحاسبة وحفظ الحقوق وكذلك منح الأمن والعدل.

كما أن النماذج التاريخية للحالات المشابهة تظهر لنا أهمية هذه الخطوة كنقطة انطلاق لمشروع بناء الدولة الجديدة بعد الحروب المدمرة والأزمات، كما حصل في ألمانيا وراوندا.

ثانياً: الدولة وسيادة القانون:

“من خلال دولة القانون والمواطنة نعيد بناء ملكية المواطن لوطنه

وننمي لديه الشعور بالمسؤولية عن هذه الدولة”

ويمكن تحقيق ذلك من خلال دستورٍ يُرسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، ويضمن استقلال القضاء، ويُحارب الفساد من خلال هيئات رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، مدعومة بتقنيات وآليات لتعزيز الشفافية.

لأن بناء دولة القانون يعدُّ من أهم الأمور التي يُعوَّلُ عليها في رفع أعمدة الدولة الجديدة عالياً وبقوة، مما يؤهلها لكسب ثقة مواطنيها جميعاً، ويعمل على ردم الهوّة بين عناصر المجتمع من خلال دستور عصري يُوازن بين الهوية الإسلامية التي تمثل الشريحة الأوسع من المواطنين مع ضمان حقوق الأقليات وحفظ خصوصياتهم الدينية والثقافية بما لا يتعارض مع النظام العام للدولة أو مصالحها العليا.

فمن خلال دولة القانون والمواطنة نعيد بناء ملكية المواطن لوطنه، وننمي لديه الشعور بالمسؤولية عن هذه الدولة مما يعزز دوره في بنائها والحفاظ عليها وكأنها ملكه؛ لأنها تحافظ بقانونها على كينونته التي لا تنفصل عنه؛ فيصبح الوطن بيته الكبير الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة لتنميته والحفاظ عليه.

ثالثاً: الاقتصاد التشاركي والعدالة الاجتماعية:

“لأنه يعزز قضية التكافل الاجتماعي ويحارب البطالة ويعمل على تقليص الفروق بين شرائح المجتمع”

بما أن الاقتصاد هو العصب في قيام الدولة فلا بد من بنائه بشكل دقيق ومحكم؛ يضاف إلى ذلك تبني سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة، مثل فرض الضرائب التصاعدية التي تراعي دخل الأفراد، ودعم المشاريع التعاونية والتشجيع عليها والتي تعكس روح التكافل الاجتماعي في المجتمع وتعيد له تماسكه المنشود.

فبعد سنوات طوال من احتكار النظام البائد للثروة ومصادرها، نجد أنفسنا بحاجة للعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشفاف، وبناء اقتصاد إنتاجي قائم على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ يمول عبر تأسيس صندوق سيادي مشترك تضخ فيه الأموال من قبل المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات ويضاف إليها أيضاً الأموال المُستردة من المجرمين والفاسدين، مما ينشط العجلة الاقتصادية ويعزز قضية التكافل الاجتماعي ويحارب البطالة ويعمل على تقليص الفروق بين شرائح المجتمع.

رابعاً: التعليم والإعلام كأدوات للتغيير:

“لأن التعليم المتقن هو الجسر الذي يمكننا من تجاوز الهوة التي خلفها النظام البائد ويصلنا بالمستقبل المنشود”

يمثل التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، حيث يسهم في تشكيل وعي الأفراد وتوجيه سلوكهم وفقًا لقيم معينة. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى التعليم كأداة تغيير على مستويين رئيسيين:

أ- تعزيز قيم المواطنة المسؤولة:

ويتطلب ذلك إعداد مناهج دراسية تعزز قيم المشاركة المجتمعية، والانتماء الحقيقي للوطن، إضافة إلى العدالة، والمساواة، وحقوق الإنسان، وتعمل على تشجيع التعليم والنقد البناء والتفكير التحليلي، مما يساعد على مواجهة الأفكار المتطرفة أو الإقصائية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة التي تركز على الحوار والانفتاح والتسامح.

ب- ربط التعليم بسوق العمل والتحديات المجتمعية:

وذلك بالعمل على تطوير المناهج لتكون أكثر ارتباطًا بواقع المجتمع واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على التعليم المهني والتقني جنبًا إلى جنب مع التعليم الأكاديمي لضمان فرص اقتصادية عادلة ونهضة سريعة.

هذا التعليم المتقن يجب أن يترافق مع إعلام حر وفاعل مواكب لكل التحولات السابقة بمختلف أشكالها، وتنسيق دوره كأداة رئيسية في تشكيل الرأي العام الجامع والموحد لشرائح المجتمع كلها؛ لذا يجب أن يتسم بسمتين هما:

أ- إعلام حر ومهني:

الإعلام المهني يهدف إلى نقل الحقيقة، والتحليل المتوازن، وتقديم مساحة للنقاش العام؛ لذا يجب أن يكون هناك استقلالية للإعلام عن أي أجندات ضيقة أو مصالح سياسية آنية قد تضر بالمصلحة العامة، والسعي لتطوير قوانين ومواثيق أخلاقية للإعلاميين ولمستخدمي وسائل التواصل تحدُّ من انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي تستهدف وحدة المجتمع.

ب- مواجهة الخطاب الفئوي والمتطرف:

إن وسائل الإعلام يمكنها أن تؤدي دورًا كبيرًا في الحد من الانقسامات الاجتماعية عبر تعزيز لغة الحوار والتفاهم، والتركيز على تعزيز خطاب الاعتدال وإعطاء مساحة أكبر للأصوات الداعية إلى التعايش السلمي.

كما أن دور وسائل التواصل الاجتماعي كرديف لأجهزة الإعلام الرسمي في وقتنا الحالي يدفعنا لضمها كآلية مهمة في استراتيجيات الحوار الوطني وخاصة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ لم يعد من الممكن تجاهل دورها في التأثير على الأفراد والمجتمعات لذا يجب:

أ- إطلاق مبادرات رقمية للحوار المجتمعي

إذ يمكن للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية استثمار المنصات الرقمية لنشر النقاشات البناءة حول القضايا الوطنية، كما يجب أن توفر هذه المنصات مساحة للحوار المفتوح بعيدًا عن الرقابة المفرطة التي تضر بالصِّدقيَّة.

ب- مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز الوعي الرقمي

وذلك بتشجيع الأفراد على التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، وإنشاء برامج تدريبية لتعليم الشباب كيفية التعامل مع المعلومات بشكل نقدي وذكي.

نتيجة لكل ما سبق فإن التكامل بين التعليم والإعلام أمر مهم جداً لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام، فلا بد من تنسيق الجهود بين قطاعي التعليم والإعلام، بحيث يعملان معًا على بناء مجتمع أكثر وعيًا وانفتاحًا ومسؤولية، مع استثمار أدوات العصر الرقمية لتعزيز هذه الجهود.

خامساً: السياسة الخارجية المتوازنة

“ألمٌ وأمل: دروس من التجارب الدولية”

تبقى السياسة الخارجية للدولة الجديدة المهمة الأهم من جهة كسب الاعتراف الدولي وتأمين انخراط الكيان الجديد في عجلة المنظومة الدولية، كل ذلك يستدعي أن تقوم سوريا بتبني سياسة خارجية قوامها عدم الانحياز، والتعاون مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان دعمها في عملية إعادة الإعمار، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم تكرار السيناريوهات والأخطاء التي قد تجر ويلات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

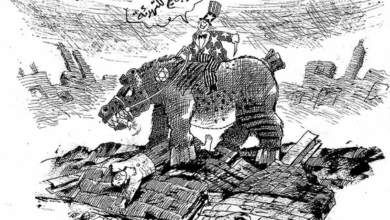

إذ إن سوريا تواجه تحدياتٍ جسيمةً، فالإرث الثقيل للصراع الدامي الذي خلف أكثر من مليوني شهيد وقتيل ومفقود وخمسة عشر مليون مهاجر، وما يرافقه من تداعيات سلبية نفسية واقتصادية واجتماعية. كما أن التنافس الجيوسياسي الحاصل بسبب موقعها الاستراتيجي وتنازع مصالح القوى الدولية والإقليمية في هذه المنطقة يستوجب الحذر في الخطوات التي ستقدم عليها كيلا تسبب تعكراً في مزاج القوى المتنافسة في المنطقة؛ مما يوقعها في أزمات جديدة خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار وبناء التحالفات الجديدة. ويعد الأهم من ذلك كله الانقسامات الداخلية إذ تعد قضية استمرار الولاءات الفرعية (الطائفية والعشائرية)، وارتباطها بولاءات خارجية وتقديمها على الولاء الوطني العام من أصعب الأزمات التي تحتاج إلى جهود حثيثة لكسرها؛ لأنها في غالبها مرتبطة بالموروث الثقافي والاجتماعي والنفعي مما يجعل مهمة القضاء عليها أمراً شاقاً.

إلا أننا مع كل التحديات السابقة وجدنا في صفحات التاريخ دروساً مملوءة بالأمل والتفاؤل؛ فتجارب الدول الأخرى ما بعد الحرب تثبت أن إرادة الإصلاح قادرة على تحويل المآسي والتحديات إلى دوافع إيجابية قوية. وسوريا اليوم بموقعها الاستراتيجي وثرواتها البشرية، قادرة على أن تصبح نموذجًا جديداً في التاريخ ومثالاً للنهوض من الركام، شريطة أن تتبنى رؤيةً واضحةً تجمع بين الأصالة والحداثة.

“نحو سوريا جديدة”

ختاماً، (نحو ثورة اجتماعية) ليست شعارًا نترنم به فحسب، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى إرادة سياسية وشعبية، وخطة استراتيجية تعالج جذور المشكلات والأمراض لا النتائج والأعراض. وإنَّ نجاح هذه الثورة الاجتماعية مرهون بقدرة النُّخب السورية على تجاوز الانقسامات، وبناء تحالفات واسعة تعكس تطلعات الشعب، مع الاستفادة من الخبرات الدولية من دون فقدان الخصوصية.

وإن هذا التحول المنشود لا يتحقق إلا بقيادةٍ نخبويةٍ واعيةٍ ترفض إغراءات الانتقام والثأر، وتتبنى رؤيةً تشاركيةً تدمج المجتمع المدني والدولي في عملية إعادة البناء، مستفيدةً من دروس التاريخ: فـألمانيا ما بعد الهزيمة لم تنهض إلا بالاعتراف بجرائمها من خلال محاكم نورنبرغ، ورواندا حوَّلت المأساة إلى نموذجٍ للتعايش؛ لذا فإن الثورة الاجتماعية المطلوبة ليست خيارًا، بل هي الضامن الوحيد لبناء الدولة القوية وعدم عودة الاستبداد بأقنعة جديدة، هي ثورة اجتماعية تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتستند إلى رؤيةٍ واضحةٍ تعالج الإرث المزدوج للاستبداد والحرب.

لعلنا بهذه الرؤية نتمكن من تحويل بلدنا الحبيب سوريا من دولةٍ مُنهكةٍ بالصراعات إلى دولة قوية عادلة مزدهرة، تُقدم للعالم نموذجًا جديداً يُثبت أن القيم الإسلامية والأسس الدولية ليستا متناقضتين، بل هما وجهان لعملة واحدة تمثلان: العدالة والحرية.

تلفزيون سوريا