واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 23 نيسان 2025

لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع

———————————

6 أسباب وراء نفور العشائر العربية في سوريا من “قسد”/ اسماعيل درويش

أبرزها تجنيد الشباب والأطفال وتغيير المناهج الدراسية والاختلاف حول عوائد النفط والإقصاء والتحالف مع نظام الأسد

الأربعاء 23 أبريل 2025

هناك أسباب عدة جعلت من العشائر العربية تنظر إلى “قسد” على أنها عدو، أو في الأقل تنظيم غير مرغوب فيه، وهذه الأسباب تتمثل في فرض التجنيد وتجنيد الفتيات والقصّر، وتغيير المناهج الدراسية بما يخالف خصوصية القبائل والاستئثار بعوائد النفط، إضافة إلى إقصاء “قسد” للعنصر العربي في إدارة المناطق العربية، فضلاً عن التحالف المريب مع النظام السابق، وآخرها الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية.

في السادس من يوليو (تموز) عام 2024، كانت قوات النظام السوري السابق تسيطر على غالبية أحياء مدينة حلب، باستثناء مناطق محددة في شمالها حيث سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تحديداً في حي الشهباء، حاجز لـ”قسد” يوقف الطفلة سيدرا عبدالحنان حسين التي تنحدر في الأصل من مدينة عفرين، واقتاد العناصر الطفلة التي هي من مواليد 2010 إلى أحد مراكز ما يسمى “واجب الدفاع الذاتي”، وهو يوازي مراكز الخدمة العسكرية التي كانت تنتشر في مناطق سيطرة النظام، وكلها تستخدم لسوق الشباب السوريين إلى التجنيد الإجباري بهدف القتال ضد أطراف الصراع الأخرى، إلا أن إحدى أهم “الكوارث” التي كانت تنفذها “قسد” هي تجنيد الفتيات والقاصرين، وفق بيانات أممية نسردها في هذا التقرير.

سيدرا حسين تنضم إلى قرابة 341 طفلاً اقتادتهم “قسد” إلى التجنيد الإجباري، غالبيتهم ينحدرون من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، حيث الثقل العسكري الحقيقي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

وتجنيد الأطفال والتجنيد الإجباري للشباب، يضاف إليه وضع مناهج دراسية تخالف العادات والتقاليد الخاصة بأهالي شمال شرقي سوريا، وكذلك التعاون مع النظام السابق والاستئثار بعائدات النفط الضخمة ومنع العنصر العربي من الاشتراك في صنع القرارات المصيرية، وغيرها من الأسباب، دفعت أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق سيطرة “قسد” إلى اعتبار الأخيرة عدواً غير مقبول في مناطقهم، مطالبين باقتصار سيطرتها على المناطق ذات الغالبية الكردية، من دون أن يكون لها أي وجود في المناطق العربية.

التجنيد وتجنيد الفتيات والقصّر

في الخامس من يونيو (حزيران) عام 2023، أصدر مجلس الأمن الدولي تقريراً حول “الأطفال والنزاع المسلح عن عام 2022″، وورد في التقرير أن سوريا كانت أسوأ بلدان العالم على الأطفال في 2022، حيث سجل التقرير “تجنيد واستخدام 7622 طفلاً بينهم 1696 طفلاً في سوريا وحدها، وتصـدرت “قـوات سـوريا الديمقراطية” ووحـدات حماية الشـعب ووحدات الحماية النسـوية وقـوات الأمن الداخلي الخاضعة لسـلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سـوريا، قائمة الأطراف الأكثر استخداماً للأطفال في التجنيد الإجباري”.

وقبل ثمانية أعوام من هذا التقرير، تحديداً في الـ15 من يوليو 2015، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً حمل عنوان “قوات كردية تنتهك حظر تجنيد الأطفال”، أوضح أن “قسد”، “وقعت في يونيو 2014 صك التزام مع منظمة نداء جنيف غير الحكومية، تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون عمر الـ 18 سنة في غضون شهر، وبعد شهر من توقيع الاتفاق، قامت وحدات حماية الشعب الكردية بتسريح 149 طفلاً، وعلى رغم الوعد الذي قدمته وتحقيق بعض التقدم، وثقت ’هيومن رايتس ووتش‘ على امتداد سنة من تاريخ التوقيع، التحاق أطفال دون عمر الـ18 سنة للقتال في صفوف الوحدات، ويبدو أن بعض الأطفال قتلوا خلال معارك عام 2015، وهناك 10 من بين 59 طفلاً التحقوا بوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة عام 2014 هم دون عمر 15 سنة”.

وبين هذين التقريرين والفارق الزمني الممتد إلى ثمانية أعوام، صدرت عشرات التقارير الأممية والحقوقية والإعلامية التي تسلط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة “قسد”، وبعد ضغوط غربية ودولية قررت “قسد” عقد اتفاق جديد مع الأمم المتحدة حول هذه القضية، لكن هذه المرة وقع الاتفاق رأس الهرم في قيادة القوات مظلوم عبدي، ففي الأول من يوليو 2019، وصل مظلوم عبدي على رأس وفد من “قسد” إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث وُقع اتفاق ينص على “منع تجنيد الأطفال دون عمر الـ18 سنة”.

ويشمل الاتفاق الذي أطلق عليه اسم “خطة عمل”، تسريح الفتيات والفتيان المجندين حتى هذا التاريخ وفصلهم عن القوات، إضافة إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال، ووقع على الاتفاق من جانب الأمم المتحدة حينها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، وبتوقيع هذا الاتفاق اعتبرت “قسد” أولى الجهات المسلحة التي توقع هذا النوع من الاتفاقات، كما اعتبر التوقيع اعترافاً من “قسد” بوجود عمليات تجنيد في صفوفها، خلافاً للقانون الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، وفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق بـ”اتفاقية حقوق الطفل”، بينما يعتبر تجيند الأطفال دون عمر الـ 15 سنة جريمة حرب.

وليست هناك أرقام رسمية دقيقة لعدد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” وباقي الجماعات الكردية المسلحة التي تنضوي تحتها، إلا أن مراقبين يرون أن العدد الكامل لا يقل عن 20 ألفاً ولا يزيد على 30 ألفاً، فيما يرفض سكان مناطق شمال شرقي سوريا ذات الغالبية العربية الالتحاق بالتجنيد الإجباري في صفوف “قسد” الذي يمثل أحد أسباب التوتر بين الطرفين.

وعلى رغم أن العشائر والقبائل العربية اختلفت في ما بينها من ناحية الولاء لأطراف النزاع السوري المختلفة، فإن غالبيتها رفضت دعم مشروع “قسد”، ومع ذلك هناك أجنحة عربية عدة داعمة لمشروع “قسد” والإدارة الذاتية، إلا أن الطاغي هو مطالبة القوات باحترام خصوصية العشائر والمناطق العربية وعدم سوق أبنائها للتجنيد الإجباري، فضلاً عن عدم تجنيد القاصرين والأطفال، لكن أياً من ذلك لم يحصل، مما أسفر عن تكرار التظاهرات والتصعيد، ووصل إلى حد شن هجمات عسكرية ضد حواجزها، وتكرار طرد عناصر “قسد” من بعض القرى والبلدات، خصوصاً في محافظة دير الزور، حيث نسبة سكانها الأصليين من الأكراد شبه معدومة، وعلى رغم ذلك تسيطر “قسد” على كامل ريفها الشمالي وأجزاء واسعة من ريفيها الغربي والشرقي.

تغيير المناهج الدراسية “أيدولوجيا أوجلانية”

قبيل أسابيع من مطلع العام الدراسي 2020-2021، عقدت “الإدارة الذاتية” اجتماعاً مع المعلمين في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، الاجتماع استثنى معلمي مناطق سيطرة “قسد” بريف حلب، وخلاله أبلغت “الإدارة الذاتية” المعلمين بأنها ستطرح منهاجاً جديداً بدلاً من المنهاج المعمول به في مدارس المنطقة الشرقية.

وفي كتاب التاريخ الصفحة رقم 82، الدرس الرابع بعنوان “الأخلاق عند عبدالله أوجلان”، يتطرق الدرس إلى “الأخلاق التي يتمتع بها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان”، وينتقد ما سماها “أخلاق المجتمعات المنحطة”، وفي كتاب الجغرافيا الصفحة 125 توجد خريطة لـ “دولة كردستان” وتضم أجزاء واسعة من سوريا والعراق وتركيا وإيران، ويتحدث الدرس عن “الطبيعة الجغرافية لدولة كردستان” الممتدة وفق الخريطة على كامل الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا لتصل إلى البحر المتوسط، وتقتطع أجزاء كبيرة من جنوب وشرق تركيا، وصولاً إلى كامل الحدود التركية- الأرمينية، ثم تتصل بجورجيا، وشرقاً تقتطع جزءاً كبيراً من الحدود العراقية الإيرانية.

وإعلان “قسد” تغيير المناهج الدراسية أثار موجة غضب واسعة النطاق في المنطقة الشرقية، حتى قرر وجهاء المنطقة صياغة بيان باللغة العربية والإنجليزية، وإرساله إلى الولايات المتحدة الأميركية، الداعم الرئيس لـ”قسد”، لمنعها من تغيير المناهج الدراسية، وبحسب البيان الصادر في يوليو عام 2020، فإن “المنهاج الذي تفرضه ’قسد‘ على المناطق التي تخضع لسيطرتها في المنطقة الشرقية منافٍ لموروثات ومبادئ وأخلاق أهالي المنطقة بصورة كاملة، وقد ألغى المنهاج تاريخ المنطقة العربي والإسلامي، وأزال جميع الشخصيات التاريخية واستبدلها بشخصيات تعتبرها ’قسد‘ نضالية مثل عبدالله أوجلان، إضافة إلى فتيات غير معروفات صدرتهن القوات على أنهن رمز للعطاء والتضحية، مما استفز أهالي المنطقة من دون استثناء”.

ووفق بيان أهالي المنطقة الشرقية، فإن “المنطقة حافظت على تركيبتها السكانية منذ ستة قرون والقائمة على العشيرة كمكون اجتماعي وقيمي لها وعلى التعايش السلمي بين أبنائها، وعلى رغم ما تعرضت له المنطقة من احتلالات ومحاولات للتغيير فإنها حافظت على تماسكها وحاربت كل أنواع محاولات إخضاعها، مما قطع الطريق على أية محاولة لتغيير موروثها ومعتقداتها الدينية والاجتماعية والأخلاقية، أما التعديلات التي أجرتها الإدارة الذاتية على محتوى بعض الكتب فهي محاولة منها لطمس التاريخ العربي للمنطقة عبر إلغاء مادة التربية الإسلامية وإضافة كتب خاصة بالإلحاد والديانة الزردشتية واليزيدية، إضافة إلى تغيير أسماء بعض المناطق، وإذا مُرر هذا المنهاج فنحن أمام مشكلة كبيرة لأنهم مسيطرون عسكرياً على المنطقة، خصوصاً أن بعض المعلمين رفضوا تدريس هذا المنهاج التعليمي لأنه يتنافى مع قيم وأخلاق وتاريخ وحضارة المنطقة الشرقية، فهم سيكونون في خطر أمام التهديدات التي ربما تطاولهم من ’قسد‘، كما نخشى إجبار أولياء الأمور على إرسال أولادهم للتعلم ضمن المنهاج الجديد”.

وإضافة إلى رفض سكان المنطقة مناهج “قسد”، فإن ذلك من جانب آخر يخالف أيضاً “اتفاقية جنيف” لعام 1949 التي تنص على أن “الدول التي تدخل إلى منطقة ما مسؤولة عن حماية أملاكها ومعتقدات أهلها والموروث الخاص بها”، وانتهاك هذه الاتفاقية كان سبباً آخر يُضاف إلى الأسباب التي شكلت حالاً من العداء بين أبناء العشائر العربية و”قسد”.

الذهب الأسود… ناتج بلا عوائد

وتعد قضية النفط من الأسباب الرئيسة للتوتر بين “قسد” والعشائر العربية، خصوصاً في مناطق مثل دير الزور والحسكة التي تحوي أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، حيث تسيطر “قسد” على أكبر أربعة حقول في البلاد (حقل العمر، وهو أكبر حقل على الإطلاق، وحقول التنك والرميلان والشدادي)، وهذه الحقول وغيرها مؤمنة من قبل قوات “قسد”، ويمنع المدنيون أو العشائر من الاقتراب أو التدخل في عمليات الإنتاج أو التسويق، ويُكرر قسم من النفط محلياً ويباع في السوق السوداء أو يُهرب إلى مناطق سيطرة النظام السابق أو شمال العراق، والأسعار عادة تكون أرخص من السوق العالمية، لكن الأرباح تذهب بصورة رئيسة إلى “الإدارة الذاتية”، وكانت شركة “القاطرجي” الوسيط بين النظام السابق و”قسد” في عمليات بيع النفط.

ولا توجد بيانات واضحة عن كمية الإنتاج أو كيف تُوزع العائدات، فترى العشائر أن النفط من أرضها ولا يعود لها شيء من مردوده، في المقابل تعاني المناطق الغنية بالنفط، خصوصاً دير الزور والحسكة فقراً شديداً وضعفاً في الخدمات وانعداماً للبنية التحتية على رغم الثروة النفطية، مما عزز شعور الأهالي بأن “قسد” تنهب الثروات من دون مقابل، كما يوجه الأهالي اتهامات لمسؤولين في “الإدارة الذاتية” أو متنفذين في “قسد” بوجود شبكات فساد وسرقة للنفط بالتعاون مع سماسرة محليين أو إقليميين.

في المحصلة، تعتبر العشائر العربية أن “قسد” تستغل ثروات النفط الموجودة في أراضيها، من دون أن توزع العائدات بعدل أو تطور المناطق التي تسيطر عليها، وتقصي أبناء تلك المناطق من إدارة مواردهم، مما زاد أيضاً من حال الاحتقان في الشارع وظهر جلياً خلال الاحتفالات التي خرجت ليلة توقيع الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية، والقاضي بعودة المنطقة لسيطرة الدولة السورية.

إقصاء “قسد” العنصر العربي من الإدارة

وفي الهرم القيادي لتنظيم “قسد”، تعتمد على قادة أكراد في الصفوف الأولى، فيما يكون للعنصر العربي دور محدود للغاية ضمن المناطق ذات الغالبية العربية، فشكلت هذه القضية محوراً حساساً ورئيساً في الخلاف بين العشائر العربية و”قسد”، إذ تعتبر العشائر العربية أن القوات الكردية “تقصيها” من إدارة مناطقها، ففي بداية تشكيل “قسد” كانت وحدات حماية الشعب الكردية “YPG” العمود الفقري لها، لكن بعد التوسع في المناطق العربية، خصوصاً في الرقة ودير الزور، صار مطلوباً من “قسد” إشراك العرب، فجرى ضم مقاتلين وإداريين عرب، لكن القيادة الفعلية والمفاصل المهمة ظلت بيد العناصر الكردية، خصوصاً المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وبقي الوجود العربي يقتصر على بعض المجالس المدنية والهيئات، لكن القرارات المهمة والمصيرية تحسم من قبل كوادر كردية، بخاصة في الملفات الأمنية والعسكرية والمالية، وإضافة إلى ذلك جرى تهميش كثير من الكفاءات العربية ممن يتمتعون بالخبرات، أو لديهم وزن عشائري، وفي بعض الحالات تُختار شخصيات عربية غير مؤثرة للعمل في “الإدارة الذاتية”.

وتهميش العنصر العربي وفرض نمط إدارة جديد على مناطق عشائرية لها طابع قبلي تقليدي، سبّبا صداماً ثقافياً وحساسية في المنطقة، وعلى رغم أن الهيكلة العسكرية لـ”قسد” تضم عناصر عرب، فإن المناصب القيادية (قادة القطاعات والاستخبارات والتنسيق الدولي) تبقى غالباً بيد القيادات الكردية، لذلك يشعر العرب بأنهم سكان بلا قرار، خصوصاً في مناطقهم، وهذا الشعور بالغبن خلق محاولات تمرد محلية مثل التظاهرات والاحتجاجات، ووصل الأمر ببعض العشائر إلى التحالف مع أطراف أخرى (مثل النظام أو الفصائل المدعومة تركياً) لأسباب مصلحية أو قومية.

وإقصاء العرب من إدارة مناطقهم سبب توترات مع “قسد”، مرجعها الأساس الإقصاء السياسي والتهميش الخدمي وغياب التمثيل الحقيقي، وتحولت إلى أعمال عنف وتمرد، ومثال على ذلك التمرد العشائري في دير الزور في أغسطس (آب) عام 2023، حيث ثار عدد من أبناء قبيلتي البكارة والعكيدات ضد “قسد”، وتبعت ذلك اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر و”قسد”، كما خرجت تظاهرات حاشدة تحمل شعارات من أبرزها “نريد حكماً عربياً للمناطق العربية” و”قسد تهمش أبناء الأرض وتتحكم بالموارد”، وفي تصريحات سابقة لأحد شيوخ عشيرة العكيدات قال إن “العرب مهمشون في الإدارة، وأبناء المنطقة لا يستشارون في شؤونهم، بينما تدار مناطقهم من غرباء، نطالب بخروج غير أبناء المنطقة من دير الزور وبتمكين العرب من إدارة شؤونهم”.

وخلال عامي 2022 و2023، نظمت تظاهرات متكررة في محافظة الرقة تطالب بوقف التجنيد الإجباري وتحسين الخدمات وتمكين العرب من إدارة مناطقهم، وسبق ذلك عام 2021 أن أصدر مجلس قبيلة الولدة (أحد فروع قبيلة العنزة في الرقة) بياناً مما ورد فيه “نرفض التهميش والتجنيد القسري، ونطالب بإدارة محلية نابعة من أبناء المنطقة”.

وللمفارقة، كانت “قسد” خلال هذه الأحداث تتهم جهات خارجية مثل تركيا والنظام السابق وتنظيم “داعش” الإرهابي بتحريض أبناء القبائل ضدها.

التحالف المريب مع النظام السابق

تحالف “قسد” مع النظام السوري السابق هو ملف معقد ومتعدد الأوجه، يراوح ما بين التنسيق المحدود والتحالف التكتيكي، لكنه دائماً كان يثير شكوكاً ومخاوف سواء عند العشائر العربية أو المعارضة أو حتى الدول الداعمة لـ”قسد”.

وكان هذا التحالف “تكتيكياً ليس شاملاً ولا دائماً”، فلم يكُن الطرفان أعداء مباشرين ولا حلفاء استراتيجيين، وإنما تجمعهما تفاهمات أمنية في بعض المناطق، إضافة إلى اتفاقات موقتة إذا كان هناك “خطر” خارجي، وكل ذلك كان يتم بتنسيق من الوسيط الروسي، وأقرب مثال على ذلك، عندما شنت تركيا عملية “نبع السلام” في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، دعت “قسد” النظام إلى الدخول لبعض المناطق مثل منبج وعين العرب، ورفعت أعلام النظام السابق على عدد من مقارها العسكرية لتجنبها الاستهداف التركي، ومن جانب آخر على رغم سيطرة “قسد” على مدينتي الحسكة والقامشلي، فإن النظام كان يسيطر على “مربع أمني” في المدينتين، وكان هذا المربع يتعرض للحصار في كل توتر يحصل بين “قسد” والنظام، فكانت العلاقة بينهما أشبه ما تكون بـ”التعايش”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كان النظام وبسبب العقوبات المفروضة عليه، لا يملك من يصدر لمناطق سيطرته النفط باستثناء إيران، لذلك كان مجبراً على التعامل مع “قسد” واستيراد النفط منها من خلال وسطاء وسماسرة محليين، من أشهرهم حسام قاطرجي “أحد أشهر أمراء الحرب السورية”.

والعشائر العربية كانت تنظر إلى علاقة “قسد” مع النظام على أنها “نفاق سياسي” وفق تعبيرها، لأن “قسد” تقاتل النظام إعلامياً وتنسق معه في الخفاء، كما أن مناطق سيطرتها لم تتعرض على الإطلاق للقصف الذي كان ينفذه النظام على مناطق سيطرة المعارضة، أما أميركياً فكانت واشنطن تدعم “قسد” ضد “داعش”، لكنها لا ترحب بتعاونها مع النظام، ومع ذلك تتغاضى أحياناً عن هذه العلاقات إذا كانت تكتيكية وموقتة. ومع سقوط النظام اعترفت “قسد” على الفور بـ”انتصار الثورة السورية” ورفعت العلم السوري الجديد فوق مقارها ودوائر “الإدارة الذاتية”، وحملت النظام السابق مسؤولية ما آلت إليه البلاد.

والعلاقة المريبة وغير الواضحة لـ”قسد” مع النظام السابق كانت محط جدل وأثارت حفيظة العشائر العربية، فكانت سبباً آخر يدفعها إلى النفور من “قسد”.

الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية

الاختلاف الأيديولوجي بين “قسد” والعشائر العربية يمثل أحد أعمق جذور التوتر لأنه لا يتعلق فقط بالسياسة أو النفوذ، بل بفهم مختلف للحياة والمجتمع والسلطة، فـ”قسد” ليست فقط تشكيلاً عسكرياً، بل تستمد فكرها من مشروع سياسي أوسع تقوده “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي تقوم على فكر عبدالله أوجلان الذي يُعرف بـ”الفيدرالية الديمقراطية”، ووفق ما تعلنه “الإدارة الذاتية”، فإن رؤيتها تقوم على “رفض الدولة القومية والدعوة إلى حكم ذاتي محلي تشاركي، يعتمد على الإدارة اللامركزية والمساواة الجندرية والعلمانية، ومشاركة كل الإثنيات والأديان في الإدارة”، أما التركيبة الاجتماعية التي تتحدث عنها “قسد” فهي “مجالس محلية منتخبة ومشاركة المرأة إجبارياً بنسبة 50 في المئة ودمج كل المكونات في مؤسسات الدولة”.

في الضفة الأخرى، تعتمد العشائر العربية في شمال شرقي سوريا على نمط تقليدي محافظ قبلي، والسلطة بمنظورها تمارس من قبل الشيوخ ووجهاء العشائر، وتعد الأسرة والقبيلة هي الوحدة الأساس للمجتمع، فيما يتمتع الدين (الإسلام خصوصاً) بمكانة عالية.

وهذا الشرخ الواسع في المفاهيم بين الطرفين سبب نفوراً لدى القبائل العربية من وجود “قسد” في مناطق سيطرتها، ومن أبرز وجوه المقارنة بين الجانبين أن “قسد” ترفض السلطة القبلية باعتبارها “بنية سلطوية ذكورية”، فيما ترى العشائر أن “قسد” تفرض أفكاراً غريبة على بيئة محافظة، وأيضاً تفرض القوات مشاركة النساء في مجالس الحكم، وحتى في العمل العسكري، أما العشائر فترى أن هذا يتجاوز الثوابت الدينية والعرفية لديهم، وأيضاً “قسد” تبعد الدين من التعليم والسياسة، فيما تتهمها العشائر بـ”محاربة الدين” أو في الأقل بـ”تجاهل الإسلام”، وإضافة إلى هذا كله يختلف الخطاب الأيديولوجي بين الطرفين، فتتحدث “قسد” عن مفاهيم مثل “الثورة المجتمعية وتحرر المرأة”، فيما تتحدث العشائر بلغة “الكرامة والشرف والعادات وحماية الهوية العربية والإسلامية”.

كيف يمكن حل القضايا العالقة بين “قسد” والعشائر؟

يرى مراقبون أن حل جميع القضايا العالقة بين “قسد” والعشائر العربية يكمن في خيارين، الأول دمج “قسد” بوزارة الدفاع السورية وعودة مناطق شمال شرقي سوريا لإدارة الحكومة المركزية، وبذلك لن يكون هناك وجود لـ”قسد”، أما الخيار الثاني، فهو إذا بقيت “قسد” ككيان عسكري في مناطقها، فالحل هو أن ينحصر وجودها ضمن المناطق ذات الغالبية الكردية وتحويل إدارة المناطق العربية إلى أبناء المنطقة بالتنسيق مع الحكومة المركزية.

———————————

القمح السوري في سنوات الثورة: عندما عبث النظام بخبز السوريين/ نور ملحم

22 ابريل 2025

يختلف المؤرّخون والأنثروبولوجيون على أشياء كثيرة في تاريخ العالم، لكنهم يتفقون جميعاً، على أن زراعة القمح بدأت من سورية. وأن تدجين هذا النبات العشبي البري، جرى أول مرة قبل 12 ألف عام في منطقة ما في شرق سورية أو غرب العراق (بحسب الخرائط الحالية)، وأن ذلك واحدٌ من أهم التحولات التي جرت على النوع البشري، إذ حوّلته من صياد ملتقط، إلى فلاح مستقر.

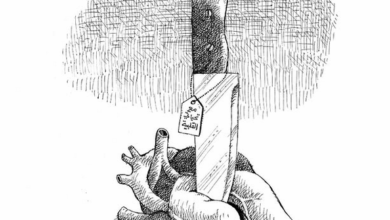

دفع ذلك الاكتشاف إلى تغيير نمط حياة الإنسان بالكامل، والانخراط في مجتمعات بشرية أوسع وأكثر تعقيداً، وأن تلك اللحظة التي قدمتها سورية للبشرية، هي نقطة التحول الأساسية في مسار الحضارة. منذ ذلك الوقت، حافظت سورية على مكانها بوصفها أعرق منتج للقمح وأهمّه، ولم تتخلَّ عن ذلك الدور حتى في أحلك حقب التاريخ. ودائماً كانت تنتج خبزها بنفسها، وفي أغلب الفترات كانت تطعم منه الآخرين أيضاً. وما كان لشيء أن يفقدها هذه الميزة، سوى نظام بشّار الأسد، الذي حولها إلى بلد يستورد خبزه، بل يفعل ذلك بشروط مجحفة، وسط أجواء من الفساد والتلاعب والاستغلال.

رحلة استيراد القمح

مع مطلع العام 2012، بدأت سورية رحلتها في استيراد القمح من دول البحر الأسود، (روسيا ورومانيا وأوكرانيا والقرم)، بعد أن كانت عبر التاريخ من الدول الرائدة في إنتاج القمح وتصديره… ووفقاً لتصريح رئيس شركة “إيكار” للاستشارات الزراعية (إحدى الشركات المصدرة للقمح الروسي إلى سورية)، دمتري ريلكو، لوكالة تاس الروسية، تحتل سورية اليوم المرتبة الـ 24 بين مستوردي القمح الروسي باستهلاك سنوي يبلغ مليوني طن، ويعود هذا التحول إلى انخفاض إنتاج القمح محلياً إلى أقل من مليون طن سنوياً، بعدما كان يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن قبل عام 2011.

بدأت حكومة النظام السابق منذ 2017 اعتماد عقود حصرية مع روسيا لتأمين القمح. وبحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (في حكومة النظام السابق)، عبد الله الغربي، جرى توقيع اتفاقية لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدى ثلاث سنوات (2017- 2018-2019)، بقيمة تبلغ نحو 494.25 مليون يورو، مع تسهيلات دفع تمتد ثماني سنوات. يبلغ سعر طن القمح حوالي 164.75 يورو، ما يعادل 99 ليرة سورية للكيلوغرام (بسعر صرف 600 ليرة سورية لليورو).

سلة الخبز الإقليمية

يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في سورية، وكان متوسط إنتاجها قبل الحرب أربعة ملايين طن، ووصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب 5 ملايين طن. كان يستهلك منها 2.5 مليون طن محلياً، فيما يصدر الفائض، كانت سورية تُعرف بأنها “سلة الخبز الإقليمية”، بفضل إنتاج وفير من الحبوب تجاوز الاحتياجات المحلية، ووفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة، حافظت البلاد على مساحة مزروعة بالقمح بلغت نحو 1.6 مليون هكتار، 43% منها أراضٍ مروية و57% بعلية تعتمد على الأمطار. خلال تلك الفترة (1990-2011)، بلغ متوسط إنتاج القمح نحو أربعة ملايين طن سنوياً، وبلغ ذروته عام 2006 بإنتاج 4.9 ملايين طن.

اتبعت الحكومة آنذاك سياسة شراء جميع المحاصيل من المزارعين، حيث كانت تتسلّم 2.5 مليون طن سنوياً لتموين الأفران والاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لعامين، فيما كانت تصدّر نحو 1.5 مليون طن لدول مثل مصر واليمن والأردن.

بداية التراجع

وفقاً للمهندس الزراعي محمد رامز خضر (موظف سابق في مديرية زراعة دمشق)، بدأ إنتاج القمح بالتراجع في السنوات الثلاث التي سبقت الثورة السورية عام 2011. وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الوقود والأسمدة، فضلاً عن تأثير الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة، وأدّى إلى هجرة آلاف الفلاحين من منطقة الجزيرة السورية، التي تنتج أكثر من 70% من الإنتاج الوطني. لافتاً أنه، في عام 2008، ظهرت مؤشّرات أولية للتراجع عندما بدأت سورية استيراد القمح لأول مرة، مع استقبالها 1.2 مليون طن من بلغاريا عام 2009. وتراجعت الكميات المسلّمة من المزارعين إلى 2.4 مليون طن في 2010 مقارنة بـ2.8 مليون طن في العام 2009. وأفاد الخبير الزراعي بأن تزايد الاعتماد على الاستيراد مع بداية عام 2011، مع تفاقم الصراع، أصبح استيراد القمح ضرورة مُلحّة، حيث تركزت الزراعة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بحوالي 700 ألف طن من المحصول الإجمالي، أما المحافظات الشرقية الرئيسية “الحسكة، الرقة، دير الزور” فقد خرجت عن السيطرة، وأصبحت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، وهي التي تنتج حوالي 70% من إجمالي الإنتاج. الأمر الذي دفع الحكومة السورية منذ عام 2011 إلى استيراد احتياجها من القمح عبر شركات وسيطة من أجل التحايل على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية منذ ذلك التاريخ، وكانت الحكومة السورية تستورد القمح من معظم دول البحر الأسود ومن خلال مناقصات للحصول على أدنى سعر، ولكن في عام 2017 تم حصر الاستيراد من روسيا فقط.

ووفقاً لبيانات “بيزنس إنسايدر”، بلغ سعر القمح في بورصة شيكاغو 228.13 دولاراً للطن في 2024، بينما بلغ سعر القمح الروسي المصدّر إلى سورية 345 دولاراً للطن في العام نفسه، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “سي تي غي إينجينيرينغ” الروسية، دميتري تريفونوف. ويمثّل هذا السعر زيادة قدرها مائة دولار مقارنة بسعر القمح الروسي المصدّر إلى مصر، والذي يبلغ 245 دولاراً للطن وفقاً للشركة نفسها.

إحصاءات

وقال المدير العام السابق لمؤسسة الحبوب، يوسف قاسم لـ “سورية الجديدة” إن النزاع تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، الفساد، الانقسامات الإقليمية، النزوح الجماعي، كما ساهمت الظروف الجوية السيئة والحرائق في انخفاض إنتاج القمح بنسبة تجاوزت النصف تقريباً. ووفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة، بلغت مساحة الأراضي السليخ المزروعة فعلاً خلال الموسم الزراعي 2023 ــ 2024 نحو 3,134,469 هكتاراً، منها 1,276,409 هكتار مخصصة لزراعة القمح، أي ما يعادل 40.7% من إجمالي الأراضي المزروعة. وتصدرت محافظة الحسكة قائمة المناطق المزروعة بالقمح بنسبة 36.7% من إجمالي المساحات، تلتها محافظة الرقة بـ16.8%، ثم محافظة حلب بنسبة 14.4%.

شهدت المساحات المزروعة بالقمح انخفاضاً بنسبة 33% بين عامي 2005 و2024. ففي عام 2005، بلغت المساحة المزروعة 1,904 ألف هكتار، بينما تقلصت إلى 1,276 ألف هكتار في عام 2024. كما تناقصت الكميات المسوقة إلى كل من المؤسسة السورية للحبوب ومؤسسة إكثار البذار من 70% في عام 2005 إلى 35% في الموسم الزراعي الماضي.

حصر العقود مع الشركات الروسية

وقال القاسم إن الحكومة السورية اعتمدت منذ عام 2017 على استيراد القمح من روسيا بشكل حصري، بكميات راوحت بين 1.2 و1.5 مليون طن سنوياً. وقد أدّى حصر العقود على الشركات الروسية إلى استغلال الوضع، حيث بيع القمح بأسعار أعلى من السوق العالمية.

وفي عام 2018، أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لحكومة الأسد أولَ عقد استيراد مائتي ألف طن من القمح الروسي بسعر 224 دولاراً للطن الواحد، وهو سعر يزيد بنحو 31 دولاراً عن السعر العالمي آنذاك. في المقابل بلغ سعر القمح الروسي المصدر إلى مصر 215 دولاراً للطن الواحد، وفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ما يظهر تفاوتاً واضحاً في الأسعار. وأمّا ما يخص الخسائر الاقتصادية الكبيرة في عام 2023، فقد استوردت سورية نحو 1.4 مليون طن من القمح الروسي. ووفقاً لتقدير السعر الوسطي للطن بـ250 دولاراً، بلغ إجمالي تكلفة العقد نحو 350 مليون دولار. هذا الرقم يُعتبر ضخماً مقارنة بميزانية سورية المبدئية لعام 2024، التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار (وفق سعر الصرف في السوق السوداء).

وبحسب الخبير الزراعي المهندس محمد رامز الخضر، فإن السياسات التي كانت متبعة من قبل النظام السابق أسهمت في تقليص زراعة القمح المحلي، دعماً لمصالح أقلية من التجار المرتبطين بالنظام، فضلاً عن المكاسب التي تحققها روسيا شريكاً رئيسياً في هذه العقود، ما يعزز العلاقة التحالفيّة بين الطرفين. وفي المقابل كشف، المدير العام السابق لمؤسسة الحبوب، أن روسيا فرضت شروطاً مشددة على القروض التي قدمتها للحكومة السورية في عام 2020، حيث اشترطت استخدام هذه القروض حصرياً لاستيراد مواد ذات منشأ روسي عبر شركات محددة. تضمنت هذه الاتفاقيات استيراد مليون طن من القمح بأسعار تفوق السوق العالمية، في ظل معاناة النظام من نقص الإيرادات ومحدودية وصوله إلى العملات الأجنبية، مما عزز نفوذ روسيا في تجارة القمح في سورية.

أسعار أعلى من السوق الدولية

عرضت شركة OZK الروسية، في إبريل/ نيسان 2021، القمح على الجانب السوري بسعر 355 دولاراً للطن، رغم اتفاق سابق على سعر 340 دولاراً، وبعد التفاوض، تم الاتفاق على 350 دولاراً للطن، بينما كانت أسعار القمح العالمية لا تتجاوز 257 دولاراً للطن في الشهر نفسه. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، قدّمت شركة STG Engineering عرضاً بسعر 319 دولاراً للطن، في وقت لم يكن فيه سعر السوق العالمي يتخطى 283 دولاراً، وفي ديسمبر/ كانون الأول، عرضت “OZK” القمح بسعر 317 دولاراً للطن، بينما بلغ سعر السوق الدولي أقل من 290 دولاراً في تلك الفترة.

حيث تتم توريدات القمح الروسي إلى سورية بشكل رئيسي عبر شركتي STG Engineering وشركة المتحدة للحبوب، التي كان مقرها بريف دمشق، برئاسة رجل الأعمال فراس بدرا حتى عام 2017. (بحسب مدير عام سابق في وزارة الزراعة). في المقابل، تواصل شركة STG Engineering تصدير القمح إلى سورية منذ ثلاث سنوات، (وتعود ملكية الشركة إلى جينادي تيمشينكو، الملياردير والصديق الشخصي لبوتين). وأضاف تريفونوف أن الشركة لديها ديون على الحكومة السورية بقيمة 116 مليون دولار، ورغم أن أسعارها تزيد “قليلاً” عن السوق، قدّمت تسهيلات دفع مريحة من دون طلب ضمانات مسبقة، وبلغ سعر طن القمح الذي تبيعه الشركة لسورية 345 دولاراً، وهو ما وصفه بأنه يتناسب مع طبيعة الاتفاقيات المعقودة.

ووفقاً لتفاصيل القروض الروسية، كان من المُتوقع أن يتم سدادها على مدى عشر سنوات بأقساط نصف سنوية، مع أسعار فائدة تبدأ من 1.5% في السنة الأولى وتصل إلى 8% بحلول عام 2033. وعن فروق في الأسعار والتساؤلات المطروحة علق وزير الزراعة الأسبق نور الدين منى على الأسعار المرتفعة للقمح الروسي، وقال لـ “سورية الجديدة” إن سعر الطن في السوق العالمية راوح بين 220 و240 دولاراً في 2021، بحسب نوع القمح ومصدره. واستنكر منى الفارق الذي يتجاوز 40 دولاراً للطن، متسائلاً: “كيف دفعت سورية هذا المبلغ؟ أين يذهب الفرق؟!”.

لجنة القمح ودورها في عقود الاستيراد

استمرّت سورية في شراء القمح الروسي بأسعار تفوق السوق العالمية، حيث راوح الفرق في السعر بين 40 و100 دولار للطن، وأكّد مصدر (كان ضمن فريق حكومة حسين عرنوس)، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لجنة القمح التابعة للقصر الجمهوري هي المسؤولة عن قرارات الاستيراد والتصدير، وتتألف من وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير الاقتصاد سامر خليل، وحاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيم. وقال المصدر لـ “سورية الجديدة” إن العقود تُنفذ غالباً عبر السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد الذي يوقع الاتفاقيات. وأوضح المصدر المسؤول أن الوضع المالي المتعلق باستيراد القمح في سورية كان في غاية التعقيد، نظراً إلى عدم توفر العملة الأجنبية، ما يضطر الحكومة إلى قبول الأسعار والشروط المرتفعة، وأضاف أن العقوبات الاقتصادية تزيد من تكاليف النقل وتحد من قدرة سورية على إيجاد شركاء تجاريين دوليين، وفي ظل هذه الظروف، اقترحت الحكومة السورية توقيع خط ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستيراد القمح، إلا أن الكرملين الروسي رفض ذلك نتيجة الحرب الأوكرانية.

استيراد القمح أسهل قبل حصره بدولة

وقال المدير السابق لمؤسسة الحبوب، يوسف قاسم، إن استيراد القمح كان أسهل وأبسط قبل حصره بدولة واحدة، موضحاً أن سورية كانت تستورد القمح من مختلف دول البحر الأسود بأسعار قريبة من السوق العالمية، مع زيادة تراوح بين دولارين إلى عشرة دولارات للطن. وأفاد القاسم بأن الاستيراد كان يتم عبر شركات وساطة خاصة، معظمها في لبنان والإمارات، يتم الاستعانة بها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، ويرى القاسم أن قرار حصر الاستيراد من روسيا فقط فتح الباب أمام استغلال الشركات الروسية، حيث بدأت تبيع القمح بأسعار أعلى بكثير من السوق العالمية. وأضاف أن روسيا، التي قدمت القروض للحكومة السورية، اشترطت استخدام أموال القروض حصرياً للدفع لشركات روسية محدّدة بالتعاون مع لجنة القمح التابعة للقصر الجمهوري، التي يرأسها وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزّام. ومع انخفاض الإيرادات والعملة الأجنبية نتيجة الصراع، وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى قبول شروط تمويل مجحفة لتأمين السلع الأساسية مثل القمح.

وبحسب المسؤول السابق، تمت صفقات بأسعار مرتفعة في عام 2022، إذ أبرمت سورية عقدين لاستيراد القمح مع شركتين روسيتين بكمية إجمالية بلغت 1.4 مليون طن، مع زيادة تصل إلى 25% عن الأسعار العالمية، وبلغ سعر الطن 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً في السوق الدولية، وفي عام 2024، تم توقيع عقدين آخرين مع الشركتين نفسيهما بكمية إجمالية 700 ألف طن، نُفذ منها 500 ألف طن فقط، بالأسعار المرتفعة نفسها بحجة التسديد الآجل وقد بلغ إجمالي العقود مليوني طن ومائة ألف وتم تنفيذها بواسطة رئيس لجنة القمح في القصر الجمهوري.

تحدّي العقوبات

أظهرت بيانات منصة Refinitiv Eikon، التي توفر وصولاً غير محدود إلى الإحصائيات المالية وأسواق الشحن، أن سورية وروسيا اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح، بما في ذلك ثلاث سفن سورية مشمولة بالعقوبات الأميركية، تأتي هذه الخطوة في ظل العقوبات المفروضة على البلدين، التي صعّبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة، وأعاقت الحصول على تأمين ملاحي. حيث شهدت كميات القمح المرسلة إلى سورية من ميناء سيفاستوبول في القرم المطل على البحر الأسود ارتفاعاً كبيراً في عام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ زادت بمقدار 17 ضعفاً مقارنة بالسنوات السابقة، لتصل إلى 1,4 مليون طن. وتمثل هذه الكمية حوالي ثلث إجمالي واردات سورية من القمح. وتولت عمليات استيراد القمح شركات روسية مثل “سوليد1” و”سيستوس”، بالإضافة إلى شركات روسية – سورية أخرى، ما يعكس التعاون المتزايد بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليهما.

وأكد الخبير الاقتصادي والمدرس في جامعة قاسيون بدمشق، عمر الجندي، أن روسيا تسيطر بشكل كبير على سوق تصدير القمح العالمي. وقال لـ”سورية الجديدة” إن السوق السورية أصبحت وجهة جديدة للقمح الروسي، ما وفّر للشركات الروسية فرصاً استثمارية مميزة ومربحة. وأوضح الجندي أن استيراد القمح من روسيا يواجه تحدّيات عدة، منها مشكلات التحويل البنكي وصعوبة تأمين النقل عبر البحر الأسود. ورغم ذلك، استغلت روسيا حاجة سورية الماسة إلى القمح ورفعت أسعاره بشكل كبير. وبيّن أن تكلفة استيراد مليون ونصف مليون طن من القمح الروسي زادت بأكثر من 150 مليون دولار، وهو مبلغ كان يمكن استخدامه لاستيراد كميات إضافية من السوق العالمية تصل إلى 580 ألف طن، لولا سياسة حصر الاستيراد من روسيا التي اتبعتها الحكومة السورية لتسديد ديونها المستحقة لروسيا جرّاء الحرب.

تدمير الزراعة المحلية وسورية دولة مستوردة

وأفاد الجندي بأن السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل نظام الأسد ساهمت في تدمير قطاع الزراعة ورفع الدعم عن الفلاحين، مما أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي من القمح بشكل حاد. وفي عام 2019، نُقل ملف القمح بالكامل إلى القصر الجمهوري، حيث استخدمت روسيا صادرات القمح لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الحصول على النقد الأجنبي، من خلال الدفع النقدي ثم رفع الأسعار تدريجياً بحجة التسديد الآجل. وتخفيف أعباء التسديد عبر المقايضة، بمبادلة القمح السوري القاسي بكميات من القمح الطري الضروري لصناعة الخبز. وتأمين احتياجات النظام السوري الغذائية، لضمان استمراره وتجنب المجاعات التي قد تستدعي تدخلاً دولياً يضر بمصالحها.

وقال الخبير الزراعي والمدرس في جامعة حلب، المهندس أكرم العبد الله، لـ”سورية الجديدة” إن الحرب أدخلت سورية في نفق مظلم لتأمين احتياجاتها من القمح، بعد خسارة المخزون الاستراتيجي وتحولها إلى دولة تعتمد بالكامل على استيراد القمح الروسي، وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة السورية. وأفاد بأن العقود والمناقصات غالباً ما تُمنح لشركات روسية بفضل التفضيلات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن القمح السوري القاسي، الذي يُعتبر من أفضل أنواع القمح عالمياً، كان يُباع إلى الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة، بينما تستورد سورية القمح الطري المنخفض الجودة. ولفت العبد الله إلى وجود تلاعب في أرقام الإنتاج المحلي بهدف تبرير استيراد القمح الروسي، مؤكّداً أن المسؤولين يتجنبون التصريح بالكميات والأسعار. وتساءل عن مستقبل الأمن الغذائي في سورية وسط السياسات الاقتصادية والزراعية المتدهورة، محذّراً من استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.

فطر الأرغوت… سمٌ أكلناه مع الخبز الروسي

لم تقتصر الصفقات والعقود الموقعة لاستيراد القمح من روسيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، بل شملت أيضاً تجاوزات خطيرة للمعايير والمقاييس المعتمدة للاستخدام البشري، وفقاً لوثيقة صادرة عن مركز الأبحاث الحكومية السورية حصل عليها “سورية الجديدة”، وأوضحت أن رئاسة الحكومة السورية في عهد نظام بشّار الأسد خالفت القوانين والأنظمة في صفقات توريد القمح والطحين، بما في ذلك إلغاء شرط فحص المواد الغذائية بعد وصولها إلى البلاد قادمة من روسيا، في مخالفة واضحة لدفاتر الشروط المعتمدة، وتُظهر الوثيقة أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة الرقة أكّدت في 20 إبريل/ نيسان 2015، أن الجهات الرسمية استوردت قمحاً وطحيناً مصابَين بفطر الأرغوت السام عبر شركتَي الفوز وغرناطة. وتعود ملكية الأولى لرجل الأعمال سامر الفوز، المقرّب من نظام الأسد، والذي توسعت استثماراته في مجالات عدة مثل توريد القمح، وصناعة الأدوية، والقرى السياحية، وتجارة السكر. ويملك شركة غرناطة المساهم الكويتي رياض فرحان خليف شبيلي العنزي بنسبة 60%، فيما يملك اسكندر غنوم النسبة المتبقية.

بحسب التقرير، أدخل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (آنذاك) أحمد القادري، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، شحنة قمح طري مصابة بفطر الأرغوت، بناءً على تحليل مخبر خاص، ليجري إرسالها إلى المطحنة مباشرة من دون المرور بمستودعات مؤسسة الحبوب أو شركة الصوامع، وهو ما أثار مخاوف صحية كبيرة.

وفي عام 2020، كرّرت الحكومة السورية هذه المخالفات عندما استورد يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي والاقتصادي لرئاسة الجمهورية، شحنة من القمح الروسي المخالف للمواصفات المعتمدة للاستهلاك البشري. وبضغط من القصر الجمهوري، جرى الالتفاف على القوانين السورية، وتفريغ الشحنة في مطحنة خاصة بمحافظة طرطوس، بعد رفض المؤسسة العامة للحبوب استلامها، حسب المدير العام السابق.

حذر أستاذ العلوم البيئية والزراعة العضوية في جامعة دمشق محمد الأبرشي، من خطر دخول فطر الأرغوت إلى سورية، موضحاً أن هذا يسبّب أمراضاً خطيرة تصيب النباتات العشبية، خاصة عائلات القمح والشعير والذرة الرفيعة، وأفاد بأن فطر الأرغوت يصيب بين 5% و10% من الحبوب عالمياً، ما يدفع دولاً عديدة إلى منع تداول الحبوب التي تحتوي على أي نسبة منه، نظراً إلى تأثيراته السلبية الخطيرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وأكد أن سورية تُعدّ من الدول الخالية من هذا الفطر، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير مشددة لمنع دخوله إلى البلاد. وقال الأبرشي إن فطر الأرغوت يُعد شديد السُّمية على الإنسان، إذ يحوّل حبة القمح إلى جسم حجري بفعل مكونات الفطر، ما يؤدّي إلى تدمير الأنسجة العصبية، ويسبّب الشلل وضعف الدورة الدموية، ويمكن أن يُحدث غرغرينا في أصابع اليدين والقدمين.

وبالنسبة للحيوانات، يتسبّب الفطر بخسائر اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، يؤدّي تناول الدواجن أعلافاً مصابة بالأرغوت إلى مشكلات تنفسية حادة وإسهال شديد يفضي إلى الموت الجماعي، كما يسبّب إجهاضاً في الماشية، وانخفاضاً في إدرار اللبن، بالإضافة إلى إصابتها بالإسهال الشديد الذي قد يؤدّي إلى الوفاة.

العربي الجديد

——————————-

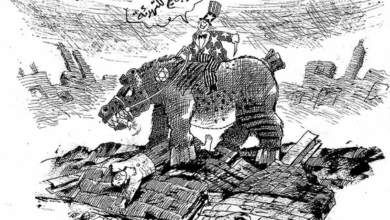

إعادة تموضع أميركية في سوريا | واشنطن تغري دمشق: الانسحاب مقابل التطبيع

بدأت الولايات المتحدة خطة لتنفيذ انسحاب جزئي من سوريا على ثلاث مراحل، في انتظار تقييم جديد خلال 60 يوماً، يُحتمل أن ينتهي بالإبقاء على نحو 500 جندي أميركي فقط في الداخل السوري وعدد محدود من القواعد في سوريا، في خطة تهدف إلى تلبية رغبة الرئيس دونالد ترامب في تخفيض التدخل العسكري في الدول الأجنبية. ويأتي هذا في ظلّ تسارع التحولات الإقليمية، وسعي واشنطن لتمرير عرض سياسي – أمني متكامل إلى دمشق، عنوانه الظاهر تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا، فيما مضمونه الحقيقي استدراج السلطة الجديدة نحو التموضع في المحور الأميركي، على قاعدة التطبيع مع إسرائيل والعداء الكامل لإيران.

وبالفعل، بدأت الولايات المتحدة انسحاباً جزئياً من خلال إخلاء شبه كامل لأكبر قاعدتين في سوريا، هما: «القرية الخضراء»، المعروفة بـ«العمر» في ريف دير الزور الشرقي، و«الفرات» والمعروفة بـ«معمل غاز كونيكو» في ريف دير الزور الشمالي، بالإضافة إلى قاعدة ثالثة بالقرب من بلدة الباغوز على الحدود السورية العراقية، علماً أن الجنود المتواجدين في تلك القواعد انسحبوا في مسارين: الأول في اتجاه «الشدادي» لتعزيزها، والآخر في اتجاه القواعد الأميركية في كردستان العراق، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين بارزين. وأوضح المسؤولون أنه «بهذا التحرك، انخفض عدد أفراد الجيش الأميركي من 2000 جندي إلى 1400 جندي». وأضاف هؤلاء أن «القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً (…) وسيوصون ببقاء ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً».

بدورها، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بياناً أعلنت فيه أنه «سيتم تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر القادمة»، في خطوة وصفتها بأنها «عملية مدروسة ومشروطة». كما أعلن المتحدّث الرسمي الرئيسي للوزارة، شون بارنيل، عن «توحيد القوات في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في مواقع مختارة». ورأى أن هذا الإجراء «يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعناها نحو تقليص جاذبية «داعش» وقدراته التشغيلية إقليمياً وعالمياً».

ويأتي ذلك فيما يبدو أن الأميركيين يواصلون سعيهم لاستمالة الإدارة السورية الجديدة، واستثمار سيطرتها على العاصمة دمشق، لإنهاء وجود حركات المقاومة الفلسطينية هناك، بالإضافة إلى دفع التطبيع مع إسرائيل، وتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة الإرهاب، وفقاً لوثيقة مسرّبة لقائمة من المطالب الأميركية من سوريا، مقابل إمكانية رفع العقوبات عن الأخيرة بشكل تدريجي.

ويُحتمل، هنا، أن تكون واشنطن قد نفّذت هذا الانسحاب الجزئي لتأكيد جدية احتمال تسليم دمشق آبار النفط أيضاً، مقابل ضمان قيام نظام سياسي صديق لأميركا وإسرائيل، وخصوصاً أن القاعدتين اللتين تم الانسحاب منهما تقعان في أغزر مناطق انتشار النفط والغاز. كما أن توحيدها القوات العاملة في سوريا تحت لواء عملية «العزم الصلب»، يستبطن رسالة باستعدادها لحماية إدارة الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، من هجمات «داعش» – بعد إعلان الأخير الحرب على دمشق -، وأنها تريد منه التعاون لإنهاء نشاط التنظيم في سوريا ومنع استغلاله للأوضاع الأمنية للعودة من جديد.

ومع ذلك، لم ينعكس الانسحاب الأميركي هدوءاً تاماً على الأرض؛ إذ نفّذت قوات أميركية، برفقة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، جولات على سرير نهر الفرات في دير الزور، وفي بلدة تل تمر في ريف الحسكة، توازياً مع إجراء تدريبات ونقل أسلحة في عدة «قواعد» في ريف الحسكة، وتنفيذ حملة أمنية في مخيم الهول ضد خلايا تنظيم «داعش». وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ خطة لإعادة انتشار في سوريا، كانت مُعدّة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض» موضحة أن «الخطة تقوم على انسحاب من قواعد ودمج أخرى، وتقليص عدد الجنود الأميركيين من ألفين إلى 500 جندي فقط»، علماً أنه قبل سقوط نظام الأسد بأشهر، رفعت واشنطن عدد جنودها من 900 إلى ألفين.

وتضيف المصادر نفسها أن واشنطن «ستحتفظ بثلاث قواعد رئيسية، هي: قسرك في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والشدادي في جنوب الحسكة، مع إنشاء قاعدة جديدة في سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي»، مرجّحة أن «تركّز في وجودها على استمرار مراقبة أمن مخيمات وسجون تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد في سوريا». وتتوقّع أن «تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 500 جندي، إلى حين استكمال دمج «قسد» في بنية الدولة السورية الجديدة بما يتيح استكمال العمليات ضد تنظيم داعش»، معتبرة أن «هذه القواعد ستبقى أيضاً نقطة ضغط متواصلة على دمشق لدفعها إلى الانخراط في المحور الأميركي، وعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل».

——————————-

هل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟/ نديم شنر

22/4/2025

في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت: “لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.

أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا. فكل شيء قد يتغير، إلا إسرائيل التي تدين بوجودها للاحتلال والإبادة؛ فهي لا تتغير”.

لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون “منجمًا” لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.

وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.

نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع “Ynet” أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.

وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.

وبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.

لاحقًا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.

ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.

وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.

بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.

ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.

فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: “لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: “ترامب يحب أردوغان!” لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.

قلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): “بيبي”، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا”.

ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: “هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما”.

وأضاف ترامب: “انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك.” ثم التفت إلى نتنياهو وقال: “أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين”.

بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.

لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.

وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.

كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.

وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.

ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.

وما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.

وجاء في البيان:

“في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.

هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.

وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة”.

فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟

في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: “كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط”.

وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: “ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة”.

تصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.

اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.

فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم “أرض الميعاد”، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.

وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.

وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.

وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.

الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.

فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.

نعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

كاتب وصحفي تركي

الجزيرة

——————————–

=======================