حوار مع عالم الاجتماع الألماني السوري علاء الدين المفعلاني،مفارقة الاندماج: لماذا يؤدي الاندماج الناجح لمزيدٍ من النزاعات؟

أولريكه غاتسماير، عزام مصطفى

ترجمة: نادين الجودي

25-04-2025

طُرحت فرضيّة «مفارقة الاندماج» وأثبتت صحّتها في ما يزيد على أربعين دراسة سوسيولوجيّة عبر الخمسة وعشرين سنة الماضيات، لا سيّما في الولايات المتّحدة وهولندا. مفاد الفرضيّة أنّه كلّما نجحت فئةٌ اجتماعيّة من أصول مهاجرة، أو مُصنّفة على أنّها كذلك، بالنّهوض وصنع مكانة تعليميّة، أوعمليّة، أو معيشية عالية في الطّبقة الاجتماعيّة الوسطى التي تعيش ضمنها، كلّما اختبرت تمييزاً أكبر.

استطاع عالم الاجتماع المتخصّص بدراسات الهجرة علاء الدّين المفعلاني، وهو صاحب كتاب «مفارقة الاندماج: لماذا يؤدّي الاندماج الناجح لمزيدٍ من النزاعات؟» (2018 / طبعة جديدة 2020)، نشرَ هذه الفرضيّة في ألمانيا، ونجح بذلك في إثارة نقاشٍ واسعٍ وجدليّ حول الاندماج، والمعنى خلف مصطلح «نزاعات الاندماج».

بعد ستّة أعوام من صدور كتاب «مفارقة الاندماج»، تحاور أولريكه غاتسماير المفعلاني، وشارك عزام مصطفى في تحضير الأسئلة. نُشر هذا الحوار باللغة الألمانية في مجلة Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit Kommunale Konfliktbearbeitung الصادر عن دار نشر Wochenschau Verlag.

*****

لقد أثَرتَ بعد نشر كتابك «مفارقة الاندماج» قبل ستّة أعوام نقاشاً عامّاً حرّك الأوساط العاملة والباحثة في هذا المجال، وما زالت هذه النقاشات سارية حتى اليوم. تطرح في كتابك فرضيّة أنّ ازدياد النّزاعات النّاجمة عن الهجرة في ألمانيا كدولة مستقبلة للمهاجرين-ات هو مؤشّرٌ جيّدٌ في الحقيقة. فحيثما ينجح الاندماج، يكثر المشاركون-ات في الحوارات والقضايا العامّة٬ وبالتالي تزداد النّزاعات.

تقارب هذا النّظريّة فهمنا نحن لمعنى النّزاعات كعاملين-ات / استشاريين-ات في ميدان حلّ النزاعات المحلية، لأنّنا ننظر إليها على أنّها علامة لحدوث تغيير، فيقع تركيزنا على القوّة الكامنة والفرص التي يحملها معه التّغيير. بيد أنّ هذه النّزاعات أخذت منحىً أقسى خلال السّنوات الماضية، إذا تعلو الأصوات المُرتابة والمعادية للمهاجرين-ات، كما أنّ معاداة المسلمين-ات ومعاداة السّامية في ازدياد أيضاً، ويكتسب اليمين المتطرّف تأييداً أكبر. ما الذي يعنيه ذلك لك بالنّظر إلى الفرضيّة المطروحة في كتابك؟ هل هنالك حاجة لإعادة تدقيق نظرية مفارقة الاندماج، أم أنّك ترى في ذلك دعماً مثبتاً لها؟

في المجمل، أرى في هذه التّطوّرات إثباتاً للفرضيّة التي أثارت استغراب الكثيرين-ات حينما وضعت أساساتها لأول مرّة في عام 2012. لم تكن النّزاعات آنذاك في ألمانيا بهذا الوضوح، الشّيء الذي اختلف الآن. أشرتُ حينها إلى دولٍ تحدث فيها تطوّرات مشابهة لما يحدث الآن هنا، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول أقدم من ألمانيا في تجربتها مع سياسات الهجرة، لكنّها تتقاطع معها في تجربتها، ما يجعلها نماذجَ مقارنةٍ جيّدة مع ألمانيا في هذا المجال.

طرحتُ في الكتاب مواضيع مثل ترامب و«الترامبيّة» وبريكسيت، وعدّة سياقات أخرى فاز فيها الشعبيون، وشرحت فيها وجهة نظري في أنّ الاندماج النّاجح تلقائيّاً لا يحدُّ من ازدياد العنصريّة والميل للانغلاق والحمائيّة، بل ربّما يجعلها أوضح وأكثر شراسة. هذا بحدّ ذاته جزءٌ من النّزاعات التي تبدو لنا متناقضة. عندما صدر الكتاب عام 2018 كانت ألمانيا مثالاً للشّعبويّة المنخفضة إلى حدٍّ ما، إذ لم يكن تأثيرُ الشعبويّة على نتائج الانتخابات كبيراً في ذلك العام. كان باستطاعتنا يومها التأمّل بأنّ مجرى الأمور سيكون مختلفاً في ألمانيا مقارنةً بنظيراتها من الدول، ولكن مع مرور الوقت اختلف الوضع عمّا وصفه الكتاب بصيغته حينها، دون أن تتناقض الصورة العامة التي آلت إليها الأمور مع نتائج التحليلات التي تم التوصّل إليها في الكتاب. أعمل الآن على تدقيق تفاصيل في نصّ الكتاب من شأنها أن توضح لنا الصّورة التي آلت إليها التطورات في ألمانيا، وجعلتها مشّوشة.

عودةً إلى الفرضيّة نستطيع أن القول إنّ حالة الاستقطاب، أو بالأحرى حالة تعدّدية الأقطاب ازدادت في ألمانيا أيضاً.

هل تقصد أنّ «تعدّدية الأقطاب» في النّزاعات قد ازدادت؟

توضح لنا الدّراسات في ألمانيا، بالمجمل، أنّ المشهد هنا متعدّد الأقطاب وليس ثنائي القطب، خلافاً للمشهد العام في الولايات المتّحدة. هذا يعني أنّه هنا (ألمانيا) بعكس هناك (الولايات المتحدة)، لا تنقسم الساحة إلى جبهتَين متقابلَتين ومتضادّتين تعمل النّزاعات الحائلة بينهما كقوّة نابذة، تعرّف ما هويتهما من جهة، وتنبذهما عن بعضهما البعض من جهة، بل يطغى على المشهد هنا حالةٌ من التعدّدية في الآراء.

أجري حاليّاً بصنع التّعديلات على السؤال المطروح في الكتاب: ما الذي يحدث عندما تحصل الفئات الاجتماعية المهمشة والأقليات الاجتماعية على فرص انخراط ومشاركة أكبر؟ أفعل ذلك من منظورَين، وكما أصف في كتابي مجازيّاً؛ ما الذي يحدث عندما يجتمع عددٌ متزايدٌ من الأشخاص حول مائدة الطعام، ويطالب كلٌّ منهم بحصّته من الكعكة؟ ومن منظور آخر، ما الذي يحدث حين يريد جميع هؤلاء المشاركة في وضع وصفةٍ لصنع لهذه الكعكة؟

أجريتُ تعديلاً على الفرضيّة المذكورة بالاستناد إلى تعريف عالم الاجتماع بيير بورديو لمصطلح «دوكسا»؛ أي المُسَلّمات الاجتماعيّة. يستخدم بورديو هذا المصطلح في سياقاتٍ أخرى، ومفاده أنّ وجود علاقةٍ جدليّة بين علاقات إنتاج السّلطة وعلاقات إنتاج المعنى. حين نُفكّك بنيةَ شكلٍ ما من أشكال السلطة، فإننا نفكّك تلقائياً البنية اللغويّة للمعاني المرتبطة بهذا الشكل من السلطة، المتمثّلة في الأشياء التي كانت تضفي على بنية السلطة هذه معانيَ وقيماً دلاليّة، وتشكّل لها قالباً لغوياً. كمثالٍ على ذلك، تهدف الجندرة في اللغة بأشكالها المتعدّدة إلى تفكيك وهدم بنية سلطة محدّدة، لكنّها في الوقت ذاته تخلق تعقيداتٍ متعلّقة بالتوافقية / الرضائية، أي أنّه يصعب إيجاد صيغةٍ لها تناسبُ الجميع، كما أنّها تخلق مشاكل في الوضوح اللغوي والجماليّة اللغوية أيضاً. التغييرات التي تطرأ على اللغة تعطينا مثالاً جيداً عن تدخّلاتٍ في المركّبات الثقافيّة لمجتمعٍ ما، وبالتالي في مركّباته الاجتماعية القائمة على مجموعة من المُسَلّمات، مما يجعلها تدخّلاً مباشراً في الـ«الدوكسا».

هنالك بالطبع نزاعات تنشأ عن خوف النّاس من خسارة امتيازاتٍ ما، فتتشكّل حركة مضادّة لإعادة بناء السلطة المهدومة، لكن الخوف من خسارة السلطة اللغوية (سلطة التأويل واحتكار المعنى) أيضاً يلعبُ دوراً في ترتيب الأدوار حول مائدة الطّعام، التي نتجادل عليها حول مكوّنات وصفة الكعكة كما وصفت مجازاً قبل قليل.

في التطبيق العملي يصبح هذا الكلام أقل وضوحاً. أحبّ تشبيه الدوكسا بكرة الثلج التي تختلط عند دحرجتها على الأرض بالأوساخ فيصبح فصل الأوساخ عن الكرة دون خسارة بعضٍ من الثلج شيئاً شبه مستحيل. كما أنّ هناك خطرٌ دائمٌ من انهيار كرة الثلج هذه تماماً عند محاولة إزالة الأوساخ منها. المجال الآخر الذي عُنيت بالعمل عليه أيضاً كان متعلّقاً بشكلٍ أساسيّ بمسألة الهجرة. تفيد الفكرة الأساسيّة فيه بأنّ هؤلاء الذين يحصلون على فرصٍ أكبر للانخراط والمشاركة يصبحون أكثر تنوعاً وتعدّديةً في الآراء. أستند هنا على مصلح «التنوّع الفائق» super diversity لصاحبه ستيفن فيتروفيك. كما أننّي أجد مفهوم «المعضلة الثّلاثيّة للإدماج» لصاحبتها ماي آن بوغر مهمّةً أيضاً.

تدور هاتان النّظريتان من حيث المبدأ حول التالي: تكون المجموعات المُهمَّشة منقسمةً فيما بينها إلى مجموعاتٍ مختلفة في الرأي حول عملية الدفاع عن حقوقها، فيصبح خطابها العام بالتالي أقلّ وضوحاً وتجانساً. سأعطي مثالاً توضيحياً على ذلك: هناك توجّهٌ سائدٌ في التّعامل مع التفرقة والتمييز، أودّ وصفه بالتقني أو بالوظيفي: من حيث المبدأ، فإنّ هناك توافقاً عالميَّ النّزعة على عدم وجود قيمة أو أهمية لمنشأ الشخص وانتماءاته في تقييمنا لهذا الشخص. نحن نتحدّث إذاً عن مبدأ في التفكير يقوم على فكرة أنّ التفرقة تحصل بشكلٍ مجرّد، رغم أنّ العناصر التي تقوم التفرقة على أساسها ليس لها دورٌ في الحقيقة. هذه التّوجه في التعاطي مع التفرقة موجودٌ منذ زمنٍ طويل، وهنالك توجّهٌ آخر أصفه بـ«المعياري» في التّعامل مع التّفرقة، يقوم على مبادئ مثل الفخر والحب، وهي معايير لحركات اجتماعية يتم التعبير من خلالها عن حبّ الأشخاص للون بشرتهم الدّاكنة أو افتخارهم بكونهم مسلمين.

في الواقع، تجري هنا الإضاءة على العناصر التي يتمّ التفريق والتّمييز على أساسها، وجعلها مركزاً للاهتمام، بمعنى أنه هنا، على عكس التيار الأول، تصبحُ التمايزات المعيارية محور اهتمامٍ بدلاً من التّعامل معها على أنّها غير موجودة، وهناك صراعٌ بين التوجّهين. يوجد توجّهٌ ثالث، وهو جديد نسبيّاً في ألمانيا على الأقلّ، أصفه بـ«التفكيكي»، ويقوم على مبدأ طرح سؤال: مَن زرع بيننا كلَّ هذه الأفكار المثيرة للمتاعب أصلاً؟ هنا لا يتمّ تجاهل لون البشرة الداكنة أو الاحتفاء به، بل تُوجّه الأنظار إلى البيض. في هذه الحالة لا نعود لنناقش اضطهاد المضطهَدين، بل نشير إلى المضطهِدين الذين هم أصحاب الامتيازات وإلى امتيازاتهم.

هل تتحدّث هنا عن منظوراتٍ آتية من نظريّة ما بعد الاستعمار؟

الموضوع يتعدّى ذلك. يمكننا قياس ذلك على النسوية مثلاً: البعض يرى أنّ كون المرأة مرأةً هو أمرٌ ليس مهماً. بالمقابل هنالك نساء يحببن ويحتفين بكونهنّ نساء، بل يطلقن على أنفسهن صفاتٍ مثل «الساقطات» Bitches كطريقة لإعادة تعريف هذه المصطلحات واتّخاذ موقعٍ هجوميّ في الدّفاع عن قضيتهنّ. وتتجلّى الطريقة الثالثة في طرح أسئلةٍ من نوع: ما هو تعريف الرجل، وما هو تعريف المرأة؟ وهل هنالك فقط هذان التّصنيفان المعياريّان (امرأة أو رجل)؟ تميل هذه الطّريقة لتفكيك الأفكار، وتسلّط الضّوء على الرجولة السامة في الحديث عن النّساء في هذا السّياق. ينتمي التّفكير ما بعد الاستعماري إلى هذا التّيار في محاكمته للأمور، التي تبحث في جوهرها عن منبع المشكلة، ثم تتوجه إلى أصحاب الامتيازات لتضع امتيازاتهم محطّ المساءلة. المثير للاهتمام في هذا المنظور، على ثلاثة أصعد، هو أنّ حركات مكافحة التمييز لا بدّ من أن تكون منقسمةً على نفسها ضمن الحركة نفسها، أو أن تتخلّلها بضع تناقضاتٍ على الأقل. ينطبق ذلك على حديثنا عن حركاتٍ نسويّة، أو عن مناهضةٍ للتمييز العنصري، أو عن مناهضةٍ للتمييز ضد ذوي الإعاقة.

هذا هو المقصود بالمعضلة الثّلاثيّة: هناك ثلاثة توجّهاتٍ لا تتوافق مع بعضها البعض، لكنّها تُشكّل تحالفاتٍ فيما بينها في بعض الحالات الطّارئة، كحالات التّعنيف، فتجتمع التيّارات الثلاثة على إدانة التعنيف، لكنها تختلف في الحقيقة بين بعضها البعض في تحديد العناصر المشتركة وعناصر الاختلاف بين طرفين يحصل بينهما تمييزٌ من شكلٍ ما، كما أنّها تختلف بين بعضها البعض في كيفيّة التّعامل مع التّمييز الحاصل. يزيد ذلك بالطّبع من تعقيد إدارة النزاعات، كصعوبة أن يتعامل فاعلٌ سياسي مع فئاتٍ مُهَمّشة، فيصبح صعباً عليه أن يختار كيف يوجه خطابه لها؟ فهل يخاطبها مباشرةً؟ هناك -على الأقل- توجّهٌ واحدٌ من التّوجّهات الثلاثة سترى إشكاليةً في ذلك. هل عليه ألّا يتطرّق إلى الأصول الإثنيّة للفئات التي يخاطبها؟ أحد التّوجّهات الثلاثة، على الأقل، لن تحبّذ ذلك. نصل هنا إلى نتيجةٍ مفادها أنّ طرح موضوعٍٍ كالتمييز بين النّاس أو إدماجهم في دائرةٍ ما، هو شيءٌ صعبٌ من حيث المبدأ.

المثير للاهتمام بالنسبة لي، هو أن هذه التّناقضات هي جزءٌ من منظومات سلطةٍ تاريخيّة ومجتمعيّة، وليس من السّهل تفكيكها. تُناقش ماي-آن بوغر بشكلٍ تفكيكي في ثلاثة مجلداتٍ كاملة فكرة أنّ التمييز شأنٌ متناقضٌ إلى درجة أنّنا لن نستطيع طرحه أو معالجته بشكلٍ خالٍ من التّناقض. يتسبّب ذلك في حدوث توتّرٍ وتضاربِ مصالح داخل المجتمع، وبرأيي هذا أيضاً ما يجعل من التّقاطعات والعناصر المشتركة بين الفئات المتنازعة أوضح:

أولاً، لا يمكننا اختزال اختلاف التوجّهات هذه عن بعضها في أن نراها على شكل أخطاء غبية تحدث عشوائياً، أو على أنّها مجرّد مواقف محرجة٬ وسوء تفاهمٍ فحسب ليس علينا إلا تخطّيه وإزالته بحجّة أنّنا نقصد جميعاً الشيء ذاته في نهاية المطاف. بل إنّنا، على العكس تماماً، نتعامل مع مواقف متناقضة يُقصي واحدُها الآخر، لكنها في الوقت ذاته تملك جميعها الأحقّية والشرعية نفسها.

ثانياً، لدينا التعددية في الآراء والأصوات، النقطة التي تشرح نفسها بنفسها. نحن لم نتطرّق حتى الآن سوى إلى بضعةٍ من هذه الأصوات. هنالك أشخاص انسحابيّون ولا يدلون بأصواتهم، كما يوجد آخرون يستغلون هذه التيّارات بشكلٍ مسيء أو أنانيّ، فيستخدمون أصواتهم لمصالحهم وامتيازاتهم الشخصيّة.

إذا ما فهمتك بشكلٍ صحيح، فأنت مهتمٌّ بالتعمّق في فرضيّة مفارقة الاندماج، وأيضاً بالدخول في تفاصيلها المعقدة والتمايزية. يعني ذلك بشكلٍ أدق عدمَ التعامل مع النزاعات بطريقةٍ جامدة وتبسيطية. في حديثنا عن المهاجرين-ات، على سبيل المثال (هنا قد قمت أنا عن طريق جندرة مهاجرين-ات بوضع تفصيل تمايزي)، بل أن نطرح على أنفسنا تساؤلاتٍ مثل: ما هي وجهات النظر المطروحة؟ ماذا تريد كلٌّ من الفئات المعنيّة؟ ما العلاقات التي تجمع هذه الفئات مع بعضها البعض، وما هي العناصر المشتركة فيما بينها؟ الأهم من ذلك كلّه، علينا أن نتمهّل ونسأل أنفسنا: ما الذي فهمناه وما الذي لم نفهمه بعد؟

في مشروع بحثٍ نقوم به حالياً، نطرح سؤال: ما هي المرجعيات التي تستند إليها الأطراف المعنية بمحاربة التمييز. هل يعتبرون ديانتهم، أو أصولهم الإثنيّة أو انتماءهم القومي مرجعيةً لهم؟ أم أنّهم يتجاوزون هذه الانتماءات ويتناولون الموضوع بوصفهم مجتمع ما بعد الهجرة؟ أم هي فئة تعتبر انتماءها الثقافي ألمانيّاً جداً ولا تجيد لغةً أخرى غير الألمانية، مع وجود سمةٍ ما تميّزها وتجعلها عرضةً للتمييز بسبب أن أحد والوالدين ذو بشرةٍ بيضاء والثاني ذو بشرةٍ داكنة؟ عندما نسمع من مختلف الفئات هذه عن تجاربها الشّخصية مع التمييز في المجتمع، نجد أنّه ليس هنالك الكثير من الأشياء المشتركة بينها. يستخدم البعض منهم مفرداتٍ مثل العنصريّة والتمييز في حديثهم عن تجاربهم، لكن مطالبهم في التغيير، في حقيقة الأمر، ليست من نوعٍ انتمائي. لا يجمعهم الكثير، تماماً كحال سكان بلدٍ أو بلدةٍ ما، لا يجمعهم الكثير رغم إجماعهم على عدم الرّضا حيال سياسة بلدهم أو بلدتهم، والأمر ذاته ينطبق على الفقراء والأغنياء، أو سكان المناطق الألمانية الغربية أو الشرقية سابقاً. هؤلاء لا يجمعهم الكثير أيضاً، عدا تأفّفهم من شيءٍ ما يزعجهم بشكلٍ مشترك. حتى أنهم حين يتحدّثون عن هذا الشيء نكتشف أنهم لا يتناولونه جميعاً من المنظور نفسه، ومن الممكن أن تكون أهدافهم من تغيير هذا الشيء مختلفة. هذا هو المقصود بمصطلح التنوع الفائق أو الـSuper diversity.

إحدى المقولات التي بقيت عالقة في الذهن من كتابك، هي «أن ثقافة الجدال والحوار هي الطريقة المثلى لإعادة بناء الثقافة الرّائدة لمجتمع ما». كيف علينا أن نعيد التّفكير في مجتمعٍ مستمرّ التغيير والتغيّر، تتعدّد فيه التيّارات الفكريّة ووجهات النّظر، وتكثر أطرافه المستقطبة بتزايد؟ سمعتك تقول في إحدى محاضراتك أنّ درجة التّنوع الاجتماعي التي وصلنا إليها، لا تُقارن بنظيرتها منذ عشرة أعوام، ناهيك عن نظيرتها منذ عشرين عام. ما معنى ثقافة الحوار والجّدال في وسط هذه السّيولة والسّرعة التي نعيش فيها؟

نعم، هذه مشكلة، علينا أن نتعامل بشكلٍ دقيق وتمايزي مع مصطلح ثقافة الحوار والجّدال. في البدء علينا أن نعترف بضرورة، بل بلزوم وجود الاختلاف وخوض النّزاعات، وأنّ لا ضرر فيها من حيث المبدأ. إلى هنا يبدو الأمر سهلاً، لكن لم يسبق أن نجح تطبيق ذلك بشكلٍ جيّد.

ربّما أصبح الآن مرئيّاً وواضحاً لنا، أنّ تطبيق ذلك لم ينجح بعد.

تماماً، لأنّنا لم نضطر للجّدال إلى هذا الحدّ من قبل. أوّلاً الجّدال ليس شيئاً سيّئاً، بل على العكس، نحن بصدقٍ نستحقّ أن نخوض الكثير من الجّدالات. علينا الاعتراف بذلك، وإلّا فلن يمكننا نشر هذه الثقافة؛ ثانياً علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الطّريقة المثلى لخوض جدالاتنا؟ كيف نتجادل وكيف نريد لجدالاتنا أن تكون؟

الأجوبة على هكذا أسئلة ليست من نوعٍٍ فكريّ، بل تتطلّب الخبرة والممارسة، أي أنّ الباحثون في هذا المجال لن يجدوا إجاباتٍ أفضل من العاملين فيه. هنالك بالطّبع الكثير من الأساسيّات التي يمكننا الاستناد إليها، مثل أن نتجادل حول موضوعٍ ما وليس حول الأشخاص وإلى ما شابه…؛ النقطة الثالثة وهي أعقدهم: ما الهدف من أن نتجادل أصلاً؟ الهدف البنّاء هو أن نتجادل بهدف الحصول أو تشكيل مستقبل محدّد، وهذا بالضبط هو ما لا نفعله! نحن نتجادل طوال الوقت حول حاضرنا وحول تأويلات الماضي، هذا ما يرينا أنّ الجميع معنيّ بالحفاظ على مكاسبه. ما نحتاجه هو توجيه أنظارنا نحو المستقبل، أي أن نطرح على أنفسنا سؤال: كيف سيكون شكل مستقبلٍ تؤخذ في حاضره متطلّبات وحاجات الجميع المتناقضة فيما بينها بعين الاعتبار؟

هذا أمر لا غنى عنه، بل أنّ في مجالات النزاع التي سأتطرّق إليها بعد قليل، ليس هنالك حلّ آخر.

النقاط الثلاث التي طرحتها والتي تلخّص الأفكار التالية: الاعتراف بأهمية الجّدال، تحديد كيفيّة خوض هذه الجدالات وخوضها بهدف تغيير المستقبل، هي برأيي المجالات الثلاث الكبرى المهمّة لصنع ثقافة حوار وجدال ناجحة. لكلّ من المجالات الثلاث هذه مشكلة ما.

هنالك نقطة أساسيّة في نظريتي تأتي بعد النقاط الثلاثة هذه، ألا وهي ضرورة أن تكون ثقافة الحوار والجدال واقعٌ عمليّ معاشٌ ومُمارس، لذلك فإنّه من غير المجدي أن أخبرك كيف علينا أن ندير جدالاً بيننا، و أن نضع عشرين معياراً للشّكل «الصحيح» لثقافة الحوار والجدال.

المثال العمليّ الأفضل لذلك هي صفوف المدرسة الابتدائية٬ التي أزورها حاليّاً بشكلٍ مستمرّ.

هنالك صفوف عُلّقت على حائطها عشرة قواعد انضباط، والتي في الحقيقة سُنّت وتمّ تعليقها لكي تُخرق. وفي صفوفٍ أخرى تمّ التوصّل لحلولٍ أفضل، وهي ألا يتم سنّ وتعليق قواعد، حتى أنّ الأطفال لا يمكنهم إخبارك عن قواعد يحفظونها. المسؤولون عن هذه الصفوف والطلّاب أنفسهم لا يعلمون سبب نجاح صفّ مدرسيّ كهذا. الجّواب هنا هو أنّ هنالك ممارسة مستمرّة وروتينيّة لحلّ النّزاعات تطوّرت وتوطّدت على نحوٍ بطيءٍ و متين.

كباحث في مجال التّعليم، هل تعتقد أن الضعف في ثقافة الحوار و الجّدال يعود لنقصٍ في المنظومة التّعليمية، بالأحرى هل هو نقص كفاءات؟ بمعنى آخر: كيف يمكن للمجتمع تعلّم إدارة النّزاعات؟

الأمر يدور حول الإدراك والاستنتاج الأمور، لذلك فإنّ نظريّتي لفتت الانتباه وحفّزت آليّة تفكير أدّت إلى سلسلة من الاستنتاجات ولحظات إدراك كثيرة. استنتاج الأمور وإدراكها هو شيءٌ مساعد، لكنّه غير كافٍ. نحن نحتاج لتحويل الاستنتاجات هذه إلى ممارساتٍ مستمرّة، أي إلى ثقافة مُعاشة.

أمّا عن سؤال التّعليم وعلاقته بذلك، فأنا حذرٌ تجاهه، إذ أنّنا نستطيع رصد أسوأ الأشكال لحلّ النّزاعات داخل الجّامعات. هذا يوصلنا إلى أنّ نسبة التّعليم لا تمنحنا مناعةً ضدّ الوقوع في أخطاء تتعلّق بإدارتنا لنزاعاتنا، بل على العكس؛ من الممكن أن تكون إدارة نزاعٍ أو جدال بشكلٍ عقلاني أشدّ صعوبةً مع شخصٍ ذو امتيازات عالية وشعورٍ عالٍ بالاستحقاق وقدرةٍ كبيرة على تحليل الأمور. كثيراً ما تتخلّل نقاشات خصاميّة مع هكذا أشخاص مغالطات وتناقضات منطقيّة كثيرة، يتمّ تحمّلها تقديراً للشخص هذا، وحفاظاً على قيمة العلاقة معه.

ما هو الدور الذي تلعبه البلديات أو المجتمعات المحلية، التي تأخذ مساحةً واسعة في هذا الكتيّب؟ فهي تتعامل مع النزاعات بشكل يومي بسبب طبيعة عملها القائمة على تنظيم حياة مشتركة، حتى لو لم تكن تستخدم مسمّى النزاعات بعينه: عمليّات التّفاوض المستمرة نجدها في كل اجتماع لمجلس المدينة، وفي كل مجموعة عمل، وفي كل لقاء عابر في الشارع. كما أن الشرطة وإدارات الأحياء وغيرهما يعالجون النزاعات المتعلقة بالعيش المشترك من خلال عملهم باستمرار. ربما يساعدنا إدراك أنّ التعامل مع النزاعات قائم بالفعل على تقليل الخوف منها أحياناً. لكننا نلاحظ في الممارسة العملية أيضاً أن العديد من المؤسسات تصل إلى حدود قدراتها في التعامل مع النزاعات، رغم خبراتها المتراكمة، وذلك لأن مواضيع جديدة، وفئات جديدة من الناس والمصالح تظهر باستمرار، مما يؤدي إلى تغييرات في النسيج الاجتماعي٬ والتوقّعات وأنماط الحياة. ربما علينا أن نسأل أنفسنا: كيف يمكن تعزيز هذه المؤسّسات وتكييفها مع التحديات الجديدة؟ إلى أي مدى يجب أن تطوّر من نفسها؟

أعمل على أسئلة كهذه مع صنفين من المؤسّسات في الوقت نفسه: المؤسسات التعليميّة ومؤسّسة الشرطة. أعتقد أنّنا يمكننا إسقاط ما نتحدّث عنه على كلّ المؤسّسات التي تتغيّر شروط عملها بالتوازي مع التغييرات المجتمعيّة بعد إدراك أنّ آليّات العمل السّابقة لم تعد تتناسب مع المعطيات المجتمعيّة الجديدة.

تاريخيّاً كانت هذه المؤسّسات تؤدّي عملها بشكلٍ وظيفيّ يركّز على أداء المهمّات بشكلٍ منهجيّ. لم يقع التّركيز حينها على أهميّة صنع الثّقة وتوطيد العلاقات والتّحالفات مع مؤسّسات رديفة أو أشخاص معنيّة. كان التّعامل مع الثّقة بتلك المؤسّسات يتمّ على أنّه بديهي وغير مشروط، ولم يكن صنع العلاقات العامّة والتّحالفات العابرة للمؤسّسات يحظى بالاهتمام. هذه الأمور هي قيد التغيير حاليّاً. عندما تحدث تغييرات هيكليّة على مدى عشرين عامٍ، فلا بدّ من تغيير المهمّة الوظيفيّة بما يتوافق مع ذلك.

حضانات الأطفال والمدارس الابتدائيّة هي مؤسّسات طليعة في مواكبة هذه التغييرات، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ هذه التغييرات مرئيّة هناك أكثر، إذ يتّضح حدوث التغييرات المجتمعيّة في مرحلةٍ باكرة، وذلك لأسبابٍ متعدّدة تبدأ بآثار التّطورات التكنولوجيّة والرقميّة على الأطفال مروراً بتأثير تجارب الهجرة عليهم، وصولاً إلى آثار الفقر المتوارث والتغييرات التي طرأت على منظومة العائلة. كلّ هذه التغييرات تتّضح على الأطفال أوّلاً وعلى النّاشئين ثانياً. تتّضح التغييرات عند النّاشئين داخل مؤسّسة الشرطة أيضاً، بينما تتّضح التغييرات عند الأطفال ضمن الحضانات والمدارس.

من المؤكّد أنّ ليست كل المدارس والحضانات تطبّق التغييرات بجودةٍ عالية، لكن من المؤكّد أنّ هذه جميع المؤسّسات تقريباً قد واكبت التغييرات المحيطة بها بشكلٍ نسبيّ.

ما الذي فعلته هذه المؤسّسات لإحداث هذا التغيرات؟ ما هو المثالُ الملموس لتكيّف هكذا مؤسّسات مع التغييرات غير واضحة المعالم المحيطة بها؟

كانت هذه المؤسّسات أحاديّة الوظيفة سابقاً، وهي تمرّ حاليّاً بعمليّة غير منظّمة من التغييرات التي تجعلها متعدّدة الوظائف. هذا يعني أنّه أصبح على المدارس التفكير بـ والتعامل مع أسئلة متعلّقة بالصحّة والتديّن والتعدّدية الدينيّة، وتعدّد اللغات عند طلّابها، كما أصبحت تتعامل مع أولياء أمور الطّلاب بشكلٍ أقرب، بينما أصبح عليها أيضاً أن تعنى بالحالات التي يكون فيها حضور أولياء الأمور في حياة الطلّاب منخفضاً؛ ولأنّ أولياء الأمور أنفسهم أصبحوا أكثر تنوّعاً واختلافاً، فأنّه من الصّعب توقّع إيجاد شكلٍ «عاديّ» ومتّفقٍ عليه لممارسة هكذا مهمّة.

هنالك عددٌ لا نهائي من الأمثلة على ذلك. نستطيع القول إنّ النماذج الأكثر نجاحاً بين المدارس الابتدائيّة، هي تلك التي تعمل بشكلٍ مختلفٍ عن المدارس يوم كنت أنا طالباً مدرسيّاً. بينما نلاحظ أنّ المدارس التي تحاول المحافظة على الشّكل التقليدي، أحادي الوظيفة والاختصاصات في أدائها لمهمّتها: بمعنى أن تحصر اهتمامها بتطبيق خطّة تعليميّة جامدة، و أن تعتمد على مختصّي التدريس فقط دون توظيف مختصّين تربويّين يعنون بشؤون أخرى للطّلاب، فينخفض نجاحها بشكلٍ مستمرّ.

في مثالنا الآخر، مؤسّسة الشرطة، التي هي بشكلها أحاديّ الوظيفة مسؤولة عن تحقيق وحفظ الأمن والنّظام. لكن ذلك لم يعد كافياً. أنا أتعاون مع الشّرطة حاليّاً فقط في الحالات الخاصّة الصّعبة. والشّرطة نفسها بدأت تلاحظ أنّ متطلّبات عملها لم يعد كالذي كان عليه منذ عشرين عام.

سابقاً حين كان يسود انطباع وجود عوامل مشتركة كثيرة جامعة للنّاس، ووجود اختلافاتٍ أقلّ وتغيّرات أقلّ تواتراً في المجتمع، كان النّاس يقدّمون الحماية لبعضهم البعض ويمارسون الرقابة الذاتية بشكلٍ تلقائي، مما كان يسهّل على جهاز الشرطة مهمّته. عندما تقلّ المُشتركات بين الناس وتنخفض الرّقابة الاجتماعية وتخرج أساليب حلّ النّزاعات عن الدّوائر الأهليّة والمحليّة، يميل النّاس للاستعانة بالشّرطة بشكلِ أسرع. هذا بحدّ ذاته يسبّب تناقضاً. يتوضّح حاليّاً أنّ عدد الجّنايات لم يعد مرتفعاً بشكلٍ هائل في ألمانيا، لكن عمل الشّرطة بات أصعب وأكثر إجهاداً.

هاتان الحقيقتان المتناقضتان هما دليلٌ على أنّ التحدّيات التي تواجهنا في مجتمعٍ أصبح التّنوع فيه يزداد باستمرار تؤثْر على عمل المؤسّسات بشكلٍ ملحوظ وغير قابلٍ للتّجنّب.

هذا يعني أنه المجتمع في الوقت الراهن يشهد تغيرات كبيرة، والسؤال المطروح هو: كيف يمكننا تكييف الآليات التي تكيّف المجتمع مع هذه التّغييرات؟ كيف نحافظ على أدائها الوظيفي بدلاً من التّمسك بالثّوابت وتفادي التٌغيير؟

ليس من الضّروري أن تكون علاقة العمل في مجال إدارة النزاعات مع مجالات كالعمل في دور الحضانة أو سلك الشّرطة واضحة وبديهيّة. عندما تتعاون حضانة الأطفال مع الأهل لتحقيق مهمّة ما، أو تضطّر الشرطة للتّواصل مع عدّة أطرافٍ متنازعة، وتحتاج لذلك كسب ثقة هذه الأطراف، فالأمر يتعلّق في كلتا الحالتين بإدماج مختلف الفئات الاجتماعية ذات اهتمامات واحتياجات متباينة، في عملية البناء المجتمعية. عندما تغيب المشاركة، ولا تُدمج المصالح والاحتياجات في عمليّة البناء المجتمعيّة، فإن النزاعات تصبح غير بناءة. قد يؤدي ذلك إلى تصعيد النّزاعات، لكنه قد يأخذ شكلاً من الاستسلام أو الانسحاب من المجال العام أيضاً. ولهذا أرى أن تلك الأمثلة غاية في الأهمية، خاصة في سياق النقاش حول ثقافة إدارة النّزاعات. في أجهزة الإدارة المحلية، يُنظر غالباً إلى تزايد توقّعات المواطنين من هذه الأجهزة الإداريّة على أنه مصدر كبير لنزاعات محتملة.

حتى هذه النزعة الاستحقاقيّة في تقديم المطالب تحمل أوجهاً متعددة وتأتي نتيجة التغيّرات التي ناقشناها للتو، تماماً كما في مثال الشرطة، فإنّ هذه التغيّرات تظهر لأن العديد من الأمور لم تعد تُحل بشكل مباشر أو بشكلٍ فردي.

لكن قد تكون هذه النزعة الاستحقاقيّة مرتبطة بالشّعور بالانتماء أيضاً. فمن يسنّ مطالباً، فإنه في الوقت ذاته يسعى للمشاركة، ولأن يكون جزءاً فاعلاً في دائرة اجتماعيّة ما. ومن هنا قد تنشأ حساسية جديدة تجاه المشاكل، التي كانت ربّما موجودة ذاتها في الماضي، لكنها اكتسبت الآن معنى مختلفًا، لأنّني كفرد لم أعد قادراً على حلّ هذه المشاكل بمفردي، وأصبح سعيي لحلّها جزءاً من التفاوض حول انتمائي، وليس مجرد شيء أتحمله بصمت كما كان يحدث سابقاً.

هنالك احتمالٌ أن تكون المشكلة ذاتها موجودة في الماضي بالفعل، لكنها لم تكن مرئية لأن المتضررين لم يعبّروا عنها، أو لم تكن لديهم مساحة لطرحها علنًا في المجال العام، أو ببساطة لم تكن تحظى آنذاك بالاهتمام. كل هذا يؤدي بما معناه، إلى إحداث الجّلبة حول المشاكل أكثر من الماضي، وكأنّها حركات ارتداديّة.

من خلال تحقيقات موقع «كورّكتيف» الصحفي، واجتماع بوتسدام، وأعراض أخرى نراقبها منذ سنوات، توضّح لنا كيف تستولي القوى اليمينية المتطرفة والمعادية للتعددية على مواقع التأثير. أظهرت الانتخابات الأخيرة لنا كيف تخطف هذه السرديات انتباه واهتمام الناس. كما تفّسر أنت في كتابك نجاح الشعبوية باعتبارها نوعاً من ردّة الفعل العكسية، أو نتيجةً لرفض بعض الأشخاص، سواء بإرادتهم أو بسبب عجزهم، تقبّل أن ترتيب الطاولة في حالة تغيير، وأن هناك نقاش يدور حول وصفة الكعكة نفسها التي يدور حولها النّزاع. ما الدور الذي يجب أن تلعبه ثقافة إدارة الحوار والجّدال هنا؟ هل يتعلق الأمر بخلق مفهومٍ جديدٍ لـ«نحن» جديدة ضمن هذا التجمّع حول الطاولة؟

إلى جانب أنني لست متأكداً مما إذا كان من الصّائب خلق «نحن» معيارية، فإنّني لست واثقاً أيضاً مما إذا كان ذلك ممكناً. الشكل الوحيد الذي رأيت من خلاله محاولة ناجحة لخلق «نحن» فائقة التنوع كانت بخلق نحن وطنيّة، لكن هذا يتطلب شروطاً معينة، كما هو الحال في كندا، حيث يتم تدريب الأطفال في المدارس الابتدائية على ذلك أسبوعياً.

أما الـ«نحن» الوظيفية، فتعني مشاركة كلّ من يجلس حول المائدة في النقاش الدّائر، دون الحاجة إلى إحساس مشترك بالانتماء ذاته. يمكننا القول: كلما كثر الأشخاص المشكّلون لهذه «نحن»، قلّ الشعور بالانتماء لها. وهذا أمر منطقي إلى حد ما، فإذا شعر عدد متزايد من الناس في ألمانيا بأنهم لا ينتمون إلى «نحن» معيارية، لأن المجتمع في تغيّر وتنوّع متزايدين، وأنماط النّظام والتنظيم في تبدّل، فإن ذلك لا يجعل الأمور أسهل. لذلك، لست مقتنعاً بأن العمل على «نحن» موحّدة ومعياريّة هو النهج الصحيح.

العمل على مستقبل مشترك أكثر إفادة بكلّ تأكيد. أن نسأل أنفسنا: كيف ينبغي أن تبدو الأمور في المستقبل؟ يمكن ملاحظة ذلك بوضوح داخل المؤسسات: إذا سألت في مدرسة ابتدائية أو في جهاز الشرطة كيف ينبغي أن يكون شكل هذه المؤسّسات بعد خمس سنوات، سيبدأ الجميع بخوض نقاش بطريقة بنّاءة تلقائياً، حتى أولئك الذين يميلون للمحافظة على الأشياء كما كانت قبل 30 عاماً. التفكير والعمل بمنظور مستقبلي يبدو لي أكثر جدوى من التركيز على خلق مفهوم للـ«نحن». في التفكير والعمل.

ربما ينبغي أن نسأل أنفسنا عند هذه النقطة: ما هي العوامل التي كانت تهدئ النزاعات القائمة في الماضي أو تخفيها؟ المهدئ الأكبر للنزاعات على الإطلاق هو فكرة النموّ الاقتصادي؛ ولهذا تنجح الرأسمالية باعتقادي بهذا الشكل، و لذا ربما أصبح «حزب الخضر» حالياً موضع مساءلة .

بالمعنى المجازي، يعني ذلك أن تنمو الكعكة بشكل متزايد، أو على الأقل أن يكون لدى الجميع تصوراً بأن الكعكة ستستمر في النمو حتى لو تغيّرت «الوصفة». وجود كعكة متزايدة الحجم يجعل الأمور أسهل بكثير. لكن إذا شعر الجميع الآن بأن الكعكة ستتقلص، فسيزداد الأمر تعقيداً. وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ هناك دعوة للحدّ من هذا النمو من منظور الاستدامة، أو أنّ هناك توجّه نحو (degrowth)، أي التحوّل عن النمو الاقتصادي اللامحدود، فسيُشكل ذلك بالفعل مشكلة كبيرة ضمن هيكليّاتنا الاجتماعية.

عاملٌ مهدئ آخر هو وجود هكليّات تضامنية قوية، لكنها آخذة في التراجع كما ناقشنا سابقاً.

إنّهما في النهاية شيئان يوفّران الشعور بالأمان. فالفكرة خلف النمو تكمن في ضمان الشّعور أنّني جزء منه، طالما أنّني أفعل الأمور بشكل صحيح إلى حد ما. شعور أنّني سأكون دائماً على ما يرام، وأنّ حالتي ربما ستتحسن، لكنّها على الأقل لن تسوء. حتى إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فباستطاعتي الاعتماد على شبكاتي الاجتماعية، حيّي، عائلتي، والدولة الرّعائية التي يمكنني الاعتماد عليها.

الأمان مهم، لكن لا ينبغي علينا التقليل من أهمية أن نتوجّه إلي المستقبل في تفكيرنا بالأمان وفي سعينا إليه. إذا كنت تؤمن بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، فستتمكن من تحمّل المشكلات الحالية، لكن إذا كنت تعلم أن بلديتك ستضطر إلى مواصلة سياسات التقشف في السنوات القادمة، فمن الطبيعي أن تفقد أعصابك عندما يتم سلبك رفاهيّة ما، كأن يتم إغلاق المسبح لهذا العام.

بمعنى آخر، إذا كنت تتوقع تحسّن الأمور على المدى الطويل، فسيبدو إغلاق المسبح كمثال مجرد تفصيل بسيط. أما إذا كنت تعتقد أن كل شيء سيسوء، فستقاتل من أجل صغائر الأمور. والدّراسات تظهر بوضوح أن معظم الناس يعتقدون أن الأمور تسوء بانحدار. لذا، فيمكننا القول: المستقبل كان يبدو أفضل في الماضي، ممّا يبدو عليه الآن.

وبناءً على ذلك، علينا أن نناضل اليوم من أجل مستقبل أفضل، ولكن دون البحث عن الحلول في الماضي، إذ أنّ هذا هو ما يفعله الشعبويون والأصوليون الدينيون بالفعل.

*****

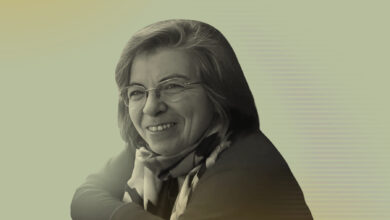

علاء الدين المفعلاني هو أستاذ علم اجتماع متخصّص بالهجرة والتعليم في الجامعة التقنية في دورتموند. كان سابقاً أستاذاً في جامعة أوسنابروك وجامعة العلوم التطبيقية في مونستر، كما شغل منصب رئيس قسم في وزارة الأطفال والأسرة واللاجئين والاندماج في دوسلدورف.

صدرت كتبه الأخيرة «مفارقة الاندماج» و«أسطورة التعليم» و«لمَ العنصرية؟» عن دار النشر كيبهناور أوند فيتش. كما شارك في مطلع هذا العام في تأليف كتاب «الأطفال – أقليّة بدون حماية: النّشوء في المجتمع المسنّ».

موقع الجمهورية