عن اعتقال صديقتي واسمي الصحافي المستعار/ ورد بيك

لطالما شكّلت حرياتنا الصغيرة ثقوباً في جدار الديكتاتورية السوريّة، صنعتُ مع اسمي المستعار ثقوباً عدة في هذا الجدار الضخم، مع كل مقال أحدثتُ فتحة أخرى وكتبت عما يعنيه العيش في سوريا.

بعد انقطاعٍ دام نحو الشهرين، عُدت إلى دمشق حيث أعيش، استقبلني أحد الباعة عندما دخلت متجراً قريباً من سكني، اشتريتُ منه بشكل يوميّ، قال ضاحكاً: “وين هالغيبة يا رجل!، والله شغلت بالي فكرتن اعتقلوك”، أجبته وأنا أتفحّص بعض حَبّات الخضار: “ليش ليعتقلوني! ما عملت شي”، أجاب بإشارة لي: “والله عم يعتقلوا كل الي بيطلع بوجهن، خاصة الي عم ينشروا على صفحات الفيس بوستات عن الوضع”، ابتسمت من دون أن أنظر نحوه وقلت: “لا، لم أنشر شيء…”

لم أستطع تجاهل عبارة البائع في ذلك اليوم، ظلّتْ تجول في رأسي، تقلّب ذكرياتي وتساؤلاتي، راجعتُ نفسي عشرات المرات متسائلاً: “هل قلتُ شيئاً خطيراً أمام أحد؟”، يغلبني التخيّل بينما أشاهد نفسي محتجزاً داخل سجون النظام المعتمة، أغمضُ عيني بينما يعتصر قلبي من الخوف. في ذاك اليوم، تفحّصتُ كل محادثاتي السابقة على حساباتي الإلكترونية مع أصدقائي وأقربائي خوفاً من أن أكون قد انزلقت الى حديثٍ سياسي، لا أمان حتى في أحاديثنا الإلكترونية، حيث يجول أمن المعلومات التابع للنظام السوري في حساباتنا.

الخوف مما قلناه

وصلتُ إلى محادثة سابقة بيني وبين إحدى صديقاتي، اختفت هذه الفتاة ذات الـ 19 عاماً من السوشال ميديا فجأة، كانتْ مليئة بالطاقة والجرأة، تكتب منشورات عن صعاب حياتها كشابة سوريّة، تشارك معاناتها النفسية تارةً، وطوراً أغنية لطيفة لتحسين المزاج، تبيع الكتب الأدبية لتأمين مصروف جامعتها، وأحياناً أُخرى تنشر صوراً لتسريحة شعرها القصير… توقّف نشاطها عبر صفحتها الشخصيّة منذ أشهر، اختفت الدائرة الخضراء جانب اسمها، واختفت هي بدورها.

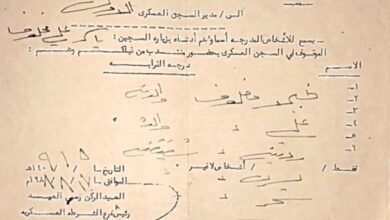

عرفتُ لاحقاً أنها اعتُقلت من منزلها الواقع في احدى قرى اللاذقية ليلاً أمام عائلتها رداً على بعض التفاعلات على منشورات تخص تظاهرات السويداء. هي ليست أول صديقة أفقدها، إذ سبق واحتُجز أشخاص أعرفهم، منهم من خرج بعد تحقيقات طويلة، ومنهم من بقي في غرف الاعتقال. سألتُ صديقاً صحافياً بقي قرابة الأسبوع في غرف التحقيق: “كيف يبدو الداخل؟”، فأجاب: “إنه مكان لا تريد أن تعرف عنه شيئاً، إبقَ بعيداً عنه فقط”…

لا يعرف صديقي أنني أُمارس الصحافة تحت اسم مستعار، لا يعرف شيئاً عن المقالات السياسية ولا خوفي الذي أحتفظ به وحدي من دون أن أشاركه مع أحد، خوفي الذي يتحول الى حرية ونشوة عندما أشاهد مقالاتي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس، والعبارات التي يتبناها كثيرون يعيشون في الداخل، يفصلهم عن قولها وحش النظام وإجرامه.

العيش داخل دمشق كان نقطة الانطلاق والدافع الأساسي للكتابة، وما إن خرجت ومشيت في شوارع هذه المدينة حتى عدت وكتبت عما يعنيه البقاء في الداخل.

لم أكن أدرك ما الذي تعنيه الحريّة فعلياً حتى امتلكتُ اسماً مستعاراً، منحتني الصحافة اسماً آخر وهويّة جديدة غير محدّدة بجنس أو عمر أو قيد مكاني ولا حتى رقم وطني، اسماً حراً يصلح لأن يكون أي شيء أريده، يمكن أن أكون فتاة أو رجلاً، كبيراً أو صغيراً… يمكنني أن أكون نفسي ببساطة، أعطتني الصحافة صوتاً ومنبراً صغيراً لقول ما أريد، اختبأت خلف شخصيّة مجهولة ومضيت.

ركضتُ مع هذا الاسم مسافات لم أجرؤ على قطعها سابقاً، رأيت العالم من زاوية بعيدة، استمرت الحال حتى بدأتْ مقالاتي تنتشر على مواقع أُخرى، يشاركها أشخاص البعض منهم أصدقائي من دون أن يعرفون هويّة الكاتب الحقيقي. في تلك اللحظة، شعرت باسمي يذهب مني، يسبقني بطريقة ما، كلما انتشرتْ مقالاتي أكثر كلما زاد خوفي وقلقي من هذه الشخصية الجديدة، ومن أن أفقد سيطرتي عليها، ليصبح كل ما يربطنا كلمة واحدة محقّة نريد قولها.

“والله عم يعتقلوا كل الي بيطلع بوجهن، خاصة الي عم ينشروا على صفحات الفيس بوستات عن الوضع”

العيش خلف اسم مستعار

بينما كنت أجلس مع صديقي الصحافيّ في وقت لاحق، ناولني جهازه المحمول وقال: “إقرأ هذه المادة”، إذ نتناقل عادةً كأصدقاء ما يعجبنا كنوع من المشاركة، نظرتُ نحو الهاتف ووجدتُ مقالاً لي يعلوه اسمي المستعار، تلك اللحظة الفاصلة التي وقفتُ فيها أمام ذاتي وقرأتُ نفسي بهدوء محاولاً عدم إصدار أي رد فعل بجانب شخص آخر يراقبني.

على رغم أنني أثق بصديقي جيداً، لكنني أعرف أن كل أسرارنا ستُكشف أمام أساليب استجواب النظام وكل تهديداته التي ستُخرج أعمق الأسرار من داخلنا، قررتُ _حتى الآن_ العيش مع هذا الاسم لوحدي، لا أشاركه حتى مع أصدقاء آخرين أعرف أسماءهم المستعارة.

عندما انتهيت من قراءة المقال، أعدت الجوال لصديقي بهدوء بينما أتخيل رجال الأمن وهم يضعون مقالاتي في وجهي ويسألونني: “هل تعرف لمن هذه الكتابات؟”.

عالم الكتابة المستعار ليس جديداً في سوريا، وتجاربنا قد تكون صغيرة أمام صحافيين/ات كتبوا سنين طويلة عن الطغاة والديكتاتورية والخوف، عمّا تعنيه الحروب بحقيقتها وقسوتها، منهم لا يزال يعيش خلف هذه الأسماء حتى الآن، ومنهم من كشف هويته الحقيقية وعاش في بلادٍ بعيدة.

الكتابة باسم آخر تستدعي طقوساً خاصة، كالبحث عن مكان آمن، إغلاق الأبواب، الجلوس وحدك والبدء بالكتابة على ذاكرة فلاشة _USB drive صغيرة توصل باللابتوب المحمول للتأكد من عدم ثبات أي نسخة مما نكتبه على أجهزتنا. ففي حال حدث شيء ما أو استُدعيتَ الى التحقيق، فلن يكون هناك أي إثبات أو دليل ملموس، بحيث تُخبأ هذه “الفلاشة” في مكان سري أو تُتلف بأسوأ الحالات. وعلى الرغم من كونها خططاً غير آمنة كفاية أمام نظام استخباراتي يمكنه التقاط وإعادة أي إيميل أو محادثة محذوفة، لكنها وسليتنا الوحيدة لنمنح أنفسنا قليلاً من الأمان.

امتلكتُ “فلاشة” صغيرة منذ بدأت الكتابة، أضع فيها كل الأفكار والجمل التي بإمكانها أن تقصيني نحو المجهول، حجمها الصغير سمح لي بإخفائها في أماكن يصعب الوصول إليها، خصوصاً عند تنقّلي بين الحواجز ومراكز التفتيش المنتشرة في البلد. يبحث رجال الأمن عن أي شيء غريب، متفجرات أو أسلحة أو مواد مهرّبة أو حتى أشخاص، يبحثون عن أي سبب ليلقوا القبض عليك. مرةً أضعُ “الفلاشة” في سروالي الداخلي ومرةً في جوربي ومرةً في جيب صغير مخفي، هكذا تصبح ملابسنا الداخلية مكاناً آمناً نضع فيه حريتنا وخوفنا، ننتظر تلك اللحظة التي ينتهي فيها التفتيش لنعبر المكان بهدوء وقلب يخفق بقوّة.

خلال ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، أبحثُ عن مكان بديل أجد فيه كهرباء لأتابع عملي. غالباً ما أتجه نحو المقاهي والكافيتريات، أختار طاولة معزولة قدر الإمكان بجانب حائط، أجلسُ عليها وأسند ظهري للجدار، بحيث يمكنني الكتابة من دون أن يرى أحد من الخلف ما أفعله.

ماذا يحدث خلف الجدار؟

في إحدى المرات بينما كنت أجلس على طاولة لوحدي، سألني موظف الاستقبال إن كنت أُمانع في أن يشاركني الجلوس على الطاولة شخص آخر، وقد أصر بطلبه نظراً الى امتلاء المكان. لم أمانع طالما أن الكرسي أمامي، تابعتُ الكتابة بانشغال، اقتربَ الشخص، أزاح الكرسي وجلس، ما إن رفعتُ رأسي حتى وجدتُ رجلَ أمن أمامي، يرتدي بذلة عسكرية وعلى كتفه ثلاثة نجوم وعدد من الشارات تدل على الامتياز المهني في رتبة عمله.

تشاركنا الجلوس على هذه الطاولة لمدة نصف ساعة تقريباً، كلانا كان ينظر باتجاه معاكس، وكلانا كان يرى الآخر في هذا الانعكاس، وكأن الوصول الى الجهة المقابلة يحتاج الى مواجهة الشخص الآخر أولاً. الفرق بيننا كان بالرؤية، أنا أحدق نحو الأشخاص خلفه، بينما هو يحدق بالجدار خلفي. لم نتشارك الحوار، تبادلنا بعض الابتسامات إلى أن غادرتُ المكان، وتركته وجهاً لوجه مع الحائط.

هذه الطاولة مثالٌ مصغّر عن سوريا اليوم، مغادرتها تعني فرصة أخرى للنجاة، أما الحائط فهو عنصر مشترك بيننا نحن السوريين، يفصلنا وجوده عن الجهة المقابلة، قد لا يعني تجاوزه معرفة الحقيقة بالضرورة! لكن يكفي أن خلفه قصصاً كثيرة يمكن توقّعها.

لطالما شكّلت حرياتنا الصغيرة ثقوباً في جدار الديكتاتورية السوريّة، صنعتُ مع اسمي المستعار ثقوباً عدة في هذا الجدار الضخم، مع كل مقال أحدثتُ فتحة أخرى وكتبت عما يعنيه العيش في سوريا. الحرية في هذه اللحظة هي ما يمكننا رؤيته عبر هذا الشق الضيق، الحرية نسبيّة والوصول الى مطلقها يحتاج الى التخلص من هذه الجدران كلها…

أعيش اليوم في سوريا خلف هذه الثقوب، أحاول البحث عبرها عن أصدقائي المغيبين، اسأل نفسي بينما أستذكرهم: “ما هي فرصة أن أكون التالي؟”، لا أملك سوى خوفي عليهم والاجتماع معهم في تلك الغرف المعتمة والبعيدة.

درج