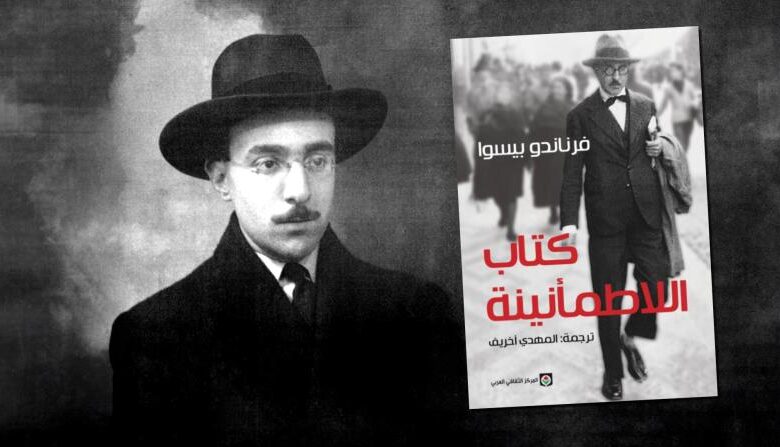

“كتاب اللاطمأنينة”: طريق فرناندو بيسوا إلى النفري والحلاج/ بشير البكر

2 يونيو 2024

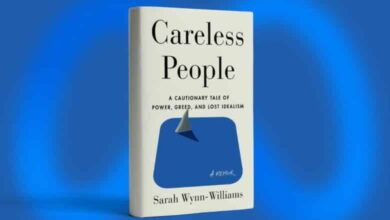

كرّس الشاعر المغربي المهدي أخريف وقتًا مهمًا من أجل ترجمة كتاب الشاعر فرناندو بيسوا المعنون بـ”كتاب اللاطمأنينة”، والذي صدر منذ أعوام عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء. وتصدرت هذا العمل الذي تجاوز 550 صفحة من القطع الكبير مقدمة مطولة للروائي المغربي الراحل إدموند عمران المليح، يقول في مستهلها إن المترجم أمضى شهورًا وشهورًا من أجل نقل الكتاب إلى العربية، والذي يعده “ثمرة اكتشاف حقيقي”. ولذا تكتسي العملية أهمية تاريخية في الأدب المغربي والعربي، نظرًا إلى قيمته الكونية التي تضعه في مصافات أدبية كبيرة، مثل جيمس جويس، مارسيل بروست. كما أنه ينتقل عبر القرون ليلتحق بالمعري والنفري. وفي هذا المقام يعد المليح أن ترجمة بيسوا تجربة سفر في كون هذا الشاعر، بما يحمله من وحي وإشراق ولحظات نادرة من الافتتان، حسب قاموس الشيخ محي الدين ابن عربي.

يقول المليح إنه أعاد قراءة بيسوا، كي يكتب المقدمة المهمة بالعربية، وانتهى إلى كثير من الخلاصات، أهمها أن “كتاب اللاطمأنينية”، يرجع إلى “إشراقات” النفري، ويجد في هذه العودة أصداء عميقة ومدوية في النعمة والسعادة والصفاء. وهو بهذا يرشح الكتاب لقراءة جديدة.

أصبح بيسوا، الذي رحل عام 1935، معروفًا على نطاق واسع عالمي اليوم، لكنه بقي مجهولًا خارج لغته البرتغالية، حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي. ولهذا الكتاب قصة باتت معروفة، اشتغل عليه بيسوا قرابة عشرين عامًا من عام 1913 حتى وفاته، غير أنه لم يظهر باللغة البرتغالية في لشبونة حتى عام 1982. انتظر في الحقيبة التي كان الشاعر يراكم فيها أوراقه، وفي لحظة اكتشافه جرى وضع الكتاب في هيئة شذرات غير مترابطة أمام أحد أقرب الأنداد إلى الشاعر، وهو برناردو سواريش، لينسخه بتصرف ويقدمه للنشر، مؤكدًا أن كل ما أرسل إليه عبارة عن شذرات، لكنها على درجة كبيرة من الأهمية، وأن القسم الأكبر منها تكاد تتعذر قراءته، مما يتطلب القيام بمجازفة كبرى في حقل تحقيق النصوص، وهذا ما خضع لعملية معقدة استمرت أكثر من عشرين عامًا، وما كان له أن يرى النور لولا إصرار عائلة بيسوا، وصبر الأصدقاء الذين عملوا على المشروع.

عملية ترجمة هذا الكاتب لا تقف عند نقل عمل أدبي من لغة إلى أخرى، أو التعريف بكاتب مجهول لدى قراء العربية، أو تسليط الضوء على أحد الآثار الأدبية المهمة في القرن الماضي، بل منح كتاب حياة إبداعية متجددة هو جدير بها، يظل قابلًا للقراءة في أي زمن، لأنه يقدم نفسه كيوميات لا تحمل تاريخًا، يوميات بلا أحداث، كما تشير إلى ذلك آخر طبعة للترجمة الفرنسية. غير أن الكتاب ليس كتابًا، إذ يستعصي على تصنيف للشكل والنوع. قد يكون قصيدة طويلة، تتقدم بقوة كنار جوفية تفيض فتسقي الأرض المجهولة. وإن تقشف الصوفية وحده القادر على الدنو المسنون من النفري، ابن عربي والحلاج، الذين تخترق أصواتهم كتاب اللاطمأنينة بشكل مدهش “قضيت ليالي مروعة منحنيًا على مجلدات متصوفة وقباليين. لم أنجح في قراءتها عن آخرها، إلا بطريقة متقطعة، وأنا أرتعد… فأترعت حمى أيامي بتأملات سامة ببراهين من الميتافيزيقا، السحر والخيمياء”.

يتحدث هنا عن ألق الإشراقات، القلق، الجسد كمركز انكسار للروح، الألم، الحكمة والجمال. وهو لا يقيم هنا في منظور ديني كما يظن بعضهم، كما لا يرد إلى انتماء أثبته بوضوح أي تصوف كان، وهو يقف بذلك وجهًا لوجه أمام النفري في حداثة تقاطع الأنفاس “أوقفني في الموت فرأيت الأعمال كلها سيئات، ورأيت الخوف يتحكم في الرجاء، ورأيت الغنى وقد صار نارًا ولحق بالنار، ورأيت الفقر خصمًا يحتج، ورأيت كل شيء لا يقدر على شيء، ورأيت الملك غرورًا، ورأيت الملكوت خداعًا، وناديت يا علم فلم يجبني، وناديت يا معرفة فلم تجبني، ورأيت كل شي قد أسلمني، ورأيت كل خليقة قد هربت مني وبقيت وحدي” (من كتاب المواقف والمخاطبات للنفري).

كتب بيسوا هذه اليوميات لمدة أعوام طويلة، ولم ينشر منها شيئًا، وتركها خلفه مثل تركة ثمينة لم يطمرها مرور الوقت عليها، ولم تفقد قيمتها الكبيرة لأنها لم تر النور في قوتها، بقيت تحتفظ بالقوة والعمق والفتنة، التي كانت طريقها إلى القراء، الذين صاروا يكنون لهذا الشاعر التقدير العميق، ليس في لغته فقط، بل في اللغات التي استقبلته كافة. ويشكل النثر الشعري الذي يكتب به بيسوا تلك اليوميات سر انتشارها، وإقبال القراء عليها “أن أكتب وأنا أركز على الكلمات كما أركز على واجهات لا أرى فيها شيئًا، فلا يتبقى لي منها سوى أنصاف معان وأشباه عبارات كألوان أقمشة أدركت بالكاد، وتناغمات حدست ثم ركبت في أشياء لا أعرفها، أكتب وأنا أتهدهد كما تهدهد أم مخبولة طفولة الميت”.

لم يفرق بيسوا بين الشعر والنثر الشعري، ولذلك يعد كتابه هذا مفتوحًا في الاتجاهين، يترك للنثر أن يأخذ مداه برشاقة وانسيابية من دون قيود، لكنه يبني الجملة كما لو أنه يريد أن يضعها في قصيدة، فيضع فيها كل ما يفرضه الشعر من احترام للكلمة، الكثافة، التضاد، حمولة الاستعادة، كي تأتي الصورة لذاتها، روح مجسدة في أوجاعها، وفي استدلال لا نظير له، تنتقل وتتركز في مكان بعيد حاضر وغائب، إسراف بالصور يصنع كونًا كاملًا “أنا رواية في شخصية لم تكتب، أطفو خفيف الوزن، متناثرًا من غير أن أوجد، بين أحلاك كائن لم يعرف كيف ينهيني… روحي طاحونة سوداء، دوار شاسع يطوف حول الفراغ، حركة محيط لا متناه حول ثقب في اللاشيء”.

كل وقفة من وقفات بيسوا تشرح الخاطر، وتفتح الممرات على اتساعها. وقفات وراء الليل والنهار، في الأحوال والأقدار، أمام النار والماء والهواء، ما يكوي، يحرق، ويشعل النفس ويشفي من الكرب. شرب من كل مشرب فما ارتوى. يحفل كتابه بالمواقف التي تأخذ القارئ إلى ما يمكن بلوغه في ضدية لا حدود لها، في استئناس بالنفري والحلاج.

شذرات من الكتاب

ــ بافتقادنا الإيمان، أصبحنا نعيش من دون أمل. وبفقداننا الأمل، لم تعد حياتنا نحن هذه التي نحياها، ومع افتقارنا لأي فكرة عن المستقبل، أصبحنا فاقدين لأي فكرة عن الحاضر، لأن الحاضر بالنسبة إلى رجل الفعل ليس سوى مدخل للمستقبل.

ــ ربما كان مقيضًا لي أن أظل مساعد محاسب إلى الأبد. أما الأدب والشعر فهما بمثابة فراشة، كلما كانت أجمل وأبهى، بدوت أكثر إثارة للسخرية بفعل حومانها فوق رأسي.

ــ ثمة نثر يرقص، نثر يغني، نثر ينشد لذاته، ثمة إيقاعات شفهية هي بحد ذاتها رقصات تتعرى فيها الفكرة ملتوية بشهوية وحسوية نصف شفافة ومتقنة، ثمة في النثر أيضًا خبايا مرتعشة. يبث فيها ممثل كبير هو الفعل، بجوهرة المجسدن، عبر الإيقاع، سر الكون المتعذر على الادراك المحسوس.

ــ يحلو لي التلاعب بالكلمات. إنها بالنسبة إليّ أجساد يمكن لمسها، حوريات مرئيات، شهويات لا ماديات، ذلك أن الشهوة الفعلية لا تثير أي اهتمام لدي، سواء في الواقع، أو في الأحلام.

ــ مثل كل العشاق الكبار، أعشق حلاوة الانفقاد في ذاتي نفسه، حيث متعة الاستسلام كاملة تعاش. هكذا أكتب، أحايين كثيرة، بدون رغبة في التفكير في أي هذيان خارجي، مسلمًا أمري للكلمات.

ــ ثمة شهداء أشد خفاء من أولئك المذكورين في زمرة القديسين والنساك. هناك أنواع من التعذيب للذكاء مثلما للجسد وللرغبة، من بينها التنعم.

ــ من يحلم بالممكن لديه دومًا الإمكانية الواقعية لخيبة الأمل الحقيقية. لا يمكن أن يؤثر فيّ كثيرًا لو تخليت عن أكون إمبراطورًا رومانيًا، لكن يمكن يؤلمني عدم قدرتي على محادثة الخياطة التي تجتاز الشارع.

ــ الحضارة إنما تقوم على منح الشيء اسمًا لا يطابقه، ثم الحلم في ما بعد بالنتيجة. والواقع أن الاسم الزائف والحلم الحقيقي هما اللذان يخلقان واقعًا جديدًا.

ــ طاولة من صنوبر هي الصنوبر، لكنها أيضًا طاولة. ونحن نجلس إلى طاولة، وليس إلى صنوبر. الحب عبارة عن غريزة جنسية، غير أننا لا نحب بالغريزة الجنسية، بل بدافع عاطفي.