رواية “سفر الاختفاء” مراجعات متعددة وحوارات مع الكاتبة “ابتسام عازم”

مراجعة لرواية “سِفر الاختفاء”/ فايز علام

“إن الشوق إليك كوردةٍ من شوك!”، تظل هذه العبارة التي يكتبها “علاء” لجدته في دفتر مذكراته، ترنّ في أذنك لأيام عديدة بعد أن تنهي رواية “سفر الاختفاء”. العبارة ستتكرر أكثر من مرة في دفتر مذكرات “علاء”، الذي يسطّر فيه أجزاء من يومياته، يكتب فيه لجدته، عن ذاكرته وذاكرتها التي انحفرت في رأسه.

لكن هذه الذاكرة فيها شروخ، فالمدينة التي تحكي له عنها “يافا” لا علاقة لها بهذه المدينة التي يعيش فيها، برغم أنها “تشبهها إلى حد الجنون”. تحكي له عن أناس لم يعودوا موجودين، عن أسماء شوارع تغيّرت. يافا التي تحكي له عنها جميلة، حقيقية، لكن يافا التي كبر فيها ملأى بالخوف والفقر والعنصرية. “يافاكِ تشبه يافاي، لكنها ليست مثلها. كأنها هي. مدينتان تتقمصان بعضهما بعضاً. حفرت أنت أسماءك في مدينتي، فأجدني كالعائد من التاريخ. منهك يتجول في حياته كشبح. نعم، شبح أنا يعيش في مدينتك. وأنت أيضاً شبح يعيش في مدينتي. ونسمي المدينتين يافا”.

حياة الجدة، تاتا هدى، توقفت في الماضي، قبل النكبة، تؤرخ كل شيء بـ”هديك السنة وما قبلها وما بعدها”، تمشي في “يافا” لكنها “بتتعرفش عليّ”، مع ذلك فإنها لا تنفك تسأل: “كيف ممكن حدا يترك يافا؟”. تشعر بنفسها وحيدة في هذه المدينة، بعد رحيل أهلها وزوجها وبقائها هي، تتذكر الحرب والضرب والتهجير وكيف فرغت البلد من أهلها، وأتى آخرون من الخارج وصاروا هم أهل البلد، فتشعر باليتم مضاعفاً ويصبح “اليتم هو البقاء في فلسطين بعد النكبة”.

هذا الشعور باليتم والوحدة يمكن تعميمه على جميع الباقين في فلسطين، لكن “لا أحد يدرك وحدتنا نحن الباقين هنا”، لذا فإنهم احترفوا الانتظار، انتظار من خرج كي يعود، وانتظار أن ينتهي هذا الكابوس، وانتظار انتهاء هذا الشعور بالغربة. “خميس الحزين” يطلب دوماً أغنية “سنرجع يوماً”، وحين تسأله المذيعة عن سبب طلبها رغم أنه ما زال في الداخل، يقول إنه يشتاق إلى شيء مفقود لكنه لا يعرف ما هو.

الحدث الأكبر الذي تعتمد عليه “عازم” لبناء حبكة روايتها هو حدث فانتازي، إذ فجأة ودون أي إشارة مسبقة يستيقظ الإسرائيليون ليجدوا أن العرب اختفوا من كل أرض فلسطين، من البيوت والشوارع وأماكن العمل، بل حتى المعتقلون الفلسطينيون اختفوا من الزنزانات، “العرب اختفوا! ببساطة اختفوا. لم يظهر أي منهم في مكان عمله. بيوتهم خالية، هواتفهم ترنّ ولا أحد يجيب، لا العمال، ولا المتسولون، ولا السجناء، ولا المدرّسون، ولا المرضى…. جميعهم اختفوا”.

يظن اليهود بدايةً أن العرب دخلوا في تنفيذ إضراب شامل، ثم يبدأون في محاولات تفسير وفهم هذا الاختفاء. تعلن قوات الأمن حالة الطوارئ القصوى، تُستدعى قوات الاحتياط، وتُعقد الجلسات التشاورية لحل هذا اللغز، لكن دون فائدة، فكاميرات المراقبة لم تسجل أي مشاهدة غير طبيعية، كما أن المداهمات لبيوت المختفين لا تسفر عن شيء.

تصوّر الكاتبة المواقف التي يتخذها الإسرائيليون من هذا الحدث، فالبعض يعتبر أن الفلسطينيين يخططون لتنفيذ هجوم شامل، وما هي إلا ساعات حتى يخرج جيش من المخربين عليهم ليهدد أمنهم واستقرارهم، فيما يرى آخرون أنه تدخل إلهي، أراد تخليصهم بمعجزة من العرب كي يعيشوا وينعموا بالهدوء في الأرض التي هي من حقهم، بينما يطلب القسم الثالث من الجميع أن يفرحوا بهذا الاختفاء وليس مهماً فهم أسبابه ومن وراءه، فالمهم أنهم تخلصوا من مصيبة كبيرة، أما القسم الرابع فيرى أن هذه عملية نوعية قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي، وهنا تتضارب الآراء بين فرحٍ بهذه العملية، وخائف من ردة فعل العرب، وغير مقتنع أساساً بهذه الفكرة، لأن “دولة إسرائيل هي دولة قانون وما زالت الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”.

هكذا إذاً تظهر الكاتبة نظرة إسرائيل المتبجحة لنفسها، التي ترى نفسها “الغرب والحضارة وسط هذه الدول الشرقية المتخلفة”، دون أن يستطيع أفراد هذه الدولة فهم حق الشعب الفلسطيني في أرضه، إذ إن “إريئيل” رغم الصداقة التي تربطه بـ”علاء” لا يفهم قصص علاء وحديثه عن المكان وذاكرته، بل يعتبرها “أحاديث المهزومين عن أساطير الماضي”.

ترسم الرواية صورة للعلاقات الشائكة التي يمكن أن تنشأ بين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيف يشعر “علاء” بنفسه غريباً وهو يتحدث بالعبرية، أو يروي قصصهم لكي ينجح في المدرسة والجامعة، وفي الحفل الذي يتعرف فيه على “إريئيل” يعرّف عن نفسه: “أنا عربي الحفلة الذي تحتاجونه كي تقولوا أن لكم صديقاً عربياً”.

تشير الكاتبة بين فصل وآخر في جمل سريعة إلى الطريقة التي يبدأ بها اليهود بالسطو على ممتلكات العرب بعد الاختفاء، على ما في ذلك من رمزية تحيل إلى إسقاطات أكبر وأوسع. “إريئيل” ينزل في البداية إلى بيت صديقه ويقرأ مذكراته بحجة أنه يريد معرفة سبب هذا الاختفاء، ثم يجلب أغراضه إلى البيت كي لا يغادره، بعد ذلك يضم مفتاح البيت إلى مفاتيحه. يعلن رئيس الوزراء أنه بعد مرور ثماني وأربعين ساعة على اختفاء العرب سيسقط حقهم في الوجود هنا، ولن يسمحوا لأحد بالعودة، وستحول كل أملاكهم إلى الدولة، عندئذ لا يجد “إريئيل” سبباً يمنعه من تغيير قفل باب شقة “علاء”.

تكتب “عازم” شخصية الجدة بشغفٍ كبير. إنها الشخصية الحاضرة بغيابها، فالرواية تبدأ بموتها. هي تمثّل الذاكرة التي تركز الكاتبة على دورها في الحفاظ على فلسطين قبل النكبة، وعدم نسيان أسماء الشوارع التي تم استبدالها، وأسماء الناس الذين رحلوا، والأعياد القديمة. الذاكرة هي الجذور، التي دونها “لن ينبت شيء هنا”. والذاكرة وحدها، تلك المدوّنة في دفتر علاء الأحمر الذي سيبقى مفتوحاً، هي ما سيمنع “دايان” من نسيان كل الجرائم المرتكبة، وهي ما ستمنع “إريئيل” من النوم. الذاكرة هي الخرخشات العنيدة التي سيسمعها وتقض مضجعه، “لكنهم لا يرون غير أنفسهم، يسمعون ولا ينصتون”، لذا من الطبيعي أن يبحث عن مصدر الخرخشة في كل الاتجاهات دون أن يعثر على أحد!

ابتسام عازم من مواليد طيبة المثلث، شمال يافا، فلسطين. حصلت على الماجستير في الأدب الألماني والإنكليزي والدراسات الإسلامية من جامعة فرايبورغ، ألمانيا. عملت صحفية ومحررة في القسم العربي لتلفزيون “دويتشيه فيله” الألماني، ثم في محطة نيويورك، وأخيراً انضمت للعمل مراسلةً لصحيفة “العربي الجديد”. لها العديد من المقالات والقصص القصيرة المنشورة، وروايتان: “سارق النوم: غريب حيفاوي”، و”سفر الاختفاء”.

الناشر: منشورات الجمل/ بيروت – بغداد

عدد الصفحات: 240

الطبعة الأولى: 2014

يمكن شراء الرواية على موقع النيل والفرات، أو موقع متجر الكتب العربية جملون.

رصيف 22

——————————–

إبراهيم فرغلي يحكي: سفر الاختفاء.. حلم العنصرية المقبور!

لو تخيلنا اختفاء الأمريكيين فجأة لسبب ما، وليكن مثلا وصول مجموعات من الكائنات التي تعيش في كواكب أخرى في الفضاء لكوكبنا السعيد، فهل سيعني ذلك، على سبيل الخيال أيضا، أن يعود السكان الأصليون إلى أرضهم المسلوبة؟ وكيف سيتعاملون مع هذه القارة الشاسعة المكدسة بالأبراج الشاهقة والسيارات الفارهة ومركبات الفضاء وكافة تفاصيل الحداثة التي خلقها الأمريكيون على مدى القرن الماضي؟

لكن ربما يتبين لنا في حال كهذه أن كل ما تبقى من السكان الأصليين لا يتجاوز 20 أو 30 شخصا، مما يجعل حياتهم في قارة شاسعة كهذه أمرا بالغ الصعوبة، وربما بلا معنى. أو لعلهم سيبحثون عن أماكن جبلية أو صحراوية في ربوع البلاد بحيث يعيدون بناء خيامهم، وإحياء تقاليدهم وتراثهم القديم الذي كاد أن يندثر إن لم يكن قد اندثر فعلا.

اختفاء الشعب الفلسطيني

وعلى مستوى آخر ماذا لو تخيلنا مثلا اختفاء الشعب الفلسطيني فجأة لسبب ما، وليكن لأنهم أصيبوا باليأس، وقرروا الهجرة إلى خارج بلادهم، بسبب التاريخ الطويل من تضامن الغرب كله وبينهم الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان المحتل ضدهم؟

بداية سوف نجد أن هذا الفرض متحقق بشكل ما في أغلب الأدب الذي يكتبه الكُتّاب الذين ينتمون للكيان الصهيوني. فوفق ما صرح به الكاتب العراقي علي بدر ذات مرة، أنه لاحظ غياب السكان الأصليين تمامًا في تلك الأعمال الأدبية. واهتمام بدر يأتي في إطار البحث عما كُتب أدبيا عن القدس، عندما عكف على كتابة روايته “مصابيح أورشليم” عن إدوارد سعيد في القدس.

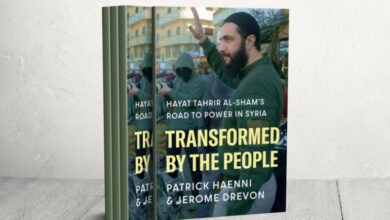

غلاف رواية “سفر الاختفاء” للكاتبة ابتسام عازم

لكن الحقيقة أن الكاتبة الفلسطينية ابتسام عازم كتبت بالفعل رواية بعنوان “سفر الاختفاء” تتخيل فيه أن يستيقظ الإسرائيليون في أحد الأيام ليكتشفوا اختفاء الشعب الفلسطيني بدون أسباب واضحة.

بطبيعة الحال، ما تقترحه الرواية يبدو كأنه تخيل أدبي يفترض تحقيق حلم هذا الكيان المحتل، عبر منهجهم المتواصل ممثلا في اعتقال الشباب، وإبادة السكان قتلا، أو تهجيرهم من المخيّمات أو من مدن كاملة، وطردهم من بيوتهم واحتلالها، أو بالقصف العسكري الممنهج، إلى آخر الوسائل التي عكف عليها الاحتلال الصهيوني لعقود بهدف إبادة الشعب الأصلي لأجل أن تخلو لهم أرض الميعاد المزعومة.

كابوس الكيان

لكن “سفر الاختفاء” تكشف أن اختفاء السكان الأصليين، أي الفلسطينيين تحول إلى كابوس بالنسبة للكيان المحتل. فالمنطق الذي يولد به أبناء المستعمر المحتل يقوم على أساس تغذية الكراهية التي ينشؤون عليها، وغسل عقولهم بأكاذيب حول أحقيتهم في أرض لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، وبالتالي تتكون هويتهم على هذه الخصومة، ثم إذا بهم يجدون أنفسهم فجأة يعيشون في وحدة رهيبة، على الرغم من أن حلمهم قد تحقق أخيرا.

لكن الكاتبة تعدد أسبابا أخرى لمفاجأة الصهاينة، وبينها أن الكثير منهم، على أرض الواقع، يعتمد على أبناء البلاد الأصليين في كافة أعمال الزراعة والبناء والحرف، وغيرها، فمن الذي سيقوم بهذه الأعمال؟

وتاليا سيشعر شعب الاحتلال، وقياداته بالأساس، أن ثمة شيئا غامضا وخطيرا يدبر لهم، وهو ما يعكس كيف أن الحقيقة التي تعيش في دواخلهم أنهم يغتصبون أرضا ليست لهم، ويقتلون شعبا أعزل بكل معنى الكلمة باستخدام ترسانة سلاح شديدة التطور. يقتلون شعبا مدنيا أعزل، لا يريد إلا أن يعيش حياة طبيعية في بلاده التي ولد فيها بعد أجداده، بكرامة وسبل رزق توفر له عيشة معقولة. تقترح الرواية إذن أن كل هذه الغطرسة هي مجرد قناع لهشاشة تجعلهم في شك دائم بالرغم من كل ما يمتلكونه من تضامن غربي وتسليح لا مثيل له.

نفس المصير

لكن المفارقة أن هذا الكيان المحتل نفسه تعرض في مرحلة تاريخية معينة، إلى نفس المصير الذي يعاني منه الفلسطينيون اليوم. فقد وصل إلى حكم ألمانيا رجل طموح مصاب بجنون العظمة، والأهم أنه يعتقد أن الجنس الذي ينتمي إليه، أي الألماني، وأصله هو الآري، هو أرقى الأجناس البشرية. ثم أصابته لوثة أخرى تسببت في إيهامه بأن مصير أي شخص لا ينتمي للجنس الآري، هو الإبادة، وخصوصا اليهود، ولأجل هذا الوهم العنصري التعيس أقام المحارق بالفعل لأي شخص يثبت أنه ينتمي لليهودية.

هتلر الضحية

هذا هو هتلر، بطبيعة الحال، أيقونة العنصرية في التاريخ المعاصر. وإذا كان يبدو جلادا لا نظير له في قدرته على القتل، لكنه في الوقت نفسه ضحية الإيمان بأوهام عديدة تبدأ من فكرة النقاء العرقي، أو التميز على أساس العرق، أو كره الأجانب لمجرد أنهم ليسوا من السكان الأصليين، أو توهم التفوق على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي.

هذا هو الجلاد الذي تحولت ضحيته إلى جلاد متوحش يذهب إلى أرض ليست له ويبدأ في إبادة أهلها تحت شعارات دينية وباستخدام مدونات إسرائيلية.

أوهام الرجل الأبيض

في جنوب إفريقيا لم يتخيل أحد شيئًا، فكل عجائب العقل البشري قد تحققت على الأرض، وبين تلك العجائب أوهام الرجل الأبيض في التفوق الطبيعي على الجنس الإفريقي، ووفقا لهذا الواقع البائس جدا تم تنفيذ إجراءات عجيبة يمكن اختصارها في وصفها وهو “الفصل العنصري”، أو “الأبارتايد”.

وهذا هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 ، واستهدف خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية، حتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993 وأعقب ذلك انتخابات ديمقراطية عام 1994.

مقاومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

تحول الواقع بعدها إلى انقلاب الأوضاع فأصبح الأفارقة هم الذين يتمتعون بكافة أشكال التمييز، وهو ما عبر عنه الكاتب الجنوب إفريقي الحاصل على نوبل “جي. إم كويتسي” في عدد من رواياته.

أما في زمن الفصل العنصري فقد بلغ الأمر حد فصل الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها (هل يذكرك الأمر بفلسطين؟). هل تلاحظ أن الفصل العنصري امتد لأدب الصهاينة أيضا؟

قامت قوانين الأبارتايد بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية، كانت أهمها السود، البيض، الملونون، والآسيويون (هنود وباكستانيون)، وتم الفصل بينهم. بحسب قوانين الأبارتايد اعتبر أفراد الأغلبية السوداء مواطنو بانتوستانات (أوطان) ذات سيادة اسمية لكنها كانت في الواقع أشبه بمحميات الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الفصل العنصري في الحقيقة قام على ممارسات الرجل الأبيض الذي استعمر قارة إفريقيا، واستخدم التمييز العنصري مبررا لشراء الأفارقة لكي يقوموا ببناء المجتمعات التي يعيش فيها الرجل الأبيض، خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما فعلت فرنسا في إفريقيا.

كليوباترا الأفريقية

لذلك فحين نسمع اليوم عن فيلم وثائقي يزعم أن الملكة المصرية البطلمية؛ كليوباترا، من أصل إفريقي كما يزعمون علينا أن نفهم أن هذا الأمر لا يخرج عن سلوكيات المضطهدين الذين يريدون أن يعيدوا إنتاج أساطير ليدونوا بها تاريخا مزعوما، وربما تساعد في إنتاج الفيلم بلد مثل الولايات المتحدة التي لم تنجح في علاج العنصرية والتمييز بعد مرور أكثر من قرنين على تاريخها المخزي في استعباد البشر، فتحاول أن تغسل ضميرها بالترويج لمثل هذه الخرافات التي لا تستند على أي أسس، لأن التاريخ المصري القديم مدون على شواهد حجرية عمرها أكثر من 7000 عام، لا يمكن للروايات الأسطورية أن تكذبه أو تنفيه.

ومع هذا كله فعلينا أن نتعامل مع هذه الأمور بموضوعية، وفهم للتاريخ ولحقيقة تاريخنا. لأننا لم نكن يوما ضحايا، وليست لدينا عقد تاريخية.

لهذا فعلاجنا لمثل هذه الصبيانية والمراهقة الفكرية الأفرو-أمريكية، لا ينبغي أن يتمثل في تبني صرعات قومية متطرفة ترفض الأجانب، وتتحول إلى بيئة خصبة للإصابة بكافة أمراض العنصرية المقيتة التي لا تؤدي إلا إلى عكس ما تبتغيه.

التشبث بجذور الحضارة المصرية القديمة لا يعني أن ننفي عروبتنا، أو أن نتخذ أسماء المصريين القدماء، أو أن نرتدي أزياءهم، ولو أن هذا حقا مشروعا لأي أحد لكنه ليس قرينة على الانتماء لهذه الحضارة العظيمة، بل علينا أن نتمثلهم: بالعلم، والقيم الروحية التي كانت فجر ضمير البشرية، والتنظيم والإتقان واليقين في معجزة النفس البشرية إذا أخلصت وعملت على الأرض كأنها تعيش لسبعة آلاف عام وأكثر.

عن إبراهيم فرغلي

كاتب روائي مصري من مواليد 1967، له عدد من الأعمال الأدبية الروائية إضافة إلى أدب الرحلات والكتابة للناشئة واليافعين. وحصل على عدد من الجوائز الأدبية، من بينها جائزة ساويرس لكبار الكتاب في الرواية، وجائزة نجيب محفوظ، ووصلت بعض أعماله للقوائم الطويلة والقصيرة في عدة جوائز مرموقة. له عدد من الدراسات الأدبية والنقدية المنشورة في أغلب الدوريات الثقافية العربية.

——————————–

صدور النسخة الانجليزية لرواية “سِفْرُ الاختفاء” للكاتبة ابتسام عازم/ مارسيا لينكس كويلي

في روايتها “سِفرُ الاختفاء”، تضرب الكاتبة الفلسطينية ابتسام عازِم على وَتَرٍ حسّاس عبر روايتها التي من شأنها أن تُذهِل القارئ وتحرك مشاعره في آن، حيث تصف لنا المَنحَى الأخلاقي الذي قد ينشأ عند الإنسان حين يُواجِه مشكلات عصيَّة على الحل. مارسِيا لِينكس كوِيلِي قرأَت الكتاب لموقع قنطرة.

ما الذي سيحصل لو أن كل الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل قد اختفوا عن وجه الأرض، فجأةً ودون سبب، حين تدق الساعة منتصف الليل، وكأنهم قد اختُطِفُوا من قِبَل كائنات فضائية أو أُخضِعُوا لتحوُّلات شَكلية على يد جنِيَّة كتلك التي أَنقَذَت سِندِيريلَّا؟ ما الذي ستؤول إليه القصص التي سيتركونها وراءهم؟

هذا هو السؤال الذي يَنفُخ الروح في رواية “سِفرُ الاختفاء” لابتسام عازِم، والتي نُشِرَت باللغة الإنجليزية في صيف عام 2019، عبر ترجمة لسِنان أَنطُون، الروائي الحائز على عدة جوائز أدبية. الاختفاء الجماعي هو الثيمة التي عادةً ما تتغلغل في السرديّات الفلسطينية، إلا أن رواية عازِم تطرح أمامنا حَبكة جديدة في تغيير مجرى أحداث هذا العمل التخيُّلي – إذ بعد عملية الاختفاء الجَماعي، سيتضح لنا بأن هؤلاء الذين برحوا مكانهم ليسوا على عِلم بكيفيَّة أو سببيَّة هذا الاختفاء.

يستهل الكتاب أحداثه بقصة اختفاء ذات نوع أصغر ونَثريَّة أكبر: اختفاء جَدّة الشخصية الرئيسية في الرواية. سرعان ما يجد علاء جَدّته المفقودة، وقد فارَقَت الحياة متوسطةً المقعد الخشبي القديم، وعيناها باتجاه بحر يافا.

تدور معظم أحداث الرواية في يافا، تلك المدينة التي نزح منها الكثير من الفلسطينيين أثناء الأحداث الدامية عام 1948. إلا أن جَدّة علاء ذات اللسان السّليط أَبَت وبكل صمود أن تترك مدينتها. “أنا بيروت ما انشَرَحِلها قلبي. ما بدري ليش الناس بتحبها. شو هي بيروت؟ خِربِة ما فيها إشِي بينشاف”. فيما ترك جَدّ علاء مدينته متجهًا إلى بيروت دون رفقة زوجته، مع نيّة العودة بعد استقرار الأوضاع. لكنه لم يَعُد قَطّ.

الاختفاء الجَماعي، كما تُذَكِّرنا الرواية، هو ما حدث فعليًّا في مدينة يافا. ففي عام 1948، تضاءَل تعداد السكان الفلسطينيين للمدينة من مئة ألف أو أكثر إلى بضعة أو أربعة آلاف.

بيد أنه من الممكن أن يجد المرء تفسيرًا لهذه الاختفاءات. كما قالت الجَدّة لحفيدها علاء ذات مرّة: “كان الطَّخ فوق رُوسنا يا تاتا. إنت عارف كيف كانوا يقَوصُوا علينا لما نِطلَع من لِبيُوت؟”

ومازال الغموض يكتنف الأحداث – فنسأل أنفسنا عن سبب ترك جَدّ علاء زوجته الحُبلى حين نزح وحده إلى بيروت – هذا الغموض هو الذي يُدَوِّي أرجاء الرواية بالمجهول الأكبر: لِمَ عاوَد الفلسطينيون الاختفاء مرةً ثانية؟

الاختفاء الأكبر في القرن الحادي والعشرين

بعد وفاة جَدّة علاء، تأخذنا الأحداث إلى أريئيل، الشخصية الإسرائيلية الرئيسية في الرواية. وهو صحافي ذو ميول ليبرالية معتدلة، في وسعه أن يكون متسامِحًا مع العرب، طالما أن الأمر لا يتطلب منه أي تضحية شخصية.

أريئيل هو أيضًا جار علاء، وفي الليلة السابقة للاختفاء، كانا قد خرجا في سهرة لتناول النبيذ معًا. لكن حين يستيقظ أريئيل صبيحة اليوم التالي، يكتشف أن علاء وبقية الفلسطينيين قد اختفوا.

في فصول لاحقة، سنجد الفلسطينيين لا يداوِمون في أماكن عملهم، كالعامِلات في قطف الزهور، والأطباء في المستشفيات، وسائقي الباصات الإسرائيلية من العرب. الصحف اليومية لا تُوَزَّع على المنازل والأَكشاك، والمقاهي لا تَستَقبِل الزبائن.

كما نشاهد حراس “المُعتَقَل 48” وهم يعيشون حالةً من الذعر ساعة طابور الصباح، حين يقومون بمناداة السجناء بأرقامهم كي يكتشفوا أنهم غير موجودين في العنابر والزنازين. وعندما يدخل جنود الجيش الإسرائيلي البيوت الفلسطينية، يجدون أجهزة التلفاز مُشَغَّلَة، والموائد ملأى بالصحون والطعام.

نكتشف في ثنايا الرواية أن ردة الفعل الأولية عند معظم الإسرائيليين هو اعتقادهم بأن العرب قد دخلوا في إضراب عن العمل. تُذيع نشرة أخبار الساعة الثامنة صباحًا الخبر التالي: “أُعلِنَت في البلاد حالة الطوارئ القُصوى، لدخول العرب في إضراب شامل… حيث أَعلَنَت الجهات الأمنية في البلاد عن اختفاء جميع سكان البلاد من العرب في إسرائيل ويهودا والسامرة وقطاع غزة”.

وفقًا للنشرة الإخبارية الأولية، فإنه “لم تُعلِن أي من قيادات العرب في إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة عن نيتها القيام بأي إضراب.” ينتهي موجز الأخبار بنشرة مُبهجة للأحوال الجوية، وكأن شيئًا لم يكن: “وأخيرًا إليكم حالة الطقس، فهو مُشمِس مع درجات حرارة تصل إلى العشرين درجة مئوية”.

لا يُصَدِّق كل الإسرائيليين أن هناك حالة من الإضراب. يُنصِت أريئيل إلى برنامج البث المباشر الذي يستَقبِل اتصالات المستمعين عبر موجاته، حين يوَجِّه مُتَّصِل يُدعَى دانيئيل “تحية إجلال لجنودنا الشجعان الذين قاموا بعملية نظيفة لنتخلص من الطابور الخامس والمُخَربين الذين كانوا من حولنا في كل مكان.” لكن، هل هذا هو ما حدث فعلًا؟ وفيما يطلب ضيف البرنامج، الخبير في شؤون العرب، من المستمعين الإسرائيليين توخي الحذر الشديد في إلقاء المسؤولية على عاتق جيش الدفاع بخصوص ما حدث للعرب، نجده في نفس الوقت لا يستبعد أن يكون للجيش دور في هذا الاختفاء.

التهام حياة علاء

عندما نزح من يافا عشرات آلاف الفلسطينيين في ربيع عام 1948، كانت أغلب البيوت المتروكة تُوَزَّع على المستوطنين القادمين. في حين يخبرنا “سِفرُ الاختفاء” بأن أريئيل يمتلك مفتاحًا إضافيًّا لشقة علاء بحُكم كونه جارًا له. في البدء، يَدُقّ أريئيل جرس الباب. حين لا يسمع جوابًا، يُقنِع نفسه بأن علاء سيتفهم دخوله الشقة دون استئذان. لنفترض أن هدف الدخول كان دافعه الأصلي هو الاطمئنان على سلامة الجار. لكن سرعان ما تتحول هذه الفرضية إلى فضولية شديدة التطفُّل حين يحاول أريئيل استعمال أكثر من كلمة مرور لحاسوب علاء كي يتمكن من الدخول، كما تطال يداه الدفتر الأحمر الذي كان بمثابة مدوّنة لمذكرات علاء.

رواية “سفر الاختفاء” للكاتبة والصحافية الفلسطينية ابتسام عازم صدرت في صيغتها العربية سنة 2014 عن “دار الجمل”، وفيه تتحدّث المؤلفة عن حادث غريب حين اختفى كل العرب من أرض فلسطين ذات يوم ودون سابق إشعار، وهو ما يخلق حالة ارتباك لدى المحتلّين حين لا يجدون الفلسطينيين لا في البيوت ولا في الشوارع أو في أماكن العمل، حتى المعتقلون الفلسطينيون اختفوا من الزنازين. أنجز الترجمة الانجليزية الكاتب العراقي سنان أنطون.

رواية “سفر الاختفاء” للكاتبة والصحافية الفلسطينية ابتسام عازم صدرت في صيغتها العربية سنة 2014 عن “دار الجمل”، وفيه تتحدّث المؤلفة عن حادث غريب حين اختفى كل العرب من أرض فلسطين ذات يوم ودون سابق إشعار، وهو ما يخلق حالة ارتباك لدى المحتلّين حين لا يجدون الفلسطينيين لا في البيوت ولا في الشوارع أو في أماكن العمل، حتى المعتقلون الفلسطينيون اختفوا من الزنازين. أنجز الترجمة الانجليزية الكاتب العراقي سنان أنطون.

لا يستمتع أريئيل بحالة التطفُّل هذه، لأنها تُذَكِّره كثيرًا بذلك “الشعور الذي لم يكُن يحبه عندما كان في الجيش”. رغم ذلك، يمضي أريئيل في قراءة دفتر جاره. فيتمكن من خلال هذا أن يَطَّلِع ليس فقط على حياة علاء، بل أيضًا على ذكريات جَدّة علاء. وعوضًا عن خلق حالة من التعاطف ما بينه وبين علاء وجَدّته، يتملَّك أريئيل إحساسٌ جديد من المِلكيَّة على قصة علاء.

لا يستغرق أريئيل الكثير من الوقت كي يعتاد على هذا العالم الجديد الخالي من الفلسطينيين من حوله. تنتابه، وآخرون غيره، ومضات من الندم والخوف. تقول نادلة البار لأريئيل في مطعم ومقهى “شي جورج” القريب، “ربما سيخرج العرب من كل صوب مثل الزومبي ويعودون للانتقام منا.”، إلا أنه، وبعد مضي أكثر من أربع وعشرين ساعة على الاختفاء، لا وجود لأي زومبي في أي مكان. في واقع الأمر، “لم يجدوا قطرة دم واحدة، فاطمأنوا إلى أن الجيش لم يكن مسؤولًا عن عمليات الاختفاء تلك، أو أنه نفَّذها على أتم وجه”.

يُجَهِّز أريئيل حقيبة صغيرة كي يتسنى له المبيت في شقة علاء. جاء هذا القرار نتيجة إعلان رئيس الوزراء أن كل غائب – لن يكون في البلاد قبل الساعة الثالثة صباحًا – سيفقد أحقية العيش فيها. حتى قبل نفاد مدة الموعد النهائي، تتصل والدة أريئيل به، لتُعلِمه بأنها مُتحَمِّسة للحصول على أحد البيوت العربية القديمة في “شارع عباس” في حيفا.

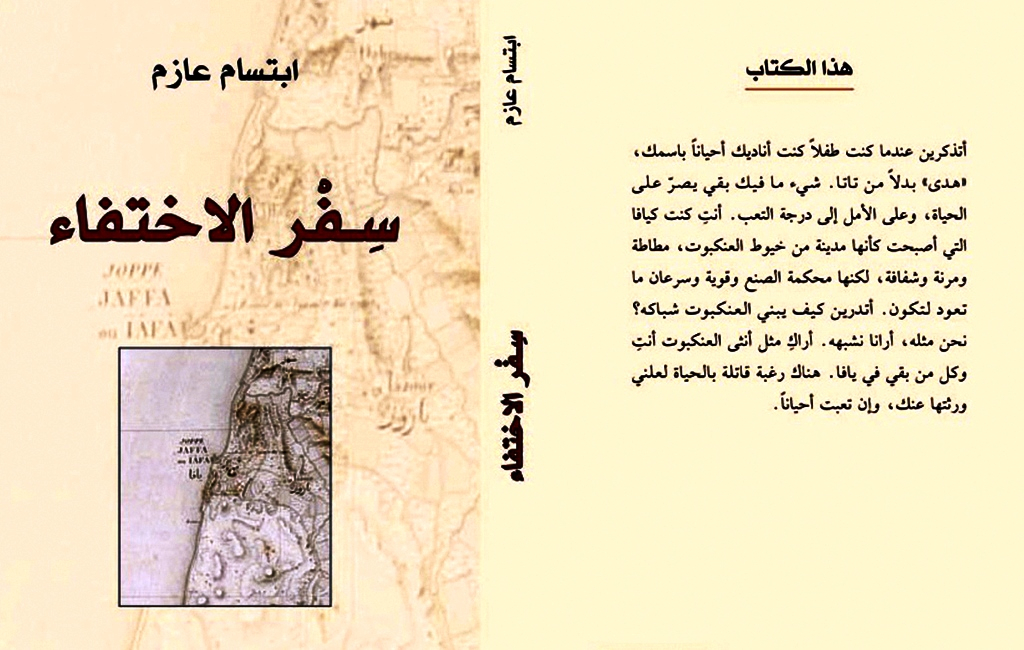

مسيرة تضامنية رمزية ليوم النكبة – رام الله.

النكبة الفلسطينية عام 1948: قد يكون هذا التاريخ مناسَبةً للاحتفال عند الإسرائيليين، إلا أنه يوم ذكرى الكارثة أو “النكبة” عند الفلسطينيين. فقيام دولة إسرائيل يوم 14 مايو / أيار من عام 1948 كانت نتيجته نزوح وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم. في الصورة – مسيرة تضامنية رمزية ليوم النكبة – رام الله.

في الوقت ذاته، يبدو أن اهتمام أريئيل مازال مُنصَبًّا على قراءة دفتر علاء الذي ينوي أيضًا تحويله إلى “سِجِلّ ما قبل الاختفاء”. يشرع أريئيل في اختيار مقاطع من المذكرات كي يترجمها إلى العبرية، تتخللها ملاحظاته الشخصية. لا يحتاج أريئيل شقة علاء، رغم ذلك، فهو ينوي تغيير قفل الباب فور نفاد مدة الموعد النهائي.

قد تبدو مُجرَيات الأحداث في الرواية ذات حَبكة مباشِرة نوعًا ما –الفلسطينيون يختفون، والإسرائيليون يستولون على حيواتهم– إلا أن جمال الكتاب يتجلى في طريقة تحقيقه. إذ تَحُوك لنا عازِم العملية التشويقية عبر شخصيات مرهفة العواطف ليست بخالية من العيوب.

في نهاية الأمر، كيف لإنسان يُفتَرَض أنه على خُلُق كريم أن يستولي على منزل جاره؟ في كتاب “سِفرُ الاختفاء”، نتمكن من مشاهَدة كل هذه الأحداث وهي تنكشف أمامنا، خطوةً تلو الخطوة.

مارسِيا لِينكس كوِيلِي

ترجمة: ريم كيلاني

حقوق النشر: موقع قنطرة 2019

ar.Qantara.de

—————————–

حوارات مع الكاتبة

حوار حول الأدب الفلسطيني وسفر الاختفاء

عصير الكتب│لقاء مع الكاتبة الفلسطينية ابتسام عازم│الجزء الأول

عصير الكتب│لقاء مع الكاتبة الفلسطينية ابتسام عازم│الجزء الثالث