فواز حداد: الثورة السورية لغز رائع فُسِّر أم لم يفسر

فدوى العبود

22 ابريل 2025

الرجل الذي يعرّفه الجميع بلقب الروائي، نذهب إليه في هذا الحوار، لا بوصفه روائياً، بل بوصفه فواز حداد السوري العارف بسورية ومجتمعها، نذهب إليه لنحاوره في شؤون سورية وليس في شؤون الرواية. لنسأله عن الكابوس الذي رافق السوريين لأكثر من نصف قرن، عن الخوف، بعدما زالت صخرة الخوف عن الصدور.

حين تحاور فواز حداد عن الخوف، أتبدأ بمقدّمة عن فواز حداد أم بمقدمة عن الخوف؟ النقطة الرئيسية في الخوف أنه موضوع سوريٌ بامتياز، تستطيع أن تسأل أي سوري عنه، وستحصل على إجابة باتساع هذه الأرض، فما بالك إن كان السوري الذي تسأله هو فواز حداد الروائي الذي كتب آلاف الصفحات محاولاً تتبع ذلك الخيط الطويل من الدم الذي رافق السوريين طوال عقود القمع والديكتاتورية، قاوم الخوف وقاوم مسببي الخوف بكل ما استطاع من قوة. قوة الكلمة النافذة كنصل الرمح، فعبر 19 كتاباً، منها 16 رواية، بدأت بـ”موزاييك دمشق 39″، ولن تتوقف عند “الروائي المريب” مروراً بالـ”السوريون الأعداء” و”يوم الحساب” و”مرسال الغرام” و”المترجم الخائن” و”تياترو 1949″ و”الولد الجاهل” و”الضغينة والهوى”، لم ينشغل بشيء سوى بموضوع واحد، وهو الحفر بالمجتمع السوري، والنزول إلى أعمق أعماقه، باحثاً في جذور الخوف والفساد والمنظومة الأمنية والطغيان. ولذلك، هذا الحوار محاولة للبحث عن واحد من أعراض العطب السوري، وهو الخوف. وعلاقته ببنية المجتمع، وبنية الديكتاتورية التي حكمته 60 عاماً، بالحديد والنار والاعتقال والتعدّي والرعب. هو حوار عن مملكة الرعب مع راويها، حارس حكايات المملكة الذي نجا بنفسه من العطب العام، ليتمكّن من أن يرويه بالنيابة عنّا جميعاً.

خلال مسيرته الأدبية، فكّك فواز حداد سردية السلطة، وتناول المناطق التي تحتمل سوء الفهم، في رهان لا يكل على انكشاف الحقيقة رغم مرارتها، يقع الموضوع السوري في الماضي والراهن في محور تجربته، عاصر الأب والابن واشتبك مع الواقع السوري، ومنذ “موازييك دمشق 39” وحتى “جمهورية الظلام” يشكل الخوف والضمير والأخلاقيات الإنسانية هاجس أعماله ويقع في قلب سؤال الرواية عند فواز حداد. الدولة الشمولية، أجهزة الأمن القمعية، السجون، الأخلاقيات الإنسانية.

تبدو أعمال حداد سؤالاً عما يحدث عندما يغيب الضمير الإنساني وفي كل عملٍ يخوض مغامرة روائية تجيب عن سؤال راهن وملح، غادر دمشق مضطراً لكن الأخيرة لم تغادره، في حديثه عن الخوف الذي جثم على صدور السوريين لنصف قرن من الزمن، نقارب السبب الذي يساعدنا على البقاء، الخوف الذي تنفسه السوريون طويلاً وجثم على شبابيكهم وأبواب بيوتهم. باعتباره الاختبار الأقسى للإنسان، وفي هذا الحوار يفتح معنا الروائي فواز حداد نافذةً للإطلالة على الخوف وتجلياته في الواقع والنص. فالكتابة في هذه الرؤية لا تنفصل عن الواقع ولا تختزله أو تتعالى عليه.

الخوف رفيق دائم للكاتب… إلى أي درجة تصح هذه المقولة في بلادنا؟

الخوف ظاهرة عامة، لا تقتصر على بلادنا، وليس من قبيل المبالغة أن يوصف الكاتب بأنه إنسان خائف بالضرورة، وكأنه رصيد لمهنة لا تستقيم إلا به. المفترض أن الكاتب ذو شخصية هشّة، طالما أنه يتحسّس الخوف أكثر من غيره. لولاه لكان حظه في التعبير منقوصاً، ولو كان شجاعاً، فهو رهين مخاوفه ووساوسه وأوهامه، منها يستلّ رؤاه، يخوض فيها، ويتحرّر منها، ولا ينجو منها تماماً، وربما كانت كتاباته تعبيراً عن مأزق يتجلى في العبور من خوفٍ إلى خوف. رحلة في أحد وجوهها الشاقة، تحيل صراعه مع الخوف إلى هزيمة مسبقة، إنها سجال، ما دام أنه يتعايش مع غريزة فطرية، يضيف إليها تفلسفه حول الموت والحياة والشرور البشرية، قد تصلح معركته هذه لتكون كتابه الأروع عن ذلك الخوف الذي لا ملجأ له منه سوى الحب، تلك التيمة التي تنقذه، لكن من دون جدوى، لكنه يجترح منها بطولاته ولو كانت ربما خاسرة.

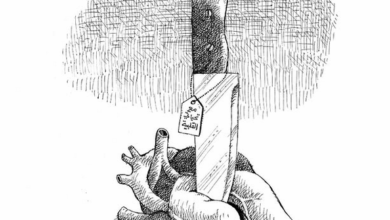

في بلادنا، الخوف مادّة رئيسة كدافع للكتابة، هذا ما يبدو على السطح وإن كان يجب أن يكون في العمق، وإن كانت في الوقت نفسه المانع لها، لا كتابة، إذا كان الخلاص من الخوف في الولاء للسلطة، وعدم مقاربة الخطوط الحمراء، وممارسة الرياء والنفاق كعامل للأمان، ما يحيل الخوف إلى أحد العوامل المساعدة على البقاء على قيد الثقافة مجرد البقاء، أي البقاء في الوظيفة، ولمزيد من الأمان وصم الآخرين بالإرهاب، والتبرع باتهام للمعارضين بالطائفية مثلا. شكل الخوف تبريرا لخيانة الثقافة. لم يكن في هذا الأمان سوى فقدان للحرية، كاتب لا يشعر بالحرية في داخله ويفتقدها خارجه، ليس كاتباً، إنه منافق للنظام، مهما كانت ادعاءاته. لم يغب عن نظام الأسد أنه ليس مثل الخوف وسيلة ناجعة لبقائه واستمراره.

لا يعني الشعور بالحرية أن الكاتب لا يهاب الاستبداد، لكنه، رغم الجزع، يجازف بمغامرة قد تكون المقامرة بحياته، أو تحمل السجن والضرب والإهانة، والتضييق عليه، وتغييبه والتعتيم عليه، مع أنه لا يبغي سوى العيش والحقيقة. تجربة ما يزيد على نصف قرن، أدت إلى سطوة مثقفين انتشروا في الصحافة والوسط الثقافي، لا يوفرون أداة ولا وسيلة، لإثبات ولائهم، لا يعملون لحساب الطاغية فقط، وإنما لمنافعهم الشخصية أيضا. يجمع الخوف بين المثقفين من الطرفين، فبينما يشكل مانعاً للكتابة الحقيقية لمثقف النظام البائد، لا يعدو بالنسبة للمثقف الحر سوى الدافع للتغلب عليه بالكتابة.

يقودنا هذا إلى الكتابة والنص الروائي السوري: في مقطع مؤثّر من فيلم “لا أنسى البحر” للمخرجة هالة القوصي، تقول البطلة لشاب “كان يا ما كان، مش من زمان، ناس خايفة من كتر الخوف، خيالهم هرب”، كيف يرى فواز حداد تأثير الخوف على الأدب السوري، في مرحلة من مراحله، وهل استطاع كسر الطوق، وإذ كان قد فعل فما هي طرقه؟

لم يستطع النص السوري، تحت تأثير الخوف من القمع، إلا التحايل عليه بالمسكوت عنه، فالرقيب يدّعي قراءة ما بين السطور وما خلفها، ويتقصد تفسير الرموز وتأويلها حسبما يشاء. المشكلة، إذا كان الأدب سيتحرك متنكّراً، فلن يطاوله القارئ، وسيبقى مقتصراً على شلل الأدباء، ما جدواه؟ سيلبث حبيس الشلل الأدبية، في دائرة مغلقة، يقرأه الأدباء وحدهم، فيشيدون بمحاولاتهم باعتبارها منجزات. الأدب السوري لم يستسلم، بل حقق نجاحات على طول نصف قرن من حكم الأسدين، ولدينا أسماء لامعة تحرّشت بالخطوط الحمراء بجرأة نادرة، نراها لدى هاني الراهب وممدوح عدوان، وخيري الذهبي، وممدوح عزام، ولا ننسى حسيب كيالي، وغيرهم كثر. مدركين أن الخوف يعطب النص ويشوهه، لكن الخيال استطاع تخطي هذا الحاجز بابتكار معادلات توحي بقوة بما يريد الكاتب قوله من دون التخفي عليه.

يأخذنا هذا إلى الطبيب عدنان الراجي في رواية “السوريون الأعداء” الذي يصف محنة المعتقل، لكنه وحين يُسحب للقبو إلى جلسات التعذيب والآلام، فوجئ بدرجة تحمله العالية، فلم يشعر بما ناله من تنكيل، بمعنى أدقّ وصل إلى الحد الأقصى. إلى أين يأخذنا الخوف حين نلامس تخومه القصوى؟

يتحمّل الإنسان كل شيء، حتى ما فوق طاقته، مع أنه لا يعتقد بقدراته، لكنها تُستنهض عند المواقف الصعبة والقاسية. برأيي ليست الشجاعة ما يبلد إحساسه، فلا يعود يشعر بقسوة التعذيب الذي يتعرض له، وليس الرعب الهائل الذي يتملكه، وإنما الاستسلام التام لمصيره، وما أصوات الألم والرجاء التي يطلقها إلا ليقنع جلاديه بأنه يتعذّب إلى حد الجنون، لكنه يكون في منتهى التنبه. من هذه القناعة، كتبت في روايتي “جمهورية الظلام” إن الذي يشهد التنكيل بالمعتقل يصاب بالخوف أكثر من الذي يموت تحت التعذيب. همجية التعذيب الذي لا حدود له تجعل المعتقل يوقن ألا أمل ولا رجاء، فيستسلم لمصيره، أو بالأحرى لموته، وفي هذا مأثرة اليأس المطلق.

هذا يقودنا إلى الإرادة الفردية، في مقابل التاريخ: يكتب البطل في رواية جنود الله “كان الصراع الطبقي هو المحفّز الأكبر في تحريك الجموع الهائلة نحو المستقبل العظيم”، ولم نكن ندري أن المستقبل غير وجهته صوب اتجاه آخر: يبدو التاريخ في أعمالك أشد المنتقمين مكراً وكأنه لا يعكس إرادة الأفراد، بل شيئاً يفوقهم، هل يؤمن فواز حداد بالتاريخ؟ وكيف يراه؟

التاريخ ليس حقيقة مطلقة؛ إن مجاله الحياة نفسها، يدرك تشتتها وتقلباتها، فيحاول ضبطها، فهو متعدّد الأوجه والاتجاهات، مثلما يسير إلى الأمام يتراجع إلى الخلف، وحسبما نراه من الموقع الذي نحن فيه، ويختلف من طرف إلى آخر، فالهزيمة لدى طرف انتصارٌ لدى طرف آخر… لا يتفق المؤرّخون على رواية واحدة لحدث مؤثر، وتفسيره ليس نهائياً، لا يخلو من الهوى والانحياز وإيحاءات الأيديولوجيات.

في فترة سابقة، بدا لنا أن الصراع الطبقي سيغيّر العالم، وهو الذي سيذهب بنا نحو الطريق الصحيح إلى المستقبل، ظهر أنه وصفة مثالية للدمار والمعتقلات والمنافي، لم يوفر العدالة، وفر السلطة المطلقة للطغاة. أدركت ضحيته من الشعوب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أن المستقبل كان في مكان آخر… والمفارقة، كان عند الأعداء. ثم اكتشفوا أنه وصفة أخرى للضياع، وما عليهم إلا ابتداع طريقهم الخاص، هذا إن لم يكن الأوان قد فات. فلنقل إنهم ليسوا وحدهم من يتخبّطون، فالبشرية تجرب، وكل تجربة تكلف عدة عقود، تجربة السوفييت امتدت سبعة عقود، والتجربة الرأسمالية تتخبط، إن لم تنقذها الديمقراطية، فهي تتجه إلى العنصرية، ولا ندري إلى متى ستستمر؟ المؤكد أن التاريخ لم ينته.

أما نحن في بلداننا الصغيرة، فلا يصح التقيد بتجارب الآخرين، وكأنها منزلة من السماء، وإن يستحسن الاستفادة منها. يجب التفكير ولا بأس بالمجازفة، التاريخ مليء بالتجارب الخاسرة، كما لم يعدم تجارب عظيمة.

أؤمن بأنه يمكن صناعة التاريخ، لكن ليس من دون وعي، فالتاريخ لا يصنع بالتداعي ولا بالعدوى أو بالتقليد، البشر هم الذين يصنعونه، مثلما هو يصنعهم أيضاً، وهو ما يجب أن نكون على حذرٍ منه، لئلا يأخذنا في سياقاته، لا أحبّذ القطيعة مع الماضي، التاريخ يقدم لنا، إذا ما تأملناه، الكثير من البصيرة والمعرفة، إنه الذاكرة الجمعية، ولا أعتقد أبداً بإنسان فاقد للذاكرة، فكيف بشعوب؟

إذن، وفي دائرة الذاكرة، هل نجح نظام الأسد في زرع الخوف في قلوب السوريين، كيف تصف ما حدث على مدار نصف قرن؟

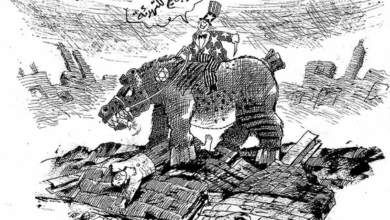

لم يحقّق الخوف نجاحاً، إلا لأنه كان ممنهجاً، استمد نظام الأسد ما ينقصه من شركائه في الدول الاشتراكية، يقال إننا أدخلنا تعديلات على الكرسي الألماني، أي كانت للنظام مساهماته وتميز بإنجازاته في هذا المضمار، وكان قاسياً عنيفاً فظاً حقيراً قذراً منحطّاً جلفاً عديم الإحساس … لا يتورّع الجلادون عن شيء أبداً، لافتقاده ذرّة من الإنسانية. ثم أنه شامل، جرى تعميم الخوف من دون استثناءات، ولا حصانة، في أي لحظة قد يقبض عليك أو توجه لك تهمة ما، وتجدك في سجنٍ لا يمكنك الدفاع عن نفسك، ليس هناك من وسيلة سوى أن يحاول أقرباؤك ومعارفك تدبير واسطةٍ لإنقاذك بالمال. فانت متهم مهما فعلت على نحو أسوأ بكثير من متهم كافكا، فالمحقّق لا يسألك، بل يضربك. وفي فترة الثورة والحرب، لا يسألك، بل يقتلك، وإذا عذبك فلكي يطيل موتك.

بمجرّد الدخول إلى أي جهاز أمني، عليك أن تودّع أي أمل، أنت تدخل إلى الجحيم، الشبيه بجحيم دانتي وربما أزود، ما دام الإله الوحيد هو الخالد حافظ الأسد، إلى أن حل محله الموعود بالخلود بشّار الأسد، هذه الفكرة استحوذت على أذهان الجلادين، أكثر من الذين استشهدوا تحت التعذيب.

كانت سورية بلداً مسيطراً عليه تماماً، لذلك كانت ثورة 2011 خارقة ومستحيلة، وأعتقد أنها لم تكن ثورة، إنما انفجار غير محسوب تماماً، تداعياته المذهلة امتدت على طول الجغرافيا السورية وعرضها. أما سقوط النظام، فكان معجزة هائلة بجميع المقاييس، ولغزاً رائعاً سواء كان مفسراً أو غير مفسر.

نجح السوريون في ثورتهم. وأمامهم طريق طويل لِلَأمِ الشرخ الذي تركه بينهم، وقد صوّرت ذلك الشرخ في أعمالك. لحظة حدوث هذا التصدع كانت أحداث الثمانينيات، التي صورتها روايتك “السوريون الأعداء”، تقول عن هذه الرواية أنا لست طائفيّاً، كتبتَ عن الطائفية، أردت كشف المسكوت عنه، أن أستنطق التاريخ، وهي محاولة لقول لماذا ثار الناس. والسؤال: ما هي النتائج التي يفضي إليها في حال خوف السوريين من مواجهة الأمور وقولها صراحة؟

الطائفية أسخف اتهام وجه إليّ عن عمد، الذين اتهموني به لم يجدوا غيره في دحض رواياتي عن مرحلة الثورة والحرب، لأنها كانت الردّ المفحم على سرديتهم التي اختصرت الثورة بالإرهاب. اختاروا إرضاء النظام بعدم الاعتراف بالحالة الطائفية التي استخدَمها (وأصرّ على كلمة استخدَمها) نصف قرن، وكانت معلنة في الشارع والمناصب الحكومية والجيش والمخابرات، نصادفها في كل خطوة، وكان التعامي عنه فريضة قسرية من اجل أكذوبة اللحمة الوطنية. الذين انتقدوني استفادوا من الطائفية، تاجروا بها، واستغلوا إنكارها، وكان في عدم الاعتراف بها تكريس لها.

لم أفعل شيئاً مستحدثاً، لقد سمّيت الأمور بأسمائها، ولم آت بجديد، لقد أظهرتها إلى العلن، لأنها كانت في العلن، مجرّد أنه كان مسكوتاً عنها. نحن بحاجة لقدر من النزاهة لا يصحّ من دونها إطلاق الأحكام، فما بالنا بالتزوير البليد؟ اليوم من يلتفت إليهم، من يأخذ بدعاواهم التافهة في محاولة تخوين الثورة، واتهامي بالمساهمة في سفك الدم السوري… لأنني قلت حقيقة يعرفها الجميع، أنا لم أبتدعها، ولم أكتشفها، كانت تفقأ العين. اليوم وبعد ما يزيد على عقد من إصدار روايتي “السوريون الأعداء”، ما زالت الرواية التي حاولت الجواب عن لماذا كانت الثورة؟

بما أن الثورة انتصرت، وزالت “جمهورية الخوف”، كيف ترى مستقبل النص السوري والرواية السورية؟ خصوصاً أن الخوف في حالتنا لم يكن شخصياً كان جمعياً وانعكس ذلك بشكل أو بآخر في الأدب؟

هل زالت جمهورية الخوف؟ نعم، شكليّاً، ما زال الخوف قابعاً في داخل السوريين رغم التحرّر منه، ليس من السهل أن نعيش عمرنا تحت ثقله، ويسكن فينا، ثم نزعم إن الخوف انتهى من حياتنا، لقد اعتدناه، وأصبح جزءاً منّا، لا بد أن يمضي زمن لنتحرّر منه فعلاً، لنعتاد على الحرية التي حرمنا منها.

مهمّة الكاتب أصعب، قد لا يجد شيئاً يكتب عنه سواه، لقد عاشه، لا يعقل أن يدير ظهره له ويمشي وكأن شيئاً لم يكن. ثم أن الأدب يتعيش على الظلم والقهر والعسف والشظف، حتى في الحب يكتب عن عذاباته، ولا حياة سعيدة. هناك إحساس مضاعف بأننا نفتقد لكل شيء، هناك كثير مما يستحق الكتابة، إعادة تأهيلنا للحياة مكلف أيضاً، لقد فقدنا كثيراً من الأمان، سنعيد الكرة ونطرح أنفسنا والآخرين والحياة على مائدة الكتابة، لقد أصبحنا وسط العالم، ثمّة كثير من الفرح والرغبة في التواصل، وفسحة لمواجهة كل ما فاتتنا مواجهته، لم يعد مؤجلاً، بات راهناً… وجدنا أنفسنا، أو على الأصح استعدناها، وبات علينا إحياؤها، هناك ما ينبغي أن يزول، ليس قبل أن نشيّعه من داخلنا، إذ لا مكان له، ذهب مع الماضي المشؤوم، هناك المستقبل بانتظارنا سنذهب إليه. نعم، سنكتب عن الماضي، إن لم نتخلص منه، ونفهم كيف جرى، وما أخطأنا به، فسوف يتكرر، ولو بشكل آخر.

لعل الصمت، وهو جزء من الماضي الذي يجب أن نفهمه، صنو للخوف، وقد اختبره الإنسان السوري طويلاً، فهل سيحجز له مقعداً في مستقبل السوريين. كيف يقرأ فواز حداد هذا المستقبل؟

تقول الدلائل إن السوريين تعلموا الكلام منذ اليوم الأول للتحرير، بعدما كانت أصواتهم محبوسة، حتى أننا نصحنا بأن يتخفّفوا منه ويلتفتوا إلى العمل. الإكثار منه تعني الثرثرة، أو لمجرّد أن يسمع الإنسان صوته. أما الضمانة فهي الحرية، وكيف نستعمل الكلام، وهو النقد، وألا يكون مجانيّاً. ولا ننسى أن الصمت أحياناً يكون أبلغ من الكلام، يدلّ على حسن الإصغاء، والتروّي، وعدم التهور بإبداء رأي غير ناضج، ما يدلّ على التعقل. وإذا كان هناك من أمنية، فألا يكون للصمت والخوف اللذين اعتدناهما محلٌّ في المستقبل.

حالياً، لا أرى المستقبل، عيناي على الحاضر، وأتمنّى أن نحسن رؤيته، ربما أدركنا وطأة هذه التركة الثقيلة الذي تركها نظام الأسدين، وأعتقد في حال تعاون السوريون جميعاً على إيجاد الحلول لهذه الكوارث والأمراض والمآسي، فسوف نكون قد وضعنا اللبنة الحقيقية والراسخة لبناء المستقبل.

العربي الجديد