إشكالية “الجيش السياسي” في السودان وغيره/ راتب شعبو

تضيق الخيارات في السودان، ويتجه مسار الأحداث أكثر فأكثر نحو تمكن الجيش من احتواء الثورة السودانية التي كانت بالفعل الثورة الأكثر نضوجاً وتوازناً، وتجاوزت مآخذ ومطبات تتم الإشارة إليها عادة في تفسير تعثر الثورة السورية. كيف ننقذ الثورة السودانية؟ هل كان يمكن لها أن تتخذ مساراً آخر يمكن عبره إعادة الجيش إلى دوره العسكري تحت سلطة مدنية؟ أين يكمن الخلل؟ أو بالأحرى هل كان ثمّة خلل في سياسة الثورة السودانية، أم أنّنا محكومون مؤبدون بحكم العسكر مباشرة، أو من وراء حجاب مدني شفاف؟

يكاد مسار الثورة في السودان يكون معاكساً لنظيره في سورية. كان الإسلاميون في السودان على ضفة النظام وليس على ضفة الثورة، فقد ارتبطوا بنظام عمر البشير كما ارتبط العلمانيون في سورية بنظام الأسد. هكذا لم يسيطر الإسلاميون في السودان على الجمهور المنتفض، ولم “يسرقوا” الثورة ويهربوا بها نحو بناء “دولة إسلامية”. كما حافظت الثورة السودانية على سلميتها، على الرغم من وفرة السلاح ووجود تاريخ طويل من اللجوء إلى العنف المسلح في السودان.

وعلى خلاف الحال الذي ساد في سورية، توفرت للثورة في السودان قيادة سياسية موحدة، تمثل الحركة الشعبية الواسعة وتواكبها وتمون عليها، وكانت قادرة على تحسّس موازين القوى وحركتها، وعلى استثمار الطاقة الشعبية والضغط الدولي، وتحويلهما إلى مكاسب سياسية في مواجهة الحضور المباشر للجيش في السياسة، أو ما يمكن اعتبارها ظاهرة “الجيش السياسي” أي في مواجهة استمرار النظام القديم. كانت قيادة الثورة في السودان تفاوضية تبحث عن السبيل الممكن لثني الجيش وإعادته، ولو تدريجياً، إلى دوره العسكري الصرف. ونجحت في التوصل إلى اعتراف الجيش بالقوى المدنية والتوقيع معها على وثيقةٍ دستوريةٍ للمرحلة الانتقالية نحو حكم مدني، والدخول معها “انتقالياً” في سلطة مشتركة.

كان يمكن لحادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، أو ما يعرف باسم مجزرة القيادة العامة (3 يونيو/حزيران 2019) وما رافقه من فظاعاتٍ راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، تم رمي معظمهم في نهر النيل لإخفاء الجريمة، إضافة إلى إصابة مئات الجرحى، وعشرات حالات الاغتصاب، نقول كان يمكن لذلك أن يشكل بداية مواجهة عنيفة مع الجيش ومليشيات “قوات الدعم السريع” المتعاونة معه، أو بداية مواجهة جبهية ورفض أي حل تفاوضي مع العسكر، وهذا ما كان يتماشى مع المزاج الشعبي العام، الأمر الذي كان يمكن أن يمضي بالسودان، المليء سلفاً بالجماعات المسلحة، على الطريق السوري الذي عايشناه. وربما لو اتخذت الأحداث في السودان هذا المسار، لتوجهنا باللوم إلى قيادة الثورة، ولقلنا إنه كان عليها التفاوض وحساب موازين القوى واتجاهاتها وخطر مآلات الدخول في مواجهات مسلحة… إلخ. لكنّ القوى الثورية في السودان فاوضت، على الرغم من أنه ليس من السهل على أي قيادة أن تواجه المزاج العام لجمهورها. يحتاج الأمر إلى كثير من الثقة. واستطاعت قيادة الثورة في السودان المجتمعة في تحالف قوى إعلان الحرية والتغير أن تستثمر الرفض الشعبي، فتفرض على الجيش توقيع “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية”، وفيها يتم تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكر، وصولاً إلى انتخابات عامة وسلطة مدنية كاملة. غير أن الجيش، ومع اقتراب موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، انقلب على الوثيقة، وحل المجلس ومجلس الوزراء، شجّعه على ذلك ضعف الموقف الأميركي، ومساندة قوى إقليمية ترى في عبور الإرادة العامة إلى السلطة في أي بلد عربي خطراً عليها.

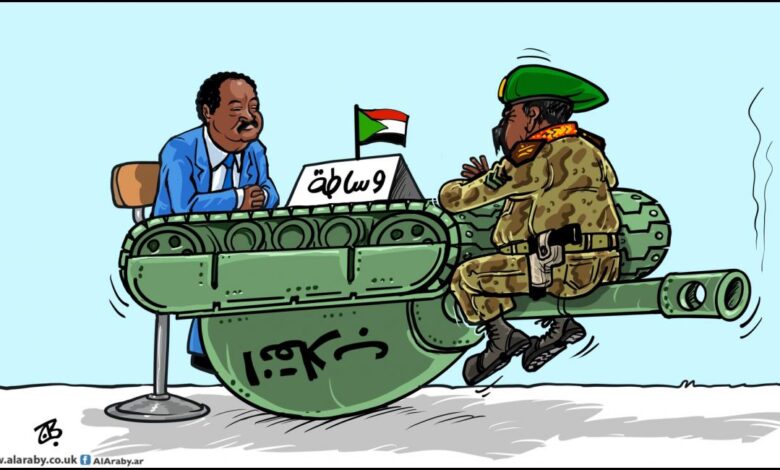

تلقّى الطموح الديمقراطي في السودان ضربة بانقلاب الجيش على الوثيقة الدستورية، وتلقّى ضربةً لا تقل أهمية، في “الاتفاق السياسي” الذي وقعه رئيس الوزراء المعزول العائد، عبد الله حمدوك، مع الجيش، الاتفاق الذي نسف الوثيقة الدستورية وكرّس سيطرة فعلية للجيش على حساب الجبهة المدنية. وقد غطّى قبول حمدوك هذا الاتفاق “مدنياً” على سيطرة الجيش من جهة، أي غطّى على الانقلاب، وزاد، من جهة أخرى، في انقسام القوى المدنية، وهو ما يسهل مهمة الجيش السياسي الذي بات يتعامل مع رئيس وزراء مدني ضعيف، لم يعد، في نظر القوى المدنية التي رفعت صوره يوماً، وأوصلته إلى رئاسة الحكومة، أكثر من شريك دم، وباتت صوره ترفع إلى جانب صور زعيم الانقلاب عبد الفتاح البرهان.

كان يمكن لحمدوك ألّا يقبل شراكة العسكر مرة أخرى، أو ألّا يقبل ما هو أقل من العودة إلى شروط ما قبل الانقلاب في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. يبدو لنا أن هذا هو الموقف المناسب الذي كان يمكن أن يزيد من الضغطين، الشعبي والخارجي، على الانقلابيين. يقول حمدوك إنه قبل الاتفاق كي يحقن الدماء، وهذا ينمّ عن إدراكه أنّ الجيش لن يسلّم السلطة للمدنيين، حتى لو اضطر إلى سفك مزيد من الدماء. ولكن ماذا لو رفض السودانيون هذا الاتفاق وقاوموه، كما يحصل اليوم، ألن تسيل الدماء أيضاً؟ إلى متى يمكن أن يقف الجيش متفرّجاً على المتظاهرين الرافضين ما يسمونه “اتفاق خيانة”؟ تبدو كلّ الحجج باهتةً أمام ثبات العسكر على واقع التدخل المباشر في المجال السياسي. لا يلغي ذلك إمكانية التفاوض والمهادنة والتدرّج، لكن مع الثبات على الضغط الشعبي الدائم، وعلى عدم الثقة بهذا المكون العسكري الذي يميل أبداً، بحكم قوته، إلى أن يبتلع السياسة، ويكون سيداً على الجميع.

يقول الواقع إنّ الجيش السياسي أو النزوع السياسي للعسكر هو العدو الأول لعملية الانتقال الديمقراطي، وإن أكثر المهمات تعقيدا في هذه العملية هي إعادة الجيش إلى دوره المهني. الجيش، ما إن يتاح له دخول المجال السياسي، فسوف ينقُض أيّ اتفاقٍ سبق أن اضطر للقبول به (ميانمار، السودان)، ولن ينسحب ويكتفي بمجاله المهني إلّا بالقوة. لكن أين هي القوة التي يمكن أن تواجه الجيش، ما لم تكن قوة خارجية؟ وفي هذه الحال، ينفتح الباب أمام تفكّك المجتمع بالأحرى، وليس أمام تحرّره (العراق، ليبيا).

العربي الجديد