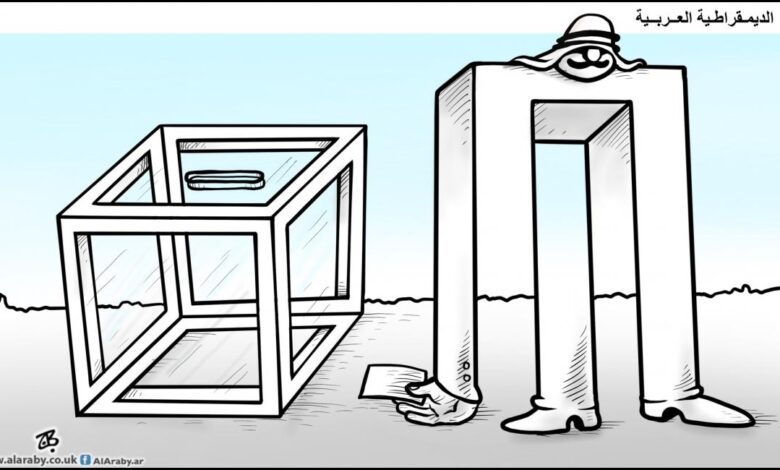

مؤشّر الديمقراطية يحتاج تعديلا/ سوسن جميل حسن

يفيد مؤشّر الديمقراطية بأن هناك تراجعًا جديدًا لها في العام 2021، حتى في أوروبا، ويلفت إلى أن لجائحة كوفيد – 19 نصيبًا في هذا التراجع، ما يثير القلق من تنامي الاستبداد، إذ بات ما يقارب الـ 45% فقط من سكان العالم يعيشون تحت حكم أنظمة ديمقراطية، وهذه الأنظمة تتفاوت في مؤشّر الديمقراطية فيها أيضًا، أو في نسبة تحقّقها. أعدّت هذا التقرير وحدة “إيكونوميست للاستقصاء”، والتي تعني بتحليل المعلومات في لندن، ويقول إنها أسوأ نتيجة منذ الإصدار الأول لها في العام 2006.

بماذا ينفع القول: إنه لمؤسف أن تحتلّ أفضل الديمقراطيات العربية ترتيبًا متأخّرًا في القائمة؟ وماذا يعني أن تتصدّر سورية منذ مدّة المرتبة الأخيرة أو ما قبلها، مثلًا؟ أو تُستبعد من التصنيف؟ هل يمكن تطبيق المعايير التي تضعها الوحدة أو الهيئة المهتمة في الاستقصاء وإصدار تقريرها الناجم عن الدراسة، على الأنظمة العربية وعلى المجتمعات العربية بعامّة، وعلى سورية بخاصّة؟ إن لتراجع المؤشر في بلدان الديمقراطيّات ما يبرّره، خصوصا لناحية تدابير الوباء وما أحدثه من مشكلات اقتصادية بالدرجة الأولى لديها، وخروج الاحتجاجات من شرائح رافضة للتدابير المتخذة من الحكومات.

كنّا نردّد، كالببغاء، ما تعلّمناه في دروس القوميّة أن الديمقراطيّة هي حكم الشعب نفسه بنفسه، ولا يعنينا من الجملة أكثر من أن نكون جاهزين لتحصيل علامة السؤال في الامتحان، حتى في الجامعة، حيث درسنا مقرّرًا مفروضًا علينا برهبة، التربية القومية، لم نكن نفقه منه شيئًا غير التكرار الأجوف، اتقاء للرعب الذي يمثّله المقرّر والأستاذ الذي يحاضر فينا، المكلّف من فرع حزب البعث. وكانت علاماتنا في الامتحان دائمًا متدنيّة، حتى لو كانت إجاباتنا حرفيةً لما كان يقول، فتخفض معدّلنا في النجاح. لم أكن أفهم ما يعني طالب الطب أو الهندسة أو العلوم وغيرها، من هذه المادة التعليمية، وبماذا سيفيد منها في المستقبل أو يفيد الوطن، الذي يحتاج علومه وكفاءته المهنيّة في الدرجة الأولى؟ المهم أنّنا بقينا مثل النيام، أو ربّما المخدّرين بالشعارات الطنّانة، وبعباراتٍ مثل الديمقراطية والكرامة والحقوق وغيرها، وسكرانين بأمجاد الأمّة التي يحفظها التاريخ، ونحصل على النشوة التي تحتاجها نفوسنا المتكدّرة باستمرار، بترديد أغانٍ مثل: أنا سوري وأرضي عربية، ثم نذهب إلى أقاصي انفعالنا ونحن نصيح: سمائي وأرضي ومائي، أبيّة.. أبيّة.. أبيّة.

أيّ إباءٍ ولم يبقَ مارقٌ إلّا واستباحها؟ بدعوة ومن دون دعوة، سورية مستباحة الأرض والبحر والسماء، ومستباحة الروح، ليس فقط بما أحدثت وتُحدث الحرب فيها من انهياراتٍ على كل الصعُد، بل بما يجري خلسةً من مدٍّ لثقافات ليست منها، من احتلال لفضائها الروحي والثقافي المتوارث، حتى استباحة أحلام ناسها. فعن أي سورية تُجري المؤسسات والمراكز البحثية دراساتها؟ سورية مقسّمة، هذه حقيقة علينا قبولها، فماذا يربط المنطقة الشمالية بسورية الأخرى؟ وهذه منطقة الإدارة الذاتية في شرقها تسنّ القوانين الإجرائية من أجل السماح لباقي السوريين بدخولها، وسورية في جنوبها كالبركان الذي يهدّد كل حين بالثوران، لم تتّضح معالمه بعد، وسورية الأخرى، “المفيدة” كما يحلو للنظام أن يسمّيها، تقف على مشارف الانهيار، هذه هي سورية التي أحتار بأي معيار تخضع للتصنيفات.

لكن لو أمعنّا النظر والتأمّل في أجزائها الواقعة تحت سلطات الأمر الواقع، حتى لو لم يُقرّ التقسيم رسميًّا، أو تنشأ حدود سياسية لكيانات متشكلّة حديثة، فإنه يمكن قبول المعايير التي تتخذها الدراسات، فهي على ما يبدو الجامع الوحيد الباقي من صورة سورية التي كانت، وسورية الحالية المقسّمة، إذ تعتمد الدراسة على استقصاء معايير مصنّفة في خمسة بنود أساسيّة: العمليّة الانتخابيّة والتعدّديّة، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية، والحريّات المدنيّة. تتضمّن المجموعة ستين سؤالًا، منها على سبيل المثال: هل الانتخابات حرّة ونزيهة؟ هل يشعر الناخبون بالأمن؟ هل يوجد تأثير خارجي على الحكومة؟ هل يستطيع الموظفون تنفيذ السياسات العامّة بشكل فعلي وعملي؟ فمن يجرؤ على الادعاء بأن واحدًا من هذه المعايير محقّقٌ في كل المناطق؟ أمّا المآخذ التي سجّلت على المؤشّر فأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الاقتصادي في أثناء تقويم الحريات والديمقراطية، ولو اتُّخذ لكانت سورية تحتاج تصنيفًا فريدًا يربك المعيار.

في الواقع، ستكون الإجابات عن كل هذه المعايير بالدرجة نفسها بالنسبة لمناطق سورية كلّها، والمتابع للأوضاع فيها لن يخرج بنتيجة مغايرة، فكيف يمكن لأي سوري ما زال قادرًا على الحلم بعد سنوات الجحيم والسقوط المريع، التي أشرفت على الذكرى الحادية عشرة لانتفاضة الشعب، كيف لسوريٍّ يعيش فقط ليصارع الموت، كمشكلة كبرى ورعب ماثل وليس كحالة طبيعية تصيب الحياة، أن يفكّر فيما يجري؟ كيف له أن يثق بالمستقبل، وقد قدّمت السنوات الماضية، بالدليل الدامغ، أن الشعب السوري كان وحده في تقاطعات كل النيران المتصارعة، وفي تهجيره وتغريبته، أنه كان متروكًا لاستنقاعه عقودًا، لن أقول إن النخب التي شالت همّ قضاياه تخلّت عنه، فهي في معظمها ناضلت وقدّمت فواتير باهظة، لكن أثبتت التجربة المريرة أن فجوةً كانت تزداد عمقًا بين هذه النخب، بمن فيها قياداتها المناهضة للنظام وبين القاعدة العريضة، فكانت القاعدة الشعبية تفتقر يومًا بعد يوم لترتيب وعيها، وإلّا لما كان انحدر إلى هذه المستويات، مهما مورس عليها من عنف، بل لكانت اتسعت رقعة احتجاجاتها واغتنت بمشاركة شرائح عديدة بقيت صامتة، إذ تحتاج النضالات إلى أفق، وفهم للأهداف المرجوّة. لا يكفي الإحساس بالكرامة المنتهكة والجوع الشرس وانعدام الأمن ليعرف الإنسان ما يريد وكيف يخطّط لحياته بعد الانتفاض لها، هناك ثقافة كرّستها الشعوب التي مرّت قبلنا بظروف مشابهة، فصارت الديمقراطية التي ما زالت الأسلوب الأمثل للأنظمة الاجتماعية والسياسية، الديمقراطية بمفهومها الاجتماعي أو الديمقراطية الاجتماعية، التي ليست إلّا نظامًا ينتظم بموجبه المجتمع ويؤسّس لثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة، تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية، وبالعدالة والمساواة واحترام الآخر. هذه الثقافة وقيمها هي أكثر ما نحتاجه، وهي تشكّل عتبةً إلى دخول البناء الصحيح، وهي دور مخوّل للمجتمع المدني الضلوع به، فما زلنا نردّد عن الديمقراطية تلك الجملة الصمّاء من دون فهم أي شيءٍ عنها.

مجتمعاتنا السورية تحتاج إلى العناية أكثر من أي وقت مضى، فالمرحلة التي وصلت إليها البلاد، والعيش المرير الذي وصل إليه الشعب تجلب القلق من المستقبل، والتضليل الذي مورس بحقّه، جعل القلق من المستقبل أمرًا قائمًا ومشروعًا. كذلك، يحتاج مؤشّر الديمقراطية الذي تضعه هذه الوحدات الدارسية الغربية أن يكون أكثر تبصّرًا فيما يخص بلداننا، فأسئلته تدور حول قضايا تعتبر ترفًا في حياة شعوبنا، هذه الشعوب الواقعة تحت كل أشكال الطغيان، من الأنظمة السياسية إلى الدينية إلى الاجتماعية إلى كلّ ما يمكن أن يؤثر في الحياة الجماعية. أكثر ما تحتاجه اليوم هو وقف العنف بكل أشكاله، وتأمين عيشها، كي تستطيع النهوض من حالة فقر الدم الذي يؤدّي إلى فقر المخيّلة، وهذا لن يحدُث من دون توفّر إرادة سياسية من الدول والجهات الضالعة في مأساتنا. من المحزن أن يكون الأفق أسود ومسدودًا، فقبل أن يرتّب العالم القوي مصالحه، ويصل إلى اتفاق فيما بينه سنبقى ساحة نزاعات وصراعات. ومن المضحك أن تخضع بلادٌ، مثل سورية، لمؤشّر الديمقراطية نفسه المطبّق على الدول الأوروبية، والغرب عمومًا، بل ما يناسبها أكثر تطبيق معايير الاستبداد والقمع وتضييق العيش وكمّ الأفواه، والعيش خارج العصر، ربّما تحظى بترتيب متقدّم نستطيع معه أن ننشد: أنا سوري آه يا نيّالي.

العربي الجديد