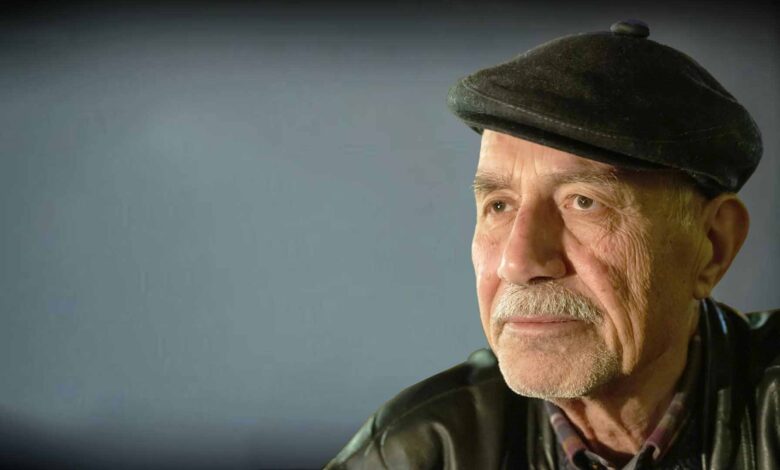

خيري الذهبي: الديمقراطية والمواطنة هما البوابة الوحيدة لخلاص سورية

غسان ناصر

في حوار مركز حرمون للدراسات المعاصرة، هذا الأسبوع، مع المؤرخ والمثقف الموسوعي والكاتب والروائي السوري خيري الذهبي، نقف وإياه على صفحات من سيرته ومسيرته الإنسانية والنضالية والإبداعية، وسيرة توأمه (الجمهورية السورية) -كما يحلو له وصف علاقته الحميمية بالبلاد- التي شهدت ولادته مرتين: الأولى عام 1946، والثانية في منتصف آذار/ مارس 2011، يوم انتفض السوريون، بعد أربعين عامًا من حكم العائلة الأسدية الاستبدادي الوحشي الطائفي الفاسد، رغبة منهم في الخلاص والحرية والكرامة، وهي الرغبة التي رافقت صاحب (ثلاثية التحوّلات)، منذ مطالع سبعينيات القرن الماضي.

غادر الذهبي دمشق إلى مصر، في بداية ستينيات القرن الماضي، وهناك تلقى تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة، وتخرج فيها حاملًا الإجازة في اللغة العربية، حيث درس الأدب العربي، وتتلمذ أدبيًا على أيادي نجيب محفوظ وطه حسين ويحيى حقي، وغيرهم من كبار كتّاب المحروسة، ثم عاد إلى عاصمة الأمويين، ليعمل مدرسًا لمادة اللغة العربية في مسقط رأسه، ومن ثم في مدينة الحسكة (شمال شرق سورية)، إلى أن التحق بخدمة الجيش الإلزامية، حيث فُرز كضابط ارتباط مع قوات الطوارئ الدولية على خط الهدنة مع “إسرائيل” في الجولان المحتل، ووقع أسيرًا لدى جيش العدو الإسرائيلي، إبان حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. واستمرت مدة أسره 300 يومًا، ليعود بعد تحرره من الأسر إلى دمشق مُسهمًا في حركتها الثقافية والفنية؛ قاصًا، وروائيًا، وكاتبًا مسرحيًا ودراميًا، ومترجمًا عن اللغة الإنكليزية، ومشاركًا في تحرير العديد من الدوريات الثقافية السورية.

ضيفنا الدمشقي، صاحب الذكريات الجميلة والثرية عن دمشق، وعن عموم سورية في الفن والثقافة والمجتمع والسياسة، صدر له -على مدار أكثر من خمسة عقود- عشرات الكتب، نذكر منها، من الروايات: (ثلاثية التحوّلات: «حسيبة» 1987، «فياض» 1989، «هشام أو الدوران في المكان» 1997)، «فخ الأسماء» 2003، «لو لم يكن اسمها فاطمة» 2005، «صبوات ياسين» 2006، «رقصة البهلوان الأخيرة» 2008، «الإصبع السادسة» 2013، و«المكتبة السرية والجنرال» 2018. ثم أصدر بعد عام كتابه «من دمشق إلى حيفا 300 يومًا في الأسر الإسرائيلي»، عن “منشورات المتوسط” في ميلانو، ونال عليه جائزة “ابن بطوطة لأدب الرحلات” عام 2019. ولضيفنا أيضًا، مجموعة قصصية موسومة بـ «الجد المحمول» 1993. ومقالات مختارة بعنوان: «التدريب على الرعب» 2006، وكتاب «محاضرات في البحث عن الرواية» 2016. ومن ترجماته: كتاب «قصص من بلغاريا». كما كتب العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون السوري، منها: «ملكوت البسطاء»، و«الشطار»، و«ردة لخريف العمر»، و«رقصة الحبارى». و«حسيبة»، و«ملحمة أبو خليل القباني». إضافة إلى مسلسلات إذاعية، وأفلام تلفزيونية، منها: «وجوه ليلى»، «العنوان القديم». وتحوّلت روايته «حسيبة» إلى فيلم سينمائي حمل الاسم نفسه، أخرجه المخرج السينمائي السوري الراحل ريمون بطرس.

هنا نص حوارنا معه، وفيه يستحضر الزمن السوري الماضي والحاضر والقادم..

بداية، كيف تُعرّفنا إلى نفسك؟ سيرتك؟ وكيف ذهبتَ إلى عالم السرد؟

ولدتُ في مدينة دمشق مصادفة، وربما كان يمكن لأسرتي أن تكون من حيفا أو أنطاكيا أو حلب أو بيروت، لكنني ولدتُ في دمشق في مصادفة قدرية، حيث كان والداي يخططان للانتقال من المدينة للعمل، ومصادفة كذلك ولدتُ في السنة التي وُلدت فيها سورية كبلد مستقل جديد، ناصع، تحت مسمى “الجمهورية السورية”، لذلك فإنّ سيرتي الشخصية تتقاطع مع سيرة الجمهورية الجديدة، بكل خيباتها وفرحها القليل واضطرابها وسكونها، ولذلك أشعر بالفعل بأنني إن لم أكن شاهدًا على مسيرة هذا البلد فأنا على الأقل في حالة توأمة مع هذا البلد الذي ولدت في قلبه وفي عاصمته التي تنافرت وتجاذبت وتخاصمت وتصالحت مع كل الدول حولها، ومن ثمّ لم تكن حياتي هذه إلا مرآة لما يحصل، كان كلّ جديد على حياتي الشخصية جديدًا على هذا البلد، التلفزيون والراديو والانقلابات والرواية والتكنولوجيا، كنا أنا والجمهورية السورية نكبر معًا، ونتعلم معًا، نرتكب الأغلاط ونتصالح ونتخاصم، في البداية، ولعل مصائرنا متشابهة، فأنا لم أعش مراهقة طائشة، بل كانت طفولتي ومراهقتي وشبابي متزنة ومستقرة تخللها كثير من العمل والأمل، مثل الجمهورية تمامًا، وإنما بدأت مرحلة الاضطراب متأخرة، كما حال البلد بعد الوحدة والانفصال الذي أثر فينا معًا عميقًا، حتى خوفنا المشترك من الانقلابات وانتظار المجهول القادم منها، وصولًا إلى سكونية الانقلاب الأخير الذي استمر حتى يومنا هذا، وبعثر حياتنا أنا والجمهورية خصوصًا في العشرية الأخيرة، بعد أن تركت بلادي، وتلك أطول مدة نفترق فيها أنا والجمهورية السورية بعضنا عن بعض، ولا أقول أنا إلا لأنني ابنٌ وديع لهذا البلد، ولا أريد له إلا الازدهار والخير والديمقراطية التي ستبني قبة من حديد تحمينا جميعًا.

وبما أنني والجمهورية توأمان، فقد كان في داخلي دومًا حافز أساسي يدفعني إلى الكتابة والإحاطة بها، كمن يكتب مذكرات شخصية عن شخص عرفه عن قرب، بعثراته وتلعثمه وعقوق أولاده وصلاح الآخرين منهم، عن أحلامها وأحلامي، عن جمالها وتأملي بها، لذلك فأنا أشعر بأني عشت لأكتب عنها، وتلك ربما مصادفة، اتخذتها دافعًا لي للتعبير عن الامتنان لها من صداقة رائعة عشناها في طفولتنا المشتركة، وعتب كبير نعيشه في يومنا هذا..

إنهاء تفرّد البعث بالسلطة وإجراء انتخابات حرة

من تريد أن تذكر من أصحاب التجارب الكتابية الإبداعية التي أَثَّرَتْ فيكَ، وأَثْرَتْكَ أيضًا في مرحلة البدايات؟

في طفولتي، اكتشفت مكتبة والدي الضخمة التي كانت مقفلة علينا، نحن أولاد العائلة جميعًا، بدعوى أنّ الكتب تفسد الأطفال، بما تحتويه من تنوع للكتب والروايات التي ستأخذنا من عالمنا الحالي، وتنقلنا إلى عالم الوهم غير الحقيقي، وكان الوالد يريدنا أن نكون أبناء الواقع، وألا نغرق في بحور الوهم، طبعًا المكتبة كانت تحتوي على كل أصناف الكتب التراثية والدينية، إضافة إلى الأدب العربي والأجنبي والمجلات، لذلك كانت هي الغرفة الوحيدة المقفلة في بيتٍ يحتوي على طفل مثلي، وضع نصب عينيه أن يقتحم تلك المغارة التي تحتوي كنزًا يخفيه والدي. بالطبع، استطعت في غفلة من الزمان اقتحام المكان، وبدأت أتردد عليه مثل طائر الستيتية الذي يدخل من كسر في النافذة العلوية، هو كان يعشش بين المجلدات في الرفوف العلوية، بينما أنا كنت أبني عشًا لي في أول كتاب اختاره القدر لي مصادفة أيضًا، وهو «ألف ليلة وليلة»، وحينما فتحت الكتاب كنت كمن يفتح صندوقًا من الذهب، أذكر سطوعًا في عقلي وعيني خرج من نسخة بولاق تلك، التي كانت تحتوي من المغامرات والحكايا ذات القدر الذي تحتويه من الغبار المتراكم فيها منذ عقود، ويمكنك القول إنّ ذلك الكتاب كان هو معلّمي الأول في الكتابة وفي القراءة، وإلى يومنا هذا لم أقرأ كتابًا بمثل جماله ومتعته، وكم كنت محظوظًا في تلك الأيام الطوال التي خضت فيها في مجلداته الأربعة، جيئة وذهابًا! وهل يحتاج أي أديب في العالم إلى معلّم أهمّ من العسل المقطّر المكنوز في ذلك الكتاب، الذي كنت أنهل منه في خلوتي في تلك المكتبة المغارة، كمن يشرب من ماء الحياة، تركت طفولتي وتركت الدراسة والشارع والجري خلف القطط والحمائم، وعشت هناك بين أوراق «ألف ليلة وليلة» وكتاب «الأغاني»، ولاحقًا بدأت أستكشف الروايات المدسوسة في ثنايا المكتبة، أرسين لوبين وأجاثا كريستي وسيّد قريش والمنفلوطي وتوفيق الحكيم وروايات نجيب محفوظ الذي التقيتُه لاحقًا في القاهرة، وانضممتُ إلى حلقته الكبيرة ومن ثَم الصغيرة، أستمع لحكاياه وجلساته النقدية، في القاهرة أيضًا انجذبت إلى عقل عربي هائل في الجمال هو العميد طه حسين، الذي كان عمودًا أساسيًا في الثقافة الجديدة في العالم العربي وأحد مجددي العقل العربي، كان طه حسين يفكر بطريقة غير تقليدية، بل كان يقلب لنا كل ما تعلمناه رأسًا على عقب، ومن هذين الرجلين تعلّمت أنّ الأصالة والتجديد هما أساس الثقافة العربية المعاصرة، وعلى ذلك بنيتُ فكري وأسلوبي الكتابي.

بالعودة إلى الوراء؛ كيف تتذكر سنواتك في الثلاثينيات من عمرك كاتبًا؟

السبعينيات كانت هي سنوات تمكين الخط الكتابي، كنتُ قد خرجت من تجربة الأسر في “إسرائيل”، وبدأت أكتب بكثافة في الرواية والقصة القصيرة والمسلسلات الإذاعية التي كتبت منها العشرات، وكذلك للتلفزيون.. تفرغت لدراسة التاريخ وتوضيح تشابكه مع الأدب العربي، كانت فترة التفريغ والتعبير عن سخطي على هذا العالم الذي لم يمنح أحلامنا القومية إلا الخيبة والهزائم، في الأسر الإسرائيلي انزاحت الغمامة عن عيني، وحينما عدت إلى سورية، كنتُ أمسك السكين من النصل محاولًا الاستمرار في كتابة رسالتي لهذا العالم البائس، لمساندة فقراء الروح والفؤاد، حاولت جاهدًا أن أنتصر للشعب، ولم أستطع فعل شيء إلا بقلمي الذي تكسّرت النصال على نصاله، في معارك لا تُعد ولا تحصى، دفاعًا عن حرية المواطن السوري وكرامته.

كيف تقيّم ما جرى ويجري في سورية اليوم؟ وأين تقف من ثورة شعبك ضد الظلم والاستبداد والطغيان الوطني؟

ما جرى في سورية أمرٌ طبيعي، كان الجميع يتوقع حدوثه حتى النظام الذي كان يضع خططًا للتعامل مع ما سيجري، لكنه بالطبع لم يكن يدرك التوقيت، في قوانين الفيزياء كلّ فعل له ردة فعل، تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه، وهذا بالضبط ما حصل نتيجة سنوات طويلة من تحديد حرية حركة المجتمع وضغط الشباب والبطالة، لذلك كان لزامًا أن تنفجر الأمور بشكل معاكس لكل ما كانت الدولة تُصر عليه من سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع، وتقييد العمل وقوانين العمل.

بالطبع، كنتُ مع الحراك المدني الذي يدفع البلاد نحو الديمقراطية من قبل 2011، وكنت أشدد على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وعدم التلاعب بالدين وتوجيهه كخصم معاد للدولة، بل كان يجب احتضان الحركات الدينية ودمجها بهدوء في وسطية المجتمع السوري، وهذا هو بالفعل ما كان يحصل في سورية قبل الانقلاب العسكري في 1963، الديمقراطية والمواطنة هما البوابة الوحيدة لخلاص سورية. ويجب إنهاء تفرد حزب البعث بالسلطة وإجراء انتخابات حرّة تشارك فيها كل الأحزاب المدنية في سورية. كذلك يجب محاسبة كل من ارتكب جرمًا بحق المواطنين السوريين، أيًا كان.

بتقديرك، ما العطب الأساسي المسؤول عن المأساة السورية، التي يمكن اعتبارها أكبر مأساة بشرية عرفها التاريخ الحديث؟

الصراع في سورية بشكل أساسي هو صراع سياسي، بين القوى السياسية المتجاذبة، بين الشعب والسلطة، الشعب الذي يطلب الديمقراطية، ويطالب بإشراكه في الحكم وقيادة بلاده، فيما تُصر السلطة على الاستفراد في حكم البلاد، ومن جهة أخرى، هو صراع ثقافي.العطب الأساسي هو محاولة إقصاء الشعب عن قيادة مجتمعه. هذا هو السبب الرئيس، لا يمكنك أن تكذب على الناس طوال الوقت وتقنعهم بأنك تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهم يشاهدون فقرهم وتكدس الثروة بأيدي البعض، ولا يمكنك أن تقنع الناس بأن قرارات وزارات غير منتخبة هي في صالحهم، وهم يشاهدون كل ما لا يروقهم يقود حياتهم.

مواجهة الفساد والاستبداد والطغاة بالقلم

قلت ذات يوم: “لو ارتدّ بي العمر لقلت كلّ ما كنت أشتهي كتابته”. هل هناك ما لم تقله روائيًا بعد نحو ستة عقود من الكتابة؟

بالطبع، في سورية انتشر مذهب الرمزية والترميز بشكلٍ لا نظير له في العالم، فكان الفنانون يلجؤون إلى حلول رمزية للتعبير عن معارضتهم أو انتقادهم للدولة ولفساد الحكومة. في السينما، ترى مشاهد رمزية، وفي الأغنية وفي المسرح وفي الأدب، حتى في جرافيتي الشوراع ترى ذلك في شعارات مشجعي كرة القدم والأعراس، وكنت أنا جزءًا أساسيًا من هذه المدرسة، أعدتُ كتابة كثير من الكتابات، خوفًا من الرقابة، ومن المنع الذي واجهته مرارًا وتكرارًا. في البدايات، لم نكن نملك سوى الاستجابة للحذف والتخفيف، ولكن حينما اشتد عودنا، كان الزمان قد تغيّر، ولو ارتدّ بي العمر لكتبت بالتأكيد كلّ ما كنت أرغب في كتابته، وإن لم ينشر، كان ينبغي أن نواجه الآلة العسكرية للانقلابات منذ الخمسينيات، ولو فعلنا لما استبد بنا العسكر حتى اليوم.. كان لزامًا علينا أن نواجه من يقبض على حرياتنا كلٌّ بمجاله، وسلاحي كان القلم.. ولقد واجهت الفساد والاستبداد والطغاة به بغزارة في أعمالي.

متى كانت مواجهتك لنفسك، تلك المواجهة التي جعلتك تكتشف خيري الذهبي “مقشرًا عن الرعب السوري والتهديد الأبديّ بالانتقال من السجن الكبير سورية إلى السجن الصغير في صيدنايا أو تدمر أو..”، وفق تعبيرك؟

لقد اتّخذ الأمر مراحل عدة، في العادة يحتاج هذا الأمر إلى سنوات كي يعرف الإنسان نفسه جيدًا، وبكل الأحوال، هذا هو السؤال الجوهري الذي يواجه الإنسان طوال حياته، مواجهة السلطة في الدول الاستبدادية هي كمواجهة كائن خرافي، لا يمكنك أن تدرك حجم أذاه وشكله، هذا ما حصل ويحصل في العراق وفي اليمن وليبيا ومصر منذ عبد الناصر، وهو بالتأكيد ما يحصل في سورية، كنتُ متمسكًا بالبقاء في سورية وعدم مغادرتها، ولكنني اكتشفت متأخرًا أنّ لا شيء يبدو مساويًا للشعور بالحرية حتى الاستقرار في بلدي، حرية التعبير بالنسبة إلي هي قُدس أقداس الإنسان العادي، فكيف إن كان يعيش على الكتابة والفن، لقد اكتشفت نفسي بضعفها وقوتها وجبروتها، خارج سورية، وهذا الأمرُ لا يخصني وحدي، بل هو شأن عام عبّر عنه السوريون في كل بقاع العالم، بعد أن نجوا من رقابة السلطة والتدين والملاحقة الأمنية… في الشرق بنى الناس للحرية معابد فارغة وتركوها وساروا في طريق قديم كان اسمه طريق الحرير، ولكن السوريين غيّروا اسمه إلى طريق الحرية، الذي يصل من سورية إلى قلب أوروبا.. وكل ما تراه من معارك وحروب تتعلق بجهات في الشرق تحاول قطع أو عدم إكمال طريق الحرية، الذي لا بدّ أن يسير فوق دروب قوافل طريق الحرير. في المنفى، تجوّلت في عدد كبير من البلاد، واكتشفت التغيير الكبير في البلاد العربية عن كثب، وعبر تلك المرآة خضت عميقًا في دواخلي ومخاوفي، قيمت تجربتي الممتدة منذ الستينيات حتى اليوم.

ما الذي تحتفظ به ذاكرتك عن أوضاع المثقفين السوريين في سبعينيات القرن المنصرم، في عهد حافظ الأسد؟

في السبعينيات، كان المدّ الديمقراطي لا يزال ممتدًا، بالرغم من تحكّم العسكر في الحياة في سورية في مناحيها كافة، وكانت قوة الحياة الحرة والديمقراطية وحرية التعبير قد اكتسبت في الخمسينيات والستينيات زخمًا كبيرًا، في الحياة الأدبية والصحافة والمجلات، وفي الحياة السياسية والبرلمان، ومن ثمّ، كانت فترة السبعينيات فترة مزدهرة، وبقي الوضع في انحدار حتى تلقت الجمهورية ضربة قوية وقاسية في معارك ومجازر عام 1982، حيث انكفأت الروح الوثابة للجمهورية إلى الداخل، خوفًا من لون الدم وأصوات المقهورين المعذبين في حماة وحلب واللاذقية ودمشق وبقية سجون سورية، وبقيت تلك الروح خائفة ومترددة حتى ربيع 2011، ولكن في السبعينيات تلك كانت الحياة الاجتماعية مزدهرة، وكذلك المسرح والسينما والرواية والشعر، وحُوّل عدد من رواياتي إلى أعمال تلفزيونية وإذاعية، وإلى عروض مسرحية، وكان هذا أمرًا طبيعيًا مع الأعمال الناجحة وقتها، مثل أعمال الأصدقاء حنّا مينا وصدقي إسماعيل وعبد السلام العجيلي… بينما كان تفاعل الشعراء مع الكتّاب والأدباء والرسامين والمسرحيين هائلًا، كانت مساحة الجدل المشترك كبيرة، والصحافة منبر حر للجدل والنقاش المسؤول، لم يكن هناك مكان للهواة، فقد كانت الأسماء كبيرة جدًا ومخيفة، في المسرح وفي السينما، كما في الشعر حيث الصراع كان على أشده، أما الرواية فكانت المجالَ الذي يخشاه الكتّاب لصعوبته وانكشافه أمام النقاد. وكانت الشام وقتذاك تضج بالحياة الثقافية، فبين زيارات كارلوس وجان جينيه ومثقفي الحركات الفلسطينية الثورية الرائعين، من محمود درويش وسميح قاسم وتوفيق زياد، ومثقفي المعارضة العراقية مثل الجواهري وعوني الكرومي ومظفر النواب وعبد الوهاب البياتي، أضف إلى ذلك زيارات غالب هلسا وأحمد عبد المعطي حجازي، إضافة إلى مثقفي سورية الكبار من جيل بدايات القرن، كانت هناك تقاليد في حقل الكتابة والأدب صارمة، ولم يكن هنالك فسحة لأنصاف المواهب، كان كل شيء يحمل طابعًا جديًّا، نقاش المدارس الشعرية ومدارس القصة والرواية، وتجارب المسرح التجريبي مع عادل قرشولي ونبيل حفار ووليد قوتلي وسعد الله ونوس وفواز الساجر وفرحان بلبل وممدوح عدوان، وكانت أشعار فايز خضور وأدونيس ونزار قباني وعمر أبو ريشة وشوقي بغدادي ونذير العظمة ومحمد الماغوط ومحمد عمران ونديم محمد، مع وجود نقاد بحجم خلدون الشمعة وصلاح الدين محمد، وتميزت الحركة التشكيلية بأسماء كبيرة مثل لؤي كيالي وفاتح المدرّس ونصير شورى وعبد القادر أرناؤوط، وكنتُ مع حنا مينا وهاني الراهب وعبد السلام العجيلي وحسيب كيالي وغادة السمان وغيرهم، نكتب بكثافة وفي تنافسية. كانت فترة السبعينيات فترة ذهبية في تاريخ الثقافة السورية، قبل فترة الصمت الطويل في الثمانينيات والتسعينيات التي أنجبت -على قسوتها- أسماء كبيرة جدًا ومهمة لا تزال حية إلى اليوم، مثل فواز حداد وممدوح عزام وحسان عزت ونوري الجراح وغيرهم الكثير الكثير.

ثلاية التحوّلات هي درّة ما كتبت

ثلاثية التحوّلات: «حسيبة»، «فياض»، «هشام». أين تقع من مشروعك الكتابي الإبداعي بشكل عام؟

ثلاثية (التحوّلات) هي درّة ما كتبتُ، إنها واسطة العقد الذي لم تكتمل حباته حتى اليوم، فأنا ما زلت أكتب بكثافة، ولكن (التحوّلات) تلك كان لها متعة خاصة في الكتابة، إذ احتاجت مني على الأقل إلى سبع سنوات لإنجازها، في ألف صفحة تقريبًا، في (التحوّلات: «حسيبة»، «فياض»، «هشام»)،تلك الرواية الضخمة ذات الأجزاء الثلاثة أرّخت لمدينة دمشق روائيًا، عبر سرد قصة ملحمية من ثلاثة أجيال لعائلة واحدة في دمشق، منذ ما قبل الاستقلال حتى عهد الحكومات الوطنية، وصولًا إلى حكم العسكر وتسلط المخابرات على رقاب الناس. ووضعت في تلك الثلاثية نظريات فكرية في خضمّ قالب روائي، تكلمت على مدن الواحات السورية والبحث عن سراب الحكم، تكلمت على فلسفة الحضارة السورية المختفية خلف وجه الراعي الصغير في قلعة شيزر في حماة، تحدثت عن فلسفة العمارة والأرابيسك الدمشقي الذي التهم نفسه، تحدثت عن فلسفة البيت الدمشقي، بين الأنا والأنا الأعلى والهو، أي بين القبو وأرض الديار والفرنكة العلوية، البيت الدمشقي هو كائن حقيقي يتنفس مثل أصحابه، لديه شخصيته الاعتبارية التي تعكس أحيانًا شخصية أصحابه، وأحيانًا أُخر تسيطر عليهم… رواية (التحوّلات) بكتبها الثلاثة هي جرعة مكثفة وسريعة مما وددت قوله عن العائلة السورية التي سادت ثم بادت. في التحولات شرحت مقطعًا طوليًا للعائلة الدمشقية التي يمتد جذرها لمئات السنين.

أرّختَ روائيًا لمدينة دمشق، ومن ثم أرّخت لبلاد الشام والمنطقة. وأنت رافض عدّ أعمالك “روايات تاريخية”، فما هي الحدود الفاصلة بين الكتابة الروائية والتوثيق أو التأريخ؟ وهل يُمكن إدراج رواياتك ضمن “رواية الذاكرة” أم في موضع آخر؟

الكتابة الروائية هي فنّ الخيال، أي خلق عالم مواز للعالم الذي نعيش فيه، مع تقاطعات بسيطة مع الواقع، أما الكتابة التاريخية التي أجادها جرجي زيدان، فهي إمساك التاريخ وزجّه في ثنايا طبقتي الكتاب، من دون أي اختلاف، أي إن مَن يعرف مصير تلك الشخصية التي وُضع الكتاب من أجلها، فسيعرف كل تفاصيل القصة. في أعمالي الروائية، أستند إلى التاريخ ولا أعيد إنتاجه، أقتطع منه جزءًا، وأبني به وعليه شخصياتي وحكاياتي كي أضع القارئ في الظرف التاريخي والجغرافي والإنساني للقصة التي أريد سردها، لا أحبذ مطلقًا ذلك السرد الذي يشبه منطوقنا، أو تلك الشخصيات ذات البعدين فقط، أبحث دومًا عن شخصيات ثلاثية الأبعاد، وأتلاعب بالزمن كيفما احتاجت حكايتي، مرة بزمن عادي، ومرات بزمن استعادي، ومرات بزمن حلزوني، وأحيانًا بمونتاج متواز، التاريخ لا يؤمن بهذه التقنيات، التاريخ يمتد تصاعديًا مع السنوات، أما روايتي فهي تحتاج إلى قارئ غير كسول، قارئ يبذل جهدًا في استكشاف زمنها وشخوصها، والبحث في ثناياها، مدينة مثل دمشق لا يمكن التعامل معها ومع تاريخها بالشكل التقليدي، فهي مدينة متراكبة ومتراكمة وذات أوجه مختلفة، لذلك فإنّ الكتابة عنها تحتاج إلى جهد تقني غير تقليدي.

كتاب «من دمشق إلى حيفا… 300 يوم في إسرائيل»، هو أول شهادة لكاتب سوري، على تجربة حرب تشرين (1973). لماذا أبقيتَ تلك التجربة أسيرة بداخلك لأكثر من أربعة عقود؟ وممّ حررتك السجون الإسرائيلية؟

تجربة الأسر بحد ذاتها كانت تجربة أليمة بالنسبة إلي، حينما عدتُ في أوائل العام 1974 من مطار اللد، على ما أذكر، جرّبت الكتابة عنها، ولكنني مزقت الصفحات الكثيرة التي كتبتها، إذ كنتُ مشحونًا لدرجة كبيرة، عاودت بعدها الكتابة ففشلت، وقررت أن ألقي بتلك التجربة في زواية مظلمة من زوايا قلبي، كي لا تزعجني في حياتي اليومية، تسلّمت وسام الشرف، ورفضت العروض الكثيرة التي أتتني للعمل مع الأمم المتحدة ومع الجيش، لأنني كرهت كلّ ما له علاقة بالحروب وبالعنف، وعملت على تنظيف روحي من الآثار النفسية التي ألمت بها نتيجة ذلك الأسر وما تلاه من عقابيل في سورية أيضًا.

لقد كسرت تلك التجربة قناع الخشب الذي ألبسونا إياه، ليس هنالك من مكان أفضل من الآخر ومرآته كي تتعرف على وجهك، الضدّ يُظهر معنى الضد الآخر، وبالفعل تعرّفت إلى سورية الحقيقية، حينما نظرت إليها من هناك، في عيون الأسرى ، في عيون السجانين وعيون العدو، مثقفيه وكتابه وضباطه، في عيون ضباطنا المكسورين، وهم يروون مخاوفهم، مخاوف آخر العمر، كما كانوا يعتقدون، سقوط الأقنعة مكنني من رؤية الضفتين بشكل جيد، كل ضفة من شرفة ضفتها الأخرى، سورية كانت في أزمة حقيقية، و”إسرائيل” في أزمة حقيقية، الدولتان في أزمة وجودية حقيقية: الأولى تتصارع مع نفسها كي تأخذ شكلها، والثانية تتصارع مع الآخر لتجد لنفسها مكانًا. الحرب بالنسبة إلى سورية كانت مهربًا من واقع مضطرب لا حل له إلا الديمقراطية التي يكرهها العسكر ورجال الدين، والحرب بالنسبة إلى “إسرائيل” سببٌ للوجود، لأنها من دون خلق حالة خوف من الآخر لا يمكنها أن تعيش وتعتاش إلا في الدور الذي اختارته لنفسها في أن تكون ضحية.

في سورية يتعمّد المثقف بماء الحرية

هل غيّرت الثورة السورية من نظرتك إلى قضية فلسطين؟

لا، على العكس، فلسطين كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من وجدان سورية، فلسطين تحوّلت من قضية إلى أداة سياسية، وأنا لا يعنيني هذا، ما يعنيني هو شعب فلسطين الذي يختزن تاريخها وحضارتها وثقافتها، يجب على هذا الشعب أن يعيش وألا يخضع لقهر الزمان، يمكنهم سلب الأرض وسلب الماء والبيوت، ولكنهم لا يمكنهم سلب ذاكرة الشعب ورغبته في ترديد اسم بلاده وبناء دولة فلسطين، فحينما يكون الإنسان الفلسطيني بخير، ستكون دومًا فلسطين بخير.

البعض أراد فكّ الارتباط بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب السوري، وهذا أخطر ما يمكن حصوله، حينما يصطف بعض أبناء فلسطين ضد حرية الشعب السوري، سيكون الرد باصطفاف بعض أبناء الشعب السوري ضد حرية الشعب الفلسطيني، وتلك هي الكارثة.

الثورة السورية جعلت الأمور تبدو بشكل أوضح، إذ فكّت ذلك التشابك بين الدكتاتورية والحرية، بين من يركب على القضية ومن يصارع فعلًا من أجل حرية القضية. الشعبُ السوري، لا النظامُ، هو أكثر شعب مرتبط بفلسطين، والجميع يدرك ذلك، وربما من أجل هذا حصل معه ما حصل من تهجير وتشريد وتنكيل..

ما واجب المثقف السوري، بخاصة من يعيش في المنفى الاضطراري، تجاه ثورة شعبه؟ وما الفارق الذي يمكن أن يصنعه مقارنة بسواه؟

لا يمكننا تحميل المثقف السوري الكثير، لأنه يمسك السكين من نصلها، كما ذكرت، إنه يقاتل بكل ما أوتي من قوة من أجل حرية بلاده، المثقف عصفور هشّ يطير في غابة ضخمة، وذلك العصفور يحتاج إلى الرعاية والعناية، كي يغرد بحرية وبجودة عالية، وحينما يتمكن من فعل هذا، فسيغرد بصوت عال جدًا من أجل باقي عصافير بلاده.

المثقفون السوريون يقاتلون منذ عقود من أجل حرية شعبهم في الداخل وفي الخارج، وجميعنا نعرف أنهم دفعوا أثمانًا باهظة لقاء مواقفهم، المثقفون هم من واجه سكونية مملكة الصمت، عبر بياناتهم المتتالية المعروفة، وقد اعتُقلوا ومُنعوا من السفر وحوصروا. في سورية، يتعمّد المثقف بماء الحرية فقط، وكل مثقف لا ينتمي إلى حرية الشعب لا يعترف به الشعبُ تلقائيًا، حتى لو اعترف النظام به دون الشعب، وحاول تسويقه عبثًا.

المنفى تجربة اعتادها المثقفون السوريون نتيجة مواقفهم، منذ انقلاب 1963، ولكن ما جرى بعيد 2011 هو أمرٌ مختلف، حيث خرج شعب بأكمله معترضًا على ما يجري في بلاده، ومنهم المثقفون الذين مارسوا ويمارسون دورهم القيادي التنويري لأول مرة منذ عقود بحرية كبيرة. شعب يقود رأيه المثقفون هو شعب وجد طريقه الصحيح، من أجل هذا يجب الاعتناء بهؤلاء المثقفين وإيجاد المنابر لهم على الدوام.

هل تعتقد أن أعمالك الروائية قوبلت نقديًا بما تستحقه؟ وإلى أيّ مدًى استطعتَ فعلًا أن تضيف جديدًا على التجربة الأدبية السورية المعاصرة؟

لقد أضفتُ الكثير جدًا على التجربة الأدبية السورية، كما أعتقد، وهذا أمرٌ سيحدده التاريخ، يمكن لمتتبع أعمالي منذ السبعينيات معرفة ما أقول، ولا يمكن أن تجد تجربة نقدية توفي الأدب حقه، حتى لو كُتبت عشرات من الدراسات عنه، فالنقد الجاد يجد على الدوام في الأدب الحقيقي شيئًا جديدًا، وهذا ما حصل في دراسات جامعية وندوات لا تُعدّ، عُقدت عن أعمالي في الدول العربية، بحيث يمكنك اليوم قراءة رواية «المدينة الأخرى» عن مدينة الطبقة في محافظة الرقة، وإيجاد تطابق مع الواقع الحالي، يمكنك قراءة «ليال عربية» لتعرف معنى الحرب الأهلية التي توقعتُها قبل حصولها في لبنان، و«الإصبع السادسة» و«صبوات ياسين» و«الدوران في المكان» بمتعة أدب معاصر بل مستقبلي، لكن ليس بالنقد وحده يعيش الأدب، نحتاج إلى أن نكون في يد كل سوري، يجب على القوى المدنية وقوى المجتمع المدني طباعة روايات الكتّاب السوريين وتوزيعها مجانًا في المخيمات والمنافي، في الداخل وفي الخارج، دواوين الشعر، الروايات والقصة القصيرة وو… تخيل كيف سيكون نقد شابة من مخيم الزعتري، لرواية «المكتبة السرية والجنرال» أو لرواية «لو لم يكن اسمها فاطمة»، هذا هو ما أريده.

الكاتب السوري من دون دعم حقيقي هو يتيم، والثقافة بشكل عام تحتاج إلى دعم من جهةٍ ما على الدوام، في سورية، بسبب خراب كل شيء، أنت لا تجد الكتبَ بسهولة أبدًا، وهذا أمرٌ مردّه أنّ الدولة تعدّ الثقافة أمرًا هامشيًا، ودعمها هو شكلي تجميلي، حتى حين تطبع وزارة الثقافة الكتب، لا تجدها، بسبب قلّة المكتبات ومنافذ التوزيع، أما بعد الثورة فقد انتشر الكتاب الإلكتروني، وهذا أمرٌ أسهم في ترميم العقل السوري العطش للقراءة، ولكن أين الكتب؟ الواقع الاقتصادي متردٍ وأسعار الكتب مرتفعة، لمن نكتب إذًا؟ نحتاج إلى طباعة مليون كتاب أدبي على الأقل في سورية، وتوزيعها مجانًا، أو بأسعار رمزية.

تريد نهضة في العقل، عليك إذًا أن تخاطب العقل، إن نزلت إلى شوارع المدن السورية، فأكثر ما يلفتك هو الكتب الدينية وكتب الأبراج، أما الأدبُ فهو نادر جدًا، جمال عبد الناصر -بالرغم من اختلافي مع منهجه الأمني- اهتمّ بهذا الجانب، كنّا في القاهرة نشتري روائع الأدب العربي والعالمي بأسعار بخسة، كنا نخجل من أنفسنا، إن لم نقم بشراء تلك الكتب، في الستينيات حين صدور كتاب لكاتب مصري مهم، كنت ترى قراءات ومقالات عنه ومعه وضده، في أغلب الصحف المصرية، وكنت ترى الكتابَ في كل مكان: في المكتبات وعلى أسوار الجامعة وفي يد طلاب الجامعة، بأسعار مختلفة، وهذا ما مهد لنهضة حقيقية في مصر، في السينما والأدب والصحافة والموسيقى.. القراءة. أما في سورية المشتتة، فأنت تبحث وتبحث عن رواية لفلان صدرت منذ سنة، فلا تجدها، وإن وجدتها فسيكون سعرها مرتفعًا جدًا، وهذا ليس ذنب الناشر، وإنما ذنب الجهات الداعمة التي تنفق ملايين الدولارات على مساعدات الأكل والشرب فقط، دون ضبط للسرقات، التي إن ضبطت، فهي تكفي لإحداث موجة من المطبوعات تغطي أعمال كل كتّاب سورية منذ 100 عام، لا أعتقد أنّ كاتبًا سوريًا سيرفض التبرع بحقوق كتابه من أجل مشروع طباعة شعبي، لقد انتهى عهد النقد الرسمي، وبتنا بحاجة إلى رأي الشارع.

حاز كتابك «من دمشق إلى حيفا.. 300 يوم في إسرائيل»، جائزة “ابن بطوطة لأدب الرحلات” في عام 2019. سؤالي: ما الذي تمثّله لك هذه الجائزة ككاتب؟ وما أهمية الجوائز الأدبية بالنسبة إلى الكتّاب؟

الجوائز بشكل عام لا تعنيني، أنا أكتب للإنسان، لا للمؤسسات أو الجوائز، ولذلك لم أسعَ لكتابة أدب الجوائز. لكن جائزة “ابن بطوطة” أتت تتويجًا لفكرة أجّلت كتابتها 40 عامًا، لذلك فقد أسعدني نجاح الكتاب عبرها. فقد كنت مترددًا في كتابة هذا الكتاب، وبعد نشره سمعت كثيرًا من الأصوات المشجعة على إخراج ما كنت أرميه في قلبي.. أهمية الجائزة الوحيدة هي لفت أنظار بعض القراء إلى الكتّاب، وهذا أمر جيد، ولكنها بالفعل لا تعطي حكم قيمة على الأفضلية، وهذا أمرٌ متفق عليه.

هناك كتابات واكبَت ثورات الربيع العربي، في موجتَيه الأولى والثانية؛ فهل يمكن الحديث عن “أدب الربيع العربي”؟ وهل لديك أعمال يمكن أن تُصنّف ضمن هذا النوع الجديد من الأدب؟

المثقف العربي يعيش ربيعه منذ عقود، وليس الربيع العربي بعد 2011، سوى تيمة جديدة بالنسبة إليه، لنسج كفاح الأدب العربي ضد قوى الظلم التي تستغله على الدوام، المثقف العربي مرآة لشعبه، وكيفما احتاجت القضية فالقلم العربي معها، أما أنا فإني أحتاج إلى مدة طويلة لأعرف مآلات الربيع العربي كي أكتب عنه، في جميع رواياتي، هنالك ربيع عربي يتمثل في شخصيات موجودة في الروايات.

برأيك، هل السبب السياسي هو ما لفت الأنظار إلى الرواية السورية في العشرية الأخيرة؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة للأدب السوري؟

لم يلتفت أحد إلى الأدب السوري بالشكل الكافي، حتى على صعيد الجوائز المؤسساتية لم تحظ الرواية السورية بما يليق بها، أما ما لفت النظر إلى الرواية في العقد الأخير، فهو حرية صوتها الذي ارتفع أكثر من غيره، الرواية السورية رواية حرة بالكامل، لا قيد عليها إلا العقل، وهذا ما جذب القراء إليها.

أخيرًا، ما الذي تعكف على كتابته في الوقت الحالي؟ ماذا تحدثنا عنه؟

أعمل على روايتَين جديدتين، فيما توقفتُ برهة من العمل على كتاب بحثي عن (فانتازيا ما وراء الموت). وأقوم بالعمل على الروايتينبالتوازي: الرواية الأولى موضوعها علاقتي مع نفسي وماضيي ومدينتي، وستصدر خلال هذا الشهر، وعنوانها «الجنة المفقودة» عن دار الفكر الدمشقية؛ والرواية الثانية ستكون الجزء الأول من ثلاثية جديدة، أقدّمها للقارئ العربي في السنوات القادمة، وستصدر عن دار سرد/ ممدوح عدوان. وستغطي الثلاثية الجديدة مرحلة حرجة من تاريخ سورية المعاصر، وستمتد إلى مستقبلها، وسأحاول أن أسكب فيها خلاصة معرفتي وتجربتي السردية.

مركز حرمون