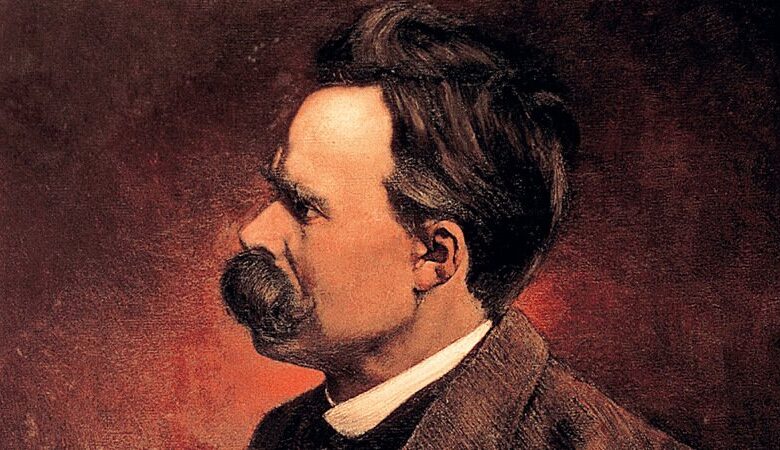

العلاقة بين الفلسفة والدولة عندما تكون الفلسفة الجامعية (الأستاذ الجامعي) في خدمة السلطة/ فردريك نيتشه

ترجمة: قحطان جاسم

إن تنازلات الفلسفة إلى الدولة قد تجاوزت حدها مسبقا.

أولاً: تختار الدولة خدمها الفلسفيين، وتختار العدد الذي يتجاوب مع حاجتها؛ وهي تجعله على هذا النحو يبدو كما لو أنها قادرة على التمييز بين الفلاسفة الجيدين والسيئين، وهي تفترض علاوة على ذلك، أنه سيكون هناك على الدوام عدد كاف من الفلاسفة الجيدين حتى تشغل كل كراسي الأستاذية بهم. الدولة الآن هي السلطة، ليس فقط فيما يتعلق بنوعية الفلاسفة، بل وأيضا حين يتعلق الأمر بعدد الفلاسفة الجيدين الذين تحتاجهم.

ثانياً: إنها تجبر أولئك الذين اختارتهم الاقامة في مكان محدد، ويعيشوا بين بشر محددين، ويمارسوا عملا محددا؛ وعليهم أن يدرسوا كل شاب اکادريمي يرغب هذا يوميا وعند وقت محدد و ثابت. السؤال هو: هل يمكن حقا أن يتعهد فيلسوف ذو ضمير حي أن يكون لديه ما يدرسه كل يوم؟ وأن يدرسه إلى أي شخص حریص على الاصغاء؟ ألا يكون مجبرا على أن يعطي انطباعا كما لو أنه يعرف أكثر مما يعرف؟ ألا يكون مجبرا للتحدث أمام جمهور من الغرباء عن أشياء، لا يمكن التحدث عنها باطمئنان حقا إلّا وسط أقرب أصدقائه فقط؟ وإجمالا: ألا يتنازل عن حريته الأنبل بأن يمتثل إلى عبقريته متى وحيثما نادته؟ – لأنه ألزم نفسه التفكير علنا حول موضوعات معدة سلفا وفي أوقات محددة. وأن يقوم علاوة على ذلك أمام الشباب! ألا يكون محكوماً مسبقاً على فكر من هذا القبيل باللارجولية والعقم؟ ماذا لو انه قال ذات يوم لنفسه: لا يمكنني اليوم أن أفكر بأي شيء، ليس على أقل تقدير بشيء ذي قيمة – ومع ذلك سيكون عليه أن يقدم نفسه ويتظاهر كما لو أنه يفكر!

لكن سيعترض احد، من المفترض أن لا يكون مفكرا علی الاطلاق، بل على الأغلب شخصا متعلما عارضا لما فکر به مفكرون سابقون، وهؤلاء سيكون قادرا على الدوام أن يقول شيئا عنهم، ما لم يعرفه طلابه مسبقا. – هنا يكمن التنازل الثالث والخطير جدا الذي تقدمه الفلسفة إلى الدولة، إذ إنها تلزم نفسها أولا وقبل كل شيء بأن تظهر كعلم. خصوصا كمعرفة لتاريخ الفلسفة؛ لكن بالنسبة للعبقري، الذي ينظر إلى الأشياء كما يفعل الشاعر بعينين عاشقتين ونقيتين، دون أن يتمكن الغوص بعمق كاف فيها، فإنه أمر مقرف وغير ملائم أن يفتش في معاني خاطئة وغريبة لا حصر لها. لم یکن التاريخ العلمي للماضي أبدا شانا بالنسبة للفيلسوف الحقيقي، لا في الهند ولا في اليونان؛ وإذا أقحم أستاذ فلسفة نفسه بمثل هذا العمل فإن عليه أن يتحمل في أحسن الأحوال أن يقال عنه: إنه عالم کلاسیکی، لغوي، قديم، مؤرخ، مؤرخ – لكنه ليس أبدا فيلسوفا. قلت، “في أحسن الأحوال”: لأن أغلب الأعمال العلمية المنجزة من قبل فلاسفة الجامعة تمنح الباحث اللغوي إحساسا أنها انجزت بصورة سيئة، بدون صرامة علمية، وفي الغالب مملة بصورة بغيضة. من هو قادر، مثلا، على أن ينقي تاريخ الفلاسفة اليونانيين من البخار العفن المخدر، الذي غطاها من قبل اعمال ريتر، برانديز، وزیلر ، العلمية، التي هي رغم ذلك ليست علمية ولسوء الحظ مملة كليا؟ من جانبي أفضل قراءة لاريتوس دايجوین على زينر؛ لأن الأول يستنشق على الأقل روح الفلاسفة القدماء، بينما لا يستنشق الأخير تلك الروح أو أية روح اخرى.

وأخيرا ما هي بحق السماء، علاقة شبابنا بتاريخ الفلسفة؟ هل المفترض أن يثنيهم تشوش الآراء عن أن يكون لهم آراء خاصة بهم؟ هل من المفروض أن يتعلموا كيف يشتركون في التهليل إلى ما وصلنا إليه أنفسنا بشكل رائع؟ هل من المفروض حتى أن يتعلموا كراهية الفلسفة أو احتقارها؟ قد يفكر المرء كذلك غالبا، حينما يعرف كيف أن على الطلاب تعذيب أنفسهم بسبب امتحاناتهم الفلسفية كما لو أنهم يحشون أدمغتهم المسكينة باكثر الأفكار حماقة ومواربة للروح الإنسانية – مع اكبر الأفكار العظيمة والصعبة.

لم يدرس النقد الوحيد الممكن للفلسفة والذي يبرهن بنفس الوقت شيئا ما، أي الذي يحاول رؤية فيما إذا كان الإنسان يستطيع أن يعيش طبقا لها، في الجامعات أبدا: كل ما تم تدريسه دائما هو نقد لكلمات بواسطة كلمات أخرى، والآن تصور رأس شاب بلا خبرة حياتية كافية، يتم خزن خمسين منظومة بشكل كلمات وخمسين ناقدا لنفس المنظومات فيه – فأي قفر وأية عودة إلى البربرية، أية سخرية بتعليم الفلسفة! لكن في الحقيقة لم يدّعوا، أن الأمر يتعلق بالتعليم الفلسفي، بل عن تمرين في اجتياز الامتحانات الفلسفية: والنجاح في هذا السياق يكمن كما هو معروف في أن الطالب الممتحن، پا للحسرة، الممتحن بقسوة كبيرة جدا – يعترف بتنهيدة عميقة: “شكرا لله أنني لست فیلسوفا، بل مسيحيا ومواطنا في بلادي!”

ماذا لو أن تنهيدة الفرج هذه كانت هي هدف الدولة الحقيقي وكان “تدريس الفلسفة” مجرد وسائل ردع عن الفلسفة على المرء أن يطرح هذا السؤال على نفسه- إذا كان الأمر حقا كذلك، فليس هناك على أية حال سوى شيء واحد ينبغي الخوف منه: أن يتمكن الشباب في نهاية المطاف من أن يدركوا لأي هدف يتم في الواقع إساءة استخدام الفلسفة. هل الهدف الأعلى، إنتاج العبقري الفلسفي؟ ما ذلك سوى محض ادعاء.. ربما الهدف بالضبط هو إعاقة هذه الولادة؟ وهكذا فقد تم قلب المعنى إلى نقيضه؟ فإذا ما حدث هذا فالويل لكل تعقيد الدولة وسياسة الأستاذية!

هل أصبح هذا الأمر معروفا مسبقا؟ لا أعرف، لكنني أعرف أن فلسفة الجامعة أصبحت في كل الأحوال هدفا للشك والإزدراء العام. وهذا يرتبط جزئيا بحقيقة أن جيلا ضعيفا يتسلط في الوقت الراهن على قاعة المحاضرات؛ لو كان على شوبنهاور أن يكتب أطروحته حول فلسفة الجامعة الآن، فانه لن يكون بحاجة إلى هراوة بل سينتصر بقصبة. سيضرب بلا رحمة ورثة وذرية أولئك المفكرين المزيفين ذوي العقول المشوهة؛ إنهم يذكروننا كثيراً بالأطفال الرضع والأقزام بحيث يشرع المرء في التفكير بالمثل الهندي: “يولد البشر طبقا لأفعالهم أغبياء، بكما، صما مشوهين.” يستحق الآباء أمثال هذه الذرية حسب “أعمالهم”. ولهذا فإن الشباب الأكاديمي سيكون قادرة بلا شك قريبا جدا على تدبير أمره بدون الفلسفة التي تدرس في جامعاتهم، ويكون الرجال غير الأكاديميين قادرين بالفعل حاليا على تدبير أمورهم بدونها. على المرء أن يتذكر أيام دراسته فحسب، ففيما يخصني، مثلا، فقد كان الفلاسفة الأكاديميون بشرا غير مكترث بهم تماما: اعتبرهم كبشر جمعوا بعض نتائج العلوم الأخرى لأنفسهم، وقرأوا الصحف في لحظات فراغهم وذهبوا إلى الحفلات الموسيقية، بينما عاملهم زملاؤهم الأکاديمیون باحتقار مقنع بالأدب. كانوا مشهورين بأن يعرفوا القليل فقط ولا ينقصهم أبدا التعبير المبهم الذي يخفون خلفه نقصهم المعرفي…

لكن حتى لو سلمنا أن هذا الحشد من الفلاسفة السيئين مدعاة إلى الاستهزاء- ومن لا يريد أن يقر بهذا؟ – إلى أي حد هم مؤذون أيضا ؟ الجواب باختصار هو أنهم مؤذون بنفس القدر الذي يجعل الفلسفة مدعاة للاستهزاء. طالما استمر هذا الجيش من المفكرين المزيفين المعترف بهم رسميا في الوجود، فستصبح كل فلسفة عديمة الفعالية أو على الأقل يعاق تطورها، تماما بسبب لعنة السخرية، التي جلبها ممثلو هذه الفلسفة لأنفسهم، لكن التي أصابت الفلسفة ذاتها أيضا. ولهذا السبب أقول إنه مطلب إلى الثقافة، أن تجرد الفلسفة من أي نوع من الاعتراف الرسمي أو الأكاديمي، وأن تكون الدولة والأكاديمية معفية كليا من المهمة التي لا حل لها المتمثلة في التمييز بين الفلسفة الحقيقية والمزيفة. لندع الفلاسفة يكبرون دون تعهد بالعناية ، نحرمهم من كل أمل ،مناصب أو مراكز في الوظائف البرجوازية، و نكف عن إغرائهم بالمكافآت، وأريد أن أذهب أبعد من ذلك لأقول: اضطهدوهم، وانظروا اليهم بلا رحمة – فسترون أشياء مدهشة! سيهربون في كل الاتجاهات الممكنة ويبحثون عن ملجأ حيثما يستطيعون العثور عليه، هؤلاء الفلاسفة المتبجحون المساكين؛ سيصبح أحدهم قِسّاً، آخر معلما، الثالث سيتسلل إلى وظيفة محرر في صحيفة، والرابع سيكتب كتب تعليمية إلى المدارس العالية للبنات، سيحرث أكثرهم ذكاء حقولا، وسيسعى أكثرهم غروراً إلى البلاط. فجأة سيكون العش فارغاً، فالجميع طاروا: لأن من السهل التخلص من الفلاسفة الرديئين، على المرء أن يكف فحسب عن مكافأتهم. وهذا في كل الأحوال أكثر صوابا من مناصرة الدولة علنا لأي فلسفة، بغض النظر عما تكون.

لم تكن الدولة أبدا مهتمة بالحقيقة ذاتها، لكن بالحقيقة النافعة لها فقط، أو بصورة أدق: إنها تهتم بكل شيء ينفعها، فيما إذا كانت حقيقة، أنصاف حقائق أو أخطاء. لهذا يمكن أن يكون التحالف بين الدولة والفلسفة ذا معنی فقط، حين تتعهد الفلسفة أن تكون مفيدة للدولة، أي، أن تضع رفاهية الدولة أعلى من الحقيقة. سيكون بالتأكيد أمرا ممتازا للدولة، لو تكون الحقيقة في خدمتها أيضا؛ لكن الدولة تعرف جيدا، أن هذا يتعارض مع جوهر الحقيقة، إنّها لا تقوم بخدمةٍ و لا تتلقی نقوداً. وبالتالي فإن ما تمتلكه الدولة الآن هو الحقيقة المزيفة فقط، مخلوق مقنع لا يمكنه للأسف أن يقدم ما تتمناه الدولة بحرارة جدا من الحقيقة الصادقة: أن تكون صالحة – ومقدسة. إذا أراد أمير من القرون الوسطى أن يكون متوجاً من قبل البابا، لكن البابا رفض ذلك، فإنه يعين بابا معارضا ينجز له هذه المهمة. يمكن أن يحدث هذا الأمر إلى حد ما آنذاك، لكن لا يمكن أن يحدث أن تعين دولة معاصرة معارضا للفلسفة يشرعن فلسفتها المزيفة؛ لأن الفلسفة كانت دائما مضادة للدولة، بل وهي اليوم أكثر من السابق. أعتقد بكل جدية أن من مصلحة الدولة أكثر أن لا يكون لها شأناً إطلاقاً مع الفلسفة، وأن تدعها أطول وقت ممكن حرة. حين لا تعود الفلسفة غير مبالية، فإنها تصبح خطرة وعدائية.

طالما أن الدولة ليس لديها مصلحة في الجامعة أكثر من رؤيتها تربي مواطنين مخلصين ونافعين للدولة، فعليها أن تحذر من وضع هذه المنفعة والإخلاص في خطر من خلال مطالبة هؤلاء الشباب الذهاب إلى الامتحان في الفلسفة: حين نأخذ بنظر الاعتبار كم عدد الرؤوس البليدة وغير الكفوءة موجودة، فيمكن أن تكون الوسيلة الصحيحة لإخافتهم من دراسة مادتهم، بحيث يصيرهم المرء إلى اشباح امتحان, لكن هذا المكسب لن يعوض عن الأذى الذي سيولده نفس العمل الإجباري عند الشباب المندفع والقلق؛ إنهم يتعرفون على الكتب الممنوعة، يبدأون بانتقاد معلميهم ويعون الهدف من فلسفة الجامعة و امتحاناتها- ناهيك عن الاعتراضات التي سيثيرها اللاهوتيون الشباب، والتي سيكون نتيجتها، أنهم سيتلاشون كالوعول في “تيرول” (وهي مكان في النمسا).

أفهم جيدا الاعتراضات التي يمكن أن تطرحها الدولة ضد کامل طريقة النظر إلى الأمور ما دامت نبتات الهيجلية الخضر الجميلة كانت تورق في كل الحقول: لكن بعد أن دمر البرد هذا الحصاد، وانهارت كل الآمال المعقودة عليه، وكل المخازن فارغة – لم يعد المرء يفضل طرح المزيد من الاعتراضات، بل الإعراض تماما عن الفلسفة. فالمرء يمتلك سلطة الآن : سابقا، في زمن هيجل أراد المرء الاستحواذ عليها- وهو فرق واسع. لم تعد الدولة بحاجة إلى اعتراف الفلسفة، بهذا أصبحت الفلسفة زائدة عن اللزوم بالنسبة للدولة. عندما لا تعود الدولة تدفع إلى أساتذتها، كما أتوقع في المستقبل.