لماذا لا أعود إلى ألمانيا/ توماس مان

ترجمة: سوار ملا

مقدمة المترجم

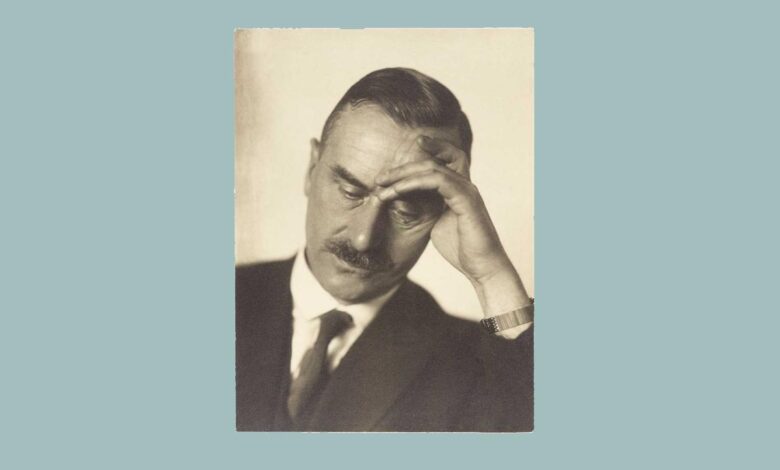

توماس مان (1875-1955) هو أحدُ أبرزِ الأدباء الألمان عبر التّاريخ، وقد كتب هذه الرسالةَ المفتوحة من منفاه الأميركي في التاسع من أيلول (سبتمبر) 1945، بُعيدَ انتهاء الحرب العالميّة الثانية وهزيمة ألمانيا النازيّة. وجَّهَ مان الرسالةَ إلى الكاتب الألماني فالتر فون مولو (1880-1958)، الذي كان قد توجّه إلى توماس مان برسالتين (إحداهما نُشرَت في الصحافة وأشعلت نقاشاتٍ حادّة في الوسط الثقافيّ الغربيّ بعمومه والألمانيّ على وجه الخصوص، فيما حافظت رسالته الأخرى على طابعها الشخصيّ دون أن تصبحَ فتيلَ مساجلاتٍ عامّة)، داعيّاً إيّاه فيهما للعودة إلى ألمانيا بعد أن حطّت الحربُ أوزارها؛ إلا أنّ مان ارتأى ألا يتوجّه في ردّه إلى فان مولو فحسب، إنما، ومن خلاله، إلى ألمانيا بأسرها، شعباً وثقافة وكياناً.

تتأرجحُ رسالةُ مان بين نزعةٍ عاطفيّة ميلانكوليّة توشكُ أن تكون تشاؤميّة بعد سنواتٍ طويلةٍ من الأهوال والانكسارات، ونزعةٍ إنسانيّة عالميّة تدعو بجلاءٍ إلى تجاوز الفرديِّ والقوميِّ-الوطنيّ، من أجل عالمٍ أكثر انفتاحاً تتحطّمُ فيه أصفادُ الانعزاليّة وتضمحلُ في أنحائه قيمة الحدود السياسيّة-الوطنيّة.

يُبدي مان «المنفيّ» في رسالتِه هذه ألمَه وأساهُ على مأساة بلاده التي «تحالفت مع الشيطان»، لكن من غير أن ينسى دورَه، كمثقّفٍ ألمانيّ مُكترثٍ بهموم بلاده، في تعرية أقرانه من المثقّفين الألمان الذين تحزّبوا علانيّةً للنازيّة أو اتّخذوا الحياد موقفاً بينما كانت بلادهم من حولهم تحترقُ. كما أنّه، ورغم قسوة وتراجيديّة الواقع من حوله، لا يفقدُ قطُّ أملَه بمستقبل مزدهرٍ يتعافى فيه الألمانُ من «إدمانهم على مخدّرات» مُحطِّمةٍ قُدِّمِت إليهم، بلا هوادة، طوال اثني عشر عاماً من حكم أدولف هِتلر.

أمّا على الصعيد الشخصيّ، فقد تركت هذه الرسالةُ في نفسي أثراً بليغاً، إذ لم أستطع، بحالٍ، في أثناء قراءتي لها ألا أتذكّر بلادنا الحزينة التّعسة الرازحة منذ عقودٍ طويلةٍ تحت وطأة طغيانٍ عُنصريٍّ مافيوزيّ نهّاب، بلادنا التي تقاسي منذ عقدٍ حرباً شاملةً أتَت على أخضرِها ويابسها؛ ولم أستطع، كذلك، ألا أتذكّر مثقّفي بلادنا الذين انحازوا جهاراً إلى الطغيانِ بكلّ تمثّلاته، وكذا أولئك الذين وقفوا على تلّة الحياد مكتفين بالنّظر البليد إلى الفظائع تُرتكَبُ والحقوقِ تُنتهَبُ والأنفسِ تُهلَكُ؛ كما لم أستطع ألا أتذكّر ملايين المنفيين الذين تشتّتوا في أصقاع العالمِ وسُدّت دونهم السبلُ، أولئك الذين يغرفون في العتمة باحثين عن شرارةِ أمل هنا أو هناك.

إنّها «رسالةٌ درسٌ»، هكذا يصفُ البروفيسور الألمانيّ يورغ شوستر رسالةَ مان، التي تُبدي حزناً وألماً على ما آلت إليه الحال في ألمانيا، كما تعرّي مثقّفي الدكتاتوريّة، وتصفُ بلغةٍ مؤثرةٍ محنة الاقتلاع من الجذور ورحلة المنفى الأليمة، لكن من دون أن تفقدَ الأمل بغدٍ سيتعافى فيه الشعبُ الألماني وتزدهرُ بلادُهُ، بغدٍ أضحى في الأثناء واقعاً لا تخطئهُ عينٌ أو ينكرُه عقلٌ.

*****

عزيزي السيّد فون مولو،

أولاً يتوجّب عليّ أن أشكرك على تحيّتك الوديّة بمناسبة يوم مولدي، وكذا على رسالتك المفتوحة إليّ، التي قدّمتَها إلى الصحافة الألمانيّة والتي وجدت بعضُ مقاطعها طريقَها إلى الصحافة الأميركيّة أيضاً. في هذه الرسالة المفتوحة تتبدّى، بوضوح أشدّ وإلحاح أكبر مما في رسالتك الخاصّة، الرغبةُ، بل المُطالبة المُلزمة، بعودتي إلى ألمانيا والعيش هناك: «لأجل العمل وإسداء النّصح». في الواقع لستَ وحدك من وجَّه إليَّ هذا النداء، بل فعلته أيضاً إذاعةُ برلين المُدارة من قبل الروس، وكذا تنظيم الأحزاب الديمقراطيّة الألمانيّة المتّحدة، معلّلين ذلك، كما قيل لي، بالحجّة المُستهلَكة القائلة بأنّه «ثمّة مهمّة تاريخيّة يمكنني إنجازُها في ألمانيا». حسناً، ينبغي أن أكونَ الآن مبتهجاً، لأن ألمانيا صارت تريدُني ثانيةً، لا تريدُ كتبي فحسب بل تريدُ شخصي كذلك؛ لكن ثمة ما يُقلقُني ويضايقُني في هذه النّداءات، ثمّة ما ليس منطقيّاً، بل حتّى ليس عادلاً، وليس ناضجاً تماماً، يَظهرُ لي من خلالها. أنت تعرفُ تماماً، يا سيّد فون مولو، بأن ألمانيا اليوم، في هذه الظروف شبه الميؤوس منها التي أوصلَ شعبُنا التّعسُ نفسه إليها، بأمسّ الحاجّة إلى «العمل والنّصح». لكنّني أشكّك في أنّ يكون رجل، قد غدا في الأثناء عجوزاً وحَفَرَ ذلك الوقتُ العصيبُ أثره على عضلة قلبه، قادراً بعد، بشكل شخصي مباشر، بوساطة وجوده الجسديّ، على المساهمة بفاعليّة في تقويم حال الناس من انكسارهم الشديد الذي وَصفتَه أنتَ بتلك الطريقة المؤثّرة. وبالرغم من أنّي لم أفكر في الأمر جيداً بعدُ، لكن يبدو لي أن ثمة أيضاً مشقّات تقنيّة ومواطنيّة وروحيّة تقفُ عائقاً في دربِ “«عودتي». أثمة إمكانيةٌ لمسح هذه السنوات الاثنتي عشرة عن اللوحة، والتصرّف، تالياً، كما لو أنها لم تكن؟ فحسبُ صدمة العام ثلاثة وثلاثين، حين فُقدَت أسس الحياة، من مسكن وأرض وكتب وذكريات وأملاك، إلى جانب تلك الإجراءات المؤسفة في البلد من ترحيل وإقصاء، حسبها هذه عصية بما يكفي، حسبها هذه خاطفة للأنفاس. لن أنسى في حياتي ذاك التحريض الدمويّ الجاهل ضد مقالتي حول فاغنر، الذي قامت به إذاعة ميونخ والذي بيّنَ لي أن سبل العودة قد سُدّت أمامي تماماً؛ سعيي الدؤوب للعثور على كلمات، لشرح حالتي، محاولاتي للكتابة والرد، «الرسائل إلى الليل»، كما سمّى أحد أصدقائي الراحلين الكثُرِ؛ رينيه شيكيليه، تلك المونولوجات الخانقة1. شاقّاً بما يكفي كان أيضاً ما تلا ذلك من حياة التجوّل من بلد إلى آخر، القلق بشأن جواز السفر، الوجود المتنقّل بين الفنادق، في حين كانت أنباء العار تتسابق إلى الآذان من تلك البلاد التي غدت تائهة، متوحشة وغريبة تماماً. إنكم لم تعيشوا هذا كله، أنتم الذين عاهدتم «الفوهرر الكاريزماتي» على الوفاء (كم مُفزع ذلك، كم مُفزع، يا للثقافة الغريقة!)، وأَنجزتم أعمالكم في ظل ثقافة غوبلز. لا أنسى بالطبع أنكم عشتم لاحقاً ما هو أكثر شناعةً، بينما أنا نجوتُ منها؛ لكنكم لم تَخبَروا «الربو القلبي2 للمنفى، الاقتلاع من الجذور، أهوال التشرد المُفزعة».

أحياناً كنتُ أغضبُ بسبب الامتيازات التي كنتم تتمتّعون بها. كنتُ أجدُ فيها رفضاً للتضامن. لأنّ الأنتلجينسيا الألمانية، وقتذاك، أي كل من كان معروفاً محلياً أو عالمياً، من أطباء وموسيقيين ومعلمين وكتاب وفنانين، لو وقفت وقفة رجل واحد في وجه ذلك العار، لو أعلنت الإضراب العام، أو غادرت البلاد، – لترك ذلك أثراً في الداخل والخارج، وربما سبّب تغيّراً في مسار بعض الأمور التي حدثت فيما بعد. الفرد الذي، مُصادفةً، لم يكن يهودياً كان يجد نفسه على الدوام مصطدماً بالتساؤل التالي: «لماذا حقاً؟ هل الآخرون يعملون إلى جانبهم، لا بد، إذن، أن الأمر ليس بتلك الخطورة». قلتُ أحياناً كان يتملّكني غضبٌ، غير أنّي لم أحسد أياً منكم، أنتم الذين بقيتم في الداخل، ولا حتى في أعظم أيامكم، إذ كنتُ على دراية تامّة بأن تلك الأيام العظيمة ليست إلا زبداً دامياً سرعان ما سيتلاشى. لم أحسد أحداً غير هيرمان هيسه، الذي وجدتُ في التعامل معه، خلال الأيام والأشهر الأولى، قوةً وسلوى، حسدتُه لأنه كان حراً منذ زمنٍ بعيد، إذ نأى بنفسه في الوقت المناسب، مُعللاً ذلك بطريقة سليمة تماماً: «من عساهُ ينكرُ أن الألمان شعبٌ عظيمٌ وثريٌ ومهم؟ لعلّ ملح الأرض يفعلُ؟ لكن كأمة سياسية – فمستحيل! لا أريد أن تربطني به، بصفته هذه، أية صلة على الإطلاق». كان هيسه يعيش في أمانٍ جميل في منزله الكائن في مونتاغنولا (في سويسرا)، حيث كان يلعب في حديقته الخلفيّة البوتشيا (Boccia) مع ضيوفه المُضطربين.

على رسلِها راحت أموري تهدأ وتنتظمُ من جديد. في البدءِ وجدتُ مسكناً في فرنسا ومن بعدها في سويسرا؛ رانَ هدوء نسبي، ومن رحم تلك الوحشة طفقَ ينمو إحساسٌ بالاستقرار والانتماء، وعدتُ، ثانية، إلى عملي الذي خِلتُهُ قد ضاع من يدي إلى الأبد. سويسرا، البلدُ المضيافُ عبر التاريخ، كانت واقعةً تحت ضغوط وتهديدات جارٍ قوي يُلزمها على الحياد حتّى في المسائل الأخلاقية، فكانت تُبدي -وهذا مفهوم بطبيعة الحال- علامات الحيرة والخوف وعدم الارتياح من وجود ضيف بلا وثائق وعلاقاته مع حكومة بلاده سيّئة للغاية، لذلك كان على الدوام مُطالباً بــ «الكياسة»؛ إلى أن جاءت الدعوةُ من الجامعة الأميركية، فغدوتُ حينها، فجأةً، في تلك البلاد الحرّة الواسعة حيث لم يكن ثمة أيّ حديثٍ حول «الكياسة»، بل قُوبلتُ بلطافةٍ واضحةٍ مُعلنةٍ دونما قيد أو شرط، مبتهجاً، طليقاً، تحت شِعار: «شكراً سيّد هتلر»؛ أجل، يا سيّد فون مولو، لديّ أسباب كثيرة تجعلني شاكراً لهذه البلاد وتدفعني لأعبّر عن شُكري لها.

إنني اليوم مواطنٌ أميركي، وسبق لي أن صرّحتُ، قبل وقت طويل من الهزيمة النكراء التي مُنيت بها ألمانيا، في السرّ كما في العلن، بأني لستُ أنوي أن أدير ظهري لهذه البلاد ثانيةً. أبنائي، اثنان منهم يخدمان في الجيش الأميركي، جذورهم ضاربة في هذه الأرض، وأحفادي الناطقون بالإنكليزية يترعرعون من حولي. بل حتّى أنا نفسي قد تجذّرتُ في هذه الأرض من نواح عدة، إنّي مرتبط بها، هنا وهناك، بميثاق شَرَفيّ – مرتبطٌ بواشنطن، بالجامعات القيّمة في مختلف الولايات التي منحتني درجات دكتوراه فخرية. كما بنيتُ لي، هنا، على هذا الساحل الرائع الذي يستنشق المستقبل ومناخُه يوائم سِني، منزلاً أحبُّ أن أُكمِلَ داخل أسوارهِ عمل حياتي، ممتناً لكل نهار مشمسٍ يبزغُ، لكل أضواء العالم الملونة من حولي – متمتّعاً بجوٍّ من القوة والعقلانية والوفرة والسلام. لذا لا أجدُ مبرراً لأن أحرمَ نفسي من هذه المزايا التي جلبها لي القدر، بعد أن ذقتُ مرارته حتّى آخر قطرة. لستُ أجد لذلك مبرراً، بالمقام الأول، لأنّي لا أرى تلك الخدمةَ التي في وسعي تقديمها للشعب الألماني – والتي لا أستطيعُ بالطبع تقديمها من هنا من ولاية كاليفورنيا.

أن يكون قد حدث ذلكَ كلّه بتلك الصورة التي جرت، فذا ليسَ فِعلتي بالتأكيد؛ بل نتيجةٌ من نتائج شخصيّة وقدر الشعب الألماني – هذا الشعب الغريب بما يكفي، المُثير للانتباه بصورة تراجيديّة تدعو المرءَ لأن يتقبّل منه بعض الأشياء، بل وحتّى أن يحتملَ بعضها الآخر، لكن، والحال هذه، يتوجّب علينا الآن أن نقرّ أيضاً بنتائج ما حدث، وألّا نغضّ الطرفَ عنها بعبارات سخيفة من قبيل: «عُد، لقد تم الصفح عن كل شيء».

إن الاغترار بالنفس لا يمتُّ لي بصلةٍ؛ وأعرفُ أنه كان هيّناً علينا، نحن الذين في الخارج، أن نلزمَ العفّة ونقولَ آراءنا في هِتلر. كما أني لا أرفعُ حجراً في وجه أحد، لكنّي فحسبُ متردّد بعض الشيء و«أخشى الغرباءَ»3، كما يُقال عن الأطفال. أجل، لقد غدت ألمانيا بالنسبة لي، خلال هذه السنوات، غريبةً بحقّ. إنّه بلدٌ مُخيف، عليكَ أن تقرَّ بذلك. كما أعترفُ بأنّ خشية تتملّكني من الأنقاض هناك – الحجريّة منها والبشريّة. مثلما أخشى أن يكون التفاهم بين مَن شاهد رقصة الشيطان من الخارج، وبينكم، أنتم الذين رقصتم معه وقدَّرتُم السيّدَ الشيطان، لم يزل بعيد المنال. وثمّ كيف لي ألا أتحسّسَ من سيل الرسائل التي تصلني من ألمانيا، الرسائل المليئة بمشاعر مخبَّأة منذ أمدٍ بعيد! إنها مغامرةٌ قلبيّةٌ مؤثّرةٌ بحقّ! لكن، ثمّة ما يُعكّر فرحتي بها أيضاً؛ ليس فقطِ بسببِ التفكير في أنّها ما كانت لتُكتَبَ قطُّ لو أن هِتلر قد انتصر، إنما أيضاً بسببِ السذاجة وانعدام الحسّ الظاهرين فيها، بل وحتى تلك المباشرة الساذجة في التّواصل وكأنّ هذه الأعوام الاثني عشر لم تحدث أبداً. ثمة أيضاً كتبٌ تصلني، هل أعترف بأني لست مُبتهجاً برؤيتِها وبأنّي أضعها بعيداً عنّي فور وصولها؟ قد يكونُ الدافع الكامن وراء فعلتي هذه خرافيّاً، إلا أنّي أجدُ أنّ الكتبَ الصادرة في ألمانيا بين عامي 1933-1945 أقلّ من أن تكون عديمة القيمة، بل حتّى لا يمكن حملها بين اليدين؛ رائحة الدم والعار لم تزل ملتصقة بها، ويجب أن تُسحَق سحقاً.

لم يكن ممكناً القيام بعمل «ثقافي» في ألمانيا، بل كان مستحيلاً في ظل تلك الأحداث التي نعرفها جميعاً، إذ كان يعني، بالضرورة، تجميل ما كان يجري وتزيين الجرائم. ومن الآلام التي كنا نقاسيها كانت مشاهدتنا كيف أن العقل والفن الألمانيين يُستخدَمان درعاً وقيادةً لذاك الفجور المحض. من المستحيل ألّا يكون المرءُ قادراً على تخيّل أن ثمّة وظائف أشرف من تصميم المسرح لمهرجان فاغنر في بايرويت الهِتلريّة4 – ياهٍ، كم يجب أن يكون المرء عديم الإحساس ليفعل ذلك. أمّا السفر بتصريح من غوبلز5 إلى هنغاريا أو إلى بلد ألماني-أوروبي آخر لأجل تقديم محاضرات منمّقة بغرض البروباغندا الثقافيّة للرايخ الثالث، فلن أقول إنّه مُعيب، فقط سأكتفي بالقول إني لا أستطيع فهمه، وإنه ثمة أناسٌ أخافُ رؤيتهم مرةً أخرى. المايسترو الذي أرسله هِتلر ليقدم موسيقا بيتهوفن في زيورخ، باريس أو بودابيست، حمّلَ نفسه ذنب كذبة شنيعة بادّعائه أنه مجرّد موسيقي وأن كلّ ما يصنعه هو الموسيقا فحسب؛ لكن كذبته الأساسيّة هي، قبل كلّ شيء، تقديمُه لهذه الموسيقا على أرضِ الوطن، إذ كيف لم تكن مقطوعة بيتهوفن «فيديليو» ممنوعةً في «ألمانيا السنوات الـ 12»، هذه الأوبرا المُخصّصة ليوم التحرّر الألماني؟ إنها لفضيحة شائنة أنها لم تكن قد مُنِعَت، أنه كان ثمة عروض رفيعة المستوى تُقدّمها، أنه كان ثمة مغنون يؤدونها وموسيقيون يعزفونها وجمهور يصيخ السمع إليها، إذ أية بلادة يحتاجُ المرء حتى يستمع إلى «فيديليو» في ألمانيا هيملر6 دون أن يغطي وجهه بكفيه ويهرعَ مغادراً الصالة!

في الحقيقة تصلني أحياناً بعض الرسائل من ذاك الوطن الغريب المروّع عبر رُقباء وملازمين أميركيين، ليس من شخصيات اعتبارية فحسب، بل أيضاً من أناس عاديين وشبان، والغريب أن لا أحد من هؤلاء يقترحُ عليّ العودة سريعاً إلى ألمانيا. «ابق حيث أنت!»؛ هكذا يقولون ببساطة. «اقض خريف حياتك في وطنك الجديد، الأكثر سعادة! فالحياةُ هنا مُحزنة للغاية …». مُحزنة؟ آه لو أنها كانت كذلك فحسب، وليست بعدُ مليئةً، إلى حدٍّ لا يمكن تفاديه، بالشرّ والعدائيّة.

كأنّما حصلتُ على غنيمة حين وصلتني في الآونة الأخيرة من جهة أميركية نسخةٌ قديمةٌ من المجلة الألمانية Volk im Werden تعود لعام 1937، صادرة لدى دار Hamburg Hanseatische Verlagsanstalt، من قِبَلِ بروفيسور نازي رفيع والدكتور «ه. ك.». لم يكن اسمُ البروفيسور النازي Krieg، بل Krieck، بـ (ck).7 لقد كانت قراءةً خائفةً بالفعل. كيف لشعبٍ يُقدَّمُ له هذا النّوع من المخدّرات لمدة 12 سنة أن يعيشَ حياة هيّنةً! وقلتُ في نفسي: لا بدِّ أن يكون لي الكثير من الأصدقاء هناك، مسنّين وشبّاناً؛ لكن أيضاً الكثير من الأعداء؛ صحيحٌ أنهم سيكونون أعداء مغلوبين، لكن هؤلاء بالتّحديد هم الأسوأ والأكثر شرّاً.

ومع ذلك يا عزيزي السيّد فون مولو، فهذا كلّه ليس إلا جانباً واحداً للمسألة، والجانبُ الآخر يُطالبُ أيضاً بحقّه – حقّه في الكلام. الفضول والهيجان اللذين أتلقّف بهما كلَّ خبر قادم من ألمانيا، أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وحزمي في تفضيله على سواه من أخبار عالمنا الكبير الذي أخذَ يتعاملُ ببرود شديد مع مصير ألمانيا مُنحسِر الأهميّة، ذلك كلّه يجعلني أعي، مرّة بعد مرّة، أيّة وشيجة متينة تربطني بهذا البلد الذي «نزعَ عنّي جنسيته». إنني الآن مواطن أمريكي-عالمي، وهذا حسنٌ بحق. لكن كيف لي أن أنكرَ جذوري الضاربة في تلكَ الأرض، وبأنّي، رغم تقديري الوافر لكلّ ما هو غريب، أحيا وأنسجُ عملي داخلَ التراث الألماني، حتى وإن لم يُتِح الزمنُ لأعمالي أن تكونَ غير صدى عليلٍ فيه شيءٌ من الباروديا لكلّ ما هو ألماني عظيم.

لن أتوقّف يوماً عن النّظر إلى نفسي بوصفي كاتباً ألمانيّاً، بل حتّى في السنوات التي راجت فيها كتبي بالإنجليزيّة بقيتُ وفيّاً للغة الألمانيّة – ليس فحسبُ لأنّي كنتُ قد بلغتُ عمراً لا يُعينني على التحوّلِ لغويّاً، إنّما أيضاً عن وعيٍّ بأنّ لمُنجَزي مكانةً مُتواضعةَ في التاريخ اللغويّ الألمانيّ. روايتي حول غوته المكتوبة في أحلكِ أوقات ألمانيا، والتي هُرِّبَت إليكم بعض نسخِها، ليست، بحالٍ، وثيقةَ لنسيانٍ أو قطيعة.8 كما أني لستُ في حاجة لقول: «يعتريني خجلٌ من أوقات الراحة التي حظيتُ بها، لأنّ التألمَ معكم كان أشدّ نفعاً». لم تترك لي ألمانيا أيّة راحةٍ. لقد «تألمتُ معكم»، ولم يكن من المُبالغةِ بشيءٍ حين تحدّثتُ في «رسالتي إلى بون» عن القلق والمشقّة، عن المحنة الروحيّة والفكريّة، التي «لم أستطع، خلال أعوام أربعة من حياتي، أن أتحرّر منها ساعةً واحدةّ فحسب، وكان يتوجّبُ عليّ مواجهتها في كلّ مرّةٍ لأتمكّن من إنجاز عمليّ الإبداعيّ». في أحيان كثيرة لم أحاول قطُّ مواجهتها؛ ولعلّ تلك المراسلات الإذاعيّة الخمسين (أم أنها أكثر من ذلك؟)، التي طُبِعَت مؤخراً في السويد، – تلك المناشدات المتكررة بلا انقطاع – تشهدُ بأنّي في كثيرٍ من الأحيان كنتُ أجدُ أن ثمّة أمراً آخرَ أشدَّ إلحاحاً من «الفن».

قبل بضعة أسابيع ألقيتُ في مكتبة الكونغرس في واشنطن محاضرةَ تحت عنوان: «ألمانيا والألمان». لقد كتبتُها بالألمانيّة وسوف تصدر في العدد القادم لمجلة Neuer Rundschau، التي أُعيد إحياؤها في حزيران 1945. لقد كانت محاولةً لكي أبيّن لجمهور أميركي مثقف، من وجهة نظر نفسانيّة، كيفَ أمكن لكلّ ذلك أن يحدثَ في ألمانيا، وكم تعجّبتُ من استعدادهم الرزين لتقبُّل تفسيراتي تلك إثرَ حرب مروّعة بالكاد حطّت أوزارها. لم يكن هيّناً بالطبع أن أجد سبيلاً بين تبرير غير ملائمٍ وتنصُّلٍ ما كان ليناسبني بدوره قطّ؛ لكني، إلى حد ما، أفلحتُ في ذلك. لقد تحدّثتُ عن الحقيقة الرحيمة، حقيقة أنّ على هذه الأرض غالباً ما ينبثقُ الخيرُ من الشرّ – وكذا عن الحقيقة الشيطانيّة بأنّ كثيراً ما ينبثقُ الشرُّ من الخير. كما تطرّقت، باختصار، إلى تاريخ «الروحيّة» الألمانية، ورفضتُ النظرية القائلة بثنائية ألمانيا؛ واحدة خيّرة وأخرى شريرة.

إن ألمانيا الشريرة، أفصحتُ، هي ذاتها ألمانيا الخيّرة التي ضلّت طريقها، هي ذاتها ألمانيا الخيّرة في المحنة، هي ألمانيا في حالة من الذنب والانهيار.

كما ذكرتُ بأنّي لستُ هنا لأشيدَ بنفسي أمام العالم، تبعاً لتلك العادة الخسيسة، كممثّل لألمانيا الخيّرة، النبيلة، العادلة ذات الفستان الأبيض. ولا شيء على الإطلاق مما حاولتُ قوله لمُستَمِعيّ حول ألمانيا جاءَ من مجرّد معرفة غريبة باردة أو محايدة؛ إذ أحملُ ذلك كلّه في داخلي؛ لقد خَبِرتُه بجسدي الشخصيّ.

ربما أمكنَ تسمية ذلكَ بإعلان التضامن – في أكثر اللحظات صعوبةً. لكنّه لم يكن، قطّ، تضامناً مع الاشتراكيّة القوميّة؛ إنما مع ألمانيا التي أدمنَتها وأبرمت تحالفاً مع الشيطان. تحالفُ الشيطان هو إغواءٌ ألماني تقليديٌّ عميق، وأيّة روايةٍ ألمانيّة مُستوحاة من عذابات السنين الأخيرة، من عذابات ألمانيا، لا بدّ لها أن تتناول تحديداً هذا التحالف الوحشيّ. لكن حتى في أعظم أعمالنا الشعريّة يتمُّ، في نهاية المطاف، خداع الشيطان بروح فاوست الفرديّة؛ لذا دعونا نبتعد عن تخيُّل أنّ ألمانيا قد جاءت بالشيطان بصورة نهائيّة. إنّ الرحمة دوماً أسمى من كلّ عقدٍ مكتوب بالدّم. إني مؤمنٌ بالرحمة، وكذا بمستقبل ألمانيا مهما دعا حاضرها إلى اليأس وبدا خرابها عميماً لا أمل يُرتجى منه. ولنكفّ كذلك عن التحدّث حول «نهاية التاريخ الألماني»! إذ لا يمكن بحالٍ مطابقة ألمانيا مع هذه المرحلة التاريخيّة المظلمة القصيرة التي تحمل اسم هتلر، ولا حتى مع مرحلة الإمبراطوريّة البسماركية البروسيّة-الألمانيّة قصيرة الأمد بدورها، بل ولا يمكن حتى مطابقتها مع تلك الحقبة التي استمرت فحسب لقرنين من الزمن والتي بوسعنا أن نعمّدها باسم فريدريش العظيم. إنّها، الآن، في طور اتّخاذ شكل جديد وايجاد منفذ إلى وضعيّة حياتيّة جديدة من شأنها أن تجلب، بعد آلام التحوّل والانتقال الأوليّة، مزيداً من السّعادة والكرامة الحقّة، وتكون أكثر انسجاماً مع حالِ الأمّة وحاجاتِها.

هل بلغَ تاريخُ العالم نهايته؟ لا، بل إنّنا نعيشُ الآن أكثر مراحله حيويّة، وليس التاريخ الألماني إلا جزءاً مرتبطاً به. صحيحٌ أيضاً أنّ سياسات القوة ما برحت تشكّل تحذيراً ملحّاً لأية توقّعات مبالغة فيها، لكن، ومع ذلك، أليس ثمة أمل بأن الخطوات الأوليّة ستجري لا محالة في اتجاه وضعيّة عالميّة جديدة تذوب فيها الفردانيّة الوطنيّة العائدة للقرن التاسع عشر، لتتلاشى بعدئذ؟ اقتصاد عالمي، تضاؤل قيمةِ الحدود السياسيّة، «نزع الطابع السياسيّ» بدرجة معيّنة عن كيان الدولة، إيقاظ الوعي البشريِّ بوحدتهم الفعليّة، التصوّر الأولي للدولة العالميّة، كيف يمكن لهذه النزعة الإنسانيّة الاجتماعيّة المتجاوزة تماماً لقيم الديمقراطيّة البرجوازيّة، والتي تمثّل جوهر زماننا الراهن، أن تكون غريبةً على الروح الألمانيّة ونابذةً لها؟ دوماً كانت مُحاذرتُها (محاذرةُ الروح الألمانيّة) العالمَ تنطوي على الكثير من التقرُّب إلى العالم، ومن يجهلُ أن في قعرِ هذه الوحشةِ التي شنّعتها وجعلت منها شريرةً ثمّة رغبةٌ عميقةٌ في أن تُحِبَّ وتُحَبَّ. لندع ألمانيا تنبذ الغرور والكراهية من دمها، فلندعها تُحِبًّ ثانيةً، وستغدو محبوبةً. إنّها، رغم الأحوال جميعاً، ما برحت بلاداً ذات قيم عظيمة، بلادٌ يمكنها الاعتماد على كفاءة أهلها كما على عونِ العالم، وتنتظرُها، بمجرّد أن تتجاوز هذا الواقعَ العصيب، حياةٌ جديدةٌ مليئة بالإنجازات والمكانة الحسنة.

عزيزي السيد فون مولو، سامحني، لقد استطردتُ في الردّ كثيراً! لكن في رسالةٍ إلى ألمانيا لا بدّ من التطرّقَ إلى أمور شتى. كما أودّ هنا أن أشيرَ إلى أمر آخر بعد: إنّ حلمَ أن أشعر بقدمي تَطَآن ثانيةً أرضَ القارة العجوز، رغم الحياة الرغيدة التي تؤمّنها لي أميريا، ليس غريباً عن أَنهُري وليالي، وإذا ما حانت السّاعةُ وكنتُ لم أزل على قيد الحياة وأتاحت لي وسائطُ النّقل والدوائرُ المحمودةُ المجال، فسأولي شطركم لا محالة. وبمجرّد أن أغدو هناك، هكذا يُخيّل إلي، فلن تصمدَ المخاوفُ ومشاعرُ الاغتراب، مفرزاتُ اثنتي عشرة سنة فحسب، أمام جاذبيّة تَحمِلُ في صفّها ذكريات مديدة ذات سنين ألفٍ.

إلى اللقاء، بمشيئة الرب.

المخلص

توماس مان

1. اقترحَ شيكيليه (1883-1940) على توماس مان أن يسمّي رسائله المدوّنة في السنوات الأولى من وصول هتلر إلى السلطة بـ: «رسائل إلى الليل».

2. يستخدمُ مان التعبير التالي بالألمانيّة لوصف مشقّة المنفى: das Herzasthma des Exils، أي الربو القلبيّ للمنفى، والربو القلبيّ مرضٌ يصيبُ عضلة القلب فيسبّب ضيقاً في التنفُّس.

3. استعمل مان المفردة الألمانيّة «fremdeln»، التي تدلُّ على طفل يخشى البالغين الغرباءَ ويحتاطُ منهم.

4. أولى النازيّون أهمية كبيرة لمهرجان فاغنر في بايرويت، والذي كانت تُديرهُ فينفريد فاغنر، زوجة ابن ريتشارد فاغنر، الداعمةُ للحكم النازي والمُقرّبة من هتلر. كما كان لهتلر، المولع بموسيقا فاغنر والمُحبّب عند آل فاغنر، مساهمات مؤثرة في عمليّة تصميم خشبة المسرح وغير ذلك من تفاصيل متعلّقة بصورة المهرجان.

5. كان غوبلز وزير الدعاية في ألمانيا النازية وأحد المقرّبين من الزعيم النازي أدولف هتلر.

6. كان هيملر قائد وحدات النخبة النازيّة «Schutzstaffel»، وأحد أبرز المسؤولين المُباشرين عن المحارق النازيّة.

7. يشيرُ توماس مان هنا إلى تشابه وقرب اسم البروفيسور النازيّ «Krieck» من المفردة الألمانية «Krieg» التي تعني «الحرب».

8. يقصد هنا روايته لوته في فايمار، التي كُتبَت وصدرت عام 1939 في المنفى.

موقع الجمهورية

عن البحر والتجوال والوطن/ نوارة مراد

لم أتجوّل خارج دمشق منذ أكثر من اثني عشر عاماً، فضّلتُ خلالها زيارة بعض سواحل لبنان أو أي مكان آخر قد تسوقني الفرصة القصيرة إليه، لكن ليس في سوريا. وكأنَّ مقاطعة نفسية من نوع ما حلّت بيني وبين سوريا، وخاصة بعد العام 2012، ولم يعد لي فيها ما يخصني سوى منزل والدَي وبعض الأحياء.

لم أُفاجأ عندما أدركتُ مؤخراً أن هناك كثيراً من السوريين والسوريات يتقاسمون معي الإحساس بالمرارة تجاه عدم معرفتهم بالمدن والأرياف الأخرى قبل دمارها، أو تجاه عدم تمكنهم من العودة للتجوال بعيداً عن مناطقهم منذ عشرة سنوات، بسبب انعدام الأمان، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي والحساسيات والحواجز النفسية بين أبناء مناطق سورية متعددة.

ثم كان أن أحكمَ وباء كوفيد-19 قبضة الحصار النفسي والجسدي الذي نشعر به كسوريين نعايش كارثة إنسانية بحجم تبعات الحرب والدمار والحصار في الداخل السوري، فأصبح حتى الخروج من المنزل للعمل أو لقاء الناس غير متاح لفترة طويلة خلال فصلي شتاء وربيع العام 2020. وهي فترة أخرجت كل الانضباط الداخلي عن طوره، وخلقت حاجة إلى الخروج أياً تكن الوجهة، ما جعلني أعقد العزم أنا وصديقتي سلمى على زيارة الساحل بعد كل هذه السنوات، التي لم تتحرك خلالها هي أيضاً خارج دمشق. قد تبدو للبعض مجرد نزهة صيفية تقوم بها صديقتان، الا أنها بالنسبة لنا لم تكن كذلك، لأن دافعنا الأول إليها كان الرغبة في دفع حدودنا، وقياس وهمنا حول المساحات التي نملك الحق في التحرك ضمنها في بلدنا، خاصة كوننا بالدرجة الأولى امرأتان خارج محيطهما التقليدي الآمن، لا يرافقنا في رحلتنا رجل أو طفل، وفي ظل الوضع الأمني غير المستقر في البلد. عَوّلنا على أن المكان المقصود سياحي، وتأمين طرقاته يصبّ في صالح الجميع.

في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) من العام 2020، خرجتُ من منزلي في مدينة دمشق في الصباح الباكر متوجهة الى ما يسمى «كراجات البولمان»، وهو المكان الذي كنت أقصده مع عائلتي عندما كنت طفلة إذا ما أردنا أن نستقل حافلة بقصد السفر إلى أحد مدن الساحل السوري، الذي كنا نقضي فيه بعض أيام إجازتنا الصيفية.

التقيتُ بسلمى على مدخل المحطة. غمرنا شعور غريب؛ مزيج من الغبطة والحزن العميق والذنب والحب والفضول. عادت محطة الحافلات إلى مكانها القديم في منطقة القابون في أيار (مايو) من العام 2019، بعدما خرجت من الخدمة لسنوات طويلة بسبب موقعها إلى شمال شرقي العاصمة دمشق، متاخمة لبعض مناطق الغوطة الشرقية التي خرجت عن سيطرة النظام لفترات طويلة، وعايشت دماراً كبيراً سوّى مساحات كبيرة منها بالأرض. عادت المحطة الى العمل رغم كل الخراب والدمار المحيط بها، تنطلق منها كل يوم حافلات الى كل الوجهات، كوسيلة نقل عامة وحيدة تصل بين دمشق والمحافظات الأخرى من سوريا.

«نحن في القاع»؛ قالت سلمى. لم أُلقِ بالاً، فقد كنتُ أراقب أفواج البشر التي ترتاد المحطة تباعاً، بعضهم يقصدون الساحل مثلنا، وآخرون يقصدون المدن المختلفة، وأكثرهم من الجنود المتجهين إلى كل الوجهات والعائدين من كل الوجهات. جلسنا على الكرسي الخشبي الوحيد الذي وجدناه فارغاً ننتظر حافلتنا حتى تصل. الكرسي قريبٌ جداً من أحد مكاتب شركات النقل، التي يقف موظفها على بابه بالقرب مني وينادي فوق رأسي بكل ما أوتي من قوة باللهجة الحلبية: «حلب حلب، يا رايحين عا حلب». نظرت إليَّ سلمى وقالت: «الرحلة القادمة لي ستكون الى حلب».

وصلت حافلتنا بعد ساعة من الانتظار، وفاجأنا اللقاء بها: حافلة حمراء ضخمة، حديثة ومكيفة، ذات مقاعد جلدية مريحة جداً، تقف وسط الدمار بانتظار المسافرين إلى الساحل. جلستُ بالقرب من النافذة، أرنو لرؤية الطرقات. الطريق عادي جداً، نباتات جرداء، ذات لون بني تكاد تموت من العطش ترامت على طرفي الطريق حتى مدينة حمص، الا أنها تكاثفت بالتدريج ثم تحولت الى بساتين خضراء على جانبي طريق طرطوس ثم اللاذقية.

وصلنا بعد أربع ساعات الى المحطة في مدينة اللاذقية. من هناك كان علينا أن نستقل سيارة أجرة إلى وادي قنديل، وهي قرية متطرفة حيث يلتقي البحر بالجبل إلى الشمال من مدينة اللاذقية، ذاعت شهرتها منذ العام 2005، حين بدأت بعض مشاريع الاستثمار المتواضعة تظهر على شواطئها بشكل غامض، استهدفت طبقة الشباب والشابات محدودي الدخل ممن يرنون إلى تجربة منفتحة، غير مقيدة بالعادات والأعراف الاجتماعية والدينية، حيث لا رقيب اجتماعي أو حكومي على سهرات الموسيقى والرقص أو اللباس أو المشروبات الروحية.

تقاطعَ مع تجربتنا حكيُ ريم، وهي فتاة في العشرينات من العمر وخريجة هندسة حاسوب، عن رحلتها لوادي قنديل صيف السنة الماضية؛ تقول: «إن الوادي يتناسب مع طريقة تفكيرنا وأجوائنا الاجتماعية كشباب، إضافة إلى قدراتنا المادية. من الممكن أن يستأجر مجموعة أصدقاء من الشباب والشابات شاليهاً متواضعاً، فالمكان غير مهم وإنما الرحلة الجماعية والأجواء الحرة». تتابع ريم متحدثة عن وفود مجموعات سياحية مختلفة إلى الوادي يومي الجمعة والسبت، حيث يطرأ تغيير ملحوظ على الجو السائد: «الموسيقى واللباس يختلفان تماماً خلال هذين اليومين، والأجواء تصبح أقرب إلى العائلية المحافظة منها إلى الشبابية. أعتقد أن المجموعات السياحية مربحة أكثر بالنسبة لأصحاب المكان وخاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي نعيشه، فالمُنشآت المتواضعة لم تعد قادرة على الاستمرار بسياسة معينة، وفئة الشباب فئة غير مربحة مثل فئة العائلات والأطفال المتطلبة. ومع قدوم أزمة كوفيد-19 هذه السنة، لم يعد باستطاعة المكاتب السياحية الاستمرار بتنظيم الرحلات العائلية الى لبنان، فكان لا بدّ من إيجاد مواقع سياحية بديلة داخلية غير المواقع المزدحمة المعروفة». لذلك، تعتقد ريم أن هذه المناطق ستتغير كلياً خلال السنوات القادمة، وربما يتم تنظيمها بشكل مختلف بما يتناسب مع الأجواء العائلية، مما سيبعد عنها فئة الشباب.

انطلقتُ أنا وسلمى مع العم أبو وائل، سائق إحدى سيارات الأجرة القليلة التي عثرنا عليها في محطة حافلات اللاذقية. اتفقنا معه على أجرة تقارب ما يعادل الخمسة دولارات، وهي أجرة مرتفعة، بحجة بعد المكان وندرة توفر مادة البنزين، وخروج الكثير من وسائل النقل عن الخدمة، فتدهور الأوضاع الاقتصادية يلتفّ رويداً رويداً حول أعناق المدن والناس. خيَّمَ الصمت علينا في الطريق. «رباه… كم هي مهملة هذه المنطقة»؛ تقول سلمى. لم يخبرنا أحدٌ سابقاً أن طريق الوادي وعر وسيئ ومليء بالقمامة، مع أن العديد من الأصدقاء يقصدونه بكثرة. لم يخبرنا أحد عن العسكر المحيط بالمكان، مع مدرعاتهم وأسلحتهم الثقيلة الموجهة إلى الشاطئ، مما يقع في القلب ويجمد بعض المشاعر. لم يخبرونا أن الأمكنة والاكواخ المخصصة لاستقبال القادمين رديئة ومهملة، بالمقارنة مع جمال الطبيعة المحيطة ومع المقابل المادي الذي يعادل تقريباً 18 دولار أميركي لليلة الواحدة.

وصلنا منهكَتَين، وأدركنا بعد وصولنا أن عدم توفر الوقود يعني عدم قدرة الإدارة على تأمين الطعام من المصادر الوحيدة الأقرب للمكان، وذلك يعني اعتمادنا على القليل الذي نحمله معنا، وعلى بعض المعجنات التي يصنعها سكان القرية. تتألّف الإدارة من بضعة شبان يعتمدون ثياب البحر كلباس دائم في جميع الأوقات، يبتسمون لنا وهم يُسلّموننا المكان المريب والوسخ، وعندما نعترض يرسلون شاباً صغيراً لا يتجاوز اثني عشر عاماً من العمر ليقوم بالتنظيف، فنقوم أنا وسلمى بمساعدته تعاطفاً.

سلمى صامتة وجهها خالٍ من التعابير، وأنا تراودني فكرة العودة من حيث أتيت، إلا أن المسافات التي قطعناها، إلى جانب دعوة على القهوة مع ابتسامات لطيفة تلقفّتنا بها مجموعة من الأصدقاء كانوا قد وصلوا قبلنا بيوم من مدينة حماة، وتلقوا الصفعة قبلنا مع بعض التسليم، ساهمت في إقناعنا بتجاهل الواقع والبحث عن بعض المَسرّة خلال اليومين القادمين. وهكذا، ارتمينا في أحضان البحر المتوسط قبل غروب الشمس بساعتين. لم أفهم كُنه غبطة سلمى بعد ملامسة مياه البحر لجسدها إلا عندما علمتُ أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها بزيارة الساحل، ورؤية البحر عن قرب. نحن امرأتان سوريتان في بداية الثلاثينات من أعمارنا، ننحدر من عائلات متوسطة، إحدانا من دمشق والأخرى من السويداء. بالنسبة لي، أردتُ هذه الرحلة كاستعادة لمكان أو مساحة كنتُ على علاقة معها في الطفولة، وأعتقد أن قدرتي على زيارتها هو استعادة لحقّ بالتواجد في أي مكان من بلدي. وبالنسبة لسلمى، هذه الرحلة هي أول محاولة لممارسة هذا الحق، والتعرف على أماكن أخرى في سوريا.

من هنا، بدأت رحلة بحثي عن علاقة بعض الشابات والشبان السوريين بالمكان والبحر في الداخل السوري. أردتُ أن أعرف كيف يشعرون تجاه فكرة التحرك من مكانهم أو منطقتهم إلى منطقة أخرى اليوم، وهل عادوا إلى الأمكنة التي عنت لهم شيئاً يوماً ما، وخاصة بعد قطيعة دامت سنوات من القهر والرعب والدمار، لصالح التشبث بالمنزل أو المنطقة فقط، كما قال لي واحدٌ ممّن تحدثت إليهم.

ربى، ثلاثة وثلاثون عاماً، موظفة من مدينة حمص، وهي ثالث أكبر المدن السورية، استطاع النظام السوري إخضاعها وإخضاع جميع أريافها الخارجة عن سيطرته بحلول العام 2018. تقول إنها منذ الطفولة لم تشهد أن خرجت عائلتها يوماً أبعد من أطراف مدينتهم، فوالدها لا يحبذ ذلك، ولم تملك العائلة رفاهية التجوال. لكن صديقة أقنعتها بالخروج مع مجموعة سيدات في صيف العام 2019 الى بلدة جميلة وقديمة تقع إلى الشمال من مدينة اللاذقية الساحلية. تلعثمت ربى، بينما تحاول تذكر اسمها، ثم قالت: «لقد طالتها حرائق كبيرة هذا الصيف، نعم تذكرت، اسمها (مشقيتا)». تتحدث ربى حول شعور بعدم استحقاقها لرحلة كهذه، فمصائب الناس كبيرة، ولا يحق لها أمام هذا البؤس والحزن العملاق أن تشعر بالفرح. لكنها حاولت منح نفسها فرصة.

تقول ربى في وصف مشهد الطريق من نافذة الحافلة: «لم أتخيل أن سوريا يمكن أن تكون خضراء، أو أن فيها أماكن بهذا الجمال. رأيتُ البحر لأول مرة منذ زمن طويل، وعندما وصلنا اقتربتُ منه بحذر وهدوء، ثم اقترحت باقي الفتيات استقلال قارب إلى عرض البحر. شعوري بدرجة عمق الماء من تحتي كان سحيقاً، كَرَّسه عدم امتلاكي مهارة السباحة. القارب يترنح في عرض الماء، هذه هي حياتي تماماً، أحيا على أرض غير ثابتة أو مستقرة. أعتقد أنها كانت رحلة تطهيرية زعزعت استقراري وأَخرجتني من مدينتي لأول مرة، إلّا أن الماء ما زال مخيفاً بالنسبة لي».

تُتابع مطلقة بعض الضحكات المكتومة وهي تروي لي كيف خرجت الحافلة عن الطريق أثناء الانطلاق في طريق العودة، وانقلبت إلى الوادي. تقول ربى: «شعرتُ أن هذا كان عقاباً لي، وكأنها كارما تحذرني من اقتراف ذنب الخروج مرة أخرى. إلا أن امرأة من أهل القرية رأت الحافلة وهي تنحرف إلى الوادي من نافذة منزلها، فركضت فوراً مع بعض الناس باتجاهنا، وبدأوا بإنقاذنا بلهفة كبيرة. تأثرتُ جداً من هذا الموقف». غصّت قليلاً وتابعت بتردد: «لا نعرف سكان القرية ولا يعرفوننا، وهم غالباً من طائفة أخرى كما تعلمين. لكن رجال القرية تجمعوا حولنا لحمايتنا، ثم استقبلنا الأهالي في بيوتهم وقدَّموا لنا الطعام والشراب رغم أن عددنا كان يرنو عن خمسين امرأة وبعض الأطفال. أردتُ تقبيل يد المرأة الكبيرة التي حضنتنا بلهفة، وجمعتنا إلى مائدة واحدة. أعتقد أنها أعمق ذكرى وعلاقة استطعت بنائها مع المكان خلال هذه الرحلة. لم أكرر التجربة هذا الصيف رغم الدعوات العديدة، ولا أعلم إن كنت سأفعل لاحقاً، لكني حالياً أعتقدُ أني أُفضِّلُ البقاء في مدينتي ضمن المساحة الآمنة الخاصة بي».

يحكي أوس، 28 عاماً، درس الطب البيطري ثم الفنون التشكيلية، ويقطن مع عائلته في أحد الأرياف الشرقية لمدينة دمشق، عن تجربته في الخروج إلى الساحل بعد انقطاع دام أكثر من خمسة عشر عاماً: «حدث الأمر بالصدفة. والدي موظف في أحد المشافي. أتاحت له النقابة في صيف عام 2019 فرصة الحصول على شاليه في منطقة رأس البسيط، وهو جرفٌ ساحليٌ واسع إلى أقصى الشمال من مدينة اللاذقية، ويعتبر أحد أشهر المقاصد السياحية بالنسبة للعائلات وخاصة المحافظة منها». لم يشأ أوس في البداية مرافقة العائلة، يقول: «انتابتني مشاعر خوف من المحيط، أي من أهالي المنطقة، فأنا أشعر بالتوتر والرعب حتى من مجرد سماع اللهجة، وإن استوقفني حاجز عسكري ما على الطريق، أعرفُ فوراً أنّ عليَ رشوة العساكر المسؤولين حتى يتركونا نمر بسلام بدون إزعاج أو استفزاز، إلا أني لا أعرف ما السلوك المثالي لفعل ذلك، فأنا شخص سريع الغضب وهذه التصرفات الانتهازية تستفزني جداً. تكمن المشكلة في الصورة اللاإرادية التي تشكلت لدي عن هذه الطائفة من الناس، والتي ينحدر منها معظم عناصر أجهزة النظام الأمنية. أعي تماماً أنني لا أستطيع تعميم الصورة، وخاصة على الناس العاديين، لكن هذا الأمر أحياناً قد يكون خارجاً عن السيطرة، فوجهة النظر هذه تشكلت نتيجة الكيفية التي ينظر بها أغلبية عناصر الأمن أو المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة إلى الأمور، والعلاقة التي عملوا على ترسيخها معنا كمواطنين، وهي علاقة قائمة على العنف والفوقية والاضطهاد وانتهاك الكرامة الشخصية عند أي تماس أو تعامل بيننا وبينهم، لذلك أحاول تجنب التعاطي مع أي فرد منهم قدر المستطاع».

إلا أن عائلة أوس الصغيرة مارست عليه ضغطاً عاطفياً لإقناعه بمرافقتها، فهو الابن الذكر الوحيد للعائلة. يتابع أوس: «كانت الرحلة سلسة، لم يعترض أحد طريقنا، وفور دخولنا مدينة طرطوس، وعند أول لقاء بين عيني والبحر، شعرتُ بتلك النشوة التي شعرت بها عند أول لقاء لي مع البحر وأنا طفل صغير؛ شعور تشنج جميل في المعدة، تماماً كالشعور الذي ينتابك إذا ما هبطت بك أفعوانية مدينة الملاهي بشكل مفاجئ من أعلى إلى أسفل. فالبحر بالنسبة لنا بعيدٌ ومُغرٍ».

وصلت العائلة بعد فترة الى رأس البسيط، تسلمت المكان المخصص لها، وهرع أوس الى الشرفة يتأمل البحر عن قرب، ثم ما لبث أن ارتدى ملابس السباحة وخرج: «هناك صورة عن البحر لطالما احتفظت بها ذاكرتي في الخلف، صورة أشبه بصور سينمائية عن شاطئ ذي رمل ناعم نظيف وتجهيزات للاسترخاء في الشمس. إلا أن الواقع كان مغايراً تماماً، الشاطئ وسخ، تراكمت القمامة في كافة اتجاهاته، بل وحملت الأمواج بعضها، وهو شاطئ صخري ليس مؤهلاً للسباحة الآمنة، تناثرت عليه العائلات المحافظة المحدقة بالآخرين، مما دفعني للشعور بالخجل من الجزء العاري من جسدي، وتسلَّلَ إلى داخلي وازع يجبرني على البقاء متيقظاً لِئلا يخترق بصري المجال الخاص لهؤلاء الناس. انكمش جسدي وتكسرت الصورة المتخيلة على تلك الصخور، وبدأت تترسخ صورة جديدة. انتبهتُ بعد برهة أنه لطالما كانت الشواطئ السورية المتاحة للطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتدني على هذه الهيئة. تكمن المشكلة فقط في أن شيئاً لم يتغير كل تلك السنين. تجاهلتُ كل تلك المشاعر وبدأتُ بالنزول إلى الماء بحذر، ولما وصل مستوى الماء إلى فمي، لثمت طعم الملح. أحب هذا الملح الذي يحمل جسدي بخفة أكثر بكثير من طعم مادة الكلور أو الأسيد التي اعتدت عليها في المسابح، إلا أنه لم يستطع التعويض عن شعور الخذلان الذي ترسَّبَ في وجداني. هل تكلفنا كل هذا العناء من أجل مَسرّة أو متعة مُتخيلة؟».

لم يحدث أي موقف غير مريح بين أوس وسكان المنطقة، فما صَوَّره له خياله من مخاوف كان محض وهم. لم يَخلُ الأمر من مصادفة بعض الشبان المُعتدّين بلهجتهم، حيث يستغلون ما تفرضه من سلطة في محاولة التحرش اللفظي ببعض الفتيات: «إلا أن معظم أهالي المنطقة هناك بسطاء مثلنا ودمثون، وهذا موسم رزق بالنسبة لهم سيعتمدون على مردوده أغلب أيام السنة»، كما يقول أوس.

في صباح اليوم الثالث قررتُ أنا وسلمى العودة الى دمشق. وَدَّعنا أصدقاءنا الجدد على أمل أن نتبادل الزيارات بين منطقة محردة في محافظة حماة ومدينة دمشق. ساعدنا أحد الشبان من فريق الإدارة في الاتفاق مع سائق ميكروباص صغير لنقلنا من الوادي إلى محطة الحافلات، عوضاً عن سيارات الأجرة التي اختفت تقريباً بسبب أزمة الوقود. انتابني وسلمى الصمت على طريق العودة إلى دمشق. وعلى الرغم من تواضع الرحلة، إلا أن شعوراً جيدا ًكان يراودنا حول النجاح في تحقيق تجربة التجوال والتواجد في أمكنة مختلفة، بعيداً عن محيط منازلنا وأحيائنا؛ شعورٌ بامتلاك الوطن والحق في لقاء الغرباء من مناطق مختلفة. لقاء الناس، ومشاركتهم بعض الوقت، وابتساماتهم المتواطئة التي يرسمونها تحت نظرات متعبة، تشي بكلام كثير عن مشاعر وأفكار كثيرة، هي تقريباً العنصر الأهم الذي يمكننا التعويل عليه كدافع لتكرار تجارب التجوال.

موقع الجمهورية