ست أطروحات من أجل الديمقراطية المستمرة/ نزار الفراوي

من وحي أزمة الديمقراطية التمثيلية التي تعيشها فرنسا بمظاهرها المتعددة التي تجسدها الاحتقانات الاجتماعية والاستقطابات السياسية وتنامي النزعات الشعبوية، يطرح الخبير الدستوري، دومينيك روسو، مقاربته لهذه الأزمة في صيغة أطروحات إصلاحية محددة تنهض بمفهوم “الديمقراطية المستمرة” الذي وضعه منذ بداية التسعينات. ويقترح المُؤَلِّف ستة مسالك للإصلاح الجوهري يمكن توزيعها بين محورين كبيرين. يتعلق أحدهما بالعمل على استعادة الموقع المركزي للمواطن في التعبير عن الإرادة العامة وصناعة السياسات العامة، وثانيهما باعتماد تعديلات مؤسساتية تعيد التوازن للنظام السياسي.

يُعد كتاب “ست أطروحات من أجل الديمقراطية المستمرة” مشروعًا إصلاحيًّا للنظام السياسي الفرنسي في ظل المخاطر التي تهدد استقرار الجمهورية واستدامة النظام الديمقراطي الفرنسي وقدرته على التأقلم مع التحولات، وتجديد الهياكل وترميم العقد الاجتماعي الذي مزقته أزمات الثقة في النخب، وتخلف الوعود الاقتصادية والاجتماعية والتعثر في مقاربة مسألة الهوية الثقافية والسياسية.

يقترح الكتاب مدخلًا لإصلاح جذري من خلال إعادة كتابة دستور الجمهورية لتمكينها من تجديد صلتها بوعود الحرية والعدالة والمساواة في إطار “ديمقراطية مستمرة” تمتلك أدوات التكيُّف مع التحولات، وتكتسب الروح الاستباقية للإصلاح والتجدد بانخراط واع للمواطنين، وبنجاعة قصوى للمؤسسات وبفعالية وشرعية أقوى للقوانين.

ويدافع دومينيك روسو، الفقيه الدستوري ذو الصيت الواسع في الحقل الجامعي الفرنسي، منذ سنوات طويلة عن أولوية المدخل الدستوري لإعادة بناء ديمقراطية يراها تبتعد يومًا بعد يوم عن روح الثورة الفرنسية ومبادئ العدالة والمساواة والحرية التي بشرت بها الثورة الفرنسية. لقد جعل من الموضوع مشروعًا بحثيًّا سياسيًّا يتغذَّى منذ ثلاثة عقود على التحولات والمعطيات الجديدة. فهو ليس جامعيًّا مُحَنَّطًا في برجه الأكاديمي، بل معروفًا بنزعته اليسارية المعلنة، ومناهضته للشعبوية سواء بصيغتها اليمينية أو اليسارية. لكنه يشدِّد على إعادة بناء النص الدستوري بوصفه ميثاق التعاقد الاجتماعي السياسي الذي تتفرَّع عنه كل عمليات إعادة البناء.

إن زاوية المقاربة النقدية التي يختارها الكاتب مدخلًا لتفكيك أزمة الديمقراطية في فرنسا، ومضمون المقترحات التي يُقدِّمها وصفةً لمشروع إصلاحي منشود، ينطبعان بالهوية البحثية والسياسية للكاتب. فدومينيك روسو جامعي معروف يختص أساسًا في المنازعات الدستورية، أما على مستوى المواقف، فهو لا يُخفي قربه من اليسار. وهو مؤسس ومدير مركز الأبحاث والدراسات المقارنة الدستورية والسياسية بجامعة مونبلييه (The University of Montpellier) من 1987 إلى 2010. عمل أستاذًا محاضرًا بهذه الجامعة إلى غاية 2010، وبجامعة باريس السوربون إلى غاية 2019. عُيِّن، في يوليو/تموز 2012، عضوًا في لجنة تجديد وتخليق الحياة العامة التي حملت اسم “لجنة جوسبان” (الوزير الأول الفرنسي الاشتراكي). وفي سنة 2016، عُيِّن عضوًا بالمحكمة الدستورية لإمارة أندورا وترأَّسها إلى غاية سبتمبر/أيلول 2018.

يُعد دومينيك من المدافعين عن مبدأ مراقبة دستورية القوانين باعتباره دعامة للديمقراطية الحية، وتوسيع صلاحيات المشاركة المباشرة للمواطنين. وسياسيًّا، دعَّم روسو القيادي ريمي ريفول (Rémy Revol) من حزب اليسار في الانتخابات الجهوية عام 2010 بينما رفض دعم جون لوك ميلانشان (Jean-Luc Mélenchon) الذي وصف تياره بـ”الشعبوي”.

يتقاطع دومينيك روسو في كتابه الجديد مع موجة عارمة من المقاربات النقدية المتمحورة حول موضوع عام يوجز في أزمة الديمقراطية في معاقلها بالغرب. على مجمل محاور الحياة المجتمعية، حملت الإخفاقات المتراكمة على مستوى وعود الرفاه الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والإشباع الثقافي وصولًا إلى السلام العالمي وأسئلة الهويات الممزقة، على سيادة مساحات الشك والإحباط تجاه النموذج الديمقراطي الذي أعلن انتصاره عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وروَّج قناعة سريعة بكونيَّته ونجاعته “المقدسة”. في الولايات المتحدة كما في أوروبا الغربية وخارجهما، تناسلت الإصدارات التي تنهل من مقاربات العلوم السياسية والفلسفة السياسية والاقتصاد السياسي وغيرها من المباحث التي تشترك في تفكيك آليات عمل السلطة ومرجعية ومناهج تدبير الشأن العام.

ويمثِّل الكتاب تتويجًا لمشروع فكري بحثي قانوني يتواصل على مدى ثلاثة عقود، متوسلًا الحفر في النص الدستوري لاستخلاص الأعطاب البنيوية التي تعترض مسيرة النظام الفرنسي، لكنه يتجاوز، بإمكانيات القياس والمقارنة التي يتيحها، توسيع نطاق التحليل ليضع الديمقراطية التمثيلية برمتها موضع سؤال ونقد، بمختلف تجاربها وتقاليدها الوطنية.

هذه الملاحظة الشكلية تُعزِّز جدية الطرح وعمق التحليل الذي يقترحه الكاتب، وتراكم التأملات والاجتهادات على مدى هذه العقود الطافحة بالأزمات التي عمَّقت فجوة الثقة بين المؤسسات والمواطنين. فجذور الأطروحة، التي يُقدِّمها دومينيك روسو مقترِحًا نظامًا جديدًا للديمقراطية المستمرة يتجاوز انحباس التطور السياسي في فرنسا، تعود إلى عام 1992، حيث نُظِّمَت في مونبلييه ندوة من طرف مركز الدراسات والأبحاث المقارنة الدستورية والسياسية التابع لجامعة مونبلييه (CERCOP) لتحليل التحولات التي يعرفها النظام السياسي للديمقراطية التمثيلية. كان دومينيك روسو منسق الندوة التي صدرت أعمالها في كتاب عام 1995 ضمن سلسلة “الفكر القانوني المعاصر” بعنوان: “الديمقراطية المستمرة”.

أكد روسو، في تقديمه لأشغال الندوة، أن الشعب فاعل قد يُعبِّر عن ذاته في أي وقت ليقول إن انتظاراته وانشغالاته ليست بالضرورة هي ما يعمل من أجله مندوبوه، وإن ثمة هوة بين محترفي السياسة والناس تتفاقم بسبب تغيرات بنيوية في الحقل السياسي والمجتمع. إنها لمفارقة مثيرة في زمن الانفتاح التواصلي أن يتواصل مسلسل انغلاق الحقل السياسي على نفسه وألاعيبه ورهاناته بينما تتزايد في المقابل الإمكانيات غير الرسمية لمراقبة العمل السياسي لدى المواطنين بفضل ثورة وسائل الإعلام والاتصال.

إن الفكرة المحورية التي ترتسم في ذهن القارئ هي الحاجة إلى فتح آفاق مشاركة أكثر فعالية وإيجابية للمواطنين في صناعة الإرادة العامة ضدَّ هيمنة الصيغة التمثيلية المطلقة. والديمقراطية المستمرة هي ديمقراطية نقاش عام يتجاوز لعبة الأغلبية والأقلية. كما أن الرهان هو تنشيط مختلف دوائر إنتاج الرأي العام من أدنى مستوياته المحلية إلى أسمى فضاءات النقاش السياسي، لتغدو الإرادة العامة وفق هذا التصور التجديدي تضافرًا بين إرادة الأغلبية والإرادات الأقلوية، بمعنى آخر، تصالحًا بين الرؤوس المحرِّكة للنظام الديمقراطي والقاعدة الجماهيرية المعنية والمستهدفة بالفعل السياسي(1).

بروح ومنهجية الخبير الدستوري، يقترح المُؤَلِّف في الكتاب الصادر، في فبراير/شباط 2022، عن دار “أوديل جاكوب” الباريسية عملًا إصلاحيًّا جوهريًّا يتوزع على ست أطروحات، يمكن تجميعها في محورين رئيسيين. فالأطروحات الثلاث الأولى تصب في اتجاه العودة بالعملية السياسية إلى روحها الديمقراطية الأصلية التي بشرت بها الثورة الفرنسية، من خلال وضع المواطن في منطلق العملية وغايتها، بينما تغطي الأطروحات الثلاث الأخرى مجمل محاور الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الذي يعيد التوازن والفعالية إلى دينامية الفعل العمومي.

1. الشعب في قلب الديمقراطية التمثيلية بمشاركة فاعلة للمواطن

الأطروحة 1: حقوق الإنسان تؤسس مفهوم الشعب

يُخرِج دومينيك روسو الشعبَ من مفهومه المجرد، ليقاربه جمعًا لمواطنين ملموسين لهم وجود حي وفاعل. لقد درج على استحضار مفهوم الشعب مرجعًا لجميع الأنظمة الديمقراطية والشمولية، لكن، في الديمقراطية المستمرة، هو واقع تبنيه حقوق الإنسان، من خلال القانون وبوجه أدق الدستور. كما لو أن الكاتب يعود إلى تمييز الفيلسوف ماركوس توليوس سيسرو (Marcus Tullius Cicero) بين الجمهور باعتباره جمعًا غير منظم والشعب الذي يتشكَّل حين يحدث اتفاق الجماعة حول القانون. الشعب ليس فحسب جماعة أفراد، بل مجموعة سياسية، والدستور هو آلية تحويل الجماعة إلى جمع سياسي للمواطنين.

ويستدعي دومينيك روسو تاريخ تكوين الشعوب باعتباره مسلسلًا متواصلًا -صراعيًّا أحيانًا- لاندماج الأفراد والجماعات والطوائف، الذين كانوا في البداية أجانب عن بعضهم البعض، لكن بفضل القانون والمؤسسات التي يُحدِثها الدستور، يجدون أنفسهم مرتبطين بقضايا مشتركة تتعيَّن مناقشتها وحلها بقواعد مشتركة، وبمرافق مشتركة، تُسهِم من جهتها في إنماء الشعور بالتضامن الذي يجعل الشعب حقيقة سياسية(2).

يجري أحيانًا تجاهل دور القانون والدستور عبر التاريخ، والحال أنه في غياب لُحمة يصنعها القانون والدستور، يجد الشعب آليات أخرى للالتحام على أساس العرق أو الدم أو التماهي مع قائد ملهم يجسد الجماعة، وهو ما يفتح طريقًا مغايرًا لطريق الديمقراطية.

وينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 على الحقوق المعلنة التي يتمتع بها “كل إنسان”، و”جميع المواطنين”، و”أفراد المجتمع”؛ إذ تفيد المادة 4 بأنه لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان سوى تلك التي تكفل لباقي أعضاء المجتمع نفس الحقوق. لا يخاطب الدستور فردًا مجردًا بل فردًا ملموسًا في سياقه كذلك مجموعة أفراد ديمقراطيين يعطي كل واحد منهم الحقوق التي تؤهله وتؤسس شرعيته للتدخل والفعل في مختلف شؤون البلد: المقاولة، والأسرة، والمدرسة، والبيئة، والاستهلاك، والصحة، والقانون…إلخ.

إن شعب الديمقراطية المستمرة ينبني ويتحدد من خلال الحقوق التي يضمنها الدستور لفائدة أشخاص طبيعيين ملموسين. وعلى خلاف ما يُتداول، ليس الدستور نصًّا ميتًا بل فعلًا حيًّا وفضاء مفتوحًا لإنشاء الحقوق. فمن المساواة في الحق في التعبير عام 1789، إلى حق التصويت للرجال عام 1848، إلى حق التصويت للنساء عام 1944، إلى حق الإضراب في 1946، إلى الحق في البيئة السليمة عام 2004، تطورت صياغة الدستور تبعًا لتطور الإيقاع الديمقراطي للمجتمع.

ويرى روسو أن الأجوبة التي جرى تقديمها في الماضي لإعطاء الفرد شعورًا بالانتماء المشترك، باسم الإله، والأمة، والدولة، والطبقة الاجتماعية…لم تعد فعالة لمعالجة الأزمة الراهنة. وفي المقابل، يجد أن الدستور مجموعة حقوق وحريات يمكن أن تكون الآلية المشتركة للأفراد ليحققوا ذواتهم سواء في خصوصياتهم الفردية أو في القيم المشتركة التي تؤسس ما يسميه يورغن هابرماس )Jürgen Habermas) “الوطنية الدستورية”.

إن حقوق الإنسان لا تفيد إذن تأسيس فضاءات فردية مغلقة، بل فضاء عام تعبِّر فيه كل الذوات وتتبادل فيه بحرية، وهي حريات رابطة لا حريات فصل، حريات تتكامل لصناعة الإرادة العامة. فتعدد طبيعة الحقوق بين حريات فردية، وحقوق اجتماعية واقتصادية، وبيئية، وحقوق تضامن، تصب في بلورة وضعية سامية للمواطن تتجاوز البعد الوحيد الذي حُصر فيه، في خضم الممارسة السياسوية: الفرد-الناخب. هذه هي القيمة المضافة للديمقراطية المستمرة مقارنة مع النظام التمثيلي في وضعه الراهن(3).

الأطروحة 2: المواطنون مستقلون عن الهيئة التمثيلية

في صميم المنطق التحليلي للأطروحة الأولى، يرافع الكاتب في أطروحته الثانية ضد صَهْر هيئة المواطنين في هيئة الممثلين الذين يقصد بهم روسو القادة المنبثقين من العمليات الانتخابية (البرلمانيون مثلًا).

تبعًا لفلسفة اشتغالها وآلياتها، يجري التمييز تقليديًّا بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة. تستند الأولى على السيادة الوطنية أما الثانية فعلى السيادة الشعبية. في الديمقراطية التمثيلية لا تعود سلطة التعبير عن الإرادة العامة للمواطنين الطبيعيين بل إلى هيئة سياسية، أي شخص معنوي يتمثَّل في الأمة. ذلك ما صرَّح به إعلان 1789 الذي ينسب السيادة إلى الأمة. وهذه الأمة تعبِّر عن نفسها من خلال ممثليها، خلافًا للديمقراطية الشعبية؛ حيث الاستفتاء آلية مهمة للتعبير عن آراء المواطنين حول القوانين بشكل مباشر.

تصب أطروحة روسو في اتجاه الاعتراف بالاستقلالية الدستورية لهيئة المواطنين؛ ذلك أن الديمقراطية المستمرة لا تقوم على تمثيلية انصهارية بل على تمثيلية تنطوي على إبقاء الفارق بين المُمَثِّل (البرلماني) والمواطن الذي يحتفظ بقدرته على المبادرة والتأثير والمشاركة. في كل ديمقراطية، تتمثَّل مهمة مُمَثِّل الشعب في الحديث باسم المجموعة، أما بالنسبة للمُمَثَّل فمهمته في إطار تمثيلية انصهارية لا تتجاوز الصمت والتفرج على المنتخبين يتصرفون في مصيره في انتظار الانتخابات المقبلة. في إطار تمثيلية “الفارق” التي ينادي بها روسو، يتمسك المواطن بمهمة وواجب حيوي لتنشيط عصب الحياة الديمقراطية، عبر مواصلة الإرادة والفعل والحديث، والمراقبة والاقتراح والتقويم.

إن الرهان السياسي اليوم هو النجاح فيما فشل فيه الثوريون سنة 1789: تجسيد حق المواطنين في امتلاك وممارسة الحركة المطلبية تجاه الممثلين من أجل بناء الفضاء والوسائل التي تمكِّن المواطنين من ممارسة مواطنتهم الحية.

ويتعلق الأمر بالانتقال من بُعد واحد للمواطن الناخب إلى المواطن الديناميكي الذي يشارك في إنتاج القواعد والأنظمة من خلال تقديم العرائض، والمشاركة الجمعوية… إنه المجال الذي يجسد عصب ثورة 1789 وقيمتها الأسمى: المساواة بين المواطنين في الحقوق. وبما أن الإرادة العامة لم تختزل في هيئة المؤسسات التمثيلية، فإنها لا يمكن أن تكون سوى نتيجة مسلسل تداولي، وتبادل حجاجي بين مختلف الفاعلين في نظام صناعة القانون. هذا المعطى يجعل القاعدة القانونية المنظمة لشؤون المجتمع محطَّ نقاش متجدد يفضي إلى تعديلها كلما تطلَّب الأمر تبعًا لمداولات جديدة. إنه نظام تنافسي منفتح على المجتمع باستمرار(4).

الأطروحة 3: المواطنون يساهمون بشكل شخصي في صناعة القانون

منذ 1789، يشتغل النظام السياسي الفرنسي بقاعدة أن المواطنين الذين يسمُّون ممثليهم يتخلون عن ممارسة صلاحية صناعة القانون. الحال أن كل المؤسسات والتعديلات التي طرأت لم تعدِّل جوهر النظام القائم على تفويت ممارسة السلطة؛ حيث ظل الشعب عند عتبة فضاء التداول والمراقبة السلبية. الشعار هو “حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب”، لكن الدساتير تضمنت مقتضيات نزع هذه السلطة من الشعب وإفراغ الشعار البراق من محتواه.

إن اللحظة السياسية التي صنعتها حركة “السترات الصفراء”، في نظر دومينيك روسو، تعبير عن اختلال النظام التمثيلي. فالمُمَثَّلون لم يعودوا متماهين مع مُمَثِّليهم، ولا مع قراراتهم. عمدت الحركة حينئذ إلى استرجاع صفة “المواطن” بمفهومها الديناميكي، وبالتالي مساءلة شرعية النظام القائم واستهداف مصداقيته التمثيلية. وقد جاءت شعارات الحركة أشبه بعملية لسحب التفويض، أي سحب الثقة من المشاركين في المشهد.

هذه اللحظة تفرض ثورة ثقافية تُعْلِي مرتبة الأهلية السياسية والمعيارية للمواطنين. وهي لحظة يذكِّر روسو بأن لها جذورًا في إعلان 1789 الذي نصَّ على وجود هيئة قائمة الذات للمواطنين واستحالة ابتلاعهم من قبل هيئة الممثلين. يتعلق الأمر بتأكيد الوجود المستقل للمواطنين المؤهلين للتعبير عن آرائهم وتبادلها. فالمشكلة أن الثوار ومن بعدهم لم يستطيعوا بناء الفضاء والوسائل التي تتيح للمواطنين إنجاز مهامهم وبالتالي تكريس استقلاليتهم.

ويطيب للكاتب أن يوجز خلاصة هذا الخلل من قاموس الاقتصاد السياسي، باعتباره أن “الشكل الرأسمالي للاقتصاد لا يحتاج إلى مواطنين بل إلى عمال مستهلكين”(5). إنها المفارقة القاتلة أن ينحرف النظام القائم على التفاف المواطنين ومشاركتهم في تقرير مصيرهم الجماعي، إلى نظام يكدس منظومة السلطة في يد حفنة من المحترفين تحتكر القرار والمعلومات والصلاحيات مقابل جماهير تشاهد المباراة من المدرجات.

إن الأطروحات الثلاث السالفة تتقاطع عند هاجس الكاتب المتمثل في إعادة صياغة اللعبة السياسية وفق روح الثورة الفرنسية التي تضع المواطن في قلب العملية السياسية، في مبتدئها ومنتهاها؛ ذلك أن الهدف هو تمكين المواطن من استعادة المبادرة الضائعة وإلغاء التفويض المطلق الذي تمتع به الحكام والمشاركون في الحكم. في المقابل، تستشرف الأطروحات الثلاث الموالية مداخل الإصلاح المؤسساتي والقانوني والقضائي التي تمكِّن من تنزيل هذا النظام الجديد.

2. هندسة جديدة للبنيان السياسي: إصلاحات مؤسساتية وقانونية جذرية

من مرحلة تشخيص عطب الانفصال بين العملية السياسية والمعنيين المتأصلين بها، وهم المواطنون، يمر دومينيك روسو إلى اقتراح مداخل لإصلاح بنية الدولة بما يؤهلها للتكيُّف مع مستجدات زمن العولمة. ذلك ما تستغرقه الأطروحات 4 و5 و6.

الأطروحة 4: القضاء ليس سلطة للدولة بل للديمقراطية

في التصور الكلاسيكي، يُعد القضاء إحدى سلطات الدولة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. فهو جهاز للسهر على التطبيق السليم للقوانين. في المقابل، يقلب مشروع الديمقراطية المستمرة جذريًّا هذا التصور فهو يجعل القضاء سلطة تتكئ عليها الديمقراطية. القضاء هو “ركبة المجتمع”، يقول دومينيك روسو، في تعبير عن دوره ضمانة لمرونة العلاقات بين مختلف مجالات وأطراف صناعة الإرادة العامة. فالقضاء آلية مجتمع مرن ومفتوح وديمقراطي. ويعبِّر نسبيًّا باجتهاداته القضائية عن اتجاهات الرأي في المجتمع، مستلهمًا روح القانون وتطور الأحوال، ويبعث بالتالي رسائل إلى المشهد السياسي لصناعة القوانين اللازمة وتعديلها تبعًا للسياقات والظروف. ويستشهد المُؤَلِّف في تدليله على هذه الوظيفة بما حدث قبل صدور قانون “فيل” (Veil)، عام 1975، (نسبة إلى وزيرة الصحة الفرنسية آنذاك، سيمون فيل (Simone Veil)). فقد تلقى القضاء رسالة معنوية من المجال المدني مفادها أن الإجهاض لا يصح اعتباره جريمة، فنُقلت الرسالة إلى المجال السياسي الذي أخذ بهذا المطلب الجديد لحق المرأة في جسدها. في عدة قضايا، كان الاجتهاد القضائي مُدَشِّنًا للتغيير وواسطة بين المجتمع والمؤسسات السياسية التي تصنع القانون.

ويحتم الإيمان بهذا الدور الانخراط في مراجعة دور مجلس الدولة على اعتبار أن الازدواجية القضائية وليدة تطورات سياسية لما بعد الثورة لا نتيجة عقلانية نظرية. هذا المجلس الآن في منزلة منافس للقضاء العادي، وإن تحفظ روسو في الجزم بضرورة إلغائه، فإنه يرى تقليص صلاحياته إلى مرتبة مؤسسة استشارية. وتشمل المقترحات الراديكالية للمُؤَلِّف إحداث منصب النائب العام للجمهورية الذي يُعْهَد إليه بإدارة السياسة الجنائية، وإلغاء وزارة العدل وإسناد القضاء إلى سلطة دستورية مستقلة هي المجلس الأعلى للعدالة، وإحداث محكمة دستورية باستقلالية مالية وإدارية. ويكون الخيط الناظم لهذه البنود الإصلاحية هو إخراج القضاء من هيمنة الدولة إلى استقلالية كاملة في خدمة الديمقراطية.

الأطروحة 5: إعادة تحديد دور الرئيس والبرلمان

كان شارك ديغول يفخر في معرض تقديم دستور 1958 بأنه منح البلاد المؤسسات التي ظلت تنقصها منذ 1789. لم تتحقق النبوءة الديغولية بعد مرور أكثر من ستة عقود. ففرنسا تعاني تضخمًا في السلطة التنفيذية والتشريعية، وما زالت تبحث عن تنظيم متوازن لسلطات الدولة. لذلك، فإن الوضع المنشود وفقًا لدومينيك روسو هو إرساء دور تحكيمي لرئيس الدولة، بحيث يتولى الوزير الأول عمادة الفريق، بينما يكون البرلمان والمجلس الدستوري حارسًا الدستور.

لقد ساهمت الأحداث السياسية في تكريس الصدارة الرئاسية في تناقض مع الوظيفة التحكيمية الأصلية. فنتيجة التطورات التي حدثت بين 1958 و1962، ومنها “حرب الجزائر”، لجأ الرئيس ديغول إلى استفتاءات متعاقبة جاءت كلها إيجابية وبنسب كبيرة، تكرِّس شَخْصَنَة الزعامة وتهميش باقي المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان. وتبلور منحى يضرب البعد البرلماني للنظام، ويناقض روح دستور 1958 الذي ينص على أن رئيس الوزراء يضطلع بمسؤولية “تحديد وقيادة سياسة البلاد”، فيتحكَّم في جدول أعمال البرلمان، وهو مسؤول أمام الجمعية الوطنية، وعليه الحصول على الأغلبية عند تقديم برنامجه وإلا الاستقالة، ويمكن الإطاحة به بملتمس رقابة. على العكس من ذلك، وضع دستور 1962 دعائم نظام رئاسي، خصوصًا من خلال الانتخاب الشعبي لرئيس الدولة، مما نقل مركز الثقل من رئاسة الحكومة إلى الإليزيه.

ويبدو الوضع كما لو أن فرنسا تمزج بين دستورين، أحدهما رئاسي وثانيهما برلماني. إن نظام الجمهورية الخامسة اليوم غير سليم، يقول المُؤَلِّف، بل خطر من حيث إنه يخلق تنافسية على رأس الدولة بين الرئيس ورئيس الوزراء. وهي ثنائية لا تُطرَح فقط عند تباين الانتماء السياسي بين الطرفين، بل هو تضارب بنيوي.

وقد انبثقت خطورة الأمر في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، خصوصًا منذ انتخابات 1986. فحالات التعايش بين الرئيسين مجرد توافقات سياسوية مرحلية بهاجس ترقب الاقتراع الرئاسي الذي يعيد ترتيب السلطة. إنها ترقيعات ينبغي القطع معها وتجاوز هذا الخلل الدستوري(6).

إذن، هل الحل هو الانتقال إلى نظام رئاسي؟ يجيب الكاتب بأن هناك ثلاثة شروط مطلوبة لتحقق ذلك: ثقافة التوافق، وتنظيم فيدرالي، ومحكمة عليا مستقلة. لكن فرنسا لا تلبي أيًّا من هذه الشروط، بل حتى في الولايات المتحدة يوجد النظام الرئاسي في موضع جدل دائم. في المقابل، يدعو الكاتب إلى تشكيل جمعية وطنية منتخبة بالاقتراع النسبي بما يتيح تجاوز التقاطب بين اليمين واليسار في اتجاه التعبير عن تنوع التيارات داخل المجتمع. هذا الاقتراع يضمن لكل تيار سياسي تمثيلية في الجمعية الوطنية تعادل قوته في المجتمع، خارج التحالفات المصطنعة. كما أنه يدفع في اتجاه تحالفات بنَّاءة على قاعدة برامج حقيقية. إنه مقترح لا يتيح مجالًا واسعًا لحساسيات من خارج الكتل التقليدية الكبرى.

ويستبعد هذا المعمار المؤسساتي المعدل، كما يتصوَّره روسو، الرئيس من مجلس الوزراء الذي يتعين أن يترأسه رئيس الوزراء مما يدفع الرئاسة نحو صدارة معنوية وتحكيمية تُؤَمِّن استقرار المؤسسات، وتجعل الانتخابات التشريعية محور السباق الديمقراطي.

لكن ما محل المواطنين في هذا المعمار الديمقراطي المعدل؟ من المقترحات المُجَدِّدَة التي يُقدِّمها الكاتب في تأسيس الديمقراطية المستمرة إحداث جمعية برلمانية للمواطنين في صيغة أقرب إلى برلمان شعبي. إنها مؤسسة يسميها المفكر بيير روزنفالون (Pierre Rosanvallon) “برلمان غير المرئيين”، أي مؤسسة تضع تحت الضوء حاجيات وانتظارات البسطاء الذين لا يُسمع لهم صوت في الصخب العام. ليست الفكرة إبداعًا خالصًا، فقد اقترح نواتها رئيس وزراء سابق، بيار منديس فرانس (Pierre Mendès France)، في 1962، بل أشار إليها ديغول نفسه عام 1969، لكنها شأن العديد من الأفكار الإصلاحية الأقرب إلى المثالية ظلت خارج أية أجندة سياسية حقيقية للنخب الفرنسية.

لقد كان النصف الأول من القرن العشرين للبرلمانات الكلاسيكية، والثاني للمحاكم الدستورية، بينما ينبغي أن يكون القرن 21 للبرلمانات المواطنة. حلم أم توقع في زمن أزمة وانسداد أفق يحتم استكشاف مسالك جريئة؟

الأطروحة 6: إعادة كتابة الدستور

جرى تعديل الدستور الفرنسي 10 مرات على مدى 30 سنة (منذ 1992). وينبغي وقف “الترقيع” -بتعبير دومينيك روسو- لأن الدستور هو للبلد معادل بطاقة التعريف الشخصية للمواطن. هذه البطاقة تبدو اليوم منتهية الصلاحية. إنها لا تحدد على نحو دقيق هوية البلد: قومي أم أوروبي، مركزي أم لا مركزي، رئاسي أم حكومي؟

ويرى المؤلف أن الرئيس المنتخب سنة 2022 مدعو إلى إحداث لجنة لإعادة كتابة الدستور. 20 عضوًا نصفهم مواطنون يُختارون بالقرعة، والنصف الثاني من أساتذة جامعيين وشخصيات ذات خبرة يُعيَّنون بمرسوم لمجلس الوزراء. وهو يقترح أن تعقد اللجنة جمعيات عامة لا مركزية عبر البلاد لاستقبال مقترحات المواطنين. بعد ذلك، عليها أن تحرر المواد الجديدة لمشروع الدستور والمذكرة التي تفسر روح المقتضيات الجديدة، ثم يحال العمل للمناقشة في لجنة مختلطة متساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل المرحلة الأخيرة من إعادة كتابة الدستور.

من المقترحات الجديدة التي يطرحها الكاتب في الدستور الجديد، تفعيلًا لمشروع الديمقراطية المستمرة:

– التنصيص على الشكل الفيدرالي للدولة (المادة 1)، وأن السيادة تعود إلى مجموع المواطنين، وتمارَس مباشرة عبر الجمعيات الأولية للمواطنين التي تضم ناخبي كل دائرة انتخابية وبشكل غير مباشر عبر الممثلين المنتخبين بالاقتراع النسبي وبالاستفتاء (المادة 3).

– انتخاب الرئيس 7 سنوات غير قابلة للتجديد (المادة 6).

– يملك رئيس الوزراء حق حل الجمعية الوطنية (المادة 12). ويترأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء (المادة 21).

وتعود مبادرة القوانين إلى رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان والمواطنين على أساس عريضة يدعمها مليون ناخب موزعين على 5 ولايات.

فضلًا عن ذلك، تكرس (المادة 61) دور المحكمة الدستورية في مراقبة المسطرة التشريعية، كما يعزز الدستور دور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية السلطة القضائية.

3. إضاءات نقدية: الإصلاح الممكن بين المثالية وعناد الواقع

يعرف دومينيك روسو، الذي يجمع بين خبرته الجامعية وانخراطه في النقاش العمومي، أن دستورًا جيدًا لا يصنع نظامًا سياسيًّا جيدًا. يتعلق الأمر أيضًا بالسياق السياسي والتاريخي والذهنية السائدة ونفسية رجال السلطة… إلخ، لكنه يؤمن بأن النص التأسيسي بداية ضرورية ومؤشر على اتباع الطريق الصحيح للإصلاح… وللإنقاذ.

المواطن هو الغائب الأكبر في مختلف الأشكال السياسية المعاصرة رغم استدعائه الممنهج في الخطاب. من مواطن يُفترض أنه محور الحركة على مستوى مدخلات ومخرجات العملية الديمقراطية بمختلف قنواتها وواجهاتها، انتهى المواطن ليصبح مجرد ناخب، رقم مرجح برسم الاستحقاقات الانتخابية الدورية(7). هذه الفكرة هي العطب العام الذي يجعل تحليل روسو منطبقًا بتفاوت على مشهد واسع من التجارب الديمقراطية؛ ذلك أن المشكلة ليست في الفكرة نفسها، بل في حيثيات وآليات تطبيقها.

إنها الفكرة التي عالجها المُؤَلِّف في الكتاب الجماعي المشار إليه سابقًا بعنوان “الديمقراطية المستمرة” وقد نقَّحها تكيفًا مع التحولات، وخصوصًا مع استقواء النزعات الشعبوية التي تثير تخوفات في صفوف النخب والجماهير على مستقبل الدولة والعيش المشترك.

إن التهديدات الشعبوية، اليوم، تكرس حقيقة أن الديمقراطية معركة متواصلة ومتجددة. ويؤمن الباحث بأن ولوج الديمقراطية المستمرة يجري عبر القانون، وخصوصًا الدستور. لذلك طرح للنقاش هذه الأطروحات الست أملًا في التأسيس لعهد الديمقراطية المستمرة التي تبدو في معرض قراءة اجتهادات دومينيك روسو في منزلة حركة تصحيحية للديمقراطية التمثيلية.

ولعل الغليان السياسي الاجتماعي الذي أفرزته حركة “السترات الصفراء” مع الانزلاقات العنيفة التي صاحبتها كانت عامل تحفيز للكاتب على تنقيح مقاربته الدستورية التي طرحها في التسعينات، هذه المرة، تحت وطأة قلق بالغ من حدة الانقسام وخطر الانفجار الذي قد يهدم نظامًا قائمًا دون أن يقدم بديلًا ناجزًا.

إن المقاربات النقدية لما يُتداول اليوم حول أزمة الديمقراطية التمثيلية عبر مختلف تجاربها وبتفاوت في الحدة والصيغ، غزيرة وتستهلك إصدارات لا حصر لها. لكن السؤال يظل معلقًا بشأن المقترحات التجديدية التي لها قابلية التنفيذ لتحقيق التغيير المنشود.

تشخِّص معظم المقاربات مظاهر العطب واختلالاته الملموسة على مستوى الوفاء بالوعود التي حملها الديمقراطيون لشعوبهم وللإنسانية ككل، غير أن القليل منها ظل متمسكًا بأولوية تفكيك البنيات المأزومة من خلال النصوص التأسيسية للعقد السياسي الاجتماعي.

إنه مدخل قد لا يكون مغريًا للقارئ العام وحتى لجانب من النخبة التي ترى أن الدستور، شأن مجمل النصوص القانونية، ليس إلا مسوَّدة تنفصل عن مراميها الأصلية ومضامينها الحرفية لترهن تأويلها بهندسة السلطة وتموقع الطبقات المهيمنة وتجاذب المصالح وقوة السلط المضادة وغيرها من العوامل.

قد تنطبق على النص التأسيسي المقولة الرائجة التي تجعله كتابًا للمنتصرين، يتلوَّن بتلوُّن التحولات ويتمطط بإرادة الحاكمين. إنها مرونة التأويل التي تعود للأغلبية المهيمنة على المؤسسات، المتحدثة باسم الشعب.

كما أنه يسود انطباع عام بأن الدستوريين، الذين يُنظر إليهم أنهم سدنة الجامعات، مهووسون بالقراءات الضيقة وإصدار الفتاوى حول دلالات الوثيقة الدستورية، منفصلون عن حقائق اللعبة السياسية التي تجري وراء ظهر النص، وعن الدوائر الفعلية لحيازة وتوزيع السلطة.

ويتبنى روسو فكرة توحي بأن السلطة تحولت من وديعة تشاركية إلى ملكية وامتياز يحوزه ممثلو الشعب. وأصبح التفويض المشروط تفويتًا كاملًا من لدن الشعب لإرادته. إنها إذن ديمقراطية مختطفة نتجت عن تراخي الشعب عن ممارسة حقه/واجبه الديمقراطي قانعًا بتوكيل الممثلين صلاحية صناعة واتخاذ القرارات المناسبة للمصلحة الجماعية، من جهة، وعن تبلور قناعة الممثلين بأن التمثيلية ترادف التحكُّم في مصائر الجماعة، من منطلق أن التمثيلية بمنزلة تفويت نهائي لحق هو أصلًا غير قابل للتفويت: حق المشاركة في الشأن العام.

وقْفُ هذا الانحراف المفهومي وسدُّ هذا الثقب الذي يتسع باطراد في سماء الديمقراطية الفرنسية نتيجة اتخاذ التمثيلية طابعًا أكثر إطلاقية وشمولية وانفصالًا عن قاعدتها الشعبية هو الغاية الناظمة للاجتهادات الفقهية التي أطَّرها دومينيك روسو تحت عنوان: “الديمقراطية المستمرة”.

في حديث لصحيفة لوموند حول هذه الأطروحة، يشدِّد روسو على أن أصل الديمقراطية المستمرة في ديباجة إعلان حقوق الإنسان والمواطن، 1789، الذي نص على أن المواطنين يساهمون بشكل شخصي أو من خلال ممثليهم في صناعة القوانين. هذا الإعلان يقر الاستقلالية السياسية للمواطن، التي لا تنتفي بوجود ممثلين عنه في المؤسسات.

إن معالم أزمة النظام الديمقراطي تجعل روسو يتحدث عن نهاية حقبة، حقبة الديمقراطية التمثيلية كما تبلورت نهاية القرن 18. وهي ليست بشارة بقدر ما هي دعوة إلى التحرك لبناء نظام جديد على أنقاض بناء يتهاوى أمام صمت المسؤولين عنه(8).

إن السياق السياسي الحالي في عدة دول يضغط في اتجاه نسف المقومات الليبرالية للنظام الديمقراطي، وهو ما دعا الكاتب إلى التشديد على ضرورة التنصيص في الدستور على تشكيل جمعيات تداولية للمواطنين (برلمانات محلية) تضم مواطني كل دائرة انتخابية. ويفرض الدستور المنشود وفق هذه الأطروحة على البرلمانيين طرح مشاريع ومقترحات ومن الطريف أن الكاتب يحمل نفس لقب، رائد نظرية العقد الاجتماعي، جان جاك روسو، الذي كان معاديًا للديمقراطية التمثيلية بصيغة أكثر حدَّة وجذرية، بوصفها تحرم المواطنين من حريتهم، لأنه لا شيء يضمن تطابق إرادة الممثِّلين مع الإرادة العامة. لكن دومينيك لا يذهب إلى حدِّ النسف الكلي للفكرة التمثيلية بل إلى ترشيدها وإصلاحها وتقليم نزعتها الشمولية. بنفس المعنى، يتحدث كاري دي مالبيرغ (Carré de Malberg) عن حصر الديمقراطية في أوليغارشية انتخابية تحلُّ محلَّ الشعب صاحب السيادة.

إنها حالة يصفها بنجامين كونستان ( (Benjamin Constantحين يعرِّف النظام التمثيلي بأنه تفويض ممنوح لعدد من الناس من طرف عامة الشعب التي تريد الدفاع عن مصالحها، لكنها لا تملك الوقت للقيام بذلك(9).

إن دومينيك روسو يجمع الأهلية العلمية والخبرة الميدانية في الحقل السياسي ليلقي حجرًا في البركة الراكدة لنظام سياسي يعيش أعراض شيخوخة معلنة. لكن المسافة بين المقترحات المطروحة للإصلاح الجذري وقابلية المجال السياسي للتفاعل معها تبدو بعيدة، ما دام أن هذه الأطروحات يقع تنزيلها على النخبة المستفيدة من الوضع الراهن، والتي سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنها ستسلِّم الشعلة بشكل سلس لفاعلين يطرقون باب المؤسسات التي تُطبخ فيها القرارات وتُحتكر فيها السلطة.

هذا لا يعني عبثية الإيمان بالإصلاح في السياق المأزوم؛ ذلك أن المجال الديمقراطي على مختلف علاته يسمح للأفكار بامتلاك أجنحة للتحليق والتواصل مع المعنيين بها على مختلف المستويات واقتحام ساحة النقاش العام، والدفع في اتجاه تطبيق وصفات الحد الأدنى لضمان استدامة النظام وشرعيته الشعبية.

ثم إن المدخل الدستوري ليس إلا واجهة من سلسلة عمليات إصلاحية متعددة الأبعاد. نعم للدستور دور تأسيسي ومؤطِّر للدينامية التي يعمل على نحوها النظام السياسي، لكنه يفقد كثيرًا من فعاليته الإجرائية إن ظل معزولًا عن حركة قوية في ساحة الفاعلين السياسيين، مدعومة بفئات ذات حضور نوعي وثقل اجتماعي وفكري وسياسي على السواء.

إن نتائج الانتخابات الرئاسية أكدت تقاسم الزعامة بين تيار الليبرالية الجديدة الذي يجسده ماكرون والنزعة القومية المتشددة كما جسدتها لوبين. بعد الخسارة، دشَّنت أحزاب اليسار حركة لتوحيد الصفوف يراها البعض متأخرة، فضلًا عن أنها تواجه رفضًا من الداخل عبَّرت عنه قيادات عديدة لعل من أهم وجوهها الرئيس الاشتراكي السابق، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء السابق، برنارد كازنوف. مشكلة الأطروحات التي يقدمها دومينيك روسو عدم جاهزية النخب القادرة على تنزيلها، لكنها فضلًا عن ذلك تشوبها صعوبات عملية بالغة، خصوصًا على مستوى فكرة توسيع نطاق الديمقراطية المباشرة من خلال مسطرة برلمانية دامجة للمواطنين خلال مسار صناعة القوانين. فلئن كانت العملية السياسية تواجه انتقادات حادة بسبب التضخم البيروقراطي وبطء التفاعل مع التغيرات السريعة في المجتمع والاقتصاد والأمن وغيرها، ثمة تخوفات مشروعة من تغيير هذه البيروقراطية بأخرى أكثر تعطيلًا.

عدا ذلك، يبقى أن المقترحات المتعلقة بإعادة تموقع المنصب الرئاسي في دوره التحكيمي، وتكريس السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء، وبإصلاح الهيكل القضائي في اتجاه استقلالية أكبر، أكثر قابلية للإنجاز في حال توافرت الإرادة السياسية وتحقق التوافق من أجل وقف نزيف الشرعية والفعالية في جسد النظام السياسي الفرنسي، ومن خلاله العديد من الأنظمة المماثلة في الشكل.. وفي العطب.

في “ست أطروحات من أجل الديمقراطية المستمرة”، يُقدِّم المؤلف دراسة حالة تنصب كليًّا على النظام الفرنسي مع إحالات مقارنة قليلة على الأوضاع في دول أخرى، لكن الكتاب يظل زاخرًا بالدروس والآليات النقدية التي يمكن استلهامها لتوسيع مجال الرؤية بخصوص مآزق النظام الديمقراطي في زمن العولمة.

معلومات عن الكتاب

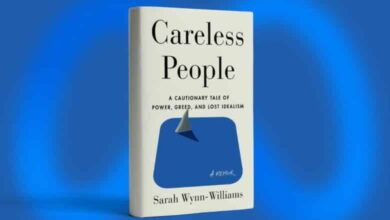

عنوان الكتاب: ست أطروحات من أجل الديمقراطية المستمرة

المُؤَلِّف: دومينيك روسو (Dominique Rousseau)

دار النشر: أوديل جاكوب (Odile Jacob)

تاريخ النشر: 2022

اللغة: الفرنسية

الطبعة: الأولى

عدد الصفحات: 170

نُشرت هذه الدراسة في العدد الخامس عشر من مجلة لباب، للاطلاع على العدد كاملًا (اضغط هنا)