يقطع بالفحم رأس سمكة، ويثقب أخرى وسط الضوء بمسمار، ليصنع من هذه العناصر مسرحاً بصرياً يحمل أبطاله عتمة الواقع وأمل يوسف عبدلكي.

أحذية وزنابق وجماجم وفجل وعظام بشرية… يمثل كل واحد من هذه العناصر لوحة تتراوح بين أقصى الضوء وأقصى الفحم، يصوّر من خلالها بلداناً تتراوح بين أقصى الظلم وأقصى اللجم.

رسم عبد لكي تلك الأشياء المعزولة عن محيطها وأسماها بطبيعة صامتة رغم أصوات الحديد والنار والصمت التي تخرج منها، ربما يرسم نفسه- غربته من خلالها، وهو الغريب في سماء باريس عن ترابه.

لم يلتزم في طبيعته الصامتة بالمقاييس الكلاسيكية للوحة، كسرها وكسر معها أبواباً ستغري فنانين من بعده لمواصلة التمرد على كل تفاصيل اللوحة- الواقع.

يتخلل كل هذا الفحم والقسوة الكثير من الضحك المبكي “الكاريكاتور” الذي يكمّل شخصيته ويسيطر على حيّز كبير من حياته الفنية، بل بدأ مع رحلة الخطوط منه.

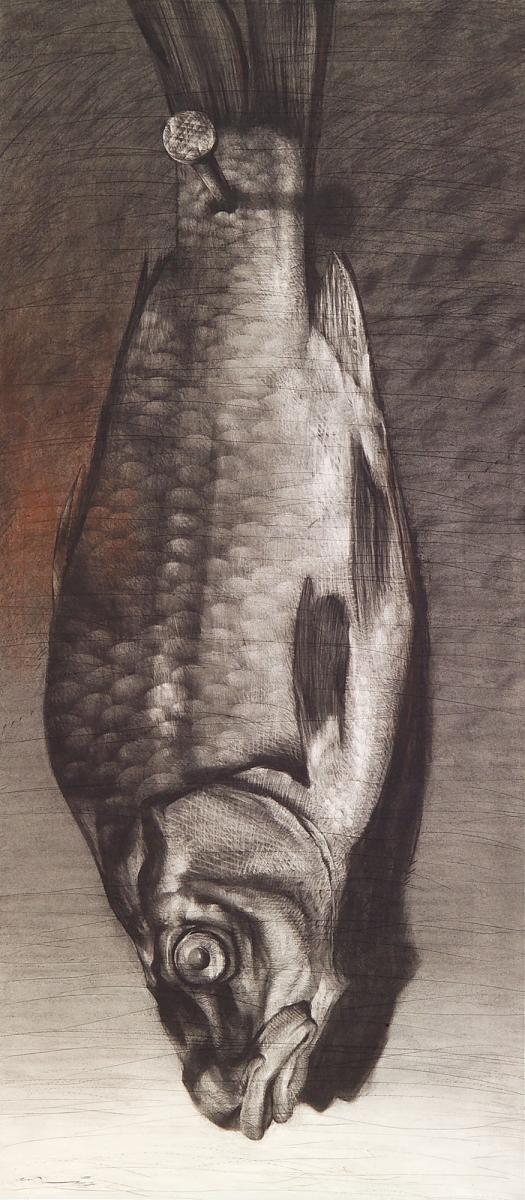

عند تفاصيل الأسماك بدأ الحوار معه، بـ “لماذا فعلت بها كل هذا…؟“:

هذه العناصر أو المشخصات موجودة كثيراً في مجتمعنا، لكن كل فنان يعطيها معنى ودلالة مختلفة ويعالجها بطريقة مختلفة عن غيره، فالوردة والديك والحصان والسمكة عناصر متكررة ملايين المرات بتاريخ الفن منذ أيام الكهوف، الأهم كيف ترسم السمكة؟ أي دلالة تعطيها؟، بالنسبة لي السمكة تشعرني بالقدرة على تحدي الموت، فاتساع حدقتيها ولمعة حراشفها تشعرك أنها حيّة رغم معرفتك بموتها، تنظر إلى العالم المحيط بعينيها الجاحظتين وتقف بين الحياة والموت وتتحداهما، العنصر الجاذب لي من حيث المعنى، إنها طاقة تعبيرية كبيرة وقادرة على الإيحاء المتجدد وهي تختلف من وقت لوقت حسب درجات النور، لذا أراها عنصراً غير قابل للاستنفاذ، يمكن أن يقضي الفنان كل عمره في العمل عليها، وأنا أعمل عليها منذ أكثر من عشر سنوات ولم تستنفد ولن تستنفد.

لفرط القسوة

– رسمت جمجمة وكبلتها، هل حاولت الإشارة من خلالها لقسوّة تتعدى الموت يعيشها الناس على هذه الأرض؟

ألا ترى أن حياتنا مفروض عليها الموت، هناك موت للقيم، للنبالة، للحرية، للكرامة… وهناك قيود وأسر في كل الحقول، أشتغل دوماً على عنصر وأضيف إليه بعض الإضافات لتأكيد معناه، وظفت على بعض العناصر دلالة ثانية غير دلالتها الأولى التي تكفي بحد ذاتها، كسمكة ميتة ومثقوبة بمسمار أو مقطوعة الرأس، أي موت فوق الموت… عنف وقسوة تتعدى الأولى، والجمجمة المربوطة أيضاً كذلك، جاءت لتتعدى كل ما ترمز إليه الجمجمة.

-يرى الناقد أميل منعم أن لوحة اليد المقطوعة بكل ما تحمله من إصرار وقسوة ليست إلا بورتريه شخصي لك؟

ما تكلم عنه أميل منعم تفسير شخصي، فلكل لوحة عدّة تفسيرات، كما لكل عمل فني قوة ما تؤثر على بعض الناس ولا تحرّك شيئاً في الآخرين، لكن اللوحة ليست بورتريه شخصياً لي، هي تحية لجيل السبعينات الذي أعتبره الأكثر تعرضاً للظلم في تاريخ سورية الحديث، انخرط بالعمل السياسي بكل فروسية ونبل وقدم تضحيات هائلة من مناف وسجون وقتل… إذ يوجد عدد كبير من أصدقائي قضوا أكثر من 15 سنة في المعتقلات، كما يمتلك هذا الجيل وعياً سياسياً نادراً، ورؤية لما هو مفيد للبلد وما هو اغتصاب للحق ولقمة العيش الكريمة، هي بورتريه لهذا الجيل، للعسف الذي لحق به، ولقوة الأمل الذي امتلكها.

– إذاً هل يمكن القول أن هذه العناصر ليست عبدلكي وحده بقدر ما هي جيله ومجتمعه؟

الكثير من الفنانين يشتغلون على حياتهم الشخصية والكثير منهم يشتغلون على حياة محيطهم، وبالتالي من الصعب كثيراً فرز من أين هذه وأ تنتهي تلك، هما متداخلان بشكل كبير، أما أنا وأبناء جيلي ومجتمعي عشنا حياة صعبة وتعرضنا لضغوطات متشابهة، لذلك لم أعتبر أبداً أن ذاتي مفصولة عن الذات الأكبر وذلك ليس إدعاء إنما إحساسي أنني خلية ضمن الخلية الأكبر، إذاً العمل على جمجمة وبقية الرموز القاسية لا يحمل دلاله ذاتية بقدر ما يحتوي على مزاوجة بين ما هو عام وخاص، وفي كل تاريخ الفن يعمل الفنانون على هذين اللحظتين المتداخلتين بشكل دائم.

– هل كان لك أن تشتغل على هذه العناصر لو لم تمر بهذه الظروف الصعبة، من اعتقال ونفي…؟

قطعاً لا، لو أنني بقيت في سورية ولم أخرج ربع قرن إلى فرنسا لاشتغلت على عناصر أخرى ودلالات مختلفة، كل العناصر التي أعمل عليها منذ 12 أو13 سنة معزولة عن محيطها، وذلك ليس بالمصادفة أبداً، فعناصر لوحاتي مثلي، هي مقطوعة عن محيطها وأنا مقطوع عن محيطي… لو عشت في سورية طوال الفترة الماضية لما عبرني هذا الإحساس ولما عبّرت بهذه الطريقة وبهذه العناصر، فالفنان مثله مثل أي إنسان آخر، ابن شرطه التاريخي والذاتي فأي شيء يطحن حياته يتسرب إلى فنه.

أشلاء اللوحة

– تعامله كمعاملتك لأي عنصر في لوحتك، لماذا كل هذا الاهتمام بفضاء اللوحة؟

المكان جزء أساسي من العناصر المجودة فيه، بل هو ليس فراغاً أو خلفية لأنه عنصر، كما أنه يترك آثاراً نفسية وبصرية قوية جداً حسب طرق استخدامه، عندما نأخذ عنصرين متشابهين تماماً ونضع أحدهما في فراغ واسع والآخر في فراغ محصور، يصبح لدينا لوحتان مختلفتان كلياً عن بعضهما، من هنا يمكن اعتبار الفراغ عنصراً أساسياً في العمل الفني، وإذا تابعنا في كل تاريخ الفن لمسألة الفراغ نرى أن فلسفات الحقب تؤثر على معالجة الفراغ، ففي عصر النهضة انطلاقاً من فكرة أن الإنسان هو محور الكون، ضاق الفراغ وحاز الإنسان على الحضور الأكبر في لوحاتها، من جهة أخرى الصينيون واليابانيون يعتبرون الإنسان عنصراً بسيطاً من هذا الكون الشاسع لذلك نرى الإنسان لا يشكل سوى واحد بالمئة من مساحة اللوحة، الخلاء عندهم هو بطل اللوحة، أما أنا شغلي فيه تعريج على قوة اللغز الموجودة بوجود الإنسان في كل هذه الحياة والعلاقة بين الإنسان والعناصر والفراغ فيها عنصر ميتافيزيقي، وقوة الإلغاز التي تسير فيه تلبي حاجتي وأسئلتي التي غالباً لا أجوبة لها عندي.

– والألوان، لماذا نحّيتها عن لوحاتك؟

كل من يعمل على سطح أبيض يكون لديه واحد من ميلين، إما للضبط الغرافيكي أو الاستمتاع اللوني، داخل كل منّا فنانان يشتغل أحدهما على السطح بالأبيض والأسود والآخر بالألوان، أحدهما عقلاني والآخر عاطفي، هذان الميلان موجودان عند كل فنان، لكنه موجود بتطرف عند البعض، فيعملون فقط بالرسم دون الألوان وآخرون ملونون فقط… من الأسماء الكبيرة للملونين مونيه وأحمد صبري وصليبا الدويهي ومن الرسامين بيكاسو وموراندي وحسن سليمان، ويتجلى جوهر العمل في جانب من الاثنين، أنا انتبهت لميلي منذ البداية، رأيت انه ميل الرسامين، وأن الأبيض والأسود يشداني لصياغة اللوحة أكثر من الألوان، إنها مسألة صرف الطاقة في مجالها ليس إلا. طبعاً ليس في ذلك أي تقسيم نوعي، فربما يكون العمل جيداً أو ركيكاً إن كان ملوناً أو بالأبيض والأسود… فالحبر الصيني والألوان المائية والزيتية والفحم ليست إلا أدوات ليحقق الفنان رؤاه من خلالها، وتمكّن الفنان من أدواته يعطيه قدرة خلق عمل متماسك وقادر على إقامة حوار مع الآخر.

– حملت لوحاتك ما قبل طبيعة صامتة أسماء طويلة، بينما أسميت الأشياء بمسمياتها في الأخيرة، هل من غاية تسعى إليها من خلال ذلك؟

العنوان هو مادة جميلة لتشغيل فنتازية الفنان، وفي فترة السبعينيات اشتغلت لوحات ذات عناوين طويلة، كلوحة “الروح القدس تبارك رجلاً يتوضأ في باحة البيت” رغم أن اللوحة لا تحتوي على بيت أو رجل… ربما لأنني تعبت من هذه اللعبة، صرت اسمي التفاحة تفاحة والحذاء حذاء… وعناوين مجموعة الطبيعة الصامتة ليست عناوين في الحقيقة، هي فقط إشارات لتتميز لوحة عن أخرى.

الضحك المبكي

– توقفت عن رسم الكاريكاتور منذ ما يقارب السنتين والنصف، لماذا؟

نشرت طوال الفترة الماضية الكاريكاتور، وتوقفت خلال السنتين الأخيرتين لأنني لا أرى مكاناً مناسباً لأنشر فيه، كما ابتعدت عنه لإحساسي أن الكاريكاتور اليومي يستنزف الكثير من وقتي، لكن إن أتيحت لي فرصة عمل أسبوعي سيكون جيداً بالنسبة لي لأنني أعتبره منذ بداياتي عنصراً أساسياً ومكوّن لحياتي، وعنصراً أساسياً في طريقتي بالتعبير عمّا أفكر، وفي تركه أشعر بخلل ما، هذا ما أحسه وأعيشه اللآن، علماً أنه أداة سياسية بامتياز وتتعرض لحياة المجتمع الآنية والمباشرة، أما العمل الفني فمداه أبعد زمنياً… رغم الخلاف بين المادتين أشعر بنوع من التكامل بينهما، وسأعود إلى الكاريكاتور حينما تتاح الفرصة، ولدي قرابة خمسة آلاف رسم أفكر باختيار بعضها واصدارها في كتاب كي لا تظل حبيسة الأدراج.

– لديك الكثير من الانتقادات على رسامي الكاريكاتور العرب المعاصرين؟

نعم لدي انتقادات على الكاريكاتور وكل شيء في هذه البلاد، لاشيء هنا أو هناك لايجب إعمال سلاح العقل والنقد به، اليوم من الصعب رؤية تميز في خطوط رسامي الجيل الجديد، لا أحد يمتلك قدرات البورتريه التي كنا نراها عند سمير كحالة، ولا أحد لديه تميز خطوط صلاح الليثي أو محمد الزواوي، ولا أحد لديه خفذة ظل صلاح جاهين أو بهجت… للأسف تحوّل الكاريكاتور الآن على مستوى الإبداع البحت إلى شيء عادي، خطوط “ستانداررد” معمولة، لا خصوصية لها، أما على مستوى المضمون فالكارثة أكبر، لأنه –في الأصل- أداة صحفية، عين للمجتمع على كل المؤسسات والسلطات والسياسات، وعندما تفقد هذه العين دورها وقدرتها على المراقبة والنقد يفقد الكاريكاتور معناه، واليوم بحكم قوة الرقابات العربية تحول الكاريكاتورإلى شيء فاتر لا يضع إصبعه على الجروح التي تنخر جسد مجتمعاتنا، بالتالي تطلب كل صحف اليوم رسامين يرسمون فقط عن أعداء الخارج “أمريكا وإسرائيل” ويتجنبون تناول المشاكل العضوية لمجتمعاتنا، أي المشاكل الحقيقية كعلاقة المواطن بالسلطة والحرية… نقد أمريكا وإسرائيل ضروري ومطلوب، لكنه في جانب منه تحويل لتجنب تناول المشاكل الداخلية والحقيقية التي ترهق مجتمعاتنا.

مراحل الفحم

حياتك من أربع مراحل “القامشلي- دمشق- باريس- دمشق”، ماذا أعطتك كل مرحلة فنياً؟

الجواب على سؤال بهذا الحجم يستغرق الكثير الكثير من الحبر والوقت، لكنني أستطيع القول إنني عندما جئت إلى دمشق كان عمري 15 سنة وخرجت منها بعمر 30 سنة وعدت إليها منذ أسابيع فقط، في دمشق الأولى تكونت كإنسان وكشاب، وتكونت خياراتي الفنية والسياسية وصداقاتي وطريقة تعاطيّ مع الفن ووالثقافة والسياسة، لذلك لايمكن مقارنة دمشق بأي مدينة أخرى إن كانت القامشلي أو باريس، كما أنها بالنسبة لي ليست دمشق الرومانسية التي نقرؤها في قصائد نزار قباني أو البيوت المنحنية على بعضها أو رائحة الياسمين… هي بالحقيقة أصدقائي وأساتذتي الذين علموني واللوحات التي رسمتها والسجن الذي عشته فيها وإحساسي بأصدقائي الذين يتعالون على ظروفهم القاسية والوحشية، أما باريس فقد أضافت لرصيدي الثقافي وتعرفت فيها على اللوحات التي كنت أرها في الكتب والمجلات، قدمت لي غنى بصرياً وثقافياً لا يمكن الحصول عليه في أي مكان آخر غيرها.

– بما أنك عدت إلى دمشق- محيطك، هل ستستمر عناصر طبيعتك الصامتة في الظهور داخل لوحاتك؟

لن أستمر، لكن يوجد إحساس أن بعض العناصر في مجموعة الطبية الصامتة لم تستنفد بعد، سأعمل عليها لأشهر، وسأبدأ إثرها بمجموعة عديدة من المشاريع التي تتعلق بدمشق، بل لا تصنع إلا في دمشق، خبأتها داخل وجداني منذ 25 سنة.

غوليزار

أهديت كتابك “مجموعة طبيعة صامتة” الصادر عن مؤسسة أيام لغوليزار، من هي غوليزار؟

هي مديرة المحل العمومي في القامشلي، كانت مشهورة في صباها بجمالها، ثم تحولت إلى قوّادة المحل، كما كانت أسرار المدينة بين يديها، كان نفوذها كبير في كل المجالات آنذاك… وقتها كان والدي منغمساً في العمل السياسي، وتعرض نتيجة ذلك لاثني عشرة فترة اعتقال، وأثناء إحدى هذه الفترات اجتمع عليه بعض رجال الأمن بأوامر من رئيس الفرع ليضربوه حتى الموت، وبحدود الساعة الثالثة ليلاً تحول إلى كتلة مدماة، حينها توقفت سيارة غوليزار أمام الفرع، كان الطريق إلى مكتب رئيس الفرع إجبارياً عبر الممر الذي يضرب فيه والدي، فرأت رجل تحوّل إلى جثة تضرب بوحشية، لم تحتمل هذا المنظر فرمت نفسها عليه بثيابها الفخمة البيضاء، ولم تنهض إلا حين وعدوها بالكف عن ضربه، روى لي والدي لي هذه القصة عشرات المرات، وعن ثياب غوليزار ودمائه عليها، كان دوماً يختتم قصّه بعبارة: “حتى المومسات يحملن إنسانية أكثر منهم”، لذلك قررتُ منذ ثلاثين سنة إهدائها أول كتاب أصدره، لأنها صاحبة الفضل بأني وإخوتي لم نعش أيتاماً طيلة حياتنا، أعتقد أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لسيدة تحمل كل هذا النبل والإنسانية والشرف.

بالألوان

غادر يوسف عبدلكي سورية عام 1980م، ليعيش في المنفى الباريسي طوال ربع قرن بعيداً عن أهله وأقاربه وأصدقائه “محيطه”، نتيجة مواقفه السياسية التي أدت لاعتقله بين العامين 1978 و1980.

أكمل في باريس دراساته العليا، إذ حاز على دبلوم حفر من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1986 م، ثم نال الدكتوراة في الفنون التشكيلية من جامعة باريس الثامنة نهاية الثمانينيات، وكان قد تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق سنة 1976.

الفنان من مواليد القامشلي “شمال شرق سورية” عام 1951م،أقام الكثير من المعارض الفردية في مختلف عواصم ومدن العالم منذ العام 1973 وحتى اللحظة، مثل القاهرة، وتونس، وعمان، وبيروت، ودبي، وصفاقس، والمنامة، وباريس، والإسكندرية، والكويت…وغيرها، كما شارك في معارض جماعية في بغداد، وبرلين، وباريس، والقاهرة، ولندن، وبيروت، وتايوان، وهامبورغ، وجنيف، والشارقة وغيرها…

اشترك في تظاهرات الرسوم الساخرة في كابروفو في بلغاريا، وكنوك هيست في بلجيكا، ومونتريال في كندا، وأبينال في فرنسا، وهافانا في كوبا، ولشبونة في البرتغال، وميلانو في ايطاليا، واسطنبول في تركيا…وتقتني لوحاته أهم متاحف الفن في العالم مثل المتحف البريطاني، ومتحف معهد العالم العربي في باريس، ومتحف ديني لي بان في فرنسا، ومتحف عمان للفن الحديث، ومتحف الكويت.

يعمل منذ العام 1968 في مجالات غرافيكية متعددة، وقام بتصميم عشرات الملصقات وأغلفة الكتب، والشعارات، كما نشرت رسوماته وأعماله الكاريكاتورية في مجلات وصحف عديدة، عربية وعالمية، منها الموقف العربي، ولومانيتيه، والقدس العربي، والشروق، والخليج، وملحق النهار…وسواها، وصدرت له بعض الدراسات، منها «تاريخ الكاريكاتير في سوريا» العام 1975 م، و«دراسة عن رسامي الكاريكاتير العرب وتقنياتهم» العام 1989 م.

عاد للمرة الأولى بعد ربع قرن من الغياب عام 2005 ، حيث أقام أول معرض بحضوره . ويذكر أن زوجته المخرجة السينمائية هالة عبد الله أقامت له بعض المعارض في دمشق … بغيابه، والآن عاد إلى دمشق بشكل نهائي .