التقاه: شاكر نوري

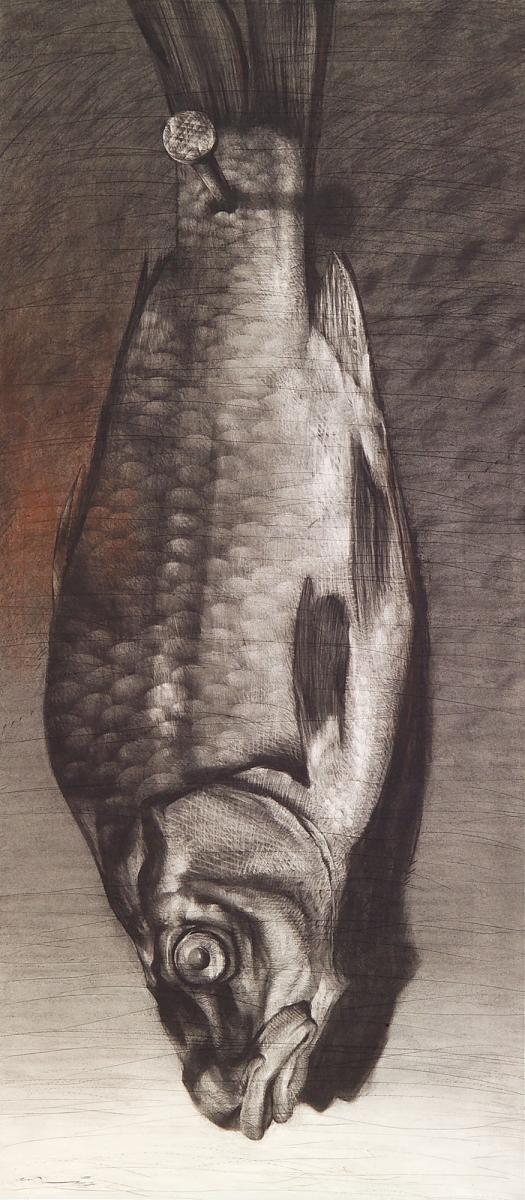

ما أن تدخل غاليري كلود ليمان الكائن في الدائرة السادسة من باريس، والمكون من طابقين صغيرين، حتى تشعر بأنك في حضرة بقايا طبيعة وحياة بالأسود والأبيض، رحلة شفافة عبر كائنات نألفها يوميا دون أن ننتبه لها، كأن الرسام يوسف عبدلكي أخرجها من عزلتها أو ألفتها لكي يطلقها في فضاء تفكيرنا. ورود وفواكه ورؤوس مقطعة للأسماك ومزهريات وخزامى وأغصان وفردة حذاء وقطع من البطيخ وجمجمة وغيرها من عناصر الطبيعة الجامدة، كلها موجودة أو مقذوفة في فراغ شاسع، مؤمنا إيمان الفنان أن الموضوعات الكبيرة لا تخلق بالضرورة فنا كبيرا. وسواء من ألوان الباستيل أم من أقلام الفحم صنع ألوانه، وليست تلك العناصر التي تملأ لوحاته سوي ذريعة لتذكيرنا بالجمال أو بالجماليات البصرية الكامنة في الطبيعة وعناصرها. من الظلال والأضواء والبقع القاتمة، يضعنا الفنان في عالم من الأحاسيس اللامتناهية وتداعياتها المتواصلة لـ أشياء الطبيعة، رحلة أكثر من عشرين عاما في مدينة كباريس، يرسم الفنان بقلم شاعر، يقصد أصغر التفاصيل ويسلط عليها الضوء من أجل أن نراها لا كما هي ساكنة وجامدة وبليدة بل تعج بالهواجس الوجودية الخالدة، مزيج من الغرافيك والحفر والرسم، والألوان والأسود والأبيض، والصمت والضجيج الداخلي، يقدم لوحاته ويكتفي بها.

يحتوي المعرض الحالي الذي يقيمه غاليري كلود ليمان، ويستمر من الـ11 كانون الثاني (يناير) حتى 2 شباط (فبراير)، علي عشرين لوحة أبيض وأسود طبيعة صامتة عملت منذ عام 1995 حتى الآن، وأعماله السابقة تحتوي علي الزهور والفواكه وغيرها وأعماله المتأخرة رؤوس أسماك مقطوعة، وعشرة أعمال بألوان الباستيل، بتقنية مركبة، ألوان الغواش مع الكولاج وورق الصحف وطبقة ثالثة وأخيرة من الباستيل، متباينة الأحجام من عشرة سنتيمترات إلي مترين. هذا كله يشكل عالم يوسف عبدلكي السحري والغامض والبسيط في آن واحد.

في هذا الحوار يقدم الفنان يوسف عبدلكي لمحة عن أهم العناصر التي تكون عالمه الفني الذي قدم نماذجه الأكثر نضجا في معرضه الحالي.

* بين السياسة والطبيعة، تتراوح موضوعاتك الفنية منذ زمن طويل، كيف يمكن الربط بين هذين العنصرين؟

أحب أن أوضح أولا قبل أن أجيبك علي هذا السؤال، بأن لوحات المعرض تنقسم إلي قسمين، يتألف القسم الأول من مجموعة رسمت بين 1980 حتى عام 1995، أما المجموعة الثانية فتتألف من مجموعة الطبيعة الصامتة، وفي الحقيقة كان يفترض أن يقتصر المعرض علي المجموعة الثانية فقط لأنها تمثل إنتاجي خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، ومجموعة أشخاص هي عبارة عن مجموعة تمثل بشكل دائم ثلاثة أشخاص في صدر اللوحة كأنهم في وقفة تصوير يستعرضون بهذه الوقفة نوعا من العلو والشراسة والصلافة، مزينين بنياشينهم وأدوات وحركات توحي بعنفهم واستعراضهم لهذا العنف. كانت هذه المجموعة نوعا من تصفية حساب طويل من قبلي تجاه أمرين ضاغطين علي في فترة الثمانينات، الأمر الأول هو مجموعة الكم الهائل من العنف الموجود في الحياة السياسية العربية، والذي نراه علي امتداد الدول العربية رغم الاختلافات الواضحة في الأنظمة السياسية بين بلد وآخر، و تختزل هذه المجتمعات وهذه الأنظمة السياسية علي كم هائل من العنف. هذا أمر ضاغط علي من خلال مجموعة كبيرة من الصور الباقية في ذاكرتي في فترة السجن، فهؤلاء بشكل أو بآخر، يمثلون شراسة العنف الموجود في حياتنا السياسية العربية، يمثلون بالنسبة لي العنف الشخصي الذي تلقيته منذ حوالي أكثر من عشرين سنة. إنها تصفية حسابي مع هذه الفترة ومع هذه الهواجس التي تسكنني وتدفعني إلي عمل هذه المجموعة التي اسميها أشخاص . كما اشتغلت علي الحفر والباستيل بنوع من التكنيك المختلط في هذه المجموعة. وأحسست بأني بشكل أو بآخر، قدمت شهادتي حول هذا العنف المسكون في مجتمعاتنا. ومن ثم تولدت لدي رغبة اختبار كل ما أملكه من قدرات تصويرية وخبرات متواضعة في موضوعات بعيدة عن كل هم وعنف سياسيين. بدأت أعمل علي هذه الموضوعات، في منتهي البساطة والتقشف من حيث العناصر، من أجل اختبار أدواتي الغرافيكية، مع العمل علي موضوعات الطبيعة الصامتة، وهي مجموعة من الأسماك ورؤوس الأسماك المقطوعة، والتي أصبحت لها وحدة من الملامح الواضحة في علاقة الأشكال والفراغات، وهي واحدة من الأسئلة الكبيرة في بناء العمل الفني من المصريين القدماء وسكان ما بين الرافدين حتى وقتنا الحاضر. سؤال اللوحة هو علاقة الشكل بالفراغ، إن تصميم العمل لا يقتصر علي تصميم للشكل بل هو تصميم للفراغ الذي يتموضع فيه. بهذا المعني تأخذ اللوحة معني مختلفا جذريا من خلال تموضعه في فراغ آخر. هذا الفراغ الواسع، الذي يوحي بتلاشي الأشكال تقريبا يجسد نوعا من الطمأنينة والصفاء.

* ألا تعتقد بأن مرحلة العودة إلي رسم الطبيعة قد انتهت، كيف يستطيع الرسام المعاصر أن يعود لها؟

مرت الفنون العربية بثلاث حقب كبيرة خلال القرن العشرين، مع الخلافات الشديدة في التواريخ بين البلدان، المرحلة الأولي هي مرحلة الرواد، والتي قد تمتد، حسب البلدان، من أول القرن العشرين حتى منتصفه . وهناك مرحلة ثانية في منتهي الغني والخصوبة، وهي مرحلة الستينات، وربما تكون بدايتها الحقيقية في منتصف الخمسينات. أعتقد أن الفنانين بعد مرحلة اكتشاف اللوحة الغربية وتقنية اللوحة الغربية التي عملها الرواد، بدأوا يبحثون بأساليبهم الخاصة عن هواجسهم وتصميماتهم الخاصة، عن لوحة جديدة تنتمي إلي ثقافتنا ومكوناتنا الحضارية في الخمسينات والستينات. بعد هذه المرحلة سادت اللوحة الحروفية، وعلي الرغم من تقيد بعض الرسامين الكبار مثل حسن شاكر آل سعيد ومحمود حماد وضياء العزاوي، بها، إلا أنها تحولت إلي موضة سهلة وبسيطة وتبسيطية في فترة قصيرة . ظلت هذه الموجة موجودة في اللوحة البلدان العربية حتى منتصف الثمانينات إذ استنفدت أغراضها ولم تعد لها جاذبية حقيقية لا بالنسبة للفنانين ولا المشاهدين. في السنوات الأخيرة نري بأن مجموعة كبيرة من الفنانين بدأت تطرح موضوعات أكثر ذاتية وشخصية علي لوحاتهم. وبالتالي نري ابتعاد الفن العربي عن الإجابات التي نسميها بالإجابات الكبرى، علاقة الفن ودخول الرموز الوطنية والقومية في الفن . بهذا السياق هي إحدى الإجابات التي يمكن أن يعملها الرسام العربي بمعني العودة إلي الأصول والمنبع الجمالي، الطبيعة الجامدة، والخروج من الآليات التي حكمت الفن العربي من الخمسينات باعتبارها نوعا من الترديد للوحة الغربية أو الاعتراض عليها. بهذا المعني يضع الفنان نفسه خارج هذا السياق، أو الانسياق وراء المدارس الغربية وتقليدها. بينما العملية الفنية تستوجب ابتكار لوحة عربية تنتمي إلي رموز حضارتنا العربية الإسلامية .

* هل يشكل الإلهام البصري عنصرا من عناصر الإبداع؟

علي الرغم من كل الزخم الفكري أو التعبيري الموجود في أية لوحة فأنها تقدم جمالا قد يكون موازيا لجمال الطبيعة في حياة البشر، وبالتالي لا يمكن استنزاف هذا الجمال ولا يمكن الانتهاء منه لأن الطبيعة ليست صورة فوتوغرافية بل هذه الطبيعة مضافا إليها المفاهيم الخاصة بكل فنان ومجموعة التفاعلات النفسية الخاصة به ومجموعة التجديدات والابتكارات التي يقدم عليها، ومجموعة أحاسيسه تجاه الشكل أو الفراغ. بهذا المعني لا يمكن للطبيعة أن تنتهي أو تستنفد، فالتفاحة التي ارسمها هي ليست التفاحة الموجودة في سوق الخضرة ولا الموجودة في مطعم، بل تفاحة معمولة برؤية خاصة وبإضاءة خاصة وبفراغ خاص، وبهذا المعني تصبح التفاحة هي حجة الجمال.

* بعد أن أقمت ما يقارب العشرين معرضا في كل من تونس والبحرين ودمشق والقاهرة وبيروت، لماذا لم تقم معرضا في باريس إلا بعد مرور هذه الفترة الطويلة؟

السبب الحقيقي أنني لم أحاول ولو لمرة أن أعرض في باريس لأنني جئت إلي فرنسا من أجل إنجاز دراستي وأعود إلي بلدي. وبعد ذلك حدث الكثير من الارتباكات السياسية تعذرت فيها العودة، أنا فنان أنتمي إلي تلك البلاد وأتواصل مع أهلها، لذلك أقمت العديد من المعارض في دمشق أو القاهرة أو تونس أو بيروت وبقيت علي هذا النغم إلي أن تتوفر لي مجموعة من الأعمال تستحق العرض. ولهذا فأن جل اهتماماتي يتجه نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط وليس نحو الضفة الشمالية أو حتى نحو فرنسا إلي أن عرض علي غاليري كلود ليمان أن أقيم هذا المعرض، فرحبت بالفكرة. وكان صاحب الغاليري يرغب في عرض أعمالي التي أنجرتها في السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة. ولهذا تري مجموعتين في المعرض، مجموعة الأشخاص ومجموعة الطبيعة الصامتة، استعراض للذين يشاهدون أعمالي للمرة الأولي كنوع من التعريج علي العمل القديم والجديد في آن واحد.

* أين أصبحت اللوحة ذات الموقف أو اللوحة النضالية التي كانت تشغلك؟

الأسئلة التي كانت مطروحة في الستينات والسبعينات علي الثقافة العربية عموما تغيرت في الوقت الحاضر، سواء علي اللوحة التشكيلية والمسرح والموسيقي والكتابة الروائية والشعر وأصبحت أسئلة من نوع آخر لحسن الحظ وإلا ظل الناس يدورون في المسارات نفسها. تغيرت الأسئلة الكبيرة بما فيها العلاقة بين الفن والسياسة والعلاقة بين اللوحة والرغبات المحمومة عند الناس في تغيير البلاد والأنظمة السياسية والبني الثقافية والاجتماعية وغيرها، صارت نظرة الفنانين أكثر تواضعا وأكثر شخصية وذاتية وحميمية. من هذا المنطلق وبناء علي هذا الكلام أنا أو غيري من الذين كنا نعمل فنا جيدا فيه درجة عالية بالمجتمع والعلاقة بالسياسة. من الطبيعي أن نطرح علي أنفسنا أسئلة جديدة، ونحاول تلقي إجابات مختلفة لأن السياسة العربية والمجتمع العربي برمته أصبح بمكان آخر.

* هل أن الفترة الزمنية هي التي تفرض عليك إنتاج نوعية الأعمال الفنية؟

لا نستطيع أن نقول أن الفترة الزمنية هي التي تفرض علي إنتاج اللوحات بل أستطيع أن أقول أن السؤال بصيغة ثانية طرح في الخمسينات والستينات وجزء من السبعينات، اختبر فيه الفنانون العرب أدواتهم وهم يقدمون إجابات عليها، وتحول إلي نوع من الاستنزاف لهذه الإجابات من خلال إشباع هذه الإجابات. ومن الطبيعي أن ينتقلوا إلي أسئلة أخري ويقدموا إجابات أخري، غير مفروضة فرضا قسريا من الخارج بقدر تعبر عن حاجة داخلية تمت تلبيتها بشكل أو بآخر والانتقال إلي أسئلة أخري، وبالتالي انتقال إلي اختبار أدوات الرسام وخبراته وتراكم معارفه في ميادين أخري وأساليب أخري وأسئلة أخري.

* قبل قليل تكلمت عن الكتلة والفراغ، وهي مفردات تستخدمها كثيرا في لوحاتك، نراها متشكلة في فناء اللوحة، هل لديك مفهوم خاص لهذه العلاقة؟

عندما نلقي نظرة علي تاريخ الفن، فإننا نجد أنفسنا في منطقة حضارية، ومنطقة جغرافية، نتعامل مع هذا الفراغ بطريقة مختلفة. عندما تري المنمنمات العربية الإسلامية وكيف تعامل الفنانون بحشود هائلة من المفردات في اللوحة، نري كل هذه المفاهيم التي يسميها بعض النقاد الغربيين الخوف من الفراغ ، وهي مختلفة عن مفهوم الفراغ أو مفهوم الفضاء الموجود في اللوحات الصينية أو في لوحات الحبر الصيني وعلي ورق الرز، وهي من العناصر البصرية البسيطة من الفراغ الطبيعي الهائل. وبالتالي نشعر بقدر ما كان عند المسلمين رغبة في تعبئة كل أنحاء اللوحة بعناصر جمالية بقدر ما كان الصينيون يرغبون في التأكيد علي ضآلة الكائن الإنساني في فراغ الطبيعة أو في فضاء الطبيعة الهائل اللانهائي. بينما يحاول الأوروبيون أن يحسبوا، من خلال السيطرة الرياضية، علي مفاهيم الفراغ ابتداء من القرن السادس عشر خاصة. وبالتالي كانت حسابات الفراغ والكتلة حاضرة في كل أعمالهم. أما عملي فهو نوع من إعادة الاعتبار للفراغ في لوحتي، وربما في لوحات الكثير من الفنانين من جيلي. بهذا المعني يصبح هذا الفراغ حضورا روحيا مختلفا تماما لو رسم بنفس الشكل في فراغ آخر. هذه نقطة والنقطة الأخرى تشكيلية بحتة، وهي المنظور. اشتغلت في فترة الثمانينات علي مزج المنظورين الغربي والشرقي وأخذت من جهة تسطيح المنظور في رسم المنمنمات الإسلامية العربية ودمجتها مع مفاهيم المنظور الواقعية والعلمية الموجودة في الفن الغربي منذ القرن الخامس عشر. فلذلك أتعامل مع المنظور بكثير من التداخل والحرية، فتري الأشكال مرسومة أحيانا بنوع من الصرامة الواقعية وفق مفاهيم المنظور الغربي. جماليات الطبيعة بغض النظر عن مدي استقامته مع النظر الواقعي تمنحني أوسع ما يمكن من حرية لنفسي لمعالجة الأشكال بطريقة غير فوتوغرافية.

* كيف تستلهم فضاء باريس المدينة من تخيل أم ذاكرة؟

هذا الفضاء ليس ابن المدينة لأنه فضاء روحي قبل كل شيء. وباريس مكان في منتهي الزخم علي صعيد الخبرات التي يمكن أن تمنحها إياي من خلال متابعتي للمعارض والمتاحف لكن في الوقت نفسه لا تمنحك المدينة العصرية أي متنفس لأشيائك الخاصة الحميمة. في الحقيقة، أتعامل بنوع من الانفصال بيني وبين هذه المدينة حتى أقدر أن أعمل شيئا خاصا وذاتيا وشخصيا لذلك عندما أفتح الباب وأذهب إلي مرسمي، أدخل إلي ذاتي وأغلق الباب علي ما هو في الخارج الذي هو المدينة باريس التي يسكن فيها 13 مليون شخص. هذا الانفصال يتيح لي فهم ما يمكن أن نسميه أسود يعنيني ورمادي يعنيني وضوء يعنيني وكأس مرمية في فراغ تعنيني أنا.

* هل تعتقد أن الرسام أو الفنان التشكيلي العربي قادر أن يعيش من واردات إنتاجه الفني؟

الفنانون العرب شأنهم شأن أغلب الفنانين الفرنسيين لديهم مهن أخري إلي جانب مهنة الرسم بمن فيهم الفنانون المعروفون والأسماء المشهورة، ومنهم من يعمل أستاذا للفن أو يمارس مهنة أخري أما التفرغ التام للعمل الفني يكاد يكون منعدما وهو غير موجود عند 95 بالمئة من الفنانين العرب مثلما هو غير موجود عند 99 بالمئة من الفنانين الفرنسيين. الإشكال ليس هنا بل هو كيف يتحايل الفنان علي هذه الظروف يمنح أقل وقت ممكن للعمل المعاشي وأكبر وقت ممكن للعمل الفني سواء كان في مجال الأدب أو الفن التشكيلي أو المسرحي.

* تنقسم لوحاتك إلي قسمين منها بالأسود والأبيض وقسم بالباستيل، لماذا هذا التقسيم في اللوحات الموجودة في هذا المعرض؟

الفنانون الذين يتعاملون مع السطوح مثل المصورين أو الرسامين أو الحفارين ينتمون إلي نوعين من الفنانين أما هم ملونون بمعني يبنون لوحاتهم بناء علي توازنات وتوافقات الألوان الحارة والألوان الباردة، أو أنهم رسامون يبنون توازنات اللوحة علي علاقة الخط بالمساحة السوداء أو الرمادية وعلي علاقة الأبيض بالسود. في الحقيقة تكاد الدرجات بين هذين النوعين لا تنتهي لأن أغلب الرسامين يعملون الألوان وأغلب الفنانين الملونين يرسمون لكن في جوهر الأمر الفنان الملون يظهر في عمله حتى لو كان يعمل بالحبر الصيني، والرسام يظهر عمله كرسام حتى لو كان يعمل في عدد لا ينتهي من الألوان الحارة والباردة. بهذا المعني أن فنانا مثل بيكاسو أعتبره رساما وليس مصورا زيتيا حتى ولو قضي طيلة عمره في عمل آلاف مؤلفة من اللوحات الزيتية لكن بنية عمله هي بنية رسام خطاط، وعصب اللوحة مبني، كما ذكرت قبل قليل، علي الأبيض والأسود وقوة البناء الخطي للوحة. بينما ملون مثل الرسام رينار حتى عندما يعمل رسوما للصحافة أو رسوما للكتب فهو يظل يعمل بمنطق الملون. بهذا المعني علي كل شخص يتعامل بالسطح الأبيض، يجب أن يعرف مسبقا إلي أي نوع من هذين النوعين ينتمي. منذ السبعينات، وصلت إلي قناعة أنني رجل رسام، أي عملي قائم علي الرسم سواء كان بقلم الرصاص أو بالفحم الصيني أو بالحفر. وحتى عندما عملت مجموعة الباستيل الملونة، فهي تحتوي علي ألوان غواش وكولاج وباستيل أعتبرها كلها تنتمي في صلبها إلي الرسم لأن بنية العمل، رغم استعمال الألوان الحارة والباردة، هي بنية غرافيكية. وبهذا المعني أنا لا أعمل غير الرسم منذ البداية حتى الآن.

* لماذا لم ترسم بالزيت؟

كأنك تسال واحدا يزرع أشجارا لماذا لا تصلح سيارات، إنها مهنة أخري، بكل بساطة، مثلا النحات ليس مصورا والمصور الزيتي ليس خطاطا ورغم أن كلهم بشكل أو بآخر ينتمون إلي الفن التشكيلي، الشخص الذي يشكل الجمال عن طريق الأشكال.

* ألا تري أن الغرافيك أصبح وسيلة تعبيرية في لوحاتك؟

أنا فنان غرافيكي بالدرجة الأولي والأخيرة، عندما أقول رساما أقصد غرافيكيا.

* هل تلجأ إلي نوع من التجريدية التعبيرية؟

في تصوري أن بنية كل الأعمال بما فيها الأشد واقعية لتكون بنية متينة لا بد أن تكون بنية تجريدية . وفي الحقيقة هي علاقات بالمستطيل بالمربع، بالفاتح بالغامق، علاقات الخط باللمسة. بهذا المعني لا أعتقد أن هناك أي عمل واقعي متين إلا إذا كانت بنيتـــه الأصلية تجريدية متينة. كثـــير من الفنانين يعملون رســــوما تحضيرية بشكل أساسـي ليضبطوا المتانة الغرافيكية حسب عملهم بشكل أو بآخر وقد لا تعبر عن نفسها علي ورقة التحضير إلا بإشارات تجريدية تماما. بهذا المعني كلما كانت البنية التجريدية في العمل الواقعي كلما كانت قوته التعبيرية وزهاؤه البنائي أمتن وأجمل.

* كيف تستلهم لوحاتك، من الذاكرة أم من مشاهداتك اليومية؟

أعمال الطبيعة الجامدة هي من الموجودات البسيطة لكل البشر، ومن وحي الحياة اليومية البسيطة، يعني توجد لوحة فيها حذاء، أو وردة أو بطيخة، أو أصيص شجر نبتة الصبير، يراها الإنسان عشرات المرات يوميا، بهذا المعني ليست الأشياء بحد ذاتها بحاجة إلي بحث وتنقيب، المهم في أي عنصر يرسم هو كيف سيرسم. أصبحت الأسئلة التي كانت تطرح في السابق حول الموضوعات البسيطة جدا هي كيف ترسم، في أية بنية، وفي أية حساسية، ومدي ما يضع الفنان من نكهة شخصية في هذا العمل. أتصور إذا نظرنا إلي كل تاريخ الفن، نكتشف الفرق الشاسع بين الناس الذين هم مهنيا أقوياء، يمكن أن يعملوا أي شيء يخطر علي بالهم من ناحية السيطرة مهنيا، الفرق بين فنان وآخر في الحقيقة هي أن يضيف الفنان لمحة من روحه الخاصة . هناك عشرات الفنانين في القرن التاسع عشر الذين كانوا يرسمون أقوي بكثير من الناحية المهنية من سيزان أو غوغان أو فان غوغ. لكن رغم ذلك فان تاريخ الفن نسيهم نسيانا كاملا لأنه كانوا حرفيين كبارا ولم يكونوا فنانين كبارا، والذين ذكرتهم كانت لهم القدرة علي الكشف عن أرواحهم في أعمالهم الفنية. هذا الكشف وهذه الإضافة هي مقدار شعرة أكثر من التمكن المهني البحت، فإما أن تكون فنانا أو مهنيا. وعندما تزور غاليريهات باريس تري عشرات الفنانين، تري رساما يشدك إليه، بكل بساطة لأن هذا الفنان يقدر علي أن يحكي معك، لأن شيئا من روحه موجود في العمل الفني، هذا الشيء الخاص الذي يحكي مع الشيء الخاص الموجود لدي المشاهد. وإذا لم يترك لهذا الحكم الغريزي، يمكن أن يوقع في مطبات نقدية فظيعة، أما هذا العمل يخاطب شيئا بحساسيتك وعقلك وعاطفتك ووجدانك وأما لا يحكي معك. أعتقد هذا هو التحدي الكبير عند أي رسام يقف أمام لوحته. كثير من الفنانين نلاحظ أنهم يعلمونها نتيجة خبرة مكاشفة بين ذواتهم وبين اللوحة، هناك عمل يخاطبك وهناك عمل لا يخاطبك. الموضوعات العظيمة لا تخلق فنا عظيما. ولا حتى التقنية العظيمة رغم أن التقنية في أغلب مراحل الفن لها أهمية لكن المهم هو صنع اللوحة القادرة علي العيش والتكلم مع البشر ومع وجدانهم.

* ما هو رأيك بالفن السوري وأنت تعيش بعيدا عنه؟

أنا من الناس الذين يعتقدون بأنهم يتابعون الفن السوري بشكل أو بآخر علي قدر ما يسمح البعد الجغرافي بذلك، لكني حريص علي رؤية ما يحدث في سورية، عن طريق الكتالوجات والمقالات التي تنشر حول الفن السوري ولدي إحساس أن التجارب الهامة التي صنعت الفن السوري في الستينات والسبعينات تمر اليوم بمنطقة في منتهي الخطر التي هي نوع من الحضور التجاري.

* إذن لم تعد ترسم اللوحات السياسية؟

رغم ابتعاد لوحاتي عن الموضوعات في السبعينات والثمانينات والتسعينات يظل لها حضور في لوحاتي، وإذا تري الأعمال الأخيــرة مثل السمـــكة، تصوري أن هذا الهــاجس، التعبير السياسي موجود في العمل. أتمني أن لا أعمل تقييما مبالغا فيه لعملي. الموضوع السياسي أصبح متراجعا لكن بدأ حضور الهم الاجتماعي بالمعني العريض والواسع.

* ما مدي تأثرك بالفنانين الأجانب؟

أعتقد بأن هناك عددا من الفنانين علي مدي التاريخ يصنعون ذائقة الفنان، ولا يوجد فنان لا يبقي يتعلم طوال حياته وعندما تصبح له قناعة أنه لم يعد بحاجة أن يتعلم شيئا بشكل أو بآخر بالتالي يدفع عمله إلي مساحات غير معروفة. من الفنانين الذين أثروا في عملي رامبرانت، غويا، غيلاسكس، سيكيروس، جياكوميتي، بيسيير، بيراندي. ذهبت مؤخرا إلي إسبانيا رأيت للمرة الأولي بورتريهات ريبيرا، في الحقيقة، علي الرغم من أنها تنتمي إلي القرن السابع عشر، وفيها نوع من التقشف ومهنية الرسم العالية، في الضوء والظل، لكنه يجعلني أفكر بتصوف المسلمين، ولو أنه لا توجد أية علاقة بين موضوعاته وبين حياته وشغله وبين المتصوفة المسلمين، وهو فنان يتميز بتقشفه وزهده وعمقه، ولم تفتح لي أعماله سوي باب علي التصوف.

القدس العربي –

23/01/2002