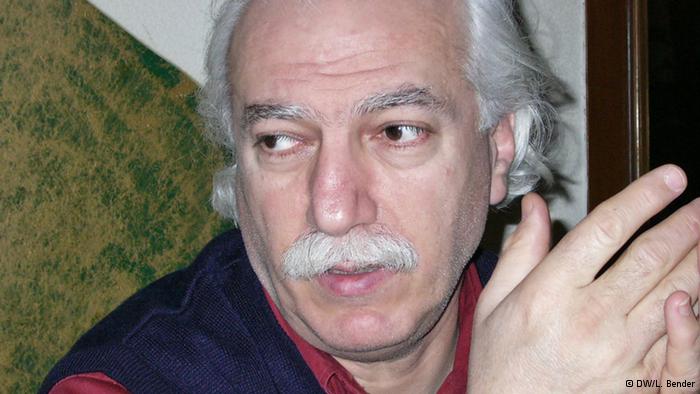

راشد عيسى

(سوريا)

يوسف عبدلكيلم يتبدل جمهور يوسف عبدلكي منذ صيف العام ,2005 حيث أقام معرضه الأول في دمشق مرفقاً بحضور شخصيّ بعد غياب دام أكثر من عشرين عاماً، إنه الحشد ذاته في خان أسعد باشا العظم آنذاك وفي «غاليري أيام» أخيراً، ولعلّ كثيرين أمِلوا أن يتحول معرضه الراهن من احتفال أو تظاهرة، إلى فسحة تأمل في اللوحة ذاتها، لا في محيطها. ولكن كثيرين أيضاً يجدون أن لا تناقض بين الاحتفالين؛ احتفال بعبدلكي كاسم له كل هذا التاريخ وبما يمثله من جيل كان بصمة مغايرة في حياة السوريين، واحتفال باللوحة سواء لذاتها كقيمة فنية، أو بما تمثله هي نفسها من تأريخ وشهادات ويوميات. ولنا أيضاً احتفال خاص بعبدلكي. إن سؤاله، وسؤال لوحته شيء من هذا القبيل، فماذا يقول الفنان السوري، الذي ما زال يرسم من محترفه الباريسي، من دون أن يعد بمرسم في دمشق، ماذا يقول في علاقته الجديدة مع اللوحة بعد أن صار يسافر معها إلى دمشق؟ وماذا عن أحوال لوحته عموماً؟

* ما الذي يدفع بك لتأخذ الأشياء والأغراض الأكثر هامشية لتضعها في مركز اللوحة؟ وهل يمكن تصنيف تلك الأغراض في أنساق محددة؟

– الشغل على العناصر المهملة في الحياة ليس جديداً على عملي، أشتغل على ذلك منذ اثنتي عشرة سنة. العناصر التي لها قدرة على الإيحاء، وفيها عنصر الجمال موجودة بشكل أو بآخر في كل نواحي حياتنا، يكفي أن نفتح عيوننا عليها. ولكن عملي أيضاً ليس فقط على العنصر أو الغرض ذاته، بل على الفضاء الذي يكاد يكون ميتافيزيقياً، فالمكان الذي يوجد فيه العنصر ليس تفصيلاً، إنه يعطيه دلالة تفوق أو تخفض معناه المباشر عند وضعه في فضاء آخر. هكذا يصبح لعلبة السردين الفارغة قدرة إيحاء تتجاوز الدلالة المباشرة للعلبة. أما أن هناك أنساقا، فهناك تيمات أشتغل عليها في إطار الطبيعة الصامتة، كالأسماك، ورؤوس الأسماك المقطوعة، الجماجم والعظام، الزهور والعلب الفارغة، وكل واحدة من هذه التيمات تحمل دلالات، ولها بشكل أو بآخر مناخ من المعاني المفتوحة، وأتصور أن إلحاحي على رسمها مرة وراء مرة هو بسبب إحساسي أنني في كل مرة لا أستطيع أن أنجز المطلوب تماماً من اللوحة، أو لأن في العنصر طاقة إيحاء أكبر من طاقة اللوحة، وبالتالي أظل أستعيده حتى أحس أنني استنفدته أو في طريقي لاستنفاده. ولكن الإحساس بالقدرة على استنفاد العنصر في النهاية ليس سوى ضرب من الوهم، لأن في كل عنصر طاقة إيحاء متجددة من يوم ليوم، ومن شخص إلى شخص، وبالتالي فإن الوجه مثلاً لا يستنفد ويظل أقوى وأقدر على صنع المعاني.

* كيف تخلق العناصر؟

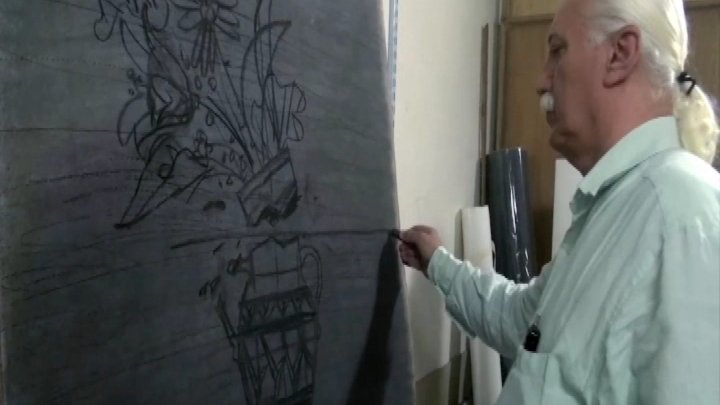

– من الأشياء التي حولي. في مرسمي يمكنك أن تجد كل ذلك، فأنا لا أخترعها، هي بنت الفضاء الذي أتعايش معه كل يوم، وليست أفكاراً مجردة. غالباً ما أشتغل على عنصر ما، فاللوحة تستنفد مني أسابيع من العمل لتأتي لحظة أشعر فيها بالاكتفاء من هذا العنصر، فأتركها إلى عنصر آخر. حينها أعود للعنصر وأشتغل عليه وهذا مجدداً، ما يحرضني مرة ثانية وثالثة ولكن ليس بشكل متتال، بل أتنقل بين أربعة أو خمسة عناصر لأعود إليها، ولكن ليس بالعمل الملحّ على نفس العنصر.

* هل من طقوس للرسم لديك؟

– حينما أدخل إلى مرسمي أحتاج إلى بعض الوقت لأتخلص من كل الشغب البصري والسمعي الموجود في الخارج. هذه فترة تهيئة أقرأ فيها، أو أشرب فيها الشاي. دائماً بحاجة لوقت لأستعيد نفسي. في ما بعد أدخل في حالة الرسم وأشتغل، الشيء الوحيد الذي يوقفني هو التعب أو زيارة صديق. قد أسمع كثيراً من الموسيقى والغناء العربي الأكثر رصانة وكلاسيكية كأم كلثوم وعبد الوهاب، لكن في نهايات العمل يحلو لي أن أسمع موسيقى وغناء راقصاً.

أفكار لعوب

* تسمى أعمالك بـ«طبيعة صامتة» مع أنها ليست طبيعة، ولا هي صامتة؟

– كلام دقيق. موضوعات الطبيعة الصامتة تؤخذ منذ قرون على أنها موضوعات تزيينية توضع في الصالونات وغرف الطعام. أعمالي يصعب أن أصنفها في خانة الطبيعة الصامتة، ولذلك أضع وراء العبارة، حين أضطر إلى عَنْوَنة اللوحة، إشارة استفهام، لأنها ليست كذلك فعلاً، ولكن ليس لدي مصطلح أمين يصف ذلك. شغلي ليس تزيينياً، بل فيه كثير من العنف والقسوة والروح التعبيرية. والعناصر بذاتها حادة وقاسية؛ كالعظام ورؤوس الأسماك المقطوعة. يصعب تصنيفها على أنها تجريد أو بورتريهات. أعتبر أن الشيء الأساسي في العناصر التي أشتغل عليها، رغم كونها عناصر مهملة في الحياة، أنها تمثل نوعاً من البوح الوجداني، هذا يبعدها عن التصنيف الكلاسيكي للأعمال التي تسمى طبيعة صامتة. بهذا المعنى فإن عملي، لا بالعناصر ولا باللغة أو طريقة الأداء، ينتمي إلى الطبيعة الصامتة، وإطلاق اسم كهذا هو بكل بساطة خيانة لهذا العمل.

*أي تحدّ يقودك لاستبعاد الألوان في أعمالك، وما دواعي استخدامها الطفيف في لوحات معرضك الراهن؟

– أعتقد أن كل من يشتغل على سطح يمكن تصنيفه إلى واحد من اثنين؛ إما أنه ملوِّن يقيم اللوحة على الصراع بين الحار والبارد، أو أنه غرافيكي يقيم عمله على صراع بين الأسود والأبيض. بطبيعة الحال هناك درجات لا تنتهي بين ما يمكن تصنيفهم بالملونين وبين الغرافيكيين، لذلك رأينا في تاريخ الفن مئات الرسامين يصنعون لوحات ملونة، ومئات الملونين يرسمون بالأبيض والأسود. هذا لا يمنع أن طاقة كل فنان تتجلى في الحقل الذي ينتمي إليه فعلاً. بهذا المعنى فإن فنانين مثل مونيه أو نصير شورى هم ملوّنون، وفنانين مثل بيكاسو أو موراندي أو جواد سليم هم رسامون، رغم أن كل الأسماء التي ذكرتها تنقّلت بين الحقلين. ولعلّي أدركت منذ وقت مبكر أنني رسام، ما أعطاني الحظ لأكرس طاقتي للرسم والغرافيك، سواء في الحفر أو الطباعة على الحجر أو الرسم بالقلم الرصاص أو الحبر الصيني أو الفحم، هذا لا يمنع أن تخطر في بالي من حين لآخر بعض الأفكار اللعوب فأدخل لمسة بالأحمر أو القرميدي في حيّز ما من اللوحة. إنه لعب وليس استبدالاً للأداة.

* حين يحضر العنصر البشري في لوحتك، بعد غياب طويل عنها، يأتي عبر صورة شخصية لك على هامش إحداها، أي معنى لذلك؟

– أنا أعتبر أن العنصر البشري لم يغب عن كل أعمالي لحظة واحدة، هو موجود دائماً، كالسمكة التي تتخبط، أو رأس السمكة المقطوع، مثل الحصان الذي كنت أرسمه في السبعينيات، ليسوا سوى عناصر تتخبط في همّها الإنساني. علماً أنني رسمت أكثر من عنصر إنساني مباشر في فترات متفرقة مثل اللوحة التي أعرضها في هذا المعرض ومستوحاة من مقطع شعري لنزيه أبو عفش، أو اللوحة التي أهديتها منذ سنتين إلى جيل السبعينيات. لم تكن لوحاتي يوماً بعيدة عن الناس، ولا شك أن في هاتين اللوحتين أو سواهما اقترابا أكثر من السابق من البشر وهمومهم والحياة التي تطحنهم. أما بالنسبة للوحة التي تشير إليها فهي ليست أكثر من غمزة من قناة جدتي التي كانت كلما تحصل على صورة لأحد معارفها الأعزاء كانت تشْكُلُها بين إطار وزجاج أي صورة معلقة في البيت، والصورة/ البورتريه الذي أرسمه اليوم مختلف تماماً بالمعالجة عن بقية اللوحة بسبب قوة هذه الذكرى وما كنت أحسه من انفصال بين اللوحة أو الصورة الأصلية خلف الزجاج والصورة الصغيرة المشكولة بطرفها.

عناد

* طول ربع قرن كانت لوحاتك تذهب وحدها إلى دمشق، اليوم ومنذ عدة أعوام صرت تأتي مع لوحاتك. أي فرق أحدثه ذلك بالنسبة لك ولوحتك؟

– لا أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً بالنسبة لأعمالي ولوحاتي، لكن الفارق كبير ونوعي بالنسبة لي شخصياً، فأن تحظى بكل هذا الحب من الأصدقاء الذين تعرفهم، ومن الكثير من الناس الذين لا تعرفهم هو أمر أكثر من مؤثر، ولا أخفيك أنني أتمنى في قرارتي أن أكون مستحقاً لمعشار عشر هذا الحب الذي أتلقاه.

* ما الذي يعنيه اجتماع هذه الاختصاصات الثلاثة لديك؛ الرسم بالأبيض والأسود، الكاريكاتير، والحفر؟

– لعلّ أغلب الفنانين في تاريخ الفن كانوا ينشطون في أكثر من مجال في نفس الوقت، مايكل أنجلو كان يكتب الشعر مثلاً، وبيكاسو كتب مسرحيتين، وبول كليه كتب سفراً في الإرشاد الغرافيكي. وأظن أن الذي أمارسه هو الرسم والكاريكاتير السياسي والكتابة، وإن كان بشكل متقطع. أعتقد أن في داخل كل إنسان فيضا من المشاعر والمفاهيم لا يستنفدها حقل واحد، لذا غالباً ما تفيض إلى حقول أخرى قريبة أو بعيدة عن الحقل الأساسي للرسام. هذا لا يمنع من القول إن كل تلك الممارسات ليست بالسوية الفنية نفسها (كلّ في حقله)، إذ يبقى للمجال الأساس حظه الأوفر من المتانة الفنية والبصمة الشخصية.

* يأتي معرضك في «غاليري أيام» في إطار نشاط تشكيلي لافت تشهده دمشق. أي معنى لذلك؟

– ما لفت نظري أن معرضي تصادف في نفس يوم انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهذا أمر سرّني للغاية رغم اعتزازي بدون شك بمعارض الفنانين السوريين في الفترة الراهنة. غير أن الذي ساءني فعلاً في هذه الفترة هو مشاهدتي لمعرض الخريف الذي لا أعتقد أنني رأيت معرضاً جماعياً أسوأ منه خلال ربع قرن. ولا يمنع هذا من وجود حفنة من الأعمال الرفيعة، ولكن الضائعة في فيضان من الركاكة وانعدام الموهبة. لا أدري كيف تختار لجنة الانتقاء، وفيها العديد من الفنانين ذوي الخبرة، الأعمال الهابطة المشاركة في التظاهرة. ولا أعرف السبب وراء انحدار مستوى المعارض الجماعية الرسمية، لكن ما أعرفه أن هناك الكثير من الفنانين المجيدين في سوريا يبتعدون عن العرض فيها بسبب هبوط سويتها. وأظن أن هذا وحده كاف لكي يدفع المسؤولين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الحقيقية عن هذه المعارض وضرورة أن تُنتشل من الحسابات الضيقة والشخصية، فهذا المعرض يفترض أن يكون المرآة الأبرز لأرقى إنتاجات الفنانين التشكيليين السوريين كل عام، وللأسف الشديد فإن ما يحدث منذ سنوات هو العكس.

* بيعت إحدى لوحاتك في مزاد «كريستيز»، هل تجد في المزادات نوعاً من تقييم للفنان؟

– لا يمكن للمال أن يقيّم أي عمل فني. السوق الفنية أمر والنتاج الفني أمر آخر. مجموعة من أبرز الأعمال العبقرية لفنانين في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا نفسها كانت مهملة تماماً، من أمثال أعمال فان غوخ ودومييه وغوغان، بينما كانت تباع أعمال لفنانين أكاديميين بأسعار مرتفعة للغاية، لكن تاريخ الفن لم يحتفظ بأي منهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك فنانون تلقّوا الكثير من الاهتمام في السوق الفنية أثناء حياتهم أمثال مونيه، فرانسيس بيكون، ديكونينغ. أسوق هذين المثلين لأقول إن سوق العمل الفني أمر وقيمته الفنية أمر آخر. ليس على الفنان أن يكون بائع خردة، عليه أن يتابع مشروعه الجمالي بعناد الحمير، وإذا حظيت أعماله باستقبال من السوق، أو لم تحظ، فذلك لا يجب أن يشكل لا مؤشراً إيجابياً ولا سلبياً، إذ إن همّه هو استنطاق نفسه وعصره، وليس استنطاق الحسابات البنكية.

* هل من مرجعيات أدبية لديك؟

– لا شك أن لديّ مرجعيات أدبية ومرجعيات سياسية كذلك، وأعتبر نفسي قارئاً ومتابعاً خصوصاً للشعر العربي الحديث والمعاصر كشعر الماغوط ودرويش وسعدي يوسف ووليد خزندار وسعدية مفرح ومنذر مصري وقاسم حداد ووفاء المصري، أو روايات أميركا اللاتينية وقصص تشيخوف وزكريا تامر ومحمد البساطي وابراهيم صموئيل وروايات محفوظ والياس خوري وصنع الله ابراهيم وجبرا ابراهيم جبرا وأورهان باموق وغيرهم كثيرون، ممن شكّلوا لي خزاناً روحياً أغرف منه على الدوام. ولا أخفيك أنه، وبالرغم من سيادة الرواية اليوم على مساحة النشر في البلاد العربية والعالم على حساب الشعر، غير أني أعتبر أن هذه الأداة المكثفة المسماة القصيدة يمكن أن تخرق جداراً من الفولاذ.

السفير

18-12-2007