انتقالات نذير نبعة ودروسه… اللوحة كموسيقى التشخيص في إهاب التجريد والبناء المموه بالشاعرية

يوسف عبدلكي

ـ 1ـ

قامة استـثـنائية من قامات الفن التشكيلي المعاصر في سوريا، رسام صارم، مُلّون منفلت من عقالات الصرامة، متين البناء، ومفطور على شاعرية السطح، متقشف ومولع بالبذخ. فنان لم تصنعه موهبته فحسب بل صنعه معها عمله الدؤوب على مدى خمسين عاماً. نذير نبعة ليس فناناً.. إنه درس.

ـ2ـ

في السنوات الأخيرة من الستينيات انتقل نذير من صياغة لوحاته بالأزرق والأهرة إلى الاقتصار على لون واحد، وسرعان ما أصبح الأهرة الصحراوي بدرجاته الخفيفة والثقيلة سيد اللوحة التي تسمّر في إطارها شخص أو اثنان مؤسلباً ملامح الوجه وأعضاء الجسد، موسعاً حدقات العيون، حدقات تذكرّ بعيون أطفال الحارة المصرية المفتوحة على اتساعها والتي كان يرسمها جورج البهجوري. غير أن نبعة نزع عن أشخاصه هؤلاء سماتهم المحلية، وأدخلهم بجفلتهم ودهشتهم وثبات حركاتهم وسديمية خلفياتهم في معنى إنساني مطلق كأن أشخاصه يقفون واجمين دون إجابات أمام لغز الوجود والموت. أشخاص أمام اتساع الصحراء – الحياة يتحولون هم أنفسهم إلى صحاري من الأسئلة والحيرة والشك. وبغض النظر عن مدى تأثر ذلك بالعديد من الفلسفات التي أخذت نصيباً من الروّاج قبل هزيمة حزيران 1967 كالوجودية، فإن تلك المجموعة شكلت انتقالاً لدى نبعة من اللوحة التي تأخذ الكثير من أهميتها من شرح مفرداتها، إلى اللوحة التي تأخذ قيمتها من لغتها نفسها خطاً ولوناً وبناءً وشحنة.

تابع نذير كشوفه وانتقالاته فلم يقف عند لونه الأهرة المتقشف بل سرعان ما أخذ نساءه وأشخاصه أنفسهم ورماهم في فضاء جديد مكوّن من تغضنات عفوية حرة خشنة سميكة من عجينه الأساس، يسبحون في فضاء أليف غير معترفين بقانون للجاذبية وضمن جو يحتفي بالخيال مصاغ من تبصيمات الثياب وحلمية المكان وشرقية الملامح وعربية الزخارف، وبألوان دافئة تؤكد شاعرية المشهد من الأخضر والبني… ألوان قادمة من مفردات الطبيعة العذرية ومن الذاكرة اللونية للشرق.

شكلت لوحة نذير آنذاك عبقاً شرقياً آسراً متناغماً مع أفكار نهاية ذاك العقد والعقد الذي تلاه حول هواجس الهوية الثقافية في عالم تزداد عولمته، ماحية أشكال الخصوصيات الثقافية لكل ما هو خارج المركز الأورو ــ أميركي. كما أن لوحته بملامحها التشخيصية وقوة هويتها وضعت نفسها خارج الموجة التي عرفها منتصف وأواخر الستينيات من امتداد التجريد إلى العديد من التجارب الرائدة بتأثير تنظيرات الفنان الإيطالي لاراجينا Larajina الذي درّس في كلية الفنون الجميلة بدمشق وقتذاك. غير أن نبعة ــ على عادته ــ لم يرفض الأمر بالمطلق، بل استفاد منه وأدخله في مخبره الخاص، فنأى بنفسه عن التجريد المنتشر وأخذ من الموجة فكرة تبصيمات الأقمشة والأوراق باستخدام ألوان الأكريليك التي أصبحت معلماً أساسياً في عمله خاصة منذ منتصف السبعينات.

أعماله هذه التي سُميت بمجموعة «الشرقيات» نلحظ أنها خرجت من رحم المجموعة السابقة الصحراوية وتكاد تكون منفصلة عنها أيضاً، فأشخاص المجموعة الجديدة خارجة من النبرة الغرافيكية لأشخاص المجموعة السابقة، وفي الآن نفسه ثمة مسافة هائلة بين تقشف الأولى خطاً ولوناً وصحراءً، وبذخ الثانية لوناً وعجينة وحميمية فضاء. هذا الانتقال؛ الخط النقيض للركون إلى أسلوب أو تقنية أو نجاح، هو درس نذير الثالث. فهذا الرجل كما يقول عن انتقاله من مرحلة إلى مرحلة: إن الفنان أشبه ما يكون بشخص دخل بستاناً بديعاً، تجوّل فيه، استمتع بجماله، تأمل طيوره، تنشق عطر أزاهيره… ثم ماذا!.. ما الذي سيفعله هناك بعد ذلك كله؟.. عليه أن ينتقل إلى بستان آخر.

ـ3ـ

جاء انتقال نبعة إلى فرنسا للدراسة في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة (البوزار) في بداية السبعينيات ليشكل صدمةً بصريةً له، فها هو مقذوف ككل قادم إلى بلد غريب في علاقات جديدة ولغة جديدة ونمط حياة جديدة واعتبارات فنية جديدة وتحديات تشكيلية جديدة. كانت باريس محطة إغناء له، ولم تكن مكوناً/أساساً كدمشق والقاهرة. فعند وصوله إليها كان قد تجاوز عقده الثالث وكانت بنيته النفسية قد استقرت وأفكاره قد تحددت وتبلورت خياراته. لكنه تعرف في باريس إلى الأعمال الأصلية للفنانين الكبار ولمس بأصابع عينيه طرق عملهم وكيف يبنون اللوحة ويضيفون ويحذفون، كيف يراكمون طبقة من الألوان فوق طبقة. في هذا المتحف المفتوح؛ باريس، تعرف على أجداده من المصورين الأوروبيين: بوتيشيللي Botticelli، رامبرانت Rembrandt، غويا Goya، مانيه Manet، وغيرهم من المعلمين الذين طالما قرأ عنهم ورأى أعمالهم مطبوعة في الكتب والدوريات. إضافة إلى ذلك تعرف في باريس على التيارات الأكثر حداثة والأكثر مغامرة مما تزخر به مئات صالات العرض. وفي صالات العرض عرف المسافة الفاصلة بين فنانين وأساليب وتقنيات وتجارب أصيلة، وبين الشطّار والاستعراضيين من الفنانين المبتذلين. المطحنة باريس هذه دفعته بالطبع إلى إعادة طرح أسئلته حول عمله وتقنيته ودلالاته. ودون أي حنين إلى الماضي ودون أي تمترس خلف إنجازات سابقة عمد نذير إلى تجديد عمله فراح يستمد لوحاته الجديدة من دقائق النباتات والزهور: تويجاتها، نورياتها، مبايضها، مياسمها… إلخ، ليخلق من ذلك حزمة بصرية جديدة تحيا فيها الأشكال الهندسية مع الأشكال العضوية، المثلثات المنحنية مع المستطيلات والأشكال البيضوية في لحمة غرافيكية لا يبزها إلا حياة اللون في انتقالاته وتدرجاته وتعاكساته، ليعزف لنا في النهاية جملة موسيقية آسرة من الصرامة والرقة، من التجريد ذي الذاكرة المشخصة. وأحسب أن هذه كانت المرة الأولى التي يغامر فيها نبعة إلى النهاية باتجاه التجريد، دافعاً عمله إلى القطع مع التشخيص. فبينما كانت أشجار الغرب قبل عشرة أعوام حجة لتنويعات لونية وغرافيكية لامست تخوم التجريد، فإن أعمال باريس ليست إلا تجريداً خالصاً، وإن كانت عناصره مجلوبة في الأصل من تفاصيل النباتات ودقائق حياتها المجهرية.

سنعرف بالمراقبة ــ وربما يكون هذا هو درس نذير الرابع ــ أن النوسان بين التجريد والتشخيص هو عنصر مكوّن في عمله، فبنية أعماله بما فيها تلك المغرقة في تشخيصيتها هي بنية تجريدية، كما أن مجموعاته المغرقة في تجريديتها ذات مصادر تشخيصية!.

في مجموعة النباتات هذه لن يفوتنا أن نلاحظ أن نبعة الملوّن يظهر فيها أكثر من أي مرة سابقة، ففي كل عمله حتى هذه المجموعة كان عموده الفقري هو الرسم. في هذه المجموعة نرى اللون يتحول إلى سيد المساحة، إلى الناظم الأساسي للعمل. فمن صراعات القاتم والفاتح يتحول ــ وهذه نقلة هائلة ــ إلى صراعات الألوان الباردة والحارة. كأن نبعة هنا يكتشف نبعة الآخر، نبعة الملوِّن النائم ــ حتى تلك اللحظة ــ تحت صرامة الخطوط.

ـ 4 ـ

في منتصف السبعينيات عاد نذير إلى دمشق وبدلاً من أن يشطح في عمله بعد فترته الباريسية، ها هو يعود إلى الرسم بكل رصانة، يعود إلى متابعة سلسلة أعماله قبل السفر، فرحنا نرى لوحاته الدمشقية (أو التي سميت بالدمشقيات) والتي تحتل فيها النساء جلّ المساحة، إضافة إلى سلسلة الاكسسوارات الشرقية والمناخات الحلمية. انطلق نذير في هذه المجموعة التي عمل عليها خمسة عشر عاماً من معطيات قريبة من شرقياته الحلمية في أواخر الستينات، وكأن نباتاته المجهرية لم تكن إلا جملة معترضة في فقرة واحدة. ونلمس القرب هذا في أسلبة الوجوه والحلول الغرافيكية للأيدي والحركة الحرة للجسد المحلق، إضافة إلى غمامات الثياب والأقمشة وأوشحة الرؤوس، لكنها أيضاً مختلفة عنها، فلا الوجوه ساحرة في جمالها كما في السابق، ولا الأيدي رقيقة في حركتها. إن إغواء العين كان آخر ما يفكر فيه نذير في بداية هذه السلسلة وكان تشدده الغرافيكي هو ما يقوده في عمله. إن أعمال السنوات الأولى من هذه السلسلة متميزة عن أعمال السنوات التالية فيها بسبب تطرف الاقتراحات الغرافيكية للوجوه والأيدي، وابتعادها عن الجمال المألوف وخشونة اللمسات وشراسة العلاقة بين الخط واللون، كل هذا منح العمل موسيقاه الوحشية.

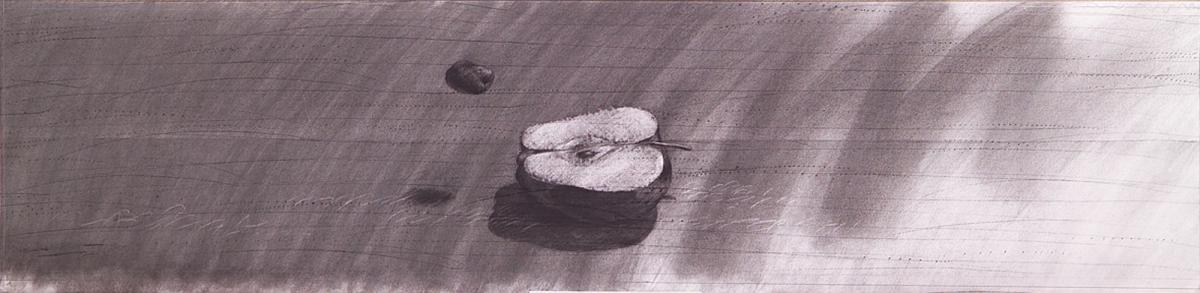

استمرت هذه السلسلة في السنوات اللاحقة بعناصرها نفسها! لكن التغيرات فيها كانت متدرجة وكبيرة، فالنساء أصبحن أكثر استقراراً، وتطبيعات الأقمشة أكثر أناقة، والوجوه والأيدي أكثر واقعية ونعومة، والعناية بالتفاصيل أكثر جاذبية، والتأكيد على الاكسسوارات الشرقية أكثر حضوراً: مصابيح، علب سيراميك، أثاث مُصدّف، ورود، زخارف عربية، أقراط، أصداف، رمان، تفاح… تعتبر هذه المجموعة عمل/ أساس من أعمال نذير، فالأجواء الباذخة وحضور النساء الحالمات وملامح الحزن المكتوم وغلالات الغموض والحكايات المهموسة والأماكن الرومانسية المغلقة? كل هذا، إضافة إلى سيطرة نذير التقنية وقدرته على جمع النقائض في بوتقة واحدة (تطبيعات الأقمشة التجريدية مع ملامح واقعية للنساء والعناصر) هذا كله صنع للوحة نذير مكانها الفريد في تاريخ التصوير السوري.

في هذه السلسلة التي نلمح فيها ظلالَ مثالية ورومانسية بوتيشيللي Botticelli، ورمزية وغموض غوستاف مورو Gustave Moreau، كسب نبعة اعترافاً غير متنازع عليه بأستاذيته في الرسم لكنه أيضاً كسب الكثير من همس الفنانين في أنه لا يدفع تجربته وموهبته إلى النهاية، وأن هذه السلسلة بقدر ما تشي بتمكنه فإنها تشكل تراجعاً عن عمله السابق!. وكان نذير يدافع دائماً عن عمله قائلاً أنه يريد إعادة الاعتبار إلى فضيلة الرسم، إعادة الاعتبار للقيم المهنية في اللوحة؛ وبسبب ترفعه لم يكن يضيف أن إصراره على هذه السلسلة في أحد وجوهه هو تعبير عن استيائه من الأجواء الفنية التي تزداد فيها نزعة السهولة والركاكة والاستعراض، وتدخّل الاعتبارات السياسية لتكريس فنانين في مقدمة المسرح التشكيلي رغم ضحالة مواهبهم ومسوخ لوحاتهم.

بشيء من التأمل نرى أن نساء لوحات نذير في هذه المجموعة لسن نساءً ممن نراهن في الحياة العادية، لا نراهن في البيوت والأسواق والشوارع، إنهن نساء نائيات، من المستحيل ملاقاتهن والتحدث إليهن وملامستهن، باختصار إنهن نساء/ حلم قادمات من عالم الخيال والرغبات. هكذا نرى أن المصور الذي طالما عاين الواقع حوله، ها هو يمضي بعيداً بعيداً عن هذا الواقع، كأن نذير بعد أن تمثل طويلاً تشوهات الواقع المعيش، قرر أن الاحتجاج الاعتيادي غير مُجدٍ، فانكفأ إلى قوقعته ليحتج على طريقته وليرسم لنا عالماً بديلاً عن عالم البشاعة، عالماً من الجمال والسكينة والانسجام. وربما يكون الواقع السياسي المرير في السبعينيات والثمانينيات هو أحد دوافع نبعة لبناء هذا العالم الحلمي، إنه عالم -على رغم بهائه وبذخه وسكونيته – يشكل جملة اعتراض، الجملة الوحيدة التي يمكن أن يقولها شخص يتفطر قلبه ولا ينزّ -عادةً- من أصابعه سوى الجمال.

ـ5ـ

في بداية التسعينيات أحس نذير أنه استنفد الاستمتاع ببستانه السابق، انتقل ــ كما هي عادته ــ إلى بستان جديد ضارباً عرض الحائط ما ألفه الناس من عمله على مدى عقد ونصف. انتقل إلى حيز بعيد تماماً، متطرف، غير آبه بالصدمة التي يمكن أن يُحدثها لمتابعي عمله، وهذا بحد ذاته درس خامس من دروس نبعة، فهو من نوع الفنانين الشغوفين بامتلاك كل شيء، وليس ممن يقتصرون على درب واحد. هو من الفنانين الذين تشبه مسيرتهم لوحة فسيفساء متنوعة، ومثله في انتقالاته هذه مثل كوبكا Kupka وكليه Klee وبيكاسو Picasso وجواد سليم وبيكار، على خلاف الخط الآخر الذي نراه في تاريخ الفن والذي يقتصر فيه الفنان على تجربة واحدة يروح يغور فيها ويغنيها على مدى العمر أمثال جياكوميتي وبيرميك وموراندي ومدرس والجزار وغيراغوسيان.

مربط الفرس في هذه المرحلة الأخيرة، التي يدعوها بـ «التجليات» هو استلهامه من أشكال وملامس الصخور والجروف والحوائط، وهو من جديد ينطلق من الملموس لينتهي إلى التنزيه، وهنا أيضاً نرى الأعمال الأولى في هذه المرحلة معمولة على قماش اللوحة الصقيل المعالج بنعومة وباستخدام ألوان مخففة يفرشها بالسكين تتوالى فيها الضربات الطويلة والقصيرة والأفقية والعمودية، وباستخدام لون أو اثنين كالبني المحروق أو الرمادي مع الأزرق المطفأ، أو البني المحروق مع الأحمر البرتقالي. في هذه الأعمال الأولى نرى حرص نذير على أن يوحي لنا ولو من طرف بعيد أن هذه الأعمال مصدرها واقعي، وأنها تحوير لصخور وتلال وأودية وجروف وأنهار… إلخ، غير أنه لاحقاً تخلى عن ذلك ليعطينا لوحة تجريدية تماماً، قاطعاً أي صلة بمصدرها العياني، مستخدماً عجائنه الكثيفة، صانعاً منها تضاريسه التي ألفناها في أعمال قديمة من أواخر الستينيات، لكنها هنا أشد كثافة، وأقل عفوية وأكثر تنوعاً. وكأن نذير هنا لا يؤسس بها، بل يبدأ لوحته فعلاً بهذه العجائن، ومن ثم يأتي دور الألوان ليرسب عليها طبقاته العديدة تاركاً لألوانه الأكريليك المخففة بالماء أن تتسرب إلى الشقوق والتلافيف وتترسب في كل التضاريس، ويكرر ذلك طبقة إثر طبقة مستخدماً مرة ألواناً أحادية قاتمة ورصينة كالأسود أو الرمادي أو البني المحروق، ومرة مجموعة ألوان نارية متضاربة تشعل سطح اللوحة كالأخضر المشبع بالأصفر مع الأحمر والبرتقالي يهيّجها أزرق الكوبالت الأثير على قلب نذير، وبقدر ما تبدو اللوحة رصينة رومانسية في اللون الأحادي، تبدو شرسة وقحة لعوباً عند تعدد ألوانها!.

في هذه الأعمال نرى تزاوج العفوية في اللون وعجينة الأساس مع حسابات البناء. لا تخرج لوحة من مرسمه حتى تتكامل فيها موسيقاها. وموسيقى أي عمل هي هذا الميزان السري العصي على الضبط بين العاطفي والعقلاني، وهو عصي لأن لكل فنان ميزانه الخاص الذي صقله على مدى عمره الفني. وفي هذه الأعمال نلحظ كيف يخفي نذير فكرة البناء تحت طبقة كثيفة من الشاعرية. والحقيقة أن عمله ظل طوال عمره ينوس بين هذين الحدين: علو الشاعرية وقوة البناء، وسنلحظ كيف أنه كان منذ الستينيات ينحاز دائماً إلى الشاعرية، وربما لا نجازف كثيراً إذا اعتقدنا أن نبعة يبدأ اللوحة بفكرة بناء قوية، ثم يروح مع تقدم العمل فيها ينجذب إلى سطوتها الشاعرية بحيث تصبح هذه سيدتها في النهاية.

قطع هذه الأعمال التجريدية مع «دمشقيات» نبعة كبير وحاسم على مستوى الرؤيا، ولكنه قريب من أعماله السابقة على مستوى التقنية، فالتضاريس الوحشية المعجونة بكرم على سطح القماش تشبه عجينة لوحاته القديمة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. غير أنها هنا ليست خلفية لإغناء العمل على اللوحة لاحقاً؛ إنها اللوحة ذاتها… إذ تلعب هذه التضاريس دور البطولة هنا، وهكذا يصبح لديه الزهيد الأصغر (المينيمال) هو الأغنى الأكبر: تصبح حبة رمل واحدة هي صورة الكون برمته، وربما هنا يكمن درس نذير السادس: اتساع وحيوية رؤيته، التي تمنحه القدرة على صوغ لوحة غنية بمئات التفاصيل مثل لوحة الشهيد قبل ثلاثين عاماً، كما تمنحه القدرة الآن على صوغ لوحة غنية من تفصيل واحد قادم من لحاء شجرة أو ميسم زهرة أو تهالك جدار بتقشفه وصوفية دلالاته وزواله المحتوم. يتخفف نبعة في «التجليات» من الموضوع، من المعنى، ليصوغ جملة من مادة التصوير نفسها: ألوانها وعجائبها، المادة هنا دلالة نفسها، دلالة جمالها، وليست وسيلة لقولٍ أو موضوعٍ أو عاطفة، هكذا تصبح الجملة الموسيقية، جملةً موسيقية، تمتّع أو لا تمتّع هذا أمر آخر، لكنها ليست إلا نغماً في فضاء الكون، ولم تعد حمّالة أفكار ورسائل. هنا يدخلنا نبعة إلى غرفته الداخلية، إلى الصوفي المتقشف الذي يسكنه والذي يختبئ دائماً خلف خجله، يلجأ إلى مفردةٍ واحدةٍ يصب فيها كل حساسيته، ليصل بها إلى أقصى قولها، كمتعبدٍ يكرر ويكرر اسم «الله» لينتقل من عالم إلى عالم، من العالم المحيط إلى العالم الجوّاني، من زخرفة الخارج إلى سكينة الذات، من الحركة إلى السكون.

هكذا لا تعود لوحة نبعة – كما السابق – لوحة ذات عناصر وصراعات وصياغات وقيم، تصبح فعل تنسك.

ـ 6ـ

قضى هذا الرجل خمسين عاماً من عمره في معركة مفتوحة مع اللوحة: كيف تكون ابنة ثقافة عصره وبلده وتكون أغنيته الخاصة في نفس الآن. كيف تزاوج بين النغم العام وجمال التفاصيل. كيف تنطلق بالموهبة وتتجوهر بالعمل. كيف تقيس المسافة بين وضوح الخط وغموض اللون، كيف تنطق عن هواه وتحاور آلاف النفوس، كيف تستلهم من الواقع وتسفحه تحت أقدام المخيلة…

نذير نبعة لم يصغ حياته مثلما أراد، بل ـ ككل البشر ـ تدبرها قدر ما استطاع. عاش في عين الزوبعة ولم يسمح لها أن تسلبه صفاء الرؤية، راقب دائماً المحيط، لكنه فتح عينيه على اتساعهما على روحه. وكل ما فكر به وفعله على مدى خمسين عاماً نراه جلياً على سطح القماش … ذلك أن بطولة الفنان الوحيدة هي لوحته.

(فنان وكاتب سوري)

خاص – صفحات سورية