عن يوسف، الفنّان الشيوعي ببطاقة: ثائر ديب

تعرّفنا على يوسف عبدلكي، في البداية، من بعيد ومن دون أن نراه.

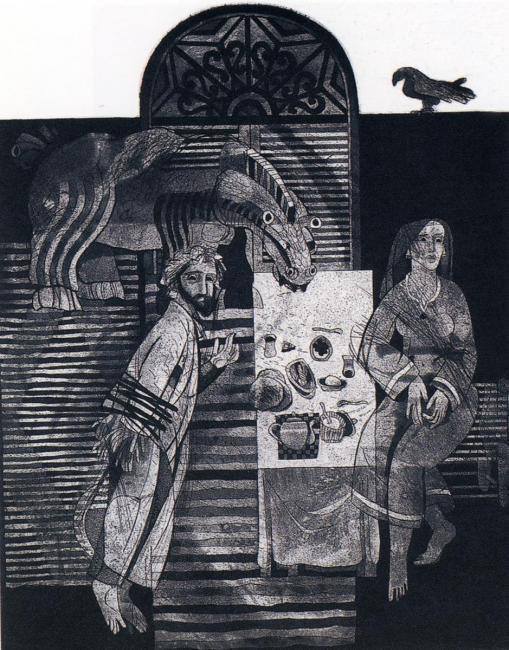

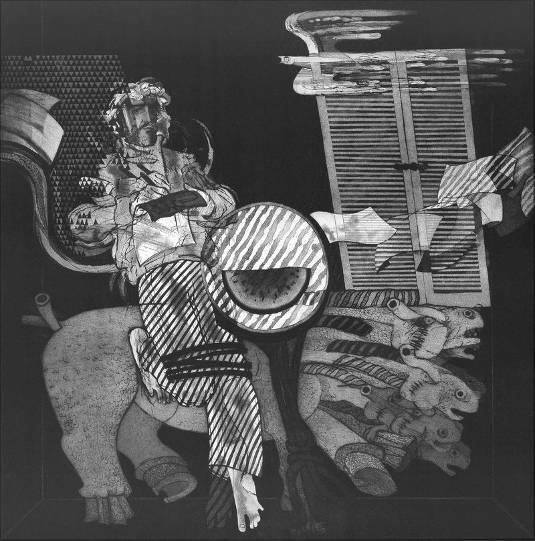

كانت تلك سنوات حزبه الباكرة، وسنوات استعدادنا أن نستقبل بشغفٍ أساطيرَه الجاذبة التي كانت توسّع له مكاناً بين أحزاب قديمة وعتيقة ولدى جمهور واسع من الشباب. بيد أنَّ أسطورة يوسف في هذا الحزب، كانت بالنسبة إليّ على الأقلّ، أنا الطالب في أوائل دراسته الثانوية، أكثر متانة من كلّ أساطير الآخرين. كانت أسطورة يوسف مسنودةً برسمتين: الأولى تلك الرسمة التي كانت تعتلي جريدة الحزب السرّية “الراية الحمراء”، رسمة البروليتاري السوري الفتيّ الذي يحمل الراية الحمراء خفّاقة كبيرة ويبسط يده الأخرى مفعمةً بالعزيمة؛ والثانية رسمة لوغو الحزب حيث رسم يوسف المنجل والمطرقة تحملهما قبضة قوية وحريصة أدخلتْ عليهما حضوراً بشرياً حملهما بعيداً عن التجريد والانتظام في مناجل ومطارق السلطات الشيوعية وأحزابها التابعة آنذاك.

بلغتنا آنئذ أساطير كثيرة، لعلّها كانت ضرورية لكي يشقّ حزبٌ صغير طريقه في بلد القمع وبين أحزاب عديدة انهال عليها بالنقد. بلغتنا أساطير منظّرين لا يُشَقّ لهم غبار، ومتخفّين دوخّوا الأمن بفطنتهم، ومناضلين أعيوا الجلّاد بصلابتهم تحت التعذيب، وأبناء ذوات انسلخوا بكل فدائيةٍ عن طبقاتهم وأتوا إلى هذا الحزب ليفنوا فيه أعمارهم، وشعراء فاقوا في نظمهم كلّ ما سبق أن قيل…، غير أنّ أسطورة يوسف -بعد أن تعرّفنا على الجميع و”فَشَّتْ” أساطير كثير منهنّ ومنهم- كانت من بين القليل الذي صمد لأنها لم تكن تقوم على المبالغة، لا في فنّه ولا في التزامه المتواصل، بل كانت ترتكز، بخلاف سواها، إلى ما لديه حقّاً، وما لديه كان ما لدى كبيرٍ بالفعل.

حصل بعد ذلك أن رأيتُ صوراً للوحات يوسف الأخرى، خاصةً مشروع تخرّجه ورسومه الكاريكاتورية، وبالأخصّ حصانه الشهير الذي قلّدتُه على جدار غرفتي وتسبّب بأذى لوالدي، آسفُ عليه، وكاد أن يفضي إلى اعتقاله: في العام 1984 دقّت المخابرات باب بيتنا تطلبني. ولمّا أجابهم أهلي أنني لست هناك، أجبرت الدوريةُ أبي أن يفتح غرفتي في الطابق السفلي من بيت أهلي. وما إن وقعت عينا الضابط على جدارٍ كاملٍ من الرسوم التي قلّدتُها (قنديل كاز لنذير نبعة، فلسطيني وفلسطينية على كتفيهما بندقيتان لاسماعيل شموط، رأس حصان عبدلكي وهو يصهل صهيلاً مريراً مدويّاً، وسواها) حتى بادر أبي قائلاً: “شو هالكرّ الريسمو إبنك؟” فما كان من أبي إلا أن باغته: “هادا حصان ما كرّ، بسّ في كرارة كتير نسيان يرسمن ابني”.

أول مرّة أرى فيها يوسف كانت يوم عاد من المنفى واستقبلناه في المطار في العام 2005. كان عدد مستقبليه كبيراً بالفعل بعد غياب طويل وبعد انهيار الأنظمة الشيوعية التي كانت قائمة. وحين دخل البهو حيث ننتظر ورآنا بدا مرتبكاً بهذا العدد وممتنّاً. كان بعضنا يستقبل رفيقاً له ما يزال، وكان بعضنا الآخر يستقبل من كان رفيقه، وكان ثمة بعضٌ ثالث يستقبل مع جميع الآخرين فناناً كبيراً لا يمكن الكلام على الفن السوري والثقافة السورية من دون أن يحتل فيها المكانة البارزة.

جمعتنا بعدئذ لقاءات كثيرة: وحدنا، ومع آخرين. مع العزيز أسامة غنم، صديقنا المدرّس في المعهد المسرحي الذي يصغرنا بسنوات وعاش مع يوسف في باريس وكتب عنه واحدةً من أجمل القطع التي قيلت فيه. أسامة الذي لا يزال في الداخل يقاوم بالمسرح والذي أعتزّ بأنه يعدّني، ويوسف، خالَين له. ومع الفنان الكبير الآخر منير الشعراني، رفيق يوسف وقرينه. ومع المناضل الكبير عبد العزيز الخيّر، الذي تفتقده سورية أيّما افتقاد وتحتاجه أيّما حاجة في محنتها الآن. ولا أنسى كيف كان يوسف يفتح الباب لعبد العزيز في مرّات كثيرة فيدخل وهو يتصبب عرقاً غرفةً في بيت يوسف غير التي نجلس فيها ولا يلبث أن يخرج من البيت إلى موعد جديد وهو يسلّم علينا عابراً ومتعجّلاً. ولعلّ الصور التي التقطها أسامة غنم في بيت يوسف لعبد العزيز وهو يلاعب الحمامة على ركبته ويشرب الشاي من اللحظات القليلة التي أتيح له فيها أن يجلس ويرتاح بعد 2011. لقاءات كثيرة، مع يوسف، وفي كل لقاء كانت تتكشّف شخصية الفنان الكبير، والمناضل ذي البأس، والمثقف العميق، وابن البلد الذي يعيش مع شعبه ثورة شعبه، من دون تلكؤ ولا تأتأة، إنما أيضاً من دون سكوت على كل ما يحرفها ويودي بها وبالبلد معها.

تثير لديّ صورة يوسف، الفنان والمثقّف والسياسيّ الحزبيّ في آن معاً، مشكلة علاقة الفنان والمثقف اليساري بالحزب، تلك العلاقة المعقدة الملتبسة المتبدلّة. كيف لفنان بمزاج الفنانين، وبإبداع يوسف، وثقافته العميقة، واطلاعه الواسع، وفهمه النظري والسياسي أن يبقى في حزب صغير غادره معظم أعضاؤه ويقال إنَّ الفكر الذي يستند إليه قد انهار برمته؟ ليس هذا بالمكان الذي يتّسع لإجابة مفصّلة ومُحْكَمة تضع يوسف في مكانته اللائقة بين سلسلة تاريخية فذّة من الفنانين اليساريين الذين كانت يساريتهم من العمق بحيث لم يجدوا تعارضاً بين فهمهم الواسع والعميق من جهة والتزامهم السياسي الضيق والمحدد من جهة أخرى، بل كان لديهم هذا سبباً لذاك. غير أنني لن أترك الأمر يمرّ دون أن أوضح رأيي، في موقف يوسف هذا، بإيراد استشهاد وحادثة:

الاستشهاد هو تعليق المنظّر الماركسي الهندي إعجاز أحمد على مقطع لإدوارد سعيد يقول فيه: “إنَّ وصفَ نقدٍ ما بأنّه ماركسيّ هو نوع من الجمع بين لفظتين متناقضتين, وتتمثّل النتيجة النهائية لهذا الجمع لا بالإعلان عن انحياز سياسي فحسب, بل أيضاً بوضع المرء نفسه خارج قَدْرٍ كبيرٍ من الأشياء الجارية في هذه الدنيا وفي ضروب النقد الأخرى”. وقد علّق إعجاز أحمد على ذلك بأنّ موقف سعيد من الماركسية قد ظلّ ملتبساً وغريباً على الأقل. وبأنه، أمام هذا الموقف, ربما كان علينا أن نبذل جهداً كبيراً لنذكّر أنفسنا بأنَّ أهمّ مرجعيات سعيد, مثل أنطونيو غرامشي وجورج لوكاش وفرانز فانون وإيميه سيزار, ورايموند وليامز, وسي. ل. ر. جيمس, وعبد الله العروي, وراناجيت جحا وكثيرين آخرين, كانوا ماركسيين بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى. وبذلك يبدو قول سعيد السابق غريباً, فهو لا يشير لنا ما هي الأشياء التي حرم كلُّ من غرامشي أو لوكاش أو وليامز أنفسهم منها بقيامهم بما قاموا به من نقد ماركسي صريح. وهو لا يقول لنا أيضاً ما إذا كان من الممكن لأحد أن يضع نفسه داخل كلّ الأشياء الجارية في هذه الدنيا وفي ضروب النقد الأخرى من دون أن يختار أو ينطلق من موقع. وفهم القارئ كفاية!

أمّا الحادثة فهي ما شهدتُه من متابعة يوسف مؤتمر “إنقاذ سورية” الذي عقدته هيئة التنسيق الوطنية في قلب دمشق مع فصائل أخرى في ظروف اختطاف عبد العزيز الخير ورفيقين له من المطار قبل أيام قليلة وشائعات عن مقتلهم، وفي ظروف انسحابات متعددة من الهيئة، وخطابات في المؤتمر مثقلٌ أغلبها بلغة قديمة بائتة وخشبية تنشر الملل واليأس، وسَيْرٍ للمؤتمر يمكن وصفه بالمرتجل والفوضوي الذي لا يشجّع على شيء. تابع يوسف كلّ ذلك حتى آخر لحظة، بخلاف كثيرين، من دون كلل الفنان ولا ملل المثقف أو مزاجه النيّق. وحين كنت أسأله عن رأيه بين الفينة والأخرى وفي الاستراحات، كان يجيب: “منيح، ماشي الحال”، بخلاف جاري في المقعد الذي ملّ وأَشْعَرَتْهُ اللغة والفوضى بأن لا أمل ولا جدوى، كمن كان ينتظر ذريعة للتنصل من كلّ جهد. وفهمكم كفاية أيضاً!

لن أقول شيئاً عن نزاهة يوسف ونظافته، ولا عن احتقاره ممولّي المعارضات وزبائنهم، ونفوره من السفراء الأجانب وعشّاقهم، بعكس ما افترى عليه بائسون لا يستحقون الردّ. لقد انتمى يوسف ولا يزال إلى تيار وطني وديمقراطي ويساري من أنبل وأنزه وأوعى ما أنجبته سورية. تيار يتبيّن السوريون اليوم كم كان مناوئاً للدكتاتورية وكم ضحّى ويضحّي في سبيل دحرها، وكم كان في الوقت ذاته على طرفي نقيض من التجّار، والنصّابين، والمستعجلين، وأولاد العوائل، ومدّعيّ الفهم، والفلاسفة الطائفيين، وكتّاب وكاتبات العلاقات العامة، وثوار الغفلة والخليج… الذين أرادوا أن يفرضوا على الثورة والشعب وكالةً حصرية فأعانوا النظام على إغراق البلد بالدماء، وساهموا إلى جانبه في تقديم الثورة على طبق من ذهب لقوى محلية وإقليمية ودولية هي الأكثر رجعية وتخلفاً، وهاهم يقفون الآن على أطلال بلد يمعن في الدمار والانتحار.

لو قيّض لي أن أزور أي بقعة على هذه الأرض أو أي كوكب آخر ومعي شيء سوريّ يكثّف عظمة سوريا وتواضعها، محليتها وكونيتها، فنّها الراقي وشعبيتها، فهمها العميق وبساطتها، حيويتها ورفض قوى الموت فيها، رقيّها وحسّها الإنساني حدّ البكاء والفجيعة، لاخترت اليوم، ومن دون تحزب ولا تحيّز، لوحةً ليوسف تحكي للعالم عن جوهر سورية، وتقول له إن الدكتاتورية لم تعش يوماً من دون نبذ، وإنّ المذبحة لم تمرّ من دون مقاومة، وإنّ ثمّة من رشق ولا يزال يرشق الثورة المضادة ولصوصها وأغبياءها بكومة من النظافة والوعي والفنّ المتقن الرفيع.

خاص – صفحات سورية