قضية يوسف عبد لكي/ فاروق يوسف

الان أصبح من الصعب التعريف بيوسف عبد لكي. لا يكفي أن نقول (الرسام السوري) لكي نضيف إليه صفة (المُعتَقل) وهو لقبه القديم الذي فارقه ثلاثين سنة ليعود إليه مجددا قبل وقت قصير بعد أن تم القبض عليه عند أحد حواجز الجيش السوري. عبد لكي لم يكن مطلوبا ولن يكون كذلك. لا لشيء إلا لانه لم يرتكب جرما ولن يقوم بذلك. حتى في انتمائه العميق والصادق والرسولي إلى الثورة كان الرجل قد نبه في وقت مبكر إلى خطورة الدعوة إلى عسكرتها. وهو ما جعله ثائرا مستقلا يواجه عداء قوتين تتناحران بضراوة من أجل السلطة باعتبارها غنيمة حرب وترغب كل واحدة منهما في استعراض قوتها الوحشية أمام الأخرى.

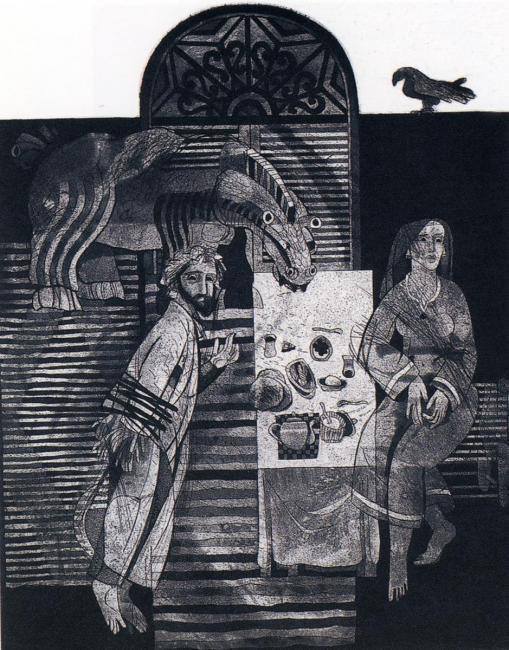

كان عبد لكي (القامشلي 1951) نموذجا استثنائيا للمثقف اليساري المثالي. مزيج نادر من الماركسية والمسيحية خلق لديه نوعا من البصيرة التي تضع الفكر والسلوك في ميزان العدالة الاجتماعية. لذلك قاده ميله إلى ادانة العنف إلى أن يغادر بطريقة سلسة وهادئة عالم السجين السياسي الذي اعتبره جزءا من ماضيه الشخصي الذي استنفد قوته التعبيرية إلى عالم، تتوارى حريته وراء صمت كائناته. كانت الحرية هي عنوان ذلك التحول الذي لم يستوعبه البعض ممن صدموا في أن يهبط المتمرد المشاكس إلى مستوى رعاية الاشياء التي تشير إلى الإنسان من غير أن تقدمه أو تحتفي به مركزا للكون. اختفى الإنسان ليحل محله الانساني، وهو شعور تضامني عميق بين ما نراه من الشيء وحقيقة ذلك الشيء لذاته. هنا يعود الرسام إلى ميزان عدالته الذي كان يدرك أنه يعبر عن مزاج شخصي صارم قد ينكر الكثيرون سلامته.

يقع المرء في سوء فهم وهو يرى يوسف مستغرقا في تفاصيل الشيء الذي يرسمه بدقة تجعله واحدا من كبار رسامي القرن اسابع عشر. قلت له قبل سنتين “لقد بالغت في اظهار مهارتك التقنية. ماذا بعدها؟” اليوم يمكنني أن أفهم النظرة المشفقة التي القاها علي يوسف. منعه تواضعه من أن يشير إلى خلل جوهري في حكمي. كان معلما رؤوفا ومتسامحا. لم يقل لي إنه يرغب في الذهاب بالشيء إلى أقصاه. بحكمة الوجود إلى نبعها. بالمواجهة إلى ذروتها. لم تكن الحلول الوسط تناسبه. لم يكن يرغب في استعمال الأشياء بقدر ما كان يسعى إلى رعاية مصائرها، فلم يكن أمامه سوى أن يُهلك وسيطه، الرسم من أجل أن تنجو الأشياء من قبضته. وهنا بالضبط يتجلى حسه الإنساني في أرقى صوره رفعة. كانت إنسانيته تتدفق لتجد في الأشياء ملاذها المريح. كانت تمثل بالنسبة له حياتا مجاورة.

ولأنه كان مخلصا لما يفعل فقد كانت تلك الحياة المجاورة دليله في اتجاه انفعاله بالثورة التي انتظرها عقودا، حين أصر على أن لا تقع تلك الثورة في الخطأ الذي قد يربك عناصر تلك الحياة المجاورة فيجعلها غير قادرة على تشكيل صورتها النهائية، بدرجة النقاء التي كان يتخيلها. ما توقعه يوسف كان قد حدث، بعد أن سُرقت الثرورة من قبل سماسرة المناقصات الحربية فاختفت سوريا في ملف تتداوله أيدي القراصنة والمقامرين وصارت حقول الياسمين أكواما من العشب الأخرق.

بين المتحاربين لم يكن ليوسف مكان. فالحرب التي صارت بلاده تشهدها كانت قد حطمت جزءا عظيما من قضيته التي ناضل ودخل السجن من أجلها. إنه صراع من أجل السلطة. ومع ذلك لم يختر يوسف اسلوب النأي بالنفس فذلك ليس من شيمه، بل ظل يقول كلاما لا يناسب الفريقين المتحاربين. لذلك فحين اُعتقل لم ترفع المعارضة السورية الرسمية يدها احتجاجا. صحيح ان النظام كان قد اعتقل الالاف خلال الفترة المنصرمة من عمر الثورة السورية، غير أن اعتقال فنان بحجم يوسف عبد لكي لابد أن يتخذ طابعا رمزيا يكون مناسبة لتذكير العالم بجرائم النظام.

لم ينطق المعارضون (وأخص هنا العلمانيين منهم بالذات) وجلهم ممن عرف عبد لكي في باريس عن قرب بكلمة واحدة تنديدا باعتقاله العبثي. ألا يؤكد سلوك من هذا النوع أن تلك المعارضة لا تختلف عن النظام من جهة تصنيفها للآخرين بين فريقين لا ثالث لهما: اما عدوا أو موال؟

شخص مستقل في شغفه وتمرده وايمانه مثل يوسف لا يصلح موضوعا لاختبار من هذا النوع. فهو لا يقيس المسافة بينه وبين العالم بأدوات قياس جاهزة. من وجهة نظره فليس هناك خطأ مطلق وفي المقابل ليس هنا صواب مطلق. وإذا ما كان في مقتبل شبابه قد انتمى إلى منظمة شيوعية فان سنوات النفي الطويلة (ربع قرن في باريس) علمته أن يكون فردا في مواجهة العالم مثلما يحدث في الرسم تماما، حيث يواجه الرسام العالم بعزلته.

ومثلما ازاح عن إنسانيته عبء ارتباطها بالإنسان باعتباره صورة ليهبها فضاء أكثر سعة حين ضم حيوات الكائنات الصامتة إلى محتويات خزانته البصرية فقد أكتشف المسافة الداخلية التي تهب فكره السياسي نوعا من الأخوة المشفقة على واقع الناس العاديين، حيث لا يجبر أحد أحدا على القيام بشيء هو غير مؤمن به.

من وجهة نظر المعارضين الرسميين فقد كان يوسف عبد لكي (معه رفاق قضى معظمهم زهرة شبابه في السجون السوري) عدوا. معارضته لا تُشترى وتمرده درجة واحدة لا يمكن اللعب بميزانها. يعرف يوسف أين يضع خطوته بضمير مرتاح وحين تستقر خطوته على حيز مطمئن فما من قوة في الارض في إمكانها أن تقنعه أن يزيحها عن ذلك المكان.

هذا ما تعرفه المعارضة عن يوسف وهو بالضبط ما يعرفه النظام.

شخص ميؤوس منه.

كان الأولى بالنظام أن يعتذر عن خطأ أرتكبته مجموعة من المجندين. ليكن تشابه أسماء. لتكن الخبرة الناقصة هي السبب. ولكن النظام مثل المعارضة يعرف أن يوسف ليس من الموالين، فليكن عدوا إذاً. ولكنه العدو الذي لا ينفع اعتقاله في شيء. يوسف يفكر بطريقة ستدفع مستجوبيه إلى الحيرة. فهو رجل حر بطبعه. هو معلم حرية. سيكون عليهم أن يجلسوا بين يديه لكي يتعلموا شيئاً عن الحرية التي ينطوي عليها رخاؤهم الإنساني. سيظهر عبد لكي أمامهم في صورته الحقيقية: عدوا للعنف، سوريا هي أعز ما يملك. ولكن شعورا من هذا النوع، ما لم يكن انشائيا ومنافقا سيكون من وجهة نظر النظام أكثر خطورة من الحقد الذي وضع أمام الثوار مائدة وحشية مؤثثة بالقلوب والأكباد البشرية. يوسف لا يجرح زهرة سورية بنظرة مستفهمة. سلوك مترف يقع خارج ما تقبله المعارضة وما يتمناه النظام.

ما صنعه يوسف من معجزات صغيرة في الرسم كان قد شكل فضاء لفكره الإنساني. فالتغيير الذي صار يحلم به لن يكون صناعة سياسية، ولن يكون التمرد رهانا على رمية نرد. لا ينتظر الشعب عطايا مجانية تهبط من السماء مثلما تفعل القنابل. وبذلك يمكنني القول أن عبد لكي لم يتراجع حين رأى الثورة تذهب إلى جيوب المستثمرين وتجار السلاح ومروجي العقائد الكاذبة. ما كان في إمكانه سوى أن يفعل ما يراه صحيحا. كان ثائرا وظل كذلك.

هل كان في إمكانه أن يقول “لقد اخطأ الثوار”؟

الماكنة أخطأت بالتأكيد.

أية ماكنة يا يوسف؟

الماكنة التي أعتقلتك أم الماكنة التي رفضت أن تساندك في لحظات أسرك؟

مثلما ترسم وحيدا أنت تقف أمام سجانيك وحيدا. هذا هو خيارك الذي سيرتفع بك إلى مقام القديسين.

خاص – صفحات سورية –