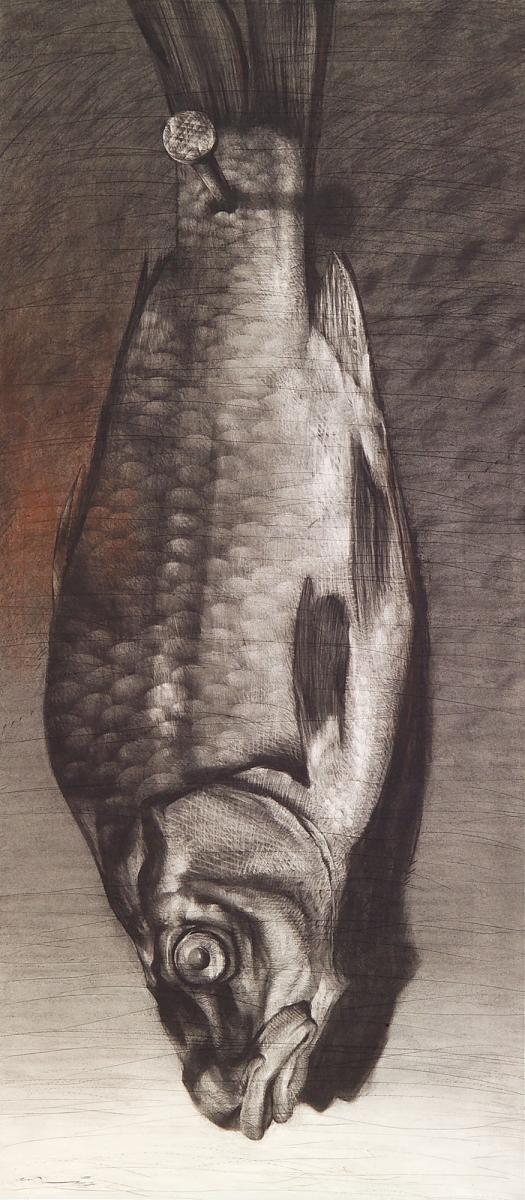

يوسف عبدلكي وضجيج الطبيعة الصامتة

خولة خلوف

(باريس)

اللوحة ليست هنا إن لم تكن النظارة معها، عندما تتناول لوحة، كما لو كنت تتناول كتابا، تبدأ بتقليب صفحاتها تحت عينيك، عندئذ فقط، تبدأ اللوحة بالحياة. وحين تولد اللوحة تحت نظريك، تبدأ معها علاقة كائن بكائن آخر.

إذن لماذا نهتم كثيرا بما يقوله الفنان، ولا نهتم بما تقوله اللوحة؟ إذ ومنذ بدأ النقد يصرّ الجميع على البحث عما أراد قوله الفنان ولماذا قاله، أو رسمه؟ هذا النقد الذي اعتبر دائما الفنان مالكا أبديا لما ينتجه، واعتبرنا نحن، النظارة بمثابة المنتفعين فقط.

هل يظن الفنان أن له حقوقا علينا؟ لم لا نبحث عما يقوله إنتاج الفنان عوضا عن البحث عما يقوله الفنان نفسه؟

هذه الأسئلة، تفترض مسبقا الفنان منفصلا عن لوحته، في اللحظة التي تمر فيها تحت عيني المشاهد الذي هو نحن.

وبذلك يتورط المشاهد بالفن، فأنت حتما معني بكل ما تتركه اللوحة من آثار خلفها عليك، تولد عندئذ اللوحة، في أفكارك كمتلق، هذه الولادة لا علاقة لها بالفنان المنتج.

يقول عبدلكي: “المساحة البيضاء، ليست فراغا للإملاء، إنها فضاء من القلق، فضاء تتصارع عليه المعارف المحفوظة والاقتراحات غير الأكيدة..”، هذا يؤكد على أن كل مشروع فني ليس إلا احتمالا، لا يمكن أبدا التنبؤ بدرجة مقبولة من التأكيد ما سيفعله بالناظر.

يضيف قائلا: “طبيعة صامتة؟ ليست صامتة، طبيعة ميتة؟ أين الموت في كل هذه الخلايا النابضة؟”.

يدخل عبدلكي الطبيعة بمخيلة الشاعر، مسلحا بمنطق إشاراتي، لا بمنطق تداعوي. فهو يشير إلى العين، يقترح عليها الأسماك أو الزهور. كما لو كانت هذه العناصر جديدة على الطبيعة، تستنفر متعة “جديدة” كل الجدة عند المشاهد.

يقترح عبدلكي على الناظر أن يكون شاهدا على تبخّر الطبيعة في لونين: أبيض وأسود. يحاول الحلول محل الطبيعة، دون الخضوع للمعلومات التي تقدمها له.

نقل اليونانيون “جستم” الطبيعة، وحاول من قبلهم “السومريون، والبابليون، والفينيقون، أن يرسموا أفكارهم عن الشيء، ولهذا لم يعنوا بدقة المحاكاة، وإنما عنوا بدقة تعبيرهم”.

وأسماك عبدلكي مرسومة بعين القلب، لا بعين الجسم. وليست زهوره إلا محاولة لتقريب الطبيعة نحو ما هو سري، نحو اللامرئي، نحو الطبيعة كما يختزنها في مشاعره ورؤاه الخاصة. ولأن عبدلكي لا يعنى بشيئية الطبيعة بقدر ما يعنى بماهيتها فهو يدخل باب لوحاته خالصا على العتبة كل أفكار مسبقة الصنع، وكمشاهدين علينا حينئذ تعطيل الوظيفة العملية للعين، لصالح الوظيفة الانفعالية العاطفية.

الطبيعة الصامتة، هنا، ليست نقلا مباشرا لها، أو كما هي، بل كما ينبغي أن نراها بعين الفنان.

وأية محاولة “من جانبنا بالنظر “موضوعيا” إلى اللوحة، سيرجعها إلى حدها الوثائقي الأدنى، لأن عبدلكي لا يعيد النظر بالطبيعة، بل على العكس، يعمل وفق آليتها، يعمل مثل الطبيعة، لأنه يؤمن بها، فيمجدها على طريقته الخاصة.

أمام طبيعته الصامتة تتحرر العين من رغباتها.

حسيا يرفع عبدلكي ما يدركه إلى الخيال، مجموعة من المحسوسات، تنهمر كقوة متصورة، تأخذ مادتها من المحسوسات وتركب لوحة.

تقول للسمك كن فيكون، وتقول للزهرة كوني فيكون العطر.

يتنازع الأبيض والأسود، نزاعا شرسا أحيانا، ومن نزاعهما تولد اللوحة معلنة هيمنة السواد، ولو بحثنا في سر العلاقة التي تربط اللونين لوجدناها في جوهرها عاطفية قلقة.

فاللوحة التي تبدو كتسريحة متقشفة، باللونين الوحيدين، برهافة رشيقة، في جمودها الخارق رهابة تصل حد

الصلابة، وفي توترات خطوطها شبه المنتظمة قلق الأبيض الذي يترك منهزما مكانه للأسود.

الأبيض المازوشي، والأسود السادي، يرتبطان بعلاقة الجلاد والضحية على المساحة المربعة، ينأى الأبيض متألما تحت سياط الأسود، أما غواية الأسود التي لا تقاوم فتأتي من هذا الرضى الخانع لأبيض يمد عنقه للسكين برضى وصمت.

تصل ضوضاء الطبيعة إلى اللوحة مخنوقة، تولد الشعور بالقلق، وبالصمت.

قلق السؤال عما إذا كان انسكاب الطبيعة في لوحة يصيبها بالخرس؟ وعما إذا كان انسكاب الطبيعة يحملها بهذا القدر، أو يشوهها بقدر آخر.

على كل حال، ليست اللوحة هنا إلا تمجيدا للطبيعة، كما الصلاة هي تمجيد للخالق.

ليس في الأمر خيانة للطبيعة مادام الفنان مخلصا لتجربته وبهذا الشأن هتف سيزان: “بتفاحة سوف أدهش باريس”.

وبهذا الشأن هتف عبدلكي: “ليست الأشكال إلا مسوغات، هكذا يصبح للتفاحة معنى جديدا، ليس لأنها موضوع جديد، بل لأنها تسبح في فراغ جديد. دون ذاك الفراغ، الموضوع لا معنى له.. إنه من نافل الرسم”.

يالرفاهة القريحة التي تقول الطبيعة شعرا.

البيان الثقافي –