يوسف عبدلكي/ مارسيل خليفة

في محترفٍ ببيروت بشقّةٍ صغيرةٍ بٱلمصيطبة ٱلتقى “إميل منعم”، “سمير خدّاج”، “سيتا مانوكيان”، “حسين ياغي” وٱنضمّ إليهم في ما بعد “يوسف عبدلكي”، بشّار ٱلعيسى” وغيرهم…

مجموعة من ٱلتّشكيليّين ٱلشّباب بدأوا يرسمون مع بعضهم ٱلبعض. كنت أزورهم بشكلٍ يوميٍّ، حيث كنت أسكن في نفس ٱلحيّ، أجلس على ٱلمقعد ٱلخشبيّ وسط إطارات ٱللّوحات وعلب ٱلألوان وٱلمنافض ٱلمنسيّة. لوحاتٌ معلّقةٌ على ٱلحيطان وأخرى في ٱلانتظار وأحيانًا يتركون لوحةً غير منتهيةٍ جانبًا، لشهرٍ، لسنةٍ.

يرسمون مدينةً ولا يرسمون حربًا، يرسمون بيروت في ٱلحرب طالما بيروت تعبت من ٱلحرب. اللّوحة مكشوفةٌ كٱلشّارع، كٱلحيّ ٱلقديم، عاريةٌ كٱلنّاس ٱلّذين يصيغون حياتهم، كأنّهم ٱنتقلوا من ٱلشّارع إلى ٱللّوحة، أو من ٱللّوحة إلى ٱلشّارع.

كلّ شيءٍ مكشوفٌ في ذٰلك ٱلبيت ٱلّذي تحوّل إلى محترف لقاءٍ. وفي ٱلحوارات ٱلصّاخبة وٱلهادئة ٱلّتي كانت تعصف بأيّام ٱلتّمزّق وسط دوّامة ٱلحروب ٱلصّغيرة وٱلكبيرة.

نقف أمام ٱللّوحة، أمام هٰذا ٱلموضوع بألوانه ٱلصّارخة. هٰذه ٱلشّوارع ٱلّتي نعرفها وتعرفنا. هٰذه ٱلبنايات ٱلّتي هدمناها أو ٱنهدمت فوقنا، هٰذه ٱلعصافير ٱلمخطوفة، هٰذه ٱلأشكال ٱلأليفة كٱلمرايا، تتحوّل فجأةً أمام عيوننا ٱلمفتوحة على ٱلذّاكرة إلى ما يشبه ٱلسّرّ. أتعرّف في هٰذا ٱلمحترف على “الياس خوري”، متأبّطًا جبله ٱلصّغير وقد خرج من “ٱلأشرفيّة” مثلما خرجنا من قرانا، وأتعرّف أيضًا على “محمود درويش” ٱلّذي كنت قد غنّيت له دون أن ألتقيه شخصيًّا أو أن أطلب منه إذن ٱلسّماح لي بتلحين قصائده.

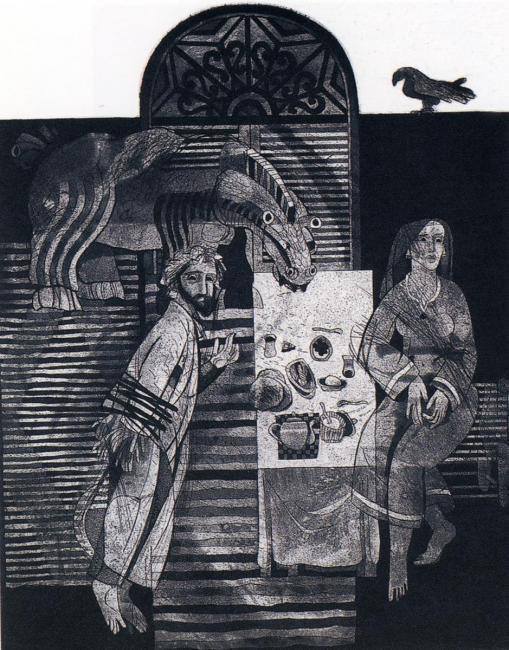

وكان “محمود” بصدد إنشاء مجلّة “ٱلكرمل” و”ٱلياس” يساهم في ٱلتّحرير و”إميل” يهندس ٱلمجلّة، يقترح شكل ٱلغلاف ويصمّم ٱلصّفحات ٱلدّاخليّة، ونقاشات حتّى ٱلسّاعات ٱلأولى من ٱلفجر. وأيضًا وأمام هٰذه “ٱلبيروت” ٱلّتي تشبه ٱللّوحة وٱلمجلّة وٱلقصيدة وٱلأغنية تعرّفت على “يوسف عبدلكي” ٱلآتي حديثًا من دمشق. الرّسّام ٱلملتزم وٱللاّمع بفضل سحر حديثه، يمارس مصالحة ٱلأحباب ٱلأعداء ليفترق ٱلعشّاق ويبقى ٱلحبّ.

ودخل في بيروت عائدًا من سجنٍ كبيرٍ فدخل قلوبنا دون ٱستئذانٍ، أجنحته ممتلئةٌ برغبةٍ جامحةٍ في ٱلرّسم وٱلحديث وٱلغناء وٱلحبّ وٱلحياة.

أتى كغمامةٍ تطارد ريح ٱلصّيف.

أتى كطفلٍ يجد أمّه حين يغادر أحشاءها.

أتى كطيرٍ مهاجرٍ يحنّ ويهفو إلى عشّه.

وفي هٰذا ٱلدّمار ٱلعظيم، انسكب من يديه لون ٱلحرّيّة، مضيئًا سراب ٱللّحظة.

بحث “يوسف” ٱلقلق، عدّل طرق ٱلحياة ٱلصّعبة من سجنٍ إلى منفًى طهّره من كلّ عدوى ليطوي سأم ٱلأيّام ٱلصّعبة. ليس في قلبه خوفٌ، يندفع لمواجهة ٱلوقائع ليذهب بعيدًا مثل ٱلشّعاع ٱلأوّل للضّياء، ومثل أمواج ٱلبحر ٱلّتي لا تحصى.

رسم مخلوقاته في زمنٍ هاربٍ من لعبة ٱلموت ليعطي معنًى للحرّيّة وللحياة، يغتسل بحبر لوحته كظلامٍ كحليٍّ، مرصّعٍ بذهب ٱلأمل، يواصل تلاوة ٱلأبيض وٱلأسود في لحظةٍ عابرةٍ، وفي مستقبلٍ يولد من ٱلحاضر. لا يتوب عن أحلامه مهما تكرّر ٱنكسارها، يجترح ٱلمستقبل ويمسح عرقه في منديلٍ من ٱلورق.

كانت “هالة” سرّه ليبقى هٰذا ٱلحبّ متأجّجًا، تغطّ على لوحته كعصفورٍ لتؤنسه في وحدته ٱلبيروتيّة.

سكن معنا في أرض ٱلغبطة ٱلكاملة في ليالٍ يوسعها ٱلخوف من قذيفةٍ عشوائيّةٍ. كان لدينا سببٌ نحمله على ذرف ٱلدّموع لشهداء كانوا معنا ٱلبارحة.

أجل رغم أنّنا داعبنا بٱبتسامةٍ قلب ٱلمدينة ٱلمشتعل فإنّ نشيجنا ٱلمنبثق من آلامنا هو ٱلّذي أنشأ رباطًا من ٱلحبّ.

كم أودّ يا يوسف لو تأتّى لنا أن ننتبذ عن قلب دنيا مدينتنا مكانًا لتحرّر ٱلحقيقة ٱلفعل من أغلاله.

لقد سعى ٱلحبّ بلقائي ٱلأوّل بـ”يوسف”، ولاحقًا بـ”هالة” عند منعطف ٱلطّريق في “ٱلمصيطبة” ومن ثمّ إقامة في عزلة ٱلمنفى ٱلباريسيّ ٱلبعيد.

لمّا تزل ذاكرتي معطّرةً بطلائع ٱلياسمين ٱلدّمشقيّ ٱلّذي عبق بنا في ليالي توسّعها ٱلأغاني ٱلمضفورة بٱلحبّ وآهٍ لهٰذا ٱلياسمين ٱلأبيض ٱلّذي ما زال عطره نديًّا. كنّا نتّخذ مجلسنا قرب ٱلنّافذة ٱلوحيدة لنتأمّل في جذور ٱلنّبتة ٱلنّاشبة في حوضٍ صغيرٍ لنتبارك بقلب “يوسف” ٱلحاضن ٱلمضياف، وبروح “هالة” ٱلبيضاء تنساق كنسيم ٱلياسمينة على ٱلسّهرانين ٱلرّائعين ٱلمنتشين من جرار دمع ٱلعنب.

“يوسف” لقد أربد ٱليوم ٱلنّور في ٱلسّماء ولا نعلم ما هو ٱلوقت. تعال وٱجلس معنا قرب ٱلنّافذة وٱرسم لنا ظلّ ٱلقمر.

كلّ هٰذه ٱلسّنوات كٱلكأس ٱلرّهيفة كنت تنتزعها أبدًا، ثمّ تفعمها على ٱلدّوام بحياة ٱللّوحة، وريشة نفحت عبرها فكرك وحبّك ونضالك وإنسانيّتك.

كم جلسنا سويّةً في عراء محترفك ٱلباريسيّ، وجهًا لوجهٍ، هادئين في جلسة تصويرٍ فوتوغرافيٍّ من تلك ٱلكاميرا ٱلعتيقة ٱلّتي أكل وشرب ٱلدّهر عليها، وما زالت محتفظةً برونقها وجدّتها.

وفي صمتٍ طافحٍ بٱلسّكون نقطف زهرة ٱلصّداقة ٱللّذيذة، ثمّ ننتقل كٱلعصافير في ٱلظّلّ ٱلكثيف لشجر ٱلأرصفة، نمشي بخطواتٍ خفيفةٍ بين ساحة “ٱلتّروكاديرو” وساحة “فيكتور هوغو”.

أذكر عندما باغتتنا عاصفةٌ ثلجيّةٌ في غابة بولونيا في طريقنا إلى “نانتير”، كانت ٱلسّماء ترتجف حبًّا وليلٌ مؤرقٌ يحدق في ٱلبياض، وٱلثّلج يضيء جبل “فاليريين”.

كيف سنصل يا يوسف؟

أين ٱختفت ٱلطّريق؟

وكنّا نمشي في متاهةٍ دكناء ولا نصل.

كانت ليلةً مشتعلةً بلسعة بردٍ أبديّةٍ مغمورةٍ بأحاديثك ٱلمكسوّة بٱلحبّ، وٱلثّلج يتساقط بلا هوادةٍ، وقلوبنا تترنّح، تبحث عن مخرجٍ يؤدّي إلى ٱلخلاص.

ما أكثر ما أحببت يا “يوسف” وأنت تئنّ وتحنّ على دمعة ذاكرةٍ لا تفرّط بٱلتّفاصيل، وتترك محفوظاتها طازجةً كبرتقال ٱلخريف، وخارج ذٰلك كان هناك وقتٌ للمزاح وللحبّ تؤنس ليلك وتستطيب ٱلغواية.

كم كنت وحدك في ٱلبرّيّة، تبحث عمّن يشبهك فلا تجد، وحشًا في ٱلفلاة، طليقًا كشهقة روحٍ في جسدٍ تعذّبه ٱلوحشة.

أعرف أنّ ٱلوحشيّة في كلّ مكانٍ تترنّح في سيل ٱلأيّام ٱلصّاخبة، وأنت في دوّار شمسها حاجًّا، وحيدًا من دربٍ إلى دربٍ، لتختفي في ظلّ لوحتك من يحجبك عنّا في بحر هٰذا ٱلصّمت ٱلمسائيّ.

خيّم ليلٌ آخر على دنيانا ولم تعد.

جلبةٌ على ٱلطّريق وظننت لسذاجتي أنّ ٱلحاجز ٱلرّمليّ ٱلّذي خطفك سيعتذر منك ومن رفاقك.

فكّرت في أن أستهديك وردة ٱلحفافي، لا أدري أين أخبّئها وأخجل من حملها في رهافتك، أخشى أن تجرحك.

وحدها ٱلحرّيّة في هٰذا ٱلعالم تفهمنا يا “يوسف” مثلها مثل ٱلحبّ، تقيم فينا، تنادينا، تبني عشّها تحت حواجبنا، تحمينا من فضول ٱلماء ومن بخار ٱلبنّ في ٱلفنجان.

يكفيني أن أنحني لفرح حرّيّتك لأغرق في غموض ما تلتقطه يداك، وأقول: ما أجملك!

الحرّيّة ضروريّةٌ كي نكون كنقطة ٱلماء ٱلّتي أخرجتنا. هل كنّا سنكون لولا ٱلحرّيّة لينطلق ٱلمستحيل ونرسمه على ألواح ٱلحياة.

نحبّ ٱلحرّيّة لئلاّ يضيع منّا ٱلجميل وينكسر على شروخ ٱلوصايا.

أيّها ٱلجميل

ننتظرك لنبحث عن نجمة ٱلحرّيّة ٱلضّائعة في ٱلسّماوات ٱلبعيدة، وإنّ عالمنا فقد بفقدها فرصته ٱلوحيدة.

أنتظرك ٱليوم لتعود إلينا، أنغمس في جموع ٱلنّاس وأنتظرك كما ينتظر ٱللّيل ٱلمؤرق يقظته ٱلمرصّعة بٱلنّجوم يقينًا بأنّ ٱلصّبح سوف يقبل لتطير ٱلأجنحة.

أنتظرك هنا قبل أن يأتي ٱلعابرون ليأخذوا زهرات زهوي، واحدة تلو أخرى، حتّى أوشكت سلّتي أن تفرغ.

أنتظرك ليغمرنا من جديد نور ٱلصّباح، لنعود ونلتقي كٱلأطفال على ضفاف ٱلنّهر، نشيّد حبًّا، ونعبث بٱلماء ونصنع قوارب من ورقٍ، ونرسلها عبر ٱلامتداد غير ٱلمتناهي للنّهر.

لقد ولّى ٱلصّباح وأنت وعدتني بٱلحضور.

أرقب ٱلسّماء وأحلم بروعة قدومك.

سألته ذات يومٍ وهو يغادر منفاه ٱلباريسيّ: إلى أين أنت ذاهبٌ يا يوسف؟

توقّف لبرهةٍ، غمرني وقال: عائدٌ إلى دمشق لأحمل مصباحي وأنضمّ إلى عيد ٱلمصابيح “أبو ٱليوس”.

شكرًا لك لأنّك لم تحرّر ٱلحرّيّة من أنوثتها، حرّرتها من ذكورتها.

“أبو ليلة”

أحبّك

مرسيل خليفة

خاص – صفحات سورية –