من ذاكرة الصفحات: نحن سوريون وهو أدونيس

لؤي حسين

ليس مطلوبا من شخص أو شاعر أن يكون مع المعارضة أو مع الحكم، ولا يعيبه أن يكون على مسافة غير متساوية منهما، فكلاهما سلطة. لذا فالاصطفاف بينهما هو فعل في السياسة، وليس على كل شاعر أو شخص أن يكون سياسيا أو فاعلا في السياسة أو يكون له موقف من صراع قائم في الميدان السياسي. لكن بالمقابل يُفترض بالمثقف أن يكون مع الإنسان، ليس الإنسان المطلق بل الإنسان المحدد بزمان ومكان وثقافة وجماعة ووطن. مثل إنسان يعيش بين مدينتي طرطوس وبانياس في سنة 2004، وإنسان آخر جاره، وآخر جار جاره ليكونوا مئات أو ألوفا. بعضهم لا يملك من تراب الوطن السوري أكثر من بضعة عشرات من الأمتار لا تصلح لشيء إلا لوقوف شاعر عليها، في طريق سفره من بيروت إلى قصّابين، ويتأمل البحر. فإن يقيم هذا الإنسان، أو جيرانه، بيتا بلاستيكيا للزراعة المحمية يعيش منه ونأكل من إنتاجه برغبتنا وقبولنا، إذ لا خضار في الشتاء إلا من زراعة محمية، إن فعل هذا الإنسان ذلك سيعتبره شاعرنا المسافر أنه يهزأ بالأرض وسيصعد إلى منبر جريدة ليهزأ منه ومن جيرانه أصحاب “جيوش” “«الغزو» الفاتك الذي يُسَرْطنُ قلب هذه الأرض – الأمّ”، بل أنهم مجرمون حقيقيون “لو استطاعوا أن يلتهموا الأرض بما عليها ومن عليها، لما ترددوا” “هكذا حرفيا”. كل هذا لأنهم حدّثوا أسلوبا قديما في الزراعة, أسلوبا نشأ عليه أدونيس، فاعتبرهم أجرموا بتغييرهم مشهدياته التي يحبها، فلم يعد يرى جمالا في هذه القرى إذ تشابهت مع المدن التي لا تملك جمال بريّاته. فكيف لهم أن يستحدثوا أساليب عيشٍ مشروعة دون مراعاة حساسيات أدونيس البريّة.

من يعلن نفسه مدافعا عن الحيوان أو بعضه يمتنع عن ارتداء ملابس مصنوعة من جلده أو منه، وربما يغالي البعض ويمتنع عن أكل اللحوم رأفة بالحيوان أو قرفا من زنخة طعمه. لكن أدونيس يأكل من نتاج البيوت البلاستيكية التي يعتبرها “باختصارٍ، فنّ قتل الطبيعة” وهي “تدبيرٌ خاصٌّ ليس إلاّ نوعاً من الفن في قتل الإنسان نفسه قتلاً بطيئاً”. يأكلها رغم أنه كاد يسمع عند مروره بها “شهقات الحقول” وكاد يرى “الشجر يبكي”، يأكلها في الوقت الذي يمكنه ألا يفعل ويكتفي بما تنتجه أو تخبئه ضيعته قصابين للشتاء.

ليس مزارعو ما بين طرطوس وبانياس وحدهم الذين يسممون الطبيعة ويخنقون البيئة، حسب المقال، بل كذلك “أولو الأمر، وأعوانهم المثقفون” وجميع ذكور مدينة جبلة ما عدا خمسة أسماء وثلاث نقاط من جمعية العاديات. أما نساؤها فبريئات من إثم التخريب والتشويه والتوسيخ لكونهن، فقط، خارج دائرة الفعل. فدورهن يقتصر على إكمال المشهد الجمالي. فإن خرجن، أو أُخرجن، إلى الكورنيش شطرنه، كما الكون، إلى شمالي سفور وجنوبي محجب. حاملات بأزيائهن الجمال، يتستر حينا خلف الحجاب وحينا يسفر عن وجهه “الطالع من الشمال” تحمله “المرأة الوافدة من قرى الشمال” إذ “تحمل في جسدها الينابيع والجبال وكثيراً من خصائص الأودية والغابات. وتحمل تفتحات البراعم، وتحمل بهاء الفضاء، وشهوة الأرض”. تحمل جمالا برّيا غير مشغول من قبلها أو من معاصريها من السوريين الذكور المخربين الخاربين. فقط الأسلاف يحق لهم التدخل في الطبيعة وجمال كورنيش جبلة الذي “لا يزال قريباً إلى الطبيعة، إضافةً إلى غناه التاريخي بمآثر الأسلاف وبقاياهم المحفورة في الصخر”.

إنسان جبلة وما بين طرطوس وبانياس هو من نفس طينة إنسان النظام وإنسان المعارضة. هذه المعارضة التي لا تحظى باعتراف ولا باحترام أدونيس، فقط لأنها لا تطابق الصورة المغلوطة للمعارضة في ذهنه. فهو يرى أنه “لا يصحّ، في أي حال، أن تقوم المعارضة بممارسات تقوم بها السلطة التي تعارضها. ذلك أن أبسط المبادئ التي تقوم عليها المعارضة في أي مجتمع هي التفكير والسلوك بطرقٍ أكثر فاعليةً ونزاهةً وعدالةً في إدارة شؤون المجتمع، وفي احترام الإنسان وحقوقه – من أجل تحقيق حياة أكثر جمالاً، وأوسع حرية”، فإن قامت معارضة في بلد ما بممارسات مثل سلطاتها أو أسوأ منها فهي ليست معارضة، كما أنها ليست موالاة بالطبع، بل “امتداداً لأهل النظام – أعني طرفاً آخر في صراع المصالح والأغراض والمنافع”. وكأن السياسة تقوم على الجمال والشعر وليس على المصالح والمنافع وتقاسم الثروات والنفوذ، وكأنها عمل في الأخلاق. كما أن التاريخ يرينا في تجاربه الكثير من المعارضات التي هي أسوأ من سلطاتها، حتى في الدول الاستبدادية. ومع هذا السوء يبقى اسمها معارضة، وهي ليست مجموع أفراد يمكننا، فقط، أن نعيب عليهم أفعالهم وأفكارهم، بل جماعات وفئات تصارع بالقوة، وليس بالأخلاق، لمصالحها أو لمصالح من تمثلهم من الجماعات كما من الأفراد.

ربما يخطئ الشخص في سَوق المحاكمات وقراءات التاريخ، وربما يغضب أو يستثار فيقول ما تمليه عليه أناه المخدوشة. هذا رد فعل الشخص، أما الشاعر، وخاصة بمثل قامة أدونيس، فغير مقبول أن يكون رد فعله بهذا الحجم وبهذا العسف على اتهام مبهم وأن يعتبره “أشدّ هَوْلاً، وأكثر استهتاراً بالإنسان وحقوقه من السجن نفسه. ذلك أن السجن قيدٌ ماديّ محدود، في حين أن هذا الاتهام نوعٌ من «الحصار»، بل إنه نوعٌ من القتل. أفلا تكون المعارضة في مثل هذه الحالة فاتكةً بالإنسان وحقوقه كمثل النظام، وربما أشد فتكاً؟” يطلق أدونيس هذا الحكم/الحكمة على مداءاتهما لمجرد أن شخصا مجهول الاسم والعنوان والهوية والجنسية والطول والجنس “وزّع بياناً في الانترنت يقوم على مبدأ «تَسويد» صفحة شخص معين اسمه أدونيس”, ليحمّل المعارضة السورية (كلها) وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية التجني على شخصه.

حال المعارضة السورية وطباعها أسوأ مما ساقه أدونيس عليها بكثير. واعتراضي عليه ليس دفاعا عنها ولا سببه الحساسية التي تقوم بين كل مهاجر أو مغترب أو مبعد أو منفي وبين مستوطن أو مقيم أو ممنوع من السفر أو محبوس، بل لأن السبب الذي أثار أدونيس هو سبب واه، أكاد أراه ذريعة. فالبيان الذي يستند عليه أدونيس صادر عن (فرع المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سورية) وهي منظمة وهمية وزعته على أكثر من موقع على الانترنت، أحدها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذه موقعها مصر، وليس كما كتب أدونيس “الفرع السوري لمنظمة حقوق الإنسان (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – فرع «المنظمة» في سورية)”. أدونيس لم يخطء بقراءة الأسماء والعناوين ولا بكتابتها …!! فلا أحد يخطئ في هذا. فالمنظمة التي أصدرت البيان ليس لها عنوان إلا موقع على الانترنت قيد الإنشاء تكلفته أقل من عشرة دولارات، وليس لها عنوان جغرافي أو هاتف أو صندوق بريد ولا أسماء القيّمين عليها، فيمكن، وهذا المرجح، أن يكون صاحبها شخص واحد مقيم في مدينة خارج سوريا, كباريس مثلا!!

أحيانا، وكثيرا، نقول ما أورده أدونيس متأخرا في بعض مقاطع مداراته هذه, فننتقد معارضتنا أو شعبنا أو حتى نظامنا ـ مع توكيدي على هذه الـ(نا) ـ ننسبهم إلينا أو ننسب أنفسنا إليهم، ونؤكد على انتمائنا لهم. هذا لأننا سوريون. أما هو فقد نظر إلينا من موقع أدونيس: أراد لنا أن نكون أفضل حالا وأن نتخلص من سوئنا، وأن نصلح زراعتنا وشواطئنا ومعارضتنا وسلطتنا وحجابنا، بعدئذ نتوجه إليه سافرين ليقبل انتمائنا إليه. هذا لأنه أدونيس.

كنت سأقبل, وما زلت، وكثيرين غيري، وربما جميع من سُجنوا في بلدي أن نعيش في باريس، أو غيرها، مُصَاني الحقوق المدنية على أن نُُسجن، حتى لو اتهمتنا معارضة ما بأبشع التهم، خاصة إذا كان رأينا فيها كرأي أدونيس بالمعارضة السورية. فنحن لم نجد, أن السجن عبارة عن “قيد مادي محدود”, بل ذقنا فيه طعم المهانة والإذلال والضعف والحرمان والفشل والبرد والعذاب والانكسار وتهدم الأحلام (كلها بأل التعريف)، وبعده عرفنا الجوع والمنع من السفر ومن التجوال ومن العمل وكذلك من الشعر. السجن هو البدايات والنهايات ـ هو الأصول: أصل الألم وأصل الشوق، أصل الذل وأصل المَهان، لا يقرن بسواه ولا يقارن بغيره، هو العدم والخواء.

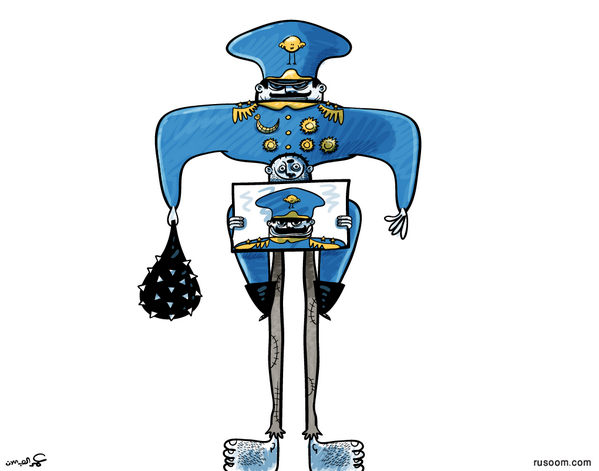

إن حقّ لي أن أستبطن مقال أدونيس لقرأت فيه: في زمن العولمة والعالمية على بعض الأوطان والشعوب أن تكون بدون شاعر عالمي، كما يحق لشاعر أن يتعولم بدون شعب أو وطن