من ذاكرة الصفحات: محاولة انتحار فردية…. فهل سنشهد قريباً نزوحاً جماعياً للانتحار؟!

خولة دنيا

البارحة قام شاب من طلاب جامعة دمشق، بالسير عارياً على حافة الطوابق العشر التي يتكون منها بناء سكني موجود في المدينة الجامعية، ولمدة تجاوزت الأربع ساعات، ومع محاولات الإقناع الكثيرة له بالنزول عن الحافة، والعدول عن فكرة الانتحار، أخيراً قام فعلاً بالنزول، وضع معطفاً على كتفيه، ونزل بهدوء، لم نعرف مطالبه، غمغم بالحديث عن أوضاع سيئة للمعيشة، والوضع البائس الذي يعاني منه الطلاب في المدينة الجامعية، ووضع الدراسة البائس، وعدم نجاحه في بعض المواد.

اجتذب ظهوره المفاجئ الكثير من الطلاب، وتالياً الشرطة والإطفاء، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة دمشق، ومدير المدينة الجامعية…. والكثير الكثير من المعنيين في الدولة وأجهزة الأمن.

اختلفت الدوافع وراء الاهتمام، فالوزير يريد بشكل أساسي احتواء الوضع، وعدم إيصاله للجهات العليا، ليكون على قدر المسؤولية. الشرطة تريد البرهان على قدرتها على الإمسكاك بزمام الأمور في مثل هذه الظروف الغريبة والجديدة على الساحة الطلابية. أجهزة الأمن، تراقب وتترصد مآلات الحكاية ودوافع الانتحار: لماذا يريد أن ينتحر؟ هل وراء انتحاره دوافع سياسية، ماهي، وفي حال وجودها كيف يمكن التغطية عليها بعيداً عن وسائل الإعلام. أما الجمع الغفير وأغلبه من الطلاب، فقد كان يتنازعهم أكثر من شعور: الفضول، الترقب، الصدمة بالظهور العاري المستهجن جداً، وكذلك ما أثاره الحدث من مواجع تتعلق بمشاكلهم اليومية في الدراسة والسكن الجامعي، مما أدى إلى انقسامات تطلق أحكاماً قاسية أحياناً ومتعاطفة أحياناً أخرى من مثل (الله لا يردو، أكيد الولد جانن، شو حابب بنت وماطلعت فيه.. و، معو حق شي بيجنن، ماعاد قادر يستحمل…) الخ.

اللافت للنظر الانطباع الذي حاولت الجهات الرسمية غرسه لدى وسائل الإعلام، وهو أن الشاب مجنون، وغير سوي عقلياً وإلا لما فعل ما فعل…( أي بمعنى أمورنا كالعادة بخير، ولا ينقصنا شيء، المشكلة في هذا الشاب تحديداً ولا تتعلق بغيره من الشباب الأسوياء)!

وعلى الرغم من أنني هنا لا أريد الدخول في التقييم النفسي للشاب، ولا إطلاق الأحكام عليه، مع ما يثيره وضعه من احتمال وجود اضطراب ما دفعه لهذه الفورة المفاجئة، غير أنني سأهتم بالحدث كحدث وما جاوره من ردود أفعال.

كثيراً مادار النقاش ويدور حول شباب هذه الأيام، وشباب أيام زمان، كنا كذا وهم كذا، كنا نهتم بكل ما يحصل حولنا، ونحاول المشاركة بما يحدث، أما هم فغير مبالين!

هل فعلاً كنا أكثر فاعلية من شباب هذه الأيام، أم أنه مجرد وهم أقنعنا أنفسنا به لنبرر سنوات طويلة من عمرنا حاولنا فيها تغيير الواقع دون جدوى!!

المشكلة أننا عندما نتحدث بهذه النبرة، نقصر الفعالية على الفعالية السياسية تحديداً، وكل ما يحيط بها، من اهتمام بالشأن العام: الاقتصاد، المجتمع، مشاكل الناس، مطالعة الكتب الجادة والتي تنير لنا الطريق! الأدب الملتزم، روايات أخوتنا في الشقاء والنضال، مهما اختلفت جنسيتهم وبعدت بلدانهم عنا… الخ

كنا نرى الحياة تمشي حيث نحن (حملة الشعلة لإنارة درب الآخرين)، وكل ما لا يحيط بنا هو بالتأكيد هش وعابر ومبتذل، ومآله السقوط أو التغيير على درب الثورة التي ستعيد بناء وتشكيل المجتمع الموعود!!.

وعلى الرغم من سوريالية أحلامنا حيناً، وواقعيتها حيناً آخر، فقد قُدمت التضحيات الكثيرة لها، ودُفعت الأثمان بأشكال مختلفة، اعتقالات، سجون، تحقيق، حرمان ما بعد السجن، صعوبات حياة، فراق الأحبة، ولقاؤهم…. كل هذا كان غير مهم في سبيل الفكرة الأسمى: الحرية، والوعد بالتغيير…

بعد كل هذه السنوات مازالت التضحيات تقدم، ولكن كيف أصبحنا نرى أنفسنا، الأكثر صحة؟، الأكثر تضحية؟، الأكثر تجرداً من متاع الحياة الدنيا؟ ربما، ولكن على الغالب لسنا الأكثر معرفة بشباب اليوم ونزوعاته.

المشكلة أننا نطلق أحكامنا سريعة ومباشرة على الشباب، فهل هم فعلاً ميالون للانكفاء عن الحياة العامة، ومتقوقعون حول أحلامهم الشخصية ورغباتهم الخاصة، أي أنانيون ولا مبالين!!

لا شك أن السنوات الطويلة من القمع واحتكار السياسة تركت بصماتها على المجتمع ككل بشيبه وشبانه، فانكفأ الجميع إلى جحورهم الخاصة يعالجون مشاكلهم الخاصة بشكل فردي ودون إثارة أي جلبة… فالشباب الذين ولدوا في عصر القمع في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن المنصرم، أخذوا دروساً جيدة في الابتعاد عن الشأن العام، فيكاد لا يخلو بيت من شخص أو قريب أو صديق أو جار، تعرض للقمع ودفع الثمن من حياته أو حريته أو وضعه المعيشي والعائلي. وبالتالي فالدروس التي يجب استقاؤها علنية ومكشوفة ومباشرة، لا تحتاج للبحث عنها أو التمحيص في الكتب، خاصة وأن الذاكرة لم تبتعد كفاية بعد، وجيل العسف لا يزال يعيش بيننا كما جيل القمع لا يزال في مناصبه محافظاً عليها على مر تلك السنوات الطويلة.

شباب اليوم تتنازعه رغبات كثيرة، وأحلام أكثر: فقد عادت الرابطة مع الغرب بشكل كبير، بحيث أصبحت الهجرة هاجساً لدى أغلب الشباب، فمن خلال التقدم التكنولوجي الكبير، والانتقال السريع للمعلومة والصورة أصبح الحلم أقوى من الواقع مرة أخرى، فهذا الجيل يتعامل مع التلفزيون بمحطاته الألف ربما، ومع الانترنت بفضائه الشاسع، وإمكانياته اللامتناهية، بينما نحن لا نزال حتى الآن نتلمس أزرار الكمبيوتر بكل حذر وخشية من إفلات أحدها، وسط دهشتنا من تمكن ابن الثانية عشرة من فك رموز هذا الجهاز الغريب والعجيب والمعقد…!

كما أصبح التعلم هاجساً آخر لدى هؤلاء الشباب ولدى أهاليهم (أي نحن) كذلك، فمع ازدياد تعقد الوضع الاقتصادي والسير الحثيث باتجاه فتح الأسواق، يتحول التعلم إلى سلعة رائجة في مجتمعنا، تدر أكبر الأرباح، مما يحتم على الأهل العمل بجد كبير إن كان لديهم طموح إلى إكمال أولادهم لتعليمهم العالي، وكذلك لدى الشباب بأن الفرصة لا تفوت ويجب استغلالها لأنها لن تأتي مرة أخرى. فنرى أغلب الشباب يعملون على استغلال أوقاتهم بالدراسة متناسين أو ناسين ما يحيط بهم من مشاكل عالقة تخص المجتمع أو الأهل أو السياسة أو الاقتصاد…

إنه عصر السرعة بامتياز فأنت وحسب سرعتك إما الرابح أو الخاسر، والخسارة هنا، تعني الخسارة لباقي العمر فالفرصة لا تعود إليك مرة أخرى..

الهاجس الآخر الذي يترك بظلاله بشكل كبير هو مرحلة ما بعد الدراسة والبحث عن العمل. ماهي الدراسة التي ستؤمن فرصة العمل المناسبة؟ هل فرصة العمل المؤمنة حالياً، أهم من انتظار مرحلة ما بعد الدراسة للبحث عن عمل؟… الخ

ومع تزايد العرض عما يستوعبه سوق العمل، تصبح البطالة الوحش الأكثر إخافة للشباب، خاصة وأن الدولة تنسحب تدريجياً من التزاماتها تجاه الكثير من فروع الجامعة التي كانت تؤمن لها وظائف ضمن سياسة استيعاب خريجي هذه الفروع.

في ظل هذه الهواجس جميعاً يبدو الشباب في حيرة من أمرهم: ضغوط تأخذ الكثير من تفكيرهم ووقتهم، سعي لتحقيق الأفضل، ونزوع لمثال غربي يضخه الانترنت والتلفاز بشكل دائم، وبشكل يبدو الواقع معه بديلاً غير ممكن العيش معه دون بذل الكثير من الجهد، أو النزوح خارج الأوطان لعيش هذا المثال، الذي في كثير من الأحيان يكون بعيداً عن الصورة التي تمَّ زرعها في أذهانهم المتلقية له عبر الصورة.

وهنا يجب أن لا ننسى كذلك طول فترة الطفولة لدى شباب اليوم، ففي الوقت الذي كان يعتبر فيه الطفل قد أصبح رجلاً أو امرأة في سن الخامسة عشر، نلاحظ اليوم طفولة تمتد حتى العشرينات أو حواف الثلاثينات، وهذا يستدعي نزعة الاتكالية والاعتمادية لدى الشباب على أهاليهم.

هذه النزعة قد يكون الأهل مسؤولين عنها بشكل مباشر، والأهل المتعلمون بشكل أساسي. فكثير من أهالي الجيل الماضي (جيلنا وجيل من سبقنا) هم من المتعلمين والموظفين والمثقفين، الذي عانوا حرماً في طفولتهم، يعود لحجم العائلات الكبيرة التي تربوا فيها، ورغبة أهاليهم في تعليمهم، مع ما ساير هذه الرغبة من اتساع إمكانية التعليم لدى الجميع، ومجانية التعليم أو شبه مجانيته لسنوات طويلة، مما ساعدهم على تحقيق قفزة في حياتهم فانتقلوا من بيئة العمال والفلاحين لينضموا إلى شرائح البرجوازية الصغيرة بمختلف مكوناتها، وليحتل العديد منهم مناصب ومراتب أمنتها الدولة لهم في تحولها الانقلابي بعد الستينات. هذه القفزة طرحت عليهم هاجساً يتعلق بأبنائهم، خاصة مع تضاؤل حجم الأسر الذي بدأنا نلاحظه ليتلائم مع شروط عمل الوالدين. هذا الهاجس تمظهر في رغبة الأهل في تعويض أبنائهم عن القسوة التي عاشوها هم، وتسهيل حياة أبنائهم لأقصى درجات التسهيل التي يستطيعون تقديمها، وإبراز مواهب أبنائهم التي ما استطاعوا هم تحقيق أحلامهم فيها، فكانوا كمن يريد ان يعيش بابنه أحلامه وطموحاته ورفاه عيشه. هذا الوضع أفرز جيلاً من الشباب الاتكاليين والتبعيين بجدارة، الذين امتدت طفولتهم لما بعد الجامعة، وأصبحوا يطالبون أهاليهم بتأمين سبل عيشهم كافة اللاحقة لفترة ما بعد الدراسة، فأصبح هاجس الأهل تأمين البيت والعمل لأبنائهم، وتزويجهم فوق ذلك… فهل نجح الأهل بتحقيق ماحلموا به؟

على الغالب كانت النتيجة طبقة هشة من الشباب ذوي الرغبات الذاتية، الاعتماديين بشكل كبير على الأهل، والبعيدين كل البعد عن ما يمكن أن يعانيه غيرهم من الشباب في محيطهم أو خارج بلدانهم. هؤلاء الشباب غير قادرين على إدارة كفة حياتهم باستقلالية، وبالتالي غير قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية، وحتى غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم باستقلالية بعيداً عن مصدر الاعتماد لديهم، أي أهاليهم، والنتيجة هذا الجيل الجديد، الذكي، العارف بأمور التكنولوجيا، الذي اعتاد أن يكون تأمين رغباته في المقام الأول، ومن بعده فليأت الطوفان…

عودة إلى الشاب الذي بدأنا حديثنا به، الذي حاول الانتحار من أعلى نقطة في بناية سكنه الجامعي، الذي تمشى عارياً تحت أنظار زملائه، وأهله، ومسؤولي جامعته…. هل كان مريضاً حقاً، هل كان يود توصيل رسالة بمعاناته؟ ولم يجد أفضل من هذه الأسلوب لإيصاله؟، ماهي معاناته: هل كان ينوي الانتحار فعلاً، أم هو مجرد نزوع لإثبات الذات، ورفض المحيط والقيم؟

قد يكون كل ماسبق، وقد يكون لاشيء من هذا البتة!!!

ببساطة كان يريد الانتحار، أو (اكتفى من العيش، كما قال)، أو (لم يعد يستطيع الاحتمال)، ولكن احتمال ماذا، ماهو الواقع المر الذي يعيشه طالب طب في سنته الدراسية الأخيرة، لديه صداقاته وعلاقاته، ونزوعه للخروج على المجتمع وقيمه!! وهل الواقع مر فعلاً لدرجة تفضيل الموت عليه؟!

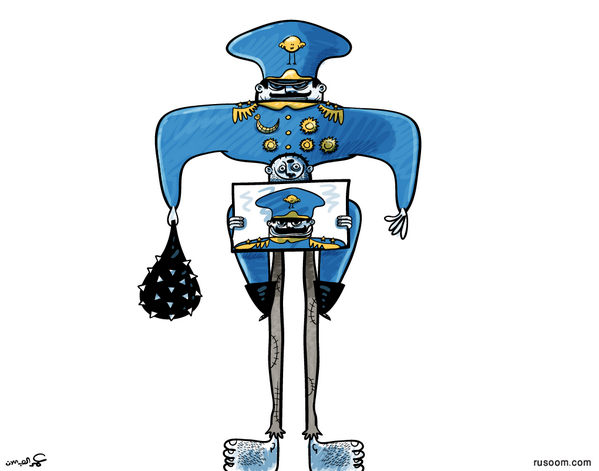

قد يكون كل هذا أو بعضه، ما يهمنا في النتيجة، محاولة فهم الآلية التي يتعامل بها الشباب اليوم، وهم يتحولون إلى براغي لآلة الحضارة الحديثة هذه، التي أصبح يتم تقييم جنون أم عدم جنون كل منا فيها، بقدرته على الدخول أو عدم الدخول في عزقات هذه الآلة التي تطحن الإنسان وقيمه ليتحول إلى مجرد وقود لتشغيل هذا العصر الذهبي للآلة بكل تجلياته.

قد نشهد في المستقبل القريب حالة نزوح جماعي للانتحار هرباً من العقلنة الحديثة التي يعيشها العالم الحديث، وعلى الأقل إذا لم ننتحر فسنحاول بكل الوسائل إثبات أننا مازلنا أحياء، وقد يكون هذا بإظهار أعضائنا وإبرازها للشمس والهواء والعيون، أي انظروا مازلت بشراً لست آلة.. ولست برغياً في آلة الرعب اللاآدمي الحديث….!!!

—

6/2/2008