تأملات في قانون الطوارئ والأحكام العرفية ومآل الاحتجاجات عليهما

بكر صدقي

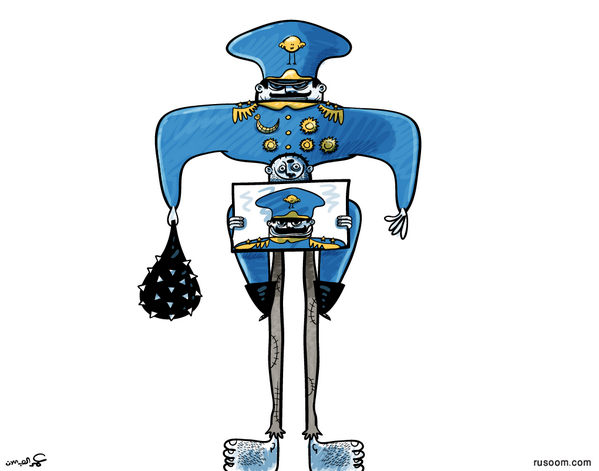

قد يبدو في العودة إلى الحديث عن قانون الطوارئ في سوريا، شيئاً من السماجة والابتذال، بعدما استهلك فيه الكثير من الورق والحبر وبعدما نبت الشعر على اللسان. بيد أن الصمت المطبق حول الموضوع، والقانون المذكور يدخل عامه السادس والأربعين، بعدما كانت هذه الذكرى شهدت، قبل سنوات قليلة، اعتصامات للمعارضة السورية أمام مبنى مجلس الشعب والقصر العدلي في دمشق، تكفلت بتفريقها “جماهير” السلطة المزودة بالهراوات تارة، وشرطة مكافحة الشغب أخرى، غير سيل المقالات والدراسات والتقارير الحقوقية الخاصة بالموضوع، يبرر العودة هذه، من أجل التذكير بالموضوع على الأقل، ويمنحنا الفرصة لإلقاء الضوء على ما آلت إليه الحركة المطالبة بإلغاء حال الطوارئ ووقف العمل بقانونها.

لقد بدأت هذه الحركة، في مطلع العهد الجديد، بما عرف ببيان ال99 مثقفاً (أيلول 2000) الذين التقطوا إيحاء السلطة بأنها سوف تسمح بهامش من حرية التعبير، فكثفوا مطالبهم في إلغاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كان رد السلطة على هذا البيان سلبياً، فقد أنكر أركانها على المثقفين “طريقة” إعلانهم عن مطالبهم عبر وسائل الإعلام، عدا كونها “خارجية” فوق ذلك، من غير ذكر أي اعتراض على جوهر المطالب. وحفلت الأشهر والسنوات التالية بتصريحات سلطوية عن قانون الطوارئ تقول إنه “لا يطبق”، في الوقت الذي اعتقل عشرات الناشطين والمثقفين وفقاً للقانون المذكور. الخلاصة أن السلطة لم تدافع عن استمرار العمل بقانون الطوارئ، ليس لأنها غير مقتنعة بوجوب استمراره، بل لتعطي الانطباع بأنها منفتحة على البحث فيه. والحال أن الاعتراض على “طريقة” المطالبة، قد أدى عملياً إلى معاقبة جميع السوريين بجريرة “طريقة” ثلة صغيرة منهم.

لكن السؤال الأهم، ربما، يتعلق بسبب اختناق تلك الحركة أو المطالبة في إطار ضيق من الحركات السياسية والناشطين، إلى أن انتهى بها الأمر إلى الصمت، بسبب التجارب القمعية المتكررة. لماذا لم تتحول المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ أو إلغائه أو تقنينه، من مطلب نخبوي إلى مطلب شعبي واسع النطاق؟ أليست الدعوة النخبوية قائمة أصلاً على فكرة أن الشعب جميعاً متضرر من القانون المذكور؟ فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الخوف والافتقاد للتنظيم يحولان دون إعلان الشعب عن ذلك المطلب، فقد تكفلت النخبة الصغيرة من النشطاء بكسر حاجز الخوف وفتحت أفقاً للاحتجاج الشعبي. لكن ما حدث على أرض الواقع أن النخبة المذكورة تظاهرت في الشارع وكسرت حاجز الخوف، لكن “الشعب” تجاوب معها بطريقتين: أولاً “جماهير” مزودة بهراوات هاجمت المتظاهرين وأعلنت عن خيانتهم وعمالتهم وجرّستهم أمام “الشعب” الذي ظل متفرجاً (وهذا ثانياً).. لا يكفي تبرير فرجة الشعب الحيادية بالخوف من أجهزة القمع أو “الجماهير” المفبركة، لأن شراسة هذه وتنمرها على من اعتبرتهم خونة وعملاء، ما كانت ممكنة لولا فرجة الأول وحياده المضمونين. السؤال إذن هو من أين يأتي هذا الضمان، كيف تتحرك الجماهير بكل تلك الثقة في أنها على حق؟

يمكن تقديم الافتراض التالي، قد تعوزه معطيات كثيرة، لكننا لا نملك الآن تفسيراً آخر: لقد تم تسييس موضوع قانون الطوارئ بين طرفين يهمهما أمره، السلطة والمعارضة. أما الأول فقد استفاد منه لعقود، وهو وسيلة مجربة لشل أي اعتراض، فلم المخاطرة بوقف العمل به وتجريب وسائل جديدة ما دام المطالبون بذلك حفنة صغيرة يمكن عزلها وشل حركتها بوساطة القانون نفسه، بل وبوساطة “الجماهير” نفسها؟ أما المعارضة فقد بدا أن الدافع الحصري لمطالبتها بإلغاء قانون الطوارئ، هو لإنشاء شروط تسهّل عليها نشاطها المعارض الذي يستهدف السلطة في نهاية المطاف. من غير أن ننكر عليها حقها هذا، سمحت حصرية هذا الدافع للسلطة بعزل المعارضة عن عموم الناس الذين ليس في أولويات اهتماماتهم وأوجاعهم تسهيل النشاط المعارض ولا الفوز بالسلطة السياسية.

واقع الحال أن قانون الطوارئ ومعه الأحكام العرفية المرتبطة به، يمسان مختلف جوانب حياة الناس. فإذا أضفنا “نظام” الموافقات الأمنية الذي يخترق كل نشاط بشري في سوريا، من التعيين في وظيفة إدارية إلى إقامة حفلة زفاف، بتنا أمام حالة تتجاوز السطح السياسي إلى عمق الوجود الاجتماعي. إن الموافقات الأمنية المذكورة كانت دوماً باباً للابتزاز المادي والفساد الأمني، إضافة إلى مهمتها في المراقبة و”التطهير” من أي اعتراض، وتجنيد المخبرين طوعاً أو كرهاً. الواقع أن مهمتها التطهيرية فقدت الكثير من أهميتها بعد انقضاء عقدين على حقبة الثمانينات الدامية، تعقم فيهما المجتمع من أي جرثومة اعتراض أو احتجاج، فباتت مهمتها محصورة تقريباً في الفساد والإفساد اللذين أعطيا ثمارهما في أن أعداداً كبيرة من الفعاليات الاقتصادية أو أبواب الرزق باتت مستفيدة من هذا الوضع، أي غياب القانون وسيادة نظام الموافقات الأمنية بدلاً منها، هذه التي تحقق مكاسب مشتركة للطرفين: الأجهزة السلطوية وأبواب الرزق وبينهما كتلة لا يستهان بحجمها من السماسرة. فقط في بيئة من هذا النوع يصبح عامل الخوف فعالاً. ذلك أن المرء في سوريا لا يخاف الأجهزة السلطوية فقط، بل كذلك جميع المنتفعين والسماسرة والقوى المخالفة للقانون المحتمية بها كفعاليات المتاجرة بالممنوعات الرائجة في بيئات عشائرية محدثة ومسلحة. يمكن الاستنتاج أن المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وملحقاته، لا تتمتع بشعبية كبيرة، كما تحاول المعارضة تصوير الأمر. ينطبق ذلك على مفاهيم كثيرة أخرى تبدو كالبديهيات، كمحاربة الفساد أو سيادة القانون أو نزاهة القضاء واستقلاليته. فهذه جميعاً مفاهيم لا تلقى إجماعاً لدى السوريين، بل ثمة أعداد كبيرة من الناس تتمسك بالوضع القائم وتشعر بأن تغييره في الميادين المذكورة يهدد مصالحها.

لا يتعلق الأمر بنفوس فاسدة أو ما إلى ذلك من تفسيرات سيكولوجية، بل ثمة تراكم ثقافي تاريخي، ونظام اقتصادي ملائم، يشكل اقتصاد الظل والفعاليات المافيوزية قسماً مهماً منه، نجهل حجمه الحقيقي، وسلطة سياسية مستفيدة، أوصلوا معاً الناس إلى قناعة بأن حال الفوضى أكثر نجوعاً من النظام، والاعتباط أفضل من القانون. حتى الناس غير المستفيدين من الوضع الموصوف، يجدون في الفساد حلاً لمشكلات كثيرة تعترضهم في حياتهم اليومية، ويشتري كثير من الناس كرامتهم لقاء “صدقة” أو إكرامية أو بقشيش لموظف، ولا يسمونها رشوة.

يسجل للسلطة أنها تعاملت مع هذا النوع من المواضيع بذكاء أكثر من المعارضة. قبل سنوات قليلة تم الإعلان رسمياً عن قائمة طويلة من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، باتت غير خاضعة للموافقات الأمنية، شملت فيما شملت، إقامة مخبز كعك أو فتح محل لبيع الأدوات المنزلية أو ما إلى ذلك. هذا إنجاز ملموس يمس حياة الناس وأبواب رزقهم، استفاد منه كثيرون، أكثر من استفادتهم من اعتصام مئتي شخص أمام مجلس الشعب أو القصر العدلي في دمشق للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية. صحيح أن الأمر لا يعدو كونه إعادة حق مغتصب إلى أصحابه، أو رفعاً لظلم كانت الجهة نفسها قد أنزلته بهم، وصحيح أيضاً أنه كان إجراء جزئياً لم يلغ كل نظام الموافقات الأمنية، لكن عدد المتضررين (وكذلك المنتفعين، بصورة متقابلة) من هذا النظام، قد انخفض، وهذا تطور جيد من وجهة نظر المتضررين، أما المنتفعين فلن يجدوا صعوبة في الانتقال إلى أبواب أخرى للانتفاع. كذلك تتم بين حين وآخر معاقبة بعض صغار الفاسدين أو المرتشين، فتجد هذه الإجراءات صدى طيباً عند الناس من غير أن يتوهم أحد بأنها يمكن أن تكافح الفساد. من ذلك أيضاً أن السلطة حولت معظم قضايا المعارضة السياسية إلى محاكم الجنايات العادية، في السنوات القليلة الماضية، فبات القضاء العادي يلعب الدور الذي أنيط سابقاً بالمحاكم الاستثنائية التي ركزت المعارضة هجومها عليها، ولم تهتم كما يجب بالحال المزرية للمؤسسة القضائية ككل.

هذا النوع من الإجراءات والتغييرات الشكلية أفرغ الكثير من مطالب المعارضة من مضامينها، أو جعلها محكومة بالعزلة الشعبية.

ثمة فائدة جانبية للفرضية أعلاه، تتمثل في تفسيرها جانباً من جوانب أزمة التغيير في سوريا، هو الجانب اللاسياسي، إذا جاز التعبير. أما الجانب السياسي من الأزمة المذكورة، فيحتاج تناولاً مستقلاً.

http://bakrsidki.blogspot.com/