من ذاكرة صفحات سورية: على شرف حالة الطوارئ: حفلة لصيد “الخونة” بين قصر العدل وساحة الشهداء

ياسين الحاج صالح

“انطلق اليوم الاف الطلاب من جامعة دمشق فى مسيرة تأييد للمواقف الوطنية والقومية التى عبر عنها السيد الرئيس بشار الاسد فى خطابه التاريخى امام مجلس الشعب. وتحركت المسيرة من امام كلية الاداب باتجاه شارع النصر وسط دمشق، وحمل المشاركون صور السيد الرئيس بشار الاسد والاعلام الوطنية واللافتات التى تحمل عبارات التأييد لسياسته الحكيمة ومواقفه المشرفة وطنيا وقوميا.

“وعبر الطلبة فى هتافاتهم عن الروابط الاخوية بين سورية ولبنان، منددين بالضغوط والتهديدات الاميركية الهادفة الى التدخل فى شؤون لبنان الداخلية، وخدمة مصالح اسرائيل فى المنطقة.

“وانشد الطلبة النشيد العربى السورى مؤكدين العزم على بذل كل التضحيات فى سبيل حماية الوطن وتحصينه لمواجهة التحديات وتعزيز الاخوة والتعاون مع لبنان الشقيق والعرب جميعا على قاعدة المصالح القومية.

“واثناء المسيرة الطلابية تصادف وجود مجموعة من المواطنين الذين قاموا بالاعتصام فى شارع النصر للتعبير عن بعض المطالب.

“وقد تدخلت الشرطة لمنع وقوع اى صدام”.

بهذه الصيغة أوردت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء خبر مهاجمة طلاب بعثيين لاعتصام احتجاجي على حالة الطوارئ التي ترزح الديار السورية تحتها منذ 42 عاما.

سانا تكذب، وتعرف أنها تكذب، وتعرف أن جميع المعنيين بالخبر، بمن فيهم المشاركون في “مسيرة التأييد”، يعرفون أنها تكذب. فالمسيرة لم تخرج “لتأييد للمواقف الوطنية والقومية التى عبر عنها السيد الرئيس بشار الاسد فى خطابه التاريخى امام مجلس الشعب”، بل لغرض مبيت وحيد هو استفزاز وضرب المحتجين على حالة الطوارئ. سانا تكذب أيضا حين تنسب مرور “مسيرة التأييد” إلى المصادفة؛ وتتصنع جهلا يليق بأخلاقيات الإعلام العقائدي وضوابطه المهنية، حين تتحدث عن مطالب غفل لـ”مجموعة من المواطنين” الغفل بدورهم؛ وهي تكذب كذلك حين تقول إن الشرطة “تدخلت لمنع وقوع اي صدام”. سانا أيضا لم تشعر بالحاجة إلى شرح شيء لقراء أخبارها المفترضين، الذين قد يتساءلون: لماذا كان من المحتمل أن يقع صدام يتطلب تدخل الشرطة بين “مجموعة من المواطنين الذين قاموا بالاعتصام فى شارع النصر للتعبير عن بعض المطالب”، وبين “المسيرة الطلابية” التي “تصادف” مرورها من هناك؟ وسانا، أخيرا، تتجنب ذكر موقع الاعتصام، “قصر العدل”، كي لا تثير تداعيات آثمة في أذهان القراء.

لكن إن صدقت سانا فإنها تخون نفسها، وهي لا تطابق ذاتها ولا تكون على حقيقتها إلا إن كذبت. سانا الحقيقية هي سانا التي لا تقول الحقيقة أبدا.

ظل العدالة المفقود

ربما افترض الداعون إلى الاعتصام أن موقع “قصر العدل”، أو بالأحرى المعنى المفترض لهذا الاسم المفخم، هو النقيض التام لحالة الطوارئ وأحكامها، وأن من شأن التجمع أمام حصن العدالة ذاك أن يفيئ ببعض الحصانة على معتقلين سابقين ونشطاء سياسيين وكهول وشبان من الجنسين احتشدوا، ليس دونما قلق وهواجس، هناك. سيتكشف هذا أنه محض وهم جديد في سلسلة أوهام السوريين التي لا تنتهي.

لم تنقض دقائق قليلة قبل أن يدهمنا ويطوق حشدنا الملموم مئات من الشبان، هاتفين ملء حناجرهم: “بالروح، والدم، نفديك يا بشار”؛ “الله، سوريا، بشار وبس”؛ رافعين أعلام سوريا وصور قائد حزب البعث ورئيس الدولة المفتدى بأرواح الهاتفين ودمائهم.

كان مراسل لقناة بي بي سي التلفزيونية البريطانية يعد عدته لتصوير تظاهرتنا الاحتجاجية وتسجيل بضع دقائق من الكلام عنها وعن مناسبتها والمشاركين فيها، وكان من المفترض أن أكون المتكلم. أثناء ذلك، وجدت بضع لحظات لتقمص دور الصحفي والتكلم مع الشبان البعثيين المتضامنين مع قيادتهم، والذين اخذوا في التغلغل بيننا بتحد وخشونة منذرتين بالعواقب. قال أحدهم إنهم من اتحاد الطلبة في جامعة دمشق، وأنهم “مع الأسد للدم”. شدد المتكلم تشديدا دالا على أنه من مدينة حماة بالذات. قال آخر إنه لبناني ومن “ضيعة طلال سلمان” و”أننا نؤيد السياسة السورية”. سألت أحدهم: هل كنتم تعرفون أن اعتصاما للمعارضة ينعقد هنا احتجاجا على دوام حالة الطوارئ؟ قال: “لأ، نحن مارّين من هون بالصدفة”. واستأنف: روحنا لبشار! ومن جديد صدح الهتاف حولنا: “ما في خوف ما في خوف، الحجر صار كلاشنكوف”؛ “مكتوب على سلاحنا، نفدي الأسد برواحنا [بأرواحنا]”.

زفة الخائن

كنت أدون ما أسمعه على ورقة بيدي، وقد أحاطني فداة الروح والدم من كل جانب.

على حين غرة تحول المشهد. طوق أحدهم عنقي بذراعه، كابسا جسمي نحو الأسفل، ورافعا صوته بالهتاف: تفو عليك يا خاين! بينما تواصل هتاف الآخرين: بالروح، بالدم، نفديك يا بشار! وفي اللحظة نفسها تلقيت رفسة على قفاي. سأعرف فيما بعد أن أعضاء من المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سوريا أشاروا للطلاب نحوي لتدشين مهمتهم النضالية ضد من أبلغوهم، في الليلة السابقة، أنهم خونة وعملاء للأميركيين ولإسرائيل. كنت، في الأسبوع الأول من الشهر الأخير من العام الماضي، قد ألقيت محاضرة حول “المسألة الجامعية وقضية الطلاب في سوريا” في منتدى الأتاسي، تحدثت فيها عن احتلال الجامعة وتعطيل وظائفها العلمية والمهنية والمدنية واستتباع الحركة الطلابية، ودعوت إلى جلاء الأمنيين والحزبيين منها وضمان استقلالها وكفالة الحريات الجامعية. وكان أعضاء المكتب الإداري لاتحاد الطلبة التابع للنظام بين الحضور. وقد اتهمني أحدهم وقتها بقبض المال من جهات خارجية، واقترح أن أسهم ببعض هذا المال في تطوير التعليم العالي الذي انتقدت أحواله. بينما شكك آخر في أحد طالبين معتقلين منذ نيسان من العام الماضي، واستغرب أن يكون لدى شقيقته جهاز هاتف خليوي! ويعتقد أن هذان الشخصان بالذات قد أفرداني لأكون طبق المقبلات الأول في الوجبة القمعية.

سرت مبتعدا عن التجمع، مسبل اليدين، حريصا كل الحرص على تجنب ما قد يثير ردا عنيفا. ووجدت نفسي محفوفا بموكب من 15 أو عشرين شابا “يدفشوني” أمامهم ويسخون برفسات على ظهري، ويطلقون هتافا منغما: تفو عليكم، يا خونة! يا خاين برا برا! خاين! خاين!

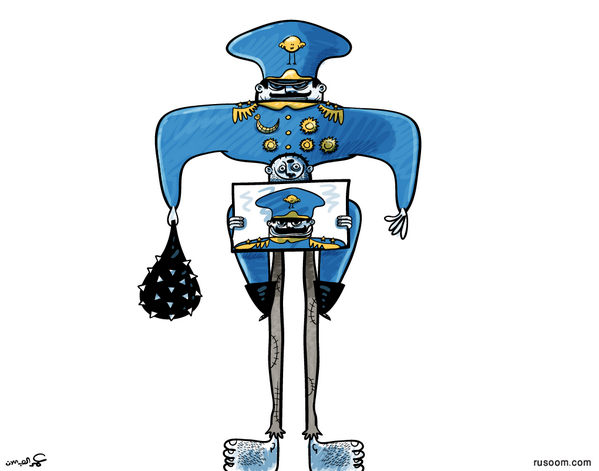

كان المشهد الذي شغلت دور “الوغد” فيه ظهر يوم الخميس، 10/3/2005، لا يشبه شيئا مما سبق أن خبرت من مشاهد القمعية السورية وأيامها. لم يكن الأفظع ( فقد خرجت منه دون أذى جسدي) لكنه كان مختلفا. واختلافه يعود إلى نوعية القائمين به (“هواة” غير مختصين بالقمع)، وإلى علانيته وعنصر الفرجة (في الشارع وأمام “السابلة” بينما يقترن القمع بالسرية دوما)، وإلى الامتزاج الفريد للإيديولوجي والقمعي، أو العقيدي والعنفي، أو التخوين واللبط فيه. إنه “تجريس” العدو، نظير زفة العريس ونقيضها التام. يشتركان في الفرجة والاستعراض أو “العراضة” حسب التعبير الشامي. لكن عراضة العريس طقس يضفي أهمية اجتماعية على زواجه، ويلقن العريس أهمية عقد الزواج، ويعلن اعتراف المجتمع به ووضعه تحت رعايته؛ فيما عراضة المجرّس طقس تشهير، يجسم له وللحشد شناعة فعله، بما يجعل من الصعب عليه العودة إلى ارتكابه، وبما يثبت عزله عن المجتمع وإفراده “كالبعير المعبد”. الهدف هنا كسر العين، بينما هو هناك رفع الرأس.

لكن التجريس الهارب من أزمنة المماليك إلى شارع دمشقي في ربيع عام 2005 يشترك مع خبرات سابقة لكاتب هذه السطور وألوف غيره في الشعور بالوقوع وانفصال المصير أو انفلات زمامه: لحظة الانفتاح المقلق لهاوية الاحتمالات جميعا.

ولا حاجة إلى القول إني لم أعرف كيف أتصرف حيال هذا الوضع غير المسبوق. الشيء الوحيد الذي كنت حريصا عليه هو تجنب المقاومة. وعلى كل حال، لم أكن محتاجا لانتباه خاص من أجل إبداء هذا الحرص. فقد كان واضحا أن أدنى مقاومة من قبلي ستهيج سعارا قد يكون ساحقا من قبل ذلك الجمع المتعصب، الحريص على نيل رضا “معلميه”. فحسن إذلال الخونة سيترجم حظوة وقربا ومنافع من قبل كادر المنظمة البعثية الطلابية، التي يشكل الفشل الدراسي، المتعمد أحيانا، أهم مؤهلات التمديد في مراتبها القيادية.

لا ريب أن مشهد تلك “الجرسة” كان فاتنا ومغويا لمصور أجنبي، قيل إنه مراسل قناة فوكس نيوز الأميركية. فقد ركض أمامنا، ثم استدار وأخذ يصورنا دونما حذر. غير أنه لم ينعم بتلك الفرصة الرائعة. فقد انقض عليه رفاقي البعثيون، وانهالوا عليه ضربا، وانتزعوا كاميرته وحطموها.

تابع موكبنا سيره. كان الخائن يسير وسط مجموعة من الوطنيين تفيض منها الشعارات والرفسات معا. انعطف بي المسير يسارا في أول تفرع من الشارع الرئيسي الذي كان مسرح تجريسي. وواصل الرفاق الاحتفاء بي هتافا ورفسا وتشهيرا، والناس في الشارع الفرجة على الزفة. ثم انعطف المسير، ثانية، يسارا في شارع فرعي مواز لشارع النصر. كنت “أقود” الموكب على هدي غريزة ما. لعلي كنت أتجنب أي مكان مغلق يتجمعون فيه علي، وفي الوقت نفسه أي فضاء خال ينفردون فيه بي. ربما كنت أبحث عن بعض الأنس والأمان وسط الناس. قال صديق كان يتابع المشهد إن وجهي كان شاحبا، وقد التصقت عليه ابتسامة صفراء مسمومة.

عدنا إلى شارع النصر. وأمام موقع الاعتصام المفترض صعدت إلى سيارة أجرة، منهزما. غير أن زحام الشارع وضربات المجرسين على نوافذ السيارة، وصراخهم بسائقها: نزّل الخاين! نزّل الخاين! ونظرات سائق التكسي المسن، دفعتني للنزول من السيارة وسط الزفة من جديد.

لمحت شرطيا على بعد أمتار فاندفعت نحوه طالبا الحماية. لست أدري هل اكتفى حشد المناضلين مني، أم جاءتهم إشارة من “معلميهم” بإنهاء الجرسة، أم لجوئي إلى الشرطي، هو ما دفعهم إلى الانفضاض عني. كانت ربع ساعة دهرية قد انقضت، ونال العدو جرسة لائقة.

غير بعيد عن موقف الشرطي، وفي مكان لا يتيح له رؤية شيء مما يجري في موقع الاعتصام، كان يقف عقيد أو عميد في الشرطة. اتجهت نحوه، وأعلمته باسمي، وقلت له إني كنت أتعرض للضرب من عدد من الأشخاص وأني أحتاج إلى حماية. بدا الرجل متضايقا من وجودي واعتداء صوتي على أذنيه، وقال بتعجل: بعدين! بعدين! أعدت عليه ما قلت، جاهدا أن اشرح له أني أتعرض لاعتداء بلا سبب، وأن عليه أن يحميني. كرر الرجل بصبر نافد يوحي بأنه منشغل بما هو أهم: بعدين! بعدين! كان من الواضح أن هذه طريقته في “التدخل لمنع وقوع أي صدام” على قول سانا الأمينة.

نصر في ساحة الشهداء

انسحبت ناجيا، مستعيدا زمام نفسي شيئا فشيئا، يرافقني صديق شاب، كان عاجزا كل العجز عن مساعدتي، لكن ربما قدر أن وجوده قد يفيد إن وقع الأسوأ. أثناء الزفة كنت مفصولا عن العالم، غير دار بما جرى في موقع الاعتصام أمام قصر العدل. كان المعتصمون قد انسحبوا، وفق ترتيب مسبق لم أكن على علم به، إلى “ساحة المرجة”. بعد دقائق أدركت “مسيرة التأييد” مناورتهم، فـ”تصادف” أن مرت أيضا بتلك الساحة التي تسمى أيضا “ساحة الشهداء” منذ أعدم فيها شهداء 6 أيار عام 1916. هناك استأنف الشبان مهامهم النضالية. وفقا لتدبير مبيت كانوا يستفزون الشخص بكمات من نوع: “يا خاين، يا نذل، يا عميل لبوش، يا عميل لشارون” حسب ما أورده شاهد عيان في منتدى إلكتروني سوري. كان الغرض دفع المعتصمين للرد من أجل تحطيمهم. لم يرد أحد. مع ذلك نال عددا من المعتصمين أذى حقيقي: كسر كتف أحد الشبان، وسالت دماء من فم شاب آخر، و واعتقل ثالث 11 ساعة بين الثانية بعد الظهر والواحدة ليلا. فيما نال معتصمون آخرون نصيبا مشابها لما نلته أنا من ركل ورفس وامتهان.

“ثورة” ضد الدولة

رغم أنه لم يخطر على بال منظمي الاعتصام (أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية ومدنية) أن تتم “مواجهة الشعب بالشعب” حسب عبارة أحد البيانات التي صدرت بعد الاعتصام، فإن هذا الأسلوب ليس جديدا بحال. في شباط من العام الماضي كان طلاب بعثيون هم من اعتدوا على زملائهم الطلاب الذين كانوا يحتجون على تخلي الدولة عن توظيف خريجي كليات الهندسة. وفي غير تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عام 2002 كان يتم عزل المتظاهرين عن الشارع عبر تطويقهم بحشود عالية لصوت من الشبيبيين (أعضاء منظمة “اتحاد شبيبة الثورة” الرديفة لحزب البعث) أو تلاميذ المدارس. وبين أواخر السبعينات وبداية الثمانينات تشكلت ميلشيات حزبية وشبيبية وطلابية وعمالية في سياق عسكرة المجتمع وتجييشه إبان الصراع المسلح بين النظام والإسلاميين في تلك المرحلة. ولطالما كان لحزب البعث ذراع عسكري مستقل عن الدولة وعن الجيش. وفي أواخر الستينات من القرن المنصرم، كان صلاح جديد يراهن على حزب البعث وعلى منظمة الصاعقة البعثية في الصراع على السلطة مع وزير دفاعه حافظ الأسد. وفي الأيام الباكرة للحكم البعثي كان للحرس القومي دور مهم في الصراع على السلطة.

يمكن القول إن اللجوء إلى أطراف مؤتمنة من خارج الدولة من أجل ممارسة القمع الموثوق غريزة بعثية أصيلة. ولعل في ذلك ما يدل على عدم الثقة بالدولة بما في ذلك أجهزتها القمعية، وبما في هذه الجيش والشرطة، وحتى المخابرات. وإذا كانت هذه الأخيرة قد نالت سمعة مستحقة في الولاء المطلق وفي إمكانية التسخير ضد أي اعتراض اجتماعي، فإن جدارتها بهذه السمعة تناسبت مع نزع صفتها كجهاز من أجهزة الدولة من جهة، ومع إسباغ طابع أهلي عليها أو تشريبها به من جهة أخرى. وقد بلغ “نزع الدولية” و”إسباغ الأهلية” على تلك الأجهزة ذروتهما في عقد الثمانينات المظلم.

كانت ثورة البعث عام 1963 ثورة ضد الدولة قبل كل شيء، ضد وجود قواعد وضوابط وعادات وتقاليد مستقرة للحكم. وهذا هو المعنى الحقيقي والوحيد لحالة الطوارئ، توأم حكم حزب البعث وشقيقة روحه. فبما هي تعليق مستمر للقانون، ورفض مستمر لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وضمان حصانة مطلقة للسلطة التنفيذية، فإن حالة الطوارئ تجسد النفي المستمر للدولة. ومن هذا الباب تمثل استعادة الدولة وتقويتها، على حساب تحالف السلطة العارية والروابط الأهلية، المضمون الأول لأي تغيير حقيقي في سوريا. هذا مقدم على العدالة وعلى المساواة وعلى الحرية.

الخطير في الأطراف “دون الدولية” في سوريا، سواء كانت روابط أهلية أو “منظمات شعبية”، أن منطقها في مواجهة الاعتراض هو منطق إبادة الخصم واستئصاله جذريا، وهذا منطق لا أثر للسياسة والعقل فيه. والمشترك بين الطرفين هذين أكبر مما يفرقهما: الروابط الأهلية موروثة وليست باختيار، و”المنظمات الشعبية” غير اختيارية بدورها ويقوم مزيج من الإكراه والإغراء بدور نزع المدنية منها. الأولى نتاج سياسي يستبطن أو يفترض نزع السياسة المدنية من المجتمع، والثانية إحدى أدوات نزع السياسة. والجوهري في كليهما هو الولاء وإنتاج علاقات التبعية الشخصية والمحسوبية.

خلافا لذلك، ورغم فساد أجهزة الدولة القمعية الأخرى، ورغم اختراقها المحاسيبي و”تأهيلها” (نقيض تمدينها)، فإن ثمة بقايا من منطق الدولة السياسي والعقلاني فيها. فالدولة، كما ينبغي أن نقول ونكرر، هي الفاعل الأكثر عقلانية أو الأقل لا عقلانية، إن داخل المجتمعات أو في العلاقات الدولية. وأقل الدول عقلانية وسياسية أعقل وأكثر سياسية من أية منظمة اجتماعية أو حزب سياسي، أو بالطبع عشيرة أو طائفة. وعناصر “كتيبة حفظ النظام” الحائزين على الشهادة الإعدادية والذين يمارسون القمع عن اختصاص (تولوا قمع اعتصام 8 آذار 2004) أكثر عقلانية من طلاب جامعيين يمارسون القمع عن ولاء وعقيدة: يضرب طالب عدوه المفترض كي يرضي “معلمه” ويحسن فرصه في نيل خدمات أو امتيازات قد لا تتوفر فرصة أخرى لنيلها (هذا بالطبع يعطي صورة مروعة عن الجامعة والتعليم العالي والجيل الطلابي في سوريا اليوم). إن العقلانية مرتبطة بالاختصاص والمسؤولية وحدودهما، فيما تضيع الحدود والمسؤوليات والاختصاص في قمع لا يتولاه أهله.

والفرق بين الدولة وغيرها هو أن عنف الدولة غير شخصي، منزه مبدئيا من دوافع الحقد والانتقام والثأر والإذلال، ولذلك يمكن أن يكون شرعيا، فيما عنف غير الدولة يثير تلك الدوافع بالذات، ولا يمكن أن يكون شرعيا، إنه مشاكل لعنف الحرب الأهلية التي تعني دمار الدولة. على أن الوظيفة القمعية اختلطت على الدوام في سوريا البعثية برغبة في الإذلال لا تنبع من مفهوم الدولة والقوانين، وفي إرادة تحطيم مشخصة لحيوات ما لا يحصى من الناس المشخصين. كان سجن تدمر تجسيدا لعنف كثيف الشخصنة، في ممارسيه وفي ضحاياه وفي أساليبه. كان عنفا غير دولاني ومضاد للدولة في آن معا.

كان اعتصام 10 آذار 2005 في جوهره دفاعا عن الدولة. وكان قمعه حلقة من حلقات الثورة المستمرة ضد الدولة. وبالفعل لا تزال الدولة ووظائفها ومنطقها المؤسسي موضع احتقار فعلي من قبل المركب الأهلي الميليشياوي الممسك بها والمسيطر عليها. ويتناسب الاحتقار مع درجة الدولنة في تلك الوظائف والأجهزة: الشرطة أكثر من الجيش، والجيش أكثر من الأمن، والأمن أكثر من المركب الأهلي الميليشياوي. وكلما صعدنا السلسلة تكون القواعد والروح المؤسسية أضعف، والنزوع المحاسيبي والعقيدي والعنفي أقوى، والعكس بالعكس. بحكم تكوينه و”مدنيته” وقِدمه، جهاز الشرطة “متواطئ” نسبيا مع المؤسسية أكثر من جهاز الأمن، وهذا أكثر من أية ميليشيا. كل ذلك نسبي، ذلك أن نزع المدنية والمؤسسية وإضفاء “الأهلية” والعقيدية هو السمة للنظام المضاد الدولة.

تحول الثورة المضادة للدولة المجتمعات المحكومة إلى حطب يابس. وتقف حاملة عود ثقاب مهددة بتحويل كل شيء إلى رماد.

*نشرت في 20/3/2005