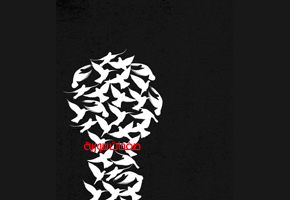

الحرية الفردية بمعناه اليومي البسيط بين الأمس واليوم

فلورنس غزلان

للمرة الأولى سأتطرق لمعاناة خاصة عشتها أو عرفتها عن كثب فأرويها للقاريء كنوع من الشهادة الحية لمعنى الحرية الفردية وتغير التعاطي معها بين الأمس واليوم في سورية بالذات، ولم أقصد تأريخ ماضٍ أو التعرض لسيرة أحد، أو المس بقناعات أحد، بقدر ما عنيت فيه الرمز والإسقاط على الحاضر لنفتح العين على مقدار فروق التحول المعاكس والعودة بمجتمعنا نحو التخلي عن هذه الحرية والاعتناء بالتزلف والمحاباة حتى لو ترافقت مع الذل والحط من الكرامة.

ــ بعد عودتي من بيروت مع صغيراتي قبل الاجتياح الإسرائيلي بشهرين ورحيل أبو رشا وهجرته عنا وعن الوطن نحو الجزائر، عدتُ مهزومة على أكثر من صعيد ، هاربة من وطن عربي ينهزم يومياً أمام بحرالدم وشلال العنف في حربه الأهلية المدمرة للإنسان والحياة والانتماء الوطني، عدت أجرجر ذيول خيبة جديدة، دون عمل ..دون زوج..دون بيت..على كاهلي طفلتين، لم يكن أمامي من باب مفتوح سوى باب أهل زوجي ــ حسبما تقتضيه العادات ــ شعرت بغربة وخيبة من نوع لم أعرفه سابقاً..لست سيدة هنا…حتى على نفسي أو صغيراتي..علي أن أعيش كفرد في أسرة لم يسبق لي أن كنت جزءاٌ يومياً فاعلا أو منفعلاً فيها من قبل..خسرت استقلالي على جزيرتي الصغيرة ” أسرتي”..استقلال تزداد وطأته ثقلاً مع خطر آخر يتهددني، خوف يعيش معي كهاجس يكبر ويتضخم مع كل بوق لسيارة تعبر الطريق…أو تفرمل أمام المنزل، الخوف أن تبقى صغيراتي دون أم كما هن دون أب الآن ، كنت أحاول التخفي..حتى لا أتعرض للاعتقال ، خاصة وأني ممنوعة من المغادرة خارج القطر، لكن الصدفة وحدها من أعتقني من خوفي وفجر أمامي كل امكانية للحرص ومحى من رأسي معنى الخوف والحذر، لم تحضر أمي لرؤيتي فاستغربت ثم عرفت أنها مريضة جداً، خرقت كل الحدود المرسومة لي وخرجت في أول تاكسي تقف أمامي..فرؤيتها أقوى من الخوف وأهم من الحرص، خرجت من قوقعة وُضعت بها رغماً عني ، يجب أن أراها ولو للمرة الأخيرة …سأكون أكثر اطمئناناً لو عرفت أنها ستشفى، وحدها من سيكون المنقذ لابنتَّي في حالة الاعتقال ، مرت الزيارة بشكل طبيعي، وتكررت حتى تأكدت من أن خوفنا لم يكن بمحله، وأن مخابراتنا كانت تولي اهتماماتها لما هو أكبر مني، لم أعر اهتمامي بداية الأمر لما توليه حماتي من مراقبة لهندامي وما أرتديه قبل خروجي، لكن بعد تكرار الأمر مترافقاً مع بعض القصائد الشعرية النبطية ــ التي تحفظها جيداً ، رغم أني لا أفهم معظمهاــ لكني فهمت المعنى العام المقصود منها..فباعتقادها كان يتوجب علي أن أظهر الحزن وأبكي ليلي ونهاري لغياب زوجي خارج البلاد، وأنه علي أن أرتدي أسوأ ما عندي ، بل ربما ثياباً سوداء تبدي مقدار حزني لفراقه!…لهذا كان موقفي بالنسبة لها مشبوهاً وغير لائق!..فاهتمامي بشكلي وعنايتي بمظهري تثبت أني لا آبه لغيابه ولا يهمني اغترابه وبعده عنا!

تركتها تفعل وتكرر الأمر، معتقدة أنها ستعدل وتفهمني في النهاية، لكني أخطأت التقدير، ووصل الأمر لدرجة لم أعد أحتمل معها لسعات سياطها الشعرية، فتوجهت إليها جالسة بصحبة أحد أبنائها” رحمهما الله” وابنتها في البلكون يحتسون القهوة ويدخنون، وجهت حديثي لها وطلبت منها أن تعيد ماغنته شعراً على مسامعي قبل قليل، داخلة علي غرفتي ــ التي تكرموا بمنحها لي ولطفلتَّي ودون استئذان ترقب كيفية خلعي لثياب البيت وارتداء ثياب الخروج ــ…قلت لها:” أتعرفين مايفعله ابنك الغائب الآن؟ أجابت لا

قلت: هل هو ميت أم حي؟ أجابت: فال الهب ولا فالك…الحمد لله أنه بخير، قلت: هل هو سجين مثل الكثير من رفاقه؟ أجابت …لا قلت: إذن لماذا تريدينني أن أرتدي السواد وأظهر حزني أمام رجال المخابرات وأنا أمر أمام مركزهم كل يوم؟..ألا تفرحهم وتثلج صدورهم رؤيتي شقية، معوزة ، حزينة ، ضعيفة ، مهدودة.. منهارة ، فاقدة لكل قدراتي؟ أم برأيك أن هذا مدعاة لمشاركتهم لي ولك حزننا على فراقه؟.. أتعتقدين أني سعيدة بإقامتي هنا في بيتك وبينكم؟ وأن تعيش ابنتَّي دون والدهن ؟…لكني أحاول أن أبدو أكثر صلابة مع أني أخرج للبحث عن عمل أي عمل يطعمني وبنتَّي ويعيدني مستقلة في بيتي ..دون حاجتي لكم..أجابت وبألم ” آه لم أقصد وبالطبع استغرب ولدَّيها الموقف وراحوا يعنفونها…وعلى الفور تراجعت وقالت :نعم معك كل الحق ، لم أفهم موقفك أبداً…فأنت أكثر وعياً للموضوع والتعامل معه وأعدك أنك لن تسمعي مني إلا كل خير من الآن فصاعداً…وهكذا كان..واستطعت إيجاد عمل بعقود قصيرة الأجل لاتتطلب موافقة الأمن، وكمساعدة محاسب في أبنية التعليم، ومع أول راتب حملت صغيرتي وعدت لبيتي …سيدة فيه.

رغم أن حماتي أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، لكن بكلمات بسيطة كانت تفهم المقصود، سبق وكتبت عنها الكثير وعن مقدار وعيها..لأنها عاشت بين أبناء مختلفين ، أحبتهم كأم وآمنت بكل ما آمنوا به…أحبت كل شخص يحبهم…كانت تؤدي فروض الصلاة…لكني لم أرها يوماً تزيد عليها ركعة واحدة…كما تفعل الكثيرات، لا في رمضان ولا غيره، كان الدين بالنسبة لها أمراً تقليدياً تؤديه، وباعتقادي أنها تنفذه لأنها تخشى غضبة زوجها المؤمن بشكل جدي ومتعصب .

بعد عودتها من الحج مع زوجها ومفتي حوران آنذاك ” رحمهم الله ” قريب لهم من نفس العشيرة وزميل لزوجها في الدراسة، سافروا في سيارة أجرة ــ كانت كوسيلة مسموح بها آنذاك ــ روت لنا ماحدث لها أثناء طقوس مايسمى ” برمي جمرات العقبة” ، حيث كانت تأتي في مساء اليوم السابق شاحنات ضخمة تحمل كميات كبيرة من الحصى تفرغها في مكان معد لها، في صباح اليوم التالي المخصص لرمي الجمرات، يأتي الحجاج ويأخذ كل حاج سبعة قطع من الحصى ثم يتقاطرون على بلكونات بنيت لهذا الغرض ومحاطة بقضبان حديدية مرتفعة نوعاً ما كي لاتسمح بسقوط أحد، ومن فوقها يستطيع الحاج أن يرمي حجارته السبع، قالت: ياعمتي ما أن رميت الحجر الأول حتى اصطدم حديد الدرابزين بمعصمي فشعرت بأني كسرت يدي ــ كانت رحمها الله نحيفة جداً ــ لدرجة أن دموعي انسكبت ألماً..حينها أمسكت بما تبقى من حصى معي وألقيت بها جميعاً لاعنة ابليس واللي خلفوه..رآها الشيخ المرافق…فقال لها مؤنباً …لا ياحاجة لايجوز مافعلتيه…لأنه يفترض أن تعزمي وتقرأي مع رمي كل حجر كي تقهري إبليس!، نظرت إليه والألم يعتصرها ممسكة بمعصمها، وقالت حرفياً وبشهادة زوجها…وأمام الجميع في مضافة البيت وحضور الكثير من أهل الحي ــ ياشيخ إن قَبِل ربك فأهلاً ومرحباً وإن لم يقبل كيفه..هو حر…ألن تقهره كل هذه الحجارة الملقاة عليه وتعد بالملايين وهل يتوقف أمر رحيله وهزيمته على حصواتي الصغيرة؟ ..ابليس هو إنسان مثلنا ياشيخ، وهل هناك ابليس أكبر من حافظ الأسد؟ اذهبوا وارموا حجارتكم في المكان المناسب..ثم دارت ظهرها وابتعدت، هذه السيدة مارست قناعتها…وكان بادياً عليها أن قصة قهر إبليس ورميه بالحجارة لم تدخل رأسها ولم تجدها مقنعة ، فلم تأبه لردود فعل مرافقيها وتمسكت بموقفها…رحمها الله كانت مدخنة كبيرة …لاتخجل بسيجارتها لا في الشارع ولا في البيوت وحتى في مضافة زوجها وبين رجال الحي…حتى زوجها رضخ في نهاية الأمر لسيجارتها وتركها تفعل…. كانت ترى فيها رمزاً من رموز حرية الاختيار!.

لم يتوقف الأمر أثناء الحج على هذه الحادثة، وقد رواها أمامنا زوجها مستغرباً ومشككاً في نوايا زوجته، وامكانية أن يقبل ربها حجتها أو يغفر لها ! فقد حدثنا قائلا: أنه خلال وقفتهم على جبل عرفات سمعها ترفع يديها وتدعو بالنصر والغلبة لحزب ابنها ” سلطان” لأنها لم تتجرأ وهي تنظر حولها لتقول ” الحزب الشيوعي” فما كان منه إلا أن أمسك بيديها وقال تعوذي بالله ياامرأة أتدعين لكفرة لايعترفون بالله؟ قالت له: لا أنهم ليسوا كفرة بل فيهم من النبل والخلق الكريم والرأفة والغيرة على الفقير والمحتاج ونصرة المظلوم مايظهر أكثر صدقاً من كل هؤلاء الواقفين حولك على عرفات..واستمرت بدعائها رافعة صوتها مبتهلة غير آبهة …بل تمارس محبتها وأمومتها وقناعتها بأن ابنها وأولادها على حق!..هذه الحكايات الصغيرة إن دلت على شيء ، فإنها تدل على خلل في تركيبة توصيل الإيمان لقلوب الناس ، وعن تغليب العقل والمنطق حتى عند الانسان البسيط عندما يستخدمه فعلاً على تلبس وترديد مايسمع دون تحكيم ودون وعي وتبصر.

لم تتوانى يوماً عن صنع الطعام لابن من أبنائها في شهر رمضان، وهي تعلم يقيناً أنها تخرق قواعد الصيام وهي الصائمة…لكنها تحب ابنها…وتعتقد ضمناً أن له قناعة مختلفة ربما تكون أكثر صدقاً مما تمارسه هي دون اقتناع عميق ، بل خوف من رجل بيتها ومن المجتمع المحيط بها، لم أنسَ ذات يوم وقد أمسك بها زوجها متلبسة تضع ابريق الشاي لابنها المرحوم الشهيد ” عبد الرزاق” وكان أعزباً حينها يقيم معهم في البيت…وفي عز رمضان…اعتقَدَت أنه في مضافته ولاعمل له في المطبخ….لكنه رأى الابريق أثناء مروره صدفة..فراح يعنفها بشدة ويطلب إليها أن تقوم بالافطار معه لأن صيامها غير مقبول وهي الحاجة لبيت الله…وتعالت أصواتهما…ولم تكن من النوع الذي يرضخ ويطيع بسهولة .. غالب الأحيان..فما كان منها إلا أن قالت:” وهل أنت محام عن الله؟… ك…….أمه هذا الله الذي يضعكم حُماة عنه” صعق زوجها وقال لها: أنت امرأة كافرة …كافرة مثلك مثل أولادك، أوَصلَ بكِ الأمر إلى الإساءة للذات العليا؟!…قالت له:” وماذا قلت سوى لعنت أمه؟!..وتعرف أن لا أم له.. إذن لم تصب لعناتي أحد ! ألم يقل قرآنكم أنه لم يلد ولم يولد؟ نعم قالت …قرآنكم …وكأن الأمر لايعنيها !!.. حينها طلب إليها الخروج من البيت هي وابنها المفطر، قبل أن يخرج عن طوره وهو بهذا العمر وأثناء رمضان ويحلف عليها يمين الطلاق…فما كان منها إلا أن غادرت وجاءت لبيتنا وروت لي ولأبي رشا الحكاية.. وغرقنا جميعاً في الضحك، قلت لها: إن كنت تنوين الإفطار فسأقوم بتحضير طبق شهي تستحقينه ، قالت: ” لا سأظل صائمة فقد صرنا في منتصف النهار، وعلى كل حال أنا أصوم وأصلي بالطريقة التي أراها مناسبة والتي أرى فيها الله سمحاً غفوراً رحيماً..فمن يجعل من الدين عصياً وظالماً هم البشر أمثال حَماكِ…وبقيت في بيتنا حتى اليوم التالي، وكم صدف أن أخفينا طعام الغداء تحت الديوان في غرفة الجلوس حين يفاجئنا والد سلطان…مع هذا يمكنني القول أن صورة سورية آنذاك لم تكن قبيحة كما هي عليه اليوم” أواسط السبعينات”..حتى جيراني في نفس البناية..في السنة الأولى لوجودي بينهم..وكالعادة نتبادل صحون الطعام والحلوى..

عند مرور شهر رمضان الأول علينا في المبنى…راحت جارتي، التي تلتصق شقتها بظهر شقتي وبلكون مطبخها يطل على بلكون مطبخي… توقظني للسحور في الأيام الأولى…فأرد عليها أدباً وأشعل ضوء المطبخ ثم أعود للنوم…لكن بعد مرور بضعة أيام…التقيتها أمام درج البناء وقلت لها: ياأم أحمد..توقفي عن ايقاظي كل ليلة..قالت لماذا أتصومون دون سحور؟ قلت لا ياجارتي نحن لانصوم أبداً..ضحكت واعتذرت وقالت كم أنا آسفة والله لا أعلم… ــ علماً أنها كانت تغطي رأسها ككثير من نساء بلدنا آنذاك لكن دون جلباب ــ رغم كل هذا لم تتغير علاقة الإحترام ولا تبادل الصحون ولا المحبة والتواصل، بل كانت جاراتي يستغربن أني أنافسهن في صنع أطباق رمضان الشهية وأبزهن فيها…ويضحكن قائلات: لماذا تفعلينها وأنتم لاتصومون؟..قلت لانصوم لكنا نحب طقوس رمضان ومأكولاته..ألسنا من نفس الثقافة والبلد؟

لو حدث مثل هذا الأمر اليوم، هل ستكون ردة فعلهم مشابهه؟…إني متأكدة من العكس، بل ربما يبلغون عني بأني كافرة أخرق قانون البلد المسلم! ويودعوني السجن حتى نهاية شهر رمضان كما سبق وحدث هذا مع صديق أعرفه.

حادثة صغيرة تدل على مدى التغير الطاريء على سوريتي التي أحب وأعرف، فبعد عودتي للمرة اليتيمة عام 2004 وبعد مرور عشرين عاماً على منفاي آنذاك ــ لأنها فاقت الربع قرن الآن ــ..صادفت إحدى زميلاتي في المدرسة وابنة حارتي سابقاً وكنا نترافق في طريق الذهاب والإياب من المدرسة ، بل غالباً ما نقرأ ونراجع دروسنا سوية ولا تنقطع زياراتنا لبعض..صادفتها أمام احدى محلات الحي حيث يسكن أخي..عرفتني ولم أعرفها…وسلَّمت بقليل من الحرارة..واستغربت مدى ظهورها بعمر أكبر من عمرها…” بالطبع كانت ترتدي جلباباً وحجاباً “…قالت: سمعنا أنك هنا في الحارة وقررت والصديقة ” ع :” زميلة مشتركة أن نأتي لزيارتك…لكني أقول لك ….لن نأتي إن لم تهتمي بتغطية نفسك جيداً وتتستري! ” قلت لها دون تردد…إذن أنصحكما بعدم الحضور…أنا لم أتغير ياسيدتي هكذا كنت ومازلت…لكن أنتم من انقلب على عقبيه…لهذا فلا داعي لتتعبي نفسك بالحضور واستدرت عائدة.

هذه صورة من صور التراجع في الحياة اليومية السورية، صورة أود لها أن تظل راسخة وألا ينساها الناس…أين كنا وكيف صرنا! والفضل يعود للنظام الثوري الاشتراكي الممانع..

باريس 19/04/2010

خاص – صفحات سورية –