لا تلمسوا شعره فهكذا هي الوردة

خوان رامون خيمينيث

خوان رامون خيمينيثحين مُنح خيمينيث جائزة نوبل للآداب في 25 تشرين الاول 1956، اعلن امين سر الأكاديمية الأسوجية شترومبرغ: “يجب الاعتراف ان الادب الاسباني الذي عرف ازدهاراً رائعاً منذ مطلع القرن، اهملته الاكاديمية الأسوجية بعض الاهمال”. في الواقع، كانت كلمة شترومبرغ كلمة حق. فقد كان مضى اكثر من نصف قرن على فوز اول اسباني بالجائزة (اتشيغاراي، عام 1904) مناصفة مع ميسترال، واربعة وثلاثون عاماً على الثاني (بينافنتي، عام 1922). وكان قد ترشّح غير واحد من جيل 1898، رفاق خيمينيث، وكلهم من الوزن الثقيل، ولم ينل احدهم حظوة: اونامونو، اثورين، بيو باروخا، وانطونيو ماتشادو. وكان استاذ الادب الاسباني في جامعة اوكسفورد، سيسيل بورا (1858 – 1971) رشّح خيمينيث نفسه مرةً اولى عام 1952 ورأى ان “ظهور عدد كبير من الشعراء الغنائيين الموهوبين في اسبانيا في فترة ما بين الحربين: غيين، البرتي، لوركا… مدين الى تأثير خيمينيث المخصب وهو اذذاك في ذروة عطائه”. واذ تحتفل اسبانيا عموما، ومقاطعة ولفا خصوصا، ومسقط الشاعر على الأخص، موغير، بانقضاء خمسين عاماً على وفاته (1881- 1958)، عزيزٌ عليَّ تذكره والكلام عليه، وقد كان، هو وشعره، موضوع اكثر من مقال او محاضرة لي منذ عقود، وتقديم ترجمتي لرائعته “انا وبلاتيرو” في اطار محاضرة ومعرض مائيات رافقها للفنان شربل مطر في المركز الثقافي الاسباني (1989).

المولّه بالجمال الشعري

في مقابلة اجريت مع لوركا قبل مصرعه (1936)، اعلن فتى الشعر الاسمر ان شاعريه المفضّلين هما انطونيو ماتشادو وخوان رامون خيمينيث. وابرز ما رآه من ملامح تميز خيمينيث: “ان تعظيم الأنا تعظيماً مبالغا فيه هاجس يقلقه، وان الواقع الذي يحيط به يمزقه وكأنه في عالم غريب عنه، وهو شديد الحساسية يتأثر بأتفه الأشياء، وسَمْعه يتربّص بكل ما يقال في العالم، وهو عدو نفسه العجيبة الوحيدة في الدنيا”. واذا كان سمعه على الحال التي وصفها لوركا من تربّص بكل نأمة او نقمة، فلا بد من ان نضيف ان ناظريه يعملان بلا كلل، في كل لحظة، حادَّين، دقيقين، بعيدَي المجال، يسجلان ما يُرى وما يخال يُرى، فيتفق السمع والبصر ليبدعا صوراً متناغمة يصقلها الفكر ويرقّقها الذوق فيصحّ ما اعتُصر تعريفا له انه “شاعر مولّه بالجمال” الشعري.

لا شك في ان خيمينيث احد ابرز الوجوه الغنائية في الشعر الاسباني في القرن العشرين. علاقته بالشعر يلخصها في قوله: “الشعر كان دائما متحداً اتحادا حميمياً بوجودي”. الواقع، أن نقطة الانطلاق والمحور والاساس الدائم في شعره انما هو “اناه” في كينونتها الذاتية، وفي تماوجها الوجودي، فكراً، وتصوراً، وتصويراً، مع مَن وما حولها في الكون وابعاده – الارض والفلك – وفي الزمن المثلث البعد، تفاعلا متلاطماً او متناغماً. ابعد من ذلك، اعتبر خيمينيث الحالة الشعرية حالة دينية عميقة: “الشعر هو الدين الملازم للانسان الذي أعلنت اعترافي به دائما”.

بدأ خيمينيث يتمتم الشعر، وهو في الرابعة عشرة تلميذاً في مدرسة اليسوعيين، صلواتٍ تقوية، عاطفية، على انه أمضى حياته يحمل همّ البحث عن الجمال في عالم احلام موصول بالأبد. وحين مضى الى اشبيلية ليدرس الحقوق (1893)، عزف عن ذلك وراح يلتهم دواوين الرومنطيقيين، اسبانيين وآخرين: بيكر، لامرتين، بايرون، شيلر، هاين، هوغو…الخ ويمضي اوقاتاً في محترفات الرسامين، فأبقى لنا من بنات ريشته سبع لوحات يتواءم فيها ظل الحديث وخطوط الانطباعية، لا تزال اربع منها محفوظة في البيت الذي ابصر فيه النور، في موغير، وقد صار متحفا باسم منزل – متحف خوان رامون.

عندما استقر خوان رامون في مدريد في اوائل القرن (1905) تعرّف الى روبين داريّو (نيكاراغوا 1867 – 1916) فاعتبره “اكبر شاعر اسباني في تلك الفترة”، “ما غنّى مثله احد”، “عبقري، حميم، موسيقي، عذب، الماسي. لديه ورود من ربيع هوغو، وبنفسج من بيكر، وغرسات من فيرلين، اما قلبه فاسباني”. وفي ديواني خيمينيث الاولين، “نيلوفر” و”نفوس من بنفسج”، مسحة من روح روبين الذي وضع لديوان خوان رامون الاول مقدمة شعرية منها قوله: “أتثير حنانك زرقة ليلة ساجية؟/ أوَ تُعمل الفكرَ وأنت تصغي الى صوت الجلجل/ حين تفصح صلاة التبشير عن نفس المساء؟/ أترى عقلك يفسّر الأصوات الخفيّة؟/ سر، اذاً، في دروب الحب، انك شاعر”.

لدى خوان رامون من العصرانيين الموسيقى. اما الشعر فهو فعل عقلي ونظرة مميزة في تطور نفسي. “أنه منظر الفؤاد ومنظر الدماغ”. “الحديث، كما افهمه، حرية واندفاع نحو الجمال، والجمال سيوجد دائما، فالقضية ليست قضية مدرسة، بل مسألة حركة دائمة، مستمرة”، “والشعر قيمة داخلية في ثنائية متعاقبة متكاملة من طريقين: طريق نفسي يقابله مناخ القلب، وطريق ميتافيزيقي يقابله مناخ العقل.

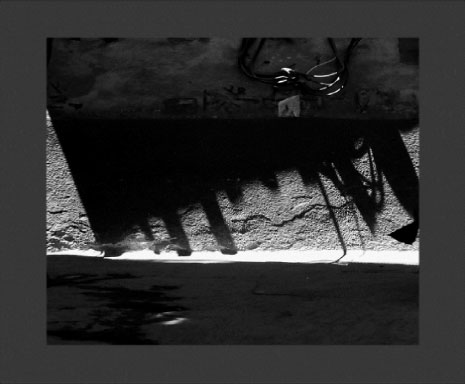

فالاحساس يوجه المركبة الشعرية في مرحلة اولى، ويأخذ العقل مركز القيادة في مرحلة ثانية في سعي الى الكمال. لا يذهب الى العالم الخارجي، بل يُدخل هذا الى اعماقه فيطوره ويبدعه جديداً في قوالبه الخاصة وينقّيه من الزعانف العرضية حتى يمكن القول فيه: لا تلمسه بعد/ فهكذا هي الوردة”.

جمع خوان رامون بين دقة البناء والنفحة الذاتية العميقة في اندماج كامل، مما جعل المؤرخ والناقد فالبونيا برات، يقول فيه “أنه اكثر من مهندس يبني قصائد دقيقة، انه مبدع حساسية شعرية جديدة” راحت تتطور وتزداد صفاء في سلسلة دواوينه.

شاعر الوحدة

هذا البلبل الصداح المغرم بالجمال، اطل على الدنيا فتى استهوته الوحدة فجذبته كأن بها سحرا. “في سنوات الأولى العذاب… كنت صديق الوحدة، تخيفني الاحتفالات والزيارات”. فحين كانت تغلي مواسم الاعياد في ايار وفي ايلول على حمّى البيع والشراء، والرقص والغناء، كان، هو، يهرب الى حيث يلقى ذاته وعالم افكاره في “عزلته الرنانة” ويستسلم الى احلامه، والى كتبه، والى تفكير مجنّح، وهو يرى في الوحدة “صديقة الجودة والجمال” و”خاطراً كبيراً من نور” وواحة سلام “يعيش فيها منعزلاً”، ليعمل، وليقرأ، وليحلم كثيرا. والوحدة هي رياضة روحية يمارسها شاعرنا، لأن القصيدة إلهام يسمعه الشاعر وخصوصا حين يختلي في صمته المقدس ليستوعب المادة ويركّزها فيرفع العمل الشعري من نطاق الحس الى مستوى الحدس. فالوحدة او الخلوة ليست جمودا، انها سلام النفس، واستحضار صور، واسترجاع انغام، وحوار مع الاشياء في جو هادئ، صاف، فيسمع موسيقاها، ويرى الوانها في بهاء خاص، وساعة العشية هي الأحب اليه: “اعود الى المنزل في هذه الساعة الالهية من الصيف،/ وورود تتيه في الزرقة العليلة،/ والعصافير تزخرف القرية بصخبها/ وتطلق اغانيها عند النبع جوقة الفتيات”.

وهو في الوحدة التامة، يكون على اتصال بكل ما في الطبيعة: بالأنغام والالوان في رياض مثالية. بالغيوم، بالقمر، بالنجوم، بالاضواء والظلال، بالعتمة والنور، يراها كلها بعين صافية ويرى فيها خيوط لوحة الشعر الكاملة التي يحلم بها. فالشعر، يراه “كمنظر الطبيعة، كالماء الذي يغنّي… وهو كأخته الموسيقى”، ويرى “في الرعشة وردة، وفي الهذيان نجمة. انه كشمس في المساء تحمل فيه الألوان الروحية النفَس من حلم الى حلم”. ويلخص هذه النزعة الى الوحدة معلنا إياها اعلاناً تعبيرياً جمالياً في عنوان ديوانه “الوحدة الرنانة” (1908).

الخلوة والهدوء، الوحدة والكآبة، والسرور والألم ايضاً، توائم تترافق في اعمال شاعرنا تعبيراً عن شعوره الوجودي. في المرحلة الاولى من مسيرته الشعرية الطويلة الخصبة (1900-1915) فجّرت الكآبة في شاعر موغير ينابيع الشعر، فكان يطلع كل سنة بديوان عنوانه اعلان ضوئي عن نفس تغمرها الحيرة والضيق، ويخيّم على موسيقاه جو كئيب:

“نفوس من بنفسج” (1900)؛ “الحان حزينة” (1902 – 1903)؛ “مَراثٍ” (1908)؛ “الوحدة الرنّانة” (1908)؛ “قصائد سحرية وأليمة” (1909)؛ و”كآبة” (1911) على سبيل المثال. ويفسّر الكآبة أو الحزن بأنهما عنصر اساسي في دعوته كشاعر، فيقول: “ان الحزن الذي يخيّم على كثير من اعمالي الشعرية لم يُربَط البتة بدافعه الحقيقي. انه غَصَص المراهق، والشاب، والرجل الناضج يرى ذاته منحلاً عمّا حوله، وحيداً، منفرداً في دعوته الجميلة”، أي في دعوته في عالم الشعر: “لِمَ تريدين أن أحدثك؟/ دعيني، دعيني…/ انظري السماء الرمادية،/ انظري الحقل يغمره الحزن./ اسكتي، اصمتي، ان نفسي تحلم./ لا؛ لا تبكي، فنحيبك يؤلمني!”.

بعضُ تعزية له في كآبته أو بعض دواء، التمتع بجمالات الطبيعة: “بين زنابق بيض وزنابق حمر/ كانت نفسي/ تسلّي ألمها القاتم،/ كزنبقة بنفسجية أو بيضاء”. والألم له لون! لكن عناوين جمالية في الطبيعة يرى فيها عقوقاً أحياناً فلا تستجيبه ولا تفرّج عن نفسه. فمن “قصائد أولى” (1902) هذه القطعة تضفي على نفس الشاعر الكآبة، والحزن، والذهول، على رغم عطر الناردين والسواسن وألوانهما: “هموم بيضاء/ أراد القمر – قمر البكاء هذا!-/ ان يدنو من الارض./ لماذا؟ من يدري؟ أليزيد في حزني؟/ ما أكثر الزهور! ما أكثر الناردين!/ وهذه السواسن تملأ وادي العالم بياضاً وعبيراً./ لماذا؟ من يدري؟ ألتزيدي حزني؟/… هي. أتراني أدري! لأزيد حزنك!”.

الوحدة والكآبة والموت ثالوث أطياف ذو وجود بارز في المرحلة الشعرية الاولى لدى خوان رامون. لكن الامر يختلف في العهد الثاني (1916-1936). ففي الاولى كان يرى التبشير يعلنه جرس الكنيسة في الخريف “تبشيراً كئيباً/ ميتاً بين الضباب والمطر”؛ ويرى نفسه “أخت السماء الرمادية/ والاوراق اليابسة…/ على الارض الرطبة تفتح لي أيديها؛/ واوراق قلبي الحزين، العليل، الاصفر،/ تسقط مثلها الواحدة بعد الاخرى”، “وسكون الوديان يكفّنه كأنه ميت”.

في المرحلة الاولى عاش فريسة وسواس الموت وما كان يهدئ روعَه الا وجود طبيب بقربه. وكان انهماكه بالموت، كما يقول، “يحمله من دور الاسعاف الى بيوت الاطباء، ومن العيادات الى المختبرات”. ابن الرومي آخر، عصري.

على أن الاعجوبة حصلت في المرحلة الثانية. فالخوف، والوسواس، والهلع، حلّ مكانها في نفسه العتاب اللطيف حيناً، والتحدي الشجاع حيناً آخر. تكفي مقارنة القصيدتين في الشواهد: “السفر النهائي” و”كيف لي يا موت ان أخشاك؟”.

خيمينيث نفس ترى في الجمال إلهها الصغير القريب. نفس كفراشة تحلو لها الحياة انطلاقاً في الحقول تستحم بالالوان، تشمّ العبير، وتصغي الى وشوشات الزهور. معطيات وفرتها له بسخاء موغير، مسقطه، حيث ولد وحيث يستريح جسده الى الابد. من تغنّيه بجمالاتها: “حين كنت طفلاً/ كانت هذه القرية، موغير،/ أعجوبة بيضاء؛/ النور في داخلها والزمان./ كل بيت فيها كان قصراً،/ وكل كنيسة كاتدرائية؛/ كان كل شيء في مكانه،/ اشياء الارض واشياء السماء”.

الطبيعة التي عشقها، تحسّ مثله وتحلم كما يحلم: “للوادي حلم وقلب؛/ يحلم ويعرف ان يسبغ على حلمه/ انغام شبّابات وأغاني ناحلة/… كل ما كان في الشمس بهيجاً،/ يحلم، لا أدري، أي أحلام باكية./… والشمس تحلم في الزجاج”.

من ديوانه “الوحدة الرنّانة”، خصوصاً، تثبت عالقة في المخيلة والذاكرة صورة انطباعية من حرير وخبّازى، من ارتعاش غروب، من فضة وورود، من نبع جاف خَرِب كقصر مهجور، من قمر هو ينبوع سلام في حقل السماء، من ماء يسابق الفراشة الى الزهور، من غيوم كبيرة تجرّ الفجر الجديد، وألف صورة أخرى بألف لون.

شاعر الطبيعة الشاملة هذا، هو شاعر الموسيقى ايضاً. أفليست الطبيعة موشور عطر، ولون، وصورة، ونغم؟ حين أطل على الشهرة رأيناه يصدّر ثلاثة من دواوينه بصفحات موسيقية، فكأنه أراد أن يثبت تآخي العناصر الجمالية: الشكل، واللون، والصوت، ليبدع مخلوقاً شعرياً تاماً.

في دواوين ثلاثة متعاقبة في المرحلة الاولى: “الحان حزينة” (1902-1903)، و”رياض بعيدة” (1903-1904)، و”راعويات” (1903-1905) مقدمات ومقاطع مقتبسة من شوبرت، وشومان، ومندلسون، وغلوك ومن السمفونية السادسة لبيتهوفن، هذه التي تتصور شعوراً في “راعويات” خوان رامون، فكأن هذه تولد من تلك: “ليس هكذا، ليس من هذا العالم/ رنينك يا اجراس…/ يا لها اجراساً مجنونة تتيه بين النجوم…/ هذه الموسيقى تصدح للقرية،/ أهي للقمر الابيض؟…/ أنا قادم في اثر موّال، كان في الطريق؛/ موّال ندب معطّر برائحة هذا الزمان؛/ موّال كان يبكي،/ لا أدري أيّ حب ميت/ في عشايا ايلولية مضت/ فاحت منها ايضاً رائحة العشب”. وتفيض من حياة القرية عناصر تؤلف سمفونية انطباعية متناغمة. فالشاعر يجمع خرير الماء، وزقزقة العصافير، ورنين الاجراس، واصوات نساء واولاد، وقعقعة العربات، ونباح الكلاب في هذه السمفونية المتآلفة: “يسقط التبشير من البرج الى القرية القديمة/ على الحقول المحصودة./ هذا صراخ الاولاد؛/ امرأة البحار في بابها تغنّي/ وفي الاصطبل عجيج./ الحقل أخضر؛ يبكي على موسيقى الجلاجل والصرّار./ ها هي العربات…/ حدِّث عنها الريح وغابة الصنوبر،/ والقمر الذهبي…/ حدِّث عنها الدخان والصدى…/ يا للعربات كيف تبكي في الطريق!”.

الصمت بدوره ذو قيمة موسيقية ويمثّل مساحة للتفكير والتأمل: “السماء بنفسجية فوق التلال؛/ نامت غابات الصنوبر؛/ بقي عندليب يقظان يغنّي/(…) الشارع ينتظر الليل،/ كل شيء سكوت واذّكار،/ واشجار الرصيف ايضاً،/ نامت تحت السماء(…) انظري كل شيء:/ الحقل أخرس،/ والبحر، ليس في البحر أحد…”.

نحو الذروة الشعرية

عام 1916 حدّ يفصل تقريباً، ولو اصطلاحياً، بين المرحلة الاولى وما بعدها. كأن زواجه من زنوبيا كميروبي كان فاتح آفاق جديدة، إذ كانت زوجته على مدى اربعة عقود أنا أخرى للشاعر، وينبوع وحي لا ينضب، الى شراكة حياة وعمل في كل لحظة. لافتٌ وضعه ديوانين، “يوميات شاعر حديث الزواج” و”آباد” في السنة نفسها. صار الشعر في حياته حياتَه عينها. لن يعيش، لن يحلم، لن يحب، لن يتألم الا بالشعر. “لقد أسره الجمال وهو مستعد للتضحية بكل شيء كي لا يفلت منه شبح الغنائية”. كل خيرات الدنيا التي خسرها نتيجة مؤامرات – والشاعر كان من الموسرين – لم يعد يكترث لها، بل صار همّ حياته، الشعر والحب: “كل شيء لهم، كل شيء، كل شيء،/ لهم الكروم،/ ولهم، لهم غاب الصنوبر،/ ولهم من النحل الخلايا،/ ولهم من القمح الحقول./ “وأنا، كان كفافي، لا أباهي،/ حلمي بالنور، وفي لحني الإلهي./ كنت مثل الورد كنهاً من عبير،/ مثل ماء هذياناً وخريراً”.

يصوّر تطوّر شعره ليبلغ مرحلة الشعر العاري “مشتهى حياته” في قصيدته: “جاء في البدء صافياً، يلبس البراءة…” (المختارات). يعيش خوان رامون منذ تلك المحطة الفاصلة في دنيا شوق وحنين لأن يكون مع كل موجود في حياة لا تنقطع، كهنيهة الابد. ويعمل ليصفو شعره الى ما ليس بعده صفاء حتى يحق له أن يقول عنه: “لا تلمسه بعد/ فهكذا هي الوردة”.

وجد غذاءه الروحي ومبرّر أناه الشعرية كاملاً في ذاته: “كان حلمي الدائم أن اصير شاعر ما “يبقى”، ويدوم، حتى اصل الى يوم لا اكتب فيه”. فالكتابة ليست الا استعداداً لعدم الكتابة، لحالة نعمة الشعر العقلي أو العاطفي. هي استعداد لأن يصير واحدنا شاعراً وليس الا شاعراً”.

مثالية خوان رامون وصوفيته الشعرية وحميميته، وكل ما اطلق ويطلق على شعره من عناوين وأوصاف، ان هي الا حصيلة موقف يرتكز على “حقيقة” الأنا المفردة، المكتفية بذاتها. فموقفه الابداعي الفني حركة دائمة: عودة الى الوراء وانطلاق جديد في دوران على نفسه. شأنه شأن الفراشة – صورة عنه – التي خصها بقطعة من كتابه الخالد “انا وپلاتيرو”: “انظرها يا پلاتيرو. ما اروع طيرانها. ما اعظم متعتها ان تطير هذا الطيران! قد تعادل لذة الشعر عندي، انا الشاعر الحق. انها تستغرق ذاتها في طيرانها من ذاتها الى نفسها، حتى ليخال ان لا شيء آخر يهمّها في الكون، اعني في البستان”. البستان كون الفراشة، والكون بستان الشاعر يلقى فيه ذاته مع كل نأمة منه ونغمة، مع كل شكل وشعاع، مع كل ما يحرك في ذاته فكرة، وعاطفة، ويرسم وجهه للخيال، فيبقى خوان رامون خيمينيث انا شعرية خالصة، “يموت بأمراض الجمال” ويبدع شعراً مصفّى.

****

في ما يأتي بعض أشعاره منقولاً عن الاسبانية:

أخت السماء

نفسي اخت السماء الرماديّة

والاوراق اليابسة.

إيه يا شمس الخريف الداخلية،

اخترقيني بحزنك!

– اشجار الحديقة

مثقلة بالضباب.

فيها يرى فؤادي

العروس التي لا يلتقيها،

وعلى الارض الرطبة

تفتح لي ايديها

الاوراق اليابسة.

الا ليت نفسي كانت ورقة

وضاعت في ما بينها…

يا لحنان الشمس في لحظاتها الأخيرة

تجاه الأوراق اليابسة!

تناغم بلا حدود

يهيم في الدروب، كل الدروب،

بطيئاً، سمفونية من عالم الخلود،

من موسيقى ومن طيوب،

يذهّب الحديقة

بربيع فيه مزيد

من نفح الالوهة

وهذا النور من ضباب ونضار

يخترق الاوراق اليابسة،

يقزّح فؤادي

بجمالات خفية تفوت الادراك.

***

أرق

تسري في الريح فاترةً موسيقى

لا ادري مصدرها

الساعة تعلن الأولى.

تطالَلْتُ للبستان كي انظر ما فيه.

القمر، القمر اللذّ

يصبغ بالابيض الاشجار،

وبين الغصون يطلق النبع

عاليا سلكه الماسيّ.

في غمرة السكون، ترتجف النجوم،

وفي البعيد المنظر

يحرك اضواء كئيبة،

ونباحاً، وآهات طويلة.

ساعة أخرى تعلن الأولى

يثير الأرقَ منظرُ الحديقة

تعجّ فيها النفوس

على الموسيقى الحزينة الآتية في الريح.

(من “أنغام حزينة”)

القمر!

مثله مثل دولاب

من دواليب السماء منظور،

يمضي وهو يجرّ بالليل

فوق الريف الوحيد.

هنا وهناك، في التلال،

ترى الكلاب، وقد غاصت في الظلال،

تعود، لحظة، فتطلق نباحاً

في وجه نوره العظيم المستدير…

حمولة العربة نعاس

جادت به لا ادري اي يد، بسخاء،

لا يرى من صاحبها الا

نجوم وحسب في البعيد البعيد.

(من “راعويات”)

***

زنوبيا

تُبْتُ الى حنانكِ الخالص

ثوابَ ملحد الى الله.

ما عدا ذلك، ما قدْره؟

مثله مثل ماضٍ مظلم ملفع بالاطمار

قد يصيبه كله الاندثار.

اجل، يصيبه الاندثار!

القوافي الجميلة التي

لا تتغنى بحبك،

افراحه الصباحية بدونك،

عشاياه الغنائية

وفي سلامها لم تعيريني التفاتاً،

والليالي لم يبهرها بدرها

ملاكك الطاهر

سماء ظرفك

ستكون البداية والنهاية.

عبثا تقصد الذئاب

مهاجمة سياج الحظيرة

تلك التي فيها ترعى نعاجك البيض

لا مطمع لي الا قطعة من نضار،

ذاك النضار الذي تبثّه حواسك الخالدة.

وحدك انت! وحدك، انت!

اجل انت وحدك!

انا ما ولدت، ولن اموت

ما كنت قبلا ولا بعد شيئاً،

وقد لا اكون شيئا الا فيك

وشجيرات الورد

تلك التي علّقتها في نفسي،

– وبأي سحر!-

قبالة هذه الشمس القديمة والجديدة،

تفتح لي ورودها،

تتكرر فيها السماء

بريئة، متعددة في اكمامها.

(من “صرح حب”)

***

ربيع

إن فات نيسانَ حضورُك الوضّاء،

كان شتاء تناثر فيه السناء،

حتى لو لم يفتح لك نيسان ازهاره،

فأنت ستعلين شأن الربيع على الدوام.

انت، انت الربيع الحقيقي،

انت وردة الدروب الداخلية،

ونسيم الممرات الخفيّة،

وانت شعلة المنحدر المكنون.

يا له سلاماً، في المساء السرّي،

وكلانا متعانقان، ان يكون ضحكك

فوّارة ينبوعنا الوحيد!

سيقطف قلبي وردتك،

وينطرح على عينيّ نسيمك،

وسيغفو نورك على جبيني…

***

حلم

صورة رفيعة ناعمة للعزاء،

انتِ، وانت الفجر في أبحار أحزاني،

وزنبقة سلام شذاها أريج الطهارة،

يا لك ثواباً إلهياً لِكَربي الطويل!

مثل ساق زهرة السماء

قدُّك كان يضيع في جماله…،

عندما أدَرْتِ رأسَكِ في اتجاهي،

حسبتني أُرفَع عالياً عن هذا التراب.

والآن، في سَحَرِ ذراعيك العفيف،

تلقَيْنني حانية على صدرك الشفيق،

ما أبهى ما تصير لديَّ القيود!

وفؤادي هذا المقطَّع أفلاذا،

كم يشكر ألماً يعانيه، والقبلةَ المضطرمة

تعوّضينه بهما وأنت تبسمين!

(من “اناشيد روحية”)

***

انفراد

انتَ ملء ذاتك كلّك، يا بحر،

غير أني أزيد،

كم انتَ دون ذاتك موجود،

وكم وحيد،

وكم انت، دائماً، عن ذاتك بعيد!

مشقَّق انتَ بألف جرح

في كل لحظة،

مثلك مثل جبيني،

تمضي امواجك

مثل افكاري وتعود،

تتلاثم، تتباعد،

في تعارف ابدي، يا بحر،

وفي تجاهل.

انتَ انتَ، ولا تدري،

خافق قلبك ولا يشعر…

يا له ملء انفراد، بحر وحيد!

(من “يوميات شاعر حديث الزواج”)

***

جاء في البدء صافياً

جاء في البدء صافياً

لابساً حلّة البراءة،

فأجبته كأنه طفل.

ثم راح يرتدي

لا ادري ايّ ملابس،

فمضيت اكرهه من دون ان ادري.

وصار ملكاً،

يفاخر ويزهو بالكنوز…

يا لها خيبة مريرة ودون معنى!

… غير انه راح يتعرّى

فكنت أبسم له.

بقي في رداء

براءاته السابقة.

فعاد اليّ ايماني به.

ونزع الرداء

فبدا كلّه عارياً…

ما أحبَّك يا شعرَ حياتي،

ايها الشعر العاري،

شعري الى الأبد!

(من “آباد”)

***

يا موت

كيف لي، يا موت، ان أخشاك؟

أفما تراك هنا، معي، تشتغل؟

ألست، انا، ألامسك بعينيّ؟

أوَما تقول لي بأنك كلَّ شيء جاهل؟

وتقول وبأنك فارغ، لا تشعر، ومسالِم؟

ألا تستمتع، معي، بكل شيء في صميم ذاتك:

بالمجد، بالانفراد، بالحب؟

أما تحتمل، يا موت،

واقفاً، حياتي؟

ألست آتي بك وأمضي،

انت الضرير

وانا لك مثل الدليل؟

ألا تردّد بفمك المطاوع

ما اريدك ان تقول؟

أوما تقاسي، مثل عبد،

كيف أُلزِمك برفق؟

ماذا تراك ستشهد؟

ما ترى سوف تقول؟

اين ستمضي بمعزل عنّي؟

أفما، انا، يا موت، مَن سأكون موتك؟

مَن عليك انت، يا موت، ان تخشاه،

وان تدلّله، وان تهواه؟

(من “شعر”)

***

راحة [ابديّة]

حين تطوي الأجيال ليل الزمان/ عائدات الى خدور الجمال

تصعد الوحدة العميقة من قلب/ التراب الى سماء الكمال

آنذاك الحياةُ فينا توافي/ الحجة القصوى من معاني الوجود!

كلنا، بالسواء، في الأرض مَلْكٌ،/ ملكُها وحده بعيد الحدود.

وترى العين صدغَها المترامي،/ ويعي السمعُ صوتَها المتمادي

ونرانا، جميعنا، في يديها/ موضعَ العطف في الرنا والرقاد

بحرها الشامل بحرٌ من دمانا،/ لحمنا: من ذاتها كل الحجاره

ننشق النسْمَ واحداً من هواها/ ولظاها الوحيد يصلينا نارَه

انها حَاضرةٌ في الكلّ منّا،/ كلّنا في القلب منها حاضرون

وهي كفوءٌ لتؤدي من غناها/ جوهراً يبقينا دوماً خالدين

فنلامس السمت الأخير/ بالنور من رأس يطول

ونقيم في أوفى يقين/ في مستقَرٍّ لا يزول

(من “في الجنب الآخر”)

***

بنوركِ

توحّدينني بك يا شمس بنورك،

توحّدينني بكل ما تبسطين عليه ضياءك.

انا، بنورك، اكبر من كل ما أرى.

انت وحدك من تخرجينني

من جوّي المقدور،

حيث عليَّ ان أعيش في قعره

كالسمك في الماء، في مائه المشؤوم،

وحيث عليَّ أن اموت،

انت وحدك تنشلينني حقاً

بالنظر اليَّ وتكادين تنشلينني بلمسي

(ليس كما أخرج، انا، في الحلم)

وتحملينني، وانا أرى وأكاد ألمس

اشكالاً تكاد تطابق

احلامي، انا، السمكة والانسان.

انتِ، يا شمس، الوحيدة

من تقدرين ان تعزّيني بصغرك،

وهو اكبر قليلا من شكلي،

على عجزي عن الخروج تماماً من قعري

انا، انا الوحيد

الذي استطيع ان اعزّيك، يا شمس،

بِعِظَمي الداخلي،

وهو اكبر من عِظَمك الداخلي

(اذا استطعت ان تدركي ذلك يوماً)

وهو ليس سوى كونك نجماً ينير

احلام الآخرين ويمضي بها.

انتِ، يا شمس، لستِ إلهاً،

انتِ إله دون كوني إلهاً وإنساناً،

لأنك لا تدرين ما انتِ،

ولا تدرين ما الله، وما أنا،

فيما أنا اعرف ما ومن انتِ،

وما ومَن لستِ انت

لكنّك، يا شمس، وحدك

تحملينني، تحملينني، تحملينني،

وانتِ تدورين مثلك مثل حلبة وعجلات،

يا شمس، انتِ، بفحمك، بجمرك اللاهب،

تحملينني

الى مسافة تجاوز حقيقتها أيّ إله وأي إنسان.

(من تلّة ظُهريّة”)

***

لون نفسكِ

بينا اقبّلك، تهدي الينا الشجرة

همسها تؤرجحه على ذهب الشمس

تسبغه عليها الشمس عند هربها،

كنزاً من الشجرة، شجرة حبي، زائلاً:

ليس سطوعاً، ولا أواراً، وليس سموّاً

ما يفيض منك عليَّ فأهيم بك،

مع النور الزائل، إنه الذهب، الذهب،

هو الذهب الذي صار ظلاً: لونك.

هو لن نفسك، فعيناك

تستحيلان نفسك إياها، وبقدر ما

تستبدل الشمس ذهبها بالأحمر

وتظلّين، انتِ، شاحبة وذائبة،

يطلع الذهب، وقد صار انتِ، من عينيك

وهما، هما، سلامي، وايماني، وشمسي: يا حياتي!

(من “انهار تمضي”)