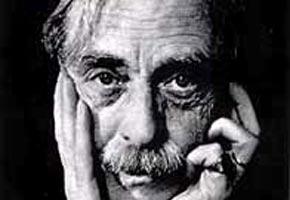

بول فاليري

مفهوم الأدب والشعر عند فاليري

“دفاتر” بول فاليري في جزءيها، من أهم أعماله؛ وقد تكون الأهم، وحتى أهم عمل فكري فرنسي ظهر في الربع الاخير من القرن الماضي، بحسب أوكتافيو باث. إنها من الوثائق الفريدة نوعياً في الأدب الفكري. ثابر فاليري على كتابتها يومياً، في عزلة الصباح، بين الساعة الرابعة او الخامسة، والساعة السابعة او الثامنة، على مدة أعوام امتدت من 1894 الى 1945. هي إذاً، حصيلة تأملات طويلة، ملأت 261 دفتراً بأحجام مختلفة، تسمح لنا بمتابعة أدق التفاصيل في مجرى الحياة الذهنية اليومية لأحد العقول الكبيرة في صراعه مع مسائله وأبحاثه الفكرية التي شغلته منذ سن الحادية والعشرين حتى مماته، والتي تدور حول معرفة ما هي طبيعة الفكر الانساني، وما هي آلياته، وإمكاناته، وحدوده. تُرى، لماذا جهد فاليري في كتابة كل هذا الكمّ الضخم من الملاحظات؟ ولماذا لم ينشرها في حياته، كما فعل في مجموعاته “Tel Quel”، التي حوت بعضاً منها؟ اسئلة ليست بسيطة. لكن فاليري سبق له أن أعلن في إحدى شذرات “دفاتره”، أنه كتبها لنفسه فقط، كتمرين ذهني ليشحذ فكره، ويُنمّي قدرته على تحديد المفاهيم وتقديم البراهين التي تدعم تفكيره أكثر من أي شيء آخر. إلاّ أن الجواب المتّفق عليه، هو أنه على الغالب، كان يحلم بأن يستخرج من “دفاتره”، العناصر الاساسية لتحليلاته، وأن يقدّمها منسّقة، في عمل كبير يكون زبدة أعماله على أهميتها، كما رُوي عنه قبل أيام قليلة من غيابه. وقد أفدتُ منها إفادة كبرى في رسم خطوط “المفهوم” الفاليريّ الفني، إلا أني لم أغفل الرجوع الى سائر مؤلفات شاعرنا المتنوعة التي زوّدتني، وحتى أضاءت لي الكثير من النقاط(1).

I

اللافت في تأملات فاليري هذه، سواء في دفاتره او أعماله الاخرى: مبادئها الحداثية. كأن “شاعر العقل او عقل الشعر” كما يُنعَت، كان يكتب منذ قرن تقريباً، ليؤسس للأيام الآتية. يقول في إحدى الشذرات الموضوعة عام 1914: “لست كاتباً، – فأن أكون أكتب لا يهمني، ويرهقني أن أكتب ما رأيت، وأحسست، أو لمست. فهذا الامر انتهى بالنسبة اليّ. فأنا أمسك القلم من أجل مستقبل فكري، لا من أجل ماضيه. أكتب، لأُبصر، لأصنع، لأوضح، لأطالة ما كان، وليس لمضاعفته”. وفي دفتر آخر يقول عام 1936: “مبدئي الأدبي، مضاد للأدب. إنه غريزي. فأنا لا أميل الاّ الى كتابة ما يعرّفني بذاتي، ما يحملني على البحث عن عبارة تلتقط المادة الذهنية التي يصعب تبيانها، وتفاجئ اللغة”.

لا قيمة للأدب، في نظر فاليري، إذا لم يمنحنا الاحساس بالاكتشاف. حقيقة الأدب ليست في وصف ما هو موجود، جاهز، سديد، بل في بناء ذلك كله، وكأنه يحدث للمرة الأولى. الكتابة هي في صناعة البناء. في إعادة خلق الذات. في إعادة الاختيار داخل هذه الذات. في إلغاء بعض الاشياء من الذات. في أن تُعرّفنا بما نجهله.

لقد مضت أجيال، والصوت الانساني في أساس الأدب. هذا الصوت الذي يعلّل وجود الأدب القديم، الكلاسيكي. في الوقت الذي يجب الابتعاد عن هذا الصوت. “لا أعرف – يقول فاليري – لماذا نمدح مؤلفاً بأنه “إنساني”، في حين أن “كل” ما يرفع قدر الانسان هو غير انساني او فوق بشري. ومن جهة أخرى، لا يمكننا أن نتعمّق أي شيء من دون أن نفقد سريعاً تلك العلاقة غير الصافية، تلك النظرة المختلطة من الاشياء التي ندعوها “انسانية” – أي شيء أقل “إنسانية” مثلاً، من نظام الاحاسيس في حاسة؟ حاسة الالوان او الاصوات؟ لذلك كل “الفنون الصافية” ليست “إنسانية”. لكن “اللغة” تُدخل في الأدب عدم الصفاء – الذي يميّز الانساني – الاحصائي”.

إن فاليري لا يتذوّق في أعمال الانسان سوى الكمّ اللاإنساني الذي يستخلصه منها. فهو في تُخمة مما هو إنساني. لقد تألم، وفرح، وخُدع، ومُدح، شُتم، وأُهين، ولاقى الترحيب، وما شابه، مما يسمّيه الانسانيون “إنسانياً”. وهو يأنف أن يستمر يمضغ ذلك. إنه تعب من هذا الاجترار الطويل.

II

وأتى يوم عرفنا فيه كيف نقرأ بالعيون دون التهجئة، دون السماع. ونتيجة ذلك، طرأ على الأدب تحوّل عميق. تحوّل المحكي الى الفكري (طريقة التفكير، الوجود، وليس الكتابة). تحول مما يتحمّله مستمع الى ما تتحمّله عين سريعة، شرهة، بحرية على الصفحة. وعليه، يصح القول، إن تطوّر الأدب الحديث ليس سوى تطوّر القراءة التي تنزع الى أن تصبح نوعاً من حدس التأثيرات بواسطة بعض الكلمات المرئية معاً على حساب رسم العبارات. الانسان أصبح يرى فقط ولا يقرأ. وباختصار، الأدب يحاول أن يستمر في البقاء بشروط الأدب التي هي القراءة، وعلم الادب، والثقافة، ومعرفة الكلمات والاشكال، وطاقة المعاني. لكن ما يجب أن يعرفه الأديب، أن عدوّه هو الفكر، كما اللغة هي عدوّة الفيلسوف. فالمبالغة في التفكير، تقود حتماً الى الكتابة السيئة. بينما الكتابة الادبية تقوم على تشويه الفكر. كما أن اعتماد الفيلسوف على اللغة، وأشكالها، وكلماتها، يقود الى التفكير السيئ. التفكير هو تراجع عن الكتابة الأدبية. والأدب عادة، لا يقبل كمال الافكار. العبور من الاديب الى المفكّر، يظهر في هذا التباين الاساسي: الاول يستخدم كل الوسائل والكلمات، فيما الثاني يفضّل ألا يقوم بشيء سوى تهيئة عمله، ما دام لم يفصل ولم يُحص المجموعة النهائية لأدواته ورموزه. بحيث تأتي أجمل النتائج عند الاول، في المواضيع أو الاهداف ذاتها، كتحضيرات غير منظمة عامة عند الثاني. وعلى العموم، إن الأدب، حتى الرفيع، لا يتحمّل التفكير. متعة الأدب ليست في التعبير عن الافكار، بقدر ما هي في العثور على اللامتوقّع من الذات.

الاسلوب الأدبي هو ثمرة عدم دقة الكلمات، عدم تجانسها، نسبة الى الشؤون الذهنية. كل كلمة تعني أكثر أو أقل مما يجب. والأديب الحقيقي هو من لا يعثر على كلماته، بل يبحث عنها. وفي بحثه هذا، يعثر عليها بشكل افضل. على الفكرة أن تكون مخفيّة في الأدب كما الخاصية الغذائية في ثمره. إنها غذاء. لكنها لا تبدو الاّ كمذاقٍ لذيذ. نحن لا نشعر بغير اللذة، مع أننا نتناول مادة.

وهنا يحضرني سؤال: هل استطاع فاليري، كأديب وشاعر، أن يتقيّد بذلك؟ أترك له الجواب. ففي كلمة ألقاها أمام أعضاء الجمعية الفرنسية للفلسفة عام 1927، بدعوة من الجمعية لمناقشة “الخلق الفني” مع مفكرين آخرين، أمثال برونشفيغ، ديلاكروا، ديجاردان، وكزافييه ليون (مدير الجمعية) وغيرهم… قال: “قبل كل شيء، لا بد من شكر السيد كزافييه الذي وجّه إليّ كلمات بالغة الإطراء في تقديمه لي. إنه يريد، بأي شكل كان، أن يجعل مني فيلسوفاً. وسأحاول في لحظات قليلة، أن أجعل نفسي شبيهاً بكم. وما دمت في صدد نوع من الاعتراف العام، فالحق أنه كان في حياتي الذهنية جانبان – كان أحدهم ينضم الى الآخر في بعض الاحيان – الاول متّجه بكليته الى دراسة جامحة عنيدة لبعض المسائل التي عرفتُ في ما بعد أنها قد تكون مسائل فلسفية، والثاني موقوف على بعض الانتاج الأدبي (في صورة شعر)، وشغوف بمزاولة متقطعة جداً لفن من الفنون. وقد حدث أن كان بين هذين النشاطين علاقات خاصة في نفسي. فحين كنت أنصرف الى أبحاث ليس لها أي صلة بالأدب، كان شيطان الفن أو حس الفن يقظاً في أعماق فكري. ولكن، بعد ذلك، حين قادتني الظروف، بصورة متأخرة، أو قادتني مرة ثانية الى الكتابة، وحين عدت الى تأليف القصائد، كانت الافكار والمناهج وطريقة التفكير – التي أصبحت جوهرية بالنسبة اليّ – لا تستطيع الاّ أن تظهر، وأن تعمل في إنتاجي الأدبي. وأظن أن هذا ظاهر، بل ربما هو ظاهر أكثر مما ينبغي. وهذا المزج بين النشاطين المتميزين لم يكن حتمياً في شيء. إذ يمكن أن يحيا المفكّر والفنان في شخص واحد من دون أن يعرف أحدهما الآخر(2).

يبدو أن فاليري لا يختلف كثيراً عن معظم الوعّاظ والمنظّرين والمقعّدين الذين قلّما يوفقون في تطبيق آرائهم على إبداعاتهم. ولا ذنب عليهم في الواقع. فالفن منذ نشأته، لم يقوَ أحد على أن يحصره في قالب. وأبلغ برهان، تاريخ الثقافات والمذاهب والمدارس الأدبية بأنواعها، قديمها وحديثها. ولولا ذلك الحس الزئبقي في طبيعة الفنان أو المفكر لما ارتفعت أهرامات للعقل. والاهرامات مجموعة أهرام. والاهرام مجموعة هرم. والهرم مجموع لَبِنات.

III

“يمثّل فاليري في شعر القرن العشرين نوعاً من الكلاسيكية الجديدة؛ وهو، عندما يتحدث عن الشعر، يعود غالباً الى راسين أو لافونتين. إلا أنه كان المحلل البصير لهذه اللغة التي لم تظهر بصفتها الحاضرة، الا بعد بودلير، وفي الأخص مالارميه. فهو، اذ يحدد الشعر بأنه “لغة في اللغة”، إنما يكتشف نظامه الاساسي الجديد. والأساسي في الشعر ليس في محتواه او في شكل اوزانه: انه في لغته نفسها، التي تميل الى ان تصبح غاية في ذاتها، وخلقاً طريفا”(3).

“الشعر يُصنع من كلمات”، يقول مالارميه. وعلى هذه الكلمات ان تتميز عن الكلمات العادية، وتتخذ طبيعة اخرى. ويقول فاليري في هذا الصدد: “يجب إظهار ان اللغة تحتوي على موارد انفعالية مختلطة بخصائصها العملية والدلالية بشكل مباشر. وواجب الشاعر، وعمله، ووظيفته هي في توضيح هذه القوى الحركية والسحرية وتفعيلها، هذه المثيرات للحياة العاطفية والحساسية الفكرية، التي تمتزج في اللغة الدارجة، مع العلامات ووسائل الاتصال في الحياة العادية والسطحية. فالشاعر يكرّس نفسه اذاً، ويستنفد قواه، في تحديد “لغة في اللغة” وبنائها؛ وعمليته هذه، التي هي طويلة، صعبة، ودقيقة، وتتطلب صفات فكرية شديدة التنوع، والتي لم تكتمل قط، كما ليست ممكنة ابداً بصورة تامة، إنما تنزع الى إنشاء خطاب لكائن اصفى، وأقدر، واعمق في افكاره، وانشط في حياته، وآنق، وأنجح في كلامه من اي انسان حقيقي. هذا الكلام الخارق يكشف عن نفسه ويُعرَف بواسطة الايقاع والهارمونيّة اللذين يساندانه، واللذين يجب ان يرتبطا بنشوئه ارتباطاً وثيقاً وخفياً حتى، بحيث ان النغم والمعنى لا يمكنهما الانفصال ابداً أحدهما عن الآخر، ويتجاوبان في الذاكرة الى ما لا نهاية”(4).

“عند هذه النقطة – يقول ڤاليري في محاضرة – أود ان تشعروا وتدركوا الى اي حد من الدقة بلغت مهمة الشاعر في العصر الحديث، وكم من الصعوبات (التي كثيراً ما لا يكون متيقظاً لها لحسن الحظ) يصادف الشاعر في اداء هذه المهمة. إن اللغة عنصر عملي شائع. فهي في الضرورة أداة خشنة، لأن كل إنسان يتناولها ويعالجها بحسب احتياجاته، ويميل الى الانعطاف بها بحسب شخصيته. إن اللغة، مهما تكن شخصية؛ ومهما تكن طريقة التفكير بالكلمات، قريبة الى نفوسنا، فإن لها مع ذلك اصلاً نفعياً، ولها غايات عملية خالصة. ومن هنا، فإن مشكلة الشاعر هي ان يستخلص من هذه الاداة العملية، وسيلة لخلق عمل هو في جوهره غير عملي”(5).

IV

الشعر – هو بلوغ حالة الابتكار الدائم. الشعر ليس سوى ذلك. وعلى تراكيب الجملة والمفردات في الشعر أن تكون واضحة بقدر الأمكان، اما المعنى فملتبس، ومتعدد، وغير قابل قطعاً لأن يتماثل مع اي “وظيفة نهائية” للمفردات. وهذه اللا-معادلة اساسية في الشعر. اما النثر، النثر الحقيقي – (لا كل ما هو ليس بشعر) فيجب ان يتماثل كافتراض هندسي – اي ان يُلغى آن يتم فهمه. ويمكن المزج بين هذين النموذجين بالتعاقب. الشاعر الحقيقي لا يعرف تماماً المعنى الكامن في ما حظي بكتابته. فهو، إذذاك، قد يتحول الى قارىء عادي، لحظة فراغه من عمله. لقد كتب اللامعنى: ما يعني “تلقي” المعنى وليس “تقديمه” (وشتان بين الاثنين).

كيف يمكن تصور هذا العمل المفارق؟ – كتابة ما يُصوِّب ما لم نُعطِ. الشعر ينتظر معناه – الشعر يُصغي الى قارئه. – كذلك، عندما اقول (والكلام لڤاليري) إني انظر افكاري، صُوَري، يمكنني القول إني منظور ايضاً. فأين نضع “الأنا”، ولماذا تكون هذه العلاقة لامتناسقة؟

على القصيدة ان تكون عيد العقل. لا يمكنها غير ذلك. العيد: لعب لكنه احتفالي؛ صورة لما لا نملكه، لحالة تكون فيها الجهود فقط موقّعة، متحررة. إننا نحتفل بشيء ما عند إنجازه او تقديمه في أنقى صوره وأبهاها. هنا ملكة اللغة، وظاهرتها العكسية، والادراك، وهوية الاشياء التي تفصل بينها. فنضع جانباً مشاقّها، نقائصها، عادتها. بعد انتهاء العيد، يجب الا يبقى شيء. فقط رماد، وأكاليل زهر مدوسة.

يجب التمييز بين الفعل الشعري والفن الشعري – الذي يهدف الى إنتاج هذا الضرب من الفعل أو اثارته او تحضيره او عزله.

كل حدث، كل انفعال، مثير في حد ذاته، يعمل على انتاج الطاقة الحرة فعلاً مباشراً، بدون تحديد حاجة واضحة، بدون إحداث مشروع، رغبة (غير الاحتفاظ بهذه الاثارة بالذات، وتثبيتها، ولمسها)، هو فعل، مادة او حدث “شعري”. كذلك كل حالة موصوفة بذلك الانتاج من الطاقة، مانحة الأشياء مدلولها، هي “حالة شعرية”.

إن وسائل الانتاج هي دائماً غير مباشرة. والفن الشعري يبلغ دائماً هدفه بصورة غير مباشرة.

الالتباس، كما سبق ان قلنا، هو مجال الشعر الخاص. كل شعر، هو ملتبس، متعدد الاصداء – كما بنيته، الايقاع + المعنى تُظهر ذلك.

الشعر فنّ الكلام من أجل لا شيء. لكنه يوحي بكل شيء. على الشاعر ألا يقول ابداً “السماء تمطر” بل أن يُحدث المطر.

لا تخطيط في الشعر. الشعر يختفي ما إن نطرح عليه الأسئلة: ما تعني بذلك؟ ما اردت ان تقول؟ فالقول بأن هذا الشيء يعني كذا، يقودنا الى شيء آخر، وليس الى حالة. أما بالنسبة الى العقول اللاشعرية، فثمة ميل دائم الى ترجمة الشعر الى نثر. وتُسمّي ذلك “فهماً”.

عندما يكون الشعر جميلاً لا نفكر في “الفهم”.

لقد ألف القارىء الشعر الكلاسيكي. والصفة الابرز في هذا الشعر، هي انه شعر مركّب. هناك (على العموم) إعداد مزدوج له: “الفكرة” – “الشعر”. ولا يعني ذلك خلوّه تماماً من صيغ موفّقة، واحياناً موفّقة جداً، لكن الشعر الكلاسيكي إجمالاً، هو اشبه بترجمة من لغة ذات شروط الى لغة بشروط أخرى.

“اذا سألني أحد – يقول فاليري – أو اذا تساءل احد (كما يحدث في الواقع، وبحدّة في بعض الاحيان) ماذا اردت ان اقول في قصيدة معينة، فإني اجيب بأني لم أشأ ان اقول شيئا، بل ان افعل شيئاً. وهذه الرغبة في الفعل، هي التي كوّنت معاني الاشياء التي قلتها…

“كلما زادت مطابقة القصيدة لـ”الشعر”، قلّت القدرة على التفكير فيها نثراً، من دون ان تفقد كيانها. إن تلخيص قصيدة او عرضها في عبارات نثرية، إنما هو سوء إدراك لجوهر الفن. فالضرورة الشعرية لا يمكن ان تُفصل عن الشكل الحسي، والأفكار التي يحويها النص الشعري او يوحي بها ليست في أي حال هي الهدف الوحيد او الغرض الرئيسي منه، بل هي بالحريّ “الوسائل” التي تتحرك بالتزامن مع التفعيلات والأوزان والايقاعات من اجل ايجاد او إطالة حالة خاصة من التوتر والتسامي لتنشىء في داخلنا عالماً او شكلاً من أشكال الوجود يفيض بالهارمونية”(6).

إن الغاية من الشعر هي الادهاش، يعني حالة من التوازن الزائف، والافتتان من دون “الرجوع الى الواقع”.

على نقيض الشعر المعقول، السردي، وحكايات لافونتين، وعاطفية موسيه وغنائيته “الأنسانيتين”، حيث الكلام المباشر.

بينما عند مالارميه، يتجاوز تبادل الأصداء كل معنى (لأن كل الأبيات الشعرية لا تعني شيئاً، وإلا فهي ليست بأبيات شعر).

وهذا ما جعل مالارميه في حالة جفاف. والجفاف هو حالة طبيعية عند الشاعر. لماذا؟ لأنه، لو لم يكن كذلك، لما كانت أي قيمة للُّقية الشعرية. الجفاف تفرضه شروط. فهو يعني: قلة إنتاج او إنتاجاً جد نادر. والندرة تدخل في تحديد المنتج.

هوغو خصب. مالارميه جاف. ولكن لو كل ما كتبه هوغو تسنى لمالارميه، لكان مالارميه رفض 85 في المئة منه. وما تبقى لا يمكن نشره وحده. مثل هذا الجفاف ليس عدم إنتاج، ولكن عدم قبول. إنه جفاف خارجي؛ لأنه داخلياً، قد تسنّى لمالارميه أيضاً المقدار نفسه من الأفكار والصور والكلمات.

عند هوغو، كل شيء يُقال في الشعر.

عند مالارميه، لا يقال شيء إن لم يكن شعراً.

الميزة الأهم في اعمال مالارميه، هي العمل الذي تستلزمه. فالعمل الادبي قد يبلغ هذا العمق أو ذاك، يعني التأثير في هذا العمق اللغوي أو ذاك: القبول بكل ما هو مُعطى، من أشكال وتعابير وكلمات؛ أو بالعكس، إعادة النظر في هذه العناصر.

عند مالارميه، لا شيء معطى تقريباً. فهو يعمد دائماً الى إعادة تحديد الكلمات، الى إعادة فحص التعابير. وهو عملٌ لا حدود له ¶

المراجع

1) P. Valéry: Cahiers, 2 vol. (Pléiade) NRE.

– P. Valéry: Oeuvres, vol. (Pléiade) NRF.

2) La Création Artistique, Bulletin de la Société Française de Philosophie, 1927.

(ترجم هذه المناقشة الى العربية بما فيها كلمة فاليري، بديع الكسم، وصدرت عن منشورات الرواد – دمشق، 1953).

3) Gaêtan Picon: Panorama des idées Contemporaines, NRF, 1968.

-4 P. Valéry: Variété II, NRF

-5 P. Valéry: La poésie Pure

(ترجم هذه المحاضرة أسعد حليم، راجعها د. محمد مندور، وصدرت ضمن مجموعة مقالات بعنوان “الرؤيا الابداعية” في “سلسلة الألف كتاب” – القاهرة 1966).

-6 Le cimètiere Marin, commenté par G. Cohen, Préfacé par P. Valéry.

(مقدّمة ڤاليري، ضمن المقالات المترجمة في “الرؤيا الابداعية” المذكورة أعلاه).

قصائد نثر من “دفاتر” ڤاليري

الانسان الزجاجي

“مستقيمة هي رؤياي، صاف احساسي، كاملةٌ باعتلال معرفتي، وجدُّ طليق، وجدُّ واضح تصوّري، وعلمي جد منجز، بحيث أتغلغل منذ طرف العالم حتى كلامي الصامت، ومن “الشيء” اللامتشكل حتى الرغبة المثارة، على طول الالياف المعروفة والمراكز المنظمة، أنوجد، أتجاوب، أنعكس، اهتز حتى لانهاية المرايا– انا من زجاج”.

*

أحسّني كأن فارساً يمتطيني

بلا وجه – يستحثني ضد افعالي –

يضربني ويحتجزني يسوطني

بالأحداث – يهشمني بالعوائق

يبدل اسمه، يستوقفني ليهشمني-

يسخر من قواي،

يفرض الفوضى

يفرط في استعمال نفَسي

يسحق قلبي في يده

لا استطيع أن الحق بإرادته

يمتطيني كمجنون

ارتجف وأعدو

لا يمكنني أن استدير لأراه – لا يمكنني

ان أكمل رؤيته.

أنه يفلت من حركات العقل.

آه! فلأنتقل الى انسان آخر…

أنا الفكرة الرئيسية

إمض! قف. إظهر؟ أصغِ –

أصغ! استيقظ، حطّم قيودك، كن –

أخرج من الظلمات، من هالات الغموض، من الأجزاء اللانهائية،

يا المبعدِ في الجمود الشامل

تملّص من السلام، من الليل، أطفُ

أبعِدْ مرفقيك، يديك، اصابعك، تمطَّ، تثاءب!

قف! قف! تصلّب، لتظهر قوتك أكثر

على أسنانك

أعد صنع نصب، وعلو، استعد! الساق على القاعدة!

توّج نفسك، ارسم النظرة. أحسّ بأنك

اداة هذا النهار الذي يبدأ والعمل

الذي يستدعيك

انا الذي يناديك، انا، لا أستطيع شيئاً بدونك،

وأستطيع كل شيء معك،

كنت في ظلمتك وفي تكوينك

كنت مبعثراً، قريباً وبعيداً –

في جوهرك –

تعال مد يد العون! كن جسداً وهيكلاً عظمياً،

كن صورتي، عينيّ، لساني، مأبضي.

كن لأكون، كن

لأطاع. لأكن الوصية التي تنطق بها.

صوتي هو صوتك ولا تميّز

ارادتي. لكنك تتمنى.

أنا لم اكن في البداية. ثم ولدتُ بين افكارك

لم اكن سوى احداها. فطرية، غامضة.

لكنك الآن لم تعد انت ذاتك اطلاقاً،

انت ذاتك، حياتك، دمك، مخاوفك، ساعاتك، صوتك

سوى عبد اليوم، الفرصةِ السانحة، حظي!

انا وحدي الفكرة التي توافق كيانك، وانت

الانسان الذي يلائمني

انت حظي، انا خسارتك الوحيدة والأبدية

أتيتُ كالمصادفة في اضطراب رأسك

اما انت، فمصادفات اخرى ووجه آخر من الاشياء

جعلتك كأنك لي.

سر في دربك! طارد! اسع وراء ما يحييك –

ستخلط بيني وبينك، ستظنني اياك بالذات –

لن تسقط الا على عائق مخفي

عيناك ستبصران ما اشاء ان ابصر –

عقلك العادي ذاته سيدهش –

سيعثر على دروب بحيث تبدو أحمق-

ستقول ما يفاجئك. ستلقي نفسك صنعتَ محالك.

لن تفهم حدة ذهنك الخاص.

ستعتذر من بصيرتك ومن قدرتك

ستخجل من كسب مثل هذه الأرباح.

ستغمغم بخشوع آيات.

ولكن أي أعجوبة لأجلي،

ذلك الجسد الرديء، ذلك الفرد البائس

تلك الصحة الضعيفة،

تلك الأعصاب الساخطة دائما بعضها على بعض،

كانت واجبة لي

أي أعجوبة جعلتني اكون. يا للظرف، يا للانساني، يا للحظ الوحيد!

كثر من الآخرين لم يسيطروا عليّ.

لقد عثرت في بنيتك وفي مادتك

على الساعة، الكينونة، ساعة الكينونة…

على تزامن ذكرياتك، اليوم الذي احدثها، طبيعة نومك،

فراغك، ميولك الغريبة،

على قوت في ضعفك،

على إمكانٍ في جهالتك،

على فرصة في تقززك…

الآن يمتلك واحدنا الآخر، نتمازج،

نتحاب!

انت مجنوني بسببي.

*

على شجرة الجسد يغرد طائر الروح المنمنم.

*

على ركبتي الأرض

لنشرب الحليب الساكن

لنترك البراءة

للأوراق في الريح – بدون رعاية

الفكر – لنترك الشيء بائرا.

*

السماء عارية. الدخان يطفو. الجدار يشع.

آه! كم اود التفكير بصفاء!

*

هاي – كاي

كنت أنتظر لا اعرف من؟ (انت او النهار – او -)

وولدت فكرة.

*

يبدو الجبل كأنه ينتظر شيئا ما،

والماء الحي كأنه يسعى وراء شيء ما

والشمس كأنها تبحث في بطء خطوة خطوة

عن النقطة التي ستبصر منها شيئا ما.

*

فجأة يتخذ القمر مكاناً

في اضطراب المساء

كامرأة فضولية وسط حشد من الناس

تجد نفسها في الصف الأمامي ¶

هنري فريد صعب

ملحق النهار الثقافي