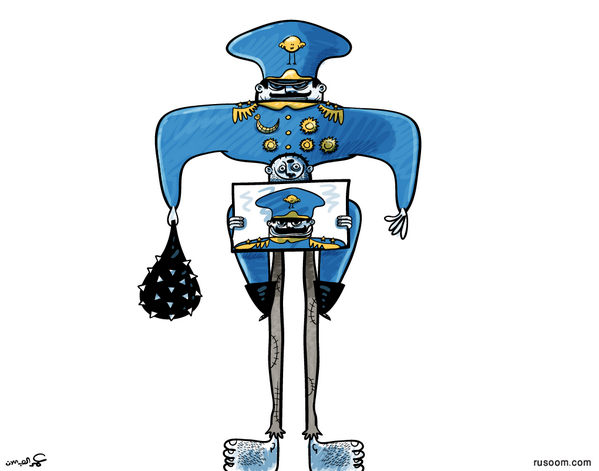

المثقفـون وقضية امتهان الإنـسان

ياسين الحاج صالح :

أثارت ردود الفعل الساخطة التي أبداها مثقفون وإعلاميون عرب على صور التعذيب والامتهان اللذين تعرض لهما سجناء عراقيون في سجن أبو غريب ردود فعل ساخطة مقابلة، تتساءل: أين كان هؤلاء المثقفون والإعلاميون حين كانت سجون صدام تشهد تعذيبا مروعا وبهيميا لسجناء الرأي ولأقاربهم؟ أين كانوا حين كان السجناء السياسيون يُقتلون دون أن يتعرض أحد من قاتليهم للمساءلة، حين كانت أجهزة الأمن في العراق وغير العراق تحيي وتميت وتنهب وتغتصب؟…

السؤال مشروع حتى وإن كان غرض طارحيه إضفاء صفة نسبية على قبح الممارسات الأميركية، وحتى وإن لم يكن طرحه في سياق “فضيحة أبو غريب” هو المدخل المناسب للتساؤل حول مواقف المثقفين العرب من قضايا التعذيب والقتل والاعتقال خارج القانون في بلدانهم. لا يمس شرعية السؤال أيضا الطرح الخطابي له، أعني طرحه لا طلبا لإجابة شافية بل لإحراج المخاطبين المفترضين وإسكاتهم.

حقا، أين كان المثقفون حين كان سجناء رأي عراقيون وسوريون ولبنانيون وفلسطينيون ومصريون وأردنيون …إلخ يمضون السنوات الطوال في سجون للتعذيب، مثل تدمر السوري وأبو غريب العراقي نفسه وأبو جويدة الأردني وغيرها من السجون “الشقيقة”؟

ماذا كان يفعل المثقفون والإعلاميون العرب حين كان مواطنوهم يعتقلون من دون محاكمة ويعذَّبون ويهانون ويُقتلون بالمئات والألوف وعشرات الألوف؟

لماذا لم يكن صوتهم مسموعا أو مؤثرا في حين أنه مجلجل اليوم ضد تعذيب عراقيين على أيدي الأميركيين والبريطانيين؟

تحيل هذه التساؤلات على قضيتين:

الأولى، موقع المثقفين العرب من قضايا التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية مما لا نشكو من ندرته في معظم بلادنا العربية.

الثانية، موقع هذه القضايا في الثقافة العربية المعاصرة. وفي حين أن إجابة مفصلة عن التساؤلات المذكورة خطوة لا غنى عنها لكي تستعيد ثقافتنا كرامتها، فإننا لا نطمح هنا إلى ما يتعدى إجابة تخطيطية عنها.

إلى ذلك، سيقتصر هذا التناول على إطار للإحالة أكثر تواضعا، هو سوريا في الربع الأخير من القرن العشرين. إذاً: أين كان المثقفون السوريون حين اعتقل ألوف من مواطنيهم وعُذِّبوا وقُتلوا في تلك البرهة، وفي الخصوص في العقد التاسع المظلم من القرن العشرين؟

أصناف المثقفين

في صورة أولية يمكن تصنيف المثقفين السوريين ثلاثة أصناف أو أربعة استنادا إلى موقفهم من الملفات الإنسانية في بلدانهم والبلدان العربية المجاورة: المثقف الخائف، المثقف المنحاز، المثقف الذي لا يعرف، والمثقف الذي تكلم.

المثقف الخائف

هو مثقف لم يحتج على التعذيب والقمع لأنه يخشى أن ينضم إلى حشد المعذبين المقموعين. هذا المثقف خائف من شيء مخيف بالفعل، لا “من خياله”، على ما يقول تعبير سائر في سوريا. شيء تُتداول حكاياته المروعة همسا وراء جدران أربعة. لقد سمع مثلا أن بين خمسمئة وألف سجين قُتلوا في سجن تدمر (حزيران 0198) انتقاما لمحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد. وقد سمع (ولم يتح له في الغالب الأعم أن يقرأ) عما جرى في حماه في شباط 1982. وعن قرب، هو يعلم أن جاره قد “اختفى” منذ سنوات من دون أن يُعرف شيء عن مصيره. ولعله سمع روايات يصعب التيقن من صحتها عن اختفاء شاعر أو اختطافه وموته لأنه كتب قصيدة مقذعة في حكام البلد. وأن يكون من غير المتاح توكيد أمثال هذه الروايات فأمر يزيد، ولا ينقص، من طاقتها الترويعية، إن صح التعبير.

رغم أن شروط التعذيب والترويع تطلب كلام المثقف وشهادته واعتراضه، إلا أنها، هي نفسها، التي تجعل الكلام والاعتراض مستحيلا.

يتفاوت السؤال الذي يطرح هنا: هل ينبغي للمثقف أن يقول “الحقيقة في وجه السلطة” (إدوارد سعيد) مجازفا برأسه أم أن ينجو برأسه ساكتا على جسد الحقيقة الميت؟ هل كان ثمة ما يمكن فعله أو قوله حيال مجزرة تدمر 1980 أو حماه 1982 مثلا؟ ليس هناك إجابة سهلة، لكن قبل ذلك ليست المسألة سهلة. إنها مسألة قصوى: من يتكلم يمت! من يحتج علنا يُقتل!

المثقف المنحاز

ليس من الضروري أن ينحاز المثقف طمعا أو لأنه “مثقف سلطة”. فقد ينحاز لأنه خصم سياسي أو إيديولوجي للمقموعين (من غير عقيدته أو حزبه أو قومه أو… طائفته).

لم يكن قليلا عدد المثقفين السوريين الذين اعتبروا ما تعرض له مواطنوهم من اعتقال وتعذيب وإذلال في الثمانينات مستحقا. في تصريح مشين، قال أشهر الروائيين السوريين في ذلك الوقت، حنا مينا، إنه لن يكتب قصصا أبطالها من المدن التي تبدأ بحرف حاء. المقصود حماه وحلب، وربما حمص. ليس التلميح المتضمن في هذا الكلام خفيا. فالروائي التقدمي والشيوعي ينسب ما جرى في سوريا في تلك السنوات إلى مدن في عينها، وينسب المدن إلى طرف اعتقادي وسياسي “رجعي” وآيل إلى الزوال لأنه يسير بعكس اتجاه “عجلة التاريخ” (لم تكن مفردات الإرهاب والأصولية في التداول السوري يومها)، طرف يقع وإياه على حّدي “تناقض تناحري”.

لكن ما لا يبدو أن الروائي الكبير قد أدركه هو أنه كان في وسعه أن لا ينصب أحدا من المدن “الحائية” أبطالا في رواياته، وأن لا يدافع عن اي خيارات سياسية وإيديولوجية مرتبطة بصورة ما بـ”الحائيين” من دون أن يترتب على ذلك في الضرورة صمته عن تعذيبهم وامتهانهم وقتلهم.

على أن هذا الانحياز الإيديولوجي للمثقف يلقى تعزيزا مهما من انحياز ثقافي مقيم. ففي ثقافتنا المعاصرة ليست فكرة التضامن مع ضحايا الظلم والاضطهاد حية وقوية. إنها موجودة كفكرة مجردة، لكن ليس لدينا بعد تقاليد منسجمة في هذا الشأن، ولا أبطال يستظل بأسمائهم ويمثلون مرجعيات رمزية للوقوف ضد الظلم وامتهان الإنسان، ولا أعمال أدبية رفيعة المستوى تعمل على الفكرة وتحييها.

هل يمكن تحميل هذا الانحياز الثقافي مسؤولية عدوانية موقف حنا مينة وافتقاره إلى الحساسية المنتظرة من أديب معروف؟ سنحاول أن نثبت في فقرة لاحقة أن التصور الشائع للانحياز الثقافي منحاز هو نفسه، وأنه يخلط المسؤوليات بدلا من فرزها.

إلى ذلك، ليس من الضروري أن يكون المثقف المنحاز نضاليا ضد المعذبين. هناك المنحاز الصامت. هذه هي حال معظم المثقفين السوريين في الربع الأخير من القرن العشرين بمن فيهم بعض المشاهير جدا ممن لا جدال في وجود عنصر انحياز (يضاف إلى عنصر خوف) في صمتهم. ولا كلمة واحدة عند شعراء كبار ومفكرين مهمين، بمن فيهم من هجروا البلد اشمئزازا من فظاظة السلطة وعضليتها الرعناء.

من صور انحياز المثقف أيضا أن يبرز ما يتعرض له “جماعته” من اضطهاد ويصمت على غيرهم. العلماني يصمت على قمع الإسلاميين، والشيوعي العقائدي على اعتقال من يعتبرهم ليبيراليين، والإسلامي على قمع الشيوعيين والعلمانيين. هذا الانحياز هو أقوى الآفات التي تعانيها فكرة حقوق الإنسان التي حضرت في ثقافتنا وحياتنا العامة بعد سقوط الشيوعية المركزية وورثت غير قليل من عاهاتها وتعنتها.

المثقف الذي لا يعرف

هو مثقف يفتقر إلى معرفة كافية، أو لا يعرف شيئا على الإطلاق عن القمع في بلد عربي آخر، مجاور خصوصا (ما دمنا نتحدث عن المثقفين العرب). ولا نعني بالتأكيد انه لا يعرف ما يجري في بلده. فجهله بالتعذيب والقتل في بلده ـ وهو المثقف ـ أقبح من الصمت نفسه، وهو مستحيل على كل حال.

هذا ينطبق على السوري حيال ضحايا القمع في العراق أيام صدام حسين، وعلى اللبناني حيال المقموعين السوريين، وعلى المصري حيال ضحايا التمييز والقمع في السودان، وعلى المشرقيين حيال جارهم الفلسطيني المقموع على أيدي سلطاتهم … والعكس في جميع الحالات.

هنا يتداخل انعدام المعلومات أو ضآلة الموثوق منها ليشكلا عائقا حقيقيا. وقد كان هذا الشرط مؤثرا بالفعل بالنظر إلى حال الإعلام العربي وتدني فرص الحصول على معلومات من مصادر محترمة، وفي الخصوص قبل عصر الفضائيات والانترنت. على سبيل المثال كان ثمة شكوى حقيقية في سوريا من صمت عربي ودولي مطبق حيال ما جرى في سوريا خلال عقد الثمانينات المظلم، ومن المحتمل أن مزيجا من شح المعلومات وضآلة فرص الوصول إلى المتاح منها (مكتوب بلغات أجنبية مثلا: كتاب ميشال سورا عن “الدولة البربرية” والذي يعتقد أنه قتل لأنه تكلم، أو تقارير منظمة العفو الدولية) وإبهامها له ضلع في هذا الصمت.

غير أن هذه الحال مركبة أكثر مما تبدو. فالسوري الذي يتحدث عن ضحايا صدام قد يفتقر إلى الصدقية لأنه يستفيد من سوء العلاقة بين النظامين ليفضح النظام الخصم لا ليدافع عن ضحاياه على أرض القيم الإنسانية العامة (يقوم بدور مماثل لدور المثقفين الأميركيين الذين كانوا ينتقدون سجل حقوق الإنسان في المعسكر السوفيتي السابق، ويغضون الطرف عن سجل حكومتهم الداعم لأنظمة وحشية)، وبهذا يكون اهتمامه مغرضا، ودافعه لجمع المعلومات عن طغيان صدام مريبا. وهو فوق ذلك مراء ومنافق لأنه صامت على الضحايا في بلده. وحين يكون نزيها فإنه قد يصمت على حال العراقيين لأنه لا يستطيع الكلام على حال السوريين (يمكن إبدال الأطراف دائما). وقد يدفع تعقيد هذه الحال الناس إلى عدم الاهتمام والتجاهل: فلماذا أتابع ما يجري في السودان، في دارفور الآن أو في الجنوب في وقت مضى، في حين أنا لا أجرؤ على قول كلمة واحدة عما يجري في بلدي؟ نريد من ذلك أن الأمر لا يتعلق دائما بجهل أو بندرة المعلومات بل بتعمد الجهل لاعتبارات سياسية وأخلاقية.

هذا لا يقلل من ضرورة التغلب على العوز المعلوماتي بنشر معلومات موثقة ودقيقة. فلا شيء يسيء إلى قضايا حقوق الإنسان أكثر من معلومات منحازة أو جزئية أو مبالغ فيها. ولعلنا نتفهم أهمية المعلومات الدقيقة والشرح الرصين حين نسمع غربيين متعاطفين مع قضايا عربية يلحفون على أصدقائهم العرب أن يشرحوا مرارا وتكرارا للأميركيين والأوروبيين ماذا جرى ويجري للفلسطينيين، بدلا من الاستغناء بعدالة القضية الفلسطينية عن الحاجة المتكررة إلى شرحها.

ليست قصص التعذيب والقمع معروفة من تلقاء ذاتها. بل باتت معرفتها اليوم حصيلة عمل تخصصي إعلامي وحقوقي وسياسي وثقافي، وليست مجرد أمر يتعلق بالمشاعر وروح التضامن. وأبو غريب بالذات مثال مبين. فلو لم تنشر بعض صور التعذيب والإذلال لبقي الكلام المجرد والشهادات الكلامية غير مثيرة للسخط العالمي وغير مؤثرة في أوضاع ضحايا السجن.

المثقف الذي تكلم

الصنف الأخير هذا هو ما يفضل نسيانه أو التكتم عليه عقائديو الأميركانية المتعصبون.

يتعلق الأمر هنا حصرا بمثقف مهاجر أو منفي في عقود الموت العربية (سبعينات القرن العشرين وما بعدها). اهتم مثقفون من هذا النموذج بقضايا حقوق الإنسان قبل عقد من موجة التسعينات. لكن كثيرين هاجروا هربا من السلطة المضادة للثقافة لكنهم حافظوا على صمت مطبق، خوفا أو انحيازا أو أنانية.

لكننا نجد اليوم مثقفين مقيمين في بلدانهم يكشفون وقائع القمع ويدافعون عن الضحايا. هناك تقدم لا جدال فيه على هذا الصعيد مهما أمكنه أن يكون منقوصا من نواح أخرى.

الانحياز الثقافي

هل يصح لوم المثقفين على صمتهم بينما ثقافتنا هي الصامتة على قضايا التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية؟ وهل المثقفون منحازون ضد بعض المقهورين من مواطنيهم أم أن ثقافتنا منحازة وغير مدركة لانحيازها؟

يستطيب مثقفون كثيرون أسئلة من هذا النوع، وتتراءى لأذهانهم عميقة وحكيمة. لكننا نعتقد أنها أسئلة سطحية ومزورة في آن واحد، وتقوم على خلط في مفهوم الثقافة وفي مسؤولية المثقفين وفي علاقة المثقفين بالثقافة والمجتمع والسياسة.

فهي تصدر عن منظور ثقافي وسياسي يجعل من الثقافة هوية، ومن الهوية ماهية ثابتة، ومن الماهية قدرا مقدورا لا يتغير ولا يتزحزح، مدونا في جيناتنا أو في “عقل عربي” متماثل مع ذاته عبر العصور والبلدان. وحيال هذا القدر المُصمّت لا دور للفاعلين الثقافيين، ولا تتعدى خياراتهم الخضوع له والتسليم به فيفقدون تأثيرهم، أو رفضه رفضا خارجيا وسلبيا غير مؤثر. وليس ثمة علاقة تفاعل وتأثير بين الثقافة والمثقفين. ويفترض أن صمت شاعر كبير وفظاظة روائي كبير (سابقا) وسلبية مثقفين مرموقين… هي من ثمار تلك الثقافة القدرية (كلهم خصوم فصحاء جدا لها) ولا علاقة لها بموقع المثقفين، هؤلاء أو غيرهم، من بنى السلطة والسياسة والإيديولوجيا في بلادهم، ومن مواقعهم الاجتماعية وأنماط حياتهم، ومن انتماءاتهم وولاءاتهم الحديثة وما قبل الحديثة، وبالتأكيد من خوفهم وجهلهم وأهوائهم.

نعم ثمة انحياز ثقافي لا شك فيه، وأول أشكال هذا الانحياز انصراف النظر الاتهامية عن ثقافتنا المعاصرة، الثقافة المعيشة والحية، نحو ما يفترض أنها ماهية عربية أو إسلامية ثابتة وفاسدة.

وما ثقافتنا المعاصرة؟ إنها ثقافة الخوف من سلطات مخيفة، واحتلال إيديولوجيات متعصبة للضمير والعقل، وشح مصادر المعلومات المستقلة والموثوقة، والرقابة على الإعلام وقمع حرية التعبير، ونظم حكم تسلطية قائمة على الولاء والعصبيات الجزئية… إنها الثقافة التي أنتجت المثقف الخائف والمثقف الغافل والثالث المنحاز وقليلا من الناطقين. لهذا الانحراف الثقافي دور أكيد في هزال شاغل فكرة حقوق الإنسان في ثقافتنا المعاصرة، ولو لم يكن ذلك إلا بفضل تثبُّتِه على مقاربة ثقافوية (مبتذلة وحشوية في الواقع رغم بريقها الظاهري) وتجنبه مقاربة قضايا السلطة والثروة والعصبية، وعجزه عن تطوير بعد أخلاقي في مقارباته للحداثة والنقد الثقافي. والغريب أن الانحياز الثقافي يستصلح لنفسه قيم الكونية والحرية والحداثة والعقلانية. لكنه يصدر عن نزعة إنسانية مجردة عاجزة عن التعرف على الإنسان وحب الإنسان والدفاع عن الإنسان في أولئك الناس النثريين حولنا والمنثورين أمام أعيننا. لعله لذلك بالذات، فإن مفهومه للحداثة تطفلي، وللعقلانية اعتقادي، وللحرية بورجوازي وجمالي، وللكونية التحاقي.

ليس الانحياز الثقافي مفهوما على وجهه الصحيح غير تعبير عن تنصل بعض المثقفين من مسؤولياتهم الثقافية (توسيع الطاقة الاستيعابية لثقافتنا لتغطي قضايا حقوق الإنسان بطريقة وعمق يختلفان عن الاستهلاك الإيديولوجي الحالي) والسياسية (“قول الحق في وجه السلطة”) والأخلاقية (التضامن النقدي مع ضحايا القمع).

ثمة مثقفون “حداثيون” و”علمانيون” ينتقدون بلا تضامن، مما يجعل نقدهم بمثابة “لوم للضحايا”، بل إهانة عدوانية وموتورة للمقموعين; وهذا ما يرده إلى مجرد وجه آخر لتضامن بلا نقد يسهل انحطاطه إلى تعصب وقبلية وسياسة هوية.

ضد القبلية كان إدوارد سعيد يقول: لا تضامن بلا نقد، ونكون أوفياء لفكر مؤلف “لوم الضحية” إن قلنا ضد القبليين الجدد: لا نقد بلا تضامن. وهذا صحيح في الخصوص في هذه السنوات حيث أضحى الانحياز الثقافي حداثة و”تحديثا للفكر العربي”، والافتقار إلى الشعور عقلانية، والفظاظة والعجز عن التعاطف مع الضحايا “علمانية”!