التمديد والتوريث والفخ القاتل

منصف المرزوقي

إشكالية نكاد نختص بها نحن العرب في العالم

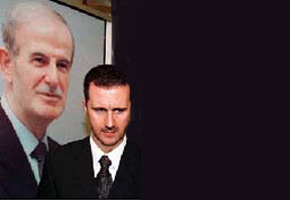

، عدا استثناء آسيوي واحد هو كوريا الشمالية وأفريقي يتيم هو الكونغو. وكانت بداية الغيث الجلسة التاريخية للبرلمان السوري عندما عدل الدستور في خمس دقائق سنة 2000 لتورث أول جمهورية عربية.

وبما أنه لا وهم لأحد بشأن فوز أي شخص في “انتخابات” على السيد بشار الأسد.. واعتبارا لصغر سنه النسبي وتمنياتنا له بطول العمر وقدرة السلطة على حفظ الصحة، فإننا نتوقع أنه سيبقى في الحكم إذا لم يحدث طارئ، أربعين سنة على الأقل.

كذلك لا وهم بشأن إمكانية نقل السلطة خارج العائلة بعده مما يحتم على المورث أن يورّث ما ورث.

هذا ما يجعل الجمهورية العربية السورية موجودة على الورق، أما الموجود في الواقع فهي الجملكية السورية الأسدية، قياسا على المملكة العربية السعودية، بما أننا أصبحنا نسمى بأسماء العائلات المالكة للضيعة المسماة وطنا.

وبعد الفتح السوري العظيم في ابتكار نظم سياسية ثورية لم يسمع بها أحد من قبل، رأينا القدوة الحسنة تتوسع نحو مصر وليبيا واليمن وحتى الجزائر.

أما في تونس فإن السيناريو المبتذل متواصل، بل إنه شهد فصلا جديدا بعد المناشدة “العفوية” التي قام بها مجموعة من الأشخاص لبن علي بألا يَحرم الشعب التونسي من قدراته الفذة، والترشح للرئاسة سنة 2014 خلافا لوعده وللدستور الذي سنه بنفسه.

ثم جاء إنذار صهره بأن مشروع بن علي التاريخي سيتواصل بعد 2014 ليؤكد أن التوريث على قدم وساق. هو يعمل عليه بدأب مغازلا الإسلاميين وناشرا صورة المرشح المؤمن عله يسمى يوما الرئيس المؤمن، حتى وإن انتهى من حمل هذا اللقب أنور السادات النهاية المحزنة التي نعرف.

قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فترثنا بدله زوجته السيدة ليلى الطرابلسي. يا له من فخر لتونس أن تكون أول دولة عربية تحكمها امرأة. هكذا ستضاف الجملكية التونسية الطرابلسية للعقد الفريد بجانب الجملكية السورية الأسدية والجملكية المصرية المباركية والجماليكية الليبية القذافية العظمى.

شعوبنا العربية إذن محكومة من الخليج إلى المحيط بنفس النظام الاستبدادي، لكن بقناعين مختلفين، الملكية بلا قناع والملكية المقنعة. إنه التخلف المستديم والانحطاط الشامل والتقدم الحثيث إلى الوراء.

بدل ضحك لا بهجة فيه وبكاء ليس من ورائه جدوى، لنلعب دور محامي الشيطان. ألم يكن من مصلحة العراق أن يموت صدام في الحكم وأن يخلفه عدي؟

هل كان العراق ولو تحت هذا الشخص يصل إلى ما وصل إليه في ظلّ “الديمقراطية”؟ أليس المثل التونسي محقا في قوله “شد مشومك لا يجيك ما أشوم” (تمسك بالمشؤوم حتى لا يأتيك من هم أشأم)

لنتجاهل أنه

ليس محتوما علينا إلى الأبد أن نقنع بالسيئ خوفا من الأسوأ، متوقفين عند أهمّ ما في الاعتراض. هل حقا التمديد والتوريث بالضرورة شرّ مطلق؟ ثمة مثالان تاريخيان في بلدين غربيين يظهران أنهما كانا أحسن خيار.

الأول هو أميركا حين وقع التمديد للرئيس فرانكلين روزفلت الذي انتخب سنة 1932 و1936 ثم مدّد له سنة 1940 و1944 أي مرتين إضافيتين، والحال أنه لا مجال للأمر في القانون.

الثاني هو إسبانيا حيث تمّ توريث السلطة سنة 1975 بعد موت فرانكو -حتى وإن كان الوريث ليس الابن البيولوجي للدكتاتور وإنما الابن الروحي الذي اختاره هو وليس الشعب- أي خوان كارلوس ملك إسبانيا إلى اليوم.

لا الشعب الأميركي عارض التمديد ولا الشعب الإسباني التوريث. فالتمديد للرئيس روزفلت لم يكن استسلاما لمنقذ عسكري وإنما تجديد ثقة لمدني لم يسارع إلى إعلان الأحكام العرفية وحظر كل الأحزاب تحت ذريعة لا صوت يعلو فوق صوت المعارك المدوية للحرب العالمية الثانية.

كان الأمر على العكس مظهرا من مظاهر صحة الديمقراطية الأميركية وثقتها في نفسها أي قدرتها على مخالفة قوانينها دون مخالفة مبادئها وذلك لظروف جد استثنائية تعود بعدها الأمور إلى نصابها، وهو ما حدث، حيث لم يمدّد من يومها لأي رئيس.

أما التوريث الإسباني فقد انجر عنه عدم تواصل الدكتاتورية كما كان يأمل عتاة الاستبداد، وإنما سنة 1976 استفتاء شعبي وسنة 1977 أول انتخابات ديمقراطية وسنة 1978 إعلان أول دستور حقيقي، أي كل الخطوات التي فتحت الطريق لنظام ديمقراطي فعلي، في ظل ملكية دستورية أدخلت الشعب الإسباني في الحداثة الغربية من أوسع أبوابها بعد أن كان شعبا “عالمثالثيا” يعيش على أطراف أوروبا.

انظر الآن للتوريث عندنا. ما الذي جنته منه سوريا؟ لا شيء، بل وصل الحال إلى اعتقال هيثم المالح وهو في الثمانين من أجل مبادئ وأفكار، كل هذا بعد قمع متواصل لكل الأصوات الديمقراطية.

ما أغرب أن يجد البعض مبررا للدكتاتورية باسم الوطنية، وكأنه لم يتضح، بعد كل تجاربنا المريرة، أن الوطنية مواطنية أو لا تكون، وأن الدكتاتورية الوطنية مفارقة لفظية مثل الثلوج الساخة والنار الباردة.

انظر الآن إلى التمديد، هو ليس حالة استثنائية لديمقراطية واثقة من نفسها حتى تواصل المعركة ضد الغازي أو ضد التخلف، وإنما ذروة استبداد خسر كل المعارك وليس أمامه من خيار غير سياسة الهروب إلى الأمام.

تروى عن جنرال صيني حكمة كان يرددها دوما نابليون “إذا حاربت عدوا فلا تحاصره من الجهات الأربع”. المغزى بدهي، لأن المحاصر من الجهات الأربع بلا منفذ ومن ثم لا خيار له غير الاستماتة في الدفاع عن نفسه وهو ما سيكلف مهاجمه خسائر فادحة كانت تقل لو ترك له منفذا.

المشكلة الكبرى أن مستبدينا حاصروا أنفسهم من الجهات الأربع. كلنا نعرف حجم الفساد الذي أدخلته أنظمتهم إلى دول ومجتمعات كانت نسبيا سليمة منه قبل استحواذها على السلطة.

قد لا تكون لدينا فكرة واضحة عن حجم الجرائم المريعة التي ارتكبت في حق الآلاف من الضحايا في أقبية وزارات القمع والتعذيب وفي السجون والمحتشدات. بطبيعة الحال هم يعلمون أننا نعلم، حتى وإن كنا لا نعرف كل التفاصيل التي يحاولون جاهدين طمسها وهم في رعب دائم من افتضاح أمرهم.

هم ألبوا ضدهم أغلب الأطراف السياسية الممثلة، لا يحاورونها إلا بالشرطي والجلاد والقاضي، مثلما ألبوا الشارع بقصص الفساد التي هي حديث الخاصة والعامة.

أي حلّ آخر أمام هؤلاء المساكين في غياب كل نية مصالحة مع الشعب والنخب وكل قدرة على إصلاح حقيقي؟ طبعا لا خيار غير المكوث في السلطة بأي ثمن ولو كان خراب المجتمع كله، فهي درعهم الوحيد للبقاء خارج السجن وحتى للبقاء أحياء.

إنه الفخّ القاتل الذي أغلقوه على أنفسهم وكانوا بهذا ألد أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا ألد أعداء المجتمع. نحن إذن أمام سجناء وإن كانت سلاسلهم من ذهب وزنزاناتهم من المرمر الفاخر.

الأخطر أنهم حاصروا أيضا المجتمعات من الجهات الأربع بالقمع الوحشي وبالفساد الذي دمّر شيئا فشيئا مؤسسات الدولة، وبالتضليل والتجهيل وبتحالفاتهم الخارجية التي تمكنهم من الصرف على جيوشهم الجرارة ومخابراتهم التي لا تحصى.

قفصان يتواجهان اليوم وداخلهما تتخبّط أنظمة سجينة وشعوب سجينة. داخل قفصهم الذهبي لا شيء غير الدوران في الحلقة المفرغة والداء يزداد عمقا بتجرّع الدواء. وداخل قفصنا الخشبي لا شيء غير قبول الانحطاط والتفكك أو انفجار العنف للخروج من وضع لا يحتمل.

هل هناك حلّ؟ على الأقل فتحُ منفذ في القفصين حتى لا يحارب كل طرف بلا رحمة أو شفقة لأن ظهره للحائط.

ما المنفذ الذي يجب على القوى السياسية والحقوقية العربية تركه أمام الحيوانات الجريحة الخطيرة التي انغلق عليها القفص الذهبي؟

طبعا لا مجال للتفويت في الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، أي حقها في الحفاظ على المال العام وفي العيش بلا خوف من المخابرات وفي تقييم واختيار من يحكمها.

التنازل الوحيد هو الالتزام الأخلاقي والصريح بعدم الملاحقة والمتابعة لهم ولأعوانهم في أجهزة الجيش والأمن شريطة عدم إراقة دم المتظاهرين أو المحتجين عندما تحين ساعة الفصل.

لا شيء عادل في هذا الالتزام الذي يجب التوجه به خصوصا إلى قوات الأمن. لكن الحياة في سلم الأولويات أهم من العدل، ومن مصلحة المجتمع أن يتخلى عن حقه مقابل ألا يموت الآلاف بأيدي بشر مرتبكين وخائفين.

لا قيمة لمثل هذا التعهد ومن ثم لا فعالية له إن لم يصدر بصفة واضحة من كبرى التنظيمات السياسية والشخصيات الاعتبارية في المجتمع المدني، ومن المستحسن أن يتخذ صبغة عقد جماعي تمضيه كل الأطراف الفاعلة أو أن يكون جزءا من برنامج جبهة سياسية منشودة، ليفتح أخيرا منفذا في القفص.

حالة خاصة هي الحالة السورية، لأن النظام الاستبدادي لم يرتهن فقط لجهازي الشرطة والجيش لكن طائفة بأكملها.

هنا يجب أن يكون رفض “تطييف” الاستبداد واضحا وصريحا مع تذكير إخوتنا العلويين أن النضال في تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن هو ضدّ مستبدين من المذهب الأغلب.

وفي المقابل ما المنفذ الذي يمكن للسلطات الحبيسة في قفصها الذهبي تقديمه للشعب والنخب المسيّسة؟

صعب تصور يد ممدودة من طرف من هم على هرم السلطة، وقد نخرت فيهم البارانويا والعنجهية وزالت منهم منذ أمد بعيد قدرة التخاطب مع الناس من موقع سيد القوم خادمهم.

صعب أيضا تصور حماتهم الأجانب يحثونهم على إرخاء القبضة الحديدية التي وضعوها حول عنق المجتمع. والأمل الحقيقي في المستويات الوسطى من السياسيين وأجهزة الأمن والجيش والقضاء والإدارة التي لا تريد تمديدا وتوريثا هما بمثابة إعلان حرب ضد المجتمع.

إن مسؤولية هذه الطبقة هامة للغاية لأنها هي التي تنفذ الأوامر وبوسعها إفشالها ولعب دور مركزي في الحل السلمي للأزمة الخانقة بإزاحة من لا يدفعهم الخوف إلى تجميع عوامل معركة لن ترحم أحدا.

بعدها يمكن فتح باب الحوار الذي أغلق لعقود مع قوى المجتمع لأعظم مهمة تنتظرنا، إعادة البناء جماعيا فوق الخراب، بناء المؤسسات والدولة والقيم.. وخاصة الاحترام الضروري بين الشعب وممثليه، وكان أكبر ضحية هذه العقود المظلمة.

خارج هذا الحلّ أي مستقبل لنا غير التمديد في عذابنا وتوريثه للأجيال المقبلة

الجزيرة نت

تعليق واحد