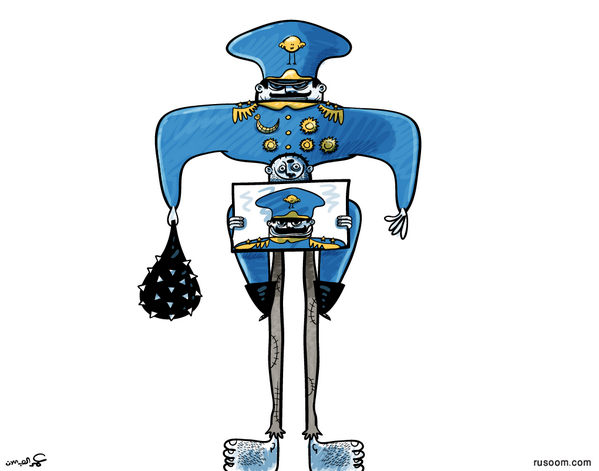

صنائع الاسـتبداد – من ذاكرة صفحات سورية

حلل عبد الرحمن الكواكبي “طبائع الاستبداد”، كان جزءا من صوت النهضة

العربية التي رسمت معادلتها الصعبة من اجل مقاومة الاستبداد، وبناء افق

الحرية والاستقلال في العالم العربي. يستعير “الملحق”، في هذا العدد

الخاص، صوت احد رواد النهضة العربية، من اجل ان يساهم في رسم أفق المعركة

الكبرى التي يخوضها الفكر النهضوي في مواجهة القمع. من اجل بناء افق عربي

جديد متحرر من الطغيان من جهة، وقادر من جهة ثانية على مواجهة اخطار الغزو

الخارجي ومقاومة التوسعية الاسرائيلية التي لا حدود لشراهتها وبغيها. ولعل

معركة لبنان من اجل استقلاله وحريته، تلخص اليوم معاني المواجهة بين

السيف، الذي يمسك به الديكتاتور العربي، والقلم الذي يمتزج فيه حبر الكلمات بدماء الكتّاب والصحافيين. السؤال العربي واللبناني، هو كيف

نستعيد قيم النهضة، كي نواجه المستنقع الذي صنعته الأنظمة الديكتاتورية في

هذه المنطقة. اي كيف يستعيد العالم العربي قدرته على المشاركة في صناعة

تاريخه وحماية استقلاله الوطني، واستعادة قيم المواطنة التي أهدرتها انظمة

الطوارئ ومافيات السطات العسكرية

———————————————-

تفكيك الاستبداد هل هو ممكن؟

نصر حامد أبو زيد

منذ بداية القرن الماضي والمثقف العربي، الشيخ والأفندي والتقني، يشكو من الاستبداد، ويحلل أسبابه ويبيّن أخطاره ويقترح الوسائل للخروج منه إلى أفق الحرية وسيادة إرادة الأمة تحقيقا للعدل والمساواة. وها نحن بعد قرن كامل تغيرت فيه الدنيا، وانتقل العالم من عصر التصنيع إلى عصر تكنولوجيا المعلومات، لا نزال نراوح مكاننا من وطأة الاستبداد السياسي والاجتماعي بل والثقافي والديني. تغلغل الاستبداد في تفاصيل حياتنا من وطأة تاريخ طويل من الحكم العسكري أو المشيخي أو الطائفي؛ فالأب مستبد يقهر الزوجة والطفل باسم “تماسك الأسرة”، والمعلم يقهر التلميذ في المدرسة باسم “حق المعلم في التبجيل والتوقير”، والرئيس، أيا تكن درجته، يقهر المرؤوسين باسم “الضبط والربط والنظام”، ورجل الدين يقهر المؤمنين باسم “السمع والطاعة”، والحاكم يقهر شعبا بأكمله باسم “التصدي للأخطار الخارجية”. صار الوطن معسكرا، كلنا محبوسون داخل أسواره نحيّي العلم كل صباح ومساء، وطول اليوم نغنّي الأغاني الوطنية وننشد الأهازيج في حب الأوطان. كان هتافنا في التظاهرات ونحن صغار – إبان الاحتلال البريطاني لمصر والفساد المتعاون معه في القصر الملكي – “نموت نموت ويحيا الوطن”، ولم يكن الأمر مجرد هتاف؛ فقد مات الكثيرون منا على ضفاف القناة وفي أرض سيناء، واستشهد آخرون في معارك حصدت الألوف. في اختصار، دفعنا الثمن وحصد آخرون الثمرة؛ وظلت الأوطان كما هي رهينة احتلال من نوع آخر اسمه “الاستبداد”، جنرالاته من أبناء جلدتنا، يمصون دماءنا حتى آخر قطرة، ويسدّون كل منافذ التنفس أمام شعوب تختنق ومطلوب منها أن تظل تهتف.

في تقديري أن تفكيك الاستبداد مسألة بسيطة وسهلة فحواها أن نكفّ عن “الهتاف”، وأن نعيد النظر في مسألة أننا يجب أن نموت لكي تحيا الأوطان. لماذا يجب أن نموت؟ وأي أوطان هذه التي ستبقى بعد موتنا؟ لقد متنا وبقيت أوطان لا نعرفها ولا تعرفنا. أسير في شوارع القاهرة، أو بيروت أو دمشق أو الدار البيضاء، فأجد ناساً لا أعرفهم، وأرى مباني شاهقة وفنادق فاخرة أخاف أن أدخلها. أبحث عن أصدقائي والناس الذين أعرفهم وأحبهم ويحبونني فأجدهم في أماكن خانقة، مكاتب التحرير في الصحف أو دور النشر، في قاعات الدرس والمكاتب المزدحمة في الجامعات، أو في المقاهي التي فقدت بهاءها وخلعت أرديتها للكافيتيريات السياحية. أرى وجوههم مرهقة من التدخين والهواء الفاسد، لكننا نتضاحك؛ لأننا مثقفون متفائلون نؤمن بالمستقبل ونتيقن أنه آتٍ لا محالة. هؤلاء أصدقائي الحالمون الذين أحبهم وأسعى إليهم؛ لأنهم مثلي لا يهتفون موتا في حب الأوطان.

لكنْ هناك مثقفون آخرون يرتادون الفنادق الفخمة والكافيتيريات السياحية، ويسكنون في مساكن فسيحة صحية يأتيها الهواء النقي من كل ناحية، ولهم استراحاتهم الصيفية ومنتجعاهم، هؤلاء أبناء العصر، فهموا روحه وأدركوا أن التغيير والإصلاح – لا يأتي من أسفل الى أعلى بل يأتي من أعلى إلى أسفل. ولأنهم مصلحون حقا فقد قرروا أن يتخلّوا عن صيغ الإصلاح البالية التي تحدث عنها محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهما محاربة الاستبداد والفساد – وأن يتبنوا صيغة: إذا لم تستطع مغالبة الموج فاركبه.

من العجيب أن عبد الرحمن الكواكبي قد نبهنا منذ أكثر من مئة عام أن “الاستبداد أصل كل فساد؛ إذ يضغط على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده، ويغالب المجد فيفسده، ويقيم مكانه التمجد”. يا إلهي كيف لم نتنبه أن الاستبداد أسّ “الفساد” وهو الكلمة المفتاح لكل حياتنا العربية في هذه اللحظة، الفساد أولا، والفساد ثانيا، والفساد أخيرا.

1 – فساد العقل: هل نحتاج للشواهد، وأنظمتنا التعليمية وجامعاتنا وإعلامنا المرئي خير شاهد؟ فساد العقل أدى إلى فساد الهوية، النابعة من فساد الدين، والمؤدية إليه في الوقت نفسه. إقرأ الكتب التي تصدر فكم منها تستطيع أن تواصل قراءته. لقد صارت اللغة تتكلمنا لا نحن الذين نتكلمها، صار العقل سجيناً للغةٍ تكلمها آخرون منذ آلاف السنين. واجتاح الفساد كل قنوات وعينا. يشكو الصحافي البارز صلاح حافظ من اختراق الصحافة، التي أفسدها المال الذي لم يعد يدخل إلى الصحف “عبر مسالكه الشرعية، ونعني الإعلانات الصريحة”، بل صار يتسرب عبر مسالك أخرى غير شرعية، مثل “خلط الإعلان بالإعلام لخداع القارئ والمشاهد والتدليس عليه… فإذا أضفت إلى ذلك نماذج أخرى من نوع الرشاوى الخفية والمكافآت العلنية التي تعودت وزارات وأجهزة وأحزاب، بل ودول أجنبية، دفعها لبعض مندوبي الصحف ووسائل الإعلام من ذوي النفوس الضعيفة والذمم الخربة، لأدركت عمق الاختراق الذي نفذ إلى العمق”. في مقابل هذا الفساد، أو بسبب هذا الفساد، يتعرض الصحافيون والإعلاميون الأحرار “لمضايقات وصلت حدود الاعتداء الجسدي والإيذاء النفسي”. هذا في مصر، أما في بيروت فإن الفساد الملازم للاستبداد لا يرضى بأقل من القتل تفجيرا وتدميرا. إذا فسد الإعلام والتعليم فعن أي “عقل” يمكن أن نتحدث؟

2 – فساد الدين: احتاج المستبد إلى “الدين” ليداري عورات استبداده؛ فأمّم مؤسسات “التقديس”، على حد تعبير المصري الراحل خليل عبد الكريم، لتهتف ليل نهار بعدله واستقامته وحكمته وشجاعته، وتصدر الفتاوى لتبرير مواقفه وقراراته؛ فلم يعد أمام المحتج والمعترض إلا أن يلجأ إلى السلاح نفسه. هكذا ضاع الإيمان لصالح الحركية، ومع ضعف الإيمان قويَ التطرف وصار التدين شكليا (ازدحام المساجد مع كثرتها، إطالة اللحى وتقصير الجلابيب وارتداء الفتيات الحجاب فالنقاب). حين يصير الدين شكليا يصبح هو المحدد الوحيد للهوية، وهنا يتبلور مفهومٌ للآخر فضفاض يساوي بين الأجنبي (الغربي) وابن الوطن (المسيحي والعلماني) فيضع الكل في خانة الأعداء الذين يصبح قتالهم واجبا (سيد قطب قسم العالم كله مسلمين وجاهليين فقط).

3 – فساد المجد: المجد كلمة تتسع لكل القيم والأخلاقيات وأنماط السلوك المثلى اجتماعيا وثقافيا ودينيا. وفساد المجد يؤدي إلى “التمجد”، وهو المجد الزائف الذي حلله بكفاءة احمد البرقاوي من خلال نصوص الكواكبي ثم صاغه بلغة معاصرة فقال: “المتمجد هو البوق الإيديولوجي عند المستبد الذي يزيّف الوقائع والحقائق، هو الذي يقلب الأمور رأسا على عقب، لأنه يخفي أهداف المستبد الذاتية الضيقة ويحولها إلى أهداف باسم الأمة، مستخدما المفاهيم الأخلاقية الأثيرة لدى الناس ولصقها بسلوك المستبد… كحب الوطن، وتوسيع المملكة، وتوسيع المنافع العامة والدفاع عن الاستقلال. لا شك أن عبد الحميد هو المقصود بهذا الكشف والتحليل، ربما أنه، أي الكواكبي، أخفى هذا لسببين: الخوف من المستبد، أو لإعطاء معنى كلي للمستبد والمتمجد”.

إن المتمجد في اختصار هو ذلك المثقف الذي لا يكفّ عن الهتاف، سواء أكان شيخا أم أفنديا أم تقنيا، للمستبد؛ فيتحول هو بالتدريج إلى مستبد صغير، فيتوالد الاستبداد ويعيد إنتاج نفسه في أشكال وأثواب جديدة، فيصبح استبدادا دينيا واستبدادا ثقافيا واستبدادا تعليميا. ولأن الاستبداد هو أسّ الفساد، يصبح الفساد هو الهدف الذي يجب أن ينصبّ عليه تفكيكنا. ويصبح السؤال: كيف نفكّك الفساد؟ وهل هذا ممكن؟

نعم يمكن تفكيك الفساد بفضحه ونشر غسيله القذر على الملأ بلا خوف ولا حسابات ضيقة، الفساد الذي يتجاوز السرقة، سرقة المال العام، والنهب باسم الاستثمار، والفساد الذي يتجاوز المحسوبية ويعلي من شأن القرابة على حساب الكفاءة، هذا الفساد الذي يتجاوز أشكاله التقليدية تلك ويصبح قتلا في الطريق العام: شباب ينتحر لأنه لا يجد عملا، أو لأنه حرم فرصة العمل بسبب تواضع نسبه، انتخابات تدار بالرشوة والبلطجة وخراب الذمم وتخريبها، قضاة يُعتدى عليهم ويداسون بأحذية الأمن لأنهم صدّقوا أنهم مسؤولون عن ضمان النزاهة. وأخيرا قتل المثقفين والمعارضين وأصحاب الرأي بتفجيرهم. لا مكان للعقل ولا مساحة للتفكير الحر، والمجد للمتمجدين المبررين حملة المباخر ورافعي رايات الإصلاح والتنوير الذي يجب أن لا يتناقض مع التقاليد أو يخترق أسوار التراث أو يخلخل الثوابت، تلك التي يصوغها المتمجدون أنفسهم ويقفون حراسا وسدنة لها.

هؤلاء المتمجدون هم المسؤولون عن “فساد العقل”؛ لأنهم حولوا العقل عن وظيفته النقدية التي تخترق ظلمات التقاليد والتراث لتؤسس قيم المستقبل من خلال تفاعل خلاّق مع الماضي، وحصروا دوره في تبرير الوضع الراهن، وتجميل قبحه. هؤلاء المتمجدون حصروا التعليم في التلقي والتكرار، وحاربوا الإبداع والقفز فوق أسوار التقليد. حين أراد المستبد أن يؤمم العقل هللوا له منذ حاولت الدولة العباسية أن تضم قوة السلطة السياسية إلى قوة الفكر في قبضتها منذ عصر المأمون ففشلت، لكنها نجحت في عصر المتوكل. في العصر الحديث جرى في مصر تأميم الأزهر باسم “الإصلاح” في الستينات، وفي الخمسينات كان قد جرى تأميم الجامعة باسم “التطهير”، وكانت تلك بدايات فقدان الاستقلال، في السبعينات تمت عملية عسكرة الجامعة، وفي التسعينات تمت عملية تسييس الجامعة باستيلاء “الحزب الوطني” تدريجيا عليها. في وقت يعلن المسؤولون أن لا سياسة في الجامعة، بمعنى أنه لا يصح قيام فروع للأحزاب السياسية بالجامعة، يقوم حزب واحد، غير شرعي في تقديري لأنه ولد سفاح، بالاستيلاء على الجامعة من أعلى. وبعملية الاختراق تلك يتسلل الاستبداد وفي عباءته الفساد. والمضحك في مصر، وكم ذا بمصر من المضحكات، أن هذا الحزب غير الشرعي يعتبر نفسه مقياس الشرعية فتمتلئ أجهزة إعلامه بأبواق تندد بقوى سياسية أخرى، قد نختلف معها لكن حضورها في أرض الواقع أمر لا يمكن إنكاره، وتصمها بعدم الشرعية.

في جامعة يسيطر عليها حزب سياسي، أكرر غير شرعي، سلطوي يشرّع لها، ويسيطر عليها بجهازه الأمني، هل يمكن الحديث عن “البحث العلمي” فضلا عن حريته؟ كيف يمكن الخائف أن يمارس حرية ما؟ الأمن يحاصر الجامعة من أبوابها إلى قرارات تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن المناصب الإدارية من وكيل الكلية إلى رئيس الجامعة. هناك دائما التبرير الجاهز: الأمن والخوف من الإرهاب. حسن في مجتمع خائف، وفي مؤسسات هاجسها الأمن، لا يترعرع فكر ويصبح الحديث عن الحرية حديث وهم وخرافة.

المشكلة في الاستبداد، وقرينه الفساد، أنه يجد من يروّج له من بين ضحاياه، أولئك الذين فسد عقلهم وفسد دينهم واستبدلوا بالمجد التمجد. لا بديل إلا بفتح الأبواب والنوافذ ليخترق الهواء النقي بؤر الفساد فيتحلل الاستبداد. هذا واجب المثقفين الذين كفّوا عن الهتاف وفهموا أن الأوطان لا يمكن أن تحيا بموتنا. أنهم أولئك المهددون بالقتل والتفجير، الذين يجب أن نصنع من دمائهم مشانق للجلادين والطغاة، من دون أن يكون موتهم موضوعا للفخر أو للاحتفال. إن التصدي للاستبداد والفساد المحليين يجب ألاّ ينسينا أن الحرب ضدهما جزء من حرب ضد الاستبداد والفساد الكوكبي الذي يجد في قضيتي الإرهاب والأمن مبررا له كذلك. علينا أن نتحالف مع القوى المناهضة للفساد في العالم، فالإرهاب ليس في التحليل النهائي سوى فرخ من أفراخ الفساد. من الخطل أن ننسى أسباب المرض وننشغل فقط بمعالجة الأعراض.

———————————————-

نــهــايـــة الاســتـــبــداد

برهان غليون

في سياق الرد الحماسي على العنف المنفلت وإبقاء روح التفاؤل الإنساني، يعتقد البعض أن من الضروري التأكيد دائما أن استخدام العنف لا مبرر له وانه خطأ يعكس جهل صاحبه. ذلك أن العنف لا يحل أي نزاع، وأن الطريق الوحيد لإزالة الخلافات السياسية، أو لتحقيق المصالح الإقتصادية، إذا كانت هناك خلافات أو مصالح، هو طريق الحوار. ويقول آخرون إن عمليات القتل تعكس خواء جعبة فاعليها أو الذين أوصوا عليها، وانفلات الواقع من سيطرتهم، وسعيهم اليائس إلى الحفاظ على حد أدنى من الصدقية. ويقول طرف ثالث إن العنف المنفلت لا يعبّر إلا عن الانهيار المعنوي لأنصاره وافتقارهم إلى جميع المعايير الأخلاقية والسياسية والقيم الإنسانية. بيد أن القاتل يستهزىء بهؤلاء جميعا، ويرد عليهم بضحكة مدوية ترتطم بكل الجدران، ليعمّ صداها أركان الدولة وقاعات مجلس الأمن ولجان التحقيق الدولية بأكملها. صرخة تقول: الحقوا بي إذا شئتم. ستتعبون كثيرا قبل أن تمسكوا بي. وما أن تغلقوا النافذة التي يدخل منها الموت، حتى تنفتح أمام أعينكم أبواب لا تحصى. ولعلكم تعترفون في النهاية بعجزكم، وتسلّموا بأنه لا توجد إلا طريق واحد لوقف العنف هو القبول بالعنف نفسه والتعايش معه. القانون؟ العوبها مع غيري.

والقاتل على حق. ليس صحيحا أن القتل لا يفيد في شيء، أو أنه تعبير عن الجهل أو فقدان المنطق والعقل. ولو كان كذلك لما شعر بخطره أحد، ولا أدانه أصحاب القضايا السياسية أو الاجتماعية أو الدينية. والعنف يغير مصائر شعوب وحضارات بأكملها. والقتل سلاح فتاك ليس بالنسبة الى الأفراد فحسب، ولكن بالنسبة الى الجماعات والمجتمعات أيضا. فهو وسيلة لردع الخصم أو الآخر ولي ذراعه، وإن أمكن لإخراجه كليا من ساحة المواجهة والمنافسة الفكرية أو السياسية. ومن الممكن إلغاء فكر بإلغاء شخص، ومن الممكن ترويع شعب بقتل قياداته بحيث يسهل بعد ذلك فرض القيادات المطلوبة عليه، ومن الممكن “تطهير” أرض بإبادة شعب وأخذ مكانه. هذا ما قامت به السلطات الاستعمارية في العديد من الحالات. وهذا ما تقوم به الديكتاتوريات التي نجحت، بالقتل وتعميم العنف، في أن تحافظ على نفسها لعقود طويلة، في بقاع مختلفة من الأرض، وأن تستمر، طالما بقي قادتها على قيد الحياة، أو نجحوا في تجنب الاغتيال.

وفي العالم العربي، هذا ما فعلته ولا تزال تفعله إسرائيل منذ قيامها وحصولها على الدعم الاستثنائي من المجتمع الدولي، أي من الدول الكبرى التي تشكل الأركان الحقيقية لهذا المجتمع، وتقوم بدور الوصاية عليه. وبالقتل وحده نجحت القيادات الصهيونية الطامحة إلى إقامة وطن قومي صاف لليهود في فلسطين على أنقاض شعبها وبالرغم منه، في الانتصار على الفلسطينيين، وفرط عقد اجتماعهم، وتشريد أكثرهم وفرض الإذعان والخضوع على من بقي منهم تحت السيطرة الاسرائيلية. وليس المقصود بهذا الدعم ما حصلت عليه المنظمات المقاتلة اليهودية من عدة وعتاد، لكن المقصود أكثر من ذلك بكثير، أي التغطية الأدبية، والتهرّب من المسؤولية، وتجنيب القيادات الصهيونية المساءلة والمحاسبة ودفع الثمن عن الجرائم المكررة التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، وفي أحيان كثيرة تحويل الضحايا أنفسهم إلى جلادين مسؤولين، هم أنفسهم، عن موتهم، وتبرئة الجلادين من دم الضحية.

لكن في ما وراء إسرائيل وما حصلت عليه من تغطية وتبرئة من المسؤولية وتجنب العقاب، بسبب التعاطف الواسع الذي حظيت به الجماعات اليهودية التي تعرضت للمذابح النازية، تغطي عملية التهريب من المسؤولية والعقاب قائمة طويلة من الأشخاص والأحداث والأعمال التي شكلت قانون الحياة في المنطقة الشرق أوسطية خلال عقود طويلة ماضية. فالمجتمع الدولي نفسه الذي قدّم لاسرائيل دعما لا مشروطا في مواجهتها مقاومة الشعب الفلسطيني ومطالبته بحقوقه، قدم دعما لامشروطا مماثلا للنخب العربية الحاكمة التي سايرت سياساته الإقليمية تجاه شعوبها وحركاتها المطالبة باحترام حقوقها ومصالحها الرئيسية. وقد شكل هذا الدعم المزدوج وغير المشروط قاعدة موضوعية متينة للتفاهم العملي والتعاون الفعلي بين اسرئيل والنخب العربية، وخلق وضعا استثنائيا في المنطقة خارج القانون أو معادياً للقانون وللقيم الإنسانية. فأصبح العنف، بما يعنيه من تطهير عرقي وتمثيل واغتيال وإرهاب، من الأمور الطبيعية والعادية. ولم يعد هناك ما يردع أي طرف من الأطراف القادرين على ممارسة العنف، وفي مقدمهم النخب الحاكمة التي تحولت إلى شبكات مصالح مافيوية، عن استخدام القتل والإرهاب كأداة لممارسة الحكم وإلغاء السياسة لضمان استمرارهم بصورة تلقائية.

ومن هذا الدعم اللامشروط للنخب الديكتاتورية، وغض النظر المستمر عن العنف بأشكاله المختلفة، واستثناء المنطقة بأكملها من حكم القانون، في سبيل التشريع لاغتصاب الحقوق الفلسطينية، سيولد ويترعرع ويكبر وحش الاستبداد الرهيب الذي يخيم بظله اليوم على الشرق الأوسط بأكمله ويحوله إلى منطقة لامتهان كرامة الإنسان بامتياز وانتهاك حقه في الحياة كما لم يحصل في أي وقت ولا يحصل في أي مكان.

لكن في ما وراء المثال الاسرائيلي، والدعم اللامشروط الذي قدّمه الغرب الامبريالي للنظم المعادية لشعوبها والمفروضة عليها لخدمة المصالح الأجنبية، ما كان في إمكان وحش الاستبداد أن ينمو ويصل إلى ما وصل إليه من قوة ونفوذ ومقدرة على التخريب والدمار من دون سيطرة ثقافة الموت والأنانية والاستقالة الأخلاقية والسياسية، والاستهتار بالمبادىء والقيم الكونية، والتعلق الدنيء بالمصالح الشخصية والعائلية، وغياب الرؤية الجماعية والتاريخية، على المجتمعات والأفراد في البلاد العربية، الخارجة لتوها من تحت السيطرة الاستعمارية، بعد قرون طويلة من التعقيم الاستبدادي العثماني. فهو ابن الثقافة العربية الجديدة والضعيفة الفاقدة منابعها الروحية والمفتقرة في الوقت نفسه للمصادر العقلية النقدية، بمثل ما هو ابن نظام السيطرة شبه الاستعمارية، وربيب التفاهم مع المشاريع الصهيونية وتسهيل قيام الدولة الاسرائيلية على أرض عريبة وبوسائل الترغيب والترهيب أيضا. فكلاهما، وحش الاستبداد ووحش الاستيطان والاستعمار، يقتاتان من الحشيشة نفسها ويستخدمان الوسائل نفسها: العنف المنفلت في حال من غياب القانون والاستقالة الأدبية الداخلية والعالمية.

لم ينهزم الاستبداد بعد، ولم تتم إطاحته في أي موقع من المواقع العربية، لأن إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الذي يشكل الضرع المغذي للاستبداد والمشتري الرئيسي له، معا، لم يضعفا ولا فقدا المبادرة أيضا. ولا تزال الشعوب العربية أسيرة نظامَي العنف الموصوف هذين. وسيمر وقت طويل قبل أن يدرك الرأي العام العربي أن الاستبداد ليس إلا الامتداد الحتمي والطبيعي للعنف الأصلي الاسرائيلي وأذرعه الضاربة أيضا. وأن تكسير هذه الأذرع هو المدخل الوحيد لتحجيم المشروع التوسعي الاستيطاني، قبل فرض العودة إلى مبادىء الحق والقانون على المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الدولي أيضا في منطقة الشرق الأوسط.

لا يزال العنف الممارس ضد الشعوب العربية وضد الأفراد مستمرا في العالم العربي لأنه لا يزال له مردود، أو لا يزال من الممكن صرفه، رغم كل الإدعاءات وتظاهرات البراءة والتخلي عن السياسات السابقة، في عواصم العالم الرئيسية. والذين يعتمدونه لغة للمخاطبة والحوار لا يفعلون ذلك إلا لأنهم على يقين من أنه لا يزال تجارة رابحة، ولا يزال هناك طلب كبير عليه، لأسباب متعددة، وبأشكاله المختلفة أيضا، على أيدي أصحاب القوة والجبروت الذين كانوا لفترة طويلة المدربين والراعين المباشرين للقتلة. ولعل أهم هذه الطلبات يأتي اليوم من حاجة إسرائيل للأمن والسلام الذي لا تؤمنه لها سوى أنظمة استبدادية ليس لأصحابها همّ سوى شل إرادة الشعوب التي يسيطرون عليها وليس لهذه الشعوب نفسها خيار سوى الصراع المستمر للتخلص من أنظمتها. هكذا يشكل الاستبداد والعنف المرافق له، بل المكوّن لجوهره، الوسيلة الرئيسية لتحييد المجتمعات العربية وإخضاعها لحاجات السيطرة الداخلية والخارجية. ولن يتوقف العنف والاستبداد الذي ينتجه إلا بقبول أولئك الذين زرعوا العنف ورعوه ولا يزالون يراهنون عليه بوضع حد لنظام السطو على مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة، في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.

———————————————-

كـلمات عــن الحـكم فــي وصـــفــه مــلـكــاً

ناصيف نصّار

1

في العام 1977، صدرت في بغداد الطبعة الاولى لكتاب “بدائع السلك في طبائع الملك” الذي كان قد وضعه في السبعينات من القرن الخامس عشر أبو عبدالله محمد بن الازرق الاندلسي. وعلى الأثر، كتبت مقالة تحت عنوان “صفحة جديدة من تاريخ فلسفة القهر”، أردت من خلالها أن ابيّن قيمة هذا الكتاب، ليس فقط من حيث انه متابعة للفكر الخلدوني بل ايضاً من حيث إنه يتيح لنا أن ننتقل من الدراسة التاريخية للفكر السياسي العربي الاسلامي الى الدراسة النقدية للانظمة السياسية العربية المعاصرة. ومما قلته في القسم الاخير من تلك المقالة: “الايديولوجيات السياسية السائدة اليوم في الدول العربية على العموم، رغم الاختلافات المبدئية او الشكلية في ما بينها، تشترك عمقياً في استلهام فلسفة الملك، على درجات متفاوتة طبعاً، بكيفية يصحّ معها الذهاب الى أن النقد العميق لها يتطلّب نقد فلسفة الملك الكامنة في أصولها وثناياها، او الذهاب الى أن نقد فلسفة الملك يشكّل مساهمة في نقد الجذور النظرية التراثية المستمرة فاعلة فيها” (راجع: مطارحات للعقل الملتزم، دار الطليعة، بيروت، 1987، ص 70-71).

كان قصدي آنذاك لفت الانتباه الى ضرورة تهديم مقولة الملك كمقولة سياسية واقتلاعها من جذورها حتى نتمكن من بناء النظرية الصحيحة عن العلاقة السياسية. وذلك، لأن دراستي لابن خلدون كشفت لي عن مركزية هذه المقولة في المجتمعات العربية وأفهمتني استحالة أي إصلاح عميق للحياة السياسية في تلك المجتمعات ما دامت مقولة الملك تشكّل القوام الرئيسي لمفهوم الحكم فيها.

وللأسف الشديد، ليس في مقدوري اليوم الاّ أن أكرّر الدعوة الى تهديم مقولة الملك كمقولة سياسية سبيلاً الى تهديم الأسس التراثية لنظام الاستبداد المتحكّم في المجتمعات العربية. أقول للأسف الشديد، ليس لعجز عن التطلّع الى برنامج نقدي آخر، بل لأن النقد الذي أدركت ضرورته لا يزال ضرورياً. فما فعلته في مؤلفاتي السياسية، ولاسيما في “منطق السلطة”، يشكّل تأسيساً للنقد المطلوب، الاّ أن البرنامج لا يزال ينتظر الجيل الجديد من الباحثين الطليعيين الخلاقين. الحصاد كثير والفعلة قليلون. والحكم لا يزال يتوالد في المجتمعات العربية في وصفه ملكاً.

2

العلاقة السياسية في حقيقتها الفعلية، علاقة حكم. فهي تستلزم في الضرورة حاكماً ومحكوماً، حاكماً يأمر ومحكوماً يطيع. هذه هي طبيعتها الخاصة، مهما كان شكل الدولة ومهما كان النظام السياسي. واللعبة كلها تدور حول سؤالين: كيف يصير الحاكم حاكماً؟ وما هو المجال الذي يمارس فيه حكمه؟

ثمة طريقان للاجابة عن هذين السؤالين، طريق الحق وطريق القوة. الاول تعتمده فلسفة السلطة، والثاني تعتمده فلسفة السيطرة. فالحكم في فلسفة السلطة مبني على الحق والواجب. أما في فلسفة السيطرة فإنه مبني على القوة والاكراه. فماذا يعني، والحال هذه، قولنا إن الحكم في المجتمعات العربية لا يزال يتوالد في وصفه ملكاً؟

إنه يعني تفسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم كعلاقة بين مالك ومملوك. وهذا تفسير معقّد، لأنه يخلط بين جوانب مستمدة من علاقة السيطرة (القوة والإكراه) وبين جوانب مستمدة من السلطة (الحق والواجب). وفي الواقع، لا يمكن القول إن الحكم في الدول العربية مجرّد من جميع صفات الحكم المبني على فلسفة السلطة. فالسياسة في العالم اليوم لم تعد قادرة على الوقاحة التي كانت قادرة عليها في الماضي، أعني تأسيس الحكم على القوة من دون أي اعتبار للشرعية. ولكن هذا لا يعني أن الحكم في الدول العربية مستقر على مبدأ السلطة. الألبسة الدستورية والقانونية التي يلبسها ليست أكثر من أقنعة لتمويه حقيقته العميقة التي تقوم على ممارسة العلاقة السياسية كعلاقة بين سيد مالك وآمر وبين عبد مملوك ومأمور.

3

لنترك جانباً مسألة الوسائل الحديثة التي حلّت محل العصبية القبلية لتأسيس الحكم على القوة، ولننظر في مضمون ما تعنيه مقولة الملك. وبدلاً من أن نسأل عن هذا المضمون انطلاقاً من صورة البستان أو من صورة الرعية، وهما صورتان غنيتان بالدلالات، لنسأل عنه انطلاقاً من مفهوم الشأن العام الذي لا يقوم حكم سياسي من دونه. وليكن سؤالنا: كيف يتصرّف الحكم في وصفه ملكاً مع الشأن العام؟

أجاب الكواكبي عن هذا السؤال من الجهة التي فهمه بها، إجابة يستفاد منها أن العيب الاساسي في تصرّف الحاكم السلطاني المستبد هو أنه يحكم بمقتضى الهوى وبلا خوف تبعة. وهذه إجابة صحيحة، أكدها نقد الاستبداد في الفكر الاوروبي الحديث ولا بأس من استخدامها لفضح سلوك الحاكم المستبد. لكن الكواكبي لم يذهب في نقده للاستبداد الى تفكيك مضامينه بقدر ما ذهب الى تبيين مظاهره ونتائجه السلبية. اذا كان الاستبداد هو “التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى”، فما هو الشرط الرئيسي الذي يجعل هذا التصرّف ممكناً؟

الجواب عندنا، انطلاقاً من الدرس الخلدوني، أن الحاكم، عندما يمارس حكمه في وصفه ملكاً، يتصرّف مع الشأن العام كأنه شأن خاص، بمعنى أنه ليس في مقدوره أن ينفي وجود الشأن العام نفياً كاملاً، وليس في منطق وصوله الى الحكم، وهو منطق الاستيلاء، ما يلزمه التصرّف مع الشأن العام كشأن عام. الحكم في وصفه ملكاً يقوم ويزدهر ويتطوّر وينفلش ويتقلّص، على أساس تمويه حقيقة الشأن العام والتعاطي معه كأنه شأن خاص. وهذا أبعد من الاستغلال الطبقي للحكم كما وصفه ماركس، وأخطر وأبشع من الديكتاتورية التي تنطوي في معناها الاصلي على فكرة انقاذ للدولة من كارثة، لأنه في نهاية التحليل تعطيل للعلاقة السياسية كعلاقة بين أفراد اجتماعيين عقلاء وأحرار، يؤلفون معاً مجتمعاً معيناً، ومنع عملي لإمكان التفكير في أي اصلاح.

الحكم في وصفه ملكاً يحترم من الشأن العام جانباً واحداً هو الامن. لكنه يحترمه ما دام لا يشكّل تهديداً له فقط. وأما الباقي، من أموال ومشاريع وثروات وموارد، فليس من الصعب تفسيره وتوظيف التنظيرات الايديولوجية والدينية المناسبة، وتدبيره بحسب ما يتوافق مع مصالح الحاكم وأعوانه وجملة المستفيدين من حكمه. والباقي من الباقي يوزع استنسابياً على المناطق والاهالي. واذا كان الامر هكذا، فمن الطبيعي أن يستميت الحاكم دفاعاً عن ملكه، وأن يسعى بكل الوسائل الى منع ما يلحق الأذى به.

4

تترتّب على تصرّف الحاكم مع الشأن العام كأنه شأن خاص أربعة أمور تتجلى في صور مختلفة، بحسب الحالات والظروف.

-1 ليس من مصلحة الحاكم أن يعلن أنه يتعاطى مع الشأن العام كشأن خاص. لذا فهو يلجأ الى المخادعة والمواربة، ولا يتردّد عند اللزوم في إظهار حرصه على الشأن العام والعمل لصيانته وتنميته من باب التفاني والتضحية الكريمة بالنفس. وعندما تستحكم عقلية التغطية المبنية على تباعد الخطاب العلني والممارسة الفعلية، يصبح من الصعب جداً في ادارة الدولة اعتماد الصراحة والشفافية والمحاسبة.

-2 من الطبيعي أن يفضّل المالك أن لا يشاركه أحد في ملكه، حتى يتسنى له أن يتصرّف به كما يشاء ويتمتّع به على هواه. لذلك، عندما يقوم الحكم على منطق الملك، يكون من الطبيعي أن يسعى الحاكم الى الاستئثار بالحكم دون غيره من الطالبين له. ونظراً الى طبيعة التنازع حول الحكم، فإن احتكاره يتطلّب القضاء على جميع المنافسين، حتى المحتملين منهم. وفي هذا السياق، تتلبس المعارضة في الضرورة لباس المؤامرة.

-3 الموت يفرض على الناس أن ينظّموا انتقال أملاكهم الخاصة الى من بعدهم، وبصورة مفضلة الى ذويهم. هكذا يتصرّف الحاكم عندما يتعاطى مع الشأن العام كأنه شأن خاص. المسألة كانت واضحة في عهود الاقطاعية والقبلية والانظمة الملكية والامبراطورية، وبخاصة في مراحل استقرارها. فهل من اللاطبيعي واللامعقول أن تكون مستمرة في المجتمعات التي لا يزال التحوّل الديموقراطي فيها سطحياً وهشاً؟

-4 قد يحدث أن يتقيّد الحاكم في تعاطيه مع الشأن العام كشأن خاص بقواعد أخلاقية وقانونية مقرّرة وثابتة. لكن النزعة الغالبة في وضع الحكم في وصفه ملكاً تميل الى خلاف ذلك. فالفساد، في وجهيه السياسي والاداري، يجد في هذا الوضع أسباباً كثيرة لنشوئه وانتشاره، والوعي به كمصدر للضرر في الدولة لا يبلغ حداً حاسماً الاّ في حالات نادرة.

5

من هذه الملاحظات، يتبيّن أن تفكيك نظام الاستبداد والتحوّل نحو الديموقراطية يتطلبان الارتكاز على فلسفة واضحة ومتماسكة حول الشأن العام. المسألة ليست مسألة أخلاقية في الدرجة الاولى، انما هي مسألة وجود أو عدم وجود مجال في المجتمع هو، بالتحديد، الشأن العام. ما هو الشأن العام؟ وما هي طبيعته ومستلزماته ومحتوياته؟ ومَن هو صاحبه المسؤول عنه؟ وما هي حدوده بالنسبة الى الشأن الخاص؟ ومَن يقرّر هذه الحدود؟ وكيف تكون إدارته ومعالجة المشكلات الناشئة في إطاره؟ وبالتالي ما هي السلطة العامة؟ وما هي حقوقها وواجباتها، وحدودها؟ وما هي المبادئ الناظمة لتوليها وتداولها؟ هذه الاسئلة، رغم ما ينشره الخطاب الاعلامي، لم تنل في ثقافة المجتمعات العربية ما تستحقه من الدرس والتعمّق. لذلك، لا تزال ثقافة الحكم في وصفه ملكاً متغلغلة في عقلية الحكام، وفي عقلية المحكومين ايضاً.

إن ضعف ثقافة الشأن العام في المجتمع العربي واحد من الاسباب الرئيسية التي تحدّ من جدوى الاعتراضات على الفساد وتوريث السلطة ونفي المعارضة والتضليل. ولعله أهمها. ومن هنا، يبدو لي أن المعركة النظرية للانتقال من منطق الاستيلاء على الحكم وامتلاكه الى منطق قيادة الشعب وخدمته ينبغي أن تُخاض بكل الوسائل تحت عنوان نظرية الشأن العام .

———————————————-

في أزمة الديكتاتوريات ومستقبل الديموقراطية

ياسين الحاج صالح

بعد طور الديكتاتوريات الوطنية المستقلة والأنظمة الأبوية الذي أعقب الاستقلال وانتهى عام 1973، وعهد الأوتوقراطيات والديكتاتوريات العائلية والحروب الطائفية الذي انتهى بسقوط بغداد 2003، ينتقل المشرق العربي إلى ظل الهيمنة الأميركية مشوش اللب، منحدر المعنويات، منقسما على نفسه. ليس الانتقال هذا اقترابا من الديموقراطية أو من حكم مدني مستقر، وإن توافق مع انطواء عهد الديكتاتوريات المركزية شبه المستقلة. فالديموقراطية غير ممكنة في سياق تاريخي متسم بإضعاف الدول وانقسام المجتمعات. وهي، وليس الديكتاتورية، التي تتطلب تناميا في “كمية” السلطة المتاحة للمجتمع والقوى الاجتماعية للتحكم بنفسها والسيطرة على شروط وجودها السياسية. الديموقراطية في ذلك مثل الاشتراكية التي تقتضي، وفقا لرؤية ماركس، تقدما كبيرا لقوى الإنتاج. وكما الاشتراكية في بلد متخلف وصفة للاستبداد، فإن الديموقراطية في بلد غير مستقل ومسيطر على نفسه وصفة لعدم الاستقرار.

ما بعد الديكتاتورية

أدخل الاحتلال الأميركي للعراق الديكتاتوريات المشرقية في أزمة ظاهرة للعيان، تتجلى على شكل تخبط سياسي وخوف من المستقبل والسعي إلى التفاهم مع السيد الامبراطوري ومحاولة إثبات منفعتها ودورها، والتهديد بإفلات المجتمعات المقيدة وانتشار الفوضى. الأزمة أكيدة، لكن ماذا بعد؟ يبدو لنا أن أزمة الديكتاتوريات الشرق أوسطية الراهنة لا تنفتح، خلافا لديكتاتوريات أسبانيا والبرتغال واليونان قبل 30 عاما، على الديموقراطية وحكم القانون بل على انهيار الدولة والنزاع الأهلي. هذا لأن الدول التي تحتلها الدكتاتوريات تكاد تكون القوى المنظمة الوحيدة في المجتمعات المغلولة. هذا كلام يرضي الديكتاتوريات؟ ربما، لكن ليس لحرصنا على عدم إرضائها أن يدفعنا إلى التعامي عن احتمالات قد يجدي تبصرنا في الحد من الأسوأ فيها. الأسئلة المفيدة، والحال هذه، هي: أي سياسات هي الأنسب لتجنب الأسوأ؟ كيف يمكن تدعيم القوى المنظمة والعقلانية والمعتدلة بما يمكن من اختزال أخطار الصراعات الأهلية؟ ما الذي يمكن الديموقراطيين عمله للمساهمة في جعل آلام مرحلة ما بعد الديكتاتورية مرحلية وعابرة؟

ما يحتمل أن نشهده خلال الجيل التالي هو حال من عدم الاستقرار الكياني قد تتجاوز العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، لتصيب دولا في الخليج، أو حتى مصر. وأكثر ما يخشى في المقبل من العقدين أو ربع القرن هو انفلات العنف من أيدي أنظمة الحكم واندياحه في الشارع، من دون أن يعني ذلك في الضرورة انهيار الدولة ونشوب حرب أهلية كلاسيكية من النوع اللبناني. يمكن أن تنشأ مقاولات قمعية تشرف عليها بعض استطالات دولة مخلعة الأركان، متعددة الرؤوس، كثيرة الأذرع، متنافرة الإرادات، متنوعة العقلانيات، دولة أهلية لا تمثل حلا للحرب الأهلية بل أحد وجوهها واستمرارا لها. ومع التغير المحتمل في الفاعل القمعي، من المحتمل أن تتغير طبيعة القمع. كان السجن هو رمز القمع الأساسي في طور الديكتاتوريات الوطنية، التحقت به المجزرة والمقبرة الجماعية في طور الأوتوقراطيات والحروب الأهلية، قد تضاف إلى الاثنين عمليات التطهير الإثني أو الطائفي، وكذلك الاختطاف والقتل المفرق أو الواسع على يد كتائب موت في الزمن الآخذ في الانبساط أمامنا. وذو دلالة أنه في زمن الحرب اللبنانية (وقد كانت أهلية وإقليمية، وعالمية أيضا، شأن كل حرب أهلية ممكنة في مجالنا “الشرق أوسطي”)، برزت المذابح والتطهير الإثني والاختطاف فيما غاب السجن، المرتبط تاريخيا بالدولة. هل نحن مقبلون على أيام يبدو السجن فيها ترفا؟ الأرجح، إن حصل ذلك، أن أبطال عهد السجن هم أنفسهم أبطال عهد المذابح والتطهير. ذلك أن الديكتاتوريات السجانة لا تعدو كونها حروبا أهلية مجمدة. ولعل اعتمادها فرط المجتمع ومنعه من الانتظام الذاتي إعداد لمستقبل من الفوضى، يمكن أن يدفع الناس للترحم عليها.

الجوار الأميركي يدفعنا للتفكير في نموذج بعض دول أميركا اللاتينية. لم تكف الولايات المتحدة عن “نقل الديموقراطية” إلى دول مثل بوليفيا والسلفادور وتشيلي ونيكاراغوا وهايتي وكولومبيا. كانت ترعى كتائب موت أشرف عليها في بعض الأوقات السفير الأميركي السابق في العراق جون نغروبونتي. اليوم، بلاد المشرق العربي مرشحة للقيام بدور أميركا اللاتينية للفرع الشرق أوسطي من الامبراطورية الأميركية. انسحاب الجيش الأميركي المحتمل من العراق لا يضمن تراجع احتمالات التطهير العرقي ومقاولات القتل هذا، بل بالعكس قد يشجعها ويجد فيها بديلا.

الديموقراطية ليست غدا، فلنفكر بطريقة مختلفة!

هذه تقديرات مشؤومة، لكنها قد تكون محتملة بسبب ضعف الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية والقيم العامة والوطنية في مجتمعات المشرق. والضعف هذا هو ما يحد من توقعاتنا الإيجابية حول آفاق الديموقراطية أو الحكم المدني في المشرق. إن الفعل المتضافر لكل من القوة الأميركية المتطرفة والأنظمة العصبوية المافيوزية المتفسخة المتطرفة بدورها والمجتمعات الأهلية غير العقلانية، قد أضعف العناصر المدنية والعقلانية في دولنا ومجتمعاتنا وثقافتنا. تركيب الديموقراطية غير ممكن على نظام التفاعلات هذا. ومحاولات فرضها قسرا تعطي نتائج معكوسة.

الأمر يقتضي تبديلا في منظورات المثقفين والديموقراطيين التحليلية والعملية. في سوريا بالذات هذا راهن: فقد أخفقنا في الدفع نحو الديموقراطية خلال “ربيع دمشق”، إن لم نبدل تفكيرنا ومناهجنا، وحتى حساسيتنا، فسنخفق مرة أخرى. ينبغي أن يكون هذا بدهيا.

مهم، أولا، توسيع زاوية نظرنا إلى الواقع في اتجاهات ثلاثة: تاريخي وكوني وبنيوي. ضيق منظورات كثيرين منا يجعل كلامهم اجتراريا لا يحمل جديدا. نتوقع ما سيقوله هذا الكاتب أو ذاك قبل أن نقرأ ما يقول.

بداية يشكو الوعي الديموقراطي الشائع، وأكثر منه الوعي الليبيرالي، من الغفلة عن التاريخ. إما أن نغرق في شريحة ضحلة من الحاضر، وإما نقفز إلى التاريخ القديم، بالتحديد العصر الإسلامي الأول، بحثا عن زلل أصلي. كذلك إما أن ننحبس في إطار دولنا القائمة، وإما يذهب بنا الفكر إلى أميركا بحثا عن مؤامرة أولى، أو عن منقذ أول. وأخيرا، إما أن نرتهن إلى تموجات السياسة الظرفية وحدها، وإما نذيبها في ثقافوية جوهرانية بحثا عن عطب أصلي. ما نسقطه في الحال الأولى ليس عصورا بأكملها (المملوكي والعثماني وعصر التنظيمات ومرحلة الاستعمار الغربي ومرحلة الاستقلال…)، بل أولا الحس التاريخي. وما نسقطه في الحال الثانية ليس أوروبا وروسيا والصين وإيران وتركيا، ولا حتى إسرائيل والدول العربية، بل “الوعي الكوني”، أو إدراك البعد العالمي للسياسة والإعلام والدولة والاقتصاد… وما نغفل عنه في الحال الثالثة ليس الاقتصاد والدين والثقافة بل الحياة الاجتماعية الدنيوية، حياة الناس الملموسين حولنا.

توسيع المنظورات يحسن قدرتنا على فهم الديكتاتوريات العدمية الحاكمة وعلى بناء حركات مقاومتها.

تلزم، ثانيا، مراجعة تصورنا البسيط والمبسط للديموقراطية الذي لا يتخيل أن الديموقراطية يمكن أن تكون مشكلة لأنها بكل بساطة حل أو الحل. إن العائق الأول أمام نقد الديموقراطية في البلاد العربية هو انعدامها. فنحن نحاول دعم قضيتنا ضد أنظمة قمعية برفع شعارنا المركزي إلى مرتبة المطلق الذي يحرم نقده. لكن هذا منطق تعبوي يلحق الضرر بمطالب الفهم والعمل معا. يتعين جرد ملامح التصور الحالي للديموقراطية ونقده من أجل بلورة نظرية للانتقال الديموقراطي في البلاد العربية.

النقطة الثالثة تمس مفهوم العلمانية. في مواجهة علمانويين يجعلون العلمانية معيارا مطلقا ومنظورا وحيدا أو أفضليا لرؤية السياسة والثقافة، يجنح بعضنا إلى التنكر للعلمانية أو تجاهل المسألة ببساطة. هنا أيضا عنصر تعبوي. في رأينا أن العلمانية أهم من أن تترك للعلمانويين. ويتعين على الديموقراطيين العمل على بلورة نموذج معتدل وعقلاني للعلمانية العربية، يحد من أخطار الطغيان الديني المحتمل من دون أن ينزلق إلى تسويغ الاستئصالية أو التحالف معها، أو إثارة حال هستيريا ضد الخطر الأصولي المزعوم.

النقطة الرابعة تمس الوتائر والإيقاعات الزمنية. ربما ينبغي التحرر من الشعور بأننا “ملحوقون”، بأن مسألة التغير الديموقراطي وشيكة، وخصوصا التحرر من المطابقة العفوية بين انهيار الأنظمة الحالية وحلول الديموقراطية. هذا مهم من أجل “إقامة الحد” على العنصر التعبوي والتحريضي في فكرنا. إن النزوع التعبوي يلحق الثقافة بالسياسة، وهو المسؤول الأول عن أكثر التشوهات التحليلية والبرنامجية في عمل الديموقراطيين. في المقابل، إن الفصل بين التعبئة والتحليل ضروري جدا من اجل سلامة التحليل، وربما من اجل نجوع التعبئة ايضا. مسألة الإيقاع تتصل ايضا بالنبرة الساخطة والعنيفة في الكتابة النقدية، وبالعنصر النبوئي الكثيف في كتاباتنا. السكينة والسداد، ومقاومة إغراء النبوءات الكارثية أو الخلاصية، صفات يحسن تعهدها لدى الفاعلين العامين.

… ولنعمل بطريقة مختلفة!

ثمة أيضا حاجة إلى تبديل في منظوراتنا العملية والنفسية.

الرؤية المركزية هنا هي العمل على تنمية عناصر العقلانية والاعتدال والمدنية في الدولة والسياسة والثقافة.

في المقام الأول، الديكتاتورية تقوم على نهج “فرّق تسد”، وخصوصا الديكتاتوريات التي تلفع سيطرة أهلية. التفريق هنا غريزتها الطبيعية. النجاح في نسج شبكات من التفاهم والتعرف وبث الثقة بين الناس، المختلفين دينيا ومذهبيا وإثنيا بخاصة، يساعد في إبطال نهج العزل والتفريق الديكتاتوري.

ثانيا، هناك أشكال من العمل العام المستقل غير شفافة، موجودة أو آخذة في التكاثر في بلاد عربية عديدة، منها سوريا. المقصود مناشط ومنظمات غير حكومية أو نصف حكومية، حقوقية أو إعلامية أو ثقافية…، تجدد شباب الفساد الحكومي وتوسع قاعدته الاجتماعية نحو قطاعات مستقلة أو اقرب إلى المعارضة. هذه الأنشطة والمنظمات مخربة ثقافيا ومفسدة أخلاقيا وسياسيا. وهي مصدر استنزاف بشري ومعنوي للحركات الديموقراطية، الضعيفة أصلا.

النقطة الثالثة تتصل باستقلالية العمل الديموقراطي والحركة الديموقراطية، حيال السلطات، وحيال القوى الدولية النافذة (الأميركيون خصوصا)، وحيال المجتمع الأهلي المحلي. والعمل في المقابل على التنظيم الفكري والسياسي لأوسع قطاعات المجتمع، الشباب خصوصا، لتشكيل جبهة ضد الطائفية والقمع والفساد.

رابعا، احترام المجتمع والدفاع عنه، ليس سياسيا فقط، وإنما أيضا اجتماعيا وثقافيا أيضا. في بلادنا حَوَلٌ فكري وسياسي شائع، يدفع بعضنا إلى محاربة المجتمع بدلا من معارضة السلطات. معارضون تحت راية الليبيرالية اليوم، وأمس تحت راية الشيوعية، يجدون من واجبهم تحقير مواطنيهم وازدراء عقائدهم وتسخيف عقولهم. يمارسون نقدا بلا تضامن، يشكل الوجه الآخر لتضامن بلا نقد، من النوع الذي دانه بقسوة المرحوم إدوارد سعيد. وبينما يفضي التضامن غير النقدي إلى شكل من أشكال العصبية القبلية، يقود النقد العاري من التضامن إلى عنصرية حقيقية، تتبرع بالجمهور العام للاستبداد، وقد تكون أحيانا قناعا لعصبية قبلية أخرى. إن النقد العلماني للذات، النقد الذي لا ينزلق إلى تنكيل بها وحطّ جوهراني وشامل من شأنها، هو وحده النقد المحرر.

أخيرا، الديموقراطية في المنظمات السياسية والحقوقية والمدنية أهم من دعوة هذه المنظمات إلى الديموقراطية. التدرب على الديموقراطية يبدأ الآن، حين تكون بأيدينا سلطة صغيرة. التدرب عليها بعد حيازة سلطة كبيرة، سلطة الدولة، قد يكون باهظ التكاليف.

… وقبل كل شيء، لنشعر بطريقة مختلفة!

بداية لست متشائما. أحاول أن أكون متبصرا فحسب. لقد كان هناك كثير من التفاؤل وكثير من المآسي في تاريخنا خلال نصف القرن الماضي. ليس التفاؤل هو الذي جلب المآسي، لكنه أضعف الحذر الضروري لاجتنابها. ويلحظ المرء بسهولة أن إيديولوجيات أنظمة الاستبداد العربية (وغير العربية) هي إيديولوجيات متفائلة، واثقة بالتقدم والحتمية، حسنة الظن بالطبيعة الإنسانية، مؤمنة بعالم منسجم ومكفول. ولطالما خدم تفاؤلها كفتوى من أجل قتل الخصوم الذين يعوقون المستقبل الوطني المشرق أو تقدم التاريخ أو استقرار النظام. في سوريا يحاكم نشطاء ومثقفون بتهمة “توهين نفسية الأمة” التي يفترض أن الرئيس المزمن لمحكمة أمن الدولة العليا، فايز النوري، والذي حكم ألوف السوريين عشرات ألوف السنين، أحد أطبائها والأمناء على سلامتها. محكمة أمن الدولة حصن التفاؤل الوطني!

ربما ينبغي نقد الحساسية التفاؤلية التي تجمع بين البلاهة والجريمة. الحرية رهان، ليس ثمة ما يضمن النجاح فيه لكن لا شيء يمنع الكفاح من أجلها. سنبقى عبيدا على الدوام إذا كنا نريد ضمانات للنجاح قبل أن نعمل. إننا نعيش في عالم غير مكفول المعنى والغاية. لهذا الحرية ممكنة فيه. ولهذا هي رهان.

إن عدم الثقة بالعالم شرط إقامة نظام من الثقة في العالم.

شجاعة حذرة

هناك أفق جديد، معقد ومهدد في الغالب، ينبسط أمام جهود التحرر السياسي والمعنوي في البلاد العربية. وهو يقتضي مزيجا من الشجاعة والحذر، من الاستماتة والاحتراس.

تنحل مسألة التخلص من الديكتاتوريات في تعهد الوعي المدني وبناء الحركات المدنية وتنمية الحساسية المدنية وإطلاق العمل المدني. الديكتاتوريات لا تحكمنا لأنها أقوى منا فقط، ولكن لأن مناعتنا ضعيفة حيالها. هذا ما يعطي أهمية إضافية الى التمدين الثقافي والسياسي والاجتماعي. ليس قطارنا السياسي والثقافة اليوم على سكة الديموقراطية. ينبغي وضع القطار على السكة أولا، و… أخيرا

———————————————-

عولمة الشر وتفكيك المؤسسة الـديكتاتورية

سلام عبود

عند مقارنة مشاعر بطلي ايريك ماريا ريمارك في روايتيه “لا جديد في الجبهة الغربية” (1929)، و”وقت للحب ووقت للموت”(1954)، يستوقفنا أمر فني ضئيل في مساحته لكنه عظيم الدلالة والمغزى فكريا. فعند إنعام النظر في مواقف البطلين وردود أفعالهما نجد أن مشاعرهما اختلفت بشكل ملموس عند تعاملهما مع قضية واحدة: موقف المواطن الألماني الفرد من الروسي الفرد. والروسي عدو في الروايتين، فقد كان الروس يقابلون الألمان كأعداء في الحربين العالميتين الأولى والثانية. في الرواية الأولى كانت مشاعر البطل الألماني ايجابية ومليئة بالتعاطف، أما في الثانية فقد ظهر قدر كبير من الشك والريبة طبع نفسية البطل وهو يتعامل مع الروسي، أو السوفياتي بمعنى أدق. ولم يكن هذا الجزء من الاختلاف هو ما يستوقف المرء، فمثل هذا الاختلاف في طبائع شخصيتين تفصل بينهما ثلاثة عقود أمر طبيعي في قوانين التحولات الإنسانية. إن الزاوية التي صوّر بها ريمارك مشاعر البطلين وهما يعيشان حدثا متشابها، ولكن في زمنين مختلفين، هي ما يلفت النظر. في الرواية الأولى كان المجند الألماني ينظر الى عدوه المجند الروسي بقدر محسوس من المشاعر الإنسانية المجردة، فقد كان يرى فيه إنسانا يشبه غيره من البشر. أما في الرواية الثانية فقد امتزج التعاطف بالشك، وامتزج كلاهما بالموقف السياسي الايديولوجي. فلم يعد الروسي هنا إنسانا بحتا، وإنما تحول الى كائن سياسي. إن تسيس المشاعر هو ما استوقفني، وهو أحد عناصر مقالتي الأساسية، وخلاصته أن الموقف من الآخر يتغير بتغير الوسط التاريخي عند الانقلابات التاريخية الكبرى، حيث تحدث انعطافات عميقة وجذرية، مدركة وغير مدركة، في تصورات البشر، تتعلق بأحداث سبق لهم أن عاشوها وقوّموها بشكل مختلف.

لماذا نشأ هذا التسيّس؟ الجواب عن ذلك على غاية البساطة، لأن الدولتين المتحاربتين، السوفياتية والرايخ الثالث، خاضتا الحرب تحت شعارات ايديولوجية معروفة: الشيوعية والنازية. لذلك تحتم على الشخصية الروائية أن تصطبغ بصبغة الشعارات السياسية السائدة. بيد أن سهولة هذا الجواب قد تخفي تحتها فخاخا من الأسئلة الأخلاقية والسياسية والعقلية. فمثل هذه المشاعر والتصورات حول الإنسان الصرف، لم تكن حكرا على الألمان بل مشاعر ومعتقدات عالمية، نجد ما يماثلها لدى الكاتب الروسي تولستوي في روايته “الحرب والسلام”، حيث ينظر الجندي الروسي الى الفرنسي المحتل بعيون إنسانية خالصة، مجردة من الغطاء الايديولوجي. وحتى الأبطال المسيّسون كأبطال هنري باربوس الفرنسي في روايته “النار”(1916)، الذين كانوا ينتظرون الموت في خنادق مواجهة لخنادق أبطال ريمارك، لم يجدوا في الجندي العدو سوى ضحية ساقها تجار الحرب والسياسة “البرجوازيون” الى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. ومثل هذا التحول نجده أيضا عند عقد مقارنة مماثلة بين روايتي همنغواي “وداعا أيها السلاح” (1929) و”لمن تقرع الأجراس” (1940). ومن المفارقات التاريخية أن العامل الطبقي والاجتماعي يبرز بقوة في خطاب الشخصيات الروائية التي عاشت أحداث الحرب العالمية الأولى، ومثل هذا نجده في رواية باربوس “النار”، ورواية شولوخوف “الدون يجري هادئا”(1928-1940) ورواية همنغواي “وداعا للسلاح”، بينما يتوارى هذا الخطاب تحت غطاء الايديولوجيا السياسية في الفترة القريبة من الحرب العالمية الثانية، فيظهر الميل الى “أدلجة” المشاعر ساطعا في رواية همنغواي “لمن تقرع الأجراس”، ورواية مالرو “الأمل”، ورواية ريمارك “وقت للحب ووقت للموت”. وحينما أراد بعض الروائيين تصعيد الإدانة ضد المحتل وضد الآخر المحارب (العدو)، في مرحلة ما قبل سيادة الخطاب الايديولوجي، يمموا شطر الاخلاق، ولم يذهبوا نحو الايديولوجيا والنعوت السياسية. وقد فعل ذلك تولستوي في “الحرب والسلام” (1865-1869) حينما تحدث عن العهر، بمعناه الحرفي، الذي رافق الاحتلال الفرنسي. وإذا كان تولستوي، من حيث الجوهر، أخلاقيا بمنحاه الروحي، فإن باربوس الفرنسي ذا النبرة السياسية الاشتراكية فعل الشيء عينه في محاولة منه لرسم صورة خادشة للمشاعر الوطنية، فصور لحظة تعاطف فريدة بين الأعداء، حينما سهّلت مجموعة من الجنود الأعداء لجندي فرنسي فرصة العودة لزيارة بيته الواقع تحت سيطرة الألمان على خط النار. وعند دخول الجندي الفرنسي بيته يجد زوجته في حضن جندي محتل، أما ابنته الطفلة فتجلس لاهية على ركبتي جندي آخر (حساسية باربوس وتولستوي الأخلاقية هذه يفتقدها الكاتب العراقي. فعلى الرغم من تبجحنا بامتلاك الفضيلة والكرامة، أكثر من غيرنا، تجاهلنا (عفة أو خجلا أو لؤما) الأسئلة الأخلاقية المرتبطة بالإحتلال. فكم من الطاقة الجنسية تحتاجها جيوش أجنبية متفوقة على المواطنين، ماليا وحقوقيا، يدمن أفرادها الجنس والمروق الأخلاقي بكل صنوفه، جيوش قوامها ربع مليون رجل تجوب الشوارع والقصبات في الأحياء السكنية ليل نهار، في بلد مغلق مثل العراق؟ كيف يلبي أولئك الرجال حاجاتهم العاطفية؟ وكيف عبّرت الثقافة الوطنية عن هذا المشهد؟ الجواب أن المحتل في المرحلة الجديدة يجرد الحرب من كل أغطيتها، حتى الأخلاقية، ويحولها الى مجرد محاججات حول جرائم مفترضة، كأسلحة الدمار الشامل – لا حظوا حجم التسمية المرعب! – متجاهلا أسبابا حقيقية، ملموسة وعيانية ومتحققة، عظيمة الخطورة، كالاستبداد والديكتاتورية وشن الحروب، التي لا يحتاج إثباتها الى افتراضات صادقة أو كاذبة. أحد أسباب ذلك المنهج الافتراضي يعود الى أن المحتل لا يريد أن يربط الحقائق بعناصر الواقع، بقدر ما يريد تمييع صور الواقع، لكي يسد على ذهن المواطن ومخيلته مجرى التداعيات التي تثيرها تناقضات الواقع وفظائعه البشعة، التي خلقها وجوده القسري. أما السياسيون العراقيون، حتى المعممون منهم المنغمسون في لعبة الاحتلال، فقد أغمضوا عيونهم عن هذا الجانب. فالمصالح السياسية، عندهم، أعلى شأنا من منظومة الأخلاق ومن تعاليم الله! إن المنطق يفرض على من استضاف هذه الجيوش أن يجيب عن هذا السؤال، الذي شغل غربيين أقل منا ميلا الى المبالغة في التحريم الجنسي.

هنا، الى هذه النقطة الضيقة انصرف فكري: الحرب كخصم سياسي للإنسان. الحرب التي تحولت في غضون عقدين فحسب الى حرب موجهة ضد الإنسان كممثل وحامل لقيم سياسية، هي قيم النظم السياسية السائدة. هذا التبدل في المواقف انعكاس دقيق وحساس لسلسلة من عمليات التحول العالمية في المفاهيم والمشاعر وما يرافقها من طرق للتقويم، تحول فيها الإنسان من إنسان بيولوجي الى كائن ايديولوجي.

ما الذي تغير في الإنسان لكي يندفع الى تجريد أخيه الإنسان من إنسانيته الخالصة وتحويله الى كائن ايديولوجي، كما لو أنه مجرد فصل من فصول كتاب “كفاحي” لهتلر أو “ما العمل؟” لشيرنيفسكي ولينين؟

في عام 1917 قامت الثورة الروسية، وكانت الحرب واحدة من الأسباب الأساسية لاشتعالها. ومن مفارقات التاريخ أن البلاشفة عثروا في أروقة السلطة القيصرية على واحدة من أخطر الوثائق في التاريخ البشري. فقد عثروا على إقرار من قادة الدول المتحاربة، يؤكدون فيه أن أهدافهم هي تقسيم العالم وتوزيع غنائمه على المنتصرين. عملية التقاسم وإعادة التقاسم الدولي (إعادة توزيع الأسلاب) هي جوهر العمليات السياسية والعسكرية المرافقة للتحولات البشرية الكبرى في التاريخ كله. ويكاد هذا التقاسم يكون شاملا، في نظري، منذ خروج الدولة من حدودها المحلية الى صيغتها الإقليمية والقارية، والتي أضحت منذ قيام الحقبة الاستعمارية عملية تقاسم دولية، تتجاوز حدود القارات. لقد عبر الفرس الى اليونان القديمة في وقت مبكر من عمر البشرية في وثبة عسكرية قارية محدودة، وفعل مثلها هنيبعل، وقابلها الرومان بعملية معاكسة أكثر سعة، وقام الأحباش بقفزات قارية مماثلة، لكنها فاشلة، في اتجاه الجزيرة العربية. لذلك لم تكن إعادة تقاسم العالم مظهرا خاصا بالإمبريالية وحدها. إن إعادة التقاسم بالحرب، التي هي خصيصة ملازمة للتحولات التاريخية الكبري عالميا – صعود القوى وهبوطها وتغير أدوارها – لم تتغير أو تتبدل في مكوناتها وعناصرها الجوهرية: محتواها ومغزاها. إذ لم يختلف ويتبدل فيها سوى أمرين شكليين: الأول حجم عمليات التقاسم، التي اتسعت بسبب تطور فن الحرب والصناعة الحربية وتوسع حدود مصالح الدول الكبرى. أما الثاني فهو الصورة الخارجية للحرب، التي تغيرت بشكل ملموس على مر العصور، من طريق اكتسابها غطاء تبريريا مختلفا في كل مرحلة كبرى من مراحل التاريخ.

لقد سعت الماركسية الى تفسير دوافع الانقلابات البشرية الكبرى المادية وأساسها الاقتصادي، المرتبطة بتناقضات قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وما يرافقها من تبدل في ما يعرف بـ “التشكيلات الاجتماعية” وبناها السياسية والحقوقية والايديولوجية والفنية، وفُسرت الحرب ضمن ذلك الإطار، على أنها امتداد للسياسة بوسائل عسكرية، كما يقول الجنرال البروسي كارل فون كلاوس، أما السياسة فهي تعبير عن المصالح الطبقية المتناقضة كما يؤكد منظرو الماركسية، وهم على صواب في جوانب كثيرة من تلك التفسيرات. إلا أن الحرب، على ما اعتقد، ليست امتدادا للسياسة فحسب، بل هي أيضا الصورة العنفيّة المتحققة، التي تنظم العلاقات المتناقضة في المصالح (بما في ذلك قوانين الحق والملكية ومفاهيم الحرية والاستقلال) بين الدول والكيانات الإجتماعية المختلفة، في ظروف اختلال موازين القوى عالميا. وهي بمعنى أدق شكل فظ لظاهرة تصدير الاستعباد، لكنه شكل مموه في الوقت عينه، يبرز في صورة نشاط عدواني للدولة العظمى المتحضرة، حاملة شعارات الديموقراطية والحرية اللفظية، التي هي الشقيقة الكبرى للمستبد المحلي، الديكتاتور أو الحاكم الأوحد.

كانت الحروب، التي هي استبداد الدولة متدفقا الى الخارج، تنازعا مباشرا على المصالح، وفق قانون القوة العارية، السافرة. ومثل هذه الحروب كانت طابع حروب العالم القديم جميعها، من التمدد البابلي الإقليمي الى التوسع الروماني القاري. ولم تكن حالات الاستبداد هذه تحتاج آنذاك الى غطاء ايديولوجي تزييني أو تبريري احتيالي، على الرغم من أنها انجزت تحت ستار كثيف من الحجج والذرائع أيضا. فالآلهة كانت تقاتل جنبا الى جنب مع البشر، وليس بصورة رمزية فحسب، كما حدث لاحقا. ولهذا السبب ظهر الآلهة المحاربون، ثم ظهر الأبطال أنصاف الآلهة (جلجامش). كانت القوة السافرة هي شعار تلك الحروب الأساسي، حالها كحال حروب القبائل البربرية والجماعات البشرية البدائية. وفي العصور الوسطى أخذت حروب التمدد الجغرافي غطاء ايديولوجيا دينيا، مسيحيا أو إسلاميا، فظهرت الحاجة الى بشر أرضيين خالصين، لكنهم نواب عن مملكة السماء يمتلكون تفويضات إلهيّة، ويتحملون مسؤولية تنفيذ الرسائل العلوية. وحينما انتصر منطق الثورة الصناعية تجردت الحرب من غطائها الايديولوجي الديني وعادت الى مظهرها القديم، قوة عارية مصحوبة بمصالح اقتصادية سافرة. لهذا السبب لم يجد أبطال ريمارك في “لا جديد في الجبهة الغربية”، وأبطال تولستوي في “الحرب والسلام” وأبطال “وداعا أيها السلاح” صعوبة في العثور على مشتركات إنسانية مع أعدائهم، توحدهم كبشر، على الرغم من اختلاف مصالح دولهم وتنازعها، الذي وضعهم قسرا في موضع الأعداء. ولهذا السبب أيضا توجه الى الجبهات في الحرب العالمية الأولى أدباء مرموقون، فإلى الجبهة الألمانية ذهب ريمارك وبريشت، والى الجبهة الإنكليزية ذهب ولفريد أون وسيغفريد ساسون، والى الجبهة الفرنسية توجه باربوس وغيوم ابولينير الفرنسي البولوني، وبنيران الحرب المباشرة قتل أون، وجرح أبولينير جرحا مميتا.

بقيام ثورة اكتوبر نشأ واقع جديد عالميا، تمثل في انقسام البشرية الى جبهتين ايديولوجيتين، خاضتا معا، وواحدة ضد الأخرى، حروبا باردة وساخنة، تحت شعارات نشر الحرية أو تحرير البشرية من الاستعباد التاريخي.

إن سقوط الاتحاد السوفياتي يعني، كما هو مفهوم للجميع، إعادة جديدة لتقسيم العالم، تتلاءم مع مصالح القوة المنتصرة، الولايات المتحدة، وإعادة ترتيب لمفاهيم الحق والعدالة والحكم، وتوزيع الأدوار الثانوية والأقل من الثانوية على المتحاصصين محليا ودوليا. وما الحروب المتفرقة التي تخوضها القوة المنتصرة سوى الفصل الختامي من معركة الكتلتين المتناحرتين، ومظهر من مظاهر عملية إعادة توزيع الأسلاب وإعادة بناء المفاهيم بالوسائل العسكرية، لكي تتطابق مع الواقع التاريخي الجديد. ومن ينظر الى هذه الحروب يجد من دون إبطاء أنها على درجة عالية من الإنسجام والتكامل والشمول، الى حد يجعلها تتفوق على الحروب العالمية الكبرى بسعة رقعتها الجغرافية وعمق مصالحها وقوة تأثيرها وسرعتها التدميرية الفائقة. وقد تبدو هذه الحروب شيئا غير ذي بال، لأنها غير مترابطة جغرافيا وزمانيا، تحدث هنا وهناك، في هذا الحين أو ذاك. لكنها من الناحية الموضوعية كل واحد، لا انفصال فيه. فنحن الآن أمام حرب جديدة، لها شكلها الجديد وأساليبها وطرقها الجديدة، لكنها من حيث المحتوى: الأهداف والنتائج، لا تختلف عن غيرها من الحروب. فلم يقتصر مشروع الحرب على المعارك المباشرة: أفغانستان، العراق، ليبيا، يوغوسلافيا، الصومال، بل تعدتها الى الحروب بالنيابة: الحرب العراقية الإيرانية، حرب الكويت (هي حرب لصالح أميركا في اعتقادي، كان ضحيتها المباشرة الشعب العراقي والشعوب الخليجية أجمع)، حروب اسرائيل كافة، حرب اليمنين. إضافة الى حروب أميركا الجنوبية وشرق آسيا الأهلية، وطوق الحصار الاقتصادي والعسكري المفروض على عدد كبير من المجتمعات، التي يراد إعادة هيكلة بناها السياسية والثقافية لمصلحة المنتصر الجديد. ولا يتوقف الأمر على ذلك، فحتى الدول التي تنتسب الى “معسكر الخير” تتعرض الى انتهاكات فظة جعلتها تفقد رغما عنها جزءا أساسيا من أمنها، الذي هو أثمن مكتسباتها التاريخية بعد حروب جنونية استمرت لعقود، وتفقد قدرا كبيرا من حقوق أبنائها ومن تقاليدها في مجال حماية حقوق الفرد والمجتمع، التي هي أيضا ثمرة ناضجة من ثمار نضال الإنسان الخيّر وسعيه التاريخي من أجل بناء إنسان حر، مستقل، متسامح، مكتف ماديا وروحيا. فقد ظهرت سجون في أوروبا وبقاع كثيرة من العالم تدار لصالح الدولة الاستبدادية، وأخذت إعادة إحياء عمليات تجنيد المرتزقة الدوليين طابعا شرعيا حتى في البلدان التي تتناقض هذه الممارسات مع دساتيرها، كأسوج. وكُشف حديثاً عن انتهاكات مستمرة للأجواء وللمطارات الأوروبية، ادعى قادة أوروبا أنهم ليسوا على علم بها! ولم تسلم البيئة والطبيعة وحتى الحيوان من انتهاكات القوة الاستبدادية الكبرى، حيث جرى خرق قوانين صيد الحيتان، ومعاهدات تنظيم صيد الفقمة ورعاية المحميات الطبيعية. أي أن البشرية تخسر يوميا جزءا كبيرا من تقاليدها الإنسانية، التي اكتسبتها خلال العصور الماضية، ومنها تلك التي اكتسبتها خلال مرحلة التنافس الحاد مع العدوّ السابق، الشيوعي، والتي قُبل بعضها على مضض حتى القوى الأوروبية اليمينية، كتنازلات في معركة اسقاط الخصم الايديولوجي. وهذا يعني أن القوة الاستبدادية الكبرى، بالحرب المباشرة أو الحروب المستترة، تقف بشكل سافر ضد مصالح البشرية كأفراد وجماعات، وفي موقع معاكس لطموحات الأمم في الاستقلال وفي البحث عن عالم أكثر عدلا وأمانا وكفاية.

إذاً، نحن أمام مستبد تاريخي عملاق، يريد الإفادة من منجزات الاستبداد التاريخية، التي خبرتها البشرية على مر العصور، باسم القوة التمدنية العظمى. نحن أمام معدة دولية تخلط في جوفها خصائص القوة السافرة الموروثة من العصور القديمة ومشاريع تمدين البرابرة، التي رافقت الفتوحات الاستعمارية، من دون أن تتخلى عن الإلهام الإلهي، وإن يكن في مسحة دينية عصرية. إن الحرب في هذا المعنى هي التعبير الجوهري عن فكرة المستبد الكبير، الدولي، كمقابل للديكتاتور المحلي. إنها عولمة للاستعباد!

إنها عولمة تتنفس هواء العداء والتحارب والترفع والغطرسة، وتوقظ النزعات الأصولية، والدوافع الأكثر وحشية في الإنسان، وتحيي السلوك التكفيري لدى الخصم، وتؤزم علاقات البشر عالميا، وتسمم مناخ التبادل الثقافي الحر بين الأمم المختلفة. إنها عولمة الشر!

لذلك أرى أن السعي من أجل تفكيك بنية الديكتاتور المحلي لا يمكن أن ينجز على نحو عميق وإنساني من دون توضيح الحدود الفاصلة بين سلطة الديكتاتور المحلي والديكتاتور الدولي. ما نقاط الالتقاء والتعارض؟ وأين تكمن التقاطعات ونقاط التوافق في المصالح؟

وحينما نأتي الى التفسير الحسي، العياني، لعلاقة المستبد الكبير بالمستبد المحلي، يظهر لنا نموذج القذافي، كمثال ناطق على زيف تصادم المصالح، وزيف شعارات التمدين، التي نصطلح عليها اليوم بـ “تصدير الديموقراطية” أو “صدام الحضارات”، والتي كانت تسمّى في الحقبة الاستعمارية التقليدية تصدير الحضارة.

إن أبرز ما يميز الدولة المستبدة، الكبيرة، ومن نماذجها المصغرة جنوب أفريقيا، اسرائيل، أنها توجه استبداداها نحو الخارج بدرجة أساسية، على الضد من المستبد المحلي، الذي يوجه استبداده نحو الداخل. وحتى خطواته الخارجية، لا تختلف في جوهرها عن فاعلية الاستبداد الداخلية، ونموذج ذلك صدام حسين وحربا الكويت وإيران.

إن البحث عن سبل للاجتثاث جذور الديكتاتوريات الإجتماعي والثقافي تعيدنا مرغمين الى السؤال التقليدي الذي هجرناه طوعا: من يقوم بعملية تفكيك بنية الديكتاتورية ووفق أي شروط؟ لقد تغيرت، بتغير أدوار القوى الدولية في عالمنا المعاصر، أسس جوهرية عديدة من قوانين النضال الوطني والسياسي، فأصابت كثيرين بالإرتباك وأفقدتهم بوصلتهم. وهذا الأمر يسري على الجميع، على من كان يُعرف باليسار أو اليمين، من الشيوعيين الى الإخوان المسلمين. إن يساريا عراقيا يستعير كلمات عزت الدوري في ما يتعلق بالموقف من إيران، ويستعير مفاهيم رامسفيلد في ما يتعلق بالإرهاب، ويستعير قوانين بريمر في ما يتعلق بالمحاصصات، ويستعير لغة القوى القومية في ما يتعلق بحل المشكلات العرقية المعقدة، مثل هذا السياسي الرّث لا يستطيع إلا أن يكون ذيلا أبديا لكل مشروع ديكتاتوري محلي أو دولي. ولا يكفي لمعارض سوري أن يعادي النظام السياسي القائم في بلده ليكون نبيا ديموقراطيا معصوما، أو نصف إله، جاهز الصنع، مهما امتلك من حكمة وفطنة. إضافة الى هذا فإن تكوينات اجتماعية وثقافية متخلفة مثل القبلية والمناطقية والطائفية والعرقية والميول السلفية، والتي هي الحليف الخفي والمعلن للاستبدادين الأكبر والأصغر، للديكتاتور الدولي والمحلي، لا تستطيع أن تكون شريكا حقيقيا في بناء مجتمع بديل، في عالم سريع متغيير، شديد التعقيد.

إن فوضى القيم هي السمة البارزة التي تميز المرحلة الراهنة، مرحلة عولمة الاستبداد الخارجي. وهي سمة شديدة الوضوح على ملامح القوى السياسية العربية، اليسارية منها خصوصاً. إن فوضى القيم جزء حيوي من منظومة عمل جهاز الاستعباد الدولي، ظهرت عوارضه واضحة في التطبيق لدى القوى السياسية في مجتمعاتنا في هيئة فوضى في المعايير والمبادئ ومنظومات الأخلاق والمواقف. ولم يكن مستغربا حدوث ذلك. فهشاشة الجوهر النظري والتطبيقي لهذه القوى، جعلتها مشلولة وعاجزة عن تبديل اتجاهاتها السلوكية والفكرية في عالم تبدلت فيه أوراق اللعبة السياسية تبدلا سريعا وحاسما وجذريا. إن التحجر وفقدان الأصالة النظرية والتطبيقية، الذي طبع هذه القوى في مرحلة صراع القطبين الدوليين، يظهر الآن في صورة تمزق سلوكي وفكري وأخلاقي، يتطابق تماما مع جوهر سياسة فوضى القيم، التي تنشدها القوة المستبدة عالميا. لقد أفادت الدولة الاستبدادية الكبرى من خدمات فئات كانت ولا تزال وستظل موضع عداء معها، بحكم التناقض الايديولوجي، الأصوليين الإسلاميين سابقا ولاحقا، والشيوعيين الآن، ولم تبد حرجا من امكان الاستفادة من خدمات تلك الجماعات، حينما تمارس هذه الخدمات لصالح مشروعها الاستبدادي الدولي. هذه المفارقة السياسية التاريخية المحزنة تجعلنا نعود مرغمين الى بدايات الأسئلة، الى البحث عن رؤى جديدة وعن وسائل جديدة، لا عن مثل جديدة. لقد تغيرت المعايير والأسس النضال الرامية الى فكفكة الاستبداد، ولا يستطيع أي مشروع سياسي أن يكون طليعيا ما لم يحقق التوازن الدقيق بين معادلة مواجهة المستبد المحلي بكل أشكال تجلياته الحزبية والأبوية والعسكرية، وفي الوقت نفسه مواجهة المستبد الدولي بكل تجلياته السافرة والمستترة: الحرب، الغزو، الاحتلال، الهيمنة السياسية والاقتصادية والروحية، والعقاب الجماعي.

إن مواجهة الاستبداد لا تحتاج الى ذرائع بقدر ما تحتاج الى استنباط معايير جديدة لتقويم الواقع.

مرة أخرى أقول لا بد من العودة الى الأسئلة التقليدية المتعلقة بالنضال من أجل مواجهة الاستبداد، التي ضاعت في ظل الفوضى السياسية وما رافقها من فوضى القيم، التي ولدت بسبب التخلخل التاريخي الناشئ من جراء سقوط قوة دولية عظمى وتسيّد أخرى بقيادة العالم سياسيا، وأبرز هذه الأسئلة السؤال المتعلق ببدائل الديكتاتورية السياسية والتنظيمية، وببدائل الديكتاتورية الروحية والعقلية والأخلاقية. إن فوضى القيم والمفاهيم، الفاشية الآن (من فشا) ما هي إلا عناصر مرحلية عابرة وسلبية في سلّم إعادة تجميع الفكر والمواقف تاريخيا. وهي عناصر قلق واضطراب تفيد منها القوى الاستبدادية الكبرى والمحلية أكثر مما يفيد منها المتنورون الانسانيون الساعون الى ايجاد مجتمعات عصرية حيّة ومتوازنة داخليا وفاعلة عالميا، مجتمعات قابلة لأن تقود نفسها باستقلال تام عن هيمنة المستبد الكبير، وأن تصون خصوصياتها الوطنية وتحمي سياسيا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا حقوق المواطن الفرد، بقدر حمايتها لمصالح المجتمع بأسره.

فلم يعد هناك متسع في عالمنا المعاصر لبناء تايوان أخرى في مواجهة العدو الصيني، أو بناء يابان أو ألمانيا أو كوريا في مواجهة الخطر السوفياتي وتقسيمات الحرب العالمية الثانية. ما يحدث الآن هو العكس. ما يحدث الآن هو جر البلدان التي خرجت من محور الشر التاريخي (اليابان وألمانيا)، والتي دانها التاريخ، وإعادة تأهيلها لكي تكون أداة للحرب ضد محور شر مستحدث. إنها إعادة ترتيب لمحاور الشر التاريخية. إن أزهى ما يمكن تقديمه الآن هو النموذج العراقي والافغاني، وهما نموذجان يذكّران ببداية ولادة النماذج الاستعمارية القديمة الفوقية، المشوهة، التي خلقتها الدول الاستبدادية الكبرى في عصر الفتوحات الاستعمارية، في مرحلة ما قبل اكتشاف الصورة التلفزيونية والانترنت: جنوب اليمن والهند والسودان وغيرها.

إن تصادم الديكتاتوريات عسكريا، من دون وجود أسس منطقية تجيز أخلاقيا وسياسيا وقانونيا هذا الشكل الاستثنائي من الصدام المحفوف بالأخطار الكبيرة، يضعف الى حد كبير عوامل نهوض القوى الديموقراطية المحلية بشكل مستقل وحر وفاعل، على عكس ما يطرحه أنصار الحرب والاحتلال. إنها تكرار سمج لعمليات إعادة الإعمار التاريخية الفاشلة والدموية، التي مارستها الدول المنتصرة في حروب سابقة، ضد أعداء مستبدين، كالدولة العثمانية مثلا. فهذا التصادم، في شكله العسكري المباشر، إضافة الى أعبائه الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية والحقوقية الثقيلة، يعزز مشاعر الاستبداد والسلفية والتفكير العدائي والتمزق الوطني محليا، وينشر مبادئ عدم التسامح والقسوة والتفريط بالحقوق الديموقراطية المتحققة عالميا، كما أنه يقوي من تحالف الشرائح الأكثر تخلفا دوليا في البلدان الديموقراطية مع التكوينات السياسية والاجتماعية التقليدية المتحجرة، التي هي الأساس الجدي في إعاقة عملية التقدم الإجتماعي. إن مقابلة مستبد دولي بآخر محلي من طريق العنف والغزو تُسقط عن الثاني قدرا كبيرا من شروره، وتقلل بشكل صارخ من حجم بشاعته. فالجانب الأخلاقي والقانوني للصراع يختل لصالح المستبد المحلي، مما يضعف الأساس المنطقي الذي تتحرك عليه القوى الحقيقية المناهضة للديكتاتورية. فالتاريخ البشري وتاريخ الفكر لا يتحرك عن طريق تصادم الأجسام الفيزيائية في الفراغ، بل من طريق صدام عناصر إجتماعية، لها ردود أفعالها، ولردود الأفعال هذه سلسلة من عمليات التأثير في الوسط الاجتماعي المحيط. فالمجتمعات ليست كتابا نظريا تعاد صياغته على أيدي خبراء أجانب، صحبة قرّاء محليين. مثل هذه التغييرات الخيالية لا توجد إلا في دهاليز الفكر السكوني، والعقل الاستبدادي المتحجر. إن المشروع الاستبدادي العالمي يحمل في تكوينه تناقضات سياسية وحقوقية وأخلاقية عميقة، لا تمكنه من أن يكون نموذجا واقعيا، متجانسا، للتحول السياسي والاجتماعي. على العكس، فهذا النموذج لن ينجب سوى أبناء محليين مفرغين تماما من القيم الحقيقية الأصيلة، مصحوبين بموجات حادة من الفكر السلفي والظلامي.

إن تفكيك المؤسسة الديكتاتورية المحلية، كعملية داخلية، يرتبط جوهريا بعملية إعادة بناء المجتمع حقوقيا واجتماعيا وثقافيا. وهذا لا يتم إلا بانفصال صريح عن مشروع القوى العالمية اليمينية المعادية لديموقراطية المصالح الدولية، والتي تتحكم بسياسة الدولة الاستبدادية الكبرى. كما أنه لا يتم إلا باتصال عميق بقوى الخير والسلام والحرية في بلدان الديموقراطيات المتحققة، بما في ذلك الجماعات المعادية لاستبداد الدولة العظمى في الدولة العظمى نفسها. وكل ما عدا ذلك وهم من صنع قادة الجند الدوليين ومن خلفهم قادة المؤسسات المالية الكبرى وحلفائهم القادة المحليين الصغار.

إن سقوط الحقبة الايديولوجية عادت بالإنسان الى حقب القوة السافرة، وعادت بالموقف من الآخر الى صورته الاستعمارية الأولى: تهذيب البرابرة. إن صيغ تصدير الديموقراطية على يد قوى، تعدّ رجعية بمقاييس القوى الأقل ميلا الى الاستبداد في بلدها نفسه، وبمقاييس التطور البشري الذي أحرزته شعوب بنت ديموقراطيات حقيقية، إنما هي عودة علنية الى مبادئ التمدين الاستعماري، التي رافقت الفتوحات الاستعمارية قبل قرون خلت، مع إختلاف شكلي وحيد. فعلى أنقاض الصراع التاريخي الدموي بين المتحضر والبربري، الذي كان شعار الحقبة الاستعمارية القديمة، تصوغ الدولة الاستبدادية الكبرى الراهنة الشعار القديم، “نحن أو هم”، في صيغة جديدة: حراس العدالة الكونية مقابل الزمر الإرهابية!

لذلك يبدو جورج بوش كمستبد دولي – رغم اختلافه الكبير مع خصومه المحليين، ورغم انتسابه الى بلد يقف على قمة الهرم العالمي صناعيا واقتصاديا وإداريا – كما لو أنه الوجه الآخر لمستبد محلي هو صدام حسين. أما رامسفيلد فهو الصورة الدولية المكبّرة لعلي الكيماوي.

وهنا، في حلقة المستبدين الصغار والكبار، لا وجود لشعراء أو كتّاب قصص عاطفية أو بناة ممالك خيالية حالمين. لا وجود لتولستوي وريمارك وأون وباربوس وهمنغواي ومالرو. هنا لا توجد سوى المصالح الشريرة وما يرافقها من أفعال شريرة وما يكسوها من ثقافات شريرة.

إنها حقيقة مرعبة. لكننا مرغمون على تقبلها، لأنها الحقيقة الوحيدة الصادقة الماثلة أمامنا.

بدون إدراك هذه الحقيقة والقبول بنتائجها المحزنة لا يمكننا أن نؤسس مملكة عادلة على أنقاض المستبد المحلي، سواء أكان هذا المستبد ديكتاتورا أو عقيدا، أو زعيم طائفة، أو مجرد قاطع طريق أحمق.

———————————————-

هل الديموقراطية مستحيلة؟

هاشم صالح

هل العالم العربي الاسلامي يستعصي حقاً على الديموقراطية والحداثة السياسية؟

يمكن ان أطرح السؤال بطريقة اخرى: هل العالم العربي محكوم عليه بالديكتاتورية والانظمة البوليسية الى أبد الدهر؟ أم ان هناك بصيص أمل في نهاية نفق مظلم لا ينتهي؟

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية اعتقد فرنسيس فوكوياما ان التاريخ قد انتهى بعد انتصار النموذج الديموقراطي الليبيرالي على النموذج الشيوعي التوتاليتاري في ختام الحرب الباردة التي كانت في بعض اللحظات اكثر من ساخنة. وبالفعل فقد سقطت أنظمة الحزب الواحد والجريدة الواحدة في مناطق شتى من العالم بدءاً من اوروبا الوسطى والشرقية وانتهاء بأميركا اللاتينية مروراً بآسيا وحتى افريقيا السوداء. وحده العالم العربي الاسلامي ظل خارج حركة التاريخ هذه مع استثناءات بسيطة هنا او هناك. ولكن حتى هذه الاستثناءات تظل ديموقراطيتها ناقصة جداً ومشروطة الى حد كبير بل ومهددة في كل لحظة.

لذا راح بعض المفكرين في الغرب الاوروبي الاميركي يطرحون هذا السؤال: لماذا يمشي العالم كله في اتجاه الديموقراطية والليبيرالية السياسية والتناوب السلمي على السلطة ما عدا العالم العربي والاسلامي؟ فهل هناك خصوصية لهذا الفضاء التاريخي تمنعه من دخول العصر والتصالح مع القيم الاساسية للحداثة؟ وما هي هذه الخصوصية يا ترى؟

وكان رأي بعضهم ان الاسلام يتناقض مع فكرة الحرية والديموقراطية والعلمانية وحقوق الانسان. وهو جواب صحيح وغير صحيح في الوقت نفسه. صحيح اذا أخذنا في الاعتبار المفهوم السائد والشائع للاسلام حالياً. وهو فهم أصولي متزمت مضاد لأبسط مبادىء التعددية الفكرية والتسامح الديني والحقوق الفردية. لكنه غير صحيح اذا أخذنا في الاعتبار امكان ان يجدد الفكر الاسلامي نفسه ويتخلى عن فقه القرون الوسطى الذي يقسم البشرية الى الاسلام ودار حرب، او مؤمنين وكفاراً في اعتبار ان المسلم هو وحده المؤمن الصحيح على وجه الارض.

لكن قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع الحساس سوف أتوقف لحظة عند مفهوم الديموقراطية في الغرب: اي في المجتمعات المتقدمة لاوروبا الغربية واميركا الشمالية بما فيها كندا. فهي المرجعية العليا بالنسبة الى العالم كله في ما يخص الديموقراطية وحقوق الانسان رغم انها قد لا تلتزمها على طول الخط.

على عكس ما نتوهم فإن الديموقراطية لا تؤدي الى الحرية بشكل أوتوماتيكي. وتجربة العالم المتقدم تثبت لنا ان النظام الليبيرالي الدستوري سبق النظام الديموقراطي الى الوجود بسنوات طويلة. ولم تصبح اوروبا الغربية ديموقراطية وليبيرالية دستورية الا بعد صراع مرير استغرق القرن التاسع عشر كله، بل وحتى منتصف القرن العشرين.

لنضرب على ذلك مثلا انكلترا، أعرق نظام ديموقراطي في العالم. فقد كانت دولة ليبيرالية دستورية، اي دولة حق وقانون، طوال القرن التاسع عشر. لكنها لن تصبح ديموقراطية بالكامل، اي تعطي حق التصويت لكل أبناء الشعب بمن فيهم النساء والفلاحون والعمال الا عام 1930.

اما في عام 1832، اي قبل مئة سنة من ذلك التاريخ، فكان حق التصويت محصوراً بنسبة 2,7 في المئة من علية القوم في المجتمع الانكليزي. ثم زادت النسبة فأصبحت او 12,1 في المئة عام 1884، وهكذا دواليك. وتالياً فقد توصلت انكلترا الى الديموقراطية بالتدريج. لكنها في اثناء ذلك كانت ليبيرالية دستورية بالخالص: اي دولة حقوق تطبق القانون على الجميع من دون تمييز بين كبير وصغير، او غني وفقير، او ابن ست وابن جارية. كانت تعامل الجميع كمواطنين من الدرجة الاولى: اي متساوين في الحقوق والواجبات أياً تكن أصولهم الدينية او المذهبية. فلا فرق هنا بين شخص ينتمي الى مذهب الغالبية، وآخر ينتمي الى مذهب الأقلية، او ثالث لا ينتمي الى أي دين او مذهب (ملحد، او لا أدري). كلهم مواطنون بالمعنى الحديث للكلمة. وهذا يشكل تقدماً هائلا بالقياس الى العصور الوسطى… حتى بالقياس الى القرن السابع عشر حيث كان أبناء طائفة الغالبية الانغليكانية البروتستانتية هم وحدهم المواطنون الحقيقيون من الدرجة الاولى.

وأما ابناء الأقليات او الملاحدة فكانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، تماماً كما هي عليه الحال الان في معظم انحاء العالم العربي او الاسلامي.

فالأساس هو دولة الحق والقانون، هو وجود الدولة الليبيرالية الدستورية التي تؤمن حق الملكية، وحق التفكير والتعبير والنشر، وحق التديّن او عدم التديّن، وحق تشكيل الجمعيات والروابط، وحق التنقل بحرية، وبقية الحقوق الفردية. كما تؤمن الفصل بين السلطات الثلاث طبقاً لنظرية مونتسكيو، اي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. ولولا ذلك لما استطاع القضاة محاكمة الوزراء والمسؤولين الذين يستغلون مناصبهم للإثراء غير المشروع ولممارسة الفساد والرشاوى والإفساد. كما تفصل الكنيسة عن الدولة ولا تعترف بوجود دين رسمي للدول او لرئيس الدولة وانما تحترم جميع الاديان وتعاملها على قدم المساواة.

هل نعلم ان فرنسا لم تصبح ديموقراطية بالكامل الا عام 1945، اي بعد مرور مئة وخمسين سنة على الثورة الفرنسية. لكنها كانت قد اصبحت دولة ليبيرالية دستورية تؤمن حق المواطنية للأقلية البروتستانتية التي كانت مضطهدة على مدار التاريخ. في هذا المعنى فإن العهد القديم الملكي قد سقط وحلّ محله الظام الجمهوري الجديد القائم على الاعلان الشهير لحقوق الانسان والمواطن لا على اللاهوت المسيحي القديم. ولهذا السبب استطاع شخص كميشال روكار او ليونيل جوسبان ان يحكما فرنسا رغم انهما ينتميان الى الاقلية البروتستانتية (2 في المئة من عدد السكان). ان الجنرال ديغول هو الذي جعل فرنسا ديموقراطية بالكامل عندما أعطى حق التصويت للنساء اي نصف المجتمع الفرنسي. قبل ذلك كان حق التصويت محصوراً فقط في الرجال او الذكور البالغين. وهذا شيء ننساه كثيراً ولا نكاد نصدقه الآن. فهل يعقل ان فرنسا، بلد التنوير والثورة الفرنسية وحقوق الانسان، كانت تمنع النساء من ممارسة حق التصويت حتى هذا الوقت المتأخر؟! وما هو السبب يا ترى؟

السبب هو ان فلسفة الديموقراطية في الحالتين الانكليزية والفرنسية كانت تعتقد انه ينبغي تثقيف الشعب وتعليمه ومحو الأمية فيه أولا قبل ان نعطيه حق التصويت: اي حق المساهمة في القرار السياسي.

هذا منطق تربوي صحيح لان التجربة أثبتت ان الشعب غير الناضج حضارياً قد ينتخب أشخاصاً طائفيين او عنصريين باسم الديموقراطية نفسها! عندئذ، وفي هذه اللحظة بالذات، يحصل تناقض واضح بين الديموقراطية والليبيرالية الدستورية. بل وتُلغى مكاسب الحداثة السياسية كلها (اي دولة القانون وحقوق الانسان اساساً) على يد اللعبة الديموقراطية.

بعدما وصلت في الحديث الى هذه النقطة أستطيع ان اقيم مقارنة بين الوضع العربي الاسلامي والوضع الاوروبي لكي أعرف في أي لحظة من التاريخ نحن نقف في ما يخص مسألة الديموقراطية والحرية (اي الليبيرالية). وهنا أجد نفسي مضطراً للتمايز عن الكثيرين من المثقفين العرب والفضائيات الشعبوية التي تصفق لـ”النجاحات الباهرة” التي تحققها جماعة “الاخوان المسلمين” في مصر. يحصل ذلك كما لو ان هذه النجاحات تخدم قضية التقدم والتنوير واحترام حقوق الانسان في العالم العربي! يحصل ذلك كما لو انها تشكل تقدماً الى الأمام لا انتكاساً الى الخلف. انهم، أي المثقفين الذين يؤيدون هذا الخط، لا يقيمون أي وزن للحقيقة الآتية: وهي ان الشعب قد يرفع الى قمة السلطة غالبيات طائفية او مذهبية. وهذا ما حصل في اوروبا في بعض الفترات، ينبغي ألا ننسى ذلك. لكن المثقفين الاوروبيين بدلا من ان يصفقوا لهذا التيار دانوه ووقفوا في وجهه أو حذروا من اخطاره وعواقبه على الاقل.

أضرب على ذلك مثلا ما حصل في فيينا عام 1895 عندما انتخب الشعب كعمدة للمدينة شخصاً عنصرياً وطائفياً ينتمي الى اليمين المتطرف: هو كارل لوجير (Karl Lueger). وهكذا قُمعت الحرية وأفكار الحداثة السياسية باسم الديموقراطية، او الغالبية الديماغوجية للشعب. وعندئذ حصل شيء رائع لا مثيل له في التاريخ: فقد التقى المثقفون المستنيرون وفي مقدمهم سيغموند فرويد مع أعتى مؤسسة محافظة في ذلك الزمان إن لم نقل رجعية (أي الكنيسة الكاثوليكية) على ضرورة الوقوف في وجه هذا الرجل ومنعه من تسلم منصبه: أي منع تنفيذ التصويت الديموقراطي الحر للشعب! وشاركهم في هذا الموقف أعلى رجل في الدولة: أي الامبراطور فرنسوا جوزف الثاني الذي رفض التصديق على انتخاب زعيم اليمين المتطرف. وهكذا حالوا بينه وبين الوصول الى منصب عمدة المدينة وتطبيق أفكاره على ارض الواقع. ومعلوم ان فيينا كانت آنذاك منارة اوروبا، فكراً وعلماً وحضارة وإشعاعاً. لكن هناك دائماً فرق بين مستوى الشعب ومستوى النخب المثقفة.

وبعده بفترة قصيرة وصل الى سدة السلطة في الرايخ الالماني شخص يدعى أدولف هتلر. نحن نتخيل انه وصل الى السلطة من طريق انقلاب عسكري. لا، وصل اليها عام 1933 من طريق انتخابات شعبية حرة. ثم كان ما كان، فالشعب قد يخطئ ايضاً. الشعب ليس إلهاً معصوماً. واذا كانت البلاد في حالة اقتصادية يرثى لها، واذا كانت مهانة سياسياً في معاهدة فرساي، واذا كان لديها قائد ديماغوجي وخطيب يعرف كيف يضرب على وتر الغرائز التحتية والعصبيات الشوفينية فانها تسلّم قيادها له.

وماذا فعلت يوغوسلافيا السابقة بعدما انهارت الشيوعية؟ لقد تفككت الى كياناتها الاساسية باسم الديموقراطية! والكثير من الدول العربية مهددة بالشيء نفسه، او قل بعضها على الاقل. فهي ايضاً قد تتفكك الى غالبيات طائفية او عرقية (مسيحية، اسلامية، شيعية، سنية، علوية، درزية، كردية، أمازيغ او بربر في المغرب الاقصى والجزائر…).

هذه هي النتيجة الاولى للديموقراطية. كل المكبوت التاريخي السحيق سوف ينفجر في وجهنا دفعة واحدة! يوغوسلافيا لم تنقسم فقط الى مسلمين ومسيحيين، وانما انقسمت ايضاً الى مسيحيين ومسيحيين، اي ارثوذكس في ناحية الصرب، وكاثوليك تابعين لبابا روما في جهة كرواتيا. وانتخب الشعب في كل مكان تقريباً شخصيات متطرفة قومياً وطائفياً ليس أقلها ميلوسيفيتش وحصلت المجازر المرعبة بين مختلف الفئات قبل أن تتدخل اوروبا وفي الاخص الولايات المتحدة لحسم الصراع ووقف نزيف الدم. ثم يتهمون بعد ذلك أميركا بأنها ضد المسلمين على طول الخط! نقول ذلك رغم انها قصفت الصرب المسيحيين لصالح مسلمي البوسنة أكثر مما قصفت افغانستان والعراق.

هل نعلم مثلاً أن يوغوسلافيا وأندونيسيا كانتا أكثر تسامحاً من الناحية الدينية وأكثر استنارة عندما كانتا محكومتين على يد شخصيتين قويتين، او حتى ديكتاتوريتين، هما تيتو وسوهارتو؟ الآن اصبحتا ديموقراطيتين، بمعنى ان الشعب هو الذي ينتخب الحكام. ولكنهما اصبحتا أكثر تعصباً لأن الشعب غير المستنير لا يمكن ان ينتخب الا الاصوليين او العنصريين. فالوعاء ينضح بما فيه. أنظر الفضائيات العنترية العربية وكيف صفقت لبن لادن عندما ضرب البرجين التوأمين وقتل ثلاثة آلاف شخص دفعة واحدة! هذا هو الشارع العربي الاسلامي. انه شارع “مستنير” من أعلى طراز. وينبغي لك كمثقف ان تتبعه، ان تنزل الى مستواه، والا فانك “خائن” للقضية القومية او الدينية على حد سواء. في هذا المعنى فان كل فلاسفة اوروبا كانوا خونة لشعوبهم لأنهم فضلوا هدايتها وتنويرها لا السير وراءها كالقطيع. هناك تشويش كثير في الحياة الثقافية العربية. هناك خلط واضطراب وعدم وضوح في الرؤيا. وكله ناتج من عدم توضيح المفاهيم والمصطلحات والافكار والنظريات الفلسفية او السياسية.

وهنا قد ينفجر احدهم غاضباً: لكنك بهذا الكلام تريد أن تقطع الطريق على الديموقراطية! انك تريد منع الشعوب العربية من ممارسة حق التصويت وتغيير الانظمة الشمولية او الاستبدادية الحاكمة! وأجيبه بـ”لا” قاطعة. فقط أردت ان أوضح الفرق بين الديموقراطية غير الليبيرالية (أي التي لا تؤدي الى الحرية في الضرورة) والليبيرالية غير الديموقراطية. فقط أردت ان أقول ان المسألة أكثر تعقيداً مما نظن، وأنه لا يكفي ان نردد كالببغاوات: الديموقراطية، الديموقراطية، نحن نريد الديموقراطية… الديموقراطية هي عصا سحرية سوف تحل كل مشكلاتنا بضربة واحدة. كما لا يكفي ان نردد: الاسلام هو الحل، لان الاسلام في المعنى الذي يقصدونه هو المشكلة وليس الحل.

وأردت ايضاً ان اقول ما يأتي: نحن نقع اليوم بين فكي كماشة. والخيار المطروح علينا ليس بين الاستبداد والديموقراطية، او بين الاستبداد والحرية، وانما بين الاستبداد والاستبداد. فإما استبداد الانظمة الشمولية الحاكمة، وإما استبداد معارضاتها الاصولية التي تتأهب للوثوب على السلطة معتقدة ان لحظتها قد حانت. لكن الغرب الذي يعرف من هي بالضبط بعد ضربات نيويورك، ومدريد، ولندن، وشرم الشيخ، وعمان، الخ، لا يمكن ان يثق بها بسهولة حتى ولو وضعت طبقات كثيفة من المساحيق التجميلية على وجهها. اكبر دليل على ذلك ما حصل في تونس اخيراً. فرغم ان نظام الرئيس زين العابدين بن علي متهم بأنه من أكثر الانظمة استبدادية في المنطقة، الا ان ذلك لم يمنع الجماعة الدولية من الاجتماع عنده في القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية والتواصلات الحديثة لمدة ثلاثة أيام متواصلة. وكان في مقدمهم الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان.

ولم يتجرأ شخص على انتقاد النظام في خصوص الحريات الا رئيس الاتحاد السويسري صموئيل شميد. وقد لزم ان يحصل اعتداء جسدي بالضرب على مراسل صحيفة “ليبيراسيون” كريستوف بولتانسكي في احد شوارع العاصمة التونسية لكي ترفع الحكومة الفرنسية صوتها قليلاً ضد النظام التونسي. ثم سرعان ما سكتت بعدما هدأت الضجة.

لماذا كل هذه المحاباة من العواصم الاوروبية؟ لانها ترى في الرئيس بن علي سداً منيعاً ضد وصول الاصوليين الى السلطة. هذا كل ما في الامر لا اكثر ولا أقل. فالرئيس بن علي على الاقل لا يقسم الناس، مؤمنين وكفاراً ولا يعتبر ان المسلم هو وحده المؤمن وبقية خلق الله في النار. ولا يدعو الى تطبيق الحدود: اي قطع الأيدي والأرجل من خلاف ورجم المرأة الزانية وجلد من يشرب كأس بيرة في احد مقاهي شارع الحبيب بورقيبة، او على احدى الشرفات ذات الاطلالة الرائعة في سيدي بو سعيد والحمامات.

يضاف الى ذلك ان تجربة “طالبان” في افغانستان او تجربة الاصولية في السودان وايران التي انتخبت اخيراً هذا “العبقري” محمود أحمدي نجاد بدلاً من ذلك الداهية المجرب الذي يفهم لغة المجتمع الدولي هاشمي رفسنجاني، اقول ان هذه التجارب وسواها كانت كافية لقطع كل أمل في الاصولية والاصوليين حتى ولو كانت تمثل نصف الشعب.

المشكلة الرهيبة التي نتخبط فيها الآن هي انه لا يوجد اي شيء تقريباً بين الاصوليين والانظمة الحاكمة التي لا يستطيع أحد اتهامها بالديموقراطية ولا بالليبيرالية الدستورية. بلى توجد مجموعات ضائعة من المثقفين المتبعثرين في الاوطان والمنافي. وهؤلاء لا يعتدّ بهم لانه لا قواعد شعبية لديهم. القواعد الشعبية اصبحت كلها تقريباً في جهة زعماء الطوائف والعشائر في وقت تدلهم الامور وتلوح الاخطار العظمى على الأفق. ولهذا السبب أقولها بالفم الملآن: نعم، اني قلق على المستقبل، قلق اذا تغيرت الامور، وقلق اذا لم تتغير!

استدراك

أثبتت التجارب الاخيرة في تركيا والمغرب ومصر ان هناك قطاعاً واسعا من الرأي العام يصوّت للتيار الاسلامي المعتدل تحت اسم حزب العدالة والتنمية او “الاخوان المسلمين” الكلاسيكيين، او غير ذلك من التسميات. ولا يمكننا بعد الآن ان نتجاهل هذه الشريحة الواسعة من المجتمع. وحسنا فعلت مصر اذ ادخلتها في دائرة الشرعية السياسية تحت قبة البرلمان. فهذا افضل من ان تظل في الخارج حيث قد تتحول الى قوة تخريب وعصيان واغتيالات كما حصل في السابق ايام الرئيس عبد الناصر. وعندئذ يدفع المجتمع كله ثمن المواجهة بين “الاخوان المسلمين” وبقية الاحزاب السياسية. لقد آن الاوان لكي يرتفع كلا الطرفين الى مستوى المسؤولية. والا فان الخارج سيتدخل كما حصل في العراق ويدفع الجميع الثمن.

يضاف الى ذلك ان ادخال الاسلاميين في اللعبة السياسية يجبرهم على تحمل المسؤولية ويضعهم وجها لوجه امام اكراهات الواقع وضروراته. وربما اجبرهم ذلك على تطوير فهمهم للاسلام والخروج ولو قليلا من فقه القرون الوسطى الى فقه العصور الحديثة. وهذا ما حصل في اوروبا عندما انفصل التيار الليبيرالي المسيحي عن التيار الاصولي المتزمت ووقع في صراع معه. وادى ذلك في نهاية المطاف الى تقليص القاعدة الشعبية للأصوليين المتطرفين الذين لا يتوانون عن اللجوء الى العنف والارهاب من اجل فرض تصوراتهم الظلامية وفتاواهم التكفيرية على الناس. لكن ينبغي للتيار الاسلامي المعتدل ان يعلن صراحة رفضه لهذا الاتجاه التكفيري الموروث عن العصور الوسطى الانحطاطية. لقد تراجع الاسلاميون الاتراك بعدما وصلوا الى سدة السلطة بقيادة طيب رجب اردوغان وعبدالله غول عن الكثير من التشريعات المدعوة اسلامية. بل وسحبوا قانون الزنا من البرلمان. وهو القانون الذي كان سيتيح رجم المرأة المخطئة عن بعد بالحجارة حتى تموت! وطوروا القوانين التركية الى اقصى حد ممكن لكي تتقارب مع القوانين الوضعية او العلمانية الحديثة. وهذا شيء ما كان احد يصدقه قبل الوصول الى السلطة. وقد يقول قائل: لكنهم فعلوا ذلك لكي تقبل بهم اوروبا! وهذا صحيح لكنه يظل خطوة ايجابية جدا رغم كل شيء ونتمنى على الاصوليين المعتدلين في مصر او سوريا او لبنان او المغرب الخ ان يمشوا في هذا الاتجاه، فاذا فعلوا ذلك فانهم يزيلون عن انفسهم هالة الرعب السوداء التي تحيط بهم والتي تخيف الآخرين كثيرا. وهي التي ادت في السابق الى صدامات مروعة تشبه الحرب الاهلية. اذا فعلوا ذلك فانهم يبرهنون على ان الاعتدال ليس وسيلة تكتيكية يتبعونها من اجل الوصول الى السلطة وبعدئذ يفعلون ما يشاؤون! ينبغي ان يثبتوا انهم قادرون على التصالح مع الديموقراطية كفلسفة متكاملة وليس فقط كصناديق اقتراع! ينبغي ان يبرهنوا للداخل والخارج انهم لا يحتقرون الفلسفة السياسية الحديثة بحجة انها وضعية، بشرية، من صنع الغرب والاستعمار! بمعنى آخر: ينبغي ان يطمئنوا الآخرين على حسن نياتهم لكي تنزاح عنهم هالة الرعب ويتحولوا الى حزب اسلامي ديموقراطي كالاحزاب الديموقراطية المسيحية في اوروبا. ولكن هذه الاحزاب تعترف كليا بحرية الضمير والمعتقد (اي حرية ان يؤمن المرء ولا يؤمن، ان يتدين او لا يتدين ومع ذلك يظل مواطنا). وتعترف بفصل الكنيسة عن الدولة واعتبار كل الناس في المجتمع مواطنين من الدرجة الاولى اياً تكن مذاهبهم واديانهم. فهل يستطيع “الاخوان المسلمون” ان يعترفوا بكل ذلك يا ترى؟ لا اعتقد على الرغم من كل التصريحات الجيدة والمطمئنة لعصام العريان وعبد المنعم ابو الفتوح لأنها تصريحات موجهة الى الخارج والى الصحافة الاجنبية بالذات. فالاعتراف بالحداثة السياسية يتطلب حصول تطورات اجتماعية واقتصادية وفكرية ضخمة كشرط مسبق.

وهذه التطورات التي حصلت في اوروبا على مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هي التي اجبرت المسيحية على التصالح مع الحداثة وتقديم تنازلات جوهرية لفلسفة التنوير. وبما ان هذه التطورات او بالاحرى الطفرات الكبرى لم تحصل حتى الآن في العالم العربي او الاسلامي فان الاحزاب الاصولية حتى ولو كانت معتدلة لن تستطيع القبول بفصل الجامع عن الدولة، او بفصل اللاهوت القديم عن السياسة. فهذا يشكل اللامفكَّر فيه او المستحيل التفكير فيه بالنسبة اليها الآن. ولكن حتى لو لم تقر بذلك كما تفعل الاحزاب الديموقراطية المسيحية في الغرب فان في امكانها ان تمشي خطوة اولى في هذا الاتجاه من طريق وضعها امام مسؤولياتها وادخالها في اللعبة السياسية. فمسيرة الالف كيلومتر قد تبتدىء بخطوة واحدة.

على هذا النحو يمكننا ان نفصلها عن التيار التكفيري والظلامي المرعب لبن لادن والزرقاوي والظواهري وسواهم. وعلى هذا النحو يمكننا ان نجنب المجتمع خطر الانزلاق الى الحرب الاهلية التي يخيم شبحه عليها. وعلى هذا النحو يمكننا ان نحقق المصالحة او على الاقل التعايش بين التيار الديني المعتدل والمسؤول من جهة، والتيارات العلمانية والدنيوية التحديثية من جهة اخرى. اتمنى ان يحصل ذلك، اتمنى ان يكون ممكنا قبل الحرب الاهلية وليس بعدها. ولكن بما ان التاريخ تراجيدي وقد علّمنا انه لا يتحقق اي شيء ايجابي فيه بدون دفع الثمن فأخشى ان يكون تفاؤلي في غير محله.

مهما يكن من امر فان توسيع القاعدة الشعبية للحكم في الدول العربية الشمولية قد اصبح ضرورة ملحة لا ينكرها الا كل مكابر. وهذا التوسيع يمكن ان يحصل بشكل تدريجي واستيعابي كما حصل في مصر اخيرا. فرغم نواقص التجربة الا انها افضل من اللاشيء او من موقف الجمود الحالي الذي لم يعد يحتمل .

———————————————-

المعلن والكامن

قاسم حداد

تحية الى عصام محفوظ

لمناسبة ديكتاتور الأبد

في أوائل السبعينات، حضرتُ في بيروت عرضا مذهلا لمسرحية “الديكتاتور” لعصام محفوظ – منحه الله الصحة الكاملة – من تمثيل أنطوان كرباج وميشال نبعة، وكان العرض على مسرح غولبنكيان في كلية بيروت للبنات، وقت كانت كذلك.

لماذا أتذكر تلك المسرحية القديمة، فيما أستجيب دعوة “الملحق” للمشاركة في ملف خاص عن الديكتاتور العربي وكيفية تفكيك أنظمة الاستبداد العربي. لا أعرف.

على الأرجح أن ثمة سؤالا برق في ذهني لكون المسرحية لكاتب لبناني، وهو لم يتكرر، لا نصا ولا عرضاً، في بلاد عربية أخرى. والطريف (لئلا أقول المفارقة) أن ذلك النص، وذلك العرض، قد أنجزا في بداية سبعينات القرن الماضي، حيث كان لبنان وبيروت في ذروة تألقها الحضاري الفذ، وبلا ديكتاتور، في وقت كانت خريطة العربية ترفل في نعمة العديد من الديكتاتوريات بمختلف تجلياتها. كانت بيروت في تلك الفسحة الحنونة من الحرية تثير شهية كل ديكتاتور لكي ينالها (على طريقته).

في تلك اللحظة، النادرة، كأن عصام محفوظ كان يرى، بنشاط مخيلة المبدع، ما يوشك أن يطبق على بلاده من نموذج غير مسبوق لديكتاتور نتعرف الآن الدلالات المذهلة للمشهد الأسطوري لديكتاتور المسرحية محاصراً بعدما حاصر الخرائط.

لا أعرف تجربة مسرحية عربية استحوذت على كياني لسنوات طويلة مثل هذه المسرحية، حتى أني لفرط إعجابي بها قمت بإعدادها باللهجة المحلية وعرضت هنا في منتصف الثمانينات.

لا أعرف لماذا كنت أرى في شخصية الديكتاتور نموذجاً ابعد من التجلي السياسي لمفهوم الديكتاتور، كأن ثمة حالة نفسية سوف تكون هي الأخطر في حياتنا من مجرد الديكتاتور السياسي في سلطة الحكم.

لا أعرف كيف يمكننا اكتشاف تلك الحال في ذواتنا فيما كنا نطرح الصوت عالياً ذاهبين (بحماسة الأساطير) لتحرير البلدان والشعوب والأمم من الأنظمة الديكتاتورية، ليس في بلاد العرب فحسب، ولكننا كنا نتبرع بإنجاز ذلك في القارات.

لا أعرف، أقصد لا افهم، ذلك الهروب الكبير الذي كنا نتسارع به بعيداً عن دواخلنا المكبوتة، لئلا نصاب بالهذيان عندما نلتفت لحظة واحدة نحو أنفسنا لنقبض على أنفسنا ونحن متلبسون بأنواع، بالغة التوغل، من السلوك الديكتاتوري الذي كنا نتذرع بأكثر النظريات تحررا وتقدمية لكي نبرره ونحن نفتك بأقرب أعضاء روحنا سمواً: الضمير.

لا أعرف حقاً كيف اصف هذا الذي يضطرب الآن ويحتدم في داخلي وأنا أتذكر كيف ربينا أرواحنا على الاعتقاد (من عقيدة) بأن ما نؤمن به هو الحقيقة التي تبيح كل محذورات أخلاق البشر، لكي تكون سلطتنا الذاتية (نحن موضوعيو حركات التحرر قاطبة) قانون الكون الذي يتوجب أن تخضع له، ليست خلايا التنظيم التي نقوده فقط، ولكن كل من تسوّل له نفسه التفكير في الذهاب الى الحرية في إحدى عرباتنا الثورية.

لا أعرف، لماذا يخالجني الشك (كلما تهيأت للكلام عن الديكتاتور العربي الحاكم)، بأن ثمة ديكتاتورات متفاوتة الأحجام والسلطة هي برسم التحكم في سلوكنا وأخلاقنا وتفاصيل سعينا وصنيعنا اليوميين. وأن الخطر الماثل في ديكتاتور السلطة الحاكم لا يشكل الخطر الذي يمثله الديكتاتور الوشيك الذي سيقفز من داخلنا بين لحظة وأخرى عندما يتعلق الأمر بمجرد حق الآخر في التنفس في حضرتنا.

لا أعرف، هل يمكن أن نتحرر من الديكتاتور المعلن، فيما نحن نتحصن بالديكتاتور الكامن في داخلنا؟

ترى هل أبالغ في هذا السؤال؟

لا أعرف، على وجه التحديد، لماذا لا نتعود السؤال الحضاري قبل رفع عقيرتنا بالسؤال السياسي؟

أحب ان أعرف، بماذا كان يهجس عصام محفوظ؟ .

———————————————-

الـديـكـتـاتـورية لم تـمت

ريـاض الـتـرك

باريس “الملحق”:

ما السبب الذي يدفع بالبعض إلى تأليه الحاكم ورفعه فوق النقد؟

– قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، اسمح لي بأن أتوجه بتعازيّ الحارة إلى الأستاذ غسان تويني المفجوع بولده وإلى أفراد أسرته جميعاً وإلى صحافيي “النهار” و”الملحق” وإلى الشعب اللبناني الشقيق. إن هذه الجريمة، ما هي إلا إستمرار للجرائم التي ترتكب على الأرض اللبنانية لعرقلة قيام لبنان الحر والسيد والمستقل ولمنع قيام علاقات أخوية وندية بين البلدين والشعبين السوري واللبناني تكون خالية من أي تسلط أو وصاية.

في العودة إلى سؤالك يجب ملاحظة أنه منذ البداية كان الحاكم العربي يتكئ على موضوع قيام إسرائيل ونكسة حزيران كمبرر له من أجل إلغاء الحريات وسحق الشعب وفرض حال الطوارئ وأخذ سلطات استثنائية تمكّنه من الحكم بلا قيود ومن دون منازع تحت شعار “رسالة خالدة”. للأسف، بعض القوميين العرب الذين طرحوا مسألة الوحدة العربية بشكل عاطفي، كانوا في الحقيقة يلجأون إلى سياسة حرق المراحل متخيلين أن توحيد البلدان العربية ما هو إلا توحيد لإرادة الحكام مع جر الشعوب عاطفياً للوحدة.

إذا كان البعض حاول ويحاول اليوم أن يردّ الاستبداد إلى عمقنا التاريخي ويتكئ على جوانب من موروثنا الثقافي لتبريره، فإن الاستبداد طالما اصطدم بالاتجاهات المعاصرة في ثقافتنا السياسية التي تنهل من تراث البشرية كما كرسته في نضالاتها المستمرة حول مبادئ الحرية والمساواة والعدالة.