نحن والشباب بين الخيالي والافتراضي

الطاهر الشيخاوي

كلّ من مارس مهنة التعليم والتنشيط أو أيّ نشاط يـُعني بالشباب، يدرك أنّ علاقة هؤلاء بالسينما قد تغيّرت تماما في الوقت ذاته وبنفس القدر الذي تغيّرت فيه علاقة السينما بأشكال الصورة الأخرى.

فكلّما توفّرت لي فرصة لقاء مع الشّباب، سواء كانوا تلامذة أو طلبة، في جنوب المتوسّط أو في شماله، في تونس أو في إيطاليا أو في فرنسا أو في بلجيكا، إلاّ وتخيّلت نفسي مكانهم مسترجعا ذاكرتي لأستحضر كيف كانت علاقتي بالسينما وأنا صغير.

كلّما حصل ذلك أدركت بـُعدَ المسافة التي تفصلنا عن الستّينات والسّبعينات. أدركت أنّ الأشياء تغيّرت تغيّرا بالغا وأنّنا، نحن مواليد الخمسينات، ننتمي إلى حضارتين في الوقت نفسه هما الحداثة وما بعد الحداثة. إنّ الأطفال والشباب قد عرفوا التلفزيون قبل أن يعرفوا السينما بينما أنا وأندادي اكتشفنا السينما قبل مجيء التلفزيون. وفي غالب الأحيان قاربنا الكتاب قبل الذهاب إلى السينما أو تزامنا معه، بينما ولد هؤلاء الشباب والصورة أمامهم ولم يكتشفوا الكتاب إلاّ بعد ذلك. لا شكّ أنّ هذا التّضادّ في المسار التكوينيّ كان أكثر حدّة في جنوب المتوسّط منه في شماله. فلا يحصى عددُ الشبان الذين لم يعرفوا السينما حتى سنّ العشرين، أي لم يشاهدوا عرضا في قاعة سينمائية إلا حين قدموا إلى الحاضرة لمواصلة دراستهم.

لكنّ الأمر في شمال المتوسّط لا يختلف اختلافا جوهريّا عمّا هو عليه في جنوبه. صحيح أنّ وضع قاعات السينما في أوروبا أفضل بكثير مما هو عليه في شمال افريقيا حيث كان الضرر كبيرا وإن تفاوتت درجاته. ولكن بقطع النظر عن هذه الاختلافات في السوق التي قد تتغير في المستقبل القريب، فإنّ الفرق يكمن في الدرجات وليس في جوهر القضية.

سواء كنا منشّطين أو مدرّسين أو نقّادا أو سينمائيين أو فاعلين في الميدان السمعيّ البصريّ أو أصحاب قرار، فلا يمكننا أن ننجح في عملية التبليغ المناطة بعهدتنا إذا لم نع بأهمية هذا التحوّل الحضاريّ ولم ندرك خطورة ما تغيّر في هذا الميدان، إذ تقلّصت مكانة السينما شيئا فشيئا في عالم الصّور في الوقت الذي تضاعفت فيه مكانة الصّور شيئا فشيئا في عالم الثقافة.

كانت السينما، باعتبارها قوّة معبـّرة عن الغيرية ودافعة إليها، تتمتّع بالاستقلالية. فكانت لها دورٌ خاصة بها. وهكذا كنّا نفعل، كنّا نذهب إلى السّينما لنكتشف العالم، مرورا بالعالم الخياليّ لسينمائيّ معيّن. كان لا بدّ من “السفر” لملاقاة الآخر بالمعنى الرمزيّ لكلمة “السفر”، وإن كان هذا السّفر ماديا أيضا، واقعيا (ما دام المرء مضطرا للخروج من داره). فالوجوه والحركات والعادات والمحيط الثقافيّ للأمريكيين والإيطاليين والفرنسيين… اكتشفتها بصورة طبيعية عند مشاهدتي أفلام الحركة الأمريكية وأفلام الكوميديا الإيطالية والأفلام الحميمية الفرنسية. كنت أكتشف وأنا لا أعلم أنني اكتشف، بطريقة عفويّة وحرّة دون إلزام. كانت مخيّلتي خليطا ثقافيا عربيّا مسلما بدويّا وإلى حدّ ما حضريا، غذّته حكايات أهلي كما غذّته الحكايات التي واكبتها صغيرا في السينما انطلاقا من مخيّلة الآخرين. كنت وقتها أسكن مدينة في الشمال الغربيّ من البلاد التونسية لا أختلف في ذلك عن العديد من أندادي في تونس والجزائر والمغرب الأقصى…

أمّا الآن وبالنسبة إلى الشباب الذين لم يبلغوا العشرين من العمر، فالصّور هي التي تأتيهم إلى بيوتهم، جاهزة هنا، سابقة لولادتهم. فلا حاجة لهم إلى “الذهاب” لرؤية صورة الآخر. فالآخر موجود هنا لا تحمله بالضرورة مخيلة ُ مؤلّف ما، وهو حاضر في أشكال أخرى من التصوير، كالمنوعات، والروبورتاجات، والأنباء، والمسلسلات، والأفلام التلفزية، وفي بعض الأحيان، وهي ثانوية، في أفلام سينمائية يبثّها التلفزيون أو تحملها أقراص رقمية. ومن باب المفارقة أنّ هذا الوجود المتنوّع ومتعدّد الأشكال للآخر يحمل غيرية منقوصة، بصرية قبل أن تكون ذهنية، وهي غيرية “مفروضة”، أهلية، مُروّضة، مُدجـّنة، مائعة. فليس للآخر بيت خاصة به فهو موجود هنا من قبل في بيتي. فهذا الوجود “من قبل”، أي أسبقية الصورة عن الفكرة وتمظهراتها الشكلية المختلفة، خلق وضعا جديدا لم يعرفه أبناء جيلي.

يمكن اعتبار هذا التغيير تراجعا ثقافيا ولكنه ليس كذلك في رأيي. وإن بدا كذلك أو إن تزامن مع تراجع في الذهنيات فلأنه يتّسم بالسّرعة ولا تحكمه إلا اعتبارات اقتصادية بحتة. وهو على كل حال يظلّ متقدما كثيرا على الفكر. فما زال نسق التفكير في الموضوع متأخّرا وكذلك التنظير له ومتابعته ذهنيا.

إنّ سرعة التحولات التكنولوجية بلغت حدّا يصعب معه مواكبة الاتجاه والنظر فيه بوضوح، وبالتالي التفكير في استراتيجيات حقيقية للتعليم والتكوين والعمل الثقافيّ. ومن باب المفارقة أنّ الشاشات ما انفكّ يصغر حجمها ويمتلئ محتواها في الوقت ذاته. فبقدر ما تصغر الشاشة شكلا يكبر محتواها كمـًّا ويزيد تدخّل المشاهد في اختيار ما يشاهده.

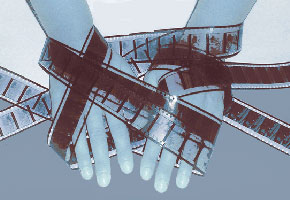

ففي غضون خمسين سنة انتقلنا من الشاشة الكبيرة إلى الشاشة الصغيرة ومن الشاشة الصغيرة إلى شاشة الكمبيوتر ومن شاشة الكمبيوتر إلى شاشة الهاتف الجوّال. وانتقلنا بالتوازي من الشريط الوحيد ذي البداية والنهاية والمحدود في الزمن إلى صورة التلفزيون المتعددة واللامنتهية ومن هذه الصور إلى مجموعة أوسع من الصور ومن الأصوات والكلام والموسيقى عبر الكمبيوتر.

أمّا اليوم، فمع انتشار الهواتف الجوالة انتقلنا إلى الشاشات متناهية الصغر التي تحتوى على أشياء أكبر. فمن المعلوم أنّ المشاهد في قاعة السينما لا يملك أيّ سلطة على العرض بل يجهل نظامَ تشغيله وحتى العارض نفسه لا يملك القدرة على توقيف الصورة مؤقّتا. إذ لا يسمح الجهاز بذلك. بينما يمكن لمشاهد التلفزيون أن يختار البرنامج الذي يرغب في متابعته ثم اتـّسع نطاق تدخّل المستعمل مع ظهور الكمبيوتر فأصبح قادرا على تغيير البرنامج. أما مع حلول الهاتف الجوال، فقد أصبح المتفرّج في الوقت ذاته مستخدما للآلة وصانعا للصورة. كان السينيماتوغراف الذي اخترعه الأخوان لوميار يشتغل في نفس الوقت كآلة تصوير وآلة عرض ولكنّ الأمر لم يدم طويلا وانفصلت الآلتان إحداهما عن الأخرى. وها قد اجتمعت هاتان الوظيفتان من جديد فاتحتين إمكانيات لا حدّ لها.

ولذلك فإنّنا إزاء تطوّر بالغ الأهمّيّة يبدو لنا في الوقت نفسه تراجعا. حيث اختلطت الصورة بالمرئيّ ومؤلفـُها بمستعملها، فامتزجت هذه القفزة الهائلة إلى الأمام باحتمالات خلط كبيرة. إذ ليست الحرية التي يتمتّع بها المستعمل مشفوعة دائما باختيار واسع ومتنوع. فلا بدّ لكلّ عمل تكوينيّ في مجال السينما أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.

لقد تعرّضتُ مرارا في حياتي المهنية والثقافية إلى صعوبات كبرى كلّما قدّمت فلما من الأفلام الكلاسيكية أمام جمع من الطلبة أو التلامذة، سواء كان ذلك في تونس أو في ايطاليا أو في الجزائر. فالأفلام التي تركـَت في نفسي وقعا كبيرا قلـّما وجدت صدى يـُذكر لدى طلبتي. قد يدلّ هذا على اختلاف في المزاج أو في الذوق لكن لا بدّ من الإقرار بأنّ علاقتي بالأفلام تختلف في طبيعتها عن علاقة هؤلاء الطلبة بنفس الأفلام. ففي قاعة العرض كنّا ندخل عالما خياليا، نرفع رؤوسنا عابدين”آلهة” السينما، أما الآن فمن حامل ٍ أصبح العالمُ محمولا بالمعنى الأوّل للكلمة. فالشباب يحملون العالم، عالم الرأي العام الافتراضي، ويحرّكونه ويضعونه في جيوبهم.

والغريب في عصرنا أنّ الشعور الذي يثيره حملُ العالم (الافتراضيّ) يتناقض مع صعوبة الوجود في العالم (الحقيقيّ) والتنقل ِداخله، خاصة بالنسبة إلى شبابنا هنا. ومن سخرية الأقدار أن تكون كلمة “الإبحار” هي الكلمة المستعملة للتعبير عن التحرّك والاستكشاف في عالم الانترنيت. بينما يُعدّ عبور البحر البيض المتوسّط بالنّسبة إلى الكثير من شبّاننا قفزا في المجهول بل مخاطرة بالحياة. ففي السبعينات، لم تكن هناك علاقة بين الشعور الذي ينتاب الشابّ عند دخوله العالم الخياليّ السينمائيّ وعملية العبور المادّيّ للحدود. لأنّ الأمر كان يتعلّق بنظامي نقل مختلفين لا تناقض بينهما: هناك من ناحية أولى عملية تنقّل في الفضاء، مقابل جهد مادّيّ، وهناك من ناحية أخرى عرض(projection )في الخيال مقابل جهد نفسيّ.

أمّا اليوم فاختلط النّظامان أو كادا، لا سيّما أنّ الإبحار في الأنترنيت لا يعدّ من باب التجربة الخيالية البحتة، بل هو شكل متشنّج من أشكال التنقّل حيث “نصل قبل أن نرحل” حسب عبارة بول فيريليو الجميلة. فسهولة التنقل الافتراضيّ تقابلها صعوبة فائقة في التنقل الحقيقيّ. لقد أدّى ذلك كلّه إلى خيبة أمل كبيرة بل إلى الحقد والكراهية. لذلك ارتبطت كراهية الآخر (التي تحمل دوما كراهية للذات) ارتباطا أشدّ بكراهية الأنا. فالشعور بامتلاك العالم جعل من كراهية العالم مرادفا لكراهية الذات. وبالتالي فإنّ تحطيم الآخر لا يمكن أن يمرّ إلا بتحطيم الأنا.

إنّ التعليم في ميدان السينما لا بدّ أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع، لذلك كنت دائما، ومازلت، أعتقد أنّ لذّة السينما ولذّة مشاهدة الأفلام ولذّة صناعتها هي ترياق ضدّ الكراهية.