رواية القوقعة: «يوميات متلصّص» لمصطفى خليفة

القوقعة والذاكرة

صبحي حديدي

في مطلع أيلول (سبتمبر) القادم، تصدر في باريس، عن دار النشر

، الترجمة الفرنسية لنصّ فريد يمزج بين الرواية والشهادة الذاتية الصرفة، بعنوان “القوقعة”، للسجين السوري السابق مصطفى خليفة، الذي قضى قرابة 15 سنة بين سجنَيْ تدمر وصيدنايا. وإلى أن تكون لي، كما أرجو، وقفة مفصّلة عند هذا العمل المتميّز، الآسر رغم وقائعه الكابوسية أو ربما بسبب من هذه السمة أوّلاً، أشير دون إبطاء إلى أنّ “القوقعة” ليست النصّ الوحيد اللافت في الطور الراهن من أدب السجن السوري. هنالك أعمال سردية لأمثال عماد شيحا وإبراهيم صموئيل وحسيبة عبد الرحمن ولؤي حسين وهبة دباغ ومالك داغستاني، فضلاً عن قصائد عدنان مقداد التي لم تر النور في حدود ما أعلم.

لكني، ولكي أشدّد على تلازم أخلاقيات الاستبداد العربي، أذهب إلى المغرب لاستذكار تجربة أخرى سابقة في أدب السجن العربي المعاصر، وأعني رواية “العريس” للشاعر والروائي المغربي صلاح الوديع. وأبدأ من هذه الواقعة: في نيسان (أبريل) 1999 كان الملحق الثقافي لصحيفة «الإتحاد الإشتراكي» المغربية قد نشر «رسالة مفتوحة» وجهها الوديع إلى «الجلاّد» الذي أشرف على اعتقاله وتعذيبه طيلة عشر سنوات، بين عام 1974 و1984، في مركز الإعتقال والتحقيق والتعذيب الذي يحمل اسم «درب مولاي الشريف». وفي رسالته استعرض الوديع سلسلة العذابات التي عاشها في المعتقل، واللذائذ الإنسانية التي حُرم منها جرّاء احتجازه، لكي يختم رسالته هكذا: “حين أستعيد كلّ هذا، أتساءل كيف نستطيع ـ أنا وأنت ـ أن ننتمي إلى نفس الوطن، وأن نتفيأ نفس الشجر، وتلفحنا نفس الشمس، ويبللنا نفس المطر، ونمشي في نفس الطرقات، ونتحدث بنفس اللغة، ونؤمن بنفس المستقبل. ومع ذلك، فأنا لست حاقداً عليك. وقد تفاجئك قدرتي على الصفح والغفران. ولكنني لا أستطيع أن أشارك في مسرحية عنوانها النسيان، مسرحية سمجة تهدر حقوق الضحايا وتدمّر ذاكرتنا الجماعية. لست حاقداً ولا متشفياً. ولكنني لست مستعداً للاستخفاف بالآلام. لست مستعداً لترك الباب مشرعاً أو مفتوحاً أو حتى موارباً لعودة الإمتهان والعسف والهوان.. فأنا شاهد ولا بدّ لي من الإدلاء بالشهادة».

الشهادة تلك اتخذت صيغة رواية تدور، باختصار شديد، حول اعتقال مواطن مغربي شابّ أثناء مشاركته في عرس ابن عمّه (ومن هنا لقب «العريس» الذي اختاره له سجّانوه)؛ وبعد مرور 433 يوماً في المعتقل، وعشرات من أفانين التعذيب أثناء التحقيق، ينتهي السجين محمّد إلى الجنون، وتنتهي حكايته ههنا تحديداً؛ وأمّا تجربته في السجن فترويها 26 رسالة كتبها إلى أمّه، ونقلها مجهول كان زميلاً له في المستشفى. لهذا فإنّ «العريس» شهادة في المقام الأوّل، بل هي وثيقة استثنائية حول التقاليد الأسوأ والأشدّ بربرية في ثقافة امتهان الإنسان وتحويل الجسد البشري إلى مادّة خام لتطبيق وتوظيف تقنيات العنف البهيمي الأقصى، الذي ينتهي إلى مآلات رهيبة مثل التشوّه أو الجنون أو الموت.

وهي شهادة جديرة باحتلال موقع رفيع ليس في الذاكرة الجَمْعية المغربية فحسب، بل أيضاً في الوجدان العربي المعاصر بأسره، وفي تراث المقاومة الإنساني الذي لا تكفّ الشعوب عن كتابة صفحاته هنا وهناك في معتقلات العالم. ذلك لأنّ عنصر الشهادة في النصّ لا يخدم التسجيل الذاتي وحده، بل يؤدّي الخدمة الكبرى للذاكرة الجَمْعية أوّلاً، خصوصاً وأنّ بين كبرى مفارقات أدب السجون أنه كتابة استثنائية تمنح الكاتب/الشاهد حقّ ترقية تجربة الاعتقال الشخصية إلى مصافّ التجربة الوطنية، أو الكونية الإنسانية، التي لم تعد سردية فردية بل تحوّلت إلى حكاية قياسية.

وفي جانب آخر شديد الأهمية من خصائص «العريس» أنّ الوديع استقرّ على السخرية السوداء، أيّاً كانت مرارة الموقف وقسوة التفصيل وعنف الممارسة وبربرية امتهان الجسد. وحين يصف مشكلة وجود مرحاضين فقط لمائة شخص، وكيف يتولى تنظيم الدخول رجل يُلقّب بـ «الحاج»، يتساءل المواطن محمد: «قلت في نفسي: يا الله! كيف يكلّفون حاجاً بمثل هذه الأمور النجسة؟ ألم يجدوا مهمة يوكلونها إلى شيوخ وقورين غير الوقوف على أبواب المراحيض ينظمون استعمالها بين الناس بالقسطاس»؟ وفي ختام الفصل ذاته يقول: «وأخطر من ذلك، فقد سبح خيالي وبدأت أتصوّر مدينة فاضلة يعمّها الرخاء والأخوّة، وتُشيّد بها مراحيض عمومية فاخرة رومية وتقليدية حسب رغبة المرء أينما حلّ هذا المرء وارتحل»! وهذه النبرة التهكمية (التي يطلق عليها الوديع صفة «ضحك كالبكاء») تقول ببساطة إنّ الضحك خيار تنتهجه الذات الإنسانية عن سابق وعي وتصميم، في مواجهة التعذيب والتنكيل والإمتهان وسواها من خيارات السلطة المستبدة في قهر تلك الذات وتدمير إنسانيتها، و… في منعها من الضحك على سبيل المثال.

العريس شهادة ضدّ «مسرحية عنوانها النسيان» كما يقول الوديع في رسالته إلى جلاّد «درب مولاي الشريف»، وكما يمكن للمرء أن يتخيّل ما سيقوله عماد شيحا، صاحب روايتَيْ “موت مشتهى” و”غبار الطلع” الذي قضى نصف عمره في المعتقل، إذا التقى بأيّ من جلاّدي سجون تدمر وصيدنايا وكفر سوسة… المعتقل العربي، في نهاية المطاف، واحد متماثل متّصل: من البحر إلى الخليج إلى المحيط!

مصطفى خليفة في القوقعة.. خيبات أمل وتكثيف للمألوف

رويترز

جورج جحا من بيروت: قراءة رواية “القوقعة.. يوميات متلصص” لمصطفى خليفة قد تخلق في نفس قارىء او ناقد من المخضرمين شعورا بخيبات امل من اكثر من ناحية.

الناحية الاولى قد تتمثل في ذلك الشعور الذي يرافق القارىء في معظم الرواية وهو شعور بأن ما يقرأه -على رغم قدرة الكاتب الاكيدة على السرد والتصوير- لا يحمل إليه جديدا في محتواه ولا في اسلوبه. بل ان هذا النوع من القراء ربما استطاع باستمرار ان يتكهن بما يود الكاتب ان يقوله وان يدرك النتائج التي يريد التوصل اليها. فكأن كثيرا مما يورده يكاد يشكل منظرا مكررا معادا.

وربما نسب القارىء هذا الشعور الناتج عما قد يصح ان يوصف بانه اقرب الى عملية “تكثيف للمألوف” الى كاتب الرواية من هذه الناحية.. بمعنى انه لم يحمل الى القارىء ما يختلف جديا عما يعرفه من “واقع رهيب” وانه زيادة على ذلك حمله اليه بطريقة ليست ذات شخصية مميزة روائيا. ولعل مسؤوليته هنا هي اعظم من مسؤوليته السابقة.

الا اننا اذا نظرنا الى ناحية اخرى نجد ان هناك ما هو اشد فجيعة مما اخذناه على الكاتب وهو ان عالمنا العربي الحالي نفسه -كي لا نبتعد جغرافيا أبعد من ذلك- لا يزال والى حد بعيد يقوم بعمليات “تدوير” او اعادة انتاج او بعمليات استنساخ كما يقال للمفجع والوحشي فيه خاصة في مجال حقوق الانسان.

ربما خطرت في البال عند قراءة رواية مصطفى خليفة كتابات عديدة من ابرزها “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف. وربما ابتعد بعض القراء في الزمن الى ابعد من ذلك الى منتصف العقد الاول من خمسينات القرن العشرين الماضي فتذكر عملا “رهيبا” من هذا النوع لم يحظ بانتشار كبير وواسع هو “تسجيل” روائي حي كتبه سوري اخر هو اسماعيل بطرش عن الحياة الكابوسية في عالم السجون المخيف وعن ضحاياها سجناء الرأي. هذه الفجيعة الكبرى تتمثل في ما يحمله لقول المألوف “ما اشبه الليلة بالبارحة”.

صدرت الرواية عن “دار الاداب” البيروتية في 382 صفحة متوسطة القطع. يمكن اختصار الرواية بالأسطر القليلة التي حملها الغلاف وهي “رواية تسرد يوميات شاب ألقي القبض عليه لدى وصوله الى مطار بلده عائدا اليه من فرنسا وأمضى اثنتي عشرة سنة في السجن دون ان يعرف التهمة الموجهة اليه.. انه الظلم والفساد والقساوة التي لا تقرها شريعة… واساليب التعذيب التي لم نقرأ لها مثيلا من قبل.” ولعل الكلام الاخير هو مما لا يوافق عليه القارىء “المخضرم” الذي اشرنا اليه والذي ربما كان لسان حاله كما يقال في العامية “بلى.. عشنا وشفنا” بل “شفنا كتير”.

مصطفى خليفة رغم كل ذلك يكتب بتشويق وان لم يرو “جديدا” كل الجدة اجمالا. بعد بداية الرواية يذكرنا خليفة في شكل او اخر بصورة من رواية فرانس كافكا الشهيرة “المحاكمة” وضحيتها ذلك الانسان البريء ينقله رجال الامن فيشاهد مدينته في رحلته الاخيرة.

يقول بطل مصطفى خليفة “اثنان من رجال الأمن استلما جواز السفر وبلطف مبالغ فيه طلبا مني مرافقتهما. انا وحقيبتي التي لم ارها بعد ذلك.. ورحلة في سيارة الامن على طريق المطار الطويل وارقب الاضواء على جانبي الطريق ارقب اضواء مدينتي تقترب.”

يسأل البطل احد رجال الامن ببراءة “خير ان شاء الله.. لماذا هذه الاجراءت؟” أما رجل الامن فانه “يصالب سبابته على شفتيه. لا ينطق بأي حرف. يطلب مني السكوت.. فأسكت. رحلة من المطار الى ذلك المبنى الكئيب وسط العاصمة.”

يحكي بطل الرواية عن “حياة” السجن والاذلال والتعذيب بتفاصيل جنونية تكاد تكون مما يعرفه الانسان العربي المعاصر معرفة لم يعد فيها ما هو جديد له. يروي قصته وقصة صديقه وزميله الذي خرج الى الحرية بعد سنوات طويلة فلم يستطع التكيف فانتحر.

اما البطل فعاش بعد اطلاق سراحه حياة كأنها الموت. لعل الشاعر الراحل خليل حاوي عبر باختصار بليغ عما يشبه هذه التجربة وان في عالم من الرموز بقوله “رد باب السجن في وجه النهار/ كان قبل اليوم يغري العفو او يغري الفرار.” وفيها يتساءل حاوي عن غاية السجان العاتي “اللعين” من الافراج عن ضحيته فيقول عنه انه “جاء بالعفو عقابا للسجين.”

اما “السجين الواقعي” عند خليفة فيخرج من سجنه الى عالم متغير مكانا وبشرا مما جعله يفقد الاهتمام بالحياة.

في القسم الاخير من الرواية يقول بطل خليفة “…احمل مقبرة كبيرة في داخلي.. تفتح هذه القبور ابوابها ليلا… ينظر الي نزلاؤها يحادثونني ويعاتبونني.. اشرب العرق يوميا يا لينا.. لكي انام. مضى عام كامل ولا زلت ارى نفسي عند استيقاظي في السجن الصحراوي. هل يمكن القول انني خرجت من السجن قولا وفعلا….. في السجن الصحراوي شكل خوفي المزدوج قوقعتي التي لبدت فيها محتميا الخطر. هنا -ويسميه السجناء عالم الحرية- خوف من نوع اخر وقرف. ضجر..اشمئزاز.. كلها شكلت قوقعة اضافية اكثر سماكة ومتانة وقتامة.. لان الامل بشيء افضل كان موجودا في القوقعة الاولى.

“وتزداد سماكة وقتامة قوقعتي الثانية التي اجلس فيها الان. لا يتملكني اي فضول للتلصص على اي كان. احاول ان اغلق اصغر ثقب فيها. لا اريد ان انظر الى الخارج. اغلق ثقوبها لاحول نظري بالكامل الى الداخل.الي انا..الى ذاتي وأتلصص.”

رواية “القوقعة” تناقش حقوق الإنسان في العالم العربي

يعمد الروائي السوري مصطفى خليفة في روايته الجديدة “القوقعة: يوميات متلصص” إلى “تكثيف المألوف” في حياة المواطن العربي، فيصوّر واقع حقوق الإنسان عبر حكاية مواطن يدخل السجن ردحًا من الزمن دون أن يعرف سببًا لذلك.

ويعرض خليفة في الرواية الصادرة عن دار الآداب البيروتية يوميات شاب ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى مطار بلده عائدا من فرنسا وأمضى اثنتي عشرة سنة في السجن دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه.

وحسب كلمة الغلاف فإن ما يتعرض له بطل الرواية نوع من “الظلم والفساد والقسوة التي لا تقرها شريعة”، وتسرد الرواية “أساليب تعذيب لم نقرأ لها مثيلا من قبل”.

ورغم اشتراك الرواية مع أعمال سابقة طرحت الموضوع ذاته فإن الكاتب خليفة يكتب بتشويق، ويستدعي الحياة الكابوسية في عالم السجون المخيف وما يتعرض له ضحاياها خاصة سجناء الرأي.

وتذكّر القصة بشكل مّا برواية الكاتب فرانس كافكا الشهيرة “المحاكمة” وضحيتها ذلك الإنسان البريء الذي ينقله رجال الأمن فيشاهد مدينته في رحلته الأخيرة.

وتبدأ الحكاية على لسان بطل الرواية بالقول إن اثنين “من رجال الأمن استلما جواز السفر، وبلطف مبالغ فيه طلبا مني مرافقتهما أنا وحقيبتي التي لم أرها بعد ذلك. وفي رحلة في سيارة الأمن على طريق المطار الطويل أرقب الأضواء على جانبي الطريق، أرقب أضواء مدينتي تقترب”.

ويحكي بطل الرواية عن حياة السجن والإذلال والتعذيب تفاصيل جنونية تكاد تكون مما يعرفه الإنسان العربي المعاصر معرفة لم يعد فيها ما هو جديد. يروي قصته وقصة صديقه وزميله الذي خرج إلى الحرية بعد سنوات طويلة فلم يستطع التكيف فانتحر. أما البطل فعاش بعد إطلاق سراحه حياة كأنها الموت.

في القسم الأخير من الرواية يقول بطل خليفة “أحمل مقبرة كبيرة في داخلي تفتح هذه القبور أبوابها ليلا ينظر إلي نزلاؤها يحادثونني ويعاتبونني”، ويضيف “مضى عام كامل وما زلت أرى نفسي عند استيقاظي في السجن الصحراوي”.

ويحمل السجين السابق زنزانته معه حتى يتخيل نفسه كائنا بقوقعة. السجن المادي الكبير تحول إلى حالة داخلية فقد البطل معها حريته الداخلية والرغبة في البقاء. ويفصح البطل عن أن الخوف شكل له في السجن قوقعة عاش داخلها، ثم تضاعفت أزمته حين نشأت له قوقعة ثانية بعد خروجه من السجن.

ويقول البطل عن قوقعته الجديدة : “تزداد سماكة وقتامة قوقعتي الثانية التي أجلس فيها الآن، لا يتملكني أي فضول للتلصص على أي كان. أحاول أن أغلق أصغر ثقب فيها، لا أريد أن أنظر إلى الخارج، أغلق ثقوبها لأحوّل نظري بالكامل إلى الداخل، إليّ أنا إلى ذاتي وأتلصص”.

«خارج الحياة»

عبده وازن

قد تكون رواية «القوقعة» من أجمل ما كتب عربياً عن الحياة، أو الموت بالأحرى، وراء جدران السجون. وقد تكون أيضاً من أجرأ ما كتب في هذا الأدب الذي اتفق على تسميته «أدب السجن»، ومن أقسى أو أعنف ما كتب. قد لا تكون «القوقعة» رواية في المفهوم الرائج للفن الروائي، فهي أقرب الى ما يدل عليه عنوانها الثاني «يوميات متلصّص». لكنّ مَن يباشر في قراءتها يحسّ أنه عاجز عن «هجرها» قبل إنهاء الصفحة الأخيرة منها. ليس الحافز هو التشويق ولا المهارة في القصّ ولا اللعبة السردية، بل المناخ الذي تحمله، المناخ الجحيميّ الذي لم تبلغه أي رواية عربية من قبل دارت حول عالم السجن. ولعلّ البارز في هذه الرواية ان صاحبها مصطفى خليفة، ليس بروائي بل هو مخرج سينمائي لم يتسنّ له العمل وراء الكاميرا. فهو ما إن حصل على شهادة الإخراج من إحدى الجامعات الفرنسية وعاد الى وطنه، حتى قبض عليه في المطار واقتيد الى السجن ليكون بطل فيلم يخرجه السجّان ومَنْ وراءه.

لم يسمّ مصطفى خليفة الوطن الذي عاد اليه واكتفى بتسمية السجن مجازياً «السجن الصحراوي»، لكن الناشر (دار الآداب) لم يتوان عن الإشارة الى أن المؤلف سوريّ الجنسية. وقد لا يحتاج القارئ – اللبيب والعادي – الى أي تفاصيل أخرى ليدرك للحين، أن الوقائع التي تضمّها الرواية حصلت في الثمانينات، أيام حكم الرئيس السوري السابق.

يكتب مصطفى خليفة تجربة السجن كما عاشها، بفجاجتها وقسوتها وعنفها. لم يتفنن في فعل السرد وبناء الزمن وتقطيعه، بل اختار الكتابة العارية والمباشرة التي لا تشهد على التجربة فقط بل تعيشها أيضاً. لكنّ الطابع الاستعادي لهذه «اليوميات» أتاح له اختراق زمنها الداخلي، فهو يكتب «الآن»، أي بعد خروجه من السجن الذي أمضى فيه ثلاثة عشر عاماً، من دون أن يحاكم، بل حوكم قبل أشهر من خروجه على جريمة لم يرتكبها.

انها سيرة ذاتية إذاً ولكن مقتصرة على أعوام السجن. فالكاتب لم تبق له حياة بعد خروجه، لم تبق لديه أي رغبة في إعطاء الحياة معنى كما يعبّر في الختام. ولو كان له أن ينتحر مثلما فعل رفيقه في السجن بعد خروجه لفعل بلا تردّد. لكنها الكتابة، أنقذته من الانتحار بعد أن انتحر بها مجازاً. أما «القوقعة» التي عاش داخلها في قلب الزنزانة فحملها معه عندما خرج ليعيش فيها بلا أي رغبة في التلصّص.

وقع مصطفى خليفة ضحية اسمه واقتيد الى السجن بتهمة الانتماء الى حركة «الاخوان المسلمين» علماً أنّه نصراني، وقد سمّاه أهله مصطفى وفاءً لنذر. هذا قدر مأسويّ كتب له في لحظة ولادته. فما من أحد صدّق أن في الأمر «سوء فهم». لا جهاز الأمن ولا المحقق ولا السجان… وعندما علم رفاقه «الأصوليون» داخل السجن بالأمر، نبذوه وعزلوه وتحاشوه خوفاً من النجاسة. لكنّ قلّة من هؤلاء كسرت هذا «الحاجز» وعاشت معه. بل ان اثنين من السجناء أصبحا صديقين حميمين له. ولن تمضي أشهر حتى يتلاشى لديه الخوف من موقفهم العدائي ازاءه ومن تكفيرهم إياه، ولكن من غير أن يطمئن نهائياً فيخرج من تلك «القوقعة» التي كان يشعر فيها أنه أشبه بالسلحفاة . لقد أصبح ضحية مزدوجة، ضحية السجانين وضحية المسجونين في آن واحد، وبات يتلصّص على أولئك وهؤلاء خائفاً الخوف نفسه ومتوجساً التوجّس نفسه.

لا أعتقد أن كاتباً عربياً استطاع أن ينقل عالم السجن بأمانة شديدة مثلما فعل مصطفى خليفة. والأمانة تعني هنا أن يكتب ما عاش وما شاهد وسمع، بواقعية قصوى ووعي تام، فلا يفوته تفصيل أو لحظة… انها الكتابة تلصصاً، إذا أمكن التعبير، الكتابة بصلافة وحدّة في منأى عن أي بيان أو بلاغة أو صنعة. «كتابة حقيقية» كما يقول الراوي – الكاتب، لا تجامل ولا تجمّل ولا تقبّح. كتابة بالحواس، كتابة بالذاكرة التي تفوق المخيلة، كتابة لهذا العالم الذي تختلط فيه روائح الدم والقيء والبول والصاق والمخاط… يسمى الكاتب الأشياء كما يجب أن تسمّى وكما لم يعتد القارئ أن يسمّيها من قبل. يصف أحوال التعذيب التي تفوق التصوّر: الجلد، الدولاب، الكهرباء، الفروّج، الشنق، الجرجرة، الإذلال الجنسي، «الحيونة» وسواها من مفردات «معجم» التعذيب… «أيّ كائن أنا؟ هل أنا إنسان؟ حيوان؟ شيء؟» يسأل الراوي. أما الجواب فيأتي أولاً من السجانين الذين يمارسون «ساديتهم» بلا رحمة، ثم من السجناء الذين يسقطون يوماً تلو يوم في الجنون والمرض والعجز، ويموتون أو «ينفقون» كما يقول المحقق. وقد استحال بعضهم عمياناً ومقعدين ومجانين…

رواية بديعة حقاً ليس بفنها الروائي ولغتها شبه العامية، وبنائها، بل بقسوتها وواقعيتها التي استحالت ضرباً من المتخيل من شدة قوتها بجرأتها وصدقها، بغرائزيتها ولا إنسانينتها التي هي لا إنسانية «الجلاد» ولاإنسانية «الضحية» عندما يجردها «الجلاد» من انسانيتها.

نزل هذه الرواية من الرابط التالي بصيغة الوورد

http://www.4shared.com/file/88529577/311b9b71/_online.html?s=1

كيفة التنزيل

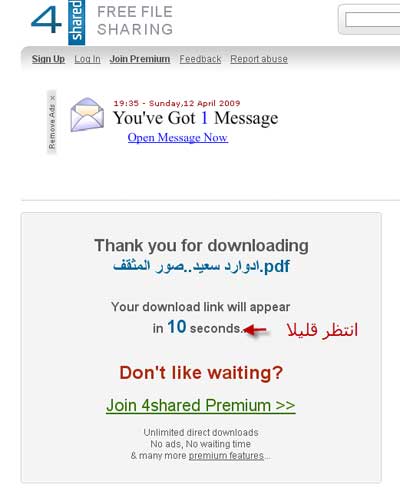

اضغط على الرابط أعلاه سينقلك الرابط الى الموقع التالي، اضغط على المكان المشار اليه في الصورة التالية

انتظر اللحظات اللازمة لتفعيل رابط التنزيل

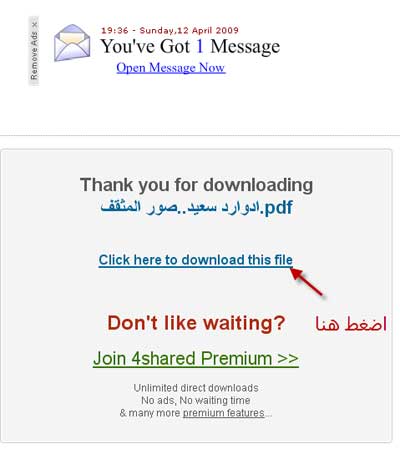

اضغط على المكان المشار اليه في الصورة التالية لتنزيل الملف الى كمبيوترك

صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت.

nmmmmmm