الإنتخابات الإيرانية والبحث عن بدائل هوية منشطرة

صبحي حديدي

أياً كان الاختلاف حول طبيعة الملابسات التي اكتنفت الإنتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، فإنّ المتغيرات التي سبقتها وأعقبتها، وبالتالي صنعت خصوصيتها بالقياس إلى جميع الرئاسيات التسع الماضية، ليست محلّ اختلاف كما يلوح: إيران قبلها كانت في حال، وإيران بعدها ينبغي أن تصير في حال أخرى جديدة. وملايين الإيرانيين الذين تظاهروا في طهران (لعلّهم سيتظاهرون في مدن أخرى ابتداءً من اليوم، في ضوء ما سيقوله المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله محمد علي خامنئي، في خطبة صلاة الجمعة)، لم تعد أغراضهم في النزول إلى الشارع تقتصر على تأييد الرئيس الفائز أو المرشحين الخاسرين.

لقد صار الإحتقان في الشارع يدور حول صيغة الجمهورية الإيرانية الثالثة، بعد الأولى التي أطاحت بالشاه في شباط (فبراير) 1979، والثانية التي تبلورت ـ حسب تشخيص آية الله الخميني نفسه ـ بعد أشهر من احتلال السفارة الأمريكية في طهران: هل ستسير على نهج أمثال محمود أحمدي نجاد، ومحمود هاشمي شهرودي رئيس السلطة القضائية الإيرانية، ويد الله جواني (رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الذي هدّد، قبيل الإنتخابات، بسحق كلّ ‘ثورة مخملية’، حتى إذا كانت خضراء اللون!)، على اختلاف اجتهاداتهم؛ أم تقتفي درب الإصلاحات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يقترحها أمثال محمد خاتمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي، على اختلاف برامجهم، هنا أيضاً؟

وبمعزل عن التباين الجلي في الشعار الرئيسي للمتظاهرين المؤيدين لموسوي (الذي يقول: ‘أين صوتي؟’)، ونظيره الشعار الأكثر شيوعاً في التظاهرات المؤيدة لأحمدي نجاد (ويقول: ‘نحن في طاعة القائد’، والمقصود خامنئي، بالطبع)، فإنّ المناخ العامّ لا يوحي برفض حالٍ قائمة أو التمسك بها، بقدر ما يشير إلى أن تبدّل المزاج الشعبي صار أمراً واقعاً على الطرفين. ذلك لا يعني البتة أنّ المتغيرات الراهنة منقطعة الصلة عن الماضي، البعيد منه والقريب، ففي الصفّ الإصلاحي، ثمة ما يذكّر بأجواء الشارع الإيراني سنة 1953، حين خرجت إلى الشارع حشود جماهيرية هائلة دفاعاً عن رئيس الوزراء محمد مصدق، ضدّ الشاه؛ وفي الصفّ الآخر، وبعيداً عن أيّ توصيف تعميمي يضع جميع الشرائح في سلّة واحدة، ثمّة ما يذكّر بكلّ التظاهرات المضادة التي واجهها مرشحو الرئاسة الإصلاحيون على امتداد الإنتخابات السابقة.

هل ينطوي هذا التناظر على تناقض، سياسي أو عقائدي أو حتى سوسيولوجي؟ إذا جاز الحديث عن تناقض من أيّ طراز هنا، فإنه لن يكون إلا من طينة التناقض الذي يدفع اليوم رجلاً مثل علي أكبر محتشمي (مؤسس الحرس الثوري، والمشرف على تأسيس ‘حزب الله’ في لبنان، والسفير الإيراني الأسبق ـ والأهمّ، حتى إشعار آخر ـ في سورية) إلى المطالبة بلجنة عليا للتحقيق في… تزوير الإنتخابات الرئاسية الأخيرة! وإذا كان محتشمي قد تغيّر، وسبحان مَن لا يتغيّر، ومثله تفعل زهراء إشراقي حفيدة آية الله الخميني (التي اعتُقلت بسبب احتجاجها على تزوير الإنتخابات)، أو يفعل مير حسين موسوي نفسه (رئيس تحرير صحيفة ‘جمهوريي إسلام’، وصاحب المقالات النارية ضدّ خصوم الثورة الإسلامية، والفتى المدلل عند الإمام الخميني، ورئيس الوزراء طيلة الحرب العراقية ـ الإيرانية، بل آخر رئيس وزراء إيراني)؛ فلماذا لا يدبّ التناقض في قلب شارع الثورة الإسلامية، مثل رجالاتها؟ ولماذا، في استعادة القول المأثور، لا تأكل الثورة بعض أبنائها؟

وصاحب هذه السطور ليس من المؤمنين بأنّ أحمدي نجاد قد سرق الفوز من حسين موسوي، رغم أنّ مؤشرات وقوع بعض التزوير ليست صارخة وجلية فحسب، بل هي مخجلة إذْ تصدر عن جهة يتوجّب أنها تعمل وفق مبدأ الحديث النبوي الذي يقول: مَن غشّنا ليس منّا. وفي الحديث عن التزوير، لعلَ من الخير أن نترك جانباً حكاية الرسالة المثيرة التي يتداولها أنصار موسوي على نطاق واسع (ومفادها أنّ وزارة الداخلية كتبت إلى خامنئي، ليلة إغلاق صناديق الإقتراع، تبلغه بأنّ موسوي فاز في الإنتخابات، وتطلب رأيه في ما يتوجب فعله بالنظر إلى أنّ توجيهات المرشد الأعلى كانت تحثّ على القيام بكلّ ما يكفل فوز أحمدي نجاد)، لأنها قد تكون مزوّرة، ببساطة. ليس منطقياً أن تتراسل الوزارة مع السلطة الأعلى في إيران، عن طريق موظف مفوّض من وزير الداخلية صادق محصولي؛ وليس معقولاً أن تُناقش مسائل حساسة كهذه، على مستوى مراسلات خطية بيروقراطية؛ وليست مقنعة، أخيراً، الأرقام التي تنصّ عليها الرسالة: 19 مليون صوت لموسوي، و13.3 لمهدي كروبي، و5. 6 لأحمدي نجاد، و38.716 لمحسن رضائي).

براهين التزوير الملموسة يمكن العثور عليها في حجم التصويت الذي ناله المرشح الثالث، كروبي، في مناطق تدين له بالولاء الصريح. فهل من المعقول أن يخسر كروبي في مسقط رأسه، لورستان، وبفارق يبلغ 65′ لصالح أحمدي نجاد؟ وكيف حدث أنه، هو الذي كاد أن يهزم أحمدي نجاد في انتخابات 2005، وانتهى الفارق بينهما إلى 700 ألف صوت فقط، وصوّتت له معظم الولايات الغربية بمعدّل 20′ ضدّ خصمه؛ يُهزم اليوم في الولايات ذاتها، بمعدّل… 110′ لصالح أحمدي نجاد؟

بعد الإقرار بأنّ المنطق البسيط يشير إلى أنّ التزوير لا يمكن أن يغيب عن نتائج كهذه، فإنّ المنطق ذاته يدفع إلى الإقرار بأنّ شعبية أحمدي نجاد ليست ضئيلة أو محدودة بالقياس إلى خصومه، وبالمقارنة مع موسوي بصفة خاصة، بل لعلّ ما يحظى به من تأييد راهن في الشارع الإيراني إنما يعود إلى ما اتخذه في دورته الرئاسية الأولى من مواقف متشددة، تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب عموماً، وفي ملفّ إيران النووي بصفة خاصة. وبين المتغيرات التي تخصّه أنه، وهو أوّل رئيس إيراني يقبّل يد خامنئي علانية، غمز من قناة المرشد الأعلى علانية أيضاً، في مناظرة تلفزيونية، حين وجّه تهمة الفساد إلى عدد من شاغلي المناصب العليا الذين لا يعيّنون إلا بقرارات خاصة صادرة عن خامنئي.

وإذا صحّ أن أحمدي نجاد هو مرشّح خامنئي المفضّل، وخير مَن ينحني له صاغراً مؤيداً، فإنّ الرجل ليس مجرّد ألعوبة في يد المرشد الأعلى، بل يمكن القول إنه اليوم رأس الحربة في صفّ المحافظين المتشددين، وبالتالي ليس مبالغة التفكير بأنّ خامنئي لم يكن يقبل غيره لمنصب الرئاسة، استناداً إلى الإعتبارين معاً: أنه ضعيف طيّع، أمام المرشد الأعلى؛ وقويّ شرس أمام الآخرين، خصوماً كانوا أم حلفاء.

ولقد اقترن صعود نجاد بتبدّلات في الخطاب السياسي ـ العقائدي، بدأت مطلع 2006 بما يشبه الفتوى التي أصدرها محسن غرافيان، تلميذ آية الله مصباح يزدي الذي يُعتبر الأبّ الروحي والمرشد الديني لأحمدي نجاد، تجيز استخدام السلاح النووي، وذلك على نقيض الآراء السابقة التي كانت تعتبره مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه سلاح يفتك بالبشر جماعياً وبلا تمييز. ولم تمض بضعة أيام حتى نقلت وكالة الانباء الإيرانية هذه التصريحات، ممّا عنى أنها باتت جزءاً من السياسة الرسمية العليا للدولة.

وفي الأصل كان انتخاب أحمدي نجاد حدثاً إيرانياً شعبوياً بامتياز، وكانت شرائح واسعة من أبناء الشعب الإيراني، والفقراء منهم وأبناء الريف بخاصة، تصغي بشغف فائق إلى خطابه الذي يمزج بين التعبئة الدينية ودغدغة المشاعر القومية والتحريض العاطفي ضدّ الغرب والولايات المتحدة. فوق هذا، كان الرجل لا يكفّ عن تكرار مواقفه إزاء توطيد النهج المحافظ للثورة الإسلامية عبر إحياء تراث الإمام الخميني، وتضخيم النزاع حول تخصيب اليورانيوم بحيث ينقلب إلى قضية قومية بامتياز، والطعن في صحّة الهولوكوست ضمن دعوة أعرض إلى محو إسرائيل من الوجود.

وكان جلياً أنّ أحمدي نجاد يستغلّ قضية مشروعة من حيث المبدأ، هي حقّ إيران في حيازة التكنولوجيا النووية المدنية، أو حتى حقّها في تخصيب اليورانيوم لأسباب عسكرية بالنظر إلى أنّ الدولة العبرية تمتلك القنبلة النووية لتوّها، ولا أحد في المجتمع الدولي يتفوّه بكلمة اعتراض واحدة، كما أنّ وكالة الطاقة النووية لم تتجاسر حتى الآن على تفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية. وكانت السياسات الوحشية لجيش الإحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني تتيح له أن يرفع سقف الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومن حيث بنية النظام كان صعود أحمدي نجاد قد مثّل صراعاً ضارياً على السلطة الفعلية، ليس بين المحافظين والإصلاحيين كما كانت الحال في ولايتَيْ الرئيس السابق محمد خاتمي، بل بين أجنحة الفئات المحافظة ذاتها أساساً، وفي أعلى هرم السلطة. ومن المعروف أنّ الرئيس الإيراني هزم منافسه المحافظ والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في جولة ثانية بنسبة 62’، وأنّ نسبة المشاركة بلغت 60’، ممّا دلّ على أنّ الإصلاحيين قاطعوا الإنتخابات عملياً. وهكذا انتقل مركز القوّة من المجموعة الدينية ـ البيروقراطية المحافظة التي مثّلها آيات الله التلقيديون، إلى المجموعة الدينية ـ العسكرية المتشددة كما يمثلها تحالف الجيل الثاني من آيات الله، والحرس الجمهوري، وأجهزة الإستخبارات المعروفة باسم الـ’باسجي’.

ولسوف تبرهن الأسابيع القادمة على صحة، أو جدوى، ما يُقال عن تشكّل محور سياسي ـ عقائدي جديد، مؤلف من رفسنجاني (الذي يشغل اليوم موقعاً حساساً هو رئاسة مصلحة تشخيص النظام)، وخاتمي، وحسين موسوي، وكروبي، وعلي لاريجاني (الذي انتقل من رئاسة مجلس الأمن القومي إلى رئاسة البرلمان)، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف. ويُفترض في هذا التحالف أن يكون خصماً لأحمدي نجاد، ومن ورائه تحالف المجموعة الدينية ـ العسكرية المتشددة، وأن يكون جدول أعمال الصراع هو اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة المتدهور، وملفات الفساد، وعزلة إيران الدولية، والإدارة الأفضل للنزاع مع الغرب حول الملفّ النووي.

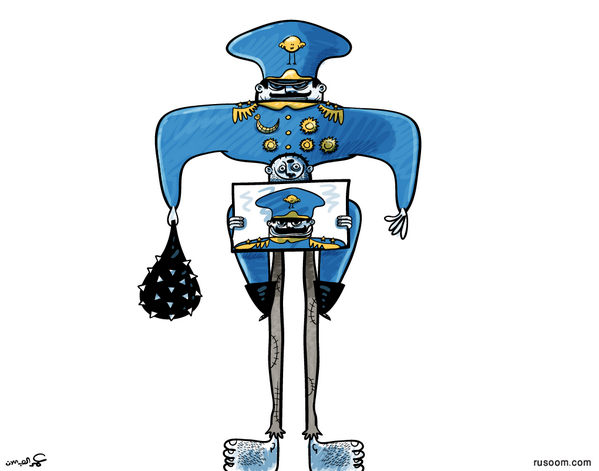

ولاية الفقيه، مع ذلك، هي المسألة التي لن يتنازع فيها الفريقان، رغم أنها الأعظم شأناً، وهي التي تجعل من أيّ رئيس إيراني، إصلاحياً منفتحاً كان أم تقليدياً متشدداً، أداة في يد الفقيه الوالي، صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطات الثلاث: تسمية أعضاء مجلس المرشدين، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة) وإعلان الحرب والسلام والتعبئة، وإقرار أسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات، وإدانة وعزل الرئيس بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، وإصدار مختلف أنواع مراسيم العفو العام…

إيران حبلى بالمتغيرات، وآمال التغيير، والبحث عن بدائل لهوية راهنة منشطرة، منعزلة، ومنكسرة أيضاً. وما لم تنتصر الأمّة على مبدأ ولاية الفقيه، ويُطوى في الشكل كما في المحتوى، لا معنى لأيّ صراع بين شعار ‘أين صوتي’ وشعار ‘نحن في طاعة القائد’، لأنّ كلّ الأصوات سوف تنتهي عند عتبة المرشد الأعلى، ولا مناص من أن يتفيأ بعباءته أحمدي نجاد وحسين موسوي، مثلما فعل قبلهما هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. هنا الابتداء، وهنا نهاية المطاف!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –