استئناف المسار السوري ـ الإسرائيلي: ماذا سيصلح العطّار التركي؟

صبحي حديدي

يستحقّ نهار 21 أيار (مايو) الجاري صفة اليوم الإعجازي، الذي اتسع بغتة لحلول وحلحلات ضاقت عن إنجازها شهور طويلة، وسنوات: من اتفاق اللبنانيين على متن طائرة قطرية (بعد أن عزّ ذلك في كيلومترات لبنان الـ 10452، كما عبّر رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي)؛ إلى الإعلان المتزامن، في دمشق وتل أبيب وأنقرة، عن وجود تفاوض سوري ـ إسرائيلي فعلي، وإنْ ظلّ غير مباشر، برعاية تركية؛ وصولاً إلى سلّة المرونة غير المنتظَرة التي أعلنت عنها طهران، سواء في ما يخصّ نزاعها مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى حول الملفّ النووي، أو ما يخصّ القضايا الإقليمية الأخرى (العراق، لبنان، فلسطين) ذات الصلة الوثيقة بالنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

هو نهار إعجازي على نحو ما، إذاً، ولكن هل كان مفاجئاً حقاً؟

وهل يمكن لهذا التزامن البليغ، المنطوي على منطق متين من الترابط السببي والاعتماد المتبادل، أن يكون وليد المفاجأة، حتى إذا كانت هذه من طراز ينبيء سلفاً عن محتواه فلا يفاجيء إلا في الشكل، غالباً، أو في المقدار الفاضح من التقاء النقائض؟ وكيف أمكن استيلاد تلك المعجزة اللبنانية ـ إذا جاز هكذا وصف استراحة المحاربين بعد غزوة “حزب الله” البيروتية، وقبيل الجولة التالية إذا سقطت الهدنة بين قريطم وحارة حريك ـ خارج رحم لقاءات أنقرة بين رياض الداودي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية، ويورام توربوفيتز كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت؟ وكيف أمكن لهذا “الإختراق التاريخي”، في تعبير أولمرت، أن يجمع دمشق وتل أبيب في حضن تركي ـ أطلسي يحكمه حزب ذو صبغة إسلامية، دون غمزة موافقة صريحة فصيحة من طهران… حاملة سلّة المرونة النووية ـ الإقليمية الجديدة؟

حكمة انتظار خواتيم الأمور تقتضي استمهال الشأن اللبناني إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد العتيد، وتشكيل ما سُمّي حكومة الوحدة الوطنية؛ وتأجيل الشأن الإيراني إلى ما بعد أيّ تفاعلات أوضح قد ترى النور، بشأن السلّة كلّها أو القسط النووي منها في الأقلّ. وأمّا شأن استئناف التفاوض السوري ـ الإسرائيلي، فإنّ تناوله اليوم لا يستدعي الكثير من الإنتظار، بالنظر إلى أنّ الصورة جلية مسبقاً، وسابقاً، ومن غير المأمول أن تبرز فيها تفاصيل دراماتيكية تبدّل المشهد، في كثير أو قليل. وهنا، تماماً كما كانت الحال أثناء مفاوضات شبردزتاون مطلع سنة 2000 (بين فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري، وإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، آنذاك)، يحتاج المواطن السوري، والعربي عموماً، إلى نعمة الشفافية التي تتمتع بها الصحافة الإسرائيلية، على النقيض المطلق من الإعلام السوري الرسمي، كي يعرف تفاصيل ما يجري التفاوض عليه، وكم تبقى (إذا كان قد تبقى، أصلاً) من مسوّدة الاتفاق التي قيل حينذاك أنّ 80% منها قد تمّت الموافقة عليه. التسريبات الإسرائيلية، إذاً، تقول إنّ المشكلة التي عُلّقت في أعقاب فشل مؤتمر جنيف، أواخر آذار (مارس) 2000، بين حافظ الأسد والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (حول مفهوم الحدود الدولية السورية ـ الإسرائيلية، ما قبل 1976/ ما قبل 1948 سواء بسواء، والضفة الشمالية لبحيرة طبريا) ما تزال مشكلة اليوم أيضاً. هذا رغم أنّ فريق التفاوض السوري ـ الإسرائيلي السابق، بين إبراهيم سليمان وألون يائيل برعاية سويسرية، كان قد توصّل إلى تفاهم حول تحويل منطقة النزاع هذه إلى منتجع سياحي ضخم مفتوح، أشبه بمنطقة منزوعة السيادة إذا صحّ التعبير، يُطلق عليه اسم “منتزه السلام”، ويحقّ للمواطنين السوريين والإسرائيليين دخوله من الجانبين دون تصريح رسمي أو تأشيرة خاصة. لكنّ هذه ليست النقطة الوحيدة العالقة على جدول أعمال المفاوضات، وثمة ما كان عالقاً أيضاً في الماضي، وما صار عالقاً اليوم بعد التطورات التي عصفت بالمنطقة منذ حزيران (يونيو) 2000، حين رحل خافظ الاسد عن عالمنا.

هنا نماذج منها: 1) منابع المياه، وفيها التزام بشار الأسد بالتعهد الذي قطعه أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بأنّ دمشق لن تجرّ المياه من بحيرة طبريا أو ينابيع الجولان، مقابل تعهد دولي بتمويل مشاريع تحلية المياه في سورية، والتزام تركي برفع منسوب مياه الفرات الجارية في الأراضي السورية؛ 2) الاتفاق على المدّة الزمنية القصوى لتفكيك ما سيُتفق على إخلائه من مستوطنات إسرائيلية في الجولان، بين 15 سنة تطلبها إسرائيل، و10 سنوات تعتبرها دمشق كافية؛ 3) طبيعة الدور الأمريكي في الاتفاق، بين رعاية تامة وضمان رسمي تطلبهما دمشق، ومشاركة بروتوكولية تريدها تل أبيب ولا تعرض واشنطن ما هو أكثر منها؛ 4) المساحة الجغرافية للمناطق منزوعة السلاح، وهل ينبغي أن تكون متساوية متكافئة على الجانبين، أم يتوجّب أن تكون أعمق على الجانب السوري، أي إلى ما وراء ثنايا بلدة النبك في ظاهر دمشق، وبعيداً تماماً عن خطوط التماسّ في الجولان وحوران وجبل الشيخ؛ 5) ليس ثابتاً، بعد، أنّ إسرائيل يمكن أن تكتفي بمفهوم التطبيع كما نصّت عليه المبادرة العربية في قمّة بيروت سنة 2000، فالمطلوب ينبغي أن يكون أوسع نطاقاً، ومتقدماً حتى على صيغ التطبيع مع مصر والأردن؛ 6) لا مناص من عرض أيّ مسودة اتفاق على استفتاء شعبي في إسرائيل، يستهدف أيضاً أخذ الرأي في إبطال القانون الإسرائيلي لسنة 1981، الذي ضمّ الجولان رسمياً إلى أرض إسرائيل الكبرى؛ و7) أخيراً، والأهمّ ربما كما يتضح من تصريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفتي يوم أمس، فصم العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية مع “حزب الله” و”حماس” والمنظمات الفلسطينية التي تقيم في سورية، والقيام بإجراء مماثل في العلاقة مع إيران، إلى جانب مطلب أمريكي ـ إسرائيلي يقضي بالتزام دمشق حسن السلوك الأقصى في الجوار مع العراق.

وهكذا فإنّ ما كُشف النقاب عنه يوم 21 الجاري، حول استئناف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية برعاية تركية، لم يكن في الواقع مستتراً خلف أيّ نقاب داكن أو كتيم من جهة؛ والأرجح أنه، من جهة ثانية، لن يفضي إلى أيّ مآل ملموس يخصّ استرداد بعض الحقوق الوطنية السورية في أرض الجولان. هذه، للتذكير، أرض أضاعها حافظ الأسد على دفعتين، حين كان وزيراً للدفاع سنة 1967 ورئيساً دكتاتوراً مطلقاً سنة 1973؛ ولا يلوح أنّ معجزة من أيّ نوع خارق سوف تمنح وريثه بشار الأسد فرصة استردادها سلماً، بعد انتفاء عناصر استردادها بالقوّة في حرب عسكرية كلاسيكية، أو في حروب أخرى تُخاض على خرائب الأشقاء الجيران.

غنيّ عن القول، استطراداً، إنّ إماطة اللثام تستهدف سلسلة أغراض متعددة متشعبة، معظمها لا يتجاوز ذرّ الرماد في العيون. فعلى الجانب الإسرائيلي، ثمة حاجة ماسة لصرف الأنظار عن مشكلات أولمرت مع القضاء، وهشاشة تحالفه الحكومي الراهن، وتأجيج الصراع بين مختلف الأحزاب السياسية، والتعتيم على ما يجري في غزّة من حصار بربري ومجازر؛ وبعثرة مسارات التفاوض بغية تجميد المسار الفلسطيني، وتعطيل مراهنة محمود عباس على ما تبقى من أشهر لإدارة بوش؛ وتأمين التشويش الضروري اللازم للإدارة الأمريكية، إذا كانت بالفعل تنوي توجيه ضربة عسكرية ضدّ إيران. وعلى الجانب السوري، ثمة ما يستدعي إلهاء الشارع الشعبي الغارق في مصاعب العيش اليومية، وكوابيس قسائم المازوت، ومطحنة شائعات رفع الدعم؛ وترحيل خلافات أهل السلطة الداخلية، العائلية والأمنية والإستثمارية، إلى ملفّ استئناف التفاوض مع إسرائيل، بوصفه منطقة محايدة إذا جاز التعبير؛ فضلاً عن توجيه رسالة جديدة إلى الحليف الإيراني، ومن خلفه “حزب الله” تحديداً، مفادها أنّ النظام يمكن أن ينقل البندقية من كتف إلى كتف، ومن يسار إلى يمين، ومن أمام إلى وراء!

ثمة، مع ذلك، فضيلة واحدة في ما يجري من ذرّ للرماد في العيون، هي إعادة فتح بوّابات الذاكرة، القريبة، التي دوّنت جولات سابقة من الجعجعة ذاتها، ظلّت دون طحن في الماضي، وهكذا تبدو اليوم. نتذكّر، أوّلاً، أنّ الأجواء التي اكتنفت إطلاق محادثات شبردزتاون، ولقاء الشرع ـ باراك في البيت الأبيض أواخر العام 1999، أتاحت للبعض التطبيل لـ “سلام الشجعان” بين سورية والدولة العبرية، ثمّ التبشير بأمرَين: أنّ المفاوض السوري سوف يلحق هزيمة نكراء بالمفاوض الإسرائيلي، وأنّ السلام سوف يتمخّض عن وليد إعجازي هو “البيريسترويكا السورية”: ليبرالية إقتصادية، انفتاح، شفافية، تقويض نظام الحزب الحاكم الواحد، إلخ… إلخ… كذلك نتذكّر كيف كانت النتائج عجفاء أو أقرب إلى درجة الصفر في ما يخصّ الأوضاع السورية الداخلية، لأنها كرّست نظام الجمهورية الوراثية وليس أيّ أيّ بيريسترويكا فعلية أو متخيّلة! ولأنّ هذه الأخيرة اقترنت تاريخياً بالـ “غلاسنوست”، أي الانفتاح والشفافية والمكاشفة، فقد كان الغلاسنوست الإسرائيلي هو الذي كشف لنا بعض أسرار شيبردزتاون، التي حرص الإعلام السوري على طمسها أو التطنيش عنها أو تجاهلها.

ولقد عرفنا، مثلاً، أنّ جدول أعمال المفاوضات كان يسير وفق الأولويات الإسرائيلية، وليس السورية: العلاقات السلمية الطبيعية (التطبيعية، في العبارة الأوضح)؛ الترتيبات الأمنية (ما ستحصل عليه الدولة العبرية من الولايات المتحدة لقاء الإنسحاب من، أو في، أراضي الجولان)؛ المياه (تحكّم الإسرائيليين المطلق، أو الشراكة التي لا تمسّ التحكّم المطلق، في منابع بانياس والضفة الشرقية من نهر الأردن والضفة الشمالية ـ الشرقية من بحيرة طبرية والضفة الشمالية من نهر اليرموك)؛ والحدود الدولية (في إطار الفارق بين حدود الإنتداب التي رُسمت العام 1923 وحدود 1967 كما رسمتها الحرب.

وفي نهاية الأمر، كان الناظم لعلاقات القوّة بين النظام السوري وإسرائيل يشمل كلّ صيغة متخيّلَة باستثناء “حالة العداء” أو “حالة الحرب”، والتاريخ المعاصر يبرهن على أمر كهذا: من موافقة حافظ الأسد في عام 1973 على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338، الذي عنى الاعتراف بأنّ الدولة العبرية جزء لا يتجزأ من تكوين المنطقة ومن نظام الشرق الأوسط السياسي والجغرافي؛ مروراً بتوقيع “اتفاقية سعسع” بعد عام، وإدخال نظام الفصل بين القوات، حيث لم تُطلق في هضبة الجولان رصاصة واحدة تشي بانهيار ذلك الاتفاق؛ وصولاً إلى قبول مبادرة الملك فهد والمشاركة في مؤتمر مدريد 1991، ومفاوضات حكمت الشهابي ـ أمنون شاحاك سنة 1995 في واشنطن، ثمّ شبردزتاون الشرع ـ بارك، فضلاً عن اللقاءات السرية هنا وهناك، على مستويات رفيعة مباشرة (ماهر الأسد ـ إيتان بنتسور في عمّان) أو منخفضة غير مباشرة (الدكتور محمد عزيز شكري، إبراهيم سليمان، رياض الداودي…).

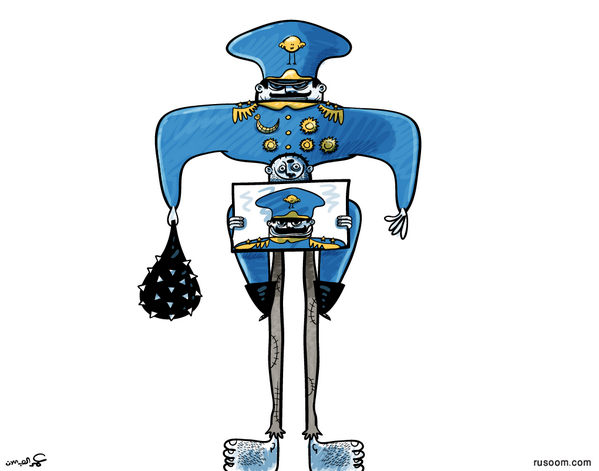

ولأنّ موقف نظام بشار الأسد الإجمالي يبدو اليوم أضعف بكثير من موقف نظام أبيه أواخر 1999، لأسباب عديدة محلية وعربية وإقليمية لا تترك للنظام هامش مناورة واسعاً بين انحيازات متضاربة متضادة في آن معاً، فإنّ العطّار التركي لن يكون أشطر من أيّ عطّار سابق في اجتراح ترياق سحري يجبر المحتلّ الإسرائيلي على تقديم هضبة الجولان هدية خالصة إلى نظام هشّ عائلي استبدادي، لم يعد قادراً حتى على التستّر بورقة التوت التي يسمّيها “الممانعة”!

كاتب سوري – باريس

القدس العربي