الخوف عصباً للاستبداد

محمد علي الأتاسي

بعد وفاة ستالين بثلاث سنوات انعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي في العام 1956، ووقف الأمين العام الجديد للحزب آنذاك نيكيتا خروتشوف ليلقي تقريراً سرياً لاذعاً انتقد فيه بشدة ديكتاتورية ستالين وندد بالجرائم التي ارتكبت في عهده. وأثناء المناقشات التي تلت قراءة التقرير وصلت قصاصة ورق إلى يد خروتشوف بعث بها أحد الأعضاء المجهولين الهوية يسأله فيها الآتي: أين كنت يا سيادة الأمين العام أثناء ارتكاب هذه الجرائم، ولماذا لم تعترض عليها في ذلك الوقت؟

تناول خروتشوف الورقة وقرأها بصوت عال على مسامع أعضاء المؤتمر وراح بعدها يصيح طالباً من صاحب السؤال أن يكشف عن هويته ويقف معرفاً عن نفسه. سادت قاعة المؤتمرات الضخمة لحظات صمت رهيبة ولم يتجرأ أحد أن يتبنى مضمون الورقة وينسب السؤال الى نفسه وبقي الجميع جلوساً في مقاعدهم. عندها علت الابتسامة وجه خروتشوف وتوجه مخاطباً القاعة وكاتب القصاصة المجهول: يا أيها الرفيق صاحب السؤال، لهذا السبب بالذات بقيت صامتاً أيام ستالين.

هذه الواقعة، على طرافتها، تبيّن ما يمكن أن يفعله الخوف في نفوس الناس، والمكانة المهمة التي يحتلها في آلية اشتغال السلطة الاستبدادية في علاقتها مع أزلامها ومع مجتمعها ومع الآخرين. ونكاد نقول إنه من دون تحكم الخوف في نفوس الناس يستحيل على أي سلطة استبدادية أن تستمر وتبقى. فالخوف هو لبنة الاستبداد الأولى ونسغ الحياة الذي يجري في عروقه.

“مشروعية” الإكراه

أزمة السلطة المستبدة في كل زمان ومكان، هي في الأساس أزمة مشروعية وانعدام شعبية لجهة محكوميها، وهنا تكمن نقطة ضعفها الأهم والأشد خطورة. ولأن السلطة المستبدة بحكم غريزة البقاء التي تسكنها، هي أول من يعي نقطة الضعف هذه، فإنها تسعى تالياً من خلال كل الوسائل الممكنة إلى درء أخطارها وتحييدها وسحبها من التداول العام.

وكون السلطة المستبدة هي خير من يدرك أنه من العبث السعي وراء مشروعية شعبية حقيقية، لأن في ذلك تفكيكاً لمكونات وجودها، بل وإلغاء لمقومات هذا الوجود، فإنها تعمل جاهدة في بحثها الدؤوب عن أسباب البقاء، إلى الاستعاضة عن افتقارها للمشروعية الشعبية القائمة على الخيار الانتخابي الحر للمواطنين، بمشروعية زائفة تستند أساساً إلى القوة المحضة وتتلطى وراء الدفاع عن القضايا الكبرى من وطنية أو اجتماعية أو دينية، من أجل أن تفرض على مجتمعها مشروعية الأمر الواقع، التي تقوم، أولا وأخيراً، على مبدأ الإكراه.

فرض “مشروعية” الإكراه لا يمكنه أن يعمل ويستمر ويزدهر من دون أن يكون هناك تواطؤ اضطراري يتجلى في إجبار الكثير من فئات المجتمع على إظهار رضاً خارجي كاذب يخفي وراءه إكراهاً داخلياً صادقاً. ففي مثل معادلة كهذه، لا يعود مهماً لدى السلطة المستبدة حقيقة ما يبطنه الناس من مواقف رافضة لها، ما دامت هي لا تزال قادرة على دفعهم لتقديم فروض الولاء والإجلال لرموزها ولخطابها الإيديولوجي.

وبالتأكيد فإن الوصول بالمجتمع إلى مثل هذه الحال من الكذب الجماعي وفرض طقوس الإذعان والطاعة على شرائحه كافة، يبقى رهيناً بقدرة السلطة على بث حال الخوف المعمم وإدامته في نفوس مواطنيها من خلال الترغيب والترهيب وفقاً لأثمان باهظة يدفعها المجتمع في الأرواح والحريات والممتلكات.

ضمن منطق الخوف الذي يحكم علاقة السلطة المستبدة بشعبها، فإننا غالباً ما نكون أمام حال من توازن الرعب. فالسلطة المستبدة تخاف تدخل القوى الخارجية لزعزعة نظامها، وتخاف انقلاب بعض أتباعها عليها، لكنها أول ما تخاف فمن الشعب نفسه. لذا تعمل جاهدة، في الحالات الثلاث، لدرء الخوف عن نفسها ودفعه في اتجاه خصومها الحقيقيين أو المفترضين، وهذا ما سنحاول عرضه في السطور اللاحقة.

تخويف الناس

ما يهم السلطة المستبدة في علاقتها مع شعبها، هو ضمان عدم تمرد الناس عليها وخروجهم على طاعتها وتوحدهم في مواجهتها. لذلك فإنها تجهد لإبقاء حاجز الخوف ثقيلاً على كاهل البشر وتمعن في عقاب من يتجرأ عليها جاعلة منه عبرة لمن اعتبر. وقد يصل الأمر بهذه السلطة في مواجهة حال التمرد الجماعي إلى تدمير مدن بأكملها وإحراق أحياء عن بكرة أبيها وملء المقابر الجماعية بجثث الأبرياء، حتى لا يقال عنها إنها خضعت أو تنازلت أو قبلت بالتسويات مع مجتمعها. ولسان حالها مع أي تحدّ تبديه أي فئة من الناس، يقول: “يا قاتل يا مقتول“.

وعقاب السلطة في حق من يعارضها لا قوانين تضبطه ولا قواعد تتحكم به ولا منطق يسيّره، لذا هناك استحالة في التنبؤ بردود فعل السلطة حيال من يحاول الوقوف في وجهها. فالأهواء والأمزجة تتحكم بطبيعة ردود أفعال السلطة، الأمر الذي يجعل عقاب كل تمرد مهما صغر حجمه مفتوحاً على أفدح الأثمان.

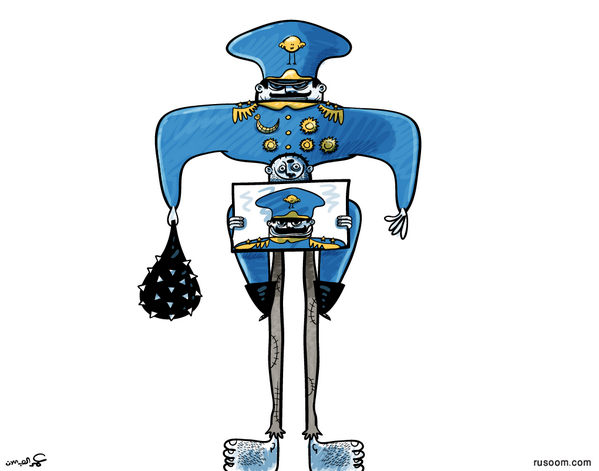

في ظل السلطة المستبدة تمّحي المسافة بين المجال العام والمجال الخاص. فالسلطة لا تكتفي باستباحة المجال العام بمخابراتها وصورها وشعاراتها، بل تقتحم حيوات الناس وتنتهك حرمة منازلهم وتتدخل في خصوصياتهم، وصولاً إلى القبض على أرواحهم. وغاية السلطة من هذا أن تشعر المواطن أنها حاضرة في كل مكان وفي كل زمان، وأن عليه أن يتصرف ويقول ويفعل كما لو أن رجل مخابرات يقبع في رأسه ويحصي عليه أنفاسه وحركاته. كما أنها تعمم أساليب الوشاية وكتابة التقارير كمصدر رئيسي في جمع المعلومات عن مواطنيها.

وتشكل عبادة الفرد وتأليه الحاكم وشخصنة النظام أنجع الوسائل التي تلجأ إليها السلطة المستبدة من أجل تقديس رموز السلطة ورفعها فوق المجتمع وتنزيهها عن النقد وإخراجها من التداول العام.

وتنظر السلطة المستبدة إلى مواطنيها، كلما تعلق الأمر بطقوس التأييد والالتفاف من حولها، على أنهم كتلة صماء اسمها الجماهير أو الرعايا أو العامة أو الشارع. لكنها في الآن نفسه تعمد فيهم فرقة وشقاقاً إذا كان تلاقي أبناء الشعب الواحد يتم تحت أي شعار وضمن أي إطار يخرج على نطاق سيطرتها الكلية، فكيف إذا كان في مواجهتها! عندها تعمد السلطة إلى تخويف الأقلية من الأكثرية والأغنياء من الفقراء واليساري من الليبيرالي والمسيحي من المسلم والعلماني من الإسلامي، وذلك كله في سبيل أن لا تلتقي هذه الفئات، أو بعض منها، حول برنامج سياسي ديموقراطي في مواجهة السلطة.

تخويف الحاشية

إذا كان صحيحاً أن السلطة المستبدة لا تأتي من الفراغ ولا تهبط من السماء، بل هي تستند إلى شبكة من المصالح والولاءات والزبائنية وعلاقات القوى، فإن هذا لا يعني أن رأس هرم السلطة الاستبدادية ضامن سلفاً وأبداً لإخلاص وولاء بطانته وأتباعه ومريديه. بل انه يعمد في غالب الأحيان إلى شراء ولاء الأتباع من خلال المكاسب والمنافع والهبات ومن طريق غض الطرف عن المفاسد والسرقات والاختلاسات من المال العام. عدا أن هذه الموبقات والتجاوزات تمكنه في الآن نفسه من إبقاء سيف الفساد مشرعاً على رقاب كل من تسول له نفسه من أفراد الحاشية أن يخل بشروط الولاء التي تستند الى الطاعة العمياء والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء.

وغالباً ما يتم تخويف الحاشية والأتباع من الشعب نفسه من أجل زيادة اللحمة في ما بينهم في مواجهة هذا العدو المفترض الذي اسمه الشعب، وذلك عملاً بالقول الشائع: “غبّر الوجوه إذا ما ظلمتهم، ظلموك”. كما أن رأس الهرم السلطوي يحرص على إشراك أتباعه المقربين في اتخاذ القرارات التي تخص جرائم النظام وانتهاكات حقوق الإنسان ليكونوا جميعاً متورطين وفي وحدة حال أمام أخطار المحاسبة الممكنة في كل لحظة ينقلب فيها ظهر المجن.

أما من يخرج على طاعة الحاكم من بطانته ويحاول التمرد عليه فإن المصير الأسود الذي ينتظره لا يرتبط فقط بما اقترفت يداه، ولكنه يكون أيضاً بمثابة رسالة دموية موجهة إلى كل أفراد الحاشية لتلتزم الطاعة العمياء والولاء المطلق لسيدها.

تخويف الخارج

على مدى أعوام طويلة فضلت الكثير من القوى الإقليمية والدولية من خلال تعاملها مع “أنظمة الرجل الواحد” ودعمها بعض السلطات المستبدة، أن تشتري راحة البال وحسن الاستقرار. فبدلاً من أن تعيد هذه القوى الدولية النظر في الاستراتيجيات والتحالفات في كل مرة يتم تغيير الحكومات وفقاً لرغبات الشعوب عندما تعطى الحق في الانتخاب، فضلت التعامل مع أنظمة مستقرة تفرض حالة عطالة مزمنة على شعوبها. فالشعوب في الأنظمة الديكتاتورية لا يخشى جانبها لأنها أسيرة السجون الكبيرة، والسلطة المستبدة يملك قرارها حاكم فرد يمكن في النهاية إقناعه والوصول معه إلى تسويات.

سمحت سنوات الحرب الباردة للكثير من السلطات المستبدة، أن تناور وتلعب على التناقضات الإقليمية لتأمين دور فاعل لها على الخريطة الإقليمية. لكن نهاية الحرب الباردة وتفرد الامبراطورية الأميركية في المنطقة، أضعفا كثيراً من الدور الإقليمي الفاعل لبعض السلطات المستبدة وقلصا كثيراً من إمكان المناورة لديها. لكن الطريف والمأسوي في الآن نفسه، أن بعض السلطات المستبدة والمتفرعنة على شعوبها، تستخدم الضعف البنيوي الذي أوصلت البلاد إليه، كوسيلة ابتزاز أخيرة في وجه الخارج لضمان استمرارها. فمجرد التفكير في تغييرها أو سحب المشروعية الدولية منها معناه الفوضى والإسلاميون والحرب الأهلية وتفكيك البلاد.

لن نجادل هنا ما إذا كان هذا السيناريو الكارثي صحيحاً، وما إذا كانت هذه المجتمعات المقموعة خالية فعلياً من الرجال والأفكار والتسويات القادرة على تأمين انتقال سلمي وهادئ للسلطة، لكن من المفيد التوقف عند معطى موضوعي يتجسد في الآتي: إن كل يوم جديد يمضيه في السلطة، من يمارس هذا النوع من الابتزاز ومن يستبيح المجتمعات، خطوة أضافية وكبيرة إلى الأمام في اتجاه الهاوية التي يخشاها الجميع.

نحن لا ننكر أن أميركا وإسرائيل تتربصان بمنطقتنا، وهما لا تريدان الخير لشعوبها، لكن مواجهة هذه الأطماع تحت راية السلطة المستبدة لن يفعل شيئاً آخر سوى زيادة خسارتنا المقبلة فداحة، في حين أن الخلاص من نير الاستبداد هو الحجر الأساس في التصدي الحقيقي للتهديدات والأطماع الخارجية، ووضع حد لمسلسل الهزائم والانهيارات. وإذا كان علينا أن نخاف من أطماع الخارج، فعلينا أن نخاف أكثر من التسويات التي يمكن أن تعقدها السلطات المستبدة مع هذا الخارج على حساب مصالح شعوبها.

صحوة الشعوب

إن المنظومة القائمة على تقديس السلطة وتعميم الخطاب الإيديولوجي الأوحد وجعل الولاء والتبعية القاسمين المشتركين في الحياة العامة، ما كان يمكنها أن تعمل وتستمر لولا الخوف، الذي علينا مقاربته لا كشيء مستقل وهابط من الأعلى وجاثم على قلوب الناس، لكن كحال نابعة من صميم العلاقات الإجتماعية وكتعبير عن الخلل المريع في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين السلطة والشعب، بين المسيطرين والمسيطر عليهم. هذا الخوف، هو في عبارة أخرى، وليد اللا تكافؤ الكامل في توازنات القوى داخل الحقل السياسي.

لكن مع ذلك، وكما يقول عالم الإجتماع الألماني نوبير إلياس، فإنه حتى في العلاقة بين العبد والسيد، ليس السيد فقط هو الذي يملك سلطة على عبده، لكن العبد أيضا وبحسب العمل الذي يشغله لدى سيده، يملك هو الآخر سلطة عليه. في عبارة أخرى، يحتاج السلطان الى شعب كي يمارس سلطانه عليه. ومن هنا ينبع خوف الحاكم من أن يصحو المحكوم فجأة ويفسخ علاقة القوة القائمة على مشاركته الضمنية في آليات السيطرة، ويتقاعس تاليا عن ممارسة فروض الطاعة والإذعان. ترى أما آن الأوان لكي تصحو شعوبنا!