مأزق الرأسمالية المعاصرة: أصولية السوق واشتراكية الأثرياء

صبحي حديدي

كانت مفردة ‘الثقة’ هي الركيزة الكبرى، وربما الوحيدة، التي بدا الرئيس الأمريكي جورج بوش وكأنه يتكئ عليها في تسويغ برامج التدخّل الحكومي الواسعة، الهادفة إلى انتشال المصارف الأمريكية والبورصات والأسواق المالية من هوّة الكارثة. المفردات الأخرى غابت عن خطابه بالطبع، ولن نعثر عليها، خبيثة أو كسيحة أو سخيفة، إلا في خطابات أخرى، لأمثال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي ردّ الأزمة إلى دول منظمة الـ ‘أوبك’ وارتفاع أسعار النفط)؛ أو فلسفة هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكي، في شراء أصول المؤسسات المنهارة بأكثر ممّا تقدّره لها السوق من أثمان؛ أو مماحكة توماس ل. فريدمان، المعلّق الأمريكي الشهير، الذي سأل جلال الطالباني ونوري المالكي ومحمود المشهداني: لماذا يتوجب أن تدفع أمريكا مليار دولار يومياً من أجل صالح العراق، في وقت تبحث فيه الأمّة الأمريكية عن تريليون دولار لإنقاذ مصارفها المنهارة؟

بالطبع، هنالك خطابات أخرى أكثر رصانة، وبالتالي أكثر صدقاً ومصداقية، تذهب بهذه الهزّة الكبرى، أو ‘الـ 11/9 مالية’ حسب تعبير فريدمان نفسه، إلى جذورها الحقيقية الجوهرية: ‘الإيديولوجيا الشائهة التي تستند إليها أصولية اقتصاد السوق’، كما يعبّر الإقتصادي الآسيوي البارز هنري ليو. وهو لا يكتفي بالحديث عن أنظمة اقتصاد ‘سوبر ـ رأسمالية’ و’سوبر ـ إمبريالية’، بل يرصد انحطاط هذه الأنظمة إلى ‘إمبريالية مالية’ عملاقة أخذت تأكل نفسها في غمرة اندفاعها إلى التهام الآخرين. وفي مقالة معمقة، نشرها مؤخراً في صحيفة ‘آسيا تايمز’، اعتبر ليو أنّ رأسمالية اقتصاد السوق تحوّلت إلى ‘مخطط بونزي’، نسبة إلى الأمريكي شارلز بونزي، أحد أكبر النصّابين في ميادين المصارف والإقراض والإستثمار، وأنّ العالم يشهد انهيار نظام العمل المصرفي المركزي الذي ولد في أمريكا ذاتها سنة 1913. ‘وفي الوقت ذاته، في غمرة كلّ الحديث عن كيفية معالجة الأزمة، لم يُسمع صوت رسمي واحد تحدّث عن زيادة دخل العامل’، يتابع ليو.

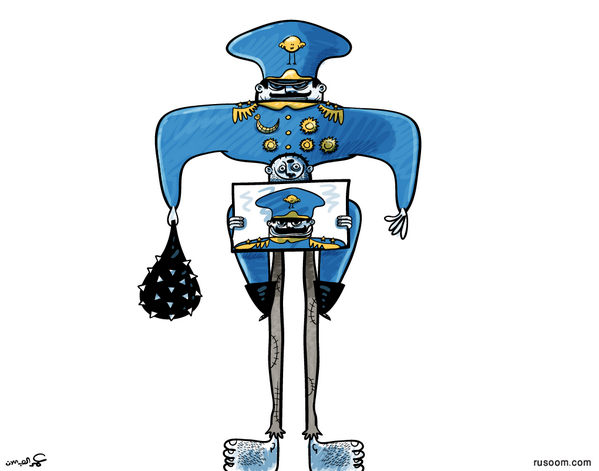

وفي أمريكا هذه الأيام، تلك التي تبرهن من جديد أنها ‘إشتراكية الأثرياء’ حسب تعبير نوام شومسكي، لا يُلام المرء إذا تذكّر فرنسيس فوكوياما، لأسباب وجيهة لا تتصل بحكاية انتهاء التاريخ عند البرهة الرأسمالية فحسب، بل اندلاع التاريخ من جديد في البرهة الرأسمالية ذاتها. وإذا صحّ أن أنظمة المعسكر الإشتراكي قد انهارت حتى قبل الدنوّ من المرحلة الشيوعية، فإن الأنظمة الرأسمالية لا تبدو وكأنها انتصرت، أو حتى كسبت جولة حاسمة، في معترك التاريخ المعاصر. أنظمتها، في الإجمال، اتخذت صفة مرابٍ أعمى ومضارب جشع في داخل السوق، أو غازٍ عسكري وناهب ثروات في الخارج؛ وركيزتها المقدّسة في عدم تدخّل الدولة المركزية لم تتقوّض بيد صانعيها فحسب، بل صارت أضحوكة… سوداء بعض الشيء! كيف لا، والصفقة التي رصدتها الخزانة الفيدرالية الأمريكية لإنقاذ المصارف، 700 مليار دولار، تبلغ ضعف الناتج القومي الإجمالي لدولة ذات اقتصاد نشط وحيوي، ورأسمالي، مثل الهند؟

وفي الصفحات الأولى من كتابه ‘الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء’، وهو الثاني من حيث إثارة الضجيج، بعد كتابه الأول ‘نهاية التاريخ والإنسان الأخير’، أعترف فوكوياما بأن الهدوء الذي أعقب انهيار الشيوعية كان مريباً وخادعاً لأنه أخفى ما سينفجر من ضجيج وعجيج حول آفاق تطوّر الإنسانية (التي اختتمت تاريخها) ومعضلات إنسانها الأخير (أو خاتم البشر كما يحلو للمرء القول) في تقاسم اقتصاد ما بعد التاريخ. ويسكت فوكوياما، بطبيعة الحال، عن الأشباح القومية والإثنية التي استيقظت في وجدان ذلك الإنسان ومن حوله، وأشعلت الحرائق هنا وهناك، فانشغل الاقتصاد بلملمة الأشلاء والأموات بدل رعاية الأحياء. الفلسفة المنقلبة إلى ـ أو القادمة من ـ البيروقراطية يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، ولها أن تصمّ الآذان وتؤجّل القرارات وترجئ إرسال عربات المطافىء لوقف انتشار اللهيب على الأقل.

سياسة ما بعد التاريخ هي اقتصاد مبطّن، كما اكتشف فوكوياما. و’جميع القضايا السياسية تدور حول مسائل اقتصادية، بما في ذلك المشكلات الأمنية ذاتها التي تنبثق من صلب المجتمعات المدنية الرخوة، شرقاً وغرباً’. ولا يكاد القارىء يسلّم بهذا الإستنتاج الأقرب إلى تحصيل الحاصل، حتى يُدخله فوكوياما في فحوى ما ستتناوله 457 صفحة قادمة من الكتاب: لا يغرنّكم هذا الاقتصاد، لأنه يضرب بجذوره عميقاً في الحياة الاجتماعية، ولا يمكن فهمه على نحو منفصل عن مسائل تنظيم ـ أو سوء تنظيم ـ المجتمعات الحديثة لنفسها. ههنا الحلبة الحقيقية للصراع، واليد العليا في صناعة المجتمع الاقتصادي هي يد الثقافة الاجتماعية (أو الاجتماع الثقافي) التي يمكن أن تطلق أو تكبّل الأيادي الأخرى مهما بلغ جبروتها العملي أو الحسابي أو التقني.

وكان فوكوياما قد غازل (على استحياء أو كبرياء) أطروحة هتنغتون حول صراع الحضارات، وشدّد على أن الاستقطاب الأساسي للبشر لم يعد يدور حول الهوية الإيديولوجية كما كانت الحال أثناء الحرب الباردة ووجود التاريخ، بل حول الهويات الثقافية. بمعنى آخر، ‘الصراعات القادمة لن تنشب بين الفاشية أو الإشتراكية أو الديمقراطية، بل بين التجمعات الثقافية الكبرى، الغربية أو الإسلامية أو الكونفوشية أو الهندوسية وما إليها’. ويأخذ فوكوياما على هتنغتون أنه يرى الفوارق الثقافية كمصادر لاندلاع الصراع، في حين أن العكس هو الصحيح في رأيه، كما تبرهن تجربة اليابان في أواسط القرن المنصرم، حين مهّد الصراع مع الثقافة الغربية لولادة طور الإحياء الـ ‘ميجي’ وانطلاقة التصنيع.

مآرب فوكوياما في تبيان هذا الاختلاف سوف تنجلي حين يبدأ تلك الفصول التي ستبسط حجج الكتاب، لا سيما مسألة تأثير الثقافات الغربية المتقدمة في تشذيب وتطوير التنمية الاقتصادية في العالم بأسره، وبلوغ الرخاء من باب التعاضد الاجتماعي ـ الثقافي، وليس اقتصاد السوق وفتح أصقاع الأرض أمام استثمارات الرساميل العملاقة. ذلك لأن الاقتصاد الذي لا ينهض على الثقة التلقائية وائتمان الآخر، هو اقتصاد بطيء النموّ محدود الرخاء، ولن يكون له مكان مرموق تحت شمس العالم ما بعد نهاية التاريخ. ومن الواضح أنّ المأزق الراهن الذي تعيشه المصارف الأمريكية يلقي بمفاهيم مثل ‘الثقة التلقائية’ و’ائتمان الآخر’ إلى سلّة مهملات التاريخ، حتى إشعار آخر!

مفهوم التعاضد الاجتماعي مركزي في هذا المعمار النظري، وفوكوياما يقسمه إلى ثلاثة سُبُل: العائلة والقرابة، والترابط الطوعي خارج مختلف أنماط القرابات (أواصر الدم والحزب والمنظمة والمعمل والمؤسسة)، والدولة. هنالك، بعدئذ، ثلاثة أشكال من التنظيم الاقتصادي تتلاءم مع كل سبيل: الاقتصاد العائلي، الشركة المحترفة، والمؤسسة المملوكة من الدولة. السبيلان الأول والثالث مقترنان إلى حدّ كبير، وهما ينتجان ثقافة عائلية ـ قرابية تتعثّر كثيراً في صناعة الرخاء، وتتطلع موضوعياً إلى الدولة، وترتهن بها وبإدارتها المركزية. وأما السبيل الثاني فهو الذي ينتج ثقافة الإشتراك التلقائي والحرّ الذي يستغني عن الدولة، ويصنع الرخاء في سياق استقلاليته وحريته.

هذا هو ‘رأس المال الاجتماعي’ الذي تملكه دول معيّنة، وتحسن توظيفه على أساس مبدأ الثقة بين المنتج والمستهلك وبين السوق والسلعة؛ أو لا تملك الكثير منه دول أخرى وتسيء توظيف ما تملك لصالح طغيان ولاءات أخرى أدنى مستوى (المؤسسة البيروقراطية، العائلة، الدولة)؛ أو تفتقر إليه تماماً دول ثالثة لا يشير إليها فوكوياما، وكأنه يعتبرها خارج المعادلة الكونية لهذا الإندماج السحري الناجح بين الأخلاق والسوق (وغني عن القول أن اقتصادات ‘العالم الثالث’ هي على رأس هذه اللائحة). ثمة، بالتالي، مجموعتان متقابلتان متضاربتان من الدول الصانعة للرخاء، المالكة لهذا القدر أو ذاك من الثقة والتعاضد الاجتماعي: المجموعة الأمريكية ـ الألمانية ـ اليابانية التي تتسم مجتمعاتها المدنية بقدرة عالية على إقامة علاقة توسط صحية بين العائلة والدولة وبين المؤسسة والسوق، والمجموعة الصينية ـ الفرنسية ـ الإيطالية التي تخضع مجتمعاتها المدنية لهيمنة العائلة القوية أو الدولة القوية في منتصف المسافة بين الانسان والاقتصاد.

وفوكوياما أطلق على المجموعة الأولى اسم ‘اقتصادات الثقة العالية’، وترك للمجموعة الثانية الاسم النقيض بطبيعة الحال: ‘اقتصادات الثقة المتدنية’. وفي واقع الحال، وبمعزل عن الهزّة المالية الراهنة في أمريكا وأنظمة رأسمالية أخرى، لم تصمد تنظيرات فوكوياما أمام الوقائع الفعلية، لأن الاقتصاد الصيني بقي الأسرع نموّاً في العالم منذ أكثر من عقدين.

والرجل لم يكن يمزح البتة حين شرح مفهوم ‘الثقة’ على مدى صفحات طويلة، بينها على سبيل المثال قوله إن المفهوم يشمل ‘المطمح المنبثق في إطار جماعة بشرية تتصف بالسلوك المشرّف المنتظم المتعاون، المرتكز على أعراف مشتركة تجمع أبناء الجماعة وتصنع تلاحمهم وتآزرهم، ويمكن أن تمتد على نطاق عريض يبدأ من قيم العدل الإلهي ويمرّ بالقيم العلمانية وشرائع السلوك’. أو قوله، بشيء من التبسيط البعيد عن الفلسفة، إن الثقة بين السلعة والسوق هي أشبه بالثقة التي نمنحها للطبيب حين نسلمه أجسادنا دون ارتياب، وليس لدينا من ضامن سوى معرفتنا أنه أدّى قَسَم أبقراط!

أو لنأخذ، كمثال آخر، تركيزه على دور البوذية اليابانية في بلورة شخصية خاصة للاقتصاد الياباني، وتحليل أخلاقيات التنافس الحرّ على نحو لا يختلف جوهرياً عن دور الطهوريين (البيوريتانيين) الأوروبيين في تأمين الغطاء الديني العقائدي للتجارة والاستثمار والأرباح. الإزدهار الاقتصادي الياباني نهض أساساً على ميل عقيدة الـ ‘زن’ إلى تحقيق الكمال في كل شيء، من الفروسية وقتال السيف والرماية إلى النجارة والحدادة والحياكة. ويحيلنا فوكوياما إلى فيلم أكيرا كيروساوا ‘الساموراي السبعة’ ومشهد الظفر الذي يحققه محارب الـ ‘زن’ حين يعاجل خصمه بضربة خاطفة قاضية بعد نوبة تأمل روحي، ويقول: ‘هذا الهوس بالكمال، والذي كان حاسماً في توطيد الصناعة اليابانية، يعود إلى جذور دينية وليس اقتصادية’.

أكثر من ذلك، يختم فوكوياما كتابه بفصل يحمل العنوان التالي: ‘رَوْحنة الحياة الاقتصادية’، يشير فيه إلى أن الدولة الليبرالية هي دولة محدودة بالضرورة لأنها تنهض على حرية الأفراد. ولكن السوق يمكن أن يتحوّل إلى ميدان أولّ للتعاضد الاجتماعي، وإلى منتج أكبر لرأس المال الاجتماعي، بحيث يردّ قيمه وأخلاقياته إلى الدولة بدل أن تفرض هذه مركزيتها وشرائعها وقوانينها. وفي وسع السوق أن يقتدي بضربة الساموراي، شريطة أن يمتلك قدرة هذا الأخير على التأمّل والغوص في قرار الروح.

والحال أنّ غياب ضربة الـ ‘كاوبوي’، وقبله غياب ضربة الساموراي، تلوح أخلى المكان لضربة الـ ‘هاراكيري’، حين يصبح الإنتحار الذاتي هو العلاج الوحيد المتبقي، فضلاً عن كونه آخر الأمجاد! وإزاء الإرتجاج العميق الذي أصاب الأسواق والمصارف والبورصات جرّاء ‘مخطط بونزو’ المعاصر، لم يتبقّ أمام الدولة الرأسمالية ـ في أمريكا وبريطانيا واليابان وأستراليا وأنظمة أخرى أقلّ شأناً ـ أيّ خيار آخر سوى نقض الركيزة الأولى في الفلسفة الرأسمالية، أي استقلالية المؤسسات المالية، وممارسة التدخّل المركزي الواسع غير المسبوق، وضخّ أموال دافع الضرائب في خزائن التماسيح، فانجلى المشهد عن هذه المفارقة الكبرى، لتاريخ لم ينتهِ أبداً: أنّ الفلسفة الوحيدة التي أُعيد إليها الإعتبار كانت الماركسية… دون سواها!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –