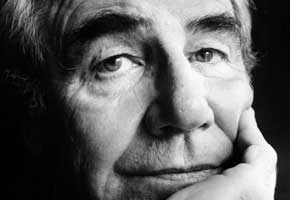

المفكر الفرنسي جان بودريار: الكونية تقف إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية.. أما العولمة فتنتمي إلى سجلّ آخر

ترجمة: كمال بوعجيلة

لقد وسم جان بودريار مجتمع الاستهلاك وعرّاه، قبل أن يوسّع حقل تفكيره ليشمل بالبحث اندفاع العالم الافتراضيّ. هذا الحوار غير المسبوق يمكن أن يسمعنا صوت مفكّر ومثقف فرنسيّ من طراز خاصّ، لقد حذّر هذا الفيلسوف من جموح الرأسمالية وتحمّسها الذي قد يقودها إلى حرب عالمية رابعة.

منذ أكثر من سنة وبالتحديد في 6 مارس 2007 توفّي جان بودريار عن عمر يناهز 77 سنة وهذا الحوار أجري معه في بيته بباريس سنة 2003. ويمكن اعتبار هذا الحوار مدخلا إلى فكر الفيلسوف وأطروحاته.

لقد اشتهر جان بودريار في الجامعات الأمريكية واعتبر واحدا من أهمّ المفكرين الفرنسيين ذوي الدرجة العالية من التأثير في الخارج تماما كمواطنه جاك دريدا وقد عرفه الجمهور العريض في فرنسا من خلال مداخلاته في الصحافة، هذه المداخلات التي سبّبت له عديد العداوات والكراهية، مثل مقاله (حرب الخليج لن تقع) بجريدة liberation في 4/01/91 أو (فكر الإرهاب) le monde في 2/11/2001 غداة أحداث 11 سبتمبر 2001.

ومن ميزات هذا الفيلسوف المختلف هو تأسيسه لعملين ضخمين بأسلوبين وطموحين نظريين مختلفين.فبعد ماي 1968 وخلال فترة السبعينات من القرن الماضي، وكعالم اجتماع، كان يعدّ واحدا من أهمّ من قام بتحليل الاستهلاك الجمعيّ من خلال عمله الكلاسيكيّ “مجتمع الاستهلاك”، ثم اندفع بعد ذلك من الثمانينات وحتى رحيله، في مشروع فلسفيّ أكثر شمولية وأوسع رؤية، بمساءلته ظاهرة الإزاحة المتصاعدة للواقع لصالح الافتراضيّ.

من أعماله: “نظام الأشياء” و”مجتمع الاستهلاك” و”التبادل الرمزيّ والموت”.

كيف يصبح المرء مثقفا فرنسيا كبيرا؟

مساري عاديّ جدا، أجدادي قرويّون، ووالداي عاملان نزحا إلى المدينة، وأنا من جيل الخمسينات من القرن الماضي، من الطبقة الوسطى، الجيل الذي تمكن من الدراسة دون صعوبات تذكر. تخلّيت مبكّرا عن المشروع الأكاديميّ، لم أدرس بـمدرسة المعلمين العليا، وقد كانت وقتها المعبر الضروريّ لتحقيق مسار جامعيّ مرموق، ولم أعدّ أطروحة دكتوراه دولة، ولم أحصل قط على صفة أستاذ جامعيّ، رغم أنّني درّست السوسيولوجيا بجامعة نانتار وذلك بدعوة من عميدها “هنري لوفافر” على مدى 20 سنة. كما أنّ كتابي الأول “نظام الأشياء” لم يصدر إلا عندما بلغت 39 سنة من العمر.. أي أنه صدر متأخرا جدا، وفي الحقيقة أصارحك بأنني كنت منشغلا بالأحداث السياسية أكثر ممّا كنت منشغلا بالكتابة.

مع كتابك الأوّل بدأت تظهر ملامح نقد جذريّ لمجتمع الاستهلاك..

بل قل هو تحليل لموادّ الاستهلاك أكثر من كونه نقدا للنظام في كليته.. النقد يأتي سنوات بعد ذلك في كتاب “مجتمع الاستهلاك” الذي ظهر سنة 1970.. في الأوّل كان منطلقي هو إبراز كيف ترمز موادّ الاستهلاك إلى ممارسة اجتماعية وفي نفس الوقت إلى نوع من الأسطورة، إنّ عملية الشراء هي في الوقت ذاته عملية ذات بعد ماديّ عميق، ودلالة رمزية عالية، وبالفعل كان هناك سوء تفاهم منذ البداية، فكتابي يتحدّث فقط عن المواد المصنّعة.. انه يستكشف بعديها الماديّ والتجريديّ. وتناولي لهذين البعدين يمكّنني من دفع النقاش إلى مراتب أعلى مع الماركسية والتحليل وقد كانا يحتلاّن الجزء الأهمّ من الحقل الثقافيّ في تلك الفترة. ولكن لم نستخلص من ذلك التحليل سوى نقد مجتمع الاستهلاك.

وبسبب ذلك، ومنذ كتابك “نظام الأشياء” كتبت: “في النسق الحالي، لم تعد الأشياء معدّة للامتلاك، بل فقط للاقتناء “الشراء”. انك تتعهّد بتحديد “حقوق المستهلك وواجباته ” إنّك تثير أيضا مسألة الإشهار؟

منذ 30 عاما، كلّما دخل بلد ما إلى عالم “الاستهلاك الجمعيّ” إلا وترجم “نظام الأشياء” و”مجتمع الاستهلاك” إلى لغته.. لذلك لم يتوقّف نشر هذين الكتابين أبدا.. يبقى أنّه بالنسبة لي، هذان الكتابان هما جزء من حياة ماضية.. فعملي الآن أخذ منحى جديدا.. فمفهوم “مجتمع الاستهلاك” تماما كمفهوم “مجتمع الفرجة” الذي استنبطه Guy Debord سنة 1967، دخل هذان المفهومان نهائيا في العادات اليومية، بل وأصبحا مفهومين شعبيين، تجدهما الآن حتى في الخطابات السياسية.

بعد ذلك، هاجمت قدسية الأعمال الفنية، فأنت لم تر فيها أكثر من سلع كغيرها من السلع؟

في أواسط السبعينات، بعثت الدولة متحف بوبور Beaubord الذي أصبح مكانا راقيا لـ”الثقافة للجميع”، وبالتوازي نلحظ نهضة غير مسبوقة لأعمال فنية تكاد تكون صناعية معدّة سلفا لمتاحف تتحوّل هي بدورها إلى موضوع. هنا يقلّد الفنّانون الواقع في أشيائه الأكثر سطحية، ويراكمونها في أماكن تشبه مصبّات للنفاية. وقد وجدت أنّ هذه الممارسة إشهارية بحتة، لا تفضي إلا إلى نوع من التواطؤ، بل التآمر مع الأشياء كما هي، لا أكثر ولا أقل.

الفنّانون دخلوا اللعبة بشكل أو بآخر، وانضمّوا أخيرا إلى الصفّ، لم يعد يوجد إبداع مشهد فنيّ خصوصيّ، لم يبق سوى تعبئة الفراغ، رصٌّ ومراكمة ضخمة لأشياء سطحية، معدّة للسّوق سلفا، كلّ شيء أصبح فنّا وبالتالي لم يعد للفنّ وجود..

هذا الفنّ الذي لم يعد مقتصرا على النخبة، تحوّل في نفس الوقت إلى مسألة دولة واستراتيجيا سياسية. مسألة دولة عندما يتعلّق الأمر بتثقيف العامّة، هذه “الأغلبية الصامتة” ذات الكيان الغامض الفضفاض، والذي يبدأ بالظهور مع أوائل استطلاعات الرأي والكتب المخصصة لذلك..واستراتيجيا سياسية عندما يتعلّق الأمر بتخدير هذه العامّة. إنّ الفنّ عندها يصبح حجّة الثقافة التي تلعب دور صمّام الأمان، وأداة استلاب كذلك.

هذه الاستراتيجيا.. هل انتصرت أخيرا؟

لا أظنّ، لقد انتبهت مبكّرا إلى أنّ الجماهير هزمت استراتيجيا السّلطة هذه، بما فيها وسائل الإعلام، وان كانت هذه الجماهير مستلبة وواقعة تحت نفوذ السلطة السياسية والإعلامية، فإنّها في نفس الوقت تفرض ضربا من المعادلة في الخطاب السياسيّ والثقافيّ إلى درجة تحييد أثره.

كلّ ما فرض على الجماهير.. موادّ استهلاكية – ثقافية – تسقط بشكل ما في ثقب أسود كبير. إنه ثقب الغموض والالتباس والطلسم. في مواجهة هذه الجماهير لم يعد ممكنا العودة إلى الخطاب السياسيّ، لم يعد هناك تمثيل سياسيّ أصلا، لم يعد هناك شيء على الإطلاق.. كأنّ الجمهور الذي أصبح ـ هو في حدّ ذاته – شيئا ما، يريد أن يثأر من عالم الأشياء..

وهكذا، يرفض من هنا فصاعدا أن يكون موجّها أو مسخّرا.

تسخير، احتواء.. إنني أتحاشى هذه المفردات التي تستوجب نية مبيتة، ومنسقا كبير، ومركز أشغال، حيث لا يوجد ذلك..إننا نريد لهذا النظام الذي نعيش داخله، هذا النظام الرأسمالي الشهير، نريد أن يسيّره سيّد ما.. معلّم ما.. وفي الحقيقة إنّ المنطق الداخليّ للنظام الغربيّ – المحترم من الجميع والمسيطر على الجميع – هو الذي يقود العالم..لنأخذ سوق الفنّ مثلا: إنّ منطقه الاقتصاديّ البحت والمسنود بالدعاية الإعلامية هو الذي يفسّر ضحالة الأعمال الفنّية المعاصرة وسطحيتها.. وحدها تصمد: الفكرة غير الواقعية. أنّ الفنان يمكنه أن يفلت من قبضة هذا الواقع الشرس، كما لو أنه يتمتع بامتياز خصوصيّ، إنّه التناقض الذي يرشح من واقع مصطنع وصوريّ في أزمنة العولمة هذه.

العولمة، ستصبح – حسب رأيكم – المرحلة الأخيرة لمجتمع الاستهلاك؟

لا أحد اليوم يستطيع أن ينفي أنّ مفهوم القيمة قد انتشر ليشمل كلّ العالم، هذه الظاهرة أصبحت ممكنة بفضل انتشار الاستهلاك الجماعيّ وسيطرة وسائل الإعلام على المجتمع وتعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية.. ولم ينج أيّ نشاط إنسانيّ سواء كان جمعيا أم فرديا من هذه الظاهرة. إننا أمام نظام شموليّ، نوع من الواقع المكتمل الذي يفرض نفسه كنسق كونيّ.. وهناك – على فكرة- قرابة مغشوشة بين العالمية والكونية.. الكونية تقف إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية أما العولمة فتنتمي إلى سجلّ آخر مختلف تماما، سجل التقنيات والسوق والمعلومة. ومن هنا تبدو العولمة ذات مسار أحاديّ، دون إمكانية العودة آو التراجع، إنّه مسار شرس ومدمّر يقتل كلّ الثقافات الأخرى ويدمجها بالقوّة في سياقه العام. أكثر من ذلك، بإمكاننا اليوم دقّ نواقيس الخطر إثر تفسّخ الكونيّ وذوبانه داخل العالميّ، واستعمال حقوق الإنسان بطريقة مجحفة في المزايدات السياسية. من هنا، أرى أنّ الأهمّ اليوم، هو محاولة تحديد ما لا يمكن اختزاله في العولمة، ذلك الشيء الذي لا يلعب دورا في هذه الحرب العالمية الجديدة والتي لم تسفر عن اسمها بعد.

هنا أنت تتحدّث عن حرب عالمية رابعة؟

بالضبط، الحربان الأولى والثانية وضعتا حدّا لأوروبا الاستعمارية، والنازية، والثالثة المسمّاة باحتشام كبير “الحرب الباردة” رغم أنها حرب حقيقية وواقعية، قد ختمت مصير الشيوعية.. لاحظ، أنه في كل مرة كنا نمضي إلى نسق عالميّ أكثر شمولية، وفرادة هذا المسار أنه وصل إلى نهايته الحتمية. من هنا يأتي هذا الانطباع المنتشر بأننا نعيش اليوم مرحلة نظام موحّد، وواقع مكتمل ونهائيّ، حيث يوجد العدوّ في كلّ مكان.. ولا يوجد في أيّ مكان.. هذا ما أشير إليه عندما أتكلّم عن حرب عالمية رابعة: هذه الحرب التي تشنّها العولمة ضدّ نفسها. في نظام –معولم – لا توجد مواجهة (وجها لوجه) ولا يوجد عدوّ معلن ومعروف، ولا توجد مساحات للاحتلال.. النظام مضى بعيدا، بحيث انتهى إلى التسوّس والتآكل، مفرزا نوعا من الانحلال والفساد الداخليّ – ليس الفساد بالمعنى الأخلاقيّ – ولكنه نوع من التدمير الذاتيّ، والإرهاب هو التعبير العنيف عن هذا التوتّر والتصدّع، كأنما يلعب دور الفيروس الذي يلامس في نهاية المطاف المخيال الجماعيّ، مضيفا إلى النّظام عنصر توتّر جديد، رمزي وافتراضي.

تفسيرك للإرهاب، والذي ترفض اعتباره حدثا لا أخلاقيا، هو في حدّ ذاته قاس وتدميريّ نوعا ما؟

إما أن نحلّل الإرهاب كنوع من قوّة الشرّ القادمة من بعيد، من أقصى أعماق الإسلام مثلا.. وهنا يتلاشى ويضمحلّ التحليل أمام الأحكام القيمية jugement de valeur وإما أن ننظر أبعد من مسألة الخير والشرّ، وهكذا سنرى أنّ الإرهاب هو ردّ فعل على الشرّ بالشرّ.. شيء ما كظلٍّ يحمله نظام الهيمنة والتسلّط الذي يسيطر على الجميع باسم خطاب ديمقراطيّ أو كونيّ معاكس تماما لأفعاله. أليس بتعلّة مقاومة الإرهاب، تفرض الدول الغربية اليوم شكلا من أشكال الرعب الأمنيّ؟ هذا ما يجعلني أقول: إنّ الإرهاب بما هو قوة متسرّبة ومنصهرة، يمكن له أن يربح المعركة.

والولايات المتحدة الأمريكية.. هي الخاسر؟

انظر معي، إنّ هذه القوّة العالمية ولطول ما راوحت مكانها في سعة وهناء، وأدارت ظهرها للقيم الكونية التي تبنّتها وتتبنّاها، فقدت كلّ شرعية. وبما أنه لم يعد لها أعداء محدّدون، فإنّها ستخلق أعداءها وتفترضهم: أفغانستان، العراق، وطبعا الإرهاب. مفهوم غامض، فضفاض، لا يمكن ملامسته أو تحديده ولكنه مناسب جدا، لانتا يمكن أن نرى فيه قوة الشرّ بامتياز. المشكل اليوم هو أنّ الشرّ في جانب كبير منه افتراضيّ، نرى ذلك جيدا وبصورة جليّة في العراق، حيث لا وجود إطلاقا لأسلحة دمار شامل. والأدهى والأمرّ هو أننا ونحن ندّعي محاربة الشرّ نخلق مواطن عدوى في كلّ مكان، أفغانستان، العراق، أندونيسيا..تركيا… كأن النظام يخلق هروبه الذاتيّ إلى الأمام.

في هذا الإطار، هل تعتقد أنّ أحداث 11/9/2001 كان يمكن التنبؤ بها؟

لا، حدث غير متوقع.. حدث كهذا يقع في نظام دقيق استشرافيّ ومنسّق لا يمكن أن يكون متوقّعا.. لكنّ وقوعه ممكن.. في سياق العولمة الحاليّ يغرق التاريخ السياسيّ في الملل، وتنعدم فاعلية التمثيل السياسيّ، وتتفاقم الشروخ الاجتماعية ومن حين لآخر يقع انفجار، حدث دراميّ، حادث كما يقول صديقي بول فينيليو، هو يتحّدث فعلا عن حادث قد يؤدّي إلى نهاية العالم.

وأنت هل تعتقد في ذلك؟

أنا لست من هذه الحساسية.. لا أتصور أنّ العالم سينتهي بهذه الطريقة، مع أننا في الحقيقة لا نعلم شيئا عن هذا الأمر. ومع ذلك فأنا أرى أننا لا ندخل دورة تقليدية من الأزمات – الاجتماعية – الثقافية – الاقتصادية.. فالأزمة في آخر الأمر هي جزء من التطور والتقدم.. لكننا الآن في صيرورة من نوع كارثيّ، بما أن النظام -كما أسلفت- يفرز هروبه الخاص إلى الأمام، ويمكننا أن نلاحظ ذلك في كلّ الميادين. في ميدان الإعلام مثلا المشكل واضح تماما، فقد أصبحت الصور والبلاغات والإعلانات تتوالد وتتكاثر حيث تصعب غربلتها وتمحيصها، وتتحوّل بالتالي إلى حاجز سميك يمنع أيّ تبادل.. وإذا نظرنا إلى الحلول المتّبعة للخروج من المأزق نجد أنها لا تفعل أكثر من إضافة المزيد من الصور والإعلانات.. وهكذا دواليك، نحن بالفعل في سياق كارثيّ.. بقي أنّ هناك شيئا مطمئنا في مشهد عام محتدم انتهى إلى التسوّس من داخله، وأصبح عاجزا عن الهروب من منطقه الخاص، وكأنما يضع ساقيه في الفخّ الذي نصبه هو نفسه.

والفرد هل تعتقد أنّ له القدرة على الفعل في هذا العالم المتفسّخ؟

أعتقد أن لدى كلّ إنسان شكلا من الحيوية، شيئا ما يعمل، خصوصية ميتافيزيقية تتجاوز حتى الالتزام السياسيّ، هذا الالتزام الذي لم يتبخّر كليا. إذن علينا أن نبحث من جانب هذه الخصوصية عن اللقاح الواقي من العولمة.. وعليّ أن أصارحك أنه لو لم تكن لديّ قناعة بأنّ لدى الإنسان شيئا ما يصمد ويناضل ويقاوم، لكنت وبكلّ بساطة انقطعت عن الكتابة، لأنّ ذلك يعدّ نوعا من مقارعة طواحين الهواء.. إنني على قناعة من أنّ هذا الشيء الكامن في الإنسان، لا يمكن اختزاله ولا عولمته ولا مبادلته بأيّ شيء آخر.

بهذا هل ينجز الإنسان فعلا ايجابيا ذات يوم؟

هنا لا يمكنني قول أيّ شيء، اللعبة مازلت في بدايتها، وهنا يكمن سرّ تفاؤلي..

المصدر:

صدر في مجلة: philosophie العدد 18 أفريل 2008

تحت عنوان جان بودريار ونهاية العالم Jean Baudrillard et la disparition du monde

موقع الآوان