من ذاكرة الصفحات: حكايات البؤس السوري – كيف دخل البؤس بيتنــا

لحكاية الثانية

كيف دخل البؤس بيتنــا

رفيق شامي

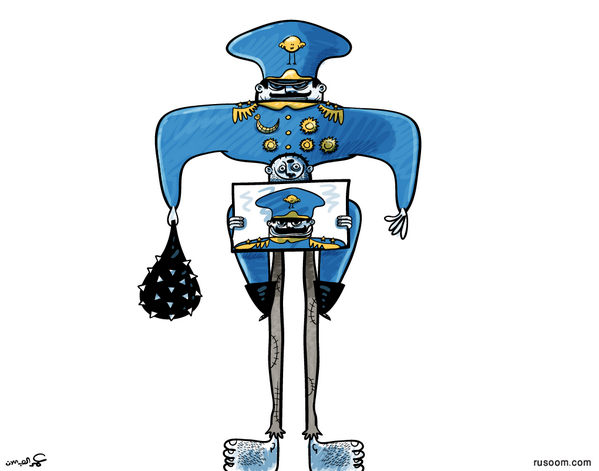

يلازم البؤس السوري المنفي بإخلاص كلب وإلحاح الأمراض المزمنــة كالروماتزم. وهوعدو لدود لهدوء النفس بالغ السادية. متى خلدت لنفسي سواء كنت في الطريق أو البيت أطل برأسه الشائك كالقنفذ. وهو لا يبتعد إلا بالعمل الدؤوب الذي لا يترك مكاناً ووقتاله.ً

. لكنه يبدأ بنكزي متى شعر أنني مشرف على متعة ما. كيف لي أن أضحك وأفرح وأطيب الناس وأشرفهم يقبعون في سجون الذل وأقبية التعذيب. كيف لي أن اتمتع بفيلم مرح دعتني زوجتي لمشاهدته إذا سمعت – ككل السوريين المدمنين على حقنات أخبار يومية – قبل الموعد بقليل في نشرة اخبار بائسة أن رعاع السلطة ضربوا الناس المسالمين العُزل فقط لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المدنية. رجال مفتولي العضلات يهاجمون جمهرة مسالمة بأمر من السلطة.

بؤس السوري المنفي ظاهرة عجيبة ، فهو رغم حضوره اليومي لا يفقد حدته الجارحة ليصبح من عاديات النهار. حتى العجائب التي تتكرر تفقد وهجها أما البؤس فلا. لأنه لو كان كذلك لما حضر مع كل إلتفاتة بذاكرتي للوراء بوضوح لايلزمني القيام بأي جهد لمعرفة دقائقه كما هو الحال مثلاً مع ذكريات أحداث أخرى هزت حياتي يومها بكل ثوانيها واليوم يصعب علي إستحضار صورة دقيقة لها. لماذا هذا الحضور الكبير للبؤس في ذاكرة السوري المنفي إذن؟

الجواب معقد لكنه على كل الأحوال حالة خاصة من البؤس تختلف عن تلك التي يعاني منها فلسطيني أو لبناني أو ليبي، لذلك لا بد من التقرب منه لرؤية معالم وجهه بوضوح.

الشعب السوري المرح والمحب للحياة والذي عشته كطفل في أواسط الخمسينيات وحتى إعلان الوحدة مع مصر في شباط 1958 لم يعرف حتى ذلك التاريخ الإرهاب المنظم رغم كل محاولات حسني الزعيم وأديب الشيشكلي اليائسة لنشر الخوف. كان الشعب سليط اللسان كثيرالنقد، حرالحركــة ، وهو نفس الشعب الذي يقبع اليوم في حفرة عميقة مليئة باليأس والمحاظير والصمت. يحاول الإبتعاد عن كل ممنوع لكن الخطوط الحمراء تتبعه حتى إلى ما وراء بابه الموصد. إرهاب الدولة يقدم له بوصلة فيسير حسب تعليماتها طالباً الأمان وهو يعلم أن الخطوط الحمراء لا تحيط به فحسب بل تنتقل شيئا فشيئاً إلى تلافيف مخه لكي يكون الأمان كاملاً كما وصفه جورج أرويل في روايته الشهيرة “1984”.

السوري شجاع لكنه ولأسباب تاريخية وجغرافيــة واقعي مدرك لحدود قد تجعله يبدو أحياناً مسالماً – وأحيانا – حتى الإستسلام.

الإرهاب الذي يتعرض له هذا الشعب منذ نصف قرن ( يقشعر بدني وأنا أصيغ هذه الجملة: خمسون سنة من الذل والعذاب والإرهاب وكأن الشعب حكم عليه من قبل محكمة إلهية بالأشغال الشاقة المؤبدة) ألقى به أرضاً وهو لا يزال يحاول بعناد النهوض والطاغية يربض عل صدره ويلقنه أنواع العذاب رغم إستسلامه لأن الطاغية يعلم أن هذا الإستسلام ظاهري وأن عليه الحذر من أية حركة يقوم بها هذا الجبار الملقى على الأرض.

الأذى الذي يخافه المواطن السوري ليس وهماً عصابياً بل واقعاً يصيب الجار والدار. هذا ما تعلمته وأنا إبن الثالثة عشر. في تلك السنة عشعش البؤس لأول مرة في بيتنا وعندما رحلت تسلل البؤس إلى حقيبتي ليرافقني. وما أن هبطت الطائرة في فرانكفورت حتى شعرت بأولى وخزاته. سأتحدث فيما بعد عن البؤس الخاص في المنفى، لكن لنعود أولاً إلى ذلك اليوم الذي دخل فيه البؤس السوري إلى بيتنا.

لم يكن والدي يوماً عضواً في أي حزب سياسي. بل على العكس كان يحترم بسماحة المحب صديقه وجاره الشيوعي جورج عويشق وصديقاً آخراً من الحزب القومي السوري لم أعد أذكر إسمه. أظن أن الكتب التي كان والدي يلتهمها بنهم هي التي علمته إحترام الآخر، فوالدي كان يقرأ باستمرار رغم عمله المرهق في الفرن. وهو أول من علمني عدم تصديق أي إنسان قادر على القراءة ولا يقرأ متحججا بضيق الوقت فلم اسمع قط أن مدمناً قال: “ليس لدي الوقت الكافي للتدخين!” والقراءة والكتابة إدمان. وأبي كان أول من رأيته في حياتي يتأثر بنص حتى البكاء والضحك والغياب الكامل عما حوله وبما أنني كنت أخشاه فلقد قررت أنذاك أن أكتب كتباً تبكي وتضحك الآباء.

كان والدي مثل رجال الحي الشعبي الذي نقطنه في دمشق يقول رأيــه بصوت عال وكانت جملته المفضلة حتى صيف 1959 : “يلي ما عجبوا يروح يبلط البحر”.

في أحد أيام حزيران من ذاك العام كان علي – بعد المدرسة – الذهاب ظهراً للفرن لمساعدة والدي وما أن وصلت حتى لمحت سيارة عسكرية تقترب من الفرن. كان الزبائن يتدافعون كالعادة بعد إكتشافهم قبل موعد طعام الغذاء بقليل أن خبزهم لا يكفي فيهرولون كالعادة للفرن في الجوار يصبون عليه جام قلة صبرهم وعشوائيتهم الدمشقية. الكل يريد أن يكون الأول (هذا ليس له علاقة بأرتال المنتظرين للقمة العيش تحت ظل البعث إذ أن دمشق لم تعان وقتها من نقص في مواد التموين ولا من سرقة منظمة من أجهزة الدولة لغذائها).

تمكنت بعد جهد من التسلل إلى داخل الفرن وأعجبت بهدوء والدي الذي كان كعادته يعمل بإنتظام كالساعة دون أن يلتفت لما يحدث في الخارج ويجيب بروتينية على شكر من يشكره وسلام من يسلم. إلتفت إلي وقال لي باسماً بإقتضاب بالآرامية لكي لا يفهمه الزبائن أن أساعد في تبريد الخبز لكي لا تذبحه الجيرة الجائعة. كان علي مع العامل الشاب تقليب الأرغفة القادمة لتوها من “بيت النار” لتبريدها وهذا عمل كنت أكرهه. وفي نهاية النهارأ كنت عود للبيت ويداي محمرتان لكثرة تعرضهاا للبخار الساخن الذي نفثته آلاف الأرغفة.

ماكدت أخطو خطوة بإتجاه المنضدة حيث كان الخبز الطازج يتجمع حتى سمعت أولى الصرخات من إمرأة شتمت هذا الذي إقتحم الدور دون “دور أو دستور” باتجاه ابي. رجلان إثنان أحدهم مصري أسمر اللون والآخر دمشقي اللهجة. قال المصري لوالدي بحزم مؤدب عليه مرافقته فوراً. توقف والدي عن العمل وسأل الموظف إن كان بالإمكان تأجيل المسألة لساعة فقط ليخدم الزبائن وفي هذا الوقت يمكن ” لحضرتكم” أن تشربوا فنجان قهوة ثم إلتفت إلي ” تعى يا ولد جيب للأستاذين….” ولم يكمل جملته فرجل المباحث المصري أمره بنزق ذكرني بالأفلام المصرية أن يخرج فوراً كي لايقوم بضربه أمام الناس. صعق والدي لهذه الإهانة المباشرة وصمت الواقفون أمام الميزان. أخذ والدي جاكيته وسأل رجل المباحث مرة أخرى بكل شجاعة “هل يطول التحقيق؟ لدي عيال وعلي تدبير الفرن” قالها ووقف وفهم الإثنان أنه لن يحرك ساكناً بدون جواب فقال له المصري بعد أن إلتفت إلى عمال الفرن الذين تركوا أعمالهم وتجمعوا أمامه: “كلها ساعة”. لست أدري لماذا أيقنت أنهم سيقتلون والدي. قفزت من مكاني صارخاً وشددته إلى الداخل فنظر إلي ليس كما عرفته رجلاً عبوساً ذا هيبة بل كطفل مسكين أصابته الدهشة لتصرفي. بدأ الرجال والنساء بالدفاع عن أبي وبالجدال مع المصري ولما أيقن رجل المباحث أن المسألة تعقدت أعطى أمره لمساعده السوري فشتمني ولما تشبثت بوالدي أكثر ركلني وفي الوقت نفسه إقتحم شرطي بلباسه الرسمي الفرن قادماً من السيارة العسكرية وسحب مع الرجلين الآخرين والدي – الذي استيقظ من المفاجأة وبدأ بالمقاومة – الى جوف السيارة ضاربين كل من وقف في وجههم وقد فجوا يومها رأس جارنا بائع الورد الذي أحب والدي كثيراً والذي كان أطول الجيران لساناً وأبرعهم نكتة.

صرت أبكي وأنا أبيع الخبز والناس تحاول تهدأتي وترجو من العذراء حماية أبي وتأخذ خبزها مهرولة نحو البيت.

غاب والدي أسبوعاً كاملا

وغاب رجال آخرون من الحي المسيحي.

إختفى بعضهم لسنوات

وبعضهم عاد بعاهات جسدية حملها كصليب على طريق جلجلته حتى مماته.

وعاد والدي.

لكن رجلاًً آخرا.

كان متورم الرجلين يستطيع بالكاد المشي مستنداً للحائط وجاء الجيران ليسلموا عليه بمحبــة وعطف كبير وليدعوا بالكسر على أيدي أولاد الحرام مع أن والدي كرر كالببغاء أنه كان في المستشفى للعلاج بعد إصابته بحادث سيارة….إلى ما هنالك من كذبة لم يصدقها أحد ولم يكن والدي ينتظر أن يصدقه أحد.

عندما غادر الجيران بيتنا دعانا والدي اليه وكنت آنذاك وحدي مع أمي، أما إخوتي فقد لازموا بيت جدي في معلولا. سألته أمي إن كان يريد أن أحضر أيضاً فضحك وقال ” أي، لأنه على شوي كان أنقذني من أيدي أولاد الحرام” وضحك وأغلق باب غرفته وأرانا جسمه المليء بالكدمات ورأيت في مكان أو مكانين علامات حروق ولأول مرة فقدت الخوف تجاهه وإمتلأ قلبي بحب شديد له. بكى والدي طويلاً وعانقته أمي باكية معه ومربتة تارة على كتفه وتارة على رأسه أو رأسي.

عاش المسكين جهنما وسمع لأول مرة في حياته وهو الرجل المؤمن أن الله ومحمد والمسيح ليسوا عند المباحث سوى عصي تختلف بغلاظتها. فكلما صاح أحد المساجين مستغيثاً ومنادياً الله أو أحد الأنبياء قال الجلادون له بسادية: “تريد الله يا إبن ال…؟ هذا هو الله” وأتوا بعصاية أخرى كتب عليها بخط رديء الله أو إسم أحد الأنبياء.

حولت مخابرات السفاح السراج – الذي بدأ كشرطي حقير في حي بحسيتا الحلبي – حي الدعارة في حلب – وأنتهى كنائب رئيس لجمهورية وهو أحقر من دار العهر التي كان يقوم بحراستها ، سوريا إلى منزل يعصف به الخوف. لكن الأسوأ من ذلك أن مخابرات الدولة بدأت دوراً جديداً سيصبح مستقبلاً دورها الوحيد وهو إرهاب الشعب. إسرائيل لم تعد موضوع المخابرات بل بناء شبكة تقض مضجع المواطنين لتمنعهم من أي حراك قد يؤدي ولو بعد عقود إلى خطر ما على الطاغية. التهم كلها ملفقة وهي لا تزال حتى اليوم كذلك في سوريا وكلها من العيار الثقيل الذي قد ينتهي بحكم الإعدام لمجرد إعتناق أفكار أو حتى التوقيع على بيان يطالب بأدب حُسن الجوار مع لبنان وشعبها الطيب.

إتهم ضابط مصري والدي المكبل قبالته بعد تعذيب دام ساعات أنه عميل لكميل شمعون ولإسرائيل في وقت واحد. وزعم الضابط أن والدي المسكين يهرب السلاح إلى لبنان وينظم في الوقت نفسه إضراباً للخبازين لينقطع الخبز عن الشعب ولتفرح إسرائيل بهذه الأزمــة الداخليــة.

روى لنا والدي أن الضرب الوحشي كان يؤلمه حتى الغيبوبة لكنه كان يعرف في داخله أنهم يريدون اعدام احد المعتقلين لتقديمه كدليل أنهم قبضوا مجدداً على عملاء وليبرروا قساوة المخابرات وسلطتها كأن وجودها صار مقدمة لوجود الدولة وأما إقراره بأن الإضراب موجه من إسرائيل فسيكون الضربة القاضية لمساعي بدأت قبل الوحدة وإستمرت بدون جدوى لسنين طالب فيها أصحاب المخابز بأن يسمح لهم بإغلاق مخابزهم لنهار واحد في الأسبوع ككل المحلات الأخرى لكن الدولة صمت آذانها وكان قرارإعلان الإضراب ليس من إختراع والدي بل قرار نقابة اصحاب المخابز التي توصلت اليه بعد فشل كل المفاوضات مع وزارتي العمل والداخلية. وكما عرفنا فيما بعد أعتقلت المخابرات فراناً من كل حي.

وفشل الإضراب وظلت المخابز مفتوحة الأبواب سبعة أيام إسبوعياً من الساعة الرابعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر. ولتذهب العائلة إلى الجحيــم التي تطالب بيوم واحد ترى فيه معيلها ينام ملء جفنيه ليقول لهم في ذلك النهار : صباح الخير.

إستبسل أبي ورفض الإقرار بأي تهمة وكما روى لنا لم يعد الموت يخيفه بل تأمل أن ينتهي بذلك عذابه.

بعد عذاب جهنمي أطلقوا سراح الكثيرين بشرط ألا يفتحوا فمهم بكلمة عما رأوه وعانوه . وقبل خروج والدي من سجن المزة، السيء الصيت ، إستدعاه نفس الضابط المصري الذي حقق معه وقال له أنهم “خربطوا بينه وبين محام سوري مؤيد لعدو جمال عبد ناصر..كميل شمعون”.

وحتى هذا كان كذبا.

كانت الرسالة السراجيــة الموجهة لكل أحياء دمشق واضحة جدا وفهمها الدمشقيون وصار والدي لا يتكلم إلا بصوت منخفض ولم يكرر منذ ذلك الوقت نصيحة أخرى مثل ما كرر علينا ألا نتدخل بالسياسة ولم يكررمنذ ذلك النهار المشؤوم جملته التي كنت أحبها عن تبليط البحر.

ودخل البؤس إلى بيتنا.

وخضعت لأمــر القبيلة وكذبت حتى على أصدقائي في المدرسة ورويت لهم حادث السيارة التي اصطدمت بوالدي و التي لم يصدقها أحد وكنت ادعو الى تصديقها ولم أدر آنذاك أني قمت بأول عملية غسل دماغ وترويض لسان ذاتية في حياتي ولم أعرف إلا بعد سنوات أن من يدعي تصديق كذبة يكذب على نفســه وهذا أيضاً جزء من البؤس السوري.

خاص – صفحات سورية –

الحقوق محفوظة للكاتب ولصفحات سورية