افكار ماركس في علاج السوق: هل يعود الشبح؟

صبحي حديدي

أسبوعية ‘تايم’ الأمريكية وضعت على غلافها صورة كارل ماركس (1818 ـ 1883)، مرسومة بأسلوب رقمي تنقيطي للتدليل على عصرنا المعلوماتي هذا، وليس أواخر القرن التاسع عشر حين فكّر الرجل في مصائر رأس المال، وكتب وشخّص وأنذر. وحمل عنوان الغلاف هذه العبارة: ‘ما الذي كان ماركس سيفكّر فيه’… إزاء أزمة العالم الإقتصادية الراهنة، مطالع القرن الحادي والعشرين!

وليس هنا مقام استعراض خلاصات المجلة، ليس لأنها من طراز الحقّ الذي لا يرمي إلا إلى الباطل، بل أيضاً لأنّ واقعة الغلاف في ذاتها (فضلاً عن التقارير التي تقول إنّ مؤلفات ماركس هي، اليوم، الأكثر رواجاً في ألمانيا) تكفي لتثبيت الميل الراهن الذي يخيّم على البلدان الرأسمالية، هذه التي لم تسارع إلى نعي الماركسية بأسرها قبل سنوات قليلة، فحسب، بل خالت ذات يوم انها شيّعت مفهوم التاريخ إلى مثواه الأخير.

بيد أنّ الظاهرة، مع الإقرار باشتدادها في أيام التأزم هذه، ليست جديدة تماماً، ولم تطرأ بفعل انسداد الآفاق، وعجز الخبراء عن تشخيص جوهر العلّة، فكيف بالتجاسر على اقتراح العلاج (نذكر، هنا، تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير: ‘إسألْ الخبراء ما العمل، والأكثر نزاهة بينهم سوف يجيب: لا أعرف’!). وفي وسع المرء أن يعود بالذاكرة إلى أواخر العام 2000، حين حاصر أكثر من 80 ألف متظاهر مقرّ انعقاد قمّة الإتحاد الأوروبي، في مدينة نيس الفرنسية، ورفعوا شعارات إجتماعية صرفة لا تذكّر بماضي الإضطرابات الإجتماعية البعيد أو القريب فحسب، بل تعيد إسباغ الكثير من المعنى المعاصر على عبارة يمكن أن تقشعرّ لها الأبدان اليوم أيضاً، كما كانت تفعل قبل أكثر من قرن ونصف من عمر البشرية: ‘إني أرى أمّتَين’!

وكارل ماركس، الذي أطلق العبارة الرهيبة وهو يتملّى انقسامات جموع البشر في العاصمة البريطانية ـ الإمبراطورية لندن، بدا أشبه بالسائر في ركب المتظاهرين، ومعه كانت تسير تحليلاته المعمّقة لهذه الرأسمالية الوحشية التي لا تكفّ عن خلق حفّاري قبورها، بأيديها! والحال أنه لولا عمليات غسيل الأدمغة، التي انطلقت مثل نورج مجنون منذ انتصار ‘ثورات القرنفل’ في أوروبا الشرقية وانحلال المعسكر الإشتراكي، وزعمت أنّ الإيديولوجيات اندثرت نهائياً والتاريخ أقفل أبوابه، لكان في وسع المرء أن يتحدّث بسهولة قصوى عن مبدأ ‘الصراع الطبقي’، القديم ذاته، التناحري، المستعصي.

وكيف، عكس تصوّر كهذا، نقرأ ذلك الإصطفاف التصارعي الصريح بين اتحادات العمّال الأوروبية، في خندق أوّل؛ وفي الخندق المضادّ تتمترس ‘أوروبا الليبرالية’، ممثّلة في رؤساء الحكومات اليمينية والإشتراكية والوسط على حدّ سواء، مدعومة من الشركات العملاقة العابرة للقارّات، والتي تواصل الوقوف في المشهد الأمامي كما في الخلفية؟ الدول جاءت لكي تختلف حول مسائل تقنية مثل الإبقاء على، أو إلغاء، حقّ النقض الذي تتمتّع به الدول الكبرى (ألمانيا وفرنسا بصفة خاصة)؛ والنقابيون جاؤوا للمطالبة بأوروبا اجتماعية تضمن المزيد ـ وليس الأقلّ فالأقلّ ـ من الحقوق والضمانات والأمن الاجتماعي.

كذلك حضر ماركس، بزخم ذي محتوى معاصر هنا أيضاً، في أجندة المطالب المباشرة، والشعارات ذات الطابع الإيديولوجي الذي لا تخطئه عين، وفي التحليل العامّ الذي قاد ويقود إلى تنظيم مثل تلك التظاهرات الإحتجاجية، التي أخذت تنقلب عملياً إلى ظاهرات اجتماعية ـ إقتصادية عميقة. وكان فريدريك إنجلز (1820 ـ 1895)، شريك ماركس في تشريح الرأسمالية واقتفاء ملامح الشبح الشيوعي الذي حام في سماء وأرض أوروبا منذ أواسط القرن التاسع عشر، قد أطلق جملة نبوئية مدهشة وثمينة في آخر أيام حياته. قال إنجلز: ‘ثمة غرابة خاصة تكتنف أطوار البرجوازية وتميّزها عن جميع الطبقات الحاكمة السابقة، وهي أنها تبلغ منعطفاً حاسماً في صعودها وتطوّرها تصبح بموجبه كل زيادة في وسائل جبروتها، أي كلّ زيادة في رأسمالها أساساً، بمثابة عنصر جديد إضافي يساهم في جعلها أشد عجزاً عن الحكم بالمعنى السياسي’.

وبصرف النظر عن درجة الصلاحية العامة في تشخيص صدر قبل أكثر من قرن ونصف، فإن المجموعات الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة أبدت وتبدي الكثير من أعراض هذا الميل، فيحدث أن تنقلب النقلات النوعية في الإزدهار الإقتصادي إلى نقلات نوعية في طبيعة الإحتجاج الإجتماعي من جانب أوّل؛ وفي طبيعة التقاسم الإيديولوجي والسياسي والمؤسساتي للسلطة، من جانب ثانٍ. اليمين يقترب من الوسط أو ينحدر إلى اليمين المتشدد العنصري أو الفاشي، واليسار يقترب من الوسط أو ينحدر إلى اليسار المتشدد المغامر أو الطفيلي، وأما الوسط فهو قلعة حصينة غائمة الملامح مغلقة الأبواب على أهلها.

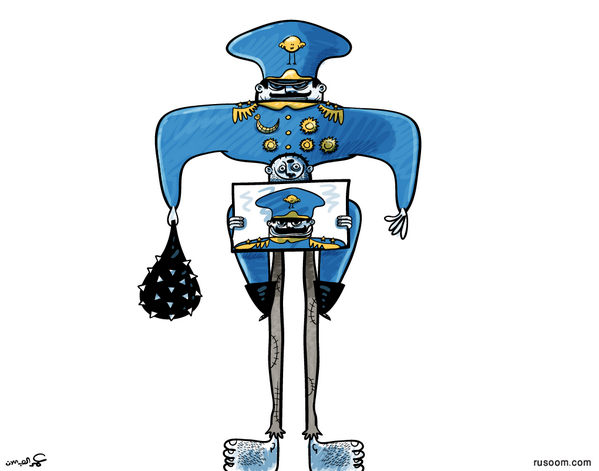

وفي فرنسا، كما في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان، تتابع أخلاقيات السوق العيش وفق قواعد ‘ثقافة الرضى’ حسب تعبير المفكر الإقتصادي الكبير الراحل جون كينيث غالبرايث. إنها، أخلاقيات السوق تلك، جسم إيديولوجي اجتماعي ـ اقتصادي يلبس لبوس الديمقراطية (حين لا تكون هذه خيار مجموع المواطنين، بل أداة أولئك الذين يقصدون صناديق الإقتراع دفاعاً عن امتيازاتهم الاجتماعية والإقتصادية)؛ وتفرز أجهزة حكم لا تنطلق في تطبيقاتها السياسية من مبدأ التلاؤم مع الواقع والحاجة العامة، بل من طمأنة الخلايا الدقيقة المنعمة والراضية، التي تصنع الأغلبية الناخبة.

والفكر الاجتماعي الرسمي، الذي يسيّج هذه الثقافة ويصنع غطاءها الإيديولوجي، لا يلحّ على قضية أخرى قدر إلحاحه على الطبقة، أو بالأحرى على غياب مفهوم الطبقات. وبدلاً عن هذا التوصيف الكابوسي الذي يرجّع أصداء الماضي، يلجأ ذلك الفكر إلى البلاغة اللفظية فيتحدث في أمريكا عن ‘الطبقة السفلى’ Undercla، وفي فرنسا عن الذين ‘بلا عنوان ثابت’ SDF، وفي بريطانيا عن الذين ‘بلا مأوى’ Homele. لكنّ المحتوى في جميع الأحوال يصف ملايين الفقراء والعاطلين عن العمل، وهو لا يصف شيئاً آخر سوى شرائح طبقية بالمعنى الإقتصادي والسوسيولوجي: طبقات عتيقة تتجدّد شروط تبعيتها، وأخرى جديدة يُعاد إنتاج شروط تبعيتها العتيقة!

هؤلاء جيوش جرّارة عليلة، وليسوا مجرّد أقليات عالقة على الأطراف القصيّة من مجتمع معافى: أوروبي إزدهر وتوحّد ودشّن عملة واحدة مشتركة؛ أو أمريكي، هزم ‘إمبراطورية الشيطان’ وقوّض جدار برلين وأثبت أنّ كل شيء فيه ممكن، بما في ذلك انتخاب رئيس أفرو ـ أمريكي. هؤلاء جزء مكمّل أساسي من سيرورة إقتصادية تخدم مستوى معيشة الفئات المرفهة، ولا يمكن الإستغناء عنها بالنتيجة، أي لا يمكن تجاهل عواقب حضورها أو غيابها في الحركة المتغايرة بين اليمين والوسط واليسار، وبين الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي والجنيه البريطاني والين الياباني… لأنّ الغائب عن التوحيد والقوّة، ليس غائباً عن التجزئة والضعف!

وهؤلاء يشغلون موقعاً وظيفياً شديد الحساسية، باعتباره يتصل مباشرة بالمعنى الواقعي لمفاهيم ‘العمل’ و’الشغل’ و’الإنتاج’. ولهذا كانت شعارات الإحتجاج في مدينة نيس، مثل تلك التي رُفعت في مدينية سياتل الأمريكية وسائر المدن التي شهدت انعقاد تلك القمم، تدور أساساً حول وقف الليبرالية الوحشية وليس حول تطوير المؤسسات الأوروبية، أو إدخال إصلاحات على هذه أو تلك من قواعد التسييرالبيروقراطي لأوروبا الموحّدة الواحدة.

وهذه المفاهيم تنفكّ هنا عن خرافة العمل كممارسة إنسانية مبهجة ومشرّفة ومجزية، خصوصاً حين تنعدم الرابطة الحيوية بين كلفة العمل والأجر، وحين يوضع الفرد ـ بموجب عمله، تحديداً ـ في علاقة خضوع دونية مع صاحب الخدمة أو المستفيد منها، أو حين يقترن العمل بدلالات مهينة إنسانياً. تك هي حال وظائف السعاة وجامعي القمامة وعمال التنظيفات والخدمات الصحية والمناجم والخطوط الآلية في الصناعات الثقيلة، الذين يقترب عملهم من معنى ‘الأشغال الشاقة’ كعقوبة مرادفة للأحكام القضائية الشديدة.

من جانب آخر، في أوروبا التي تقول إنها توحدت وطوت صفحة الشيوعية، ومعها أشباح الصراعات الطبقية، ثمة هذا المشهد ‘الأقوامي’ للوظائف الخدماتية التي سبق ذكرها: الأتراك واليوغوسلاف في ألمانيا، عرب شمال أفريقيا والمستعمرات السابقة في فرنسا وإيطاليا، الإسبان في سويسرا، الهنود والباكستانيون وأبناء جزر الهند الغربية في بريطانيا… ولأنّ شرائح الفئات المرفهة (أبناء الوطن ‘الأصليين’ في عبارة أخرى) لا يمكن أن يشغلوا هذه الأعمال، لأنهم ببساطة يشغلون وظائف أعلى سواها؛ ثمّ لأنّ الحاجة الماسّة تقتضي توفير وإعادة توفير هذه الفئات لكي تسير عجلة الإقتصاد والحياة؛ فإنّ وجود الفئات السفلى تحوّل إلى ظاهرة ثابتة وذاتية التوليد، وليس مجرّد تطوّر عارض يخصّ جيلاً دون جيل، أو ينتهي مع نهايته. جانب ثالث أكثر خطورة في حياة هذه الفئات السفلى، هو أن محيطها يصبح حاضنة للإنحراف والعنف والإحتجاج، لأسباب موضوعية تتعلق أساساً بنصيبها المحدود من الخدمات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وبدرجة العزل التي يفرضها المجتمع ‘الآخر’ عليها. وفي رأي غالبرايث، لا يمكن للقوانين الداخلية التي تسيّر ثقافة الرضى هذه أن تفرز حلولاً علاجية جذرية، أو حتى إصلاحية بعيدة المدى، لمواجهة ذلك الإنشطار المتواصل. إنها، بالأحرى، غير قادرة إلا على تقديم الإجابات التي تؤطّر ذلك الإنشطار وتزيد في تفاقمه، كأن تبدأ من المنطلق العنصري فتعتبر مثلاً أن شيوع العنف في حزام الفقر المحيط بالمدينة بمثابة سلوك ‘طبيعي’ و’ثقافي’ متأصّل في هذه الجاليات، وما ركونها إلى العنف والجريمة إلا خطاب ارتطامها مع المجتمعات الغربية، واغترابها عن ثقافة وقِيَم تلك المجتمعات.

ويبقى، بالطبع، أنّ هذه الفئات تظلّ المتضرر الأوّل من العولمة إجمالاً، ومن التوحيد التكنوقراطي ـ المالي الصرف لأوروبا العجوز على نحو خاص محدّد، كما أنها في طليعة الخاسرين جرّاء اعتلال اقتصادات السوق وإفلاس المصارف وانهيار سياسات الإقراض. وليس دونما أسباب وجيهة أن اليسار (في أجنحته الشيوعية التقليدية، مثل تلك الراديكالية والمتشددة) التقى مع اليمين (بأجنحته غير الليبرالية، ومجموعاته المحافظة القوموية والعنصرية والفاشية) في رفض أوروبا الموحّدة على أسس تكنوقراطية مالية. ذلك لأنّ الفئات السفلى هي القواعد البنيوية الكبرى التي تنهض عليها تلك التيارات، اليسارية مثل اليمينية.

إطلالة ماركس على غلاف واحدة من كبريات المجلات الأمريكية لا يمكن أن ترتدي صبغة ملائكية طهورية فقط، تقتصر على اللجوء إلى النطاسي المخضرم بحثاً عن الترياق، بل هي أيضاً كفيلة بإضفاء حسّ النبوءة على عبارة ‘البيان الشيوعي’ الرهيبة، حول ذلك الشبح الذي خيّم على أوروبا ذات يوم، واتحدت ضدّه جميع قواها القديمة: البابا والقيصر، مترنيخ وغيزو، الراديكاليون الفرنسيون والبوليس الألماني. وماذا، في الصدد ذاته، عن حضور صورة إرنستو (شي) غيفارا في تظاهرات هذه الأيام، ليس على قمصان الفتية وحدهم، بل على لافتات النقابيين والموظفين وشرائح واسعة من أبناء الطبقة الوسطى؟ أهذا، في صياغة أخرى، نذير بتحالف من نوع ما، بين حرب الطبقات وحرب العصابات؟ أم أنّ غيفارا يحضر لكي يذكّر بأنّ للنضال الاجتماعي المعاصر أكثر من أسلوب واحد، بينها العنف الثوري مثلاً؟

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –