مؤتمر ‘فتح’ السادس: متتاليات الفلتان والفساد والفوضى والفتنة!

صبحي حديدي

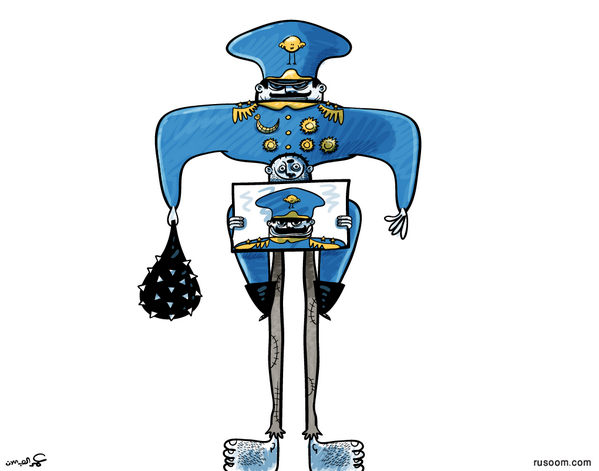

للدكتور مهدي مهدي عبد الهادي، رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (باسيا)، تشخيص طريف، صائب وبليغ، لمعضلات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ينهض على أربع متتاليات لحرف الفاء: فلتان، فساد، فوضى، فتنة! وعلى مبعدة أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الحركة السادس، بعد استعصاء دام 20 سنة عن المؤتمر الخامس، ليس من الواضح أنّ أياً من هذه المتتاليات قد فقد زخمه ـ إذا جاز الحديث عن زخم، هنا ـ أو تراجعت مفاعيله على تنظيم الحركة، وربما بعض عقائدها أيضاً. هذا إذا افترض المرء أنّ مفاجآت ربع الساعة الأخيرة لن تلقي بقرار عقد المؤتمر إلى غيهب جديد مجهول، وأنّ مدينة بيت لحم سوف تشهد انعقاده بالفعل، نهار الرابع من آب (أغسطس) القادم.

وبمعزل عن ‘فلتان’ قيادات المنظمة، بين الداخل والخارج، وبين مجموعة الرئاسة ومجموعة فاروق القدومي ومجموعة أبو ماهر غنيم ومجموعة هاني الحسن؛ وارتطام الفلسفات بين جيل المؤسسين وأجيال الكوادر الوسيطة والشابة، ما قبل الإنتفاضة الأولى وما بعد اتفاقيات أوسلو؛ فإنّ ما جرى ـ ولعلّ المزيد منه سيجري، أيضاً ـ من شدّ وجذب بين أبناء الشريحة الفتحاوية الواحدة ذاتها، لا يلوح وكأنه تعبير عن عافية من نوع ما، في ثقافة الحوار والخلاف، بل هو أقرب إلى مكوّنات انفجار داخلي لن يسفر عن انشقاق أو انشقاقات فحسب، بل عن قطيعة جذرية. والأرجح أنّ في طليعة الأسباب التنظيمية التي صنعت فجوة السنوات العشرين بين مؤتمر وآخر كان هذا ‘الفلتان’ تحديداً، سواء اتخذ صفة الخلاف حول السياسات الفلسطينية الوطنية العامة في مواجهة الدولة العبرية أو في المحيط الإقليمي؛ أو دار جوهره حول نزاعات تنظيمية داخلية، بصدد قضايا متشعبة واسعة، صغيرة عابرة أو خطيرة مزمنة.

وفي ملفّ الفساد، كان فشل الحركة الذريع في الإنتخابات التشريعية، مطلع العام 2006، هو الثمن الباهظ الذي توجّب أن يدفعه الفتحاويون لقاء تورّط بعض كبار قياداتهم في استغلال النفوذ والإثراء الفردي، مباشرة أو عبر الأبناء والشركاء والوسطاء والأزلام، وبلغ الأمر ذروة درامية قصوى حين شاع أنّ قيادياً من الصفّ الأوّل كان متعهد توريد الإسمنت إلى الشركات الإسرائيلية التي تولّت بناء جدار العزل العنصري. ولقد أجمع الكثيرون على قبول تلك الخلاصة العجيبة التي تقول إنّ الناخب الفلسطيني لم يمنح حركة ‘حماس’ تلك الأغلبية الساحقة في المجلس التشريعي، إلا لأنه كان يُنزل العقاب الشديد بحركة ‘فتح’. ذلك، بالطبع، لا يلغي حقيقة أنّ اعتبارات أخرى كانت قد تدخلت في تكييف ميول الناخب الفلسطيني، مثل فشل اتفاقيات أوسلو وعجز السلطة الوطنية الفلسطينية ـ والحركة تُعتبر عمودها الفقري، وفصيلها الأبرز والأقوى ـ عن حلّ مشكلات المجتمع الفلسطيني، المعيشية اليومية منها، أو تلك التي تخصّ الإستيطان والإفراج عن السجناء الفلسطينيين وفتح المعابر وسواها.

في الجوهر البسيط كانت الأسئلة تسير هكذا: كيف، ولماذا، تمكنت ‘حماس’ ـ الإسلامية، حديثة العهد، المنكفئة في غزّة أساساً ـ من اجتياح أيقونة الديمقراطية، أي صندوق الإقتراع، على ذلك النحو غير المنتظَر أبداً؟ وكيف، ولماذا، فشلت ‘فتح’ ـ التاريخية العلمانية العرفاتية… ـ حتى في الحفاظ على حجمها السياسي كما كانت تؤكده الحسابات؟ وهل كان يكفي أن تكون بعض قيادات ‘فتح’ فاسدة لكي يهبط بها الشارع الفلسطيني إلى ذلك الدرك المهين؟ أم أنّ المحاسبة على الفساد هي، أوّلاً، عقاب على فساد السياسات قبل فساد الذمم؟

مشروع الإنقلاب الأمني ـ العسكري ـ السياسي الذي أراد جهاز الامن الوقائي تنفيذه في غزّة ضدّ ‘حماس’، صيف 2007، كان ذروة أخرى في الفوضى داخل الحركة، وتبعثر قراراتها بين أجهزة سياسية وأخرى أمنية وثالثة أقرب إلى الإمارات الشخصية المستقلة. وليس أمراً غريباً أن تكون بين أولى المذكّرات التي ستوضع أمام مؤتمر ‘فتح’ السادس، واحدة تطالب بفصل دحلان وتحميله المسؤولية المباشرة عن هزيمة الحركة في غزّة، استناداً إلى معطيات كانت قد توصّلت إليها لجنة التحقيق الثانية، المؤلفة من أعضاء اللجنة المركزية الطيب عبد الرحيم وحكم بلعاوي وعبد الله الإفرنجي، إضافة إلى عضو المجلس الثوري عثمان أبو غربية. وكان الصحافي البريطاني دافيد روز قد نشر، في مجلة Vanity Fair لشهر نيسان (أبريل) 2008، تحقيقاً مثيراً عن ذلك الحدث، اعتمد فيه على وثائق أمريكية رسمية عالية السرّية، تبرهن أنّ قادة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني قاموا بالتنسيق مع جهات أمريكية وإسرائيلية في التخطيط لانقلاب أرادوا منه أن يتعشّوا بـ’حماس’، فتغدّت بهم!

تلك كانت ذروة في المغامرة، جعلت احتمالات الفتنة الوطنية قاب قوسين أو أدنى، سواء على صعيد التوتر بين الحركتين الرئيسيتين في الشارع السياسي الفلسطيني، أو على صعيد انشطارات ذلك الشارع من داخله، على نفسه. وهكذا بدا أنّ ‘فتح’، أو بعض أبرز قياداتها السياسية والأمنية، كانت مستعدة للإنخراط في قرار إسرائيلي ـ أمريكي، اشتركت فيه أيضاً غالبية الديمقراطيات الغربية، لوأد تجربة الإنتخابات التشريعية الفلسطينية (التي كانت، كما شهد العالم الحرّ إياه، ديمقراطية في مقاييس متقدّمة، وتحت معيار ثقيل هو الاحتلال الإسرائيلي). وفي المقابل، كانت غالبية الفصائل السياسية الفلسطينية، سواء منها التي فازت أو تلك التي خسرت، قد فشلت في الإرتقاء إلى أيّة سوية مقبولة لائقة بذلك الفعل السياسي الديمقراطي الرفيع. الغرب مارس الإحباط (أي: الحصار والمقاطعة والإفشال والتعطيل…) عامداً متعمداً؛ والقوى الفلسطينية استأنفت حياتها قبل الانتخابات (أي: واصلت ولاءاتها الإقليمية والدولية، وعصبيتها الحزبية والعقائدية، فضلاً عن تضخيم نرجسية جديدة لدى الرابح والخاسر على حدّ سواء)، وكأنّ هذه الانتخابات لم تجرِ أصلاً!

وإذا كانت حكومة اسماعيل هنية قد انقلبت إلى محض استطالة بيروقراطية للجهاز الأمني ـ العسكري الحمساوي، الذي بلغ بدوره ذروة قصوى دموية في إبطال القرار الشعبي الفلسطيني الذي جاء بـ ‘حماس’ إلى الحكومة، فإنّ حكومة سلام فياض كانت منذ البدء محض استطالة بيروقراطية للجهاز الرئاسي الذي سكت تماماً، لكي لا نقول إنه شجّع، الذروة القصوى الدموية التي بلغتها أجهزة الامن الوقائي، اقتفاء للغرض ذاته في الواقع: أي إبطال الفعل الديمقراطي الذي جاء بـ ‘حماس’.

والفتحاوي الذي وصف حركة ‘حماس’ بأنها ‘إرهابية’ و’انقلابية’ و’تكفيرية’، كما فعل الرئيس الفلسطيني ذلك الصيف إياه، في خطاب ناريّ أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الذي، للإيضاح المفيد، لم يجتمع منذ عام 2003!)، ماذا يسمّي ناخبي ‘حماس’ الذين صوّتوا لها بالأغلبية الكاسحة الشهيرة؟ هل هم، بدورهم، ‘إرهابيون’ و’انقلابيون’ و’تكفيريون’ و’خونة’؟ وإذا كان رئيس كلّ الفلسطينيين (وليس الزعيم الفتحاوي فقط، أخلاقياً ودستورياً في الأقلّ) أطلق هذه الصفات على أبناء شعبه ناخبي ‘حماس’، فهل نلوم الخطاب الإسرائيلي أو الأمريكي إذا وضع الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، في خانة الإرهاب؟ وكيف صحا عبّاس، اليوم فقط، على هذه الحقائق الإرهابية الإنقلابية التكفيرية الخيانية لحركة هزمت حركته التاريخية، وكلّفها بتشكيل حكومتين، ووقّع معها اتفاقاً ذهبياً مقدّساً في رحاب مكة المكرّمة، برعاية سعودية، وفي غمرة إغداق متبادل للمديح، وإهراق للنوايا الطيبة؟

ثمّ إذا صحّ أنّ ‘حماس’ نفّذت انقلاباً على الشرعية، فكيف نسمّي لجوء عباس إلى هذه البدعة الجديدة التي أسماها حكومة طوارئ، مستندة على شرعية ذاتية التوليد، لا تعود البتة إلى المجلس التشريعي؟ أكان انقلاباً على شرعية واقعة في كوكب آخر، وليس في رام الله؟ أم كان انقلاباً مشروعاً، لأنه حظي على الفور بتأييد الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والدولة العبرية؟ وإذا صحّ أن ‘حماس’ تسعى إلى إقامة ‘دولة التخلّف والظلام’، كما اعتبر عباس في الخطاب ذاته، فأية دولة كان يسعى إليها جهاز الامن الوقائي في غزّة؟

أهي دولة الحقّ والخير والجمال؟ وفي التنكيل اليومي بكرامة المواطن الفلسطيني الغزّاوي، ما الفارق حقاً بين جهاز ‘القوّة التنفيذية’ الحمساوي، وجهاز ‘الأمن الوقائي’ الفتحاوي؟

وهل سيتغافل مندوبو مؤتمر ‘فتح’ السادس عن طرح أسئلة تقضّ المضجع الفتحاوي، مثل هذه: كيف حدث أنّ الحمساويين سبقوا الفتحاويين في غزّة على ذلك النحو الخاطف، حين يكون الفريق الأوّل تحت الحصار، والفريق الثاني يتنعّم بالمساعدات العسكرية والتكنولوجية والإستخباراتية الأمريكية؟ وكيف حدث أنّ الهزيمة كانت نكراء، إلى حدّ أتاح للغلاة والمتطرّفين من ‘حماس’ أن ينفّذوا أبشع الفظائع بحقّ خصوم اليوم، أشقاء الأمس؟ وأين كانت الرئاسة عن ‘مخطط’ يصفه عباس نفسه هكذا: ‘سلخ غزة عن الضفة الغربية وإقامة إمارة أو دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب’؛ وذلك ‘لتحقيق حلم مريض وأهوج في إقامة إمارة الظلام والتخلف، والسيطرة بقوّة الحديد والنار على حياة أبناء غزة وفكرهم’؟ سبحان الله! وما الذي كانت الإمارات الأخرى، الفتحاوية هذه المرّة، حيث الفساد والنهب والقهر، تسعى إلى تحقيقه؟ الحلم النظيف المستنير المعافى، بدولة الحقّ والخير والجمال؟

ولائم ‘حماس’ على ارتباطاتها الإقليمية، سواء مع النظام الإيراني أو النظام السوري، هل كان ينتظر منها أن لا ترتبط إلا مع الأنظمة التي ترتبط بها الرئاسة الفلسطينية، على نحو او آخر، مثل السعودية ومصر؟ أليس من المنطقي أن لا يكون لـ ‘حماس’ أيّ ارتباط إلا مع هذين النظامين حصراً، فضلاً عن العلاقة الوطيدة مع ‘حزب الله’ اللبناني، في طول الشرق الأوسط وعرضه؟ ومَن الجهة التي يمكن أن تستفيد من الدخول مع ‘حماس’ في شراكة من أيّ نوع، سوى النظام السوري والنظام الإيراني؟ وهل هذا الحلف المؤلف من النظام الإيراني والنظام السوري وحركة ‘حماس’ و’حزب الله’، يعني أنّ الأحلاف الأخرى على حقّ، وتسبغ بالتالي شرعية آلية على حليفها عباس؟

ويبقى أنّ الأهمّ أمام مؤتمر ‘فتح’ هو حسن استثمار حقيقة كبرى أساسية تقول إنّ المجتمع الفلسطيني المعاصر، الواقع تحت واحد من أبشع الإحتلالات وأكثرها فاشية وبربرية على امتداد الذاكرة الإنسانية، ليس نابضاً بالحياة فحسب، بل هو أكثر حيوية من معظم ـ لكي لا نقول: جميع ـ المجتمعات العربية الأخرى الواقعة تحت هذا الشكل أو ذاك من أنماط الإستبداد والشمولية. وهو مجتمع برهن على أنّ أنساق مقاومة الإحتلال كانت وتظلّ إطاراً تربوياً في ما يخصّ السياسة، وخزيناً فكرياً وأخلاقياً صانعاً للوعيّ العصري المتقدّم في ما يخصّ علاقات المجتمع المدني. والإنتخابات، الرئاسية ثمّ التشريعية، التي جرت تحت مجهر مراقبة غربيّ لصيق وصارم، برهنت أنّ هذا المجتمع علمانيّ الروح، تعدّدي المزاج، ديمقراطي السلوك، يقظ، ذو بصر غير حسير، وبصيرة غير قاصرة.

وهيهات أن تكون متتاليات الفلتان والفساد والفوضى والفتنة هي عدّة المؤتمر الفتحاوي السادس، في مصالحة مجتمع من هذا الطراز.

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –

يا صديقي.. هذا المقال من أشد المقالات سخافةً وجهلاً وتعامياً

إما أنك ولدت البارحة أو لا تفقه شيئاً عن فلسطين أو فتح

يرجى أن تكتب فقط عن أحوال الجالية في باريس