تركيا والنادي الاوروبي: إسرائيل شرط مسبق وأسبق

صبحي حديدي

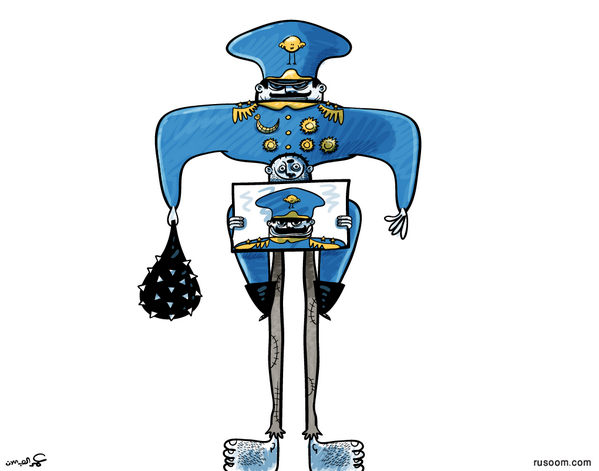

مثل يوري أفنيري، الكاتب والناشط الإسرائيلي صاحب الضمير اليقظ والحسّ العالي بعدالة القضية الفلسطينية، لم أفلح في مقاومة إغراء استعادة نكتة روسية ـ يهودية عتيقة، إزاء احتجاج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس. تقول النكتة إنّ فتى يهودياً استُدعي، أيام روسيا القيصرية، للخدمة العسكرية الإلزامية على جبهة الحرب مع تركيا. وعند توديعها له على رصيف القطار، أوصته أمّه الباكية أن لا يجهد نفسه كثيراً: ‘إقتلْ تركياً، ثمّ استرحْ قليلاً قبل أن تقتل الآخر، وبعده استرحْ أيضاً، وهكذا دواليك يا بنيّ’. وحين ردّ الفتى: ‘ولكن ماذا لو قتلني الأتراك يا أمّاه’، صُعقت الأمّ وأجابت باستنكار شديد: ‘ولماذا يقتلونك يا ولدي؟ أيّ ذنب ارتكبتَ، أيها اليهودي الطيّب، لكي يقتلوك؟’

كلّ ما قاله أردوغان هو أنّ بلده لا يستطيع أن يهتف ‘برافو، أحسنتم صنعاً!’ لدولة تفرط في ‘استخدام القوّة غير المتكافئة ضدّ الفلسطينيين، وتستخدم القنابل الفوسفورية في غزّة’؛ وهي، بالتالي، دولة تمثّل ‘التهديد الرئيسي للسلام’ في الشرق الأوسط. نتنياهو، في المقابل، إسوة بوزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، اقتديا بحكمة الأمّ في النكتة اليهودية، ولاح أنهما استنكرا أن لا يصفّق العالم للدولة العبرية، وأن لا يصرخ بأعلى الصوت: برافو، يا إسرائيل! من جانب آخر، ارتفعت عقيرة بعض الكتّاب الفرنسيين المتصهينين، بمعنى الإبتذال المرذول أكثر من الإنتساب والتعصّب، لتخلط بين مواقف أردوغان ـ ثمّ ‘حزب العدالة والتنمية’، بقضّه وقضيضه، سياسة وعقيدة وتنظيماً ـ وموقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المعارض بشدّة لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، وحثّه على ضرورة الثبات في تلك المعارضة، والصمود أمام كلّ الضغوطات!

والحال أنّ عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي هي نقاش حقّ، حتى إذا أُريد منه الباطل، لأنّ تحدياته مزدوجة متبادلة، وعواقبه ومآلاته شديدة الوطأة على الطرفين بالتساوي، تركيا مثل أوروبا، خصوصاً حين يُحصر داخل أسوار أسئلة من النوع التالي: هل في وسع أوروبا المعاصرة الموحدة، ذات الثقافة المسيحية ـ اليهودية الطاغية، أن ‘تهضم’ بلداً مثل تركيا بملايينه الـ71، وأغلبيته المسلمة الساحقة؟ وهل في وسع تركيا أن تندمج في ثقافة، ثمّ تطبّق سلسة من القوانين والأعراف والمعايير، الغربية الصرفة؟ وماذا عن فصول التاريخ الدامية، العثمانية أساساً وذات الصلة بالصراعات الثقافية ـ الدينية، التي خلقت اكثر من هوّة على مستوى الوجدان الجَمعي والمزاج الشعبي والميول الحضارية؟

في وسع المرء أن يدعْ جانباً، لغرض مناقشة هذه الأسئلة دون سواها، ما قاله ويقوله ساسة أوروبيون من أمثال ساركوزي (مكان تركيا ليس في أوروبا، في نظره، بل في آسيا المسلمة)؛ أو المستشارة الألمانية أنغيلا مريكل (التي فضّلت صيغة ‘الشراكة المتميزة’ على العضوية التامة)؛ أو المستشار النمساوي الأسبق ولفغانغ شوسل (الذي رأى أنّ بدء الإتحاد الاوروبي مفاوضات ضمّ مع تركيا ‘أمر يثير السخرية’، فيما يتخلى الاتحاد عن المفاوضات مع كرواتيا)؛ أو زير الخارجية السويدي كارل بيلدت (الذي ساجل بأنّ انضمام تركيا سوف يمنح الإتحاد الاوروبي دوراً حاسماً في استقرار الجزء الشرقي من المتوسط والبحر الأسود)، وهو تصريح أثار حفيظة ساركوزي شخصياً؛ أو الهولندي فريتس بولكشتين، المفوّض السابق في الإتحاد الاوروبي (أعلن على الملأ أنّه إذا انضمت تركيا فسيكون تحرير فيينا من الحصار العثماني سنة 1683 قد ذهب عبثاً في عبث).

فلنذهبْ، بدل هؤلاء وأمثالهم، إلى برنارد لويس، دون سواه: المؤرّخ المستشرق ـ المعتَمد في البنتاغون؛ نافذ الرأي، محطّ المشورة؛ المختصّ في الآن ذاته بالشؤون التركية، وصاحب أعمال مثل ‘انبثاق تركيا الحديثة’، 1961، و’إسطنبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية’، 1963، و’لماذا تركيا هي الديمقراطية المسلمة الوحيدة’، 1994، التي باتت مراجع كلاسيكية في عشرات الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العالمية. ولقد أثار لويس ضجة واسعة، ترددت أصداؤها أوّل ما ترددت في نفوس الساسة الأوروبيين والبرلمان الأوروبي والشارع العريض في الغرب بأسره، حين صرّح لصحيفة Die Welt الألمانية أنّ أوروبا، بسبب من ضمّ تركيا في المقام الأوّل وموجات الهجرة من آسيا المسلمة وشمال أفريقيا، سوف تصبح إسلامية عند نهاية القرن الحالي، ‘على أبعد تقدير’ كما أضاف. في قراءة أخرى، لا مناص من اللجوء إليها عملياً، لم يكن لويس مرتاحاً إلى انضمام هذه ‘الديمقراطية المسلمة الوحيدة’ إلى الديمقراطيات الغربية التي ـ لا مناص، هنا أيضاً، من القول إنها ـ تتكئ في الأعمّ على تراث ثقافي وفلسفي وحقوقي يهودي ـ مسيحي، وذلك رغم علمانيتها ونجاح معظم نماذجها في فصل الدين عن الدولة. هذه ما تزال حاله اليوم، بل اشتدّت آراؤه تصلباً بعد سلسلة المواقف التركية المناهضة للسياسات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين.

المرء يتذكّر، مع ذلك، أن الديمقراطية التركية كانت على الدوام ‘عزيزة’ لويس، ليس فقط لأنها ‘علمانية’ في محيط شرس من الفقه (الإسلامي) اللاعلماني واللاديمقراطي في الجوهر، كما كتب ونظّر مرارا؛ بل أساساً لأنها في يقينه المثال الوحيد الذي نجح في أي مكان من هذا العالم المترامي الأطراف، الذي يحدث أن تندرج أقوامه وإثنياته وعقائده وجغرافياته في تسمية واحدة أسطورية هي ‘دار الاسلام’. ولقد بشّر لويس طويلاً، واستبشر مراراً، بالتجربة التركية في الديمقراطية التعددية والعلمانية السياسية والدستورية، هذه التي ‘لم تكن من صنع الحكام الإمبرياليين، ولم تفرضها القوى الغازية الظافرة. لقد كانت خياراً حراً مارسه الأتراك حين انتهجوا طريق الديمقراطية الطويل والشاق والمزروع بالعقبات، ولكنهم برهنوا أن حسن النية والتصميم والشجاعة والصبر كفيلة بتذليل تلك العقبات والتقدم على طريق الحرية’.

وفي ما مضى من عقود، قبل بدء جهود تبييض الصفحة التركية تمهيداً لإطلاق مفاوضات ضمّها إلى الإتحاد الأوروبي، شهد العالم هذه الديمقراطية وهي تترنح تحت الضربات المتلاحقة التي لم يتردد جنرالات الجيش في تسديدها إلى قلب التجربة. وفعل الجنرالات هذا مراراً وتكراراً، كلما تعيّن أن يشهروا المسدّسات استناداً إلى تقديرات مجلس الأمن القومي التركي، بوصفه الحارس الساهر على العلمانية، والوحيد الذي يمتلك الحق في الاجتهاد العلماني وتحويل محتوى الاجتهاد إلى قرارات ملزمة للمجتمع. وكان يستوي هنا أن يلجأ الجيش إلى القانون (المحكمة الدستورية وحلّ الأحزاب)، أو إلى حبل المشنقة (كما في مثال عدنان مندريس)، أو إلى الانقلاب العسكري بوصفه ذروة العلاج بالكيّ. وفي ما مضى من العقود ذاتها، شهد العالم مهازل القضاء التركي ضدّ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّيات العامة. ولم يكن النواب الأكراد (العلمانيون تماماً، الماركسيون أو اليساريون أو الليبراليون غالباً) هم وحدهم ضحايا هذه العربدة الدستورية. ولم يكن نجم الدين أربكان، الزعيم السابق لحزب ‘الرفاه’ الإسلامي المنحلّ، هو الوحيد الذي طُرد من باب السياسة ليعود ثانية من نافذتها. وهنا، للمناسبة، يبدو السجّل طريفاً بقدر ما هو كافٍ مكتفٍ بذاته، لأنّ حزب ‘الرفاه’، الذي لجأت المحكمة الدستورية إلى حلّه سنة 1997، كان الحزب الثالث الذي أسّسه أربكان خلال نحو ربع قرن: الأوّل كان ‘حزب النظام الوطني’ وتأسس في العام 1970 لكي يتعرّض للحلّ على يد الطغمة العسكرية التي قادت انقلاب عام 1971؛ والثاني كان ‘حزب الإنقاذ’، وتأسس بعد وقت قصير من انسحاب العسكر إلى الثكنات، لكي يحلّ مرة ثانية إثر الإنقلاب العسكري لعام 1980.

هذه الوقائع جميعها لم تمنع برنارد لويس من الإمعان، أكثر فأكثر، في التغنّي بالديمقراطية التركية، وكأننا أمام القشة الوحيدة المتاحة أمام الغريق المسلم قبل أن تبتلعه لجّة الظلمات. وفي واقع الأمر كان خطاب لويس يقول ما معناه: حسناً… ثمة جنرالات، وانقلابات عسكرية، وأحكام عرفية، ومصادرة حريات، وحظر أحزاب. ولكن لا بدّ من قبول هذا كله في سبيل صيانة التجربة الوحيدة، ولا مناص من ابتلاع التجربة ‘على علاتها’، بل وامتداحها بعيوبها الفاضحة! ولهذا رأيناه يلتزم الصمت التام إزاء قرار المحكمة الدستورية التركية بحلّ حزب ‘الرفاه’، ومصادرة ممتلكاته، وحظر العمل السياسي على خمسة من قادته حدث أيضاً أنهم نوّاب منتخبون شرعاً، وحدث كذلك أنّ بينهم رئيس الحزب ورئيس وزراء تركيا آنذاك، أربكان.

وحين صمت لويس عن قرار حلّ حزب ‘الرفاه’، ألم يكن موضوعياً أشبه بمَنْ يصادق على قرار المحكمة الدستورية، وعلى حيثيات القرار في الشكل والمحتوى. الأمر، مع ذلك، أعمق من مجرد الإصطفاف في خندق لاديمقراطي، وبالمعايير الغربية دون سواها. مدهش وعجيب أن يوافق المستشرق، وهو أيضاً المؤرّخ وعالم الاجتماع وباب حكمة الشرق الأوسط المعاصر، على شرعية حلّ حزب ‘الرفاه’ استناداً إلى نوعين لا ثالث لهما من الحيثيات التي لا تصمد أمام المحكّ القانوني السليم. فمن المعروف أن التسويغ العريض وراء حلّ الحزب كان تعريض العلمانية الأتاتوركية للخطر، ولكنّ ‘المخالفات القانونية’ الملموسة انحصرت في اثنتين: أنّ الحزب يشجع ارتداء غطاء الرأس (وليس الحجاب بالمعنى الشائع)، وأنّ رئيس الحزب استقبل عدداً من الشخصيات الإسلامية المتشددة واللاعلمانية في أبنية رسمية تابعة للدولة.

أليس مدهشاً أن يوافق أيّ ديمقراطي غربي، حتى حين يكون جاهلاً تماماً بألغاز الشرق الأوسط و’دار الإسلام’ هذه، على هذا النوع من الحيثيات حين يكون الحزب المعنيّ بقرار الحلّ هو أكبر الأحزاب التركية، الحاصل على أعلى نسبة في آخر انتخابات ديمقراطية، وأعضاؤه يديرون عشرات المجالس البلدية في طول البلاد وعرضها، وبينها العاصمة أنقرة والعاصمة التاريخية إسطنبول؟ وإذا كان من السهل على ذلك الديمقراطي الغربي أن يتأثر بابتزاز يقول إن حزب ‘الرفاه’ يمكن أن يقود تركيا إلى الطريق الذي سارت عليه الجزائر، فكيف خضع للابتزاز ذاته رجل مثل برنارد لويس؟ مَنْ هو الأقدر من لويس على تقدير الموقع الفعلي للتيارات الإسلامية في تركيا، وأنها تعاني من صعوبات أخرى ليس على رأسها حكاية الهوية العثمانية ـ الإسلامية أو تلك الأوروبية ـ العلمانية؟

أخيراً، أليس حرّياً برجل يسكت عن مباذل العسكر كرمى لعينيّ ‘الديمقراطية المسلمة الوحيدة’، أن يفرح وأن يتهلل لانضمامها إلى شقيقاتها الديمقراطيات الأوروبية؟ وكيف، سوى هذا، نفسّر نبوءته بأنّ أوروبا سوف تصبح مسلمة نهاية هذا القرن، التي تبعث القشعريرة في نفوس الأوروبيين وتجعلهم أكثر رفضاً لفكرة ضمّ أيّ مسلم إلى أية ديمقراطية غربية؟ الإجابة هي النفي، بالطبع، لأن انحياز لويس الأعمى إلى الدولة العبرية كفيل بأن يعمي بصره وبصيرته على حدّ سواء؛ وكفيل بدفعه إلى حال شبيهة بتلك التي شخّصتها النكتة الروسية ـ اليهودية: ماذا ارتكبت إسرائيل من خطايا؟ وكيف لأيّ دولة أن تكون عضواً في الإتحاد الاوروبي، ولا تقول ‘برافو!’، صريحة جلية دائمة، لأفعال إسرائيل، بما في ذلك قنابلها الفوسفورية!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –